动态心电图新进展

2012-07-29钟杭美

钟杭美

(第三军医大学新桥医院全军心血管病研究所,重庆400037)

当前,随着电子信息技术的飞跃发展,动态心电图(ambulatory electrocardiography,AECG)记录器与分析功能也在不断更新,除包括记录24 ~48 h心电图外,还包括事件记录仪及置入式的长程心电记录装置。后者主要适用于那些致命性室性心律失常(特别是临床表现为晕厥),但发作频度却较少的患者。近年来,在AECG 的临床应用中新技术和新理念不断涌现,如窦性心率震荡(heart rate turbulence,HRT)、T 波电交替(T wave alternans,TWA)、初筛睡眠呼吸暂停综合征(sleep apnea syndrome,SAS)、心率减速力(deceleration capacity of rate,DC)、心率变异性(heart rate variability,HRV)与心电散点图(lorenz plot,LP)等,为患者的诊断和治疗提供了重要的临床信息,其临床应用价值也得到越来越多的研究证实。现将最新进展介绍如下。

1 窦性心率震荡

心率震荡(HRT)检测技术是一种新的心肌梗死后患者的高危预测指标,其全称为窦性心率震荡。是指正常人和心肌梗死后猝死低危患者,通常在一次室性期前收缩后,窦性心率是先加速,然后逐渐减速,这种双向涨落式的变化称为窦性心律震荡现象。如室性期前收缩后窦性心率震荡现象较弱或消失,则见于心肌梗死后猝死的高危人群。HRT 是自主神经对单发室性期前收缩后出现的快速调节反应,它反映了窦房结双向变时功能。也是近年来发现的一种与恶性心脏事件有密切关系的心电现象。

1.1 判断指标

HRT 的检测方法是使用AECG 连续记录24 h,选择有单个室性期前收缩的连续记录,根据室性期前收缩前后RR 间期的变化检测和分析HRT,常用指标有2 个,即TO 和TS。

1.1.1 震荡初始(turbulence onset,TO) TO 代表室性期前收缩后窦性心率的加速。计算公式:TO=(RR1+RR2)-(RR1+RR2)/RR1+RR2×100%

1.1.2 震荡斜率(turbulence slope,TS) TS 是定量分析室性期前收缩后是否存在窦性心律减速的参数。计算公式分为TS 回归线和TS 值2 个内容。

HRT 亦可通过植入心脏复律除颤器(ICD),程序性心室刺激及食管调搏等途径获得,这些HRT 被称为诱导型HRT,其结果与室性期前收缩后HRT 没有区别。并非所有冠心病患者均有室性期前收缩,同样起搏心律、心房颤动及二度以上房室阻滞等均无法获取HRT 结果。

1.1.3 心率震荡新指标 近年来,在窦性心率震荡检测中,除在临床已应用的TO 和TS 指标外,已有一些新指标在临床应用,如震荡离散度(turbulence dynamicity,TD)、震荡频率下降(turbulence frequence decrease,TFD)、震荡斜率起始时间(turbulence timing,TT)、震荡跳跃(turbulence jump,TJ)及TS 的相关系数(correlation coefficient of TS,CCTS)等,不同频域或时域等方面反映HRT 与室性期前收缩前后心率的关系,均可以作为器质性心脏病患者心脏性猝死的独立预测指标,但测量方法较为复杂,且预测价值并未优于TO 和TS。国内有学者首次在国人中探索了TT 在心肌梗死患者中的变化,结果显示心肌梗死患者HRT 明显减弱,且心力衰竭组和恶性室性心律失常组减弱更甚,TT 在测量时不受年龄、平均心率等因素影响,提示与TO、TS 相比,TT 具有更客观的预测价值。

1.2 临床应用新进展

近年来,国内外许多研究如多中心肌梗死后研究(MPIP)、欧洲心肌梗死胺碘酮试验(EMIAT)研究和心肌梗死后自主神经紧张松弛性研究(ATRAMI)均表明,HRT 对心肌梗死患者严重心脏事件的预测能力等同或优于临床常用的其他指标,如左室射血分数(LVEF)、HRV、心室晚电位、QT 离散度、室性期前收缩等,且不受β 受体阻滞剂的影响;心力衰竭、扩张型心肌病、Chagas 病等患者HRT 的TO、TS 都与总死亡率有强烈而显著的相关,是独立的死亡预测因子。

1.2.1 在冠心病心肌梗死患者中的应用进展 有研究认为,急性心肌梗死患者中若在梗死后2 周时TS和TO 都不正常,则在今后2 年内将有33%左右的患者死亡;国内有学者的研究证明HRT 的预警作用优于众多传统指标,推断HRT 可能成为评价心肌梗死患者自主神经功能状态、独立预测心肌梗死高危患者的新指标。

①急性心肌梗死危险分层:根据HRT 指标分为3 级,TO 和TS 均正常为0 级;TO 或TS 异常为1 级;TO 和TS 均异常为2 级;未记录到室性期前收缩或室性期前收缩太少而无法计算HRT 结果归为0 级。缺乏室性期前收缩的窦性心律患者被认为与HRT 正常者一样有相对较好预后。HRT 研究受试者中大规模心肌梗死后,出现HRT 1 级约为22% ~31%,HRT 2级约为8% ~13%。②心脏骤停的预测因子:自主神经功能失调,尤其是迷走神经抗心律失常作用的缺失,与心脏性猝死密切相关。FINGER 试验(Finland and Germany post-infarction trial )研究了2 130 例急性心肌梗死患者,平均随访1 012 d。结果发现113 例发生心源性死亡,其中52 例发生心脏骤停。调整年龄、糖尿病史和LVEF 后,只有TS 和非持续性室性心动过速对心脏骤停有预测价值。

1.2.2 在高血压患者中的应用进展 近年来的许多研究显示,心率震荡可作为原发性高血压患者自主神经功能损害和预后不良的指标。

①单纯性高血压:国内有学者研究发现,原发性高血压患者较健康人震荡斜率值显著降低,震荡起始值明显增加,提示高血压患者心率震荡显著减弱,自主神经功能明显受损,且脉压增大、血压昼夜节律异常的患者,其自主神经功能受损更明显;另外,有些学者发现高血压患者有显著的心率震荡减弱及HRV 异常,心率震荡与HRV 密切相关,其中单纯收缩期高血压患者心率震荡减弱及HRV 异常较普通高血压患者更加明显,且心率震荡不受β 受体阻滞剂(美托洛尔)的影响。②高血压伴心律失常:国内有学者研究高血压伴恶性室性期前收缩、良性室性期前收缩和不良室性心律失常患者之间及其与正常人心率震荡、HRV 和QT 变异分析的临床意义,结果提示高血压伴恶性室性期前收缩和不良室性心律失常者心率震荡减弱更显著。

1.2.3 在心力衰竭患者中的应用进展 有诸多研究证实对心力衰竭患者,TS 是有力的危险预警指标。交感神经过度激活和进行性血流动力学恶化是心力衰竭的重要特征,这就不难理解心力衰竭患者中存在广泛HRT 受损现象。MUSIC 试验(muerte subitaeen insuficiencia cardiaca sudden death in heart failure)入选了487 例轻中度心力衰竭患者,LVEF 为(37 ±14)%,美国纽约心脏病学会心功能分级Ⅱ级占82%,发现TO 和TS与心力衰竭程度有关,TS 还与N 型脑钠肽水平密切相关,对心力衰竭患者死亡和心脏骤停均有预测价值。国内有学者报告慢性心力衰竭患者HRT 现象减弱与心功能和预后密切相关,HRT 可能成为预测慢性心力衰竭患者预后的一个新指标。

尽管HRT 在预测心肌梗死后高危患者中具有很大价值,且临床应用范围涉及其他心血管疾病(肥厚性心肌病)及非心血管疾病(糖尿病、Chagas 病、抑郁症等)的患者,但是影响HRT 的因素众多,其测量方法尚未标准化,但作为一项新的无创心电学检测指标,其对器质性心脏病患者发生心脏性猝死(SCD)的高危预警作用已得到越来越多临床试验的证实。

2 T 波电交替

心电图T 波交替(TWA)是指T 波每隔一个激动交替变化(形态、幅度、极性)。TWA 现象常见于急性心肌缺血、急性心肌梗死、变异型心绞痛、扩张型心肌病、QT 间期延长综合征、短QT 间期综合征等心脏疾病和血管旁路手术后、儿茶酚胺释放过多及严重电解质紊乱。近年的研究表明,T 波电交替是SCD 的独立预警指标,对复杂性室性心律失常的预警作用要优于信号平均心电图,具有较高的敏感性和特异性。

2.1 检测技术

显性TWA 临床并不多见,一旦出现患者常发展为心室颤动和心脏性猝死。微小T 波交替(MTWA),差别在微伏水平,需要高分辨率电极和专门的计算机信号处理技术来测量。微伏级T 波电交替的检测是筛查猝死高危患者的又一项新技术。目前配备微伏级T 波电交替检测功能的动态心电图机和软件已经在国内一些大医院应用。1988 年,Smith 应用频域方法在运动试验中测定微伏级T 波电交替;2002 年,Verrier 应用时域分析将微伏级T 波电交替的检测技术推广到普通的动态心电图仪,使原来仅能在运动试验中应用的微伏级T 波电交替可经AECG 检测,敏感性和特异性均接近90%。

2.2 主要适用范围及阳性参考标准

2.2.1 适应证 ①各种器质性心脏病,特别是缺血性心脏病患者。②有室性心律失常病史、心功能不全患者。③有明确的冠心病,心肌梗死和不明原因晕厥病史患者。④有心脏性猝死家族史。⑤作为一种预测手段MTWA 较电生理检查,晚电位,左室射血分数等更为敏感及特异。

2.2.2 非适应证 ①慢性心房颤动,频发室性期前收缩,人工心脏起搏器安置术后。②或患者运动耐力不能坚持心率到100 次/min(频域方法)。

2.2.3 阳性参考标准 ①频域方法标准:休息时交替电压(Valt)≥1.0 μV,运动后≥1.9 μV,交替率(K 值)>3。②时域方法标准:时域方法检测TWA的阳性参考值为频域测量法检测TWA 阳性参考值的4 倍,即T 波电交替>7.6 μV,信噪比≥3,持续时间1 min 以上为阳性判断标准。

2.3 临床应用新进展

时域定量分析TWA 的方法是“动态的”,便于捕捉日常生活时产生的一过性心律失常,Kaiser 等(2004)报道时域法测量TWA 用于运动平板试验检查中,其敏感性为92. 0%,特异性为91. 0%,在AECG 检查中其敏感性为88.2%,特异性为90.0%。研究表明,MTWA 是快速性室性心律失常及SCD 的独立预测因子,其预测价值优于心室晚电位、射血分数、QT 间期离散度、信号平均心电图、HRV 等其他无创电生理检查方法,其预测可信度至少等同、甚至优于经典的心内电生理检查,可用于恶性室性心律失常高危患者的危险分层,对早期干预及减少猝死有十分关键的作用。

2.3.1 在急性心肌梗死危险分层中的应用价值 Verrier 等(2003)应用AECG 检测TWA 的方法,研究了1 284 例心肌梗死患者中有心室颤动或心律失常死亡记录的15 例患者,选择29 例临床资料与研究组一致的患者作对照,在最大心率、早晨时和最大ST 段偏移时检测15 s 的TWA,以这三个时间点之前5 min 的TWA 作为基础对照。研究发现两组在最大心率和早晨8:00 的TWA 测量结果差异有统计学意义,而在最大ST 段偏移时的TWA 检测结果差异没有统计学意义。应用AECG 分析系统检测TWA,可以为急性心肌梗死患者对日常活动引起的心律失常进行危险分层,也可为不能进行平板运动试验或不能达到目标心率的患者做TWA 检测。

2.3.2 在恶性室性心律失常及猝死中的预测价值 近年来,许多以TWA 作为预测心律失常的指标的临床研究,结果认为,TWA 阳性发生心律失常的风险比TWA 阴性高出接近4 倍,TWA 的阴性预测值为97%,阳性预测值为51%。作为预测心律失常的指标在具有器质性心脏病人群中,恶性室性心律失常的发生比例较普通人群大大增加。大量研究已经证明,TWA 在冠心病、急性心肌梗死、充血性心力衰竭、扩张型心肌病、肥厚型心肌病、高血压左室肥厚等器质性心脏病人群中的阳性比例明显高于普通人群,同时在这些高危人群中,TWA 阳性者发生室性心动过速、心室颤动等恶性心律失常的比例增加。而在低危人群中,TWA 阴性者发生恶性心律失常的比例相对低。MADITⅡ(多中心植入ICD 研究)研究结果提示,TWA 检测可以对ICD 植入患者进行危险分层,TWA 阳性的患者需要通过ICD 治疗,TWA 结果为阴性的患者则不一定需要通过ICD 治疗,TWA 是接受ICD 治疗患者再发心律失常的唯一独立的预测因子。是频发室性心律失常患者接受ICD 治疗的临床适应证之一。

总之,TWA 是反映心肌细胞复极离散程度的内在本质,是发生恶性室性心律失常及心脏性猝死的独立预测指标。心电图对TWA 的研究将成为一种优势、无创、客观、科学的方法,但TWA 毕竟只是一种无创电生理检测方法,目前还缺乏大样本的临床研究和统一的阳性判断标准,因此,在判断结果时还必须充分考虑患者的具体情况,并尽可能与其他临床资料和检测方法相结合,才有利于提高临床对恶性室性心律失常的防治水平,以改善患者预后。

3 初筛睡眠呼吸暂停综合征

睡眠呼吸暂停综合征(SAS)是一种严重的睡眠呼吸疾病,一般以睡眠呼吸暂停低通气指数(AHI),即平均每小时的睡眠呼吸暂停+低通气次数≥5 为阳性诊断标准。目前已公认SAS 是心血管事件的独立危险因素(可造成心电图ST 段压低、心律失常、高血压等),现已越来越引起人们的关注。

3.1 发病率和主要危险因素

SAS 在一般人群中的发病率约为2% ~4%,中年以后的男性和更年期后的女性发病率增高,男性发病率高于女性,其他因素有肥胖、上气道解剖异常(鼻腔阻塞、Ⅱ度以上扁桃体肥大、悬雍垂过长及舌体肥大等)、SAS 家族史、长期大量饮酒及大量吸烟等。

3.2 病理生理

主要病理生理改变是在睡眠中咽部闭塞或接近闭塞,引起进行性窒息和胸腔内负压增加,造成暂时的二氧化碳分压增加,pH 值变化和低氧血症。

3.3 检测技术

SAS 不但严重影响患者的工作和生活质量,还可引起有猝死危险的恶性心律失常,包括严重的完全性房室阻滞、三分支阻滞、室性心动过速、心室颤动等。因此,如果能早期诊断、及时治疗,便可以消除症状、减少并发症、提高患者的生活质量。目前采用的多导睡眠检测仪可有效诊断此病,但这种仪器价格昂贵、操作复杂,需患者留院观察至少7 h。当前,具有睡眠呼吸暂停初筛诊断功能的动态心电图仪已经面世。国内应用的检测方法主要有两种:①采用心电图推导的呼吸曲线(ECG-derived respiration,EDR)直接根据睡眠呼吸暂停的持续时间和次数进行定量诊断,诊断标准采用国际通用的呼吸暂停低通气指数标准来进行初筛。②采用心率变异性指标对睡眠呼吸暂停进行定性初筛。应用AECG 初筛临床可疑SAS 患者,无需添置新的机器,无需睡眠监测专业技术人员,受检患者无需入院留观,对患者的生活和睡眠影响甚小,未增加额外检查费用。因此,患者对此项检查的顺应性良好。

3.4 AECG 特点

患者呼吸变化为憋气→呼吸暂停→呼吸恢复;在AECG 上表现为①每间隔30 ~60 s 的周期性变化的窦性心律失常(窦性节律变化为变长→更长→最长→突然缩短)。②反复出现窦性心动过缓及过速。③在窦性心动过缓加重时可见传导阻滞、停搏、逸搏及期前收缩、短阵性心动过速。④ST 段呈一过性心肌缺血型改变。当体位由仰卧位变为侧卧位时心律失常明显减少甚至完全消失。

3.5 临床应用新进展

近年来,应用AECG 推导呼吸曲线技术和心率变异性2 种方法,对睡眠呼吸暂停综合征患者进行定量、定性初步筛选已取得了令人瞩目的进展。

3.5.1 发现心律失常的特征 AECG 能监测到与呼吸梗阻有关的心律失常、心肌缺血;能掌握当梗阻减轻后心率、心律的变化亦随之减轻或消失的情况;还能配合动态血压监测了解SAS 对血压的影响等。国内有学者报告,睡眠呼吸暂停患者心脏传导阻滞多发生在睡眠呼吸暂停即将结束时,与最长呼吸暂停及最低血氧饱和度的出现相关。提示睡眠呼吸暂停引起的缺氧及迷走神经张力增高是发生心脏传导阻滞的主要机制;吴学勤的研究发现SAS 患者的心律失常特征为:随憋气加重出现传导阻滞、停搏、逸搏及期前收缩、短阵性心动过速;呼吸恢复时,窦性心律突然加速伴期前收缩、心动过速,侧卧位时心律失常消失或改善。

3.5.2 应用心电图推导呼吸曲线 (EDR)进行SAS 初筛 佟光明等采用(2006)AECG 推导的呼吸曲线(EDR)初筛睡眠呼吸暂停低通气综合征(SAS)的检测方法,对80 例就诊于睡眠中心的患者进行整夜(大于7 h)多导睡眠仪(PSG)监测,同时同步进行AECG 检查。双方在互相不沟通的情况下分别计算睡眠呼吸暂停低通气指数(AHI),并做出睡眠呼吸暂停低通气综合征阳性与阴性的诊断,结果显示,应用AECG 的EDR 技术,采用软件自动分析可以对SAS 患者进行初筛,其中采用灵敏度为100%时自动分析的敏感性达88. 3%,符合率达75%。王蕊(2008)研究在门诊或伴有鼾症同期住院患者77 例,认为动态心电图筛查SAS 的灵敏度、特异度和总的符合率等基本评价指标较高,与金标准的一致性较好,可用于SAS 患者的初筛。

3.5.3 应用心率变异性初筛SAS SAS 反复的呼吸暂停、严重低氧所引发的反复以副交感神经张力为主转变为交感神经张力为主的过程,是SAS 对自主神经影响的典型特征。Vanninen 等在12 例SAS 患者中应用AECG 通过HRV 指标评价心脏交感神经张力在睡眠呼吸暂停发作期间的变化,发现在呼吸暂停期间主要反应迷走神经张力的HRV 频域指标高频(high frequency,HF)功率未发生明显变化,但反应交感神经张力的低频(low frequency,LF)功率持续性的增加,导致交感与迷走神经之间的平衡(LF/ HF)发生明显变化。Gaspoz 等认为HRV 时域分析可作为筛选临床可疑阻塞性睡眠呼吸暂停患者的一种准确和廉价的方法。目前研究认为,白天和夜晚的SDNN 指数和rMSSD 等参数的差值,对阻塞性睡眠呼吸暂停的诊断具有很高的敏感性(90%)和特异性(98%),并已把这些参数设计进入动态心电图诊断睡眠呼吸暂停综合征的程序中。

当前,应用AECG 初筛SAS 的临床研究已取得一定的进展,但仍有许多问题尚待解决,如确定AECG 对该病诊断的具体量化指标,其准确性、特异性等需要更多样本和较全面的分析研究,才能评定它的独立诊断价值。

4 心率减速力

4.1 基本概念

心率减速力(deceleration capacity of rate,简称DC)检测技术是德国慕尼黑心脏中心Georg Schmidt教授近年发现并提出的一种检测自主神经张力的新技术。心率减速力的检测是通过24 h 心率的整体趋向性分析和减速能力的测定,定量评估受检者迷走神经张力的高低,进而筛选和预警猝死高危患者的一种新的无创心电技术。减速力降低时提示迷走神经的兴奋性降低,相应之下,其对人体的保护性作用下降,使患者猝死的危险性增加,反之,心率减速力正常时,提示迷走神经对人体的保护性较强,受检者属于猝死的低危者。

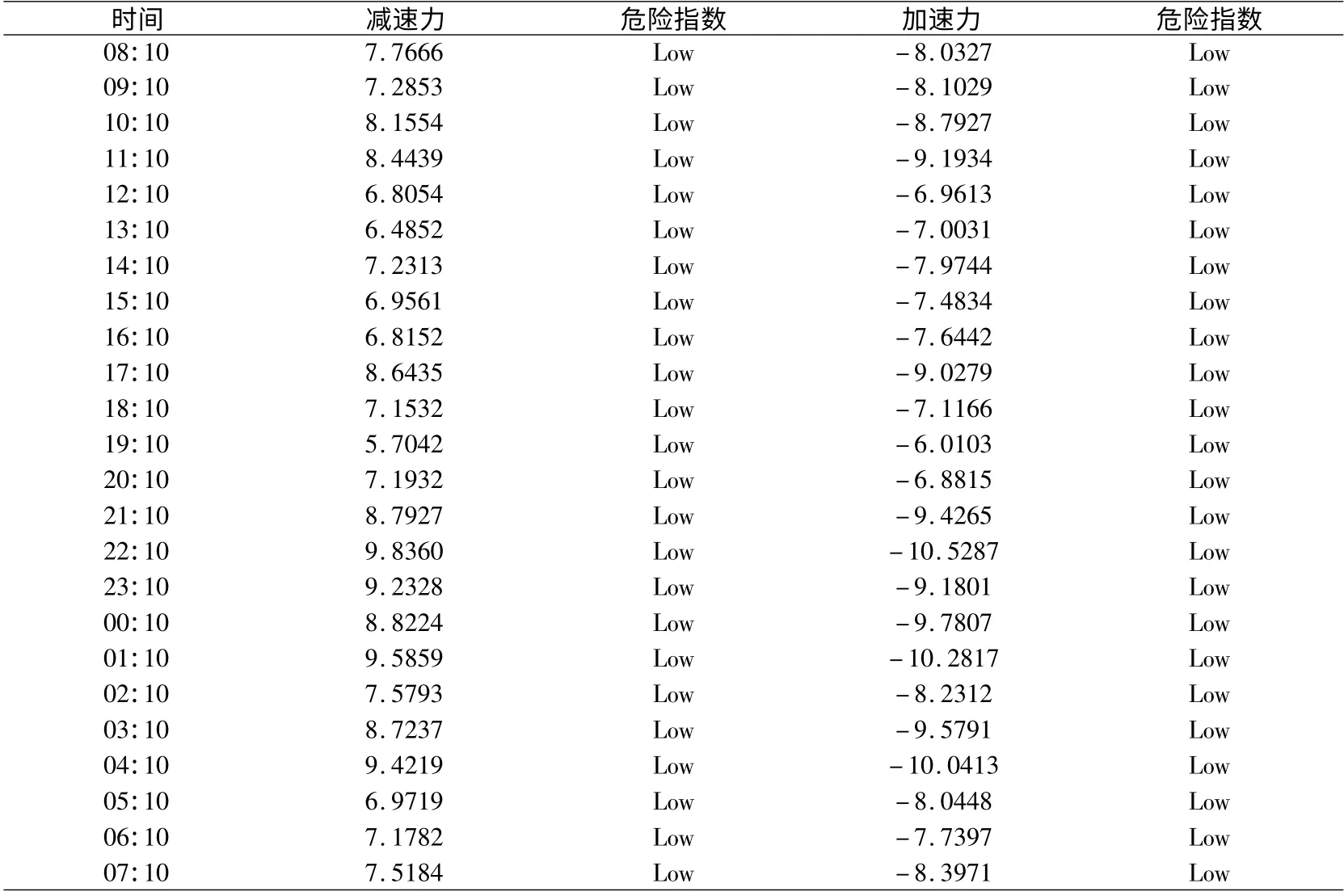

目前,有的软件在原有的24 h 检测方法之外,还提供了自定义时间段计算DC 及按每小时计算DC 的方法。表1。

表1 心率减速力

4.2 DC 检测方法与技术

4.2.1 Holter 记录 受检者记录全天24 h 的动态心电图。

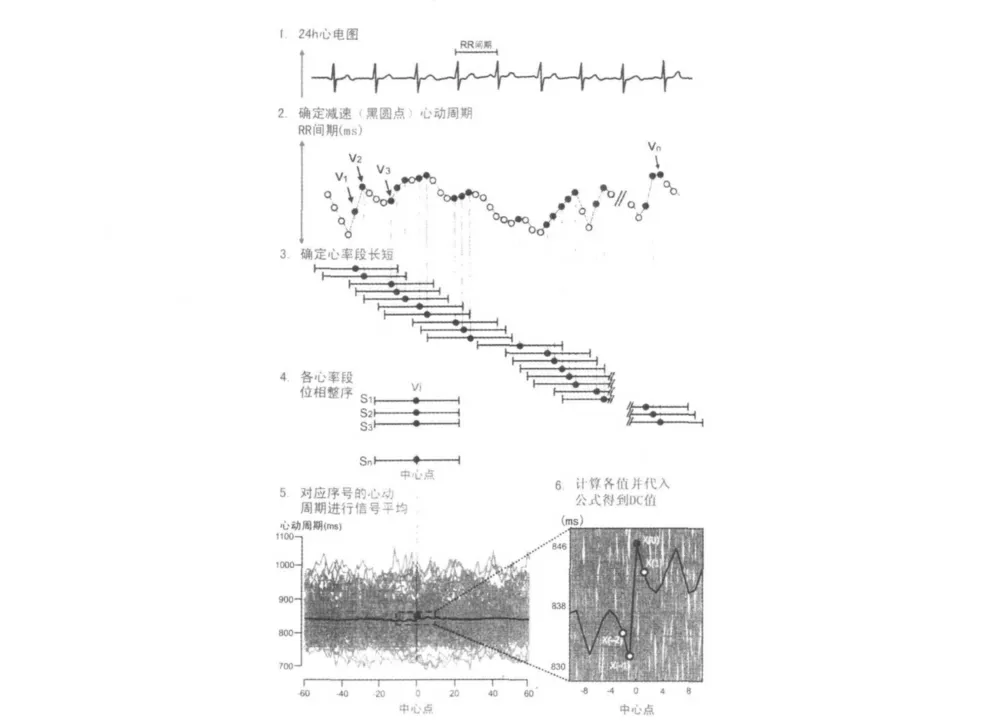

4.2.2 确定减速周期及加速周期并做标志 将24 h Holter 经120 Hz 数字化自动处理系统转化为以心动周期RR 值为纵坐标的序列图。随后,将每一个心动周期的RR 值与前一心动周期比较,确定该周期属于心率减速或加速的心动周期,再用不同的符号做出标志。减速周期可标注为黑点,加速周期,可标注为白点。

4.2.3 确定心率段的长短值 位相整序时应用的心率段是指以每一个减速点或加速点为心率段中心时,位于其两侧的心动周期依次各取多少。当心率段数值确定为30 个间期时,则意味着以选定的减速点为中心时,其左右依次各取15 个心动周期组成一个心率段。

4.2.4 各心率段的位相整序 以入选的减速点为中心,进行不同心率段的有序排列。

4.2.5 对应序号的周期进行信号平均 经位相整序后,分别计算对应周期的平均值,包括:①X(0):所有中心点的RR 间期的平均值;②X(1):中心点右侧紧邻的第一个心动周期的平均值;③X(-1):中心点左侧紧邻的第一个心动周期的平均值;④X(-2):中心点左侧相邻的第二个所有心动周期的平均值。图1。

4.3 DC 值检测结果及临床意义

4.3.1 低危值 DC 值>4.5 ms 为低危值,提示患者迷走神经使心率减速的能力强。

4.3.2 中危值 DC 值2.6 ~4.5 ms 为中危值,提示患者迷走神经调节心率减速力的能力下降,患者属于猝死的中危者。

4.3.3 高危值 DC 值≤2.5 ms 为高危值,提示患者迷走神经的张力过低,对心率调节的减速力显著下降,结果对心脏的保护作用显著下降,使患者属于猝死的高危者。

图1 心率减速力检测的6 步流程

4.4 DC 的临床应用新进展

2006 年,Bauer 和Schmidt 首次报告了心率减速力检测技术的临床应用结果。研究方法:①所有患者均进行DC 检测,并得到有效结果;②随访时间平均2 ~3 年;③患者的临床转归与DC 检测结果对研究人员与临床医生都采取单盲法,即医生只知晓临床随访结果,研究人员只知晓DC 检测结果。研究结论如下。

4.4.1 低的DC 值是心肌梗死患者猝死与全因死亡的较强预测指标 研究结果充分说明,心率减速力较好(>4.5 ms)的心肌梗死患者,全因死亡的危险性十分低;相反,心率减速力较低时(≤2.5 ms),即使左室射血分数值尚可者(>30%),也有较高的死亡危险,危险程度几乎高出2 倍,其预警死亡的敏感性约80%,即随访期中,心肌梗死患者80%的死亡者可经较低的DC 值得到预警。

4.4.2 较低的DC 值对心肌梗死患者猝死及全因死亡的预测能力优于其他指标 该研究比较了DC 检测与其他已经十分肯定的高危预测技术的作用,包括LVEF 值及经Holter 法测定的心率变异性指标:平均心率、SDNN、心率变异性指数等。结果表明,对心肌梗死患者随访期死亡高危的预测能力强,DC 检测法的ROC 曲线下的AUC 值高于左室EF 值、心率变异性以及两者合用时的ROC 曲线下AUC 值。

4.4.3 心率减速力死亡预警的能力优于心率加速力

结果表明,心率减速力测定结果的病理学意义远比心率加速力的结果更具临床重要性。在一定的人群,心率加速力正常而心率减速力降低的患者预后差。

国内有学者对心肌梗死患者的研究表明:AMI 组的DC 值明显低于对照组,提示心肌梗死后患者迷走神经减速能力弱,属于猝死高危人群。DC 产生的机制:迷走神经是心脏的减速神经,功能强,减速值高,功能弱,减速值低。此结论亦改变了过去认为猝死与交感神经紊乱强烈相关的观点。

5 心率变异性(HRV)与心电散点图

心率变异性(HRV)指窦性心律在一定时间内周期性改变的现象,是反映交感和副交感神经张力及其平衡状态、定量评价心脏自主神经功能的无创性方法,更是预测心血管病死亡的重要指标。近年来,心电散点图的临床应用价值越来越多地受到人们的关注。散点图是心电检测领域的新技术,它是使用计算机手段,对动态心电图记录到的长时间体表RR 间期信号,进行自动作图的无创伤心电检测方法。目前已有诸多学者的研究表明,散点图适用于大样本心电数据分析,其特点是能够简单快捷地描述心率的变异性和变化规律,并以此实现对心率变异(HRV)和心律失常的自动诊断功能,对诊断和鉴别复杂心律失常有重要价值。

总之,近年来的许多研究表明:12 导联同步全息动态心电图(AECG)检查在对心律失常、冠心病心肌缺血诊断方面明显优于三通道动态心电图检查,能显著提高冠心病心肌缺血阳性检出率,尤其是无症状心肌缺血的检出率。同时还能发现房室阻滞、束支阻滞、间歇性预激综合征等,尤其是频率依赖性束支阻滞、频率依赖性房室阻滞、房室结双径路、多径路现象等心律失常,可为临床提供更加全面可靠的依据,有助于指导治疗,防止急性心肌梗死和致死性心律失常的发生。当前,动态心电图技术正逐渐向长时间、多导联、大容量及高度智能化方向发展,相信AECG 在临床上会有更加广泛的应用前景。