基于教育阶段性特征的内生增长模型及其检验

2012-07-25周国富李时兴

周国富,李时兴

0 引言

自20世纪80年代中期以来,以Romer(1986)和Lucas(1988)的著作为开端发展起来的新经济增长理论,在经济系统内部探求经济持续增长的动力。为寻求经济增长的内在机制,Lucas(1988)引入人力资本概念,建立了专业化人力资本积累的经济增长模型,开创了以人力资本的内生化增长来解决生产率的变动内生化的研究道路(左大培和杨春学,2007)。Mankiw,Romer和Weil(1992)的研究发现,以教育变量(中学入学率)度量的人力资本对经济增长有显著的促进作用,并且人力资本的差异可以解释80%以上的跨国收入差别。但这一结论受到了许多学者的质疑,并引发了教育在经济增长中的作用的研究热潮。

本文将在Lucas(1988)和M-R-W(1992)的基础上,借鉴Su(2004)、郭庆旺和贾俊雪(2009)的两阶段人力资本积累思想,以及Zon,A.H和Muysken,J(1997)、杨建芳、龚六堂和张庆华(2006)的处理技术,构造包含基础教育、中等职业教育和高等教育的内生增长模型,然后按经济发展水平对全国各省份进行划分,研究在不同经济发展水平下教育支出结构对经济增长的作用。

1 理论模型

经济体系存在两个部门:产品生产部门和教育部门。教育由基础教育、中等职业教育和高等教育构成。经济中存在熟练和非熟练两种劳动力,接受高等教育的劳动力视为熟练劳动力,只接受基础教育或中等职业教育的劳动力视为非熟练劳动力。熟练劳动力的人力资本HH和非熟练劳动力的人力资本HT的生产取决于基础教育资本EB、中等职业教育资本ET和高等教育资本EH。由于教育制度具有鲜明的阶段性特征,较高阶段的学习依赖于较低阶段的知识积累,基础教育资本EB在两种人力资本生产中进行分配,投入到熟练劳动力的人力资本生产的比例为ω,投入到非熟练劳动力的人力资本生产的比例为1-ω。假定人力资本生产采用规模收益不变的C-D函数,λ和η分别为基础教育资本EB对两种人力资本的产出弹性,则有:

非熟练劳动力人力资本:

熟练劳动力人力资本:

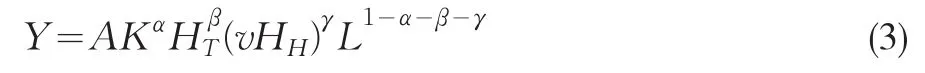

假定只有熟练劳动力人力资本HH从事技术的研发,且HH以ν的比例分配给产品生产,以1-ν的比例分配给技术研发;产品生产部门利用物质资本K、劳动L、人力资本HH和HT、以及技术A进行产品生产,并且采用规模收益不变的C-D函数,则有:

产品部门生产函数:

其中,α,β,γ,1-α-β-γ为产出弹性。

假定技术的积累取决于用于研发的熟练劳动力人力资本HH和现有的技术水平A,则有:

其中,θ和ϕ为技术积累弹性。若劳动的增长率n外生给定,物质资本、基础教育资本、中等职业教育资本和高等教育资本具有相同的折旧率δ,则其积累方程分别为:

其中,sK,sB,sT,sH分别为产出用于物质资本、基础教育资本、中等职业教育资本和高等教育资本的投资率。

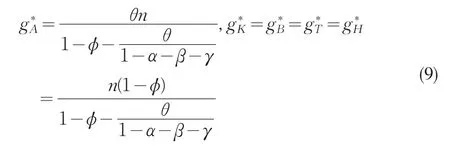

当经济达到均衡时,技术进步率和物质资本、基础教育资本、中等职业教育资本和高等教育资本的增长率gA,gK,gB,gT,gH均 为 常 数 ,即=0。据此,由(4)-(8)可求得均衡增长率:

上式表明,均衡状态下,技术进步率和物质资本、基础教育资本、中等职业教育资本及高等教育资本的增长率不仅取决于劳动增长率n,还取决于技术积累方程和产品部门生产函数中各种投入的产出弹性。

联合(4)~(8)和(9)可得物质资本、基础教育资本、中等职业教育资本和高等教育资本的均衡值:

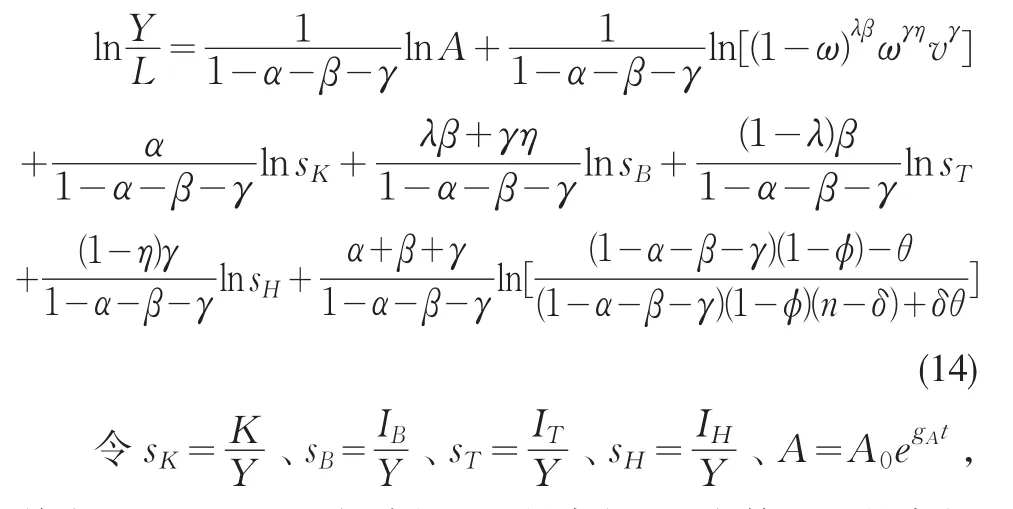

结合(9)~(13)式和(3)式,可得在均衡状态下,有下式成立:

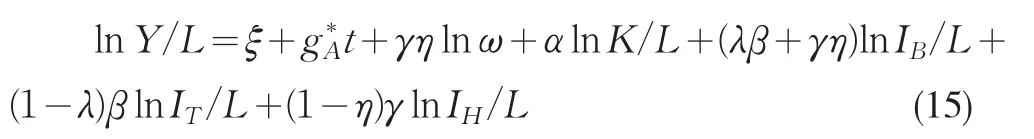

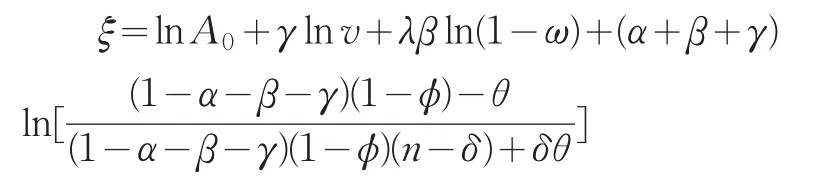

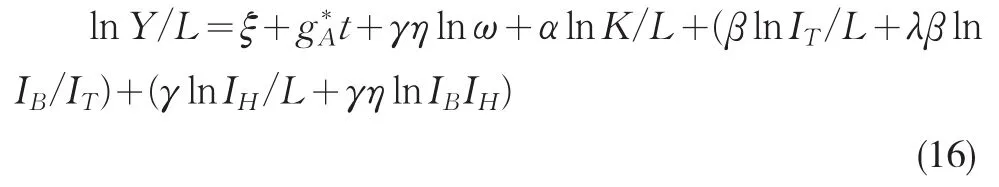

其中:IB、IT、IH分别为基础教育投入、中等职业教育投入和高等教育投入,A0为初始技术水平,则可得(14)的简化形式:

其中:

(15)式不同于 Lucas(1988)设定的模型,Lucas(1988)的人力资本积累模型没有考虑人力资本在技术研发中的作用,只是分析了人力资本积累对产出Y的影响。(15)式也不同于M-R-W(1992)设定的模型,M-R-W模型是假定所有生产要素都能实现最优的生产效率,从而将产出增长中要素投入贡献以外的部分全部归结为技术进步,并没有考虑要素投入对技术进步的影响;而在(15)式中,产出增长中要素投入贡献以外的部分不仅取决于技术积累方程和劳动增长率,还受到要素投入产出弹性的影响。

由(15)式可得:

(15)式中 λβ+γη、(1-λ)β 和(1-η)γ 为三类教育支出的经济增长效应,但由于教育的阶段性特征,基础教育支出并非直接对经济增长产生作用,而是通过对熟练劳动力和非熟练劳动力的人力资本累积效应间接对经济增长产生影响,这种间接效应体现在(16)式后两项的λβ和γη之中,反映了基础教育支出与其他两类教育支出的比率的产出弹性,倘若这种比率的产出弹性为正值,这将增大熟练劳动力和非熟练劳动力的人力资本的经济增长效应。

2 实证分析

2.1 模型设定与数据说明

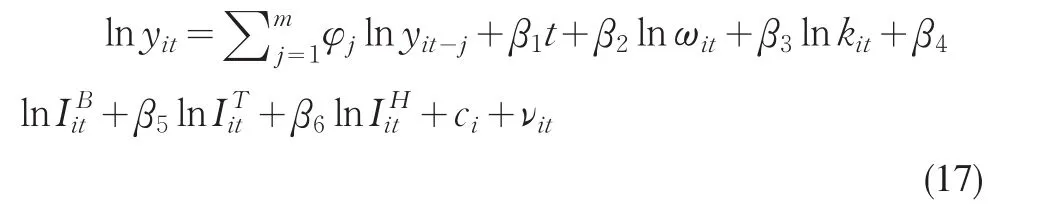

现实经济运行是一个动态过程,不仅取决于当前因素,还与过去因素有关。但是,在C-D生产函数中,只考虑了资本、劳动和技术的当期影响,没有反映诸如地理环境、基础设施、制度设计等短期内不易变化的因素对经济的作用。鉴于这些潜在因素的影响在一定程度上能被产出的滞后项所反映,因此,我们将人均产出的滞后项引入模型(15)式,构建教育支出结构与人均产出的动态面板数据模型,其形式为:

其中,yit、yit-j为人均产出及其滞后项,m为最大滞后阶数,t为时间项,ωit为高等学校招生规模,kit为人均

为了保证数据口径的相对一致性并与国内同类研究具有可比性,本文利用1996~2009年全国28个省、自治区和直辖市(不包括西藏和海南,重庆并入四川)的面板数据进行分析,数据主要来源于《中国统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》和《中国教育经费统计年鉴》。对于以现价表示的名义变量均调整为按1996年不变价格计算的实际变量。其中,yit以人均GDP表示;kit以人均资本形成总额表示;ωit以高等教育招生人数与总人口之比加以度量(郭庆旺和贾俊雪,2009)。各级教育支出均以总人口数进行人均化,其中基础教育支出包含普通中小学经费支出,中等职业教育支出包含中等专业学校和职业中学经费支出,高等教育支出包含普通高等学校和成人高等学校经费支出。这里需要指出的是,虽然各类教育支出的直接受益人为接受相应教育的学生,以总人口数(而不是直接受益的学生人数)进行人均化似乎滩薄了各类教育支出对人力资本积累的作用,但由于中等职业学校和高等院校的生源和就业是跨区域的,以直接受益的学生人数对各级教育支出进行人均化的结果在各地区间缺乏可比性,而以总人口数进行人均化能够一定程度的消除这种流动性的影响,在各地区间更具有可比性,并且与模型(15)的构造特征相吻合。

考虑到我国经济发展水平的地区差距悬殊,直接基于全国省级样本的教育支出与经济增长关系的研究,其结果更多地停留在教育支出政策效果评价的层面上,对各省实施有效的地方教育支出结构调整的指导作用有限,因此,为了更为细致、精确地分析地方各级教育支出对经济增长的作用,本文以各省人均GDP的平均水平为标准,将全国各省市划分为三类,其中,一类地区包括北京、天津、上海、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东9个省市;二类地区包括陕西、湖南、宁夏、山西、河南、湖北、新疆、吉林、河北、内蒙古、黑龙江11个省市;三类地区包括贵州、甘肃、云南、四川(含重庆)、安徽、广西、江西、青海8个省市。据此,我们以全国的面板数据来分析在不同经济发展水平下各级教育支出对经济增长的作用。

2.2 动态面板数据模型的估计

由于动态面板数据模型中包含因变量的滞后项,可能存在着数据动态结构所引发的内生性问题,同时考虑到理论模型中,误差项可能存在移动平均过程,传统的依靠带有固定效应或随机效应模型的OLS/ML估计可能存在不同程度的偏倚或渐近Nickell偏倚及组内估计量的非一致。为有效地克服这类估计问题,常用的方法有工具变量法(IV)及广义矩法(GMM)。Anderson和Hsiao(1981)通过差分方程,并以因变量滞后二阶及二阶差分滞后项作为工具变量进行估计,得到系数的一致估计量,但不是有效的。Arellano和Bond(1991)提出了DIF-GMM估计,其思路是在差分方程的基础上,以因变量t-2阶的滞后项作为因变量一阶差分滞后项的工具变量,得到一致且更有效的估计结果。然而Blundell和Bond(1998)认为DIF-GMM估计量易受弱工具变量的影响而产生有限样本偏误,提出了SYS-GMM估计法。SYS-GMM估计是在DIF-GMM估计的基础上引入一组解释变量滞后项作为工具变量,得到具有更好样本性质的估计量(姚先国和张海峰,2008)。由于我们将全国数据分为三个部分,而SYS-GMM需要引入的工具变量较多从而导致样本数不足,因此,本文对全国及各类地区的动态面板数据模型均选取二阶段DIF-GMM方法进行估计(假设未知)。表1为全国和各类经济区域的DIF-GMM估计结果。

通过比较不同滞后阶数估计结果的Arellano-Bond残差自相关检验,最终确定包含因变量的最大滞后阶数为1。在四个模型的估计结果中,残差均通过显著水平为1%的ADF检验,说明四个模型的残差均属随机游走序列;Arellano-Bond AR(1)和AR(2)检验表明,残差序列存在显著的1阶自相关而不存在2阶自相关;人均GDP滞后一期也都通过1%的显著性检验,说明以动态面板数据模型来拟合教育支出与经济增长的关系是合适的。Sargan检验均无法拒绝GMM估计的“模型过度约束正确”的原假设,说明各模型工具变量的构造是有效的。Wald卡方检验中,均以1%的显著性水平拒绝模型系数均为零的原假设,并且除少数几个变量外,其余各变量也均通过检验,说明各模型的拟合效果均较为理想。

表1 教育支出结构的经济增长效应:动态面板数据模型GMM估计

2.3 教育支出结构的经济增长效应

表1收录了各类因素对经济增长的作用特征,并依据理论模型参数间的数理关系推算出基础教育支出的间接效应(λβ和γη)、及熟练劳动力和非熟练劳动力人力资本的经济增长效应(β和γ)。总体上看,人均GDP滞后一期、时间和人均物质资本在四个模型中呈现出较为一致的影响,而教育支出结构的影响却出现了较大的差异。因此,我们将全国和各类经济区域作对比,详细讨论各因素在不同经济水平上对经济增长的影响。

(1)四个模型中,人均GDP滞后一期对人均产出都有较高的产出弹性,经济增长很大程度上取决于前期的经济水平,呈现出极强的正向循环累积效应,并且这种正效应在二类地区和三类地区尤其明显,其产出弹性明显高于一类地区。人均物质资本投资是经济增长的另一主要因素,其中全国、一类地区和二类地区的弹性在0.2附近,这与国内许多学者测算结果基本一致(姚先国和张海峰(2008)的0.222,于凌云(2009)的0.221);而三类地区人均物质资本投资的产出弹性为0.0847,远低于全国的平均水平,究其原因可能是:三类地区属于经济落后省区,主要来自中西部,尽管自2000年开始国家加大了对西部的投资力度,但就规模而言远弱于东、中部;并且,虽然在资本流动的格局上,西部地区也表现为资本净流入(包括外商投资),但每年增幅并不大,致使物质资本投入总量不足(王小鲁、樊纲,2004),从而导致物质资本投资对经济增长的贡献较低。时间变量的估计系数反映技术进步率,全国和各类经济区域均在0.03~0.05之间,略高于此前国内部分学者的测算结果(杨建芳、龚六堂和张庆华,2006)。

(2)基础教育投入是教育资源配置的核心领域,其构成的主要部分是义务教育,是一种普及型的基础教育。国内外的研究普遍认为基础教育投入对经济增长有着显著的促进作用,我们的估计结果也支持这一观点。在全国和各类经济区域中,基础教育支出的估计系数均为正值,且都具有统计显著性,尤其在一类地区,基础教育支出每增加1%,经济增长约0.1%。然而,在比较各类经济区域的基础教育支出后我们发现,尽管二类地区和三类地区的基础教育支出份额(基础教育支出占教育总支出的比例)高于一类地区(一类地区为57.39%、二类地区为63.91%、三类地区为72.04%),但按学生平均的基础教育支出却存在着极大的差异(一类地区为3308元、二类地区为1420元、三类地区为1181元)。地区间基础教育资源配置的这种不平衡,可能正是导致二类地区和三类地区基础教育支出对人均产出的贡献均低于一类地区的主要原因。因此,必需加大对二、三类地区基础教育的投入,这不仅有助于经济的进一步增长,而且能体现出公共教育资源的公平配置(廖楚晖,2004)。

(3)近年来我国高校扩招政策在社会上引起了广泛争议,争议的焦点主要集中在:高等学校大规模的扩大招生,虽然提高了劳动力的整体受教育水平,但引起了基础教育和高等教育质量的下降,这是否有助于人力资本的积累和经济的增长?这一争议在我们的估计结果中也有所体现。从全国来看,高等教育招生规模和高等教育支出的系数均不具有统计显著性,高等教育对经济增长的影响较为模糊,这与郭庆旺和贾俊雪(2009)的研究结果一致。如果适当放宽检验的显著性水平,那么高等教育招生规模在12%的显著性水平通过检验,而且对经济增长有负面的抑制作用;同时,高校扩招还导致高等教育投入不足,致使高等教育支出未能充分发挥对经济增长的促进作用(产出弹性为-0.0005)。然而,分区域来看,高校扩招政策对经济增长的作用却存在着较大的差异。在经济较发达的一类地区,高等教育支出对经济增长有着较大的促进作用且在1%的显著性水平上具有统计显著性。在经济较落后的二类地区和三类地区,高校扩招对经济增长的负面影响明显大于全国平均水平,导致高等教育支出的产出弹性极小且不具有统计显著性。从世界各国教育投资的规律来看,在初、中等教育尚未普及时,一般优先保证初、中等教育的投资;在初、中等教育普及后,才增加高等教育的投资。因此,我国在制定高校扩招政策时,也要依据地方经济发展水平区别对待,经济发达地区可以适当加大扩招力度;而经济落后地区则宜在加大高等教育投入的同时基本维持高校现有的招生规模不变,将重点放在提高高等教育的质量上,这样才能够充分发挥高等教育对经济增长的促进作用。

(4)高校扩招和高等教育支出的增加,在一定程度上挤压了中等职业教育支出。从全国来看,中等职业教育支出对经济增长表现为负面的抑制作用,而且在统计上显著;从经济较落后的二、三类地区来看,也都表现为显著的负面影响。相反,经济较发达的一类地区的中等职业教育支出对经济增长有着显著的正向作用,并且这种促进作用略小于高等教育支出。之所以是这种结果,我们认为主要原因是高校招生规模的扩大,导致高等教育支出增加,在教育资源有限和必须满足法定的义务教育投入下,必然挤占本应用于中等职业教育的投入,致使中等职业教育支出增长缓慢甚至下降,并且在经济水平越低的地区,这种挤出效应越明显。比较而言,由于经济较发达的一类地区的教育资源相对丰富,对中等职业教育的资金投入有保障,于是在经济较发达的一类地区,中等职业教育支出表现出了对经济增长应有的积极作用。这说明,无论经济较发达的一类地区,还是经济较落后的二、三类地区,都应增加中等职业教育的投入,提高职业教育质量,改变中等职业教育边缘化的现状,这将有助于经济的进一步发展。

(5)系数λβ和γη反映了基础教育支出通过对两类人力资本积累的贡献而对经济增长产生的间接效应。从数值上看,基础教育支出的这种间接效应在不同人力资本和不同地区均存在着显著的差异。通过作用于非熟练劳动力人力资本的积累,基础教育支出对经济增长有着显著的正向间接作用,并且这种间接正向效应在经济落后的地区更明显。其中的原因可能在于,中等职业教育支出增长缓慢甚至有下降的趋势,基础教育支出的稳步增长增大了基础教育支出与中等职业教育支出的比率,从而增强了基础教育支出对经济增长的影响效应。在基础教育支出继续稳步增长的前提下,倘若增加中等职业教育的投入,这虽然会降低基础教育支出的这种间接效应,但会增强中等职业教育支出对经济增长的正向影响,因为中等职业教育支出的增加将提高职业教育的教学质量,这将有效地改善非熟练劳动力的人力资本状况,从而有助于经济的更快增长。但是,在熟练劳动力人力资本的积累上,除经济发达的一类地区外,其他地区基础教育支出的间接效应均为负值。其中的原因可能在于,教育支出结构、特别是高等教育的发展需与地方经济发展水平相协调,经济发达的一类地区产业结构的层次相对较高,对高素质的熟练劳动力需求较大,这时适当发展高等教育可以使更多受过良好基础教育的人继续提升其人力资本,满足市场的需要,从而对经济产生积极的影响;相反,经济较落后的二、三类地区产业结构的层次相对较低,对高素质的熟练劳动力的需求不是很大,基础教育支出对经济增长的积极效应主要通过非熟练劳动力人力资本的积累体现出来,在教育经费有限的情况下盲目发展高等教育,势必挤占基础教育支出同时造成高等教育质量的下降,从而消弱了基础教育支出对熟练劳动力人力资本积累的作用。

(6)系数β和γ反映了非熟练劳动力和熟练劳动力人力资本的产出弹性,其值取决于三类教育支出对人力资本的累积效应。可以看出,虽然中等职业教育支出的下降对经济增长有一定的负面影响,但基础教育支出的间接效应保证了非熟练劳动力人力资本对经济增长的正向效应;而由于高等教育支出的直接效应和基础教育对熟练劳动力人力资本积累的间接效应在二、三类地区均表现为负向的影响,使得熟练劳动力人力资本在二、三类地区均未能发挥对经济增长应有的促进作用。两类人力资本截然不同的经济增长效应反映出我国各地区的教育支出结构与经济增长对人才的需求结构不匹配,因此,在增加各类教育投入和提高教育质量的同时,各个地区应依据经济发展的需要合理优化各类教育的投入比例,充分发挥各类教育投入对人力资本积累的作用,才能实现经济又好又快的发展。

3 主要结论及政策含义

依据我国教育的现状,本文在Lucas(1988)和M-R-W(1992)的基础上,引入教育的阶段性特征,构造了包含基础教育、中等职业教育和高等教育的内生增长模型。利用动态面板数据模型,按经济发展水平的不同,分区域详细探讨了教育支出结构对经济增长的作用。结果表明:(1)基础教育作为教育的核心,对经济增长的作用大于中等职业教育和高等教育,但由于地区间基础教育资源的配置不均衡,致使经济落后地区基础教育支出对经济增长的贡献较小。(2)在全国范围内无法识别高等学校招生规模和高等教育支出对经济增长的促进作用;但在经济较发达、教育资源较为丰富的一类地区,高等教育招生规模和高等教育支出对经济增长均有正向影响;而在经济落后的二、三类地区,高校扩大招生规模,致使生均高等教育投入不足,高等教育未能发挥对经济增长应有的促进作用。(3)中等职业教育的边缘化对经济增长已产生抑制作用,并且在经济水平越低的地区这种抑制作用越明显;但在经济较发达的一类地区,由于资金投入有保障,中等职业教育对经济增长的贡献大于高等教育。(4)各类教育支出对不同人力资本积累的作用存在着显著的差异,从而影响了人力资本的经济增长效应,非熟练劳动力人力资本对经济增长有显著的正向效应,而熟练劳动力人力资本却未能发挥对经济增长应有的促进作用,两类人力资本截然不同的经济增长效应,同时也反映出我国各地区的教育支出结构与经济增长对人才的需求结构不匹配。

上述结论的政策含义是:我国应加大对教育的投入力度,特别是加大对基础教育的投入力度,并通过制定合理的教育资源配置政策,在各地区之间公平配置教育资源;应增加对中等职业教育的投入,提高中等职业教育质量,改变中等职业教育边缘化的现状;应根据各地区的经济发展水平,制定合理的、有区别的高校扩招政策,确保高等教育的投入与质量;要合理优化各类教育的支出比例,才能充分发挥各类教育支出对人力资本积累的促进作用,实现经济又好又快的发展。

需要指出的是,教育作为人力资本积累的主要方式,不仅表现在教育投入的数量上,而且表现在教育的质量上,本文仅从教育支出数量的角度探讨教育对经济增长的作用,可能高估了教育对经济增长的效应。此外,本文忽略了各省市的空间联系,未涉及人力资本的跨地区流动,而事实上人力资本的跨地区流动对流入和流出地区经济增长的影响都是存在的。这些方面将作为我们后续研究的方向。

[1] 王小鲁,樊纲.中国地区差距的变动趋势和影响因素[J].经济研究,2004,(1).

[2] 廖楚晖.政府教育支出区域间不平衡的动态分析[J].经济研究,2004,(6).

[3] 杨建芳,龚六堂,张庆华.人力资本形成及其对经济增长的影响[J].管理世界,2006,(5).

[4] 邹薇,张芬.农村地区收入差异与人力资本积累[J].中国社会科学,2006,(2).

[5] 左大培,杨春学.经济增长理论模型的内生化历程[M].北京:中国经济出版社,2007,(1).

[6] 姚先国,张海峰.教育、人力资本与地区经济差异[J].经济研究,2008,(5).

[7] 于凌云.教育投入比与地区经济增长差异[J].经济研究,2008,(10).

[8] 郭庆旺,贾俊雪.公共教育政策、经济增长和人力资本溢价[J].经济研究,2009,(10).

[9] Anjum Siddiqui.Macroeconomic Returns to Education in South Asia[J].Journal of Economic Cooperation,2006,27(4).

[10] Benhabib.J.,Spiegel,M.The Role of Human Capital in Economic De⁃velopment:Evidencefrom Aggregate Cross-country Data[J].Journal of Monetary Economics,1994,34(2).

[11] Mark Bils,Peter J.Klenow.Does Schooling Cause Growth?[J].Ameri⁃can Economic Review,2000,(90).