往事不可追 来者尤可鉴——从一个高考试题反思物理教学之时弊

2012-07-19沈金林宋水荣

沈金林 宋水荣

(1.浙江省平湖中学,浙江 平湖 314200;2.吴兴高级中学,浙江 湖州 313000)

2011年高考物理浙江卷第16题是一个引起广泛议论甚至强烈质疑的试题.

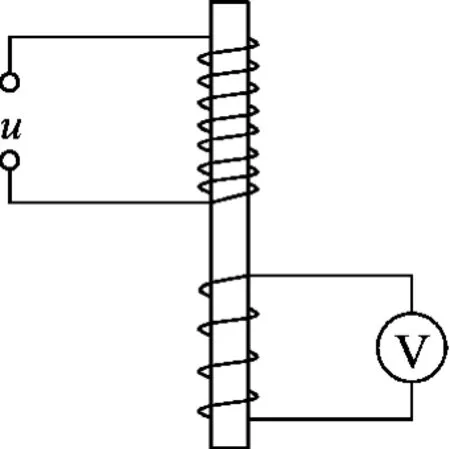

原题.如图1所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200的两个线圈,上线圈两端与u=51sin314t V的交流电源相连,将下列线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是

(A)2.0V. (B)9.0V.

(C)12.7V.(D)144.0V.

就试题科学性而言毫无争议,题设情景非常清晰,由于漏磁,实际中的条形铁芯上、下两线圈中的磁通量必不等,理想化的变压器电压比公式不再成立,答案显然是(A).应该说考题出得并不难,也没有明显超出中学生的能力要求范围.但考查结果几乎是“全军覆没”,绝大部分学生思维定势,套用理想变压器模型而错选(B).有教师调侃说:“学生全部选(B),除了不会的.”为何结果如此惨烈?这一考题到底切中了时下中学物理教学中的哪些弊病?这不能不引起广大教师的反思.本文试就此作一探讨.

图1

1 我们的教学是如何引导学生探究的?

从学生都错选(B)的结果分析,显然,学生是认同了变压器的理想化结论而不知理想化条件的生成过程.那么,是怎样的教学过程才造成学生如此认知水平呢?

现行高中物理选修3-2(人教版)“变压器”一节内容中,教材没有从理论上推导变压器原理,而是要求利用可拆变压器通过实验探究线圈两端的电压与匝数的关系,教材没有涉及线圈中的电流与匝数的关系,对原、副线圈中的电功率关系也未作要求与暗示.教材内容这样安排,也正是体现了新课程强调过程和方法这一理念,即更有意义的是变压器理想化的条件和电压比、电流比关系在探究中的生成过程,而不是之后应用这些比值关系求解大量的练习题.

而事实上,由于可拆变压器工作时的漏磁、铜损、铁损较大,效率不高(一般低于60%),不能视为理想变压器,故以图2所示的可拆变压器探究或直接验证功率关系和电流比公式是有困难的.实验中可得到的显著现象是,匝数越多的线圈,其两端的电压越大,流过的电流越小.但是,一个量越大则另一个量越小,就一定是反比关系?显然,实验的结论具有不确定性.

图2

然而,在许多时候,教师或以实验存在误差搪塞,或由定性现象直接推得有关变压器原理的正、反比关系,这种缺乏逻辑性的推断很难让学生对变压器理想化的条件有深刻的理解.这样的有违科学态度的所谓“探究”,充其量只是忠实的传递了课程知识,与科学探究无关.现在“探究式教学”非常盛行,但探究的内容大多是在已知结果或结论的范围内,很少有探究未知的东西.正因为有了确定结果的预期,所以“探究”过程显得“有效而准确”.而且由于学生往往只是听众,无法真正参与到探究的过程中,所以学生对这样的探究不会有太多的兴趣(书上不是已经有结果了吗?).

舍弃了怀疑和不确定性,探究只能流于形式.真正的探究,应是让学生去猜想、推测、发现未知的东西,而不是某个翻开书本就可以看到的结果或结论.其实,任何创造都有赖于个体所掌握到的一些信息的不确定性,前述实验结论的不确定性正是构建学生自主探究活动的理想切入点.分析前述实验数据会发现:明显有U1I1>U2I2,即变压器的输入功率明显大于输出功率.由此追问学生:能量损失的原因可能有哪些?如何设计实验来验证猜想?在围绕这些问题展开的探究讨论中,学生不难认识到铁损、铜损、磁漏是产生能量损失的主要原因,理想变压器条件的生成也就顺理成章.再以图2所示的装置验证:当将可拆变压器上方的铁芯向右移时,变压器的输出功率将变得更小;移去该铁芯时,副线圈两端的电压明显的远小于按理想变压器电压比公式所得的理论值.在此实验基础上再由外推可得:在理想条件下才有U1I1=U2I2.这样的探究的活动无疑会使学生对理想变压器模型、工作原理、有关公式的适应条件等有深刻的理解,也不至于将高考题中条形铁芯混同于理想化变压器而导致“全军覆没”.

而实际教学中,由于太多应试与功利成份的驱动,教师急于展开大量的例题和练习,而略去了必要的探究过程.这样的教学只能是欲速不达,学生只是在教师传授中认识了而不是在探究中自主生成了变压器原理,只会认同这一原理而根本不会创造性的怀疑和批判.所以,在面对实际问题时,不会具体问题具体分析,只会套理想变压器变压比和电流比公式.

2 我们的教学是如何让学生面对实际问题的?

有教师在考后感叹:“以后高中难教了,平时的作业中这样的习题比比皆是,都认为通过条形铁芯上、下两线圈的磁通量完全相同.毕竟我们高中物理中都是处理理想化的模型的”.但“条形铁芯上、下两线圈中的磁通量相等”这一明显不科学的结论,却被认定为不能放弃,强行做出了有违科学常识的错误判断.评判者无法以科学依据证明试题本身对错,却使用“高中物理难教”等情绪化语言来渲泄,这恰恰证明了有人为了应试,不顾物理作为一门自然科学的本质属性,把物理当成习题集,并认定所有的题目都必须运用理想化模型处理,导致物理教学远离了真实世界.

出于对学生认知水平的考虑和“节约性原则”,教学中往往构建理想模型以代替真实情景,这从教学角度看固然无可厚非,但如果教学中片面于理想化结果的应用,而忽视了理想化的过程,势必造成学生认为“理想情况在生活中具有普遍性”的错误认识,学生眼中的“世界”往往有较大的失真,甚至是扭曲.

硬把条形铁芯往理想变压器模型上套,即是这种简单化思维教学时弊的典型反映.而且这显然不是一个孤立的现象,另一个典型的例子是,中学物理常将摆钟视为单摆模型来分析摆钟的走时快慢,这明显远偏离了真实事物.

又如,有一个常见的习题为:“一个单摆在地面上时一定时间内振动了N次,将此单摆移到该地的一个山顶上让其振动,在同样的时间内振动了(N-1)次.由此可大略推算出这山的高度约为地球半径的多少倍?”命题者的意图是,综合应用万有引力定律和单摆周期公式,不难求得山的高度为约为地球半径的倍.但如考虑到一般山的实际高度为km数量级,而地球的半径约为6 400km,这样,为使两地单摆在同样的时间振动次数相差一次,必须使单摆完成至少数千次以上的全振动.在有空气阻力的实际情况下,这可能吗?而且,在数千次测量中只相差一次,从误差理论分析,这一测量误差远小于一般测量仪器的测量精度.如果还考虑到由于高度差引起温差所产生的热胀冷缩因素等,这“N次”与“(N-1)次”的差别就更没有实际意义了.

这样的事例数不胜数,学生长期在这样脱离实际的氛围下训练,既模糊、扭曲了对真实物理世界的感受,也缺乏、甚至于丧失对周围丰富多彩的物理世界一种基本的感悟能力,以及对虚假物理情景的批判性思维.学生在面对实际问题时不自信甚至恐惧,只会搬用公式和套用模型.这时,学生失去的不仅仅是高考分数,还有对未知事物认识的勇气和具体问题具体分析的科学态度和方法.

3 我们的教学是如何培养学生把握不确定性的?

也有教师在考后反思:“即使上课做了这个实验,估计也没用.因为平时关于理想变压器训练得太多了,导向性太大了,重复多了练死了学生.”确实,如试题设问中的“可能”二字明显的暗示了答案的不确定性,也有临场考生对此设问方式产生过疑虑,但由于平时练的变压器问题都是理想化的,答案都是确定性的,故而临场时还是没有勇气选(A).

考试的结果说明,学生在处理“不确定性”问题时缺乏必要的能力或信心.这不由得使人联想到,多年来我国中学生参加物理国际奥林匹克竞赛的成绩总保持在世界一流水平,具有相当的优势.但为什么这些优势在其后的工作研究中未能体现出来?除了应试的基础知识与能力培养之外,我们的物理教育中还缺少些什么?对于优秀科研工作者而言,所需要的敏锐是否被似曾相识的标准答案所掩盖,创新的激情是不是被大量的“确定性”的试题消耗殆尽?

不可否认,时下物理教学中的知识观上存在有一种“确定性”倾向:知识仅仅就是书本上的条条框框,任何问题都存在某个确定无疑的标准答案.如现行高中物理选修3-2教材(人教版)“楞次定律”一节的课后习题中设置有这样一个问题:“如图3中的A和B都是很轻的铝环,环A是闭合的,环B是断开.用磁铁的任一端分别去接近A、B环,会产生什么现象?移开时又会产生什么现象?”这一问题也曾多次出现在历年各地的高考命题中.对此问题,一般确认的理解是:闭合的A环中会产生感应电流而与磁铁发生相互作用,横杆发生转动;而不闭合的B环中不产生感应电流,故无现象发生,以往的实验也证明了此结果.但随着科技发展带来了实验手段的提高,当用强磁性的钕磁铁靠近不闭合的B环时,实验事实证明,横杆也会发生转动,因为,磁铁磁性非常强时,B环中的涡流就不能忽略了.

所以,中学物理教学中如果太过绝对、太过确定性,而没有为学生留有再认识、再理解的余地,学生的思维僵化也就成为一种必然.“确定”是对知识的理解与掌握,“不确定”是在知识基础上新的发现,是创新的起点.从高考所要求的能力,到最前沿科学研究中的诺贝尔奖故事,证明了“不确定性”蕴藏了极大的教学价值,教师有理由、有必要把这些科学本质与科学佳话传承给学生,让学生有兴趣、有勇气去面对那些不确定性问题,并以开放的态度去探究、怀疑、批判和创新.

2011年高考已经过去,但围绕这一考题的争议远未平息,考查结果所带来的困惑仍令许多中学物理教师难解.但有一点启示是勿用置疑的,那就是物理教学需要超出习题教学的桎梏.解题固然是对物理的理解方式之一,但是解题高手与创造力是两个不同的概念,目前教育的结果只是在培养解题高手,而非教育的真正目标——一个身心健康的有创造力的人.中学物理教学既要传承和丰富既往的知识,也要承担起探索新知识、新方法、新理念的责任.

图3