金属风暴武器技术发展综述

2012-07-11李书甫常卫伟

李书甫,常卫伟,殷 利

(中国船舶重工集团公司第七一三研究所,河南 郑州 450015)

金属风暴武器技术发展综述

李书甫,常卫伟,殷 利

(中国船舶重工集团公司第七一三研究所,河南 郑州 450015)

金属风暴武器技术是采用弹丸叠装技术和电子点火技术的新型发射技术,具有射速高、火力强大、极高的火力质量比等特点。本文较为全面地论述了金属风暴武器技术的原理、各个方面的发展及改装情况,包括发射药密封、多发射药、点火与不点火排除、现场装弹、大口径武器发射及普通榴弹与可叠装弹丸改装等专利技术。采用这些技术可以解决发射药的有效密封与低成本密封、弹丸初速度的提高与改变、可靠点火与低成本点火、现场再装弹、大口径武器发射及低成本改装等问题。

金属风暴武器;发射药密封;多发射药;点火;现场装弹;大口径武器;改装

0 引言

金属风暴武器系统是弹丸轴向叠装、由计算机控制的电子点火的武器系统。理论上,金属风暴武器系统可配备极大数量的身管,能在短时间内发射大量弹丸,且该武器是紧凑型的,可提供极高的火力质量比。因此,金属风暴武器系统可用作舰载近程防御,用来打击炸弹、导弹或攻击机等。此外,金属风暴武器系统可配置不同类型弹药,以满足不同用户需求。

1 技术原理

金属风暴武器系统配备多个身管组件,1个身管组件包括1个身管、多个弹丸、多个发射药装药、点火装置和控制装置。多个弹丸轴向叠装在身管内,每个弹丸裙部用作密封装置,当受到身管内压力时向外膨胀,与身管炮膛密封接合。相邻的弹丸由发射药装药相互隔开。控制装置有选择性地、按顺序启动点火装置。点火装置点燃发射药装药,各发射药装药分别将各弹丸推出身管口。

点火装置采用电子点火装置,控制装置采用电子控制器,以便给各点火装置提供电子点火脉冲信号。适当设置控制装置,使用户可以有选择地控制脉冲的速度、数量和频率,以提供需要的发射模式。身管炮膛可以设置凹槽,凹槽容纳点火装置的全部或一部分。身管内安装电导线,电导线传输控制装置和点火装置之间的电子点火脉冲信号。

当第1个弹丸点火时,同一身管内第2个弹丸在电路控制下锁定。随后,电路将第2个弹丸解除保险并点火,第3个弹丸则继续保持锁定状态。然后,依次重复这个过程,身管内全部弹丸按顺序被发射出去。

2 金属风暴武器技术发展

近年来,为了满足不同用户的不同需求,金属风暴有限公司对其金属风暴武器技术的各个方面进行了多层次的改进、发展和完善。下面将简要论述有关金属风暴武器技术的9项专利技术,这些技术分别属于发射药密封、多发射药、点火与不点火排除、现场装弹、大口径武器等5个方面。采用这些技术可以解决发射药的有效密封与低成本密封、弹丸初速度的提高与改变、可靠点火与低成本点火、现场再装弹以及大口径武器发射等问题。

2.1 发射药密封技术

2 .1 .1 楔形密封技术

如图1所示,身管11中的弹丸10包括普通子弹形的弹体14,弹体带有截头锥形的向后缩小的尾部15。尾部支撑着互补的锥形密封带16。密封带在尾部的前后端都有自由移动空间,可来回移动,从而有效地与其接合和脱离。密封带的尾部内表面18与主体部分尾部的后肩部23对应布置。

图1 采用楔形密封的弹丸Fig.1 A wedging sealing projectile

在装弹时,冲击力A将使互补的楔形表面19和20接合,使密封带向外膨胀,与身管炮膛形成有效的密封接合,防止燃烧的发射药气体绕过相邻的后面弹丸点燃其发射药。当发射时,主体部分被燃烧的发射药推动,向前相对运动,使互补的楔形表面脱离,尾部内表面与后肩部有效接合,允许弹丸与密封带被推出身管口。同时,密封带稍微径向膨胀,与身管炮膛有效地密封接合。楔形密封技术的优点是,允许使用较小的楔角,产生较高的锁压[1]。

2 .1 .2 简易密封技术

该简易密封技术可应用于需要大量、低成本制造的领域。图2显示采用该密封技术的弹丸10。弹体11包括头部和尾部19。尾部的后开口13与弹体内设置的药室相通。药室容纳发射药装药15和点火装置(未显示)。弹丸头部的前密封面16为普通半球形凸面,后开口被制成密封面17,它至少部分具有与头部的半球形密封面互补的凹面外形,以便当压缩载荷被施加到相邻的弹丸上时提供紧密的气密密封。

图2 2个弹丸组件几乎邻接Fig.2 Two projectile assemblies in almost abutting relation within a barrel

在装填过程中,当压缩载荷L被施加到相邻的弹丸时,前面弹丸10a后开口的后部周围表面紧靠后面弹丸10b头部的前表面,提供有效的密封,从而把发射药装药密封在弹体内的药室里。一般当最前面的弹丸(未显示)点火时,最前面的弹丸被推出身管,又会产生压缩载荷。为了可靠工作,弹体的外圆柱面和身管炮膛之间必须达到最适当的密封程度,以阻止在发射时发射药气体通过弹体的头部泄漏[2]。

2.2 多发射药技术

2 .2 .1 杯式发射药技术

为了使弹丸达到更高的初速度,通常需要在身管内装填更多的发射药装药,但这将增加身管内的最高压力,从而必需加固身管,制造成本随之增加。然而,金属风暴武器采用每个弹丸配备多个发射药装药的发射技术,在不增加身管内最高压力的情况下,使弹丸初速度提高。

如图3所示,弹丸的第1个发射药装药16直接设置在前面的弹丸13之后,被容纳在第1个杯形药筒17内。第2个发射药装药18设置在第1个杯形药筒之后,被容纳在第2个药筒19内。第2个药筒由2个杯形药筒构成,容纳第3个发射药装药20。第3个发射药装药与第2个发射药装药由第2个药筒的中间壁21隔开。第1个杯形药筒的前表面具有小角度楔子形状,以便与前面弹丸后部的互补楔形后表面接合。同样,第1个杯形药筒后端和第2个药筒前端分别设置互补的表面。按顺序点燃这3个发射药装药,将使弹丸达到极高的初速度,而不会在身管内产生等量发射药装药产生的最高压力[3]。

图3 第1个发射药装药引爆后的身管组件Fig.3 A barrel assembly after the detonation of a first propellant charge

2 .2 .2 内置式发射药技术

为了使弹丸的初速度改变,金属风暴武器采用方便可靠的弹丸内置式发射药技术,根据实际用途选择1个或多个发射药装药,装药快速燃烧导致以需要的能量发射弹丸。

图4 内置有发射药的弹丸Fig.4 A projectile with sealed propellant

如图4所示,弹丸包括弹体10、头部11、尾部12和战斗部13。弹体包括药室、药室出口和密封装置。药室出口由密封装置6堵塞,由药室内的发射药14燃烧打开,但能抵抗住身管内其他的发射药燃烧。多个发射药装药由弹丸内设置的多个药室容纳,分别由各自的引爆器15点燃。各装药靠塞子16保持在其药室内,塞子可就地拧上或粘上。为适合弹丸用途,可改变装药的数量和配置。头部内设有排气通道17,以便向前排出装药燃烧产生的气体。头部制成一定形状,以接合前面弹丸的尾部;同样,尾部制成一定形状,以接合后面弹丸的头部。这样就在弹丸之间提供一定程度的密封,尾部也包括底缘18,以接触后面弹丸的弹体。当发射时,选择点燃1个或多个发射药装药,燃烧气体打开药室出口,通过排气通道向前喷出,从身管发射前面相邻的弹丸。依次,这个弹丸由后面相邻的弹丸内的装药发射,或者由身管后座内的装药发射[4]。

2.3 点火技术

2 .3 .1 混合点火技术

金属风暴武器通常由全电子控制装置电子点火,但有时需要备用点火系统。这里论述一种混合式点火系统。

每个弹丸的混合式点火系统包括2个部件,即电子点火子系统和机械点火子系统,2个系统都由控制装置通过通用化控制系统控制。图5是弹丸的混合式点火系统示意图。图中感应线圈20被嵌入身管10,身管上设置孔21。作为电子点火子系统的元件,半导体电桥器件24被嵌入主底火23,以便由感应线圈触发。机械器件25被设置在主底火附近,由机械点火子系统触发。备用底火26由穿过孔的撞针直接接触触发。1个或多个通道27从备用底火向里延伸到机械器件,以便激发机械器件,从而备用底火燃烧导致引燃主底火。在发射时,采用电子或机械点火子系统引燃主底火,依次引爆发射药装药22[5]。

图5 采用混合点火系统的弹丸Fig.5 A projectile utilizing a combined firing system

2 .3 .2 不点火排除技术

金属风暴武器的身管内可能会出现弹丸不点火,或者后面弹丸的发射药先于前面弹丸的发射药点火,造成不点火或迟点火故障。为了提高作战安全性,金属风暴武器可采用不点火故障排除技术,即用击铁撞击弹丸,使其脱离密封接合,为后面的燃烧气体提供泄漏通道,点燃前面留下的发射药,排除不点火故障。

如图6所示,身管11内的弹丸组件10与图1的弹丸组件类似。但在弹丸后表面26的中心设置较大直径的圆柱形内腔25。内腔内部接合对应形状的击铁27。在装弹时,将击铁保持在略高于后表面之上,在击铁之前提供间隙28。当发射药点火时,击铁沿B方向前进到间隙内,直到接触内腔的封闭端29,提供冲击力,即刻解开互补楔形表面20a和20b之间的锁定,从身管上释放弹丸组件,推动弹丸组件离开身管。

在前面弹丸不点火的情况下,后面弹丸的发射药燃烧,向前推动击铁,撞击弹丸内腔的封闭端,使其脱离与密封部分的有效密封接合,为后面弹丸燃烧的发射药气体提供向前泄漏通道,允许发射药气体充分绕过,点燃留下的前面弹丸的发射药[6]。

图6 使用击铁的弹丸Fig.6 A hammer freed projectile

2 .3 .3 简易点火技术

在金属风暴武器中,通常电导线是必需的,以便将点火信号传送到身管内每个弹丸的发射药装药。然而,这增加了制造的复杂性和成本。在一些应用中,金属风暴武器需要低成本的简易点火装置。

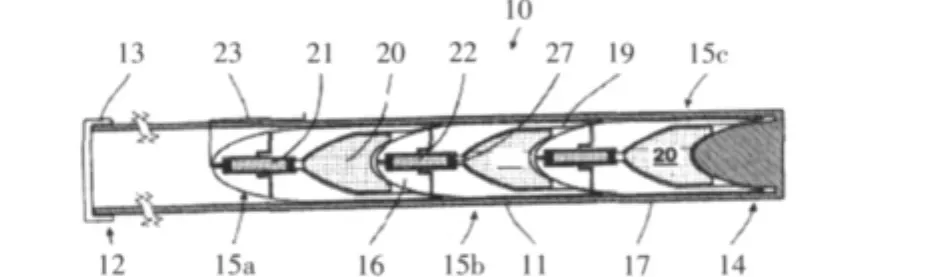

如图7所示,身管11装配炮口端12和后端14,炮口端装有身管端盖13以阻止外来物体进入身管。身管内装有多个弹丸15a,15b,15c,弹丸的弹体由头部16和尾部17组成。尾部的筒式弹尾19紧靠后面的弹丸,并容纳各发射药装药20。每个弹体内部设有同轴的圆柱形空腔27,以容纳引信22。弹丸内部设有2个孔,第1个孔连通空腔和弹体的前面,第2个孔连通空腔和弹体的后面。将引信插入同轴空腔之后,将弹体的头部和尾部配合在一起。头部的承窝部分与尾部的插头部分接合。承窝部分和插头部分可以设置配合螺纹。身管内最前面的弹丸容纳点火引信21。点火引信由电信号点燃,电信号由点火控制器通过点火电路23提供。

图7 采用简易点火装置的身管组件Fig.7 A barrel assembly incorporating a less complex ignition arrangement

发射时,点燃身管内最前面的弹丸引信。该引信在空腔里以预定速度燃烧,引起该弹丸的发射药装药点火燃烧,从身管发射最前面的弹丸,并点燃下1个弹丸空腔内的引信,随后剩下的各弹丸按顺序被发射。由于在前面的弹丸未先点火的情况下后面的弹丸几乎不可能点火,该点火技术大大减少不点火故障[7]。

2.4 现场装弹技术

为了克服作战行动中装弹与再装弹的困难,金属风暴有限公司发明了现场装弹技术。如图8所示,图8(a)所示的弹丸。包括类似弹头的有效载荷容器10、发射药装药11和尾部组件12。尾部组件包括1组夹片30,同时头部15也包括1个环形槽16,从而每个后面弹丸的头部分别可以接合前面弹丸的尾部。每个夹片由较硬的长条和较宽的柔韧长条组成。较硬长条起弹簧作用,较柔长条充当弹丸外表面的盖子。弹簧长条被加工成3个部分,即主体部分、臂部和销子。主体部分被固定到弹丸尾部组件上。臂部从主体部分伸出来,向外偏离弹丸。销子由臂部携带,在装弹过程中接合后面的弹丸。

在装弹时,图8(b)中第1个弹丸的尾部组件大部分处于后膛内,第2个弹丸的头部处于后膛的入口,与第1个弹丸的尾部组件接触,第1个弹丸尾部组件上的各夹片紧挨后膛的倾斜部分,仍处在其张开状态。操作者推动第2个弹丸,又促使第1个弹丸进一步进入身管,直到第1个弹丸完全进入身管,各夹片借助后膛的倾斜部分偏转而闭合,每个销子都接合环形槽。操作者进一步推动第2个弹丸,使其进入后膛,占据第1个弹丸的最初位置。相反,在退弹过程中,操作者可从后膛拉出第2个弹丸,同时又将把第1个弹丸拉回到后膛。各夹片弹回到其初始张开状态,即使弹丸退出,并可用同样方法重新装弹[8]。

图8 带有叠装夹片的弹丸及装填Fig.8 A projectile with stacking clips and the loading process

2.5 大口径武器发射技术

该发射技术主要用于大口径金属风暴武器。如图9所示,该武器10采用直通炮膛身管,身管前部构成膛线部13,而其后部构成身管室和闩室,发射药室处在两者之间,发射药室设有液体发射药喷射器和点火装置。将身管后端加厚,以容纳发射药室和引导保持装置25的外部导向槽。保持装置沿着导向槽轴向运动,同时也径向运动。每个炮弹包括弹丸和尾部的环形密封装置。环形密封装置的内表面和弹丸尾部的外表面按互补的锥面制造,以便环形密封装置相对于弹丸向前运动导致其向外膨胀。当炮弹处在闩室内时,这个膨胀将导致炮弹与身管炮膛密封接合。这个密封由通常在44处的锁定装置保持,锁定装置使保持装置对着环形密封装置的后端向前推动其拨爪26,导致环形密封装置轴向运动,实现与闩室壁有效密封。身管室内的炮弹尾部与闩室内的炮弹头部紧靠,限制其向身管炮膛前进。身管室前部向内伸出的膛线阳线将身管室内的炮弹限制到位。

图9 大口径武器装弹Fig.9 The loading of large caliber weapon

当发射时,将炮弹纵列贮存在弹仓和装弹装置之内,然后用发射药喷射器将液体发射药注入发射药室,用点火装置点燃发射药,发射药气体膨胀,将炮弹发射出去。前面的炮弹发射后,弹柱被推动,下一个炮弹被推入身管室,后面的炮弹进入闩室。在这个装弹过程中,将闩室内弹丸向前推动,这是相对于环形密封装置的轴向运动,使环形密封装置脱离与闩室的密封接合。由于身管尾部开口一直被闩室内的炮弹封闭,在每次发射后燃烧气体等物质不会向后排放到操作者位置[9]。

3 金属风暴武器改装技术

按照武器装备研制生产的有关规定,新的弹药型号要具有商业销售与使用资格,通常需要研制方付出相当多的时间和努力。重新设计弹药型号很可能会旷日持久且代价高昂。因此,改装现有的弹药型号,在成本上是合算的。下面简要论述2种有关金属风暴武器系统改装的专利技术。

3.1 普通榴弹改装技术

为了将现有的普通榴弹弹丸改装成为金属风暴武器,金属风暴有限公司采用给榴弹弹丸加装尾部组件的方法,使其能轴向叠装在普通身管内,然后加装外部药室,提供外部点火装置。

图10 装有弹丸叠柱的身管组件Fig.10 A barrel assembly containing an axial stack of projectiles

如图10所示,多个弹丸20'a,20'b,20'c以头尾相连关系叠装在身管41内。在身管壁上设置各排气口42,在身管壁外设置外部药室44以容纳发射药装药43。药室通过相连的排气口连接到身管膛,尾翼与各排气口对准,并在相邻弹丸之间提供空间29,在点火后,发射药气体膨胀进入这个空间。图中每个弹丸的膨胀空间只显示1个排气口,如果需要,则可以采用多个排气口。虽然图中发射药药室按身管横向布置,但每个药室可以是环形的,或这个环形药室可以包括许多子药室,每个子药室各有1个点火器和相连的排气口。尾部组件上的多个孔便于发射药燃烧产物喷流到膨胀空间内。理论上,这个膨胀空间的范围由身管壁和各弹丸上设置的密封带确定。各发射药装药由点火器点燃,点火器采用电触发底火45。各底火与外部药室相连,响应点火控制器46的点火信号,该信号通过信号线47提供。燃烧产物从外部药室进入身管内的膨胀空间,从身管发射弹丸[10]。

3.2 可叠装弹丸改装技术

通常,金属风暴武器可叠装弹丸包括弹头和与弹头联接的推进部件。推进部件包括发射药燃烧室、底火及其他组件。推进部件一般采用尾翼形式,以容纳形状相同的弹丸头部。推进部件通常用压接法或螺纹法直接联接到弹头上。然而,如果推进部件由不同材料制成,或者不同的制造方生产的弹头和推进部件外形不同,则使用压接法或螺纹法就不合适。为了不重新设计弹头或推进部件,使用适配器与弹头和推进部件联接,不仅可以使弹头与不同材料制成的推进部件联接,而且可以使不同外形的弹头与推进部件联接。

图11显示可叠装弹丸,弹丸包括弹头20、适配器30和推进部件40。各部件的外形通常为圆筒形。弹头具有头部22和底部24。适配器包括顶面32、侧面33和底面34。顶面专为容纳弹头的底部而设计。顶面用粘合剂与底部联接,顶面提供更多的表面积,把弹头粘附到适配器上。适配器通常为整体结构。适配器也可以通过螺纹法或压入配合与弹头和推进部件联接。推进部件由弹尾41和筒壁43组成,筒壁从弹尾延伸,以形成容器42。容器专为容纳适配器和弹头的底部而设计。尤其是适配器的侧面专为装入容器而设计。弹尾装有高压药室,底火和发射药54设置在弹尾的中心。弹尾的表面专为容纳另一个弹头的头部而设计,以便与其他弹丸叠装。

图11 装配前的弹丸Fig.11 A stackable projectile prior to assembly

如图12所示,推进部件也包括点火机构,点火机构包括环形感应器51和电子级53。电子级由管脚55连接到感应器上,并由管脚56连接到底火上。感应器和电子级组成点火信号探测器,探测来自外部点火系统的电磁信号,而管脚构成探测器和底火之间的电接触接口。电子级通常是印刷电路板,处在衬底57和盖层58之间。衬底和盖层通常是由塑料材料制成的圆板,支撑和保护电子级不受机械压力,并保持管脚就位。感应器接收的信号由管脚传送到电子级,如果适合这个弹丸,则由管脚点燃底火,引燃发射药,发射弹丸。如果传送到电子级的信号不适合这个弹丸,则底火不点火[11]。

图12 适配器和推进部件Fig.12 A adaptor and a propulsion unit

4 结语

目前,金属风暴武器技术的研发已经在多个方面、多个层次有了一些实质性进展,金属风暴武器技术的成熟度也有了很大提高。金属风暴有限公司与世界各国政府部门和工业部门合作,利用金属风暴武器技术,已经研制出一系列金属风暴武器系统,例如“赤背蜘蛛”型40 mm金属风暴武器系统、“火力风暴”型40 mm遥控金属风暴武器系统和舰载型40 mm金属风暴武器系统。

[1]James Michael O'Dwyer.Firearms [P].US Patent:6343553,2002 -02 -05.

[2]Ramon John Bambach.Projectile sealing arrangement[P].US Patent:2005/0268807,2005 -12 -08.

[3]James Michael O'Dwyer.Multiple propellant initiation[P].WIPO Patent:03/006917,2003 -23 -01.

[4]James Michael O'Dwyer;SEAN Patrick O'Dwyer.Projectiles with sealed propellant[P].US Patent:2008/0022879,2008-01-31.

[5]James Michael O'Dwyer;SEAN Patrick O'Dwyer.Combined electrical mechanical firing systems[P].US Patent:2007/0084102,2007 -04 -19.

[6]James Michael O'Dwyer.Firearms [P]. US Patent:6431076,2002 -08 -13.

[7]Sean Patrick O'Dwyer.Ignition arrangementforstacked projectiles[P].US Patent:2005/0246934,2005 -11 -10.

[8]Joseph FrancisKevin Cronin,Sean Patrick O'Dwyer,ROGER H T.Projectile for a stacked projectile weapon[P].WIPO Patent:2007/082334,2007 -07 -26.

[9]James Michael O'Dwyer.Cannon for axially fed rounds with breeched round sealing breech chamber[P].US Patent:6223642,2001 -05 -01.

[10]James Michael O'Dwyer, SEAN Patrick O'Dwyer.Modification of a projectile for stacking in a barrel[P].US Patent:2007/0056460,2007 -03 -15.

[11]Rene Rosales,Ben Bishop.Adaptor for stackable projectile[P].WIPO Patent:2008/070923,2008 -06 -19.

Development survey of Metal Storm weapon technology

LI Shu-fu,CHANG Wei-wei,YIN Li

(The 713 Research Institute of CSIC,Zhengzhou 450015,China)

Metal Storm weapon technology is a new firing technology utilising the electronically fired stacked ammunition system with characteristics of high rate,high volume of firepower,ultimate ratio of firepower to mass and the like.This paper summarizes the principle,developments of every aspect and modifications of Metal Storm weapon technology,which includes a variety of patent technologies such as propellant sealing,multiple propellants,firing and minimising misfiring,field loading,firing of large caliber weapon as well as modification of tube launched grenade and stackable projectile.Utilising above technologies,problems such as effective sealing or low-cost sealing of propellant,increasing or varying muzzle velocity of projectile,reliable firing or low-cost firing,field reloading,firing of large caliber weapon,and low-cost modifications would respectively settled.

Metal Storm weapon;propellant sealing;multiple propellants;firing;field loading;large caliber weapon;modification

E926.1

A

1672-7649(2012)03-0003-06

10.3404/j.issn.1672-7649.2012.03.001

2011-08-15;

2011-09-15

李书甫(1969-),男,工程师,从事海军武器装备情报研究工作。