高职教育人才培养目标定位论析*

2012-07-10饶水林

饶水林

(鄂东职业技术学院,湖北 黄冈 438000)

高职教育人才培养目标定位已讨论多年,但在实际运作中,依然存在着某些问题,有再讨论的必要。

一、高职教育人才培养目标定位在运作中的问题

进入21世纪,我国高等职业教育迅速发展,特别是最近几年,在国家一系列发展高职教育政策和改革措施的有力促进下,高职教育实现了跨跃式发展。据教育部《2009年全国教育事业发展统计公报》披露,国内独立设置的高等职业院校已由1999年的几百所增加到1000多所,规模从1999年招生人数40多万人,在校生人数80多万人猛增到招生人数300多万,在校生总数900多万人,已成高等教育的半壁江山。高职院校在完善高等教育结构体系、促进高等教育的大众化、满足人民群众接受高等教育愿望、培养高技能人才、服务地方经济方面起到了重要作用。但毋容讳言,在规模效应的光环之下,我国高职教育至今还存在着很多问题,其中最令人担忧的问题是,在很多高职院校,人才培养目标的定位还存在偏差。

(一)拔高培养目标,力图把学生培养成学科人才

一些从专科学校转过来的高职院校,以前就是学科教育,它重理论、轻实践。转成高职之后,穿新鞋走老路,仍按老套路办学;一些从中职升格上来的高职院校,为了迅速与高校“接轨”,纷纷仿效普通高校的学科教育;还有一些本科院校,看着高职这块急剧膨大的蛋糕,眼热手痒,急忙挂牌办高职,校园还是那个校园,教师还是那些教师,课程还是那些课程,教法还是那些教法,高职层次的学生,就这样被当做学科人才来培养。

另外,为满足高职学生及家长“专升本”的意愿,教育主管部门出台了“架设立交桥”的政策。但是,作为“立交桥”的“专升本”,并非高等教育大众化的最佳选择,难度也大。有的高职院校为了让学生能够顺利进入本科,不得不削弱职业技术课程,让学生做“升学”准备,高职“专升本”意味着从职业技术教育演变为学科性普通高等教育。

(二)压低培养目标,只图把学生培养成简单操作工

一些高职院校为迎合职场需求,迎合学生厌学心理,满足家长急于求成的心理,砍掉培养高素质人才的人文素质课,缩减必要的专业理论课,只上一些简单操作指导课,然后就把学生送到工厂“带薪顶岗实习”,把高职办成了中职、技校甚至培训班,根本没有按高职规格培养高素质技能型人才。

以上两种现象在一定范围内存在,虽表现不同,但产生原因相同:忽视高职生学习能力的培养,未弄清高职生的劣势与优势,凭主观办学。二者都具有极大危害:拔高培养目标,把高职生当学科型人才来培养,既不符合国家的需求,又不符合学生实际,其结果是学生难学、老师难教、社会难用,误了学生、误了老师、误了社会;压低培养目标,把高职学生培养成简单操作工,没有激发学生的潜能,没有让教育参与者的付出获得应有回报,既误国误人,也给高职教育抹了黑,严重影响高职教育的持续发展。

二、高职生的学习劣势与优势

充分把握高职生特点是办好高职教育的前提。

(一)高职生的劣势:学科基础较差,不适合学科教育

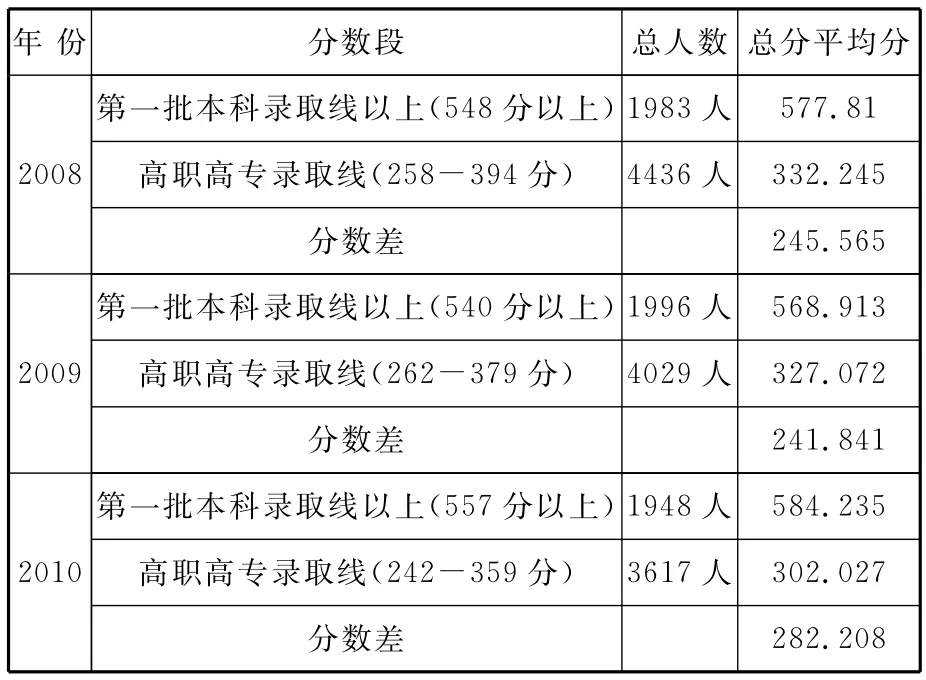

我们搜集了湖北省某地级市2008年至2010年的全部考生成绩资料,选取每年本科录取线以上的学生成绩和高职高专录取段的理科学生成绩,制成对照表如表1所示。

表1 本科录取线以上的学生成绩和高职高专录取段的理科学生成绩对照表(2008-2010)

从表1可以看出,高职生的平均分在2008、2009年比一本学生低240分以上,2010年要低280多分,差不多只有本科生一半的分数,差距很大。高考题的主要内容是学科性知识,除特殊情况外,考分低可以说明学生在学科知识学习方面有欠缺、有差距,或是效果差,或是基础差,或是兴趣差,但无论差在哪,都说明高职生不适合学科性知识的学习。若不考虑高职生这方面的劣势,主观拔高培养目标,想把高职生培养成学科型人才,这种做法脱离实际,难以实现。高不可攀的目标让高职生望而却步,失去学习信心与学习热情,效果如何就可想而知了。

正因为如此,教育部于2006年11月在《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》中明确指出高职培养总目标:“高等职业教育作为高等教育发展中的一个类型,肩负着培养面向生产、建设、管理和服务第一线需要的高技能人才的使命。”强调高职教育培养的是“高素质、技能型”人才。

(二)高职生的优势

1.实践意识和职业能力强。多元智力理论认为[1],学生在某一领域内有超常表现,并不意味着在其他领域内也会有超常的表现,反之同理。高职生虽然在学科学习方面有所不足,但通过问卷调查和实训实践,我们发现高职生的实践意识强、职业能力强。

上海商业职业技术学院的《高职学生职业能力评价的研究与实践》课题组连续三年调查、实践,累计调查了19个班级的605个学生,其中,2002年7个班级235个学生,2003年7个班级206个学生。结果显示:76%学生表示最需要教给的是专业技能而不是理论知识;95%学生对“制作调查表”、“现场调查”、“问卷统计”这些活动表示喜爱;96%学生认为,以企业产品为背景组织教学、布置实训作业的实践教学对理论的理解、技能的掌握是有帮助的;99%学生认为,实践教学以大学生创业项目为背景组织教学、布置实训作业,对理论的理解、技能的掌握是有帮助的;98%学生对开放参与式的评分方式的态度是喜欢;95%学生认为小组合作形式的教学是必要的;99%学生对实践教学形式总体评价满意。

综合以上资料可见,有96%的高职生对实践教学方式表示满意和认可,实践意识很强。同时,该校营销专业的实习实训分析结果,也证明高职学生具有自理和自律、学习和发展、交流和合作、收集和处理信息、管理和完成任务、耐劳和耐挫、应急和应变、批判和创新等多项通用职业能力。

如今,很多本科高校学生的理论知识基础扎实但实践能力差,不能适应企业和社会的实际需要,这已经是不争的事实,市场需求与人才培养的错位正是近几年高校毕业生就业难的重要原因。而大批高职院校采取“工学结合、校企合作、顶岗实习”的模式成功培养出众多学有所长的专业人才,并成功走上工作岗位,这正说明高职生具有特殊学习能力优势。

2.创新能力强。与本科大学生相比,高职学生高考分数低,除特殊情况外,很多是出于对灌输理论教学方法的不满,出于对学校现行死板强硬的学生管理制度的对抗,并非没有学习能力,他们抗拒传统教育思维的影响,不迷信权威知识和权威观念,具有创新性学习能力,而这却是最可贵的能力,社会的稳定靠的是传统的惯性思维,而人类的进步靠的却是创新思维。从可知的资料来看:高职学生发明创造成果的数量和质量都比本科学生多,相关喜报屡见报端:浙江工商职院应用电子系的胡绍武等5位同学全程参与设计、开发和生产的BKD9-400型真空亏电开关的研发,将填补国内500安培真空亏电开关的空白,引来了上海一家企业的青睐和投资;镇江高职学生发明了“牛皮癣”清理机;湖北交通职业技术学院3名学生发明了一种“环保便携式菜篮”;武汉工程职业技术学院5名大二学生发明了“步进式爬楼梯轮椅车”;深圳职院学生林日凯利用牵引电磁铁控制出货的低成本自动售货机,制作的“基于电力线载波的深水电机监控器”获得美国国家半导体温度传感器设计大赛优秀奖……这些事实表明,高职生的综合运用知识、动手能力及创新潜能是存在的。

三、解决当前问题的着力点

(一)端正办学思想

高职院校必须进一步明确办学方向,准确定位高职教育职能,强化高职功能建设。各高职院校应在认真调查研究的基础上,掌握本校学生的具体情况和社会需求,确立切合本校实际的人才培养目标,放弃学科教育模式和低级技能培训模式,努力培养一线的高等应用型人才,办出人民满意的高职院校。

(二)培养职业能力

1.打造以职业能力培养为中心的精品课程。深入调查分析职业特性与需求,以培养学生的核心职业能力为导向,挑选必须够用的教学内容,建设“工作过程导向”课程体系,消除“学科化”课程体系影响。

2.改革教学方法。摈弃人性化不足的填鸭式教学方法,采用“任务驱动法”等科学化、实用化、趣味化的教学方法,使学习活动回归本源。让学生作主体、教师为主导,以技能训练为主线,使学生角色由从属变为主体,学习也由被动变为主动,充分发挥其主观能动性。

3.强化实习实训。动手能力是高职生的中心能力,技能知识只有通过实践环节,才能转化为能力,只有通过反复实践知识与能力才能得到巩固。因此,实践环节是高职院校的第一要务,必须常抓、狠抓。要充分利用校内设备,建成一体化教室,模拟、实践、上机,环环相套;学中做,做中学,反复巩固。更重要的是实行校企合作,通过顶岗实习,让学生感受职业氛围,了解职业需要,发现自己的不足,自觉进行有针对性的学习,迅速提高职业技能。

(三)发掘创新潜力

教育家陶行知说过,处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。高职生的创新潜能是很可观的,积极采取适当的方式方法,加强创新教育的实践,高职生的创新能力完全有可能大幅度提高。苏州工业职业技术学院等学校坚持创新教育,积极开展创新实践,通过长期实践与探索,取得了很好的成效,为高职院校做出了典范,其做法基本如下:

1.强化创新意识。高职生的创新意识是客观存在的,但更多的是潜在的,需要唤醒,需要强化。学校要大张旗鼓地宣传校外创新典型,表彰校内创新典型,通过长期不懈的宣传引导,激起学生对创新的荣誉感和冲动感,使学生的创新意识得到唤醒和强化。

2.进行创新指导。心动是行动的先导,但光有创新冲动是不够的,俗话说,冲动是魔鬼。学生的创新冲动若没有得到引导,就会迷失方向,不仅出不了成果,且容易挫伤积极性或步入误区,得不偿失。因此,当学生的创新意识得到强化后,就应该及时正确地加以引导。要引导学生了解市场,量力而行,用正确的态度和方法创造有益社会的新作品。

3.搭建创新平台。一花独放不是春,满园春色才是景。作为学校,要让所有学生都有成功的机会。要长期地普遍地调动学生的创新积极性,就要投入人力、物力、财力,搭建创新平台。建立创新指导管理机构,开辟创新基地,支持学生申报或参加校内外创新项目,配给研究资金,举办创新大赛,出台创新奖励办法。只有这样,高职生的创新潜能才能被激发,高职院校的特色才能凸显。

有幸的是,教育部日前已发出通知,明确规定高职不得与本科高校合并,高职管理从高教司划出,重归职教司管理。这不是简单的工作调整,而是教育思想的重大转变。这说明国家对高职存在的问题及其危害性已有清楚的认识,也表明国家纠正高职办学方向的决心。高职院校要把它视为一个契机,清醒头脑,调整方略,安心办好高职,着力培养高素质技能型人才,让学生满意,让社会满意,让国家放心。

[1]张家勇.多元智力理论对我国高教发展的启示[J].江苏高教,2003,(3):114-116.