“三朵云”战略下,思特奇如何扎根电信业?

2012-07-10张鹏

本刊记者 | 张鹏

“云计算的发展是一个艰苦的过程,不能急于求成,更不能左右摇摆。对于思特奇而言,云计算将是我们的未来。”

电信运营商对于云计算的认知程度在不断提升,虚拟机、资源池已经陆续出现在各省运营商的机房内,下一步的云化进程将是由“硬”及“软”,从软件层面实现云计算,而思特奇对此充满信心。

早在2009年,思特奇就看到了云计算在电信业的广阔前景,结合自身优势发布了“三朵云”战略,分别从运营商、软件开发商和外部企业/个人用户三个角度,提供对内和对外的云服务。正如思特奇CEO吴飞舟所言:“云计算的发展是一个艰苦的过程,不能急于求成,更不能左右摇摆。对于思特奇而言,云计算将是我们的未来。”

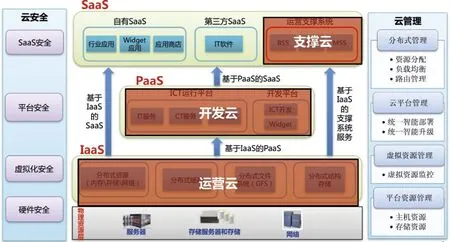

思特奇“三朵云”分布图

IT支撑云是重头戏

根据云计算的结构分层,思特奇的“三朵云”战略已经涵盖了IaaS、PaaS和SaaS三个层面,能够帮助运营商完成从管理、运营到应用的全部过程;但从运营商角度,凭借计费、经分系统起家的思特奇在业务支撑领域似乎有着更深的理解,不出意料地,思特奇的IT支撑云在运营商间推广得更为顺利。

思特奇公司方案总监薛超告诉记者,在他们公司所负责的五省市场中,目前已经有山西、安徽、四川三个省移动公司实现了或正在进行支撑系统的云化改造,同时黑龙江移动的云化改造也在规划当中。

经过项目实施,思特奇不断积累了经验,也逐渐梳理出一套成熟的云化思路,他们将运营商后台各业务支撑子系统归结为三类,分别为交易密集型、运算密集型和数据密集型。

三种类型对症下药

“在业务支撑系统中,CRM系统属于交易密集型,计费系统属于运算密集型,而经分则属于数据密集型。这些子系统因其属性不同,其各自的云化手段也各不相同。”

薛超进一步解释说,比如交易密集型,运营商前台成千上万的业务终端同时向后台服务器发出请求,系统瞬间就要承受比平常高出数百倍的数据负载,CRM中的电子渠道系统就是其中的典型应用。不过,这种频繁的、大运动量的交易请求的时间比较固定,一般反应在月底或月初,通常用于终端用户出账、套餐变更等用途。

“针对这种情况,思特奇公司多采用接入服务器的云化改造,通过动态负载均衡器将大规模的并发交易请求均匀分配到资源池中,同时在月初/月底这种关键节点,增加资源池中虚拟机的数量,待交易请求结束后再将资源挪于它用,目前我们在山西移动针对电子渠道系统的云化改造已经实施完毕。”

而对于处在业务支撑系统核心地位的计费系统,其云化进程因其系统复杂性则显得更加漫长一些。

计费系统云化从云存储入手

众所周知,目前移动用户对于账单查询的需求愈加强烈,运营商往往需要保存用户6个月乃至更长时间的话费详单,这对计费系统的存储而言不失为一种挑战;同时,对于运营商后台计费流程而言,也涉及到分布式调度平台、分布式数据库、数据流处理、账务出账以及与CRM交互等诸多环节,想要在计费系统各环节都实现云化,现阶段恐怕还无法实现。

“云化计费系统区别于传统计费的核心在于,数据流处理能力的改变,采用分布式调度以后,其无论在运行速度、稳定性,还是容灾备份方面都将明显优于传统的计费系统。”薛超告诉记者。

然而,现阶段运营商普遍都是在计费系统的存储环节率先实现云化,“一来考虑到实施比较简单,二则可以大幅降低运营成本和存储压力。”而后续有关计费系统的核心—基于数据流处理的计算应用云化,恐怕还需要一个过程,“其时间的快慢则取决于运营商业务压力的增长和云计算实施的决心”。薛超如是说。

思特奇云实施“四部曲”

在敲定了改造方案后,业务支撑云便进入了实施阶段,思特奇为运营商准备了四个阶段。

前期储备就是第一步,这是整个云化项目的关键一环,通过对云化分布式架构的开发、运维人员的技术培训以及整个后台体系的升级,为接下来的业务支撑云积淀重要的“软实力”。

其次是实施云计算,从基础设施的“资源池化”到应用的“云化”尝试,选择新业务需求作为云计算试点项目突破口,同时基于试点积累实现云计算架构整体规划与落地,包括云计算、云管理、云安全等。

再次是业务迁移,这其中存在两类优先,纯IT系统优先和具有云计算特点的错峰平谷业务优先,在起步阶段核心业务应维持在原有的稳定平台,将新业务投入云计算平台,后续再将核心业务分布式迁移。

最后是创新创收,基于私有云新运营管理模式创新,如哑终端模式的桌面与应用虚拟化IT管理、瘦客户端虚拟呼叫中心坐席管理;基于公共云的新业务创收,如基于海量运算的移动互联网手机搜索、3G流媒体智能应用、物联网、计算能力出租、SaaS等。

IT成本压缩了60%

这种涉及软件层面的云化改造所带来的低成本效益自不用说,薛超告诉记者,来自山西移动电子渠道云化项目的成本分析数据显示,实施前电子渠道系统主要由4台小型机承载,总价达1000多万元人民币(下同);而云化改造后,其底层基础设施换成了不足200台的PC服务器(总价在300-400万),不仅IT成本大幅降低,同时这些PC服务器还可在业务闲暇时被调去别处使用。

据了解,运营商目前在实施底层IT设施改造时,通常会采取“大变小”和“小变大”两种做法。“大变小”即将一台物理小型机分割成数十台虚拟机,分配于不同业务支撑系统使用;“小变大”则是将一群物理的PC服务器(刀片服务器)通过虚拟化技术统一供给某一个支撑系统使用。

“小变大”VS“大变小”

从云计算自身的技术架构角度讲,“小变大”显然更符合其虚拟化、分布式和低成本的属性,但在运营商现阶段的实际云化改造中,考虑到既有IT资产使用和性能指标等因素,“小变大”的改造措施并非完全适用。

“比如对于计费系统的云化改造,思特奇一般会建议采用‘大变小’的方案,毕竟计费系统属于运算密集型,对于服务器的性能和容量等各方面指标都有较高要求,现阶段使用小型机还比较稳妥;而类似电子渠道系统就可以大胆采用‘小变大’方案,即便出现断电或个别服务器故障,系统也会将运行任务自动调配给其他PC服务器,不会影响整个系统的正常运行。”薛超进一步表示。

运营商云化程度各不同

在这个“大行云道”的时代里,所有企业在迈向信息化进程中都会不由自主地向云靠拢,而运营商作为云计算时代网络环节的重要支撑者,其云化进度也相对靠前。不过,三家运营商因各自战略不同,对云的接受程度也不相同。

移动的业务压力大、热衷创新,云化道路走得比较靠前;联通谋划大集中战略,眼下忙于搭建硬件平台和集中化改造,云化是下一步的工作并且提出了基于开放的厚PaaS为核心的云计算架构;电信方面偏重于在IaaS层面进行云计算的实施和落地,并逐渐实现CRM、计费系统核心能力的云化支撑。

基于此,移动各省公司自然成为了众厂商集体看好的市场。包括IBM、HP、微软、爱立信等国际传统厂商,以及思特奇、华为、亚信联创及中兴为代表的国内新秀们都纷纷打出了转型云计算的大旗,各类云方案、云理念纷至沓来。

短短2年间,在云计算这块新兴市场上,似乎已经积累了足够多的技术架构和产品方案,竞争也进入到了白热化阶段。

思特奇云计算系列平台产品

声音

“对于计费系统的云化改造,思特奇一般会建议采用‘大变小’的方案,毕竟计费系统属于运算密集型,对于服务器的性能和容量等各方面指标都有较高要求,现阶段使用小型机还比较稳妥;而类似电子渠道系统就可以大胆采用‘小变大’方案,即便出现断电或个别服务器故障,系统也会将运行任务自动调配给其他PC服务器,不会影响整个系统的正常运行。”

——思特奇公司方案总监 薛超

“由硬及软“的云实践不容易

时至今日,恐怕没有人会质疑云计算对IT系统的改革成效。无论企业客户、运营商还是IT提供商都在谋划着关于云计算的企业未来,而各地政府也将云计算提上了战略发展的高度,正当各路媒体将云计算的成功案例、地方试点宣传得火热时,我们是否需要静下心来,冷静地观察云计算正在面临的问题和可能影响其未来发展的隐患。

在与多地运营商人士沟通后,记者发现,尽管运营商的集团层面高度推崇云计算战略,规划部门也将云化改造提上日程,但各地方运营商人士还是对云有着诸多顾虑,而很多地方运营商的云化项目在实际落地时也多是“雷声大、雨点小”,距离IT系统的彻底云化还有很大距离。

现阶段,各地运营商的云化项目虽然普遍,但大多是基于硬件层面,比如将小型机换成“刀片”群,IDC内部小规模组建“资源池”等等,而涉及软件层面的云化改造并不深入,由此,云计算的威力也仅限于“降低成本、增强稳定性”,而其更加核心的“分布式优化、随需随取、流程加速”等特质,因软件层的“缺席”而无法施展。

一些运营商的业务支撑人员告诉记者,无论云被外界如何包装噱头,最终落地电信业多是在后台的业务支撑系统,而业务支撑系统作为运营商后台的生产系统,其作用主要是能够对前台业务营销部门进行支撑,它自身并不能产生任何的经济效益,业务部门看不到云计算的直接效益,对其需求也就大大减弱,云的作用也就大打折扣。

不仅如此,部分运营商后台的支撑部门对于云也是“小步潜行”,抱着“能少动就少动,能少改就少改”的心态,云化立项仅仅是拿出业务支撑系统中的“一小块”做试点,而这种仅限于“边角料”的改造对于整个后台IT系统的影响并不大,更加不利于未来支撑系统整体云化的长远规划。

笔者在此还是希望,运营商内部能够加深对云计算的理解,将目光投远再审视当下的工作,毕竟“头痛医头、脚痛医脚”的做法并非长久之计,运营商的云化道路还是需要多一份坚决和勇气!

(张鹏)