长江三峡景区客容量最优规模优化与调控实证研究

2012-06-23班倩倩朱合娟

牟 红,班倩倩,朱合娟

(重庆理工大学工商管理学院,重庆 400050)

长江三峡是国内大型复合型景区,跨区域大,景区种类繁多,根据国家六部委制定的三峡旅游规划,长江三峡包括“两极、三轴、三区、四带”旅游空间骨架,重庆、宜昌为发展两端,三峡、“湘鄂陕”、“川渝黔”为三条发展轴的旅游区域范围,近些年游客的数量处于爆棚增长阶段。苏欣[1]提出任何一个环境都存在一个承载力的极限,这个极限并不是指可开采资源的极限,而是环境受到影响的极限,解决环境容量的关键应放在控制环境影响方面,而非控制游客数量方面,应该淡化对数量的管理,有准确的监测指标数据,才能避免规划过程的偶然性和假定性。

旅游是一种需求,当游客的需求不能得到满足,不能体验到旅游地的原真性的时候,更应该考虑的不是要减少游客进入旅游景区来保持本真,而是应该增加同类型的景区开发来分流游客,既保持环境的原真性,又能满足游客体验性。

一、理论引入

(一)生态客容量

环境对人类活动的支持能力有一个限度,人类活动如果过大地超越这一限度,就会引起各种环境问题,环境容量(Carrying Capacity)就是作为人类社会经济活动环境协调程度的判断依据之一而产生的。生态客容量是基于旅游环境系统,为解决旅游区开发与保护的矛盾而提出的,实质是指在可接受的环境质量和游客体验下降的情况下,一个旅游地所能容纳的最多的游客数量。这个能容纳游客数量的极限值就是景区的最优规模。

(二)可接受改变的极限值(LAC)理论

LAC(Limits of Acceptable Change)理论是美国资源保护专家提出的,最初规划体系灵感来自于美国学者Firssell的野外泛舟区域(Boundary Waters Canoe Area)营地研究。20世纪70年代,LAC作为一种规划体系最初用于美国wild lands的管理,随后这一理论应用于美国、加拿大、澳大利亚等许多国家的国家公园和保护区规划和管理之中,在解决资源保护和旅游发展之间的矛盾方面取得了很好的效果[2,3]。

最初的LAC规划系统(Limits of Acceptable Change Planning System)的基本思想[4]主要是制定特定的目标来管理游憩地点,控制活动使用水平,以便限制其对社会和自然环境的冲击,这一实践过程使大量的研究和问题分析的最终结果趋向于管理系统的改善。LAC概念把重点放在积极规划新的景区和管理已有的不当的和过度的使用上,来避免治疗的需要或事后的管理行为[5]。

我国生态旅游理论研究和开发过程中,充满了资源保护与利用的矛盾和问题[6],同样也是我国资源开发管理的主要矛盾,LAC理论及其衍生的技术方法为解决这一问题提供了新的思路。目前,我国LAC理论的研究还处于初级阶段,在研究的手法、目的以及成果的应用方面都还有很大的发展空间。本研究主要由LAC理论引入,得出与生态客容量与旅游原真性相关的各个因子,进行模型的建立,得出结论,进行分析。

二、模型建立

(一)生态客容量与最优规模

刘益[7]总结了国外和国内旅游环境容量研究的成果和特点,指出景区面积与景区生态客容量存在固定的函数关系;除此之外,由于在不同时期的环境状态不同,所能容纳的生态客容量也不同。由于三峡是一个复合型的大型景区,包括山岭、峡谷、平湖、人工打造等一系列的景区,不同类型的景区对生态的要求也不一样。对于一些已经被游客广泛进入的区域,生态要求就没有纵深地带要求的高,于是生态客容量在生态敏感区就比较低,在被广泛被游客进入的地区就比较高。基于此,可以提炼出与景区生态客容量R有关的四个因子:景区可游览面积S,景区环境所处的时期T,不同类型K,不同的生态要求D。

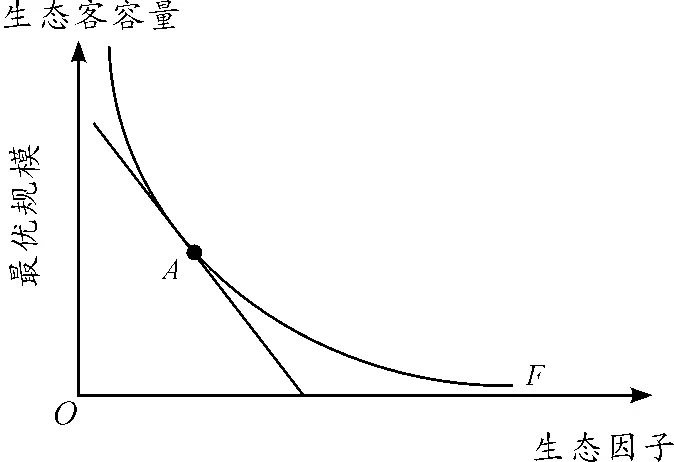

设以上因子与景区生态客容量存在的函数关系为F,则有 R=F(S,T,K,D),如图1 所示。

图1 景区生态客容量最优规模模型

图1中的A点表示生态客容量的最优规模,即各个因子对引起生态客容量增加的程度是越来越小的,当生态因子作用于客容量的效果时,生态因子投入增加,反而引起了生态客容量增加程度减小,这个临界点所表示的生态客容量就是要找寻的景区客容量的最优规模。

(二)环境原真性

如果允许一个地区开展旅游活动,那么资源状况下降就是不可以避免的,为了保持三峡景区环境的原真性,本研究提出了影响原真性程度的模型,即环境原真性=f(r,t,e),其中r是景区的生态客容量,生态客容量越大,环境的原真性越低,t是时间,时间增加可以带来原真性的增加,但是并不是始终按照一个固定的速度增加,时间增加使环境原真性的增加的程度应该是越来越小的,当时间增加使原真性增加减少的时候,临界点便出现了,这就是时间确定的原真性程度最优保持点。

此外,环境的原真性还与环境e有关,营造一个真实的环境,便可以缩短到达一定原真性程度所需要的时间,同样,环境越真实,就可以增加生态客容量。这就说明,在三峡景区开发的过程中,为了保持景区生态的原真性,可以从三个方面入手,营造较高的真实环境,降低平均生态客容量,增加景区环境在历史空间的时间。基于此,本研究提出了三峡景区客容量最优规模改进与调控的共生对策。

三、共生对策

综上研究,可知长江三峡各个景区均存在超负荷的运载,这就需要我们从生态竞争的角度提出大型景区的发展对策,尤其是针对长江三峡这种跨区域,需要打破各自为政局面的大型复合型景区。针对上述问题,提出几点对策。

(一)观念引导

关键是要引导游客对高级别旅游产品的需求,景区及旅游产品的开发从级别上可以进行划分,“真品—高仿—低仿—赝品”,“真品”是指那些生态敏感脆弱而又保持着环境原本的基地,沉淀着历史人文底蕴的纵深地带,“高仿”是指低一个级别的,不是生态敏感区,但是还未被人类踏足的地带,低仿就是那些已经被开发,又能被普通游客消费得起的大众景区,赝品就是那些表面上宣传得很到位,但是由于价格比较低廉而吸引游客,却不能带给游客以满足的区域。

长江三峡的景区类型多,层次级别复杂,各个级别的景区星罗棋布,观念引导是要引导游客追求原真性的东西,淘汰“赝品”类景区。“零团费”是一种恶性竞争的开发运营方式,是不可取的,长此以往,只会减小游客游三峡的积极性,给长江三峡旅游带来伤害。我们要做的就是引导游客追求高质量的长江三峡游,追求其原真性的内涵,不会随波逐流地扎堆,也不会盲目地追求低价位的团费。

(二)开发调控

1)游客分流

张仁军[8]基于计算机仿真的景区游客容量研究中采用人工智能、地理信息系统技术构建的游客空间行为模拟系统(TSBS),可对景区的游客时空分布进行模拟与预测,应用于景区规划与管理的虚拟试验,实时监控景区客流量。通过监控和预测,可以准确得到景区客流量的数据,便于共生运营监管委员会实施监管、调峰和分流。并通过这些数据分析游客的旅游偏好,设计出不同的旅游线路,供游客选择。

以三峡景区为例,尤其是节假日个别景点人满为患的时候,景区管理部门应该主动地引导游客去周边的景点景区,这样一定程度上分流,保障景区生态环境不被破坏,也保证游客能够有愉快的旅游体验,从而保障景区可持续发展。

2)景区开发

2011年五一3天小长假时间,单日接待量超过5 000人的景区就高达6个,其中,三峡大坝旅游区接待游客1.2万人次,三峡人家风景区接待0.85万人次,西陵峡口风景区接待0.51万人次(资料来源:宜昌市假日办公室)。白帝城每天客流量比去年同期增长40% ~60%,增至5 136人次/天(资料来源:人民网)。

本研究根据刘益[7]总结的旅游环境容量传统的量测公式,选取了长江三峡沿线的三个5A级景区作为研究对象,对这些景区的旅游容量进行了测算,结果如下:

表1 长江三峡代表景区的旅游容量测算结果

通过对比数据可得出,以上长江三峡各景区处于超负荷的运载中,其接待游客数量,远远地超过了其生态能承载的数量,这种情况在“五一”“十一”等假期中显得更为严重。

对于一些经常性爆满,节假日尤甚的景区,应该再进行同类景区的开发,以保证日益增长的游客的需求。并且在开发的过程中严格遵守当地的生态要求,尽量在保证游客最优规模的前提下,要做的不是限制游客的进入,而是进行同类景区数量的增加,以满足日益增长的游客数量的需求和保持景区原真性的目的。

(三)管理促进

进一步提升景区的专业化管理,转变景区观光性质,着力开发景区配套设施,从一定程度上调节游客人数。调节客流量的时候,也可以将游客分流,设计旅游线路,对单一景点设置游览时间限制,从而合理化游客的停留时间、游览时间等。

对于一个景区来说,总有一个时间点或是时间段游客人数是最多的,因为游客本身有一个最佳旅游状态,比如在游览山地景区时,游客在8~10点这段时间的积极性是最高的,因此在这个时间段的某个时间点所得的瞬时游客数量就是景区所能容纳游客流量的单日最大值。也就是生态客容量要控制的单日游客人数,而最优规模就是根据这个数据来确定单日的游客人数,派发门票等。

景区成立相关的调控部门,在人满为患的时候及时控制客流量,以免拥堵现象的出现。借鉴宋子千[9]的峰值指标的旅游空间环境容量的改进模型,该模型提出了峰值指标这一新型概念,来保证全天景区的时点容量不超过生态客容量,为更合理规划景区游客流量提供了可行分析依据。

(四)美学提倡

调控客容量最优规模的过程中,提倡长江三峡景区与游客的直接对话。景区开发保持它原有的本色,切忌画蛇添足,整旧如新,以致弄巧成拙。对于自然资源类的景区,应该按照其原生美的测定标准,进行客容量的调控,保持其原真性。

长江三峡支流类景区,可以从保证其清洁程度和水流速度,以及水系连通和自净能力等方面来确定能进入景区的客容量是多少,山岭类景区,可以从保证山岭形态的复杂性,林象的多样性、层次性等方面控制游客容量,峡谷类景区从游船的生态占用面积和水流的清洁程度、湍急程度方面控制游客数。

四、结束语

本研究所提出的生态客容量是不同于旅游容量的一个新的概念,是基于旅游环境系统,为解决旅游区开发与保护的矛盾而提出,实质是指在可接受的环境质量和游客体验下降的情况下,一个旅游地所能容纳的最多的游客数量。是通过客容量测定解决生态竞争问题,用景区开发的生态价值判断、生态群落的建构、生态容量的测定,寻找不同阶段长江三峡景区客容量最优规模。

[1]苏欣,林锦富.可接受的改变(LAC)理论与自然资源规划管理.[J]资源与产业,2010(3)109.

[2]武艺,吴小根.试论LAC理论在国家地质公园规划管理中的应用[J].江西师范大学学报:自然科学版,2004(6):544.

[3]杨锐.从游客环境容量到LAC理论:环境容量概念的新发展[J].旅游学刊,2003(5):62.

[4]陈青扬.LAC的运用与博弈论的比较[J].山西建筑,2007(11):205.

[5]Boyd,Bulter.Managing ecotourism:an opportunity spectrum approach [J].Tourism Management,1966(8):557.

[6]林锦富,王林燕,韦龙明.浅析我国生态旅游研究开发中的问题[J].南方国土资源,2004(11):108.

[7]刘益.大型风景旅游区旅游环境容量测算方法的再探讨[J].旅游学刊,2004(6):42.

[8]张仁军.景区游客容量研究微观仿真分析实证研究[J].北京林业大学学报,2007(3):81.

[9]宋子千.峰值指标:旅游空间容量估算的一种新方法[J].北京第二外国语学报,2003(5):10.