大直径弦管KK 形相贯节点滞回性能的数值模拟

2012-06-14肖建春王宏鑫

鲁 哲 肖建春 王宏鑫

1 概述

在超大跨度管结构中存在大直径弦管相贯节点。KK节点作为空间大跨度管桁结构的节点之一,虽然现有许多课题对其进行了研究[1-3],我国《钢结构设计规范》也给出了其在轴力作用下的承载力近似计算公式[4],但在抗震性能方面的研究却比较少。

在抗震设计中要考虑节点的抗震耗能能力。一般节点的滞回性能都是通过实验方法来完成的[5]。这里通过有限元方法,结合某一实际工程对大直径弦管KK形相贯节点进行滞回性能分析。通过参数化分析,细致地考虑支管和弦管外径比、弦管径厚比、支弦管厚度比、支管与弦管夹角等参数的影响,为下一步的实验研究提供理论参考。

2 数值模拟

2.1 有限元模型

考虑节点几何参数支管和弦管外径比β、弦管径厚比γ、支弦管厚度比τ、支管与弦管夹角θ1=θ2=θ。弦管影响系数α和支管长度对分析有较大影响[1]。根据文献[1]的研究,当α=8时,节点末端对节点极限承载力的影响约为6%,当α=14时,可以避免节点末端对极限承载力的影响;而支管的长度在4倍支管外径时,也可避免节点末端对节点极限承载力的影响。在节点模型选取时,取弦管长度为所选桁架中的两竖向腹杆的节间长度(Δ=3000 mm),保证α在12左右。支、腹管取弦管长度的一半,约为支管外径的6倍。根据《钢结构设计规范》,弦管和支管均为圆管的直接焊接节点承载力,应按下列规定计算,参数范围为:0.2≤β≤1;di/ti≤60;d/t≤100;θ≥30°;60°≤φ≤120°。具体参数见图 1。

基本模型参数取值如下:弦管的直径为D=500 mm,长度为L=3000 mm,厚度为t=10 mm,四根支管采用同一尺寸,直径为d=180 mm,长度为l=1200 mm,厚度为t=6 mm,节点其他主要几何参数 β =0.36,γ =25,τ=0.6,θ1= θ2=45°,θ3=60°。

模型的边界条件为弦管一端固结,另一端滑动。支管仅允许其轴向发生位移,加载方式为在四支管施加逐级增加的低周往复位移,且保证同步、异向。在弹性阶段采用荷载控制,分为四级,荷载值按25%递增,每级只循环一次,而当节点进入塑性阶段后,以最大的弹性位移作控制量,每级循环三次。为保证收敛与精度,每个增量步设置为20个子步,加载历程如图2所示。

图1 分析参数

图2 加载历程

2.2 分析结果

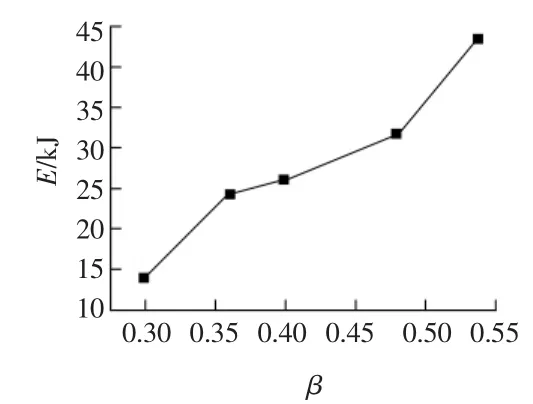

1)支管和弦管外径比β的影响。

其他条件不变,改变β的取值,得到节点在β变化下的滞回性能(见图3,图4)。滞回曲线随支弦管直径比的增加而饱满,耗能能力随支弦管直径比的增加而增加。

图3 节点耗能受β的影响

图4 节点骨架曲线受β的影响

2)弦管径厚比γ的影响。

弦管径厚比γ变化下的滞回性能见图5,图6。滞回曲线随弦管径厚比的减少而饱满;节点的耗能能力随弦管径厚比的增加而降低。

图5 节点耗能受γ的影响

图6 节点骨架曲线受γ的影响

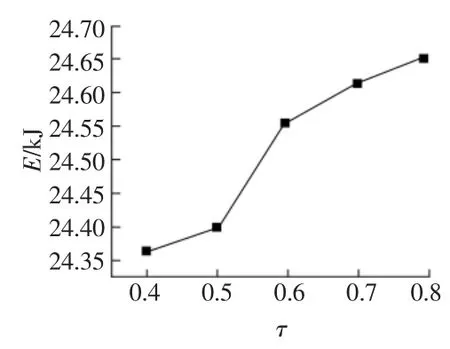

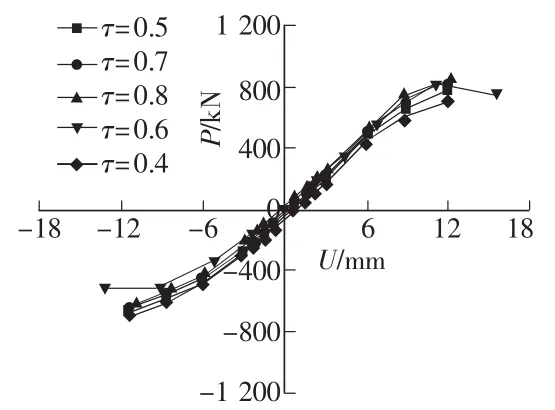

3)支、弦管厚度比τ的影响。

支、弦管厚度比τ变化下的滞回性能见图7,图8。滞回曲线随支、弦管厚度比的增大而饱满。节点的耗能能力随支、弦管厚度比的增加而降低。

图7 节点耗能受τ的影响

图8 节点骨架曲线受τ的影响

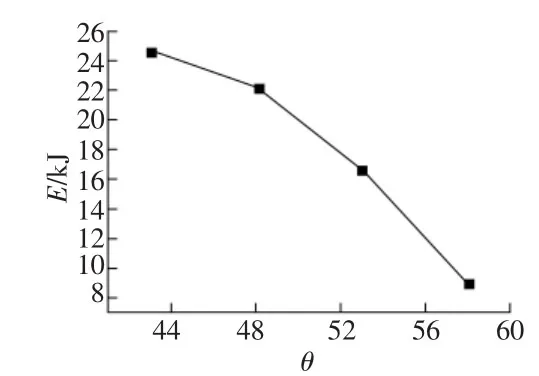

图9 节点耗能受θ的影响

图10 节点骨架曲线受θ的影响

4)主、支管轴线间夹角θ的影响。

主、支管轴线间夹角θ变化下的滞回性能见图9,图10。滞回曲线随主、支管轴线间夹角的减少而饱满。节点的耗能能力随主、支管轴线间夹角的增加而降低。

3 结语

采用有限元法研究了支管和弦管外径比、弦管径厚比、支管和弦管厚度比、支管与弦管夹角对KK管节点滞回曲线、骨架曲线以及耗能能力的影响。

KK管节点的滞回性能随支管和弦管外径比β的增大而增大,随弦管径厚比γ的增大而减小,随支、弦管厚度之比τ的增大而增大,随支、弦管轴线间夹角θ的增大而减小。支弦管外径比β是决定极限承载力的决定性因素。

[1]陈以一,王 伟,赵宪忠,等.圆钢管相贯节点抗弯刚度和承载力实验[J].建筑结构学报,2001,22(6):25-30.

[2]Kurobane Y.Ultimate resistance of unstiffened tubular joints[J].Journal of Structural Engineering,ASCE,1984,106(2):65-76.

[3]Paul J C.Ultimate resistance of unstiffened multiplanar tubular TT and KK joints[J].Journal of Structural Engineering,ASCE,1994,120(10):156-175.

[4]GB 50017-2003,钢结构设计规范[S].

[5]舒兴平,朱邵宁,夏心红,等.长沙贺龙体育场钢屋盖圆管相贯节点试验研究[J].建筑结构学报,2004,25(3):8-13.