混凝土坍落度的经时损失及其影响因素分析

2012-06-12桂培林河南省水利第二工程局

□桂培林(河南省水利第二工程局)

0.引言

自1824年波特兰水泥发明以来,混凝土已有一百多年的历史,现已广泛应用于各类土建工程中。随着建筑技术日新月异和发展,对混凝土性能的要求也越来越高。混凝土工程的施工首先应满足工作性要求,即坍落度要满足施工和设计要求。但混凝土从拌和到浇筑过程,总需要一段停放和运输的时间,在这个过程中总会伴随着和易性变差的现象,影响到施工速度和混凝土的浇筑质量。为了满足现场施工的和易性要求,在拌制混凝土时,就需要考虑坍落度损失而增加拌和用水量,在保证水胶比不变的情况下,就要相应的增加胶凝材料用量。因而,如何减少混凝土的坍落度和根据坍落度损失工程适当调整坍落度的富余度,就能相应减少水泥用量,提高经济效益。这就需要对坍落度的影响因素和坍落度损失机理及经时变化做进一步的了解和研究。对南水北调中线工程潮河段某标段现场混凝土进行跟踪检测,并绘制了坍落度损失过程线,对混凝土坍落度损失的机理和影响坍落度的因素进行了分析。

近年来,东川区先后实施土地整治项目8个,建设规模4.1万亩,新增耕地面积4800亩,惠及项目区农户3000余户万余人。“土地资源的盘活带动了一、二、三产业发展,为东川脱贫攻坚插上了翅膀。”东川区汤丹镇洒海村委会党支部书记刘德云说。

1.工程概况

南水北调工程是为解决我国京津地区及华北地区严重缺水问题,保证国民经济持续稳定协调发展的一项伟大的战略决策,也是解决河南省缺水问题的根本途径之一。水源区丹江口水库一半库区在河南省境内。总干渠全长1246km,河南省段占700余km。总干渠在河南省内贯穿江、淮、黄、海四大流域,有最大的建筑物穿黄工程和一百多座河渠交叉工程,渠道输水流量和规模均较大。

潮河段是南水北调中线工程总干渠的组成部分,位于河南省新郑及中牟境内。工程等级为Ⅰ级,建筑物主要部位为Ⅰ级,次要部位为Ⅲ级。防洪标准:河渠交叉建筑物为100年一遇洪水设计,300年一遇洪水校准。左岸排水建筑物为50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核。工程区地震设计烈度为Ⅶ度。工程建设主要目的为解决华北地区水资源危机和向沿途供水,该设计段长45.847km,其中明渠长45.244km,建筑物长0.603km。渠段起点总干渠设计水位123.154m,终点设计水位121.145m,总设计水头差2.009m。其中渠道占用水头1.759m,建筑物占用水头0.25m。本段起点断面设计流量305m3/s、加大流量355 m3/s。本渠段共布置各类建筑物76座,其中:河渠交叉5座,左岸排水17座,分水闸2座,节水闸2座,公路桥35座,生产桥13座,铁路桥2座。

2.现场跟踪监测和室内试验

由于在现场要做到时时跟踪监测在一定程度上有一定的难度,一方面是由于取料过程影响工程施工;另一方面现场条件相对室内环境比较恶劣。所以笔者对两过程进行了试验对比。

2.1 现场跟踪监测

对跟踪结果进行了公式拟合,用多项式拟合效果较好,拟合结果如下:低温时段关系式:相关系数R2:0.993;相关系数R2:0.999;高温时段关系式:相关系数R2:0.983;相关系数R2:0.970。注:t—时间(h)。

坍落度损失在所难免,这也是混凝土拌和物的内在要求,即在短时间内凝结硬化。关键是能够本质上认识坍落度损失机理,找出影响坍落度损失的主要因素,进行重点控制。

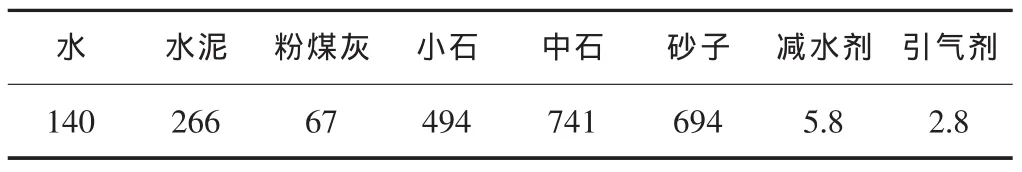

表1 C30混凝土配比表(kg/m3)

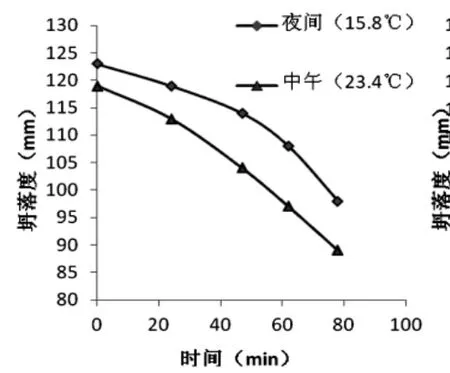

图1 低温时段坍落度经时损失过程线图

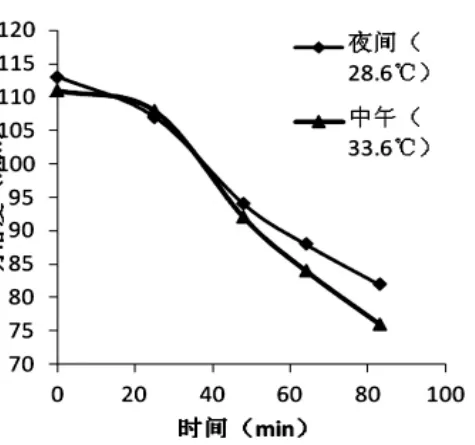

图2 高温时段坍落度经时损失过程线图

从上图可以看出,虽然是同一配比但在不同温度时段初始坍落度有着较大的差别,这是由于夏季混凝土拌和料的温度较高,水量损失相对较大的原因。在同一季节夜间的坍落度损失速度要缓与中午时段,不同季节低温时节也要缓于高温时节,这说明温度对坍落度损失速率有很大影响。坍落度在初始的30min左右坍落度损失相对较小,之后下降相对迅速。

考虑到环境因素对坍落度损失的影响,分别在中午和晚上不同温度时段对同配比的掺聚羧酸高效减水剂的C30混凝土进行了跟踪监测。现场混凝土坍落度要求70~90mm,采用罐车运输,运距大约15min的路程,到场大约停放30min左右,浇筑时间也是30min左右。配比表及监测结果分别见表1、图1和图2。

从拟合结果看,低温时段的拟合结果较高温时段的相关性要好一些。

2.2 室内试验

英汉新词构词法的差异反映了中西方在文化、社会、历史等方面的差异。首先,从思维方式层面而言,中国人擅长形象思维,倾向于含蓄地表达想法,而西方人更擅长抽象思维,喜欢直接指出事件的本质。因此,象形法作为汉语新词独特的构词方法是受到中国形象思维方式的影响。其次,从文化层面而言,中国传统文化倡导儒学,提倡中庸观念,这种文化语境在一定程度上导致了中国人对造字求和的偏好。最后,从历史层面而言,中西方不同的历史发展历程造就了中西方民族人格的差异,西方民族崇尚外显,而中华民族重视内敛。尾声词发音重叠法委婉地表达了对社会行为的揭露和批判,体现了中华民族含蓄的一面。

三是在工程建设领域开展的评奖和示范项目以及钢铁行业相关产品评优活动中,将高强钢筋的应用情况作为参评或获奖的条件之一,由此促进工程建设的各参与主体使用高强钢筋。

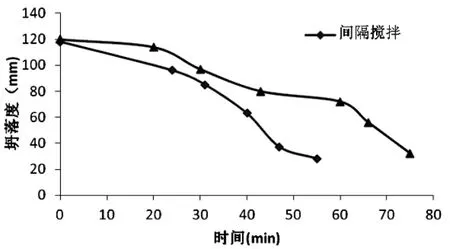

图3 试验过程图

图4 室内坍落度损失过程线图

水泥各组分的水化速度排序为C3A>C4AF>C3S>C2S,所以C3A、C4AF首先吸附减水剂而迅速水化。使拌合物液相中减水剂的浓度降低,随着水化时间的延续水泥颗粒表面的点位值也进一步降低,因而拌合物和易性变差,坍落度减小。因而对于C3A、C4AF含量低的水泥,在一定时间内坍落度损失会小一些。水泥的用量也会对坍落度损失造成影响,随含量的增加拌合物的粘度增加,坍落度损失加快。所以靠增加坍落度富余度的方法并不可行。

3.坍落度损失机理及影响因素

(7)20勘探线附近矿脉带:控制长度458 m,厚度0.66~1.44 m,钼品位0.015%~0.057%。矿脉带受构造蚀变石英脉和破碎带控制,目前发现3个矿化体,矿化体近平行排列。

3.1 坍落度损失机理

3.2.1 水泥的矿物组成

3.2 影响因素

最直接的体现在与自由水的损失,而自由水的损失主要是由于以下几点:一是水泥的水化反应:因为水泥的水化反应需要消耗一部分水量及减水剂,水泥水化增加了体系固相表面积,使吸附水和结合水增加,水泥水化产物使混凝土的粘度增加,内摩擦力相应增大,进一步导致坍落度的损失。二是集料吸水拌和物中未饱和的集料会逐渐吸水饱和。三是水分的蒸发:从拌和到浇筑完成整个过程,由于水化温升、搅拌过程的摩擦热量和外界环境的影响都不可避免的导致水分的蒸发。

从试验结果看,间隔搅拌的方法反而与实测结果偏离较大,而静置状态也是随着混凝土拌和物的减少坍落度损失逐渐加快的趋势。这里有两方面的原因,一方面随着坍落度试验的进行,混凝土拌和物减少,比表面积相对增大,水量损失增加,坍落度损失加快;另一方面随着时间的延续,水泥水化反应放热使拌和物温度升高进一步加快了水化反应,从而坍落度损失加快。而对于间隔搅拌的方式,可能是搅拌过程和与内壁的摩擦促进了水分的损失,坍落度在55min的时候就下降到了28mm。从试验结果看,室内试验结果与跟踪监测结果还是存在较大的差异。

试验用混凝土均来自现场拌和站的出机口,为了模拟水泥罐车的搅拌状态,将整车混凝土倒入拌和机中,采用每隔5min搅拌30s的方式间断性的搅拌,如图3。另一种方式是将拌和机盖盖严静置不搅拌。试验时夜间室内温度19.8℃,白天温度21.5℃。试验结果如图4所示。

3.2.2 环境的影响

温度越高坍落度损失越快,水分的蒸发了与环境的湿度、温度、风速和水的粘度有关。

3.2.3 运输方式

When potential factors affecting OS and DFS were analyzed, nodal down-staging was found to have a positive correlation with OS and DFS (Table 5). OS and DFS were better in patients who achieved nodal downstaging (OS: 78% vs 52.1%, P = 0.001; DFS: 72.3%vs 43.1%, P = 0.001) (Figure 3).

罐车的搅拌速度及运量都会对坍落度的损失造成影响,不搅拌则会在运输过程产生分层离析,而拌和速度加快则会使坍落度损失加快,运输量越大坍落度损失越小。

[1]MarionCollepardi著,刘数华等译.混凝土新技术[M].北京:中国建材工业出版社,2008.

[2]徐清.掺高效减水剂坍落度损失控制[J].建筑石膏与胶凝材料,2000.

[3]周永明.混凝土坍落度损失机理及控制方法[J].工程施工技术,2009.105-108.

[4]邓初首,夏勇.坍落度影响因素的试验研究[J].混凝土,2006,27(4).

[5]王振山等.抑制混凝土坍落度损失的方法[J]建筑施工,2008(36).