刘若愚对“再现”理论的借鉴和转化

2012-06-01徐宝锋

徐宝锋

(北京语言大学 人文学院,北京 100083)

刘若愚对“再现”理论的借鉴和转化

徐宝锋

(北京语言大学 人文学院,北京 100083)

作为北美重要的汉学家,刘若愚在对中西诗学共性的找寻过程中首先十分清醒地看到了存在于中西文论之间的哲学和理论差异。他关于形上理论、决定理论和表现理论的论述最具中西比较的眼光,渗透着其对于西方文艺理论中关于模仿等再现理论的独到理解。刘若愚对“再现”理论的借鉴和转化对中国文论的汉学架构产生了十分深远的影响。

刘若愚;再现;模仿理论;中国文论

在西方汉学界,刘若愚较早系统地参照西方的“再现”理论对中国文论进行了全方位的系统架构。他的《中国文学理论》(Chinese Literary Theory)写于1975年,是第一部用英语写成的全面介绍中国文学理论的著作。在这本著作中,刘若愚以艾布拉姆斯的四要素为理论落脚点,同时又结合中国古代文论的特点加以了改造。从构建系统性的世界性文学理论的立场出发,刘若愚把中国古代文论分成了“形上理论”、“决定理论”、“表现理论”、“技巧理论”、“审美理论”和“实用理论”六大块。刘若愚关于形上理论、决定理论和表现理论的论述最具中西比较的眼光,而且渗透着对于西方文艺理论中关于模仿等再现理论的独到理解。其中,刘若愚在这部著作中所提出的“形上理论”最能够“提供与西方理论做最明显最有提示性之比较的特点”[1]177。有的学者在研究刘若愚的《中国文学理论》时认为,刘若愚在对艾布拉姆斯圆环图表的改造中,“取消了作品与世界之间的直接连线,也就取消了‘模仿理论’”[2],而取消了中国文学中的“模仿理论”,是一个重大的失误[3]。对此,美国学者威廉·汤普森(William F.Touponce)认为:“刘若愚认为中国本身的文学传统并无模仿的理论,乃是另一套文学理论——文学要体现‘道’。此见解来得奇怪,因为根据刘氏,‘对往后的世界文学理论,中国的特殊贡献最可能来自此一理论’。但是,这个‘中国特殊的理论’只能以一种与西方的拟仿理论不同而且互相排斥的方式,才能为世人所理解。依西方晚近发展的模拟论述来看,这些说法不无可议之处。据个人的浅见,拟仿乃世界文学之共通现象。”[4]以上的批评并不符合刘若愚思想的实际。这实际上已经涉及到了两个问题,第一,刘若愚是不是否定中国文论中存在模仿理论;第二,刘若愚形上理论的内涵究竟是什么。

一

虽然我们在《中国文学理论》这本书中找不到刘若愚任何关于模仿和再现的直接表述,但这并不就意味着刘若愚否定模仿甚或再现理论在中国文学理论中的存在和影响。林理彰认为,刘若愚不直接借用西方模仿理论的原因在于“他从来没有仅仅采取西方批评家的观点和方法并全盘套用到中国文学上,相反的,他提出了融这些西方批评方法与中国传统内在方法于一体的批评理论实践体系”[5]。其实,刘若愚参照艾布拉姆斯的四要素理论构建中国文学理论框架时,对于艾氏所明确指出的西方文论的“模仿理论”和“客观再现理论”不可能视而不见。刘若愚在他《中国文学理论》一书中已经明确标明了他自己不直接谈论模仿理论的态度,他认为:“决定论的概念,正像形上概念和模仿概念,主要地集中在宇宙与作家之间的关系,或称艺术过程的第一阶段。可是它与形上概念不同的是,它将宇宙视同人类社会,而不是遍在的道;与模仿概念不同的是,它认定作家对宇宙的关系,是不自觉地显示而不是有意的模仿。”[1]129这实际上说明,刘若愚虽然抱定了建立一种“人同此心,心同此感”的世界性文学理论的信念,但作为一个以研究中国文学为旨归的“语际批评家”,刘若愚自觉地采用了一种跨文化的态度,他一直在努力找寻中西诗学的契合点,力求找到一种能够跨越历史和文化区别的共性。刘若愚认为,中国诗学中并不是缺乏西方所谓的模仿和再现理论,只是表述方式和理解取向有着很大的不同而已。他认为一个理论家“他对艺术的‘宇宙’抱有何种概念,他的宇宙是否等于物质世界,或人类社会,或者某种‘更高的世界’(higher reality),或者别的?这个问题必须提出,因为不知道‘宇宙’之所指,我们可能无法区别那些集中在第一阶段而基本上相异的理论。”[1]15中国传统的理论家和西方的理论家最大的区别可能就在于“两个都专注于第一阶段,而且都认为宇宙即人类社会,可是其中一个可能认为作家自觉地(consciously)描写当代的社会现实,而另一个可能认为作家不自觉地(unconsciously)反映这种现实”[1]15-16。刘若愚并没有如詹杭伦和黄庆萱等学者所指的那样“取消了‘模仿理论’”,只不过他把源自于西方语境的模仿放在了东方的语境下予以了重新阐释罢了。可以确定的是,刘若愚在对于中西诗学共性的找寻过程中,首先十分清醒地看到了存在于中西文学理论之间的哲学和理论差异,他实际上已经把其对于西方再现理论的理解糅合进了对于中国形上理论的体悟之中了。他认为,中国人的宇宙和艾布拉姆斯所说的那种宇宙的内涵有着很大的差异,中国人也模仿宇宙,但中国人的宇宙是一种能从形而上的哲学层面理解和把握的概念,是和中国哲学中对于道的理解相合为一的。

二

“至于宇宙、作家和文学作品之间的相互关系,在西方的模仿理论中,诗人或被认为有意识地模仿自然或人类社会,如亚里士多德派和新古典派的理论,或被认为是神灵附体,而不自觉地吐出神谕,一如柏拉图在《伊安篇》(Ion)中所描述的。可是,在中国的形上理论中,诗人被认为既非有意识地模仿自然,亦非以纯粹无意识的方式反映‘道’——好像他是被他所不知而又无力控制的某种超自然力量所驱使的一个被动的、巫师般的工具——而是在他所达到的主客观的区别已不存在的‘化境’中,自然地显示出‘道’。在形上观点看来,作家与宇宙的关系是一种动力(dynamic)的关系,含有一个转变的过程是:从有意识地致力于观照自然,转到与‘道’的直觉合一。”[1]73刘若愚“取消了‘模仿理论’”并不是他的盲视,恰恰是他作为一个语际批评家保持的一种学理上的清醒。刘若愚用中国哲学的形上理论(metaphysical)置换掉了西方哲学中的模仿理论(mimesis),并不是在“暗示模仿的概念在中国文学批评中完全不存在,而只是说它并没有构成任何重要文学理论的基础”[1]74。刘若愚认为,在中国人的哲学观念里,“道可简述为万物的唯一原理与万有的整体”[1]20。他举例认为,《易经》的《贲卦》(commentary on the decision)中的“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”中将“天文”(configurations of heaven)和“人文”(configuration of man)作为模拟,分别指天体和人文制度,而此一类比后来被应用到自然现象与文学,被认为是“道”的两种平行的显示。刘若愚举的另一个自然界与人类世界模拟的例子是《革卦》中的《象传》(commentary on the images),他认为,“大人虎变:其文炳也……君子豹变:其文蔚也”本身即可被认为是为了显露宇宙之道。恰恰是从这种理念出发,他进一步指出,《乐记》“乐者天地之和”说明音乐是用以反映天地之和谐;《纬书》的“诗者天地之心”所涉及的大宇宙、小宇宙、阴阳五行以及星辰征兆等,已经成为了一种模拟的传统为后世的诗人所继承。刘若愚接下来分别列举了中国古代文论中阮瑀、应珣、挚虞、陆机、刘勰、萧统、萧纲、谢榛以及王夫之的相关主张,认为后世的中国文学理论中无论是阮瑀《文质论》所言的“盖闻明而丽天,可瞻而难附;群物着地,可见而易制”,还是应珣的“圣人合德天地,禀气淳灵,仰观象于玄表,俯察式于群形”,都是一种诉诸于宇宙哲学的模拟。刘若愚认为虽然挚虞的《文章流别志论》中的“文章者,所以宣上下之象,明人伦之叙,穷理尽性,以究万物之宜者也”和陆机《文赋》末段所言“伊兹文之为用,固众理之所固,恢万里而无阂,通亿载而为津”都提到了文学的实际功用问题,但他们更为强调的是对于宇宙原理的显现。可见,刘若愚对于中国古代文学理论中关于再现和模仿的认识都是在中国形而上的宇宙哲学的框架内进行的。

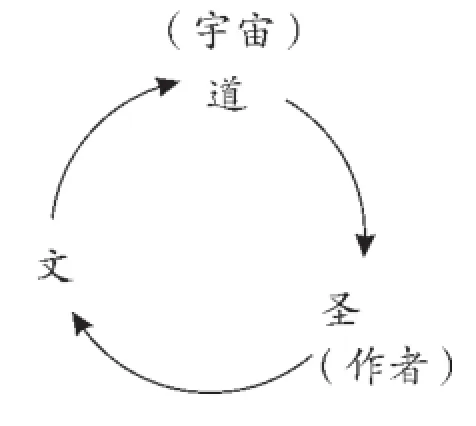

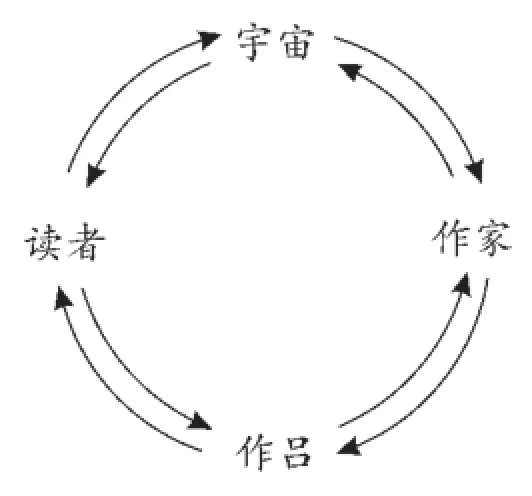

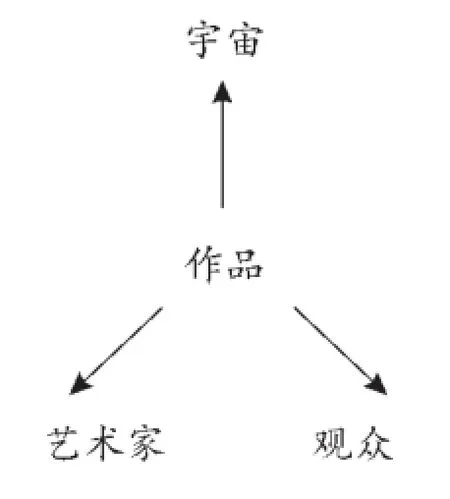

《文心雕龙》“体大而虑周”,论述精辟,是中国文艺批评最权威的典范论著,该书全面总结和阐释了文学原理、文体、创作、批评等问题。在参照西方的再现性理论架构中国文学理论体系时,刘若愚自然对刘勰的思想有所引介。在谈到刘勰和他的《文心雕龙》时,刘若愚认为刘勰是中国古代文论中比较明确地在自然与人“文”之间做出模拟的理论家。“刘勰很技巧地利用‘文’这个字的多义性(Polysemy),以强调文学与其他文学或纹饰间的模拟。”[1]15-16在刘若愚看来,刘勰着重阐述人“文”源自宇宙之始的观念,并提及《易卦》作为对于“文”之模拟最早的例子实际上说明刘勰已经“将文学之‘文’与自然现象的形状的‘文’合而为一,因此将文学的渊源追溯到宇宙的开始,而将文学提到具有宇宙重要性的地位。他的观念取自《易经》与其他古籍,而演变出宇宙秩序和人类心灵之间,心灵与语言之间的多重互应的理论”[1]32。刘若愚根据刘勰“傍及万品,动植皆文”、“人文之元,肇自太极”、“道沿圣以垂文,圣因文而明道”的表述,总结性地把刘勰对于宇宙(道)、作为作者的圣人以及文学作品之间的相互关系(见图1)转化为了一个环形谱系(见图2)。虽然刘若愚在《中国文学理论》这本著作中并没有诠释刘勰“道”(宇宙)的意义内涵,但是很明显可以看出刘若愚从刘勰的《文心雕龙》中推导概括出的这个环形谱系同样借鉴于其对于艾布拉姆斯三角形关系图谱(见图3)的改造。现把这三个图谱分别罗列如下,以求一个明确的对比。

图1 刘勰的三要素图谱

图2 刘若愚的四要素图谱

图3 艾布拉姆斯的四要素图谱

刘若愚指出:“有些学者曾将艾布拉姆斯这一值得称赞的图表应用于分析中国文学批评,可是我个人的研究认为:有些中国理论与西方理论相当类似,而且可以同一方式加以分类,可是其他的理论并不容易纳入艾布拉姆斯的四类中任何一类。”[1]13因此,刘若愚把艾布拉姆斯的四个要素重新排列为环形图谱后认为:“我所谓的艺术过程,不仅仅是指作家的创作过程和读者的审美经验,而且也指先于作家的创造过程和读者的审美体验,而且也指创造之前的情形与审美经验之后的情形。在第一阶段,宇宙影响作家,作家反映宇宙。由于这种反映,作家创造作品,这是第二阶段。当作品触及读者,它随即影响读者,这是第三阶段。在最后一个阶段,读者对于宇宙的反映,因他阅读作品的经验而改变。如此,整个过程形成一个圆圈。同时,由于读者对作品的反映,受到宇宙影响他的方式的左右,而且由于反映作品,读者与作家的心灵发生接触,而再度捕捉作家对宇宙的反映;因此这个过程也能以相反的方向进行。所以,图中箭头指向两个方向。”[1]14在勾勒了刘勰的“道”、“圣”和“文”之间的循环谱系后,刘若愚认为虽然刘勰的文学概念是以形上理论为主,“逻辑上此一概念不一定含有实用理论,可是在刘勰的实际讨论以及他所引述的一些材料中,很明显地具有实用的要素,不过这是隶属于形上的概念。一如他所描述的,圣人之所以为圣人,并不是因为他们具有高超的品德,而是因为他们对于自然之道的了解,而儒家经典之所以为经典,并非因其叫人如何为人,而是因为他们以美妙的语言具体体现了道”[1]36。

从刘若愚对于艾布拉姆斯谱系的两种改造中我们可以看到,在刘若愚的阐释框架中虽没有类似于西方模仿论、客观论的位置,但明显地体现出了他基于中国诗学经验的中西比较态度。刘若愚认为:“刘勰作品中所包含的各种不同理论间的矛盾之处及其可能的解决,可以从分析他对作家心灵与宇宙之关系的种种叙述中得到说明。”[1]185他明确指出,刘勰《神思》篇所论及的“积学”、“酌理”、“研阅”、“驯致”四种活动实际上已经说明“作家与宇宙间种种不同的关系以及所牵涉到的不同的精神过程属于不同的经验层次”[1]187。刘若愚把这四个经验层次根据其发生的次序依次概括为:

1、研究阶段:作家累积知识和研阅经验。这实指理性层次的经验以及写作的长期准备。

2、交互阶段:外物刺激作家的感官,作家以情感反映。这是指感性、情绪层次的经验,以及写作前的时候。

3、感受阶段:作家保持心灵虚静,以便感受宇宙之道。这是指静态的直觉,以及写作瞬间之前的时候。

4、投射阶段:作家将本身的感情投射到外物。这是指动态的直觉,以及写作瞬间之前或写作过程之中的时候。

5、创造阶段:作家创造现实世界中不存在的想象事物。这是指动态的直觉,以及写作的时候。[1]187

刘若愚在这里较好地拉近了中国形上理论和西方客观再现理论之间的距离,他实际上认为中国文论对于“道”“性”等精神性范畴的理解和现实的经验性模仿与反映并不矛盾,“因为一个作家在日常生活中,可以从事于对于事物理性的研究以及对事物的情绪反应,然后,就在他开始写作之前,心灵除去平时的关注,以便准备与‘自然’发生直接的交会,以及准备创造活动”[1]187。通过以上三个文学发生谱系的对比我们会清晰地发现,刘若愚并没有把中国的形上理论和西方的模仿理论判然对立,而是有意识地确立西方的模仿理论和中国的形上理论之间的对应关系。“文学即宇宙原理的显示与文饰之言的表象”[1]36。刘若愚并不是要通过中国的形上理论去否定再现理论在中国文论中存在的可能,他把西方的“宇宙”和中国文论的“道”的范畴相互联系,明确体现了他对于西方现代文论中的世界(world)与中国古代文论中的宇宙(道)的平行对比倾向。在讨论胡应麟的诗论时,刘若愚给出了一个非常清晰的对比谱系:

1、在西方的模仿理论中:

镜子=作品或作家心灵

映像=宇宙的反映

2、在西方表现理论中:

镜子=作品

映像=作家心灵或灵魂的反映

3、在中国形上理论(严羽和谢榛)中:

镜子=作家心灵

映像=作品=宇宙之“道”的反映

4、在胡应麟的理论中:

镜子=作品的形式要素

映像=作品的超形式要素=宇宙与作家心灵的反映[1]198

三

作为一个具有国际视野的语际批评家,刘若愚并没有局限在自己所设定的中国传统文论形而上的宇宙论框架之内,相反在1972年写的一篇题为《中国诗中的时、空与自我》文章里,刘若愚以陶渊明、骆宾王、陈子昂、李白、杜甫、李商隐、李贺、崔颢、王维、韩愈、苏轼等著名诗人的作品为例,从时间、空间以及自我之间的关联性的角度较为深入地解读了中国古代诗人对于世界的理解,角度非常的新颖。国内的研究者大多关注了刘若愚的《中国诗的艺术》、《中国文学理论》等理论著作,除徐志啸在《美国学者中国古代诗学特点评析》(《古代文学理论研究》2009年第29辑)中对《中国诗中的时、空与自我》一文有所描述以外,这篇英语文章被更多的国内学者所忽略。我认为刘若愚在《中国诗中的时、空与自我》一文中比较好地把作为形而上的宇宙(道)转换成了中国诗歌中对于具体的时间和空间意识的理解,将中西诗学对比中那种形而上的再现转化为了现实功能和作用的理解,较好地实现了其对于中国古代文论之描写对象“世界(world)”由抽象之“宇宙(道)”向现实世界维度的转换。刘若愚理论中形上世界和现实世界的冲突矛盾问题获得了较好的解决。在这篇长达19页的论文中,刘若愚明确指出他不是想从哲学的角度来研究关于中国诗学中的时间、空间和自我的问题,而是基于文学是语言结构(linguistic structure)和艺术功能(artistic function)相互重叠的观念。他认为,文学的艺术功能可以从两个层面加以理解,从作者的角度来说,是作家通过创造对于现实的延伸(extension of reality),从读者的角度来讲,则是对于想象世界(imaginary worlds)的再度创造。因为想象的世界存在于想象性的时间和空间之中,因此准确理解诗歌作品必须介入诗人写作时的现实时间和空间,这样才能更好地理解诗歌所呈现的世界(world)[6]。由此我们可以清晰地看出,在具体的文论操作的层面上,刘若愚并不是走着和西方文艺理论完全相异的路径,而是采用了类似于艾布拉姆斯一样的关于世界(world)的理解。只是他从时间、空间以及自我三个角度对于诗人写作时的世界和写成后的世界加以了层次性的理解区分罢了。这篇文章里,刘若愚很少使用其他文章中广泛采用的“道”等形上概念,而是广泛深入地进入了最具有现实性和经验性特征的“时间”(time)、“空间”(space)以及“自我”(self)的讨论。这篇文章写于1972年,而刘若愚的《中国文学理论》原著最早在1975年由美国哥伦比亚大学出版社出版。从时间的先后顺序上来看,刘若愚实际上是先形成了关于中国文学现实时空反映的观念,才逐渐地进入到对于中国诗学形上问题的理解的。

在这篇写于1972年的文章里,刘若愚几乎没有涉及任何关于中国诗学的形上概念,而是更好地探讨了主体自我和现实的关系问题。刘若愚的文章分为“时间、自我和方向性”(Time,Self,and Directionality)、“面对”(confrontation)、“并行”(concurrence)、“时间视野和空间意象”(Temporal Perspectives and Spatial Images)、“时间的空间化与空间的时间化”(SpecializationofTimeand Temporalization of Space)、“超越时间与空间”(Transcendence of Time and Space)六个部分。刘若愚是结合中国古诗的实例来对诗歌中的时间和空间关系作阐述的,对中国古诗中时间和空间的关系作如此辩证分析,无论在汉学家还是现今的中国学者群体中都属少见。刘若愚这篇关于中国古诗创作中诗人如何处理时间、空间与诗人自我关系的论文,比较全面地论述了中国古代诗歌中时间与空间的多种转换与交叉互现,以及其与诗人自我的关系,使我们看到了中国古代诗人的时空观在其诗歌作品中的具体运用与多重表现,应该说是其“再现”思想的非常有力的中国化佐证。在文章的第一部分中,刘若愚首先规定了时间、自我与方向(也即空间)三者可能产生的各种关系并依此认为,通常意义上的现实关系是通过空间术语加以界定的,所以我们在讨论时间时会认为其就存在于我们的正前方,但是中国诗歌中,诗人似乎更多地喜欢以置后或前移的角度讨论时间,这就造成了中国诗人“面对”(confrontation)与“并行”(concurrence)两种对待时间的态度[6]。第二部分中,刘若愚分别以李白的《宣州谢眺楼饯别校书叔云》、李商隐《夜雨寄北》、韩愈《秋怀诗之一》以及陈子昂的《登幽州台歌》为例从“自我静止,时间趋向自我”(Ego static,time moving toward ego)——“弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧”;“自我前行,时间静止”(Ego moving forward,time static)——“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”;“时间和自我背向移动”(Egomovingforward,timemovinginopposite direction)——“羲和驱日月,疾急不可恃。浮生虽多途,趋死唯一轨”;“自我向后移动,时间静止”(Ego moving backward,time static)——“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下”几个方面讨论了中国诗人反映现实时的时间角度。第三部分中,刘若愚以苏轼的《别岁》和陶潜的《杂诗》之五为例,把“共生”(concurrence)细分为“自我静止,时间从后向前移动”(Ego static,time moving forward from behind)——“故人适千里,临别尚迟迟。人行犹可复,岁行那可追?问岁安所之,远在天一涯。已逐东流水,赴海归无时”与“自我和时间共同向前移动”(Ego and time both moving forward)——“壑舟无须臾,引我不得住;前途当几许,未知止泊处”两种情况,分别说明“自我感知时空的态度会影响一个人对于生活的情感态度”[6],直接决定着一个诗人反映现实的情感取向。第四部分中,刘若愚标明了中国诗人“个人的”、“历史的”和“宇宙的”(personal,historical,and cosmic)三种时间视野,这三种视野于中国诗歌来说既有独立呈现也有交叉存在的状态。刘若愚认为贺知章的《回乡偶书》采用的是一种个人的时间视野,陶潜的《咏荆轲》采取的是一种历史的时间视野,而李贺的《浩歌》采取的则是一种宇宙的时间视野,杜甫的《咏怀古迹五首之二》采取的是个人和历史相结合的时间视野,杜甫的《雨夜抒怀》和《赠韦左丞相》采用的是个人和宇宙相结合的时间视野,骆宾王的《渡易水送别》和李白的《夜泊牛渚怀古》采用的是历史和宇宙相结合的视野。不同的时间视野决定着诗人写作时采取不同的反映现实和表达情感的诗歌意象。第四部分中,刘若愚认为不同于通常以前后这样的空间术语反映现实关系,中国诗歌在时空表现方面有着不一般的术语、意象和语法。王维《终南别业》中“行到水穷处,坐看云起时”,前句是时间的空间化——“行到”是时间的变化,而“水穷处”乃是空间,后句是空间的时间化——“坐看”是空间,“云起时”乃是时间的变化。而崔颢《黄鹤楼》“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,前两句是时间空间化,后两句是空间时间化。无论是王维的“行到水穷处,坐看云起时”中的“处”和“时”,还是崔颢“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”中的“昔人”与“此地”,都包含着诗人对于时空关系的体悟和认知,超越了反映现实时具体时空的界限,不仅丰富了诗歌的意义,而且增强了文本自身结构的复杂性(complexity)。在文章的最后一部分中,刘若愚以李白的《古风十九首之十一》“黄河走东溟,白日落西海。逝川与流光,飘忽不相待。春容舍我去,秋发已衰改。人生非寒松,年貌岂长在。吾当乘云螭,吸景驻光彩”为例,指出了一些中国诗人超越现实时空的努力倾向。

在这篇文章中,刘若愚把诗人主体自我放置在了错综复杂的时空环节中予以审视,实际上较为深入地注意到了诗人对于客观存在的再现和反映问题。刘若愚在讨论中国诗人的作品时保持了一种自觉比较的态度,很自觉地比照了西方诗人类似的诗句。为了能够明确差异,刘若愚在分别阐述以上多种类型的时间、空间与自我关系的中国古代诗词作品时,还相应地分别列举了西方诗人类似的诗句,以作比较对照。例如在谈到李白的——“弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧”所展现“自我静止,时间趋向自我”问题时,他援引了法国诗人波利奈尔(Guillaume Apollinaire,1880~1918)《米拉波桥》中的“钟声其响夜其来,日月逝矣人长在”加以比照。谈到“自我静止,时间从后向前移动”时,刘若愚举了西方人安德鲁·马维尔(Andrew Marvell)的两句诗“但我总听到身后有隆隆的声音,时间的飞车正在奔驰,步步逼近”说明两者观念的相印合处。又如,谈到“自我和时间共同向前移动”时,举了西方人埃米莉·迪肯森(Emily Dickinson)的相似诗句:“时间之流奔泻而下,我们没有一支桨,就被逼着起航。”[6]

四

作为最早系统梳理中国古代文艺理论的汉学家,刘若愚的诗学思想和理论主张对同一时期乃至其身后的汉学家都产生了十分深远的影响。继刘若愚之后,欧阳桢(Eugene Eoyang)、余宝琳(Pauline Yu)、宇文所安(Stephen Owen)、苏源熙(Haun Saussy)、林理彰(Richard Lynn)、叶维廉(Wai-lim Yip)等汉学家都敏锐地注意到了“再现”问题,并藉此探讨了中西诗学“再现”文论观的哲学性差异。林理彰对他的老师刘若愚的努力多有赞赏。他认为:“目前为止,以艾布拉姆斯理论为基础对中国传统诗学理论进行最深入分析的,是刘若愚(James Y. Liu)的《中国的文学理论》。”[7]和林理彰的激赏态度不同,加拿大不列颠哥伦比亚大学的叶嘉莹教授对刘若愚这种参照西方理论构建中国文学理论的努力持一种明确的保留态度。她认为在接受现代西方理论的同时应当对中国古代文学理论持一种批判态度,在援引西方范畴解决中国诗学系统化问题时应该警惕两种文论传统之间的观念落差。“中国的民族似乎一向就不长于西方之学科推进的思辨方式。这样说虽似乎有些武断,可是我们只要对中国语言的特征加以反省,便可知道这话乃是可信的,因为语言的组合方式也便是民族思维方式的具体表现。……再则中国的思维方式还有一个特征,那便是重视个别的具象的事物而忽略抽象的普遍的法则。……总之,中国人忽略客观的抽象法则之建立,乃是中国文学批评缺乏理论精严之著述的一个重要原因。”[8]叶维廉(Wai-lim Yip)在《地域的融合:中西诗学对话》(Diffusion of Distances:Dialogues Between Chinese and Western Poetics)中将艾布拉姆斯的理论进行了最为详尽的补充和调整,在艾氏的四要素框架之中附加了一些他认为必要的元素。如:在“世界”中附加了“物象、人、事件”;在“世界”和“作者”之间,增加了“A观感运思程式的理论、呈现美感对象的理论(主观客观世界)、作者对象的确立/作者心理组织”;在“作者”与“作品”之间,增加了“B由心象到艺术呈现的理论:1)艺术对自然、2)现实的选择、3)形式的配合心象、4)媒介理论、5)语言策略(修辞、风格、角度),另外有a文类、b技巧、布局”;在“读者”与“作品”之间,增加了“C传达目的与效用理论、传达方式(修辞、风格、角度)、接受美学理论、诠释学”;而在其所增加的这两个层面中,采用了“主观的、共通性”加以横向连接;在“读者”和“作者”本身附加了“读者大众”和“文化传统、文化社群”;在“世界”和“读者”之间,增加了“D读者对象的确立(观感的历史差距、读者心理的组织、历史关联)”;在此基础上,从“读者”到“作者”之间,采用了“文化、历史、物质资源、民族性、心理特征、工业进度、社会型范、文化因素、信仰/道德价值、意识形态、美学理论、品位导向(马克思理论)、科学知识与发展语言指意程式”,其中还增加了“起源论、决定论”;从C到B之间,增加了“语言E1传达系统自主论、语言策略的协商”;而在“作品”中也增加了“其他作品、体系”和“E作品自主论”[9]28。之所以做出这样的调整,是因为叶维廉认为艾布拉姆斯“所提出的四种理论:模拟论(Mimetic Theory),表现论(Expressive Theory),实用论(Pragmatic Theory)和美感客体论(Objective Theory)(因为是指‘作品自主论’,故评为‘美感客体论’),是从西方批评系统演绎出来的,其含义与美感领域与中国可能具有的‘模拟论’,‘表现论’,‘实用论’及至今没能明确决定有无的‘美感客体论’,有相当的历史文化美学的差距”[9]27。这在某种程度上可以看作是对于刘若愚在《中国文学理论》一书中所做努力的某种批评性回应。

[1] [美]刘若愚.中国文学理论[M].南京:江苏教育出版社,2005.

[2] 詹杭伦.刘若愚——融合中西诗学之路[M].北京:文津出版社,2005:163.

[3] 黄庆萱.刘若愚《中国文学本论》架构方法析议[M]//黄庆萱.与君细论文.台北:东大图书公司,1999:336-378.

[4] [美]威廉·汤普森.刍狗——解构析读刘若愚的《中国文学理论》中拟仿的问题[M]//廖炳惠.解构批评论集.台北:东大图书公司,1985.360-361.

[5] James J.Y.Liu.Language-Paradox-Poetics:A Chinese Perspec-tive[M].Princeton:Princeton University Press.1988.II.

[6] James J.Y.Liu.Time,Space,and Self in Chinese Poetry[J].Chinese Literature:Essays,Articles,Reviews,Vol.1,and No.2.(Jul.,1979), pp.137-156.

[7] Richard John Lynn.“Chinese Poetics”[M]//Alex Preminger,Terry V. F.Brogan and Frank J.Warnke.The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics.Princeton,New Jersey:Princeton University Press,1993:188.

[8] [加]叶嘉莹.王国维及其文学批评[M].石家庄:河北教育出版社,1997:115-116.

[9] 温儒敏,李细尧.寻求跨中西文化的共同文学规律——叶维廉比较文学论文选[M].北京:北京大学出版社,1986.

(责任编辑:田皓)

James J.Y.Liu's Reference and Transformation of“Representation”Theory

XU Bao-feng

(Institute for Sinology Studies,Beijing Language and Culture University,Beijing 100083,China)

As a key sinologist in North American,James J.Y.Liu discovered the great philosophical and theoretical differences between western and Chinese literary theories during the process of finding the common issues between western and Chinese poetics.James J.Y.Liu’s discussion of metaphysical theory,decisive theory and expressive theory displayed an incisive and comparative eye of Chinese and western literary theory and showed his unique understanding of“representation”theory.His reference and transformation of“representation”theory has exerted a far-reaching influence on the sinology understanding of Chinese literary theory.

James J.Y.Liu;representation theory;imitation theory;Chinese literary theory

I0

A

1674-9014(2012)04-0084-06

2012-04-17

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“海外汉学与中国文论”(2007JJD751073)。

徐宝锋,男,河北承德人,北京语言大学人文学院副教授,博士,研究方向为国际汉学、中国文化与诗学。