皖江城市带产业结构分析与协调发展研究

2012-05-25曹言红

曹言红

(安庆职业技术学院经济贸易系,安徽安庆 246003)

皖江城市带产业结构分析与协调发展研究

曹言红

(安庆职业技术学院经济贸易系,安徽安庆 246003)

在构建产业同构和行业分工测评指标体系基础上,运用相似系数和专业化系数对皖江城市带产业整体及工业行业相似程度、专业化程度进行评价,明确皖江各市优势产业及相关行业,提出皖江城市带产业协调发展提升路径.

皖江城市带;产业结构;相似系数;专业化系数;协调发展

皖江城市带地处长江中下游,区位优势明显,资源要素比较优势突出,具有产业基础好、要素成本低、配套能力强等综合优势,是东部沿海地区产业向中西部地区转移的桥头堡.随着承接产业转移国家级示范区建设的推进,皖江城市带各城市之间的竞争日趋激烈,城市之间互相效仿,“比、学、赶、超”,在地区产业结构变动过程中,城市之间产业结构趋同现象逐渐凸显.

城市带产业结构和地域分工一直是学术界关注的焦点,对于产业同构产生的原因及其对地域产业分工的影响,尚未达成一致.笔者认为,产业同构集中表现为区域产业配置过程中不断出现和增强的高度相似性,在一定程度上会影响区域经济资源的配置效率,因此如何协调分工合作是区域经济发展的焦点问题.本研究尝试通过探讨皖江城市带的行业结构特征,明确城市间的分工程度与态势,探索合理有效的地域分工体系.

1 研究区域概况

根据2010年1月21日国务院批复的《皖江城市带承接产业转移示范区规划》①国家发展和改革委员会, 2010年1月编制.,皖江城市带包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、池州、安庆、巢湖、滁州、宣城九市及六安市金安区、舒城县,土地面积约7.6万平方公里,人口3 058万人,2010年生产总值8 402.1亿元,分别约占安徽全省的54%、45%和70%.

2 研究方法

2.1 指标体系构建

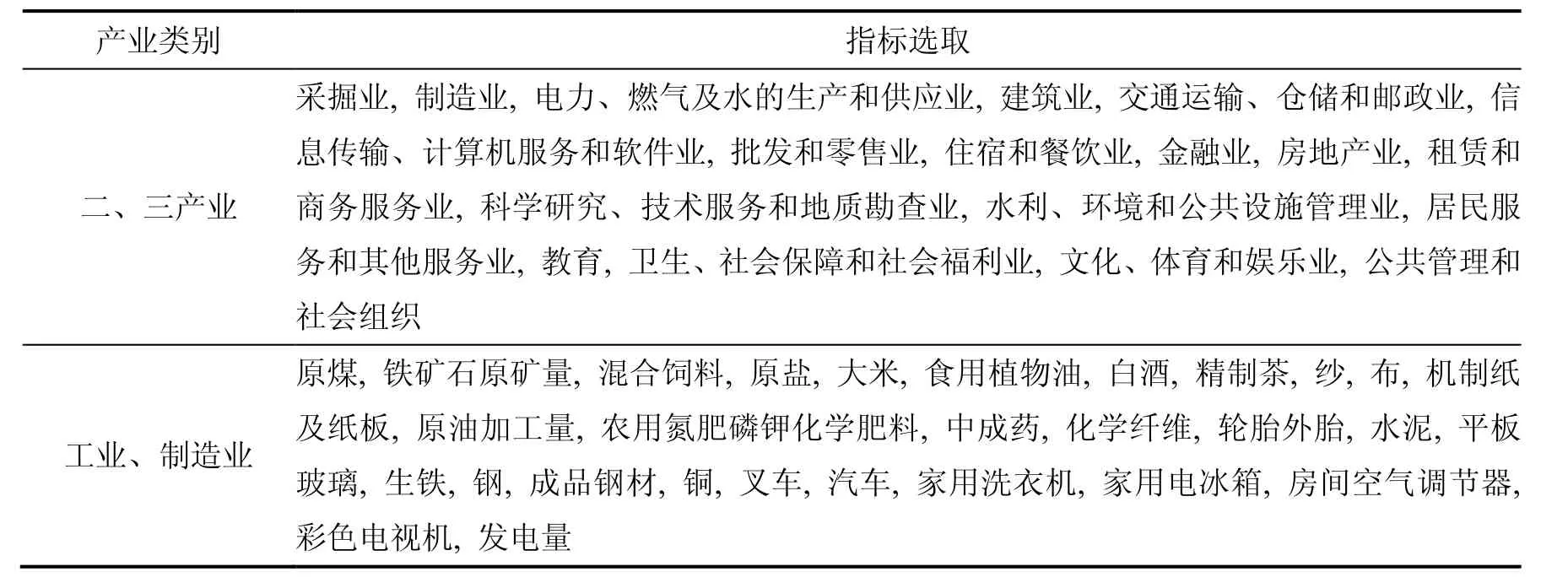

为了全面考察皖江城市带产业结构,分别从第二、三产业整体结构和工业、制造业内部结构着手,结合已有研究[1],构建产业同构化比较和行业分工测评指标体系,如表1所示.

表1 产业同构和行业分工测评指标体系

2.2 评价方法

2.2.1 相似度指数

产业结构的测度指标有相似度指数、结构重合度指数等,各测度方法原理相同、方法接近,其中产业结构相似度指数较为常见[2-4],本文亦选择这一指标对皖江城市带一体化程度进行测度.其计算公式为:

需要指出的是,产业结构相似系数是按照行业分布来计算的,它只考虑了行业中的同质性,而掩盖了行业间的差异性,即不同区域生产同一行业的不同产品,最后可能出现较高的区域产业结构相似系数[5-6].所以,即使皖江城市有很高程度的产业同构,但这种产业同构是同质的还是异质的,是否会引发行业恶性竞争,尚不明确.因此,本文拟进一步采用专业化系数对皖江城市二、三产业和工业制造业产品进行产品层次的结构相似性分析.

2.2.2 专业化系数

专业化系数,即区位商[2-7].专业化系数是产业的效率与效益分析的定量工具,是经济地理学上一种较为普遍的集群识别方法,用来衡量某一产业在特定区域的相对集中程度,产业集群的效应亦可以由区位商的大小得到体现.其计算公式如下:

3 研究结果

借助《安徽省统计年鉴2011》[8]获取各指标数据,根据公式(1)和(2),计算皖江城市带产业整体及工业行业相似度系数以及专业化系数,相关结果见表2 – 5.

表2 皖江城市带产业相似系数

表3 皖江城市带工业相似系数

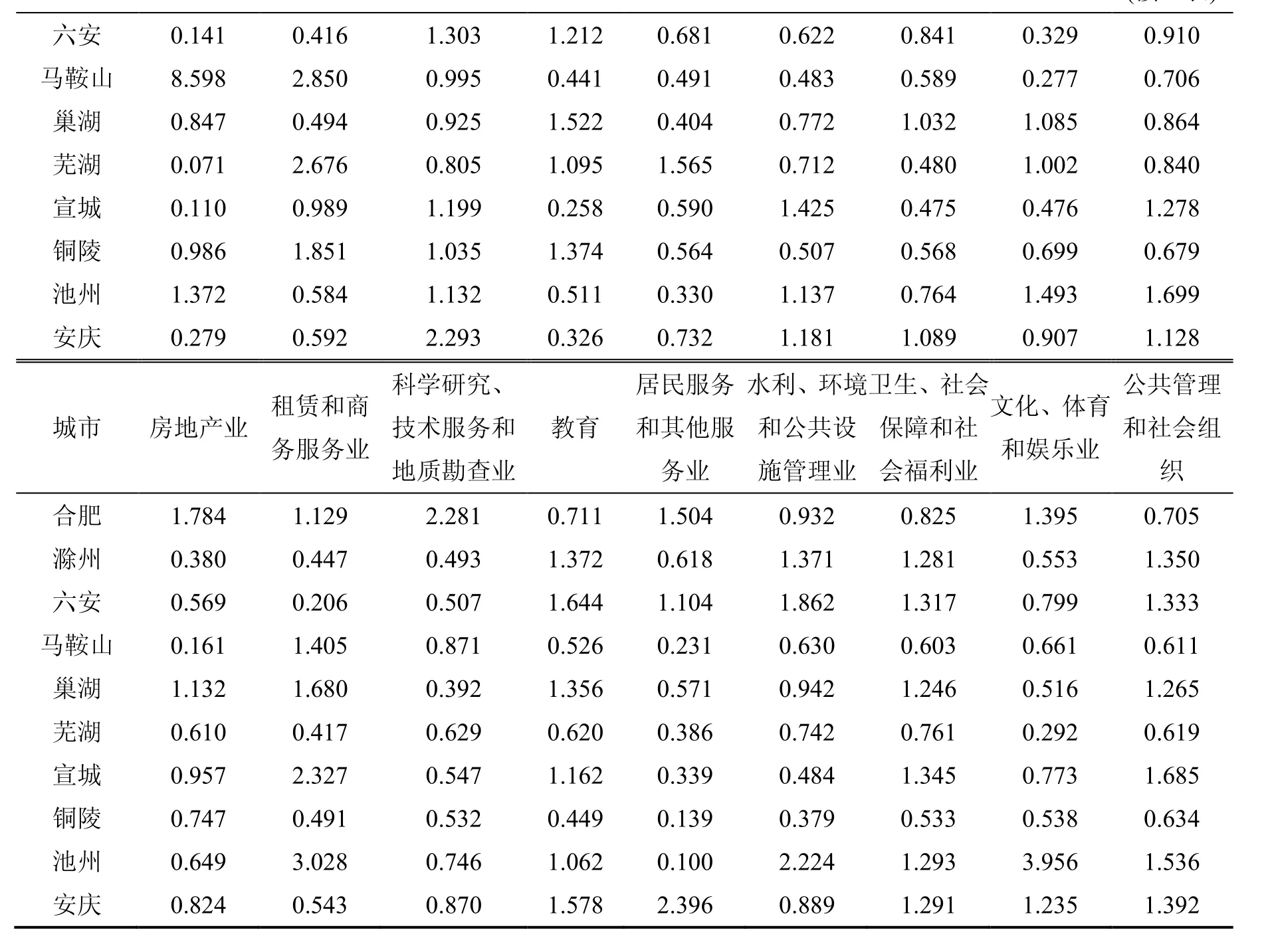

表4 皖江城市带各产业专业化系数

六安 0.141 0.416 1.303 1.212 0.681 0.622 0.841 0.329 0.910马鞍山 8.598 2.850 0.995 0.441 0.491 0.483 0.589 0.277 0.706巢湖 0.847 0.494 0.925 1.522 0.404 0.772 1.032 1.085 0.864芜湖 0.071 2.676 0.805 1.095 1.565 0.712 0.480 1.002 0.840宣城 0.110 0.989 1.199 0.258 0.590 1.425 0.475 0.476 1.278铜陵 0.986 1.851 1.035 1.374 0.564 0.507 0.568 0.699 0.679池州 1.372 0.584 1.132 0.511 0.330 1.137 0.764 1.493 1.699安庆 0.279 0.592 2.293 0.326 0.732 1.181 1.089 0.907 1.128城市 房地产业 租赁和商务服务业科学研究、技术服务和地质勘查业教育居民服务和其他服务业水利、环境和公共设施管理业卫生、社会保障和社会福利业文化、体育和娱乐业公共管理和社会组织合肥 1.784 1.129 2.281 0.711 1.504 0.932 0.825 1.395 0.705滁州 0.380 0.447 0.493 1.372 0.618 1.371 1.281 0.553 1.350六安 0.569 0.206 0.507 1.644 1.104 1.862 1.317 0.799 1.333马鞍山 0.161 1.405 0.871 0.526 0.231 0.630 0.603 0.661 0.611巢湖 1.132 1.680 0.392 1.356 0.571 0.942 1.246 0.516 1.265芜湖 0.610 0.417 0.629 0.620 0.386 0.742 0.761 0.292 0.619宣城 0.957 2.327 0.547 1.162 0.339 0.484 1.345 0.773 1.685铜陵 0.747 0.491 0.532 0.449 0.139 0.379 0.533 0.538 0.634池州 0.649 3.028 0.746 1.062 0.100 2.224 1.293 3.956 1.536安庆 0.824 0.543 0.870 1.578 2.396 0.889 1.291 1.235 1.392

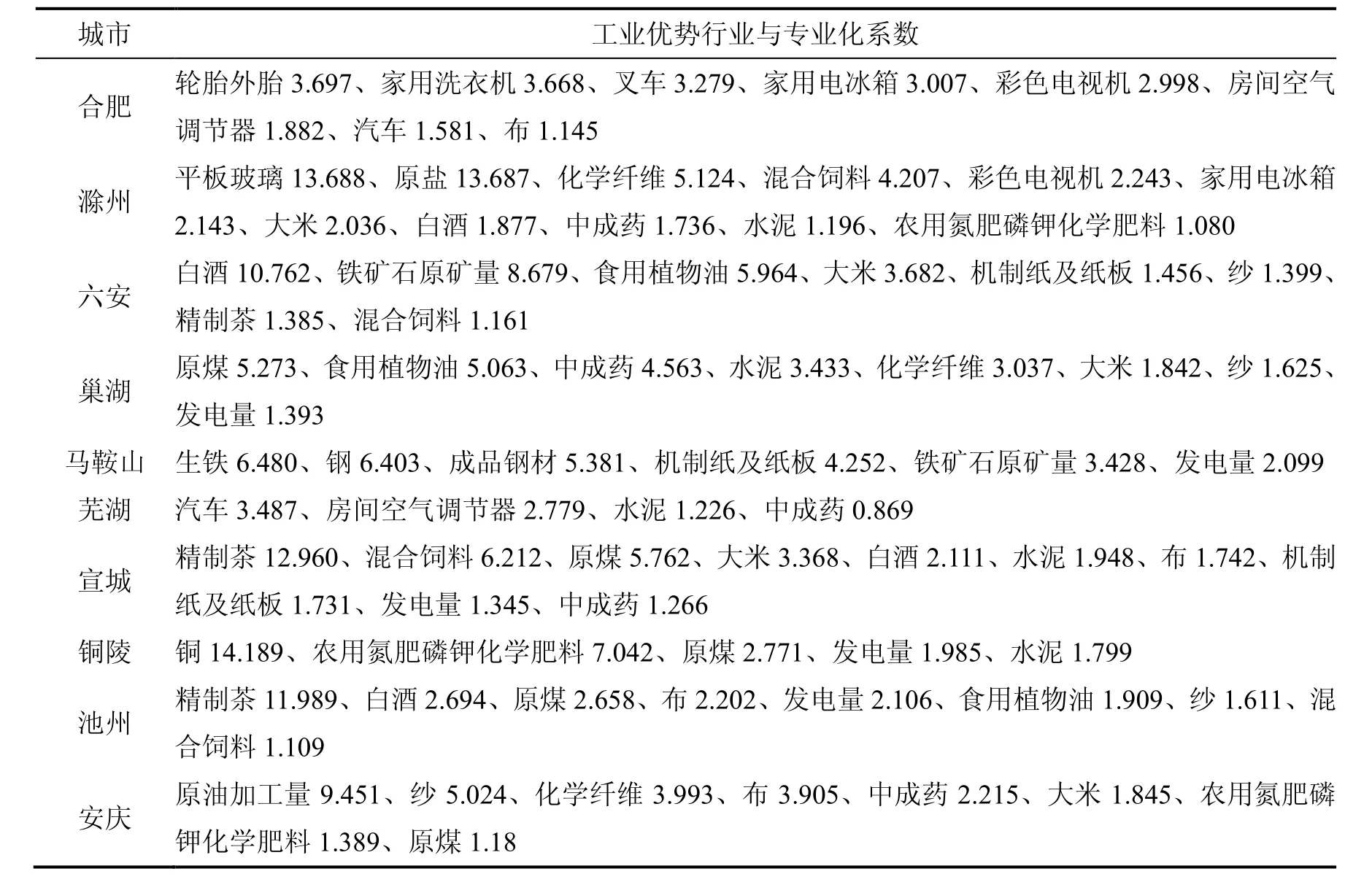

表5 皖江城市带工业优势行业及专业化系数

3.1 皖江城市产业结构整体相似度较高,但工业内部差异较大

由表2可以看出,皖江城市产业相似程度较高,相似系数在0.523 – 0.989之间,说明皖江城市产业结构差别较小,产业同构现象较为明显.同时,经济总量靠前的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵之间相似系数较高,而经济总量规模小的滁州、宣城、巢湖、六安、池州、安庆之间相似系数较高,说明区域产业同构程度与地区之间经济发展水平的接近程度成一定正比关系.

从工业行业内部来看(表3),相似系数值在0.008 – 0.995之间,跨度很大,说明皖江城市带工业结构差异很大.以合肥为例,合肥和六安、滁州、巢湖、池州、安庆、宣城、铜陵7市相似系数均在0.022以下,远小于0.5,说明合肥工业行业结构与此7市完全不相同,而合肥与马鞍山、芜湖之间的相似系数超过0.85,表明产业门类齐全、综合发展的区域(如合肥)和经济较发达的地区(如马鞍山、芜湖)的相似系数较高,而与经济总量规模小的区域(如安庆、六安等)以及对自然资源依赖性大的区域(如铜陵)相似系数较小.

3.2 合肥产业门类齐全、结构较完善,但优势并不突出

在表2第一相似系数和第二相似系数中,未出现省会城市合肥,说明合肥与周边城市产业结构差异较大,具体表现在合肥拥有数量较多的优势产业,如科学研究、技术服务和地质勘查业专业化系数为2.281,其他城市该产业均小于1,说明相比较而言,合肥在该产业具有高优势;另外,合肥的建筑业,交通运输仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发零售业,金融业,房地产等11个产业专业化系数大于1却小于2(表4),约占18个指标的2/3,这除了反映合肥在这些产业上都占有较弱优势之外,也反映了该区域产业门类齐全、综合发展,作为省会城市其拥有的基础建设、人才、科技服务等方面的优势.

3.3 马鞍山采矿制造业首屈一指,但结构不完善

如表2所示,在10组最不相似系数中,马鞍山出现5次,说明马鞍山产业结构与区域内其它城市差别较大,尤其与经济总量较小的区域(如六安、巢湖、安庆),相似系数值均小于0.6.笔者认为,产生这种现象的原因是多方面,首先,皖江城市经济水平存在明显差异,2010年马鞍山城镇居民平均每人全年家庭收入26 312.58元,而经济相对落后地区,如安庆城镇居民平均每人全年家庭收入16 811.49元,仅为其2/3左右.其次,马鞍山市采矿业和制造业优势是其他城市不可比拟的,其中采矿业专业化系数高达8.598,制造业专业化系数达2.850,高于区域内任何其他城市.再次,包括在制造业表现较强优势的芜湖和铜陵都在科学研究、技术服务和地质勘查,教育,居民服务和其他服务业,水利环境公共设施管理,卫生和社会保障福利业,文化体育和娱乐业,公共管理和社会组织等部门上表现较差,区位商均小于1(表4),第三产业的服务水平未能满足制造业快速发展的需要,而安庆、池州等第二产业增长较慢的地区,第三产业表现出较强的优势,如安庆教育业、池州的文化体育和娱乐业等.总的来说,马鞍山市产业结构和其他城市差异较大,采矿制造业优势明显,发展迅速,但第三产业表现较差,导致整体优势不明显.

3.4 皖江城市产业比较优势较弱,优势产业培育各有重点

从表4可以看出,专业化系数大于0.8小于2的数值占总数的1/2,说明区域内各城市比较优势较弱的产业居多,专业化系数介于2和3之间的数值7个,未达到指标所选取的18个产业部门,表明区域内城市拥有较强比较优势的产业较少,部分城市无强优势产业,部分产业任何城市都没有优势;同时,专业化系数值大于3的仅有3个,这都说明皖江城市产业突出优势并不明显.然而,各市专业化系数最高的优势产业部门多不相同,合肥科学研究、技术服务和地质勘查业2.812,滁州采矿业1.676,六安水利、环境和公共设施管理业1.862,巢湖租赁和商务服务业1.580,马鞍山采矿业8.598,芜湖制造业1.708,宣城公共管理与社会组织2.327,铜陵租赁和商务服务业2.327,池州文化、体育和娱乐业3.956,安庆电力、燃气及水的生产和供应业2.296,由此看出各市均具备相当的产业集群基础,优势产业的培育可谓各有重点.

3.5 皖江城市工业行业优势突出,分工格局基本形成

从工业结构相似系数来看,在45个数值中,小于0.6的数值有30个,不相似结构占2/3,最小值仅为0.008,扣除空间自相关性,皖江城市工业结构明显不相似,甚至可以说部分异质.从专业化系数来看,各市均拥有5个以上专业化系数大于2的强优势行业,如合肥的轮胎外胎、家用洗衣机、叉车、家用电冰箱,滁州的平板玻璃、原盐、化学纤维,六安的白酒、铁矿石原矿量,巢湖的原煤、食用植物油、中成药、水泥、化学纤维,马鞍山的生铁、钢、成品钢材,芜湖的汽车、房间空气调节器,宣城的精制茶、混合饲料、原煤,铜陵的铜、农用氮肥磷钾化学肥料,池州的精制茶、白酒,安庆的原油加工量、纱等(表5),说明皖江城市工业分工格局基本形成.根据产业关联性和集聚度分析,皖江城市产业集群已露出雏形,以芜湖、马鞍山、合肥为轴心的汽车产业集群,以安庆为中心的石化和化工产业集群,以铜陵为中心的金属材料加工产业集群,以芜湖、铜陵、六安为中心的服装产业集群,以沿江为带状分布的水泥产业集群,以大别山区为核心的制茶产业集群,以及合肥、滁州、芜湖等地的电子信息产业集群、生物医药、新材料产业集群等[9].

4 皖江城市带产业协调发展提升路径

4.1 打造产业集群,实现产业结构优化与升级

根据分析,皖江城市带产业结构相似,经济发展水平相当,是一体化发展的好时机.产业一体化发展,就是在分工和协作的基础上,以各种要素与资源优化配置和效益最大化为目标,实现联动互利、共同发展[10].皖江城市带一体化发展的关键不是克服产业同构,而是在消除地区分割的基础上加强分工协作,形成集群优势.在逐步实现区域间生产要素的互动前提下,区域间产业发展应该走产业集群化之路[11],通过产业集群化使生产要素优化组合,从而实现产业结构质的提升,壮大产业实力.纵观皖江城市带,只有芜湖、合肥、马鞍山为轴心的汽车产业集群,基本具备产业集群的特征,其他产业均未形成集群.因此,优化区域条件,遵循区域分工原则加快产业集聚速度,是皖江城市带产业结构优化升级的根本之路.

4.2 扎根优势行业,发展上下游,形成产业链

通过皖江城市工业行业分析,可以发现各个城市均有优势工业行业,但这些行业大多数是基于国有企业的骨干力量发展起来的,存在很强的行政区域分割现象,产业的关联度较弱、区域的带动性不强,未形成产业链.产品生产各个环节能在一个企业完成,企业间分工协作关系不明显.而随着产业纵向发展,产业链拉长,单个企业无法完成所有生产环节,区域间分工协作关系不断增强,产业关联度提升,此时虽然各地区产业同构程度仍然较高,但实际上已经逐渐从行业优势向产业集群转化,各地区专注于大产业下的细分领域.因此,皖江城市带要一体化发展,必须延长产业链,优先发展优势行业的上下游关联产业及其配套产业.

4.3 大力发展教育、科研、技术服务、基础设施等产业,整体提升服务水平

由第二、三产业结构相似性和专业化程度分析,皖江城市带第三产业和第二产业联动较弱,经济总量靠前的芜湖、马鞍山、铜陵等城市在教育、信息传输计算机服务和软件业、金融业、居民服务和其他服务业、水利环境公共设施管理、卫生社会保障福利业、文化体育娱乐和公共管理社会组织等三产部门未跟上第二产业快速发展的步伐;而经济总量靠后的部分城市缺乏优势产业集群做支撑,如安庆石化一枝独秀,辐射范围小,区域经济发展缓慢.

大力发展教育、科研、技术服务、基础设施等产业,有利于生产要素在皖江地区自由流动,尤其是能够促进技术在区域之间传播,有助于促进区域技术创新、人力资本的积累以及企业间相互合作和竞争,产生规模经济和集聚经济.产业部门在地域上集聚的原因有区域资源禀赋、市场空间、公共设施、产业政策、投融资环境等[12-13],皖江城市带快速发展互动,并非单纯意义上的工业制造业快速发展,不仅是皖江城市带快速城市化的过程,它更多体现区际间的产业竞争合作和互补配套的关系,即产业结构整合、产业链整合和价值链整合,在资本、人才、技术等生产要素方面,甚至是在具体的产业方面合作与分工,既要考虑产业内同类企业之间的竞争与合作,又要考虑到产业问上下游企业之间的竞合关系,充分发挥皖江城市带具有的资源、市场、劳动力优势,吸引长三角资金、技术、人才和管理优势.大力发展第三产业,就是基于产业互动基础上、以产业整合为有效途径发展产业集群,能够从整体提升皖江城市带服务水平[14].

4.4 建立皖江城市带经济发展协调委员会,维护公共利益

在现实的社会经济活动协调中,由于受到信息不完全、信息成本等因素的制约,在处理经济利益关系及其由这种关系导致的合作、冲突问题上,市场和政府以及两者的任意组合都存在着一定的局限性[15].因此,应由安徽省政府部门牵头,安徽省、皖江9市、各经济开发区、大型企业等联合组成皖江城市带经济发展协调委员.通过此载体,定期向各成员单位企业通报区域空间发展规划、重点地区产业规划、产业政策、招商引资政策等信息资讯,为企业发展决策提供帮助;各企业也可以将发展中遇到的问题及对区域经济环境建设、政府经济工作的意见、建议反映到省直部门,并通过省直机关及时上报至相关部门,使问题得到妥善解决.此外,经济发展协调委员会还将通过多种方式组织成员单位企业进行沟通,加强企业间的横向交流,帮助企业整合资源,实现共享共助共进共赢.皖江城市带经济发展协调委员会应积极探索服务企业新途径,从基层着手为产业发展搭建新型服务平台,加强政府与企业、企业与企业之间的交流,为企业发展助力,促进区域经济发展.

4.5 科学编制皖江城市带可实施近期规划,保障长期协调发展

政府产业规划是区域产业发展的宏观准则,是对区域产业结构的战略性调整,并通过研究产业发展的条件与环境,分析产业的市场竞争力,确定产业发展的目标[16],因此,大多产业规划多为高瞻远瞩性,能够引导区域朝着良性、优化、持续方向发展.科学地编制近期可实施规划,具有可操作性与前瞻性,基于区域分工与合作视角,科学规划不同层级区域的产业体系,推动政府培育优势产业,改善地方发展环境,避免恶性竞争,市场分割及“行政区经济”阻碍一体化发展.

[1] 曹言红, 郁玉兵. 安徽省沿江城市空间经济联系强度初探[J]. 国土与自然资源研究, 2007, (4): 4-6.

[2] 高洪深. 区域经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000: 182-183.

[3] 冯立欣, 胡平东. 产业同构的测度方法[J]. 中国集体经济, 2009, (1): 164-165.

[4] 李震, 杨永春, 刘宇香. 西北地级城市的行业分工测度研究[J]. 地域研究与开发, 2010, 29, (2): 65-71.

[5] 翁梅. 江苏沿海三市产业同构分析[J]. 技术与市场, 2011, 18(12): 166-167.

[6] 李昭, 文余源. 我国区域之间产业同构作用及原因分析[J]. 地域研究与开发, 1998, 17(4): 53-57.

[7] 樊福卓. 地区专业化的度量[J]. 经济研究, 2007, (9): 71-83.

[8] 安徽省统计局, 国家统计局安徽调查总队. 安徽省统计年鉴2011 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2011.

[9] 汪大正. 产业发展互动: 皖江城市带参与泛长三角区域分工的发展机制探析[J]. 商业经济评论, 2011, (12): 74-75.

[10] 禚金吉, 魏守华, 刘小静. 产业同构背景下长三角产业一体化发展研究[J]. 现代城市研究, 2011, (2): 24-29.

[11] 刘富朝, 袁锋, 武友德. 区域分工与合作视角下区域产业同构问题及优化路径[J]. 资源开发与市场, 2010, 26(1): 28-31.

[12] 陈柳钦. 基于新经济地理学的产业集群理论综述[J]. 湖南科技大学学报: 社会科学版, 2007, 10(3): 42-48.

[13] 徐康宁. 开放经济中的产业集群与竞争力[J]. 中国工业经济, 2001, (11): 22-27.

[14] 程尔聪, 李光龙. 产业特征的比较研究: 基于皖江与长三角区域的实证分析[J]. 江淮论坛, 2011, (5): 30-36.

[15] 谷人旭, 李广斌. 区域规划中利益协调初探: 以长江三角洲为例[J]. 城市规划, 2006, 30(8): 42-46.

[16] 孙久文. 区域经济规划[M]. 北京: 商务印书馆, 2005: 156-180.

Wanjiang City Belt’s Industrial Structure Analysis and Its Coordinated Development Research

CAO Yanhong

(Department of Economics and Trade, Anqing Vocational and Technical College, Anqing, China 246003)

Based on the construction of measurement index system of industrial isomorphism and division, the whole industries, together with the similarity and specialization degree of industry sector, in Wanjiang City Belt were evaluated by introducing similarity coefficient and specialization coefficient. Both competitive industries and related industries were then determined. Furthermore, the upgrade path of industrial coordinated development in Wanjiang City Belt was put forward.

Wanjiang City Belt; Industrial Structure; Similarity Coefficient; Specialization Coefficient; Coordinated Development

F207

A

1674-3563(2012)06-0040-08

10.3875/j.issn.1674-3563.2012.06.008 本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

(编辑:封毅)

2012-04-22

国家自然科学基金面上项目(41171114);安徽省高校省级优秀青年人才基金重点项目(2011SQRW209 ZD);中央财政“支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力”物流管理专业建设项目经费联合资助

曹言红(1980- ),女,安徽宿州人,讲师,硕士,研究方向:区域经济与物流管理