粮仓、市场与制度:统购统销的准备过程

——以江津县为中心的考察

2012-05-15李婉琨曹树基

李婉琨 曹树基

·地方党史研究·

粮仓、市场与制度:统购统销的准备过程

——以江津县为中心的考察

李婉琨 曹树基

1951年底陈云开始酝酿 “粮食统购”问题,中国共产党决心实施粮食的统购统销。1952年,由于受到资金短缺等因素的限制,江津县政府未能在粮仓建设方面取得重大进展,但在打击私商、清理财经干部与调整财经机构方面取得了显著效果,初步控制了粮食的加工与销售市场。这些未完成与已完成的准备工作,一起构成统购统销的准备过程,并逐步引导中国农业经济乃至整个中国经济步入计划经济时代。

粮仓;市场;制度;统购统销;江津县

1953年10月10日,陈云在全国粮食会议上发表 《实行粮食统购统销》的讲话,对统购统销政策提出的背景和原因作了详细阐述,又从收购量与销售量的比较等五个方面分析了政府在粮食问题上的被动局面。他说:“我现在是挑着一担 ‘炸药’,前面是 ‘黑色炸药’,后面是 ‘黄色炸药’。如果搞不到粮食,整个市场就要波动;如果采取征购的办法,农民又可能反对”①《陈云文选》第2卷,人民出版社,1995年,第208页。。在比较了多种解决方法后,最后选择了统购统销。实际上,陈云在10月2日中共中央政治局扩大会议上即指出,解决粮食问题最好的方法,是在农村实行征购,在城市实行配售,严格管制私商②《陈云年谱》(1905—1995)中卷,中央文献出版社,2000年,第179页。。而毛泽东的观点,也是粮食征购、整顿私商和统一管理③参见《毛泽东文集》第6卷,人民出版社,1999年,第295、297页。。由此可见,管制私商是统购统销的重要举措。

按照薄一波的说法,早在1951年底,陈云“就酝酿过粮食统购问题”①薄一波:《若干重大决策与事件的回顾 (修订本)》上卷,人民出版社,1997年,第267页。。陈云、李富春和薄一波在向中央所作 《一九五二年财经工作的方针和任务》的报告中提出:“目前先做准备工作,在一九五二年夏收时,采取合作社动员收购和地方政府下令征购的方式,重点试办,以观成效。如试验成功,即于一九五二年秋后扩大征购面,逐渐在全国实行”②《陈云文选》第2卷,第160页。。

薄一波认为:“这里的 ‘征购’,就是后来所说的统购。”③薄一波:《若干重大决策与事件的回顾 (修订本)》上卷,第267页。然而,如果我们将 “统购统销”中的 “统购”理解为 “消灭私商亦即消灭市场后的政府征购”,那么1951年底陈云提出的 “征购”还不能说是 “统购”。因为陈云在这份文件中并没有说要完全消灭私商:“在批发市场上,国营贸易必须继续扩大和加强领导地位;在零售市场上,则必须保持稳定的力量。淘汰若干不宜于存在的中间商……我们在零售市场上保持了稳定力量之后,应该给私商以较多的零售地盘”④《陈云文选》第2卷,第162页。。按照上文对于 “统购”的定义,陈云在1951年底的计划征购还不是粮食统购。

不过,既然政府认定粮食批发市场的私商是 “不宜于存在”的,且政府有能力 “淘汰”他们,那么零售市场上的私商实际上也就被政府 “管制”起来了。虽然这时的陈云还没有如1953年10月2日所说要“严格管制”私商,但 “淘汰”预示着比 “严格管制”更严格。陈云明白,没有中间商即批发商人的市场,便不再是一个完整的市场。从这个意义上说,在1951年底,陈云确实已有实行粮食统购的打算。由此看来,统购统销政策的提出有一个较长时间的准备过程,而不是面对1953年粮食市场紧张状况的临时决定。

薄一波曾指出:“由于一些地方同志感到这个问题事关重大,希望从缓推行,中央在1952年实际上没有进行试点”⑤薄一波:《若干重大决策与事件的回顾 (修订本)》上卷,第267页。。仔细品味,这句话的意思是,如果不是一些地方同志的反对,中央有可能在某些地方实行 “统购”试点。1952年究竟发生了什么情况让中央没有进行统购试点呢?本文拟以1950年至1953年的粮仓建设、粮食市场管制与行政机构调整为主要内容,考察国家与农民、国家与市场之间的关系,以求得对于上述问题的新解释。

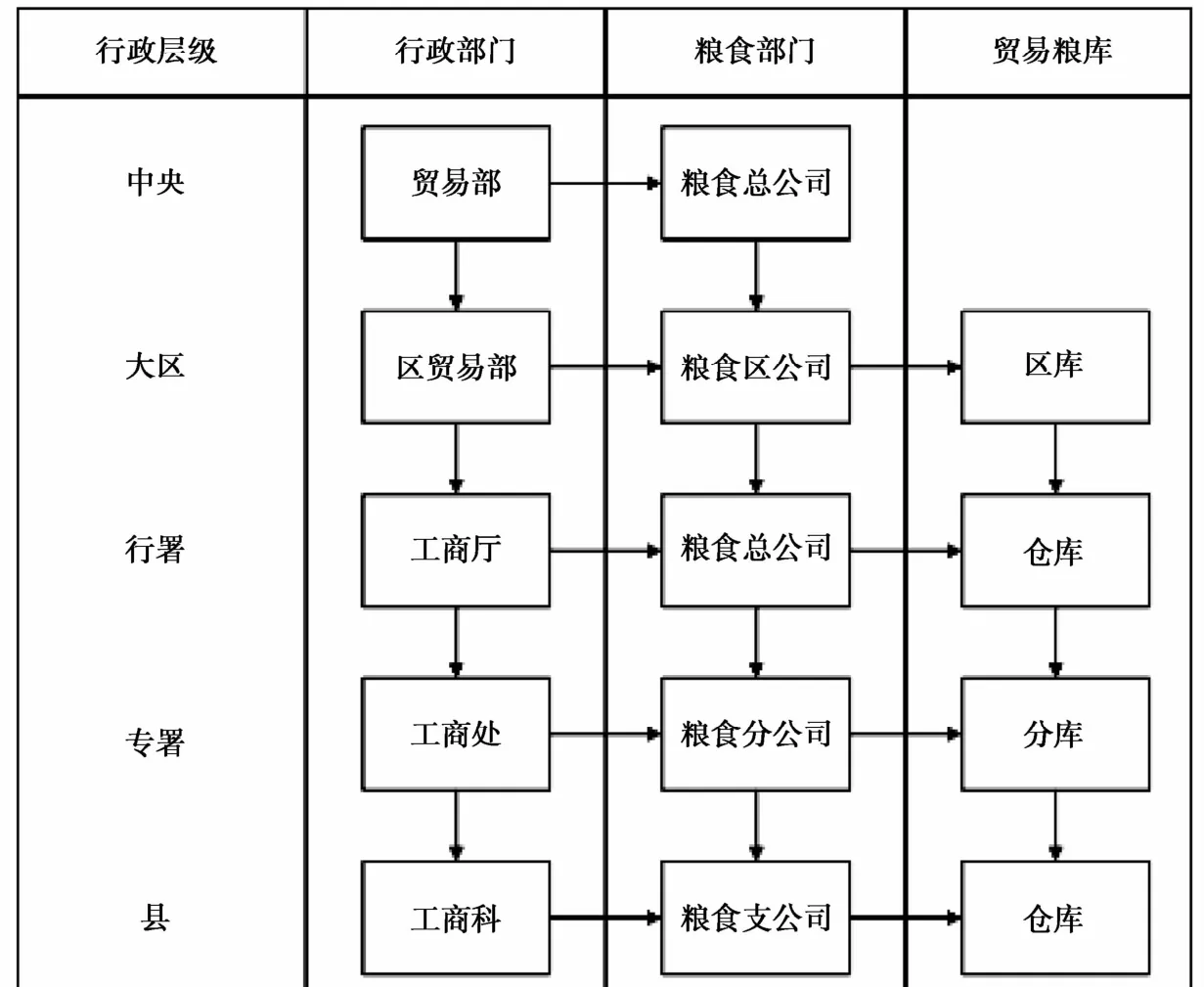

一、粮仓管理体制

粮食机构的组织形式,在新中国成立初期分属于财政和贸易两个系统,粮仓的相关机构也相应由这两个系统组成。1950年3月14日,中华人民共和国政务院发布 《关于统一全国国营贸易实施方法的决定》,决定建立中央人民政府贸易部,并在其下设立国内贸易专业总公司,其中便有粮食总公司。粮食总公司的职权是掌管全国粮食经营,调节粮食市场。所以,粮食公司也管理了大量粮库,即贸易粮库,其层级关系是:贸易部——各级粮食公司——贸易粮库 (图1)。

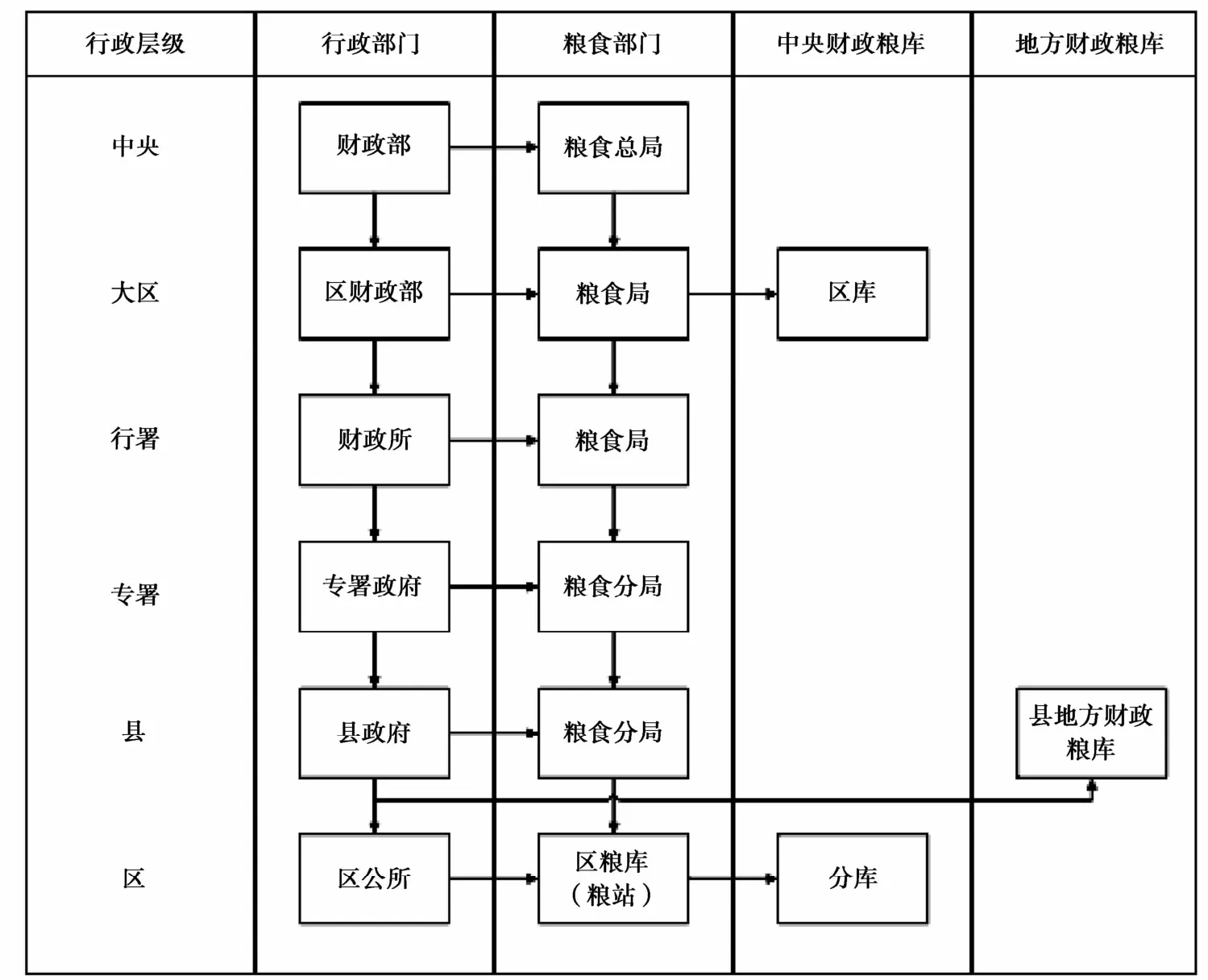

1950年3月24日,政务院第25次政务会议通过 《关于统一国家公粮收支、保管、调度的决定》,规定: “各级粮食局及中央公粮库,其主要职责为管理国家公粮……国家公粮入中央公粮库;县地方粮入县粮库。为加强国家公粮管理,中央设粮食管理总局,受中央人民政府财政部领导。大行政区设粮食管理局,受中央粮食管理总局及大行政区财政部双重领导。省设省粮食局,受大区粮食管理局及省财政厅双重领导。专区和县设粮食分局及中央公粮区库、分库等”⑥《当代中国粮食工作史料》(内部发行),第45页。。由此可见,中央财政部下设粮食管理总局,而各级财政粮库也归各级财政部及粮食局管理,其层级关系是:财政部——各级粮食局——财政粮库。各地县粮食局负责具体的公粮征收工作,而县地方财政粮库,则归县政府相关财政机构管理 (图2)。

图1 1952年8月以前贸易粮库管理体系

图2 1952年8月以前财政粮库管理体系

需要指出的是,财政粮库与贸易粮库都称为 “中央公粮库”。财政粮库中储存的是农民上缴的农业税税粮,即我们通常所说的 “公粮”;贸易粮库中储存的是政府作为粮食市场的营销者之一,在市场上进行买卖的粮食,即我们通常所说的 “购销粮”。但无论是财政粮库还是贸易粮库,它们都储存国家公有的粮食,合称为“中央公粮库”。这里 “公粮库”的概念不仅仅指财政粮库。

1950年5月2日,川东行署根据中央要求,规定了各级局库之间的领导关系与职权,其中值得注意的是关于中央粮与地方粮 “分账不分仓”的决定。文件中提及:“各级局库之主要职责为统一管理中央公粮。但在目前中央粮与地方粮尚不能分开管理之情况下,即负责中央粮与地方粮之统一管理。在中央粮库与地方粮库未划分前,是分账不分仓,即在中央粮与地方粮统一管理过程中,在账目上必须严格分开,以免混淆”①《川东行署关于各级粮食局库之职权及工作范围的决定》(1950年5月2日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00001-00001。。通过查阅江津县档案可以发现,公粮征收将中央粮与地方粮统一合并在一起,如区分中央粮库与地方粮库,无疑将会增加运粮成本,加之新中国成立初期江津粮库仓容始终处于紧张状态,粮库的性质便没有加以严格区分。

至于中央粮与地方粮在账目上的具体数字与比例的划分,其实是在征粮工作全部完成后才确定的。从1951年12月江津县粮食局送交县财委会的一份报告可以看出,地方粮食局在上缴公粮方面,与中央存在一种推诿关系。江津县粮食局上报说,秋征入库已经基本结束,“但中央粮与地方粮尚未彻底算清”,各区尚无正确数字,请示县财委迅速划分中央与地方粮以便编造年终决算,“假如中央与地方未划清而上报了,将来若发生应补地方粮时,则须向川东(行署)申请退库,这与上级规定不符的”②《江津县人民政府粮食局 (报告)》(1951年12月10日),江津县档案馆藏,档案号0009-0001-00031-00017。。

其实,早在1950年3月,中央就明确规定了地方超额征收公粮的划分比例,规定 “凡超过中央所分配的公粮任务,又未违反中央所规定的征粮政策和法令者,其超过之数额,得按二八提成奖励,即八成留归地方,二成上解中央”③财政部农业财务司编:《新中国农业税史料丛编》第5册,中国财政经济出版社,1986年,第42页。。1951年改为 “农业税收入超过任务者,其超过部分,得留百分之五十给地方”④《建国以来重要文献选编》第2册,中央文献出版社,1992年,第177页。。据上引文件,1951年12月,江津县属各区已经知道超额公粮总数,却仍在讨论中央粮与地方粮的划分比例,旨在希望在中央与地方利益的讨价还价中争取主动。

县级政府在征收公粮的过程中,一方面希冀将超额征收的公粮更多地上缴中央,以获得上级对其工作的肯定;另一方面又希望将超额征收的部分更多地留在地方以供各项支出,缓解财政困难。在制定征粮计划之时,只有尽可能多地超额征粮,超额越多越能同时满足这两方面需要。

中央粮与地方粮 “分账不分仓”的规定,则在一定程度上使得征粮之后,中央对于地方应上缴的超额部分不能完全获得。如果中央粮仓与地方粮仓分别建设和管理,那么中央粮仓的仓容与地方粮仓的仓容将是一定的,相应的各自超征的数额也是一定的。又因中央粮仓与地方粮仓之间不能随意调拨粮食,那么中央能够完全掌握中央仓内的粮食。但如果中央粮与地方粮不分仓库,那么就会出现江津这种情况,应上缴的超额部分有可能会被划归为县地方粮。我们在江津县粮食局1952年6月12日的一份《提案》中可以看到这批未上缴的超额公粮的用途:

我局近奉上级指示,为了满足农民之需粮,要展开销售,经我们研究商同财委同意在各地推销,但很多地方我局已无存粮,但地方粮库确有,因此提出是否可和地方粮库掉换一部[分],或正式订约发交与粮司。

五一年秋征超过任务数八百万斤,经县研究由各区退还粮民,但到现在为时已六七月了,却还有二百三十万斤没有退库,特提出此粮是否还要退还。①《提案》(1952年6月12日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00022-00022。

这里 “我局”是指江津县粮食 (分)局。文件说到,1952年6月要展开粮食销售工作,但是县粮食局系统下的 “中央财政粮库”(图2中的 “分库”)已经没有存粮,粮食局的第一个方案,是向县委请求,希望将 “地方粮库”(图2中的 “地方财政粮库”)中的一部分粮食调入 “中央财政粮库”(图2中的 “分库”)进行销售,或者让粮食公司与 “地方粮库”签订合同直接进行销售。1951年3月,中央人民政府财政部、贸易部就粮食局系统和粮食公司系统之间的调拨做出规定,粮食调拨之前,双方应订立粮食接交协议或合同②张培田主编:《新中国法制研究史料通鉴》第8卷,中国政法大学出版社,2003年,第8569—8571页。。

粮食局的第二个解决方案就是将县里1951年未上缴的超额征收的公粮不再退还给农民。由于1951年江津在土改中查田评产,并将常年产量定为68182万斤,比表1中1951年实际产量多出12791万斤;税额(包括附加)15289万斤,比1950年增加60%以上,农民实际税率高达27.6%③江津县志编辑委员会编著:《江津县志》,四川科学技术出版社,1995年,第473页。此处的农业税率略高于表1中的25.9%,是因为两套数据存在差异,表1中的数据可能没有包括农业附加。。群众反映负担太重,所以县里决定将这800万斤公粮退还给农民。到1952年6月为止,共退还了570万斤,还有230万斤没有退还,所以粮食局提议将这一部分粮食用作销售。有一份材料说:“五一年在秋征结束后退库5120000斤”④《江津县一九五○年至五二年度农业税征收情况表》(1953年8月29日),江津县档案馆藏,档案号0001-0001-00129-00001。。因为此表是1953年制定的,反映的是1950年至1952年各个年份的年终农业税情况。因此,这800万斤的超额公粮只退给农民512万斤,剩下的288万斤以返销粮名义重新卖给了农民。

由此可见,在1952年8月粮食机构与粮食公司合并以前,国家对于粮食的管理分属于两个系统,两个系统各司其职,虽然相互之间发生交集,但互不统属。统一的管理还有待于机构的整合。

二、粮仓的扩建

关于公粮的保管,1950年中央要求各地区“有计划地在三四年内建设粮食仓库及加工工厂。县地方公粮库修建计划由县人民政府拟定,报经省人民政府批准后,从1951年起逐渐修建……在新的仓库修建未完成以前,为适应工作需要,应充分利用现有仓库和庙宇、祠堂,并租用私人的仓库和房屋,其必修理者可酌予修理”⑤财政部农业财务司编:《新中国农业税史料丛编》第5册,第43页。。根据1950年至1954年的档案记载,对江津县仓容情况进行整理可得表1(见下页)。

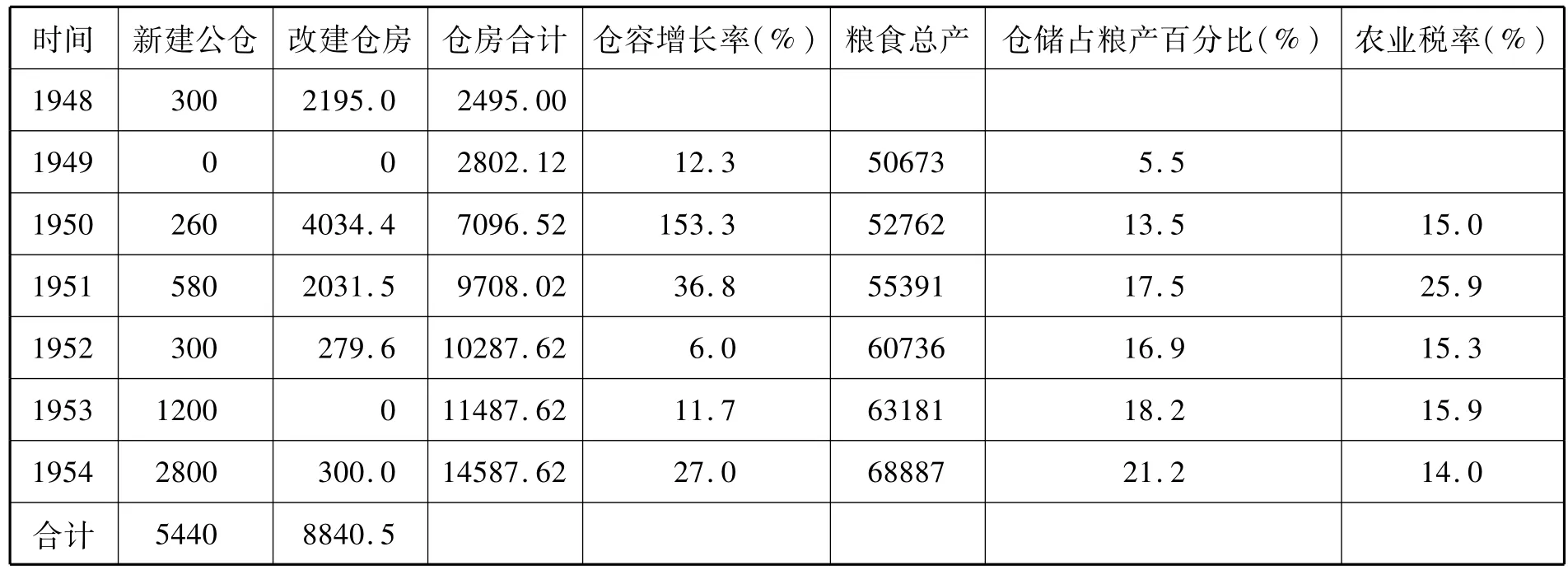

自1915年起,江津税收由银两改征银元,至1941年方将田赋改征实物。民国时期农业税(正税)率低,粮仓需求量较小,政府无力建设新仓,粮仓多由庙宇、祠堂等改建。 《江津县志》记载,1947年民国政府田赋粮食管理处在江津县白沙镇东海沱建成新式公仓3幢,仓容只有大约300万斤。至1949年,全县共有仓163处,容量12479吨,约2495万斤⑥《江津县志》,第440—441页。。此处的仓容可以视作1948年的仓容。这一年全县粮食产量不详,无法计算出仓容率——即仓储粮食占全县粮食总产量的比例。

1949年11月28日江津解放,江津县粮食局仅 “接受了国民党破烂不堪的仓容374万斤(其中只有公仓三栋,容量240万斤,其余皆庙宇改造的)”⑦《一年来的工作总结》 (缺具体日期),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00001-00036。,如果加上属于县地方财政粮库的2428.12万斤仓容,总仓容则有2802.12万斤。据表1,是年仓容率为5.5%。这一数据与国民政府农业税率接近。1950年上半年,人民政府主要采用 “大户加征”的方式,征收1949年的农业税,税额不低于17.6%,大大超过国民政府农业税水平。

表1 1955年以前江津县仓容与粮食产量情况① 说明:1、表中数据均根据文件重新计算所得。受资料限制,仅统计到1954年为止。2、1952年8月,江津县粮食局接到西南财委、川东财委的指示,要求 “粮食局、粮食公司两机构统一合并接收地方粮库仓房”,地方粮库2428.12万斤仓容全部由粮食局接收 (《江津县人民政府粮食公司 (通知)》附表,1952年8月16日,江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00028-00005)。所以,本表1949年至1952年仓容即粮食局与粮食公司两单位仓容之总和。(单位:万斤)

1950年江津县新建公仓只有260万斤,而改建仓房则多达4000多万斤。此时粮仓仍以改修、借用民仓、民房、庙宇和祠堂为主。由于修建过程中材料缺乏,工程进程和质量受到影响。政府发动民众利用祠庙牌匾,“一个月便完成了4000万仓容修缮任务”②《一年来的工作总结》(缺具体日期),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00002-00017。。虽然仓容迅速扩大,但在后期粮食保管工作中,粮食发霉、蛀虫等变质情况非常严重,这与仓库较为简陋有很大关系。据表1,1950年的仓容率达到13.5%,接近当年15%的农业税率。

1951年江津县成立了建仓委员会,县长任主任委员,粮食局局长任副主任,其下各区设有建仓分会,负责计划、测绘、选址等问题,这使各地的粮仓建设趋于科学化。这一机构的成立体现了政府对仓储问题的重视。有趣的是,虽然这一年的仓容率增加至17.5%,而是年农业税率则高达25.9%。全县农业产量的8.4%,亦即4652万斤稻谷无仓可储。如上文,1951年还有多征的800万斤已经入库,却未计入农业税中。由此可知,共有5452万斤稻谷无仓可储,这一数值接近全县全年总产量的十分之一。

据1952年6月的一份材料说,在土改后征粮任务加大的情况下,各区粮仓均感缺乏。1951年秋征时,借了不少民仓、民房。这些民房由于土改时大多已分给农民,现在农民纷纷要求收回。借用的祠庙公地或校舍,学校也要求归还。由于这一年没有建仓任务,如果民仓、民房归还原主,1952年的秋征仓容就大成问题。根据西南军政委员会的有关通知,将各库原用祠庙公地,或划拨粮库房屋,请确定产权;借用民仓、民房、校舍,请仍准借用③《提案》(1952年6月12日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00022-00002。。在另一材料中,我们知道,政府所借用的民房多达1960间①《江津县人民政府粮食局1952年业务工作总结》(1952年12月26日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00022-00019。。计算结果,每间民房平均储存2.78万斤粮食(5452/1960),粮仓之简陋可见一斑。

1951年征购量大幅增加,导致粮食质量下降,大量差粮掺入。更为严重的是,由于借用民仓民房,仓库安全得不到保证,出现大量偷粮案件。不仅如此,民仓民房的质量大多不能达到粮仓的标准,加之产权未定,维修无法进行,粮食的生虫、发烧、霉变便理所当然。政府除了发动群众晒粮外,别无他策②参见 《本局关于仓管工作的指示、计划、通知、通报、报告》中各有关文件,江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00011-00002。。

也许这些严重问题在全国具有一定的普遍性。地方政府与中央政府不可能没有意识到这一问题的严重性,只是囿于资金,没有能力建设新仓,使情况变得越来越糟糕。1952年底,江津县粮食局在工作总结中说到:“保管方面粮食发烧、发霉、生虫情况产生,发烧的粮食全年有2000多万斤,发霉的70多万斤,生芽的23斤,霉烂的766斤,火烧小麦33452斤,盗窃的300多斤,生虫的粮食是100%,不过是程度上的不同而已,特别杂粮生虫更为严重,一个胡豆上即有七、八个虫眼”③《江津县人民政府粮食局1952年业务工作总结》(1952年12月26日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00022-00019。。粮食变质、霉烂程度由此可见一斑。直到1952年12月29号,江津县粮食局接上级指令,在交通便利的粮食集散地,修建总容量为400万斤的仓房④《修建临时粮仓》(1952年12月29日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00044-00001。。下达任务之时已近年底,当年不可能开工建设,更不可能完成。从下引资料看,这一计划融入1953年的年度计划。

1953年的粮仓建设总任务为1700万斤,当年实际完成1400万斤。从各期工程安排看,第一期工程迟至8月才开始进行⑤《五三年粮食工作总结》(1954年1月5日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00037-00001。,第二期工程直至9月23日才下达⑥《江津县人民政府粮食局(通知)》(1953年9月23日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00044-00021。,11月全部完工,以致工期延误,有300万斤建仓任务拖至1954年1月。如将1954年1月完成的300万斤仓容算入,则1953年实际完成建仓总数为1200万斤(200+1000)。

1953年下达的第三次建仓任务500万斤尚未开工,所以这部分新建仓应算入1954年之中。1954年1月28日,江津专区下达了第四次建仓任务800万斤⑦《四川省人民政府江津区专员公署财政经济委员会通知》(1954年1月28日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00077-00003。。在完成第三、四次建仓任务后,江津县利用剩余款项增建了简易仓容1300万斤。9月26日,江津专区又分配给江津县600万斤永久型仓房任务⑧《江津县人民政府粮食局报告》(1954年9月26日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00080-00034。。永久型仓房工程质量要求较高,建设较慢,即使按照上述引文中一般收纳仓的建设速度,600万斤仓容至少到1955年中才能完成,年底最多完成200万斤。所以,1954年2800万斤(500+800+1300+200)的总任务可以视为当年新建仓容的最大值。

很显然,在最需要扩建仓容的1952年,政府用于粮仓建设的资金安排出现了问题,以致出现大量因保管不善而造成的粮食损失。1953年的农业税率降为15.3%,即降至1950年的水平,而仓储水平则有16.9%,超过农业税率,表明仓储与公粮征购大体平衡。从某种意义上说,仓储限制了政府征收公粮的能力。

《四川省志·粮食志》说:“从1953年开始实行的第一个五年计划和粮食统购统销这两件大事,使粮油购销规模迅速扩大,数量急剧增加,仓库不足的矛盾更为突出……为了解决这一矛盾,从1953年开始,开展了四川历史上第一次大规模的仓库建设”⑨四川省地方志编辑委员会:《四川省志·粮食志》,四川科学技术出版社,1995年,第161页。。结合表1的数据看,此说不假。1953年与1954年的仓储率超过农业税率的幅度加大,表明粮仓中增加了更多的统购粮。不过,还可以作另一层面的理解:直到1952年,政府似乎还没有充分能力处理粮仓与粮食征购之间的紧张关系。从1953年9月开始,情况开始变化,危局出现转机。

三、市场整肃与机构调整

1952年,政府虽然在粮仓建设方面未能取得重大进展,但在打击私商、清理干部与调整机构方面动作频频,成效显著。联想前文所引1951年底陈云关于 “淘汰若干不宜于存在的中间商”的说法,令人颇感 “若干”之虚, “淘汰”之实。

1.“五反”运动对私商的打击

新中国成立初期,中共中央曾为抑制通货膨胀而对私营工商业进行严厉打击,致使整个行业生产经营一度出现严重困难,至1950年下半年才逐渐复苏。1952年1月26日,中共中央发出 《关于在城市中限期展开大规模的坚决彻底的 “五反”斗争的指示》,“五反”运动开始。

从江津县委会议记录档案来看,“五反”指示下达后,江津并未立即采取行动,主要精力依然集中于 “三反”。关于 “五反”,县领导指出:

根据中央指示,“五反”强调大城市,中小[地区]力量不足,又无经验。“五反”比 “三反”更困难,而且影响生产 (税收财经收入受到很 [大]影响),同时背上包袱,搞起来收缩不了。大城市不搞,不法商人趁机破坏。油溪搞 “五反”,是公安和税收掌握了5、6个(仁沱亦是这样),根据这情况是不行的,停止是对的。①《县委扩大会议记录》(1952年2月19日),江津县档案馆藏,档案号0001-0001-00041-00006。

江津县主要领导清楚地知道,如果 “五反”大规模展开,定会影响生产;对私商打击严厉,最终影响财政税收。仔细分析,县领导讲话中隐含着更深层的意思:大城市不搞 “五反”就会有不法商人趁机破坏,而像江津这样的小地方即使不搞 “五反”,商人也不会对市场进行破坏。他认为 “五反”的开展,必须要有公安机关和税收部门介入,要拿到不法商人确凿的犯罪证据。

但中共中央与西南局再次下达关于展开“五反”运动的相关文件,形势渐紧②《西南局指示》 (缺具体日期),江津县档案馆藏,档案号0001-0001-00041-00006。。江津县委逐步认识到中央对这一问题的重视,开始启动 “五反”运动。虽然江津地区的 “五反”运动从2月下旬到4月底只进行了一个多月③《江津县志》,第34页。,但因采取了与 “三反”运动捆绑的方式,效果明显。

就粮食市场来看,“五反”运动结束后,私商几乎全部停业。白沙区是江津县的商业中心之一,白沙区米坐商在 “五反”运动前有85家,流动资金达24000万元。运动结束后,转业或停业的有43家,超过50%。至1952底,仅有37家继续营业,只有一家资金达到500万元,另一家200万元,其余35家每户只有100万元左右,合计约4000万元,为运动前米坐商流动资金的一个零头,以比率计则为16.7%。1952年2月份时米业摊贩有128人,12月仅剩42人,多数摊贩转业做小工了。最重要的是,“五反”运动前,白沙区的私人加工米厂有18家;运动结束后,停业或转业的就有7家,至年底全县仅存4家④《江津县人民政府粮食局1952年业务工作总结》(1952年12月26日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00022-00019。。

在江津,粮食市场主要是大米市场,而不是稻谷市场。当私营的加工米厂不复存在,私人粮商就失去了市场的主动权。国家掌握了几乎全部的加工米厂之后,也就掌握了粮食市场的主动权。江津县的这一举措,正合陈云所称“淘汰若干不宜于存在的中间商”。只是这里的“若干”,差不多已是全部私人加工米厂的78%。

私人粮商的突然消失对政府的粮食购销工作产生了极大影响。过去私商会从粮食公司以批发价购买粮食后,贩运到较为偏远的地区零售给农民,从而调节粮食流向。在 “三反”、“五反”运动结束初期,由于粮食机构干部与私商都是重点打击对象,加之 “五反”运动后私商停业较多,所以公私之间的贸易关系大部分消失。

1952年8月份新粮开始收购后,为进一步打击私商,完成收购任务,川东粮食局决定将江津定为粮食收购县,粮食批发与零售价格相同。私商无利可图,停业加剧。大宗订单消失,再加之1952年粮食局忙于 “三反”、 “五反”运动和机构调整,最终没有完成销售计划。与此同时,江津县粮食收购与调运依然超额完成,最终造成 “私商停业,价格混乱,形成粮食倒流,从销售区流向收购区,从城市流向农村”①《江津县人民政府粮食局1952年业务工作总结》(1952年12月26日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00022-00019。的局面,粮食市场陷入极度混乱的状态。

2.“三反”运动对财经干部的 “清洗”

“五反”运动是政府清理外部市场障碍的手段,而 “三反”运动则着力于整肃内部干部的思想。1952年1月,江津地区在接到开展“三反”运动的指示后,马上制定 “打虎”计划——大老虎70个,中小老虎417个,贪污款项355亿。至2月中旬,江津地区 “打虎战役成绩很大,捉到大小老虎232个……但大虎尚差38个,小虎尚差216个,款差241亿”。②《县委扩大会议记录》(1952年2月19日),江津县档案馆藏,档案号0001-0001-00041-00006。于是,江津县委召开扩大会议制定 “打虎”计划,认为 “任务分配只能超额”,自报计划打出10个 “大老虎”,但是这一计划实行得并不顺利。面对 “打虎”困难,县领导在县委会议上说:“首先应决定大老虎在哪里 (1亿以上)……第四,确定部门。我认为粮食局主要是仓库,不能下10亿,银行亦不能下10亿,中粮百货公司、税务局、搞道木的,大贪污的巢穴要避免弄出伤面子的思想,反过来说弄出来就可以将功赎罪。根据各具体情况执行。税务、专卖集中干部,粮食指名调仓库主任”。最终经过讨论,“大老虎”的指标确定:“银行4个、税务2个、粮食局3个、粮 (食)公 (司)2个、百货1个、县府2个,共14个”。③《县委扩大会议记录》(1952年2月19日),江津县档案馆藏,0001-0001-00041-00006。从这段话我们不难看出,其实县领导对 “三反”运动的斗争对象早已心中有数,明确指出 “大老虎”集中于银行、税务、粮食等财经部门,甚至确认了各部门中任职于哪些职务的干部应是 “大老虎”,即税务部门与专卖部门的干部、粮库主任。④《县委扩大会议记录》(1952年2月19日),江津县档案馆藏,档案号0001-0001-00041-00006。

“三反”运动对1952年江津县粮食局工作任务的完成产生了影响。由于 “三反”运动对干部冲击较大, “部分干部思想相当混乱,会计、调运、加工等工作陷于被动的状态,几乎全部停顿下来,应该办的事和账务的处理都积压起来”⑤《江津县人民政府粮食局1952年业务工作总结》(1952年12月26日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00022-00019。,直到6月份川东行署指示恢复财经工作,干部思想才逐渐稳定。总之,在统购统销开展之前,政府内部对自身权利、市场和私营工商业的认识渐趋统一。

3.财经系统的机构调整

1952年8月7日,中央人民政府委员会第17次会议决定将原贸易部所辖中国粮食公司和财政部的粮食总局合并,设立粮食部,统一管理粮食收购、加工、储运、销售工作。政务院财政经济委员会指导粮食部的工作。同时,决定撤销中央人民政府贸易部,成立中央人民政府商业部与对外贸易部。开始形成国内贸易分别由商业部、粮食部和中华全国合作社联合总社 (1954年改为中华全国供销合作总社)分工管理的格局。⑥苏尚尧主编:《中华人民共和国中央政府机构(1949—1990年)》,经济科学出版社,1993年,第394、387页。

仔细分析改革前后各机构下的部门设置,便可以看出,不但国内贸易管理机构一分为三,而且政府对国内贸易的立场也发生了变化。1949年11月1日,中央人民政府贸易部在原华北人民政府工商部及中央商业处的基础上成立,其职责为统一管理国内贸易和对外贸易。至1951年,贸易部下设办公厅、国外贸易司、国内贸易司、经济计划司、财务会计司、人事司、储运司等。国内贸易与经济计划分属国内贸易司和经济计划司,两司各自分管相关事务。贸易部对于市场的作用为监管与调控。

至1954年,商业部的机关设有办公厅、经济计划局、财务会计局、商业组织技术局、物价局、教育局、人事局、监察室和保卫处等,其中涉及国内贸易管理的有经济计划局与物价局两个部门。物价稳定问题一直受到政府重视,1952年开始设置独立机构进行管理,从中可以看出商业部对整个市场的 “控制性”。粮食部机关设有办公厅、计划统计司、财务会计司、粮价司、采购司、供应调运司、人事司、监察室、基本建设局、加工局、仓储局,也以计划和监控粮食市场为主①苏尚尧主编: 《中华人民共和国中央政府机构(1949—1990年)》,第394页。。1950年7月,在中华合作事业管理局的基础上建立中华全国合作社联合总社,统一领导和管理全国的供销、消费、信用、生产、渔业和手工业合作社。虽然中华全国合作社联合总社指导、监督全国的合作事业,但并非指导与监督整个国内贸易市场。同时,其下属各级供销合作社也参与国内贸易市场,它们的身份类似于国营企业。总之,在贸易部撤销后,政府对于国内贸易的角色由 “管家”转变为 “主人”,控制力度不断加强。在这一背景下,粮食局与粮食公司合并的意义也就呈现了出来,那就是对整个粮食市场进行完全控制,消灭私营工商业。

过去,在粮食公司系统下,粮食的买卖与加工需要设置专门的门市部、批发部与加工厂,在较为偏远的地区则多依靠私商贩运与加工进行调节。1951年5月,贸易部统计全国只有门市部475个、批发部28个,加工厂143个②《当代中国粮食工作史料》(内部发行),第46页。,远不足以覆盖全国的城市与乡村。由于合作社销售网点多,普及范围广,所以粮食公司时常与合作社签订代购代销合同,以便更好地调节粮食市场。

粮食部成立后,与中华全国合作社联合总社的联系更为密切,扩大粮食代购代销与加工。1952年5月20日,贸易部发出《关于全国贸易机构组织形式的初步意见》,其中有关国内贸易方面,除了规定 “粮食公司与粮食局合并办公,准备逐步过渡到粮食部”之外,还规定:“在全国72个10万人口以上的城市、省辖市和新建大矿区设置国营零售系统,小城市和农村的零售完全由合作社办理”③《当代中国粮食工作史料》(内部发行),第47页。。合作社与粮食部之间的合作进一步加强,节省了粮食部设置机构的成本,并且为之后的统购统销打下基础。在《江津县人民政府粮食局1952年业务工作总结》中可以看到它们之间的关系:

私商加工订货情况:自 “三反”、 “五反”运动开展,私商的加工订货完全中断,同时粮食机构合并,直属加工厂和合作社加工厂的加工已足够供应,所以对私商的加工等于没有来往,因此私商多次要求加工或代售,并且要求公司给他设法卖机器,根据此种情况,我司马上写报告请示上级但未得到解决。

各单位业务配合方面:与合作社订立全面代销和代购,扩大了销售和收购面,满足了群众的要求,并解决了我局人力不足分配的困难,也扶持了合作社。④《江津县人民政府粮食局1952年业务工作总结》(1952年12月26日),江津县档案馆藏,档案号0023-0001-00022-00019。

由此可见,私商消灭后,粮食部与合作社之间的广泛合作是优化资源配置的最佳方法,而这正符合中共中央的初衷。就这样,在1952年一年的时间里,中共中央已经从政治上与组织上为统购统销的实施做好了准备。

四、讨 论

1951年底陈云开始酝酿 “粮食统购”问题,表明中共决心带领人民走向统购统销即向着计划经济之路前行。1952年,除了粮仓新建的速度与规模不能满足大规模统购统销的要求外,消灭私商、整顿干部与调整机构的逐一展开,表明中共领导人力图实现既定目标的决心。

过渡时期总路线一直是中共中央讨论的问题,毛泽东 “三年准备,十年计划经济建设”的构想在1949年以前就已提出,而 “在新中国成立的头三年,在某些方面 (不是在一切方面)已经开始了社会主义改造的初步工作”①《中国共产党历史》第2卷上册,中共党史出版社,2011年,第184页。。确实,1952年展开的一系列政治运动及行政体制改革,即属于 “社会主义改造的初步工作”,属于统购统销准备工作的重要组成部分。

有一个问题因此而产生。为什么一个有计划且按计划实施的经济制度,却成为危机时刻迫不得已的集体选择?按照 “敌人制造危机”的逻辑,私人粮商不但理所当然地成为 “罪大恶极”的市场破坏者,也理所当然地成为 “黑色炸药”的可能引爆者。陈云曾指出:“现在已有大批粮贩子活动于集镇和乡村之间,只要粮食市场乱,一个晚上就可以出来上百万粮贩子”②《陈云年谱(1905—1995)》中卷,第178页。。10月10日,陈云再次强调了这一观点,他说:“只要粮价一波动,搞粮食投机的人一个晚上就可以增加几十万;如果波动两三个月,粮贩子就可以增加几百万”③《陈云文选》第2卷,第204页。。10月17日,江津县有关文件也称: “粮食贩子囤积居奇”④《江津地委关于县书会议情况的报告》(1953年10月17日),江津县档案馆藏,档案号0001-0001-00112-00006。。然而,在1953年10月之前,江津县档案中从来不曾出现类似的记载。陈云还指出:“现在农民不把粮食卖给商人,商人也就无粮可卖,全部由我们来卖,所以我们卖出的就多了”⑤《陈云文选》第2卷,第203页。。江津的个案有多大普遍性有待研究,但从江津一个县的情况看,1952年私人粮商已被基本消灭,市场完全控制在政府手中。政府卖出多少粮食,粮食价格如何,与商人基本无关,粮价上涨主要是农民惜售的结果。

粮价上涨迫使政府采取果断措施实行统购统销,即便粮仓准备还不充分,但预算已定,资金已备,边修边储,于是形成1953年底和1954年初的粮仓建设高潮。粮价上涨一方面是统购统销的动因,一方面也是市场整肃的结果。整肃市场导致统购统销,是理解1953年10月变局的切入点之一。对江津县这一个案的分析表明,没有市场调节的粮价不能反映真实的供给与需求。整肃市场造成的粮食危机,迫使政府采用统购统销的方式进一步消灭市场,中国经济由此步入计划经济时代。

(本文作者 李婉琨,上海交通大学历史系硕士研究生;曹树基,上海交通大学历史系教授 上海 200240)

(责任编辑 吴志军)

Granary,Market and System:Preparations for the State Monopoly of Purchase and Marketing——Observations Centering on Jiangjin County

LiWankun&Cao Shuji

At the end of 1951 Chen Yun began to consider centralized purchase of grains in the country,the Communist Party of China determined to implement the policy of state monopoly of purchase and marketing.In 1952,due to shortage of funds the government of Jiangjin County was not able tomake considerable progress in the construction of large granaries.However,it achieved remarkable results in cracking down the activities of privatemerchants,purifying the ranks of cadres in the financial and economic fields and reorganizing financial institutions and basically controlled the processing and sales of grains.In a national perspective all these works were done for the preparations of implementing the policy of statemonopoly of purchase andmarketing and guided,step by step,the Chinese agricultural economy and even the entire Chinese economy into the era of planned economy.

K27;D232

A

1003-3815(2012)-03-0083-11