隧道工程地质调查中观测点的应用及勘察路线的选择

2012-05-14王凯

王 凯

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西西安 710043)

1 观测点的基本概念

1.1 地质观测点的定义

在野外进行观测、描述地质现象的地点。

1.2 地质观测点的分类

地貌观测点,不良地质观测点,特殊岩土观测点,地层观测点,构造观测点。

1.3 观测点布置原则

在地质构造线、地层接触线、岩性分界线、标准层位和每个地质单元体应有地质观测点;地质观测点的密度应根据场地的地貌、地质条件、成图比例尺和工程要求等确定,并应具代表性;

地质观测点应充分利用天然和已有的人工露头,当露头少时,应根据具体情况布置一定数量的探坑或探槽;

地质观测点的定位应根据精度要求选用适当方法;地质构造线、地层接触线、岩性分界线、软弱夹层、地下水露头和不良地质作用等特殊地质观测点,宜用仪器定位。

2 勘察规划的原则及勘察路线的选择

在一条山区铁路长大隧道的调绘中,切忌像无头苍蝇一样,漫无目的,为图平面美观,机械性的沿线路两边开展调绘工作。思维模式化,爬洞身、穿大沟,不顾客观条件,没有充分研究区域地质资料,这种没有针对性的工作安排,往往延误了勘察期限,还解决不了问题。

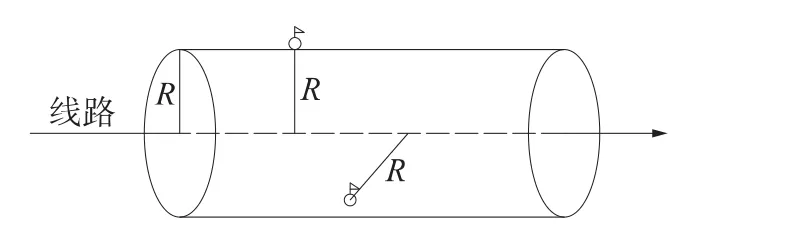

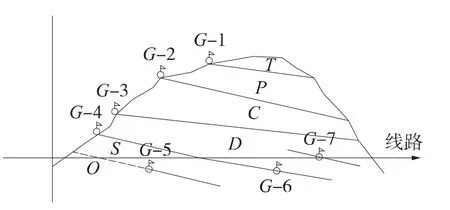

线路周围的空间是立体的,不能单从平面上确定所做的观测点和线路之间的距离远近,而且即使较近的观测点,投影到线路上的距离可能更远。岩层的分布和构造的变化是复杂的,但可以明确一点,推测的距离越长,填绘精度的离散性就越大。所以调查的目的,或者说我们追求的目标,就是缩短这个投影距离,从而提高围岩划分的精度(如图1所示)。

图1 投影分析

把线路周围的空间看做一个圆柱体,假如层面垂直于线路方向,那么线路正上方,与线路距离为R的观测点,与线路同一水平面上所做的,与线路距离为R的观测点,投影到线路上的距离是一样的,均为R。但是从平面上看,一个点在线路上,另一个与线路的距离为R。看似更近的观测点,其利用效率并不一定高,而且山顶基岩受物理风化作用的影响,往往比山下沟内出露的基岩严重,所反映的产状变异性较大,耗费的人力和时间却更多。在此基础上,如果岩层的产状与线路的关系发生变化,那么投影的距离也会改变,且有很多种可能性。再考虑到实际地形地貌的不同,要想做出一系列更具代表性的观测点,制定合理的勘察规划,是非常重要的,往往可以达到事半功倍的效果。正确的勘察规划,应该是在充分分析了区域地质资料,或者前期勘察成果的前提下,考虑线路与地层产状、地质构造的关系后制定。大致分以下几种情形。

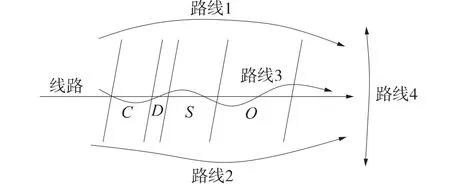

2.1 地层走向与线路大角度相交(如图2)

图2 地层走向与线路大角度相交

这种情况下,如果想调查清楚地层的接触关系,划清地层界线,就应该着重沿路线1、2、3开展调查工作,即地层穿越法。而路线4则作为辅助验证手段。而在路线1、2、3之间的侧重点上,根据地形地貌,岩层倾角大小等因素,还需分析后决定。

(1)岩层倾角较陡

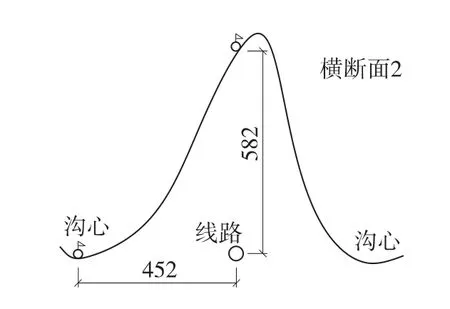

坡度较缓的地形:线路与洞顶的距离,远远小于线路到两侧沟谷的距离,如图3所示,那么,毫无疑问,应选择路线3,即隧道洞身的地层穿越法为宜,既精确又直观。

图3 岩层倾角较陡

坡度较陡的地形:线路与洞顶的距离,大于线路到两侧沟谷的距离,如图4所示,那么,无论从安全性还是从精确性上,我们都应该把侧重点放在线路两边的地层穿越法上。

图4 坡度较陡

当然,这几种方法是相辅相成的,为了调查清楚线路与地层的接触关系,进行大面积的调绘是必不可少的,但是如果把有限的精力和时间,放到更具代表性和准确性的路线上,必然会达到事半功倍的效果。

(2)岩层倾角较缓

如果岩层的倾角十分平缓,洞身上所做的观测点,有很大可能投影不到线路上,对于查清地表的地层接触关系尚可,但对于查清地层与线路的接触关系,提供合理的围岩分级依据则意义不大(如图5所示)。

图5 岩层倾角较缓

其中T、P、C三个时期的地层,倾角平缓,与隧道洞身并没有交汇,以G-3号观测点为界,往大里程方向,隧道洞身地表所做的观测点,除了有助于分析地表的地层接触关系,在隧道工点的设计中很难被利用上。而以G-3号观测点为界,往小里程方向的隧道洞身地表,以及在线路两侧,线路高程附近所做的观测点,才是划分地层界线,提供工程参数的重要依据。因此,在大致掌握了地层分布与线路洞身的关系后,就应该把侧重点,放在这些真正需要仔细开展工作的地方。另外,在这种岩层倾角较平缓的情况下,利用观测点投影到线路上时,投影的距离往往相对较远,精度很难得到保证。所以,在适当的位置,合理的布置深孔钻探是非常必要的。比如在C与D,D与 S,S与O之间的地层分界线附近,通过钻孔揭示出地层界线的实际位置,为工程设计提供用力的依据。

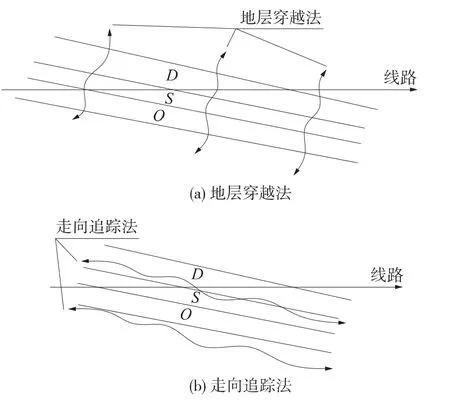

2.2 地层走向与线路小角度相交(如图6所示)

假如地层走向与线路以小角度相交,要想揭示准确地层与线路的接触关系是非常困难的。因为无论利用哪里的观测点,推测的距离都相对较长,一旦产状量测出现小错误,或者投影错误,都会造成大段落的围岩划分不符,损害投资方的利益且危害施工安全。调绘的范围。利用地层穿越法,加强线路地质横剖面的分析,并研究横剖面间的联系。如果地层分布复杂,必要的时候,还要进行走向追踪法,建立纵向和横向的联系。并且在地层分布复杂的位置,或者地层分界的重要节点上,布置详细的深孔钻探及物探工作,为调查清楚线路的围岩特征提供了充足的科学依据。

3 结论

图6 地层走向与线路小角度相交

在西安—成都客运专线汉中至省界段的勘察中,遇到了这种情况。我们开展了加深地质工作,扩大了

隧道填绘过程中,利用观测点时,一定要采用正确的投影方法,避免人为的错误导致围岩级别划分出现偏差。勘测期间,充分考虑地形地貌条件,分析区域地质特征,制定合理的勘察原则,规划合理的勘察路线。布置物探及深孔任务前,大致填绘出理论上正确的纵断面,明确勘探手段想要揭示的对象,可以更好地发挥勘探手段的效果。

[1] 徐开礼,朱志澄.构造地质学(第二版)[M].北京:地质出版社,2006

[2] 铁道第一勘察设计院.铁路工程地质手册[M].北京:中国铁道出版社,1999