新中国成立初期中南区和华东区保存富农经济政策执行差异解析

2012-05-12尤国珍

尤 国 珍

·地方党史研究·

新中国成立初期中南区和华东区保存富农经济政策执行差异解析

尤 国 珍

新中国成立初期,中共中央制定了土地改革中保存富农经济的政策。在实际执行保存富农经济的政策过程中,地方各大区之间却存在较大差异。中南区和华东区作为两个典型地区,因地方调查情况、领导人思想倾向和基层干部群众经历不同,在执行政策结果上出现较大差异。中南区对富农经济的打击相对严重,华东区的富农经济则保存较好,这对当时和以后的经济发展产生了不同影响。

保存富农经济;中南区;华东区;执行差异

彻底废除封建土地制度,是实现新民主主义建国纲领的重要任务。按照 《共同纲领》的规定,在尚未实行土地改革的地区,必须发动农民群众有步骤地实现耕者有其田,将地主土地所有制改变为农民土地所有制。新中国成立后,拥有3亿多人口的广大新解放区尚未实行土地改革。为顺利推进新区土改,中共中央在总结自身经验和苏联富农政策教训的基础上,制定了经济上保存、政治上中立富农的政策。各大区在执行保存富农经济政策的过程中,由于地区情况的具体差异、地方领导人思想认识差异和群众基础不同,执行保存富农经济政策的效果亦存在一定差异。近年来学术界已明确肯定了保存富农经济政策所取得的良好效果,并意识到各地执行期间存在的较大差异,但没有结合各大区情况进行具体分析。本文依据大量地方档案史料,以中南区和华东区两个典型地区为例,考察这两个地区保存富农经济的执行情况,并分析执行结果出现差异的原因和影响。

一、中南区的调查和保存富农政策执行情况

中南地区,按当时行政区划包括河南、湖北、湖南、江西、广东、广西六个省及广州、武汉两市,约有农业人口1.53亿人。中南地区农村的情况比较复杂,土改任务特别繁重。新土地改革法颁布时,除很少部分是老区外,大部分都是刚解放不久的新区。总的来说,封建土地所有制仍在农村占据主导地位。这种不合理的土地制度,虽然在第一次和第二次国内革命战争期间的一些根据地受到削弱,但随着革命的失败和地主阶级的反攻倒算,很快又得到了恢复和加强。

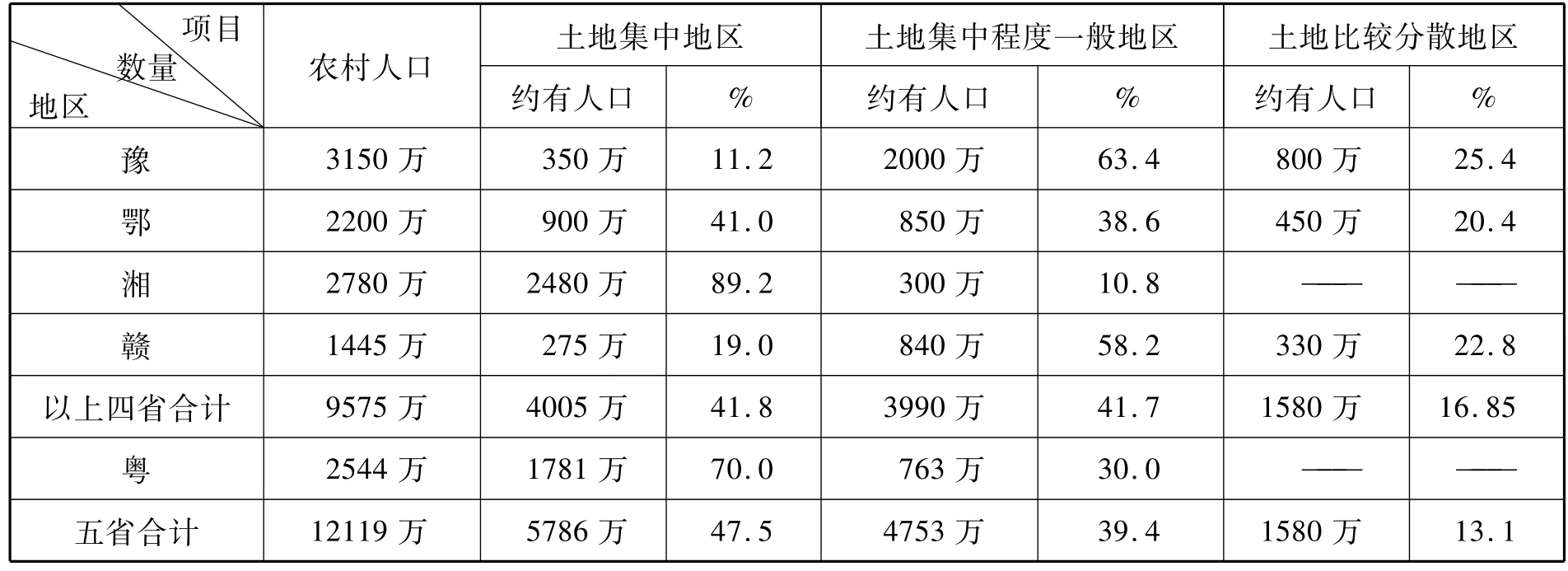

新中国成立初期,为了解中南区各地的实际情况,中南军政委员会和各省市首先展开了对各地实际情况的调查。根据调查中土地集中程度的不同,中南地区的农村可以划分成三种不同类型。表1集中反映了中南地区五省土地集中程度的分布情况:

表1 1950年5月中南区五省农村土地集中情况统计表

从表1可以看出,中南三种不同类型的地区中,土地集中地区所占比重最大,为47.5%,其中湘、粤两省集中程度较为严重;土地集中程度一般地区所占比重近40%,其中豫、赣两省分布地区最广;土地比较分散地区所占比重最小,为13.1%,其中豫、鄂、赣三省都超过了20%,其他省份很少。

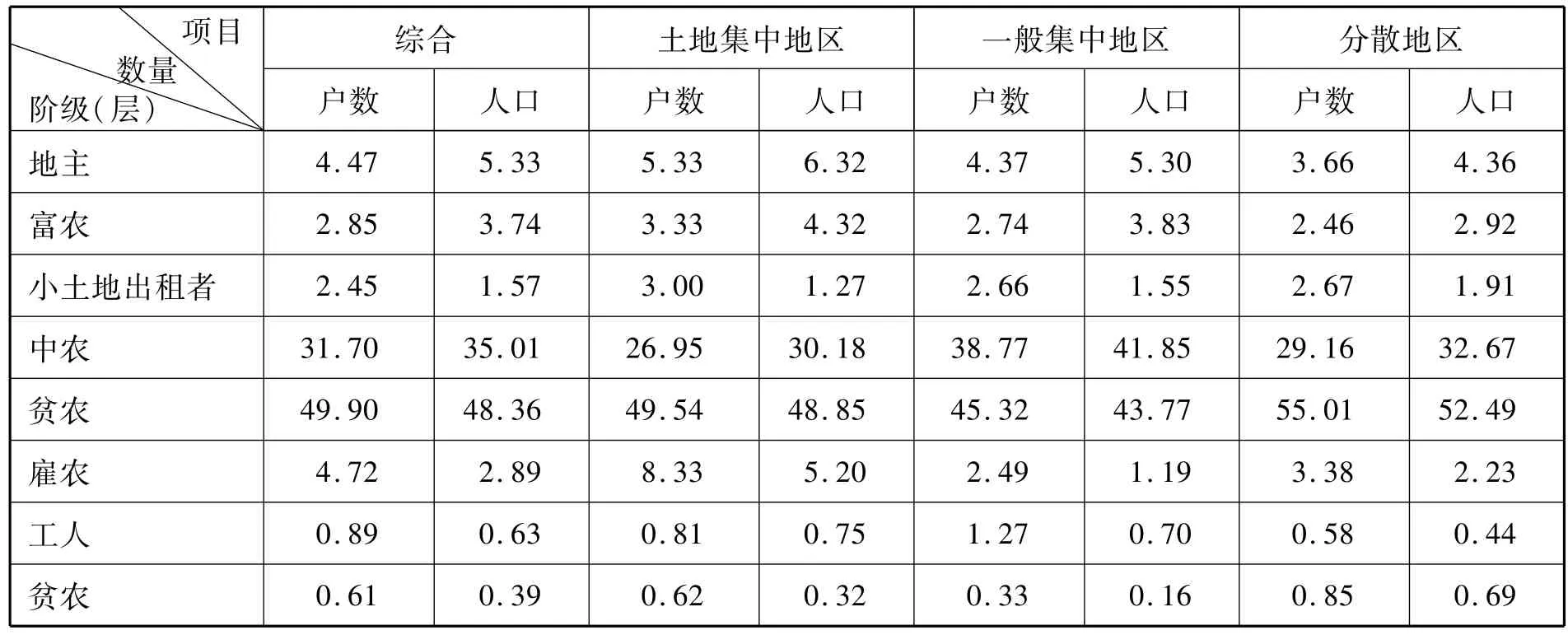

在不同类型的地区,各阶层的分布比例是不同的,土地集中地区的阶级分化相比其他两种类型的地区,情况更为严重。表2是湖北省对新中国成立前农村各阶级、阶层比重的统计:

表2 新中国成立前湖北省农村各阶级 (层)分布情况统计表

从表2可以看出,越是土地集中地区两极分化越明显,一极是地主和富农占有比例较大,另一极是贫雇农占有比重较大,而土地分散地区的两极分化现象不是很明显。

中南地区土地集中程度不同的地区,富农占有的主要生产资料的情况是有较大差别的。根据中南区对五省 (鄂、湘、赣、豫、粤)典型地区农村各阶级户口、人口与所占土地的概况的调查,我们可以看出中南区的农村各阶级面貌,从中也可以总结出富农阶层在三种不同类型地区的土地占有差异情况。在土地集中程度越高的地区,富农户数和土地所占比重越大,人均占有土地也越多;地主的户数和土地占有比例与富农成正比例增长,而中贫农则成反比例增长。

中南地区土地改革该采取何种富农经济政策,中南军政委员会做了分析总结。根据各省典型材料推算来看,如果不动富农,一般贫农可分得土地约占全村平均水平的70%至80%,土地集中地区则可达到85%至95%,基本可以满足贫困农民的土地要求;在土地不很集中地区可达到70%至80%,土地比较分散地区可达到60%至70%,个别分散地区村庄有的还不到50%;有些地区由于土地数量少,土地又比较分散,动了富农出租土地也不能解决贫困农民的土地要求。另外,在局部地区有特殊情况,一种是富农占地太多,甚至超过地主 (如湖南有的乡富农人均占有土地超过全村人均三四倍以上),而地主公田却不多,如不动富农出租土地,贫农得地后要少二至四个月的粮食。另一种是有些乡村中根本就没有地主 (如江西一部分苏区),公田也不太多,如不动富农出租土地,就不能解决贫困农民最低生活问题,在这些地区应有一部分村庄要动富农出租土地的一部分。①中南军政委员会土地改革委员会:《中南区五省农村阶级关系与特殊土地问题资料》 (1950年5月20日),湖北省档案馆,档案号ZVB-61。

土地改革前的调查工作完成后,中南区开始了具体土改政策的讨论和执行工作。1950年3月,中南军政委员会即提出准备土改的任务,接着各省市相继开展了清匪反霸、减租退押运动和生产救灾运动。同年6月,新的土地改革法颁布后,各省又先后根据各地实际情况,结合上述运动进行检查总结,并制定了各地土地改革的实施办法,部署具体工作。

1950年9月16日至27日,中南军政委员会在武汉召开第二次全会。这次会议以土改为中心,研究和部署了中南地区的土地改革,讨论并通过了 《中南军政委员会关于土地改革法实施办法的若干规定》。邓子恢在最后一天的闭幕式上做了总结报告。他在关于土地改革的论述中指出,中国农村存在三种不同的生产方式,即 “贫农的佃耕方式”、“中农的自耕方式”和“富农的雇工经营方式”,“现在我们要实行土地改革,发展农业生产,基本方法就是使第一种贫农的佃耕方式从封建租佃制度下解放出来,变为第二种中农佃耕方式,并坚决保护中农,以发挥其生产积极性,其次是保存富农经济的雇工经营方式,维持其生产,并以此鼓励中农和即将上升为中农的贫农,努力生产,敢于发家致富”。可见,邓子恢的主张很明确,就是通过土改把原来的三种生产方式变为两种生产方式,即坚决摒弃和消灭封建租佃制度的地主经济,实行自给自足的小农业经济的中农生产方式和富农经济的生产方式,以促进中国农业生产力的大发展。而之所以既要保存富农经济,并鼓励中农、贫农以此为榜样而敢于发家致富,却不赞成选择富农经济允许其大力发展,只是“维持其生产”,邓子恢接着阐述了其理由:“富农经济,在理论上是比之中农自耕方式要进步些,是旧资本主义国家,由地主经济过渡到资本主义农场经济的一种必经方式。但在中国,这种发展的可能性就很少。因为在中国农村人口过剩、劳动力便宜的条件下,人们雇工来经营富农经济,远不如出租土地的地主经济来得上算,中国富农,很大一部分带有半地主性出租土地,就是这个缘故。中国富农经济要发展,也只有经过土改消灭了封建制度以后才有可能。但既然要经过土改,那我们就不会采取以发展富农经济为主的方针,而应采取发展中农经济为主的方针。因为农民作为一个雇农在人家土地上生产,决不如作为一个自耕农在自己土地上生产来得积极,来得有劲。”①邓子恢:《在中南军政委员会第二次会议闭幕会上的总结报告》,《长江日报》1950年9月28日。在这段话中,邓子恢在肯定富农经济具有理论上的进步性的同时,着重指出其不适合中国国情,不可能受到中国农民的欢迎,并不是中国土地改革发展的取向。邓子恢在中南军政委员会第二次会议闭幕式上的这份长篇总结报告,清楚地阐明了土地改革的任务、方针和政策,对保存富农经济的政策也阐述得十分明确,不仅坚持了中共中央的基本路线和方针,而且提出了若干新的见解。这些新见解包括中国农村经济的三种生产方式,既要保存富农经济又不宜发展的原因,自耕自给的中农经济是目前中国最适合于农村生产力发展的生产方式,保存富农经济有利于雇、贫、中农发家致富以发展农村生产力等,这成为此后中南区土地改革的指导思想。

1950年10月19日,中南军政委员会《关于土地改革法实施办法的若干规定》公布了对富农土地处理的政策。《规定》指出:“富农所有之小量出租土地,一般应予以保留,但在没收地主所有土地以及征收公田、半地主式富农的出租土地与小土地出租者超过百分之二百的土地后,还不能解决贫、雇农最低的土地要求(例如贫农还不能得到当地每人平均土地数的百分之八十左右的土地)的特殊地区及在当地农民群众坚决要求的情况下,可以县为单位,呈请省人民政府批准,分别征收富农此项小量出租土地之一部或全部。但须保证给原富农留足当地中农水平之土地”,“征收富农出租土地时,其与出租土地直接相关的塘、堰、堤、坝及在出租土地上之房屋,也得随出租土地一并征收。”②《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编》(农村经济体制卷),社会科学文献出版社,1992年,第208页。

1951年4月,中南军政委员会召开第三次会议,提出今后土改计划。会议指出:“一九五二年春前在五千万人口地区完成,下余二千万地区除少数民族集中居住区,尚须推后进行外,其余则在一九五二年冬完成,这样就是在先后三年完成了全区土改。”③杜润生:《中南全区去冬今春土地改革的经过与主要经验及今后计划》,《长江日报》1951年4月18日。11月12日,中南军政委员会召开第四次会议,提出限期完成土地改革与复查运动的任务,要求在1951年冬至1952年春完成5000万人口地区的土改和6000万人口地区的土改复查。到1952年冬,中南地区大约有1.3亿人口的地区完成了土地改革。1953年春,中南地区除少数民族地区外全部完成了土地改革,从而完成了废除封建剥削制度的任务。

从整个中南地区的土地改革情况看,富农占有土地的变动情况较大。据中南军政委员会对中南区6省97县100个乡的调查统计,富农占有耕地比重由土改前的7.18%下降到土改后的4.57%,人均占有数量由4.52亩下降到2.83亩,相当于没收了富农36%的土地。另外,富农被错划为地主加以打击的,约占富农户数的10%。④参见《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编》(农村经济体制卷),第448页。富农被打击的情况较为严重。

二、华东区的政策讨论和执行情况

新中国成立初期,华东区的行政区划包括山东、苏南、苏北、皖南、皖北、浙江、福建七个省区和上海、南京两市,约有1.1亿农业人口。

新土地改革法颁布时,华东地区的农村情况比较复杂。其一,存在着新区和老区的明显区别:作为革命老区的山东、苏北和皖北一部,大部分已完成土地改革,但还存在很多问题;苏南、安徽大部、浙江、福建等地区是刚解放不久的新区,面临着巩固政权和土改的严重任务。其二,地区间经济发展水平差距较大。在商品经济较发达的沿海和平原地区,地主、富农经营工商业和工商业家兼出租土地的人较多,不少工人、职员、自由职业者保有并出租一部分土地,有永佃权者较普遍,公田较多,个别地方大佃农使用土地数量较大。在商品经济较落后的内地和山区,地主、富农兼营工商业的人较少,土地占有集中,使用分散,大佃农很少。虽然存在地区差别,但从全区来看,封建土地所有制仍居主导地位,农村土地制度仍不合理,占农村人口4%的地主占有40%至50%的土地。其中,刚解放不久的新区土地集中程度较高,而经过土改的老区的土地集中程度相对较低。

新土地改革法颁布前,华东区进行了较早的土地改革准备。1950年2月28日,中央人民政府发出指示,要求各新解放区在1950年秋后进行土地改革。华东随之进入土地改革的直接准备时期,各省区也结合清匪反霸、减租、生产救灾等群众运动,着手改造乡村基层政权、训练土改干部及进行农村土地关系的调查研究工作。

1950年3月14日至19日,华东局召开华东各省 (区)、市委农村工作委员会书记会议,讨论华东地区土地改革的准备工作问题。会议指出,新解放区的土地改革还面临对待富农的问题。过去土地改革,只讲照顾雇农、贫农,不讲照顾富农,对富农的土地一样没收分配。现在我们顾虑的不是从地主、富农出发,而是从群众出发,权衡利弊问题。现在干部很多是解放后参加工作的小资产阶级知识分子,没有工作经验,容易过左。基层组织很可能被坏分子掌握。老区来的干部也容易犯老区 “五四土改”、“平分土地”时期的狭隘经验主义,打击面过宽。与其进行得快,出了乱子再纠正,还不如慢一点。①参见欧阳惠林:《经历与往事》(内部发行),2000年,第421页。

1950年5月1日,毛泽东就征询富农政策问题给中南区和华东区领导人发电报,其主要内容是:“鉴于富农出租地数量不大,暂时不动富农这点土地影响贫雇农所得土地的数量也不会大,现在我的意见仍以为暂时不动较为适宜”,“如华东局是赞成暂时不动富农出租土地的,则请华东局起草一个和华中不相同的土改法令草案,以便在中央会议上对照讨论”②《建国以来毛泽东文稿》第1册,中央文献出版社,1987年,第323页。。5月3日,华东局负责人给毛泽东回复电报,赞成不动富农的出租土地,理由是:“(一)不动富农出租土地,对贫雇农所得土地的数量影响不大。但对团结多数、巩固政权、发展生产及避免扰乱,则益处很多。因此,我们赞成不动富农出租土地。(二)富农出租地,在减租与公粮累进条件下,估计不出数年可能大部分廉价转到佃农手中,故对内对外似以明确规定不动富农土地财产较为有利。如果宣传暂时不动,一二年后再动,则不但领导上可能陷于被动,而且对生产亦可能发生若干不良的影响 (即发生 ‘割韭菜’的顾虑)。”③《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编》(农村经济体制卷),第72页。

在1950年6月8日召开的中共七届三中全会上,中南区和华东区领导人在对待富农土地政策上仍然存在分歧。中南区领导人坚持对富农的出租土地还是要有条件地动一动,全部不动,在土改中有困难。而华东区领导人在发言中仍然不同意在不动富农土地财产后加一个尾巴。他说,根据华东的情况,不动富农出租土地,贫雇农所得土地占全村平均数的60%到70%;如果动,也不过只占70%到75%。他认为发展工业才是解决贫雇农问题的基本方法,不能过多地在土地分配上打主意。华东区领导人认为应该不动富农,而且不同意毛泽东暂时不动富农出租土地的提法,主张对富农的一切土地 (包括自耕和出租的土地)和财产全部保留,现在和将来一段时间内都不要动。因为这在理论政策上可以消除农民怕发家致富,害怕再次土改的心理。④参见薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,中共中央党校出版社,1991年,第129页。

新土地改革法公布后,华东军政委员会于1950年7月中旬召开第二次全体会议,主要讨论土地改革问题。7月14日,华东区领导人在会上作了 《为完成华东土地改革而奋斗》的报告,在关于富农的论述中指出:“关于今天需要保存富农经济的理由,毛主席在中共中央三中全会的报告以及刘副主席在人民政协第二次全国委员会议的报告中均有详细的说明。特别是在沪宁杭甬地区,人口集中,粮食缺乏,农业生产技术较高,农村生产直接影响城市的原料及粮食的供给甚大。故在这些地区,除对那些出租土地超过其自耕和雇人耕种的土地数量的半地主式的富农,应征收其出租土地外,对其他一般富农的出租地,应一律不动。华东其他地区,对富农出租的小量土地,应依据土地改革法第第六条第二项之规定处理;但在某些特殊地区,经省以上人民政府的批准,得征收其出租土地的一部或全部。”①饶漱石:《为完成华东土地改革而奋斗》 (1950年7月),浙江省档案馆,档案号J123-18-2。

1950年11月26日,华东军政委员会颁布《华东土地改革实施办法的规定》指出,执行对待富农的政策除了应严格遵照土地改革法第六条规定办理,还应做到:第一,在征收新区半地主式富农的出租土地时,如其自耕和雇人耕种的土地少于当地每人平均土地者,应保留连同其自耕土地在内相当于当地每人平均土地数的土地。第二,在业已分配土地的老区,对过去富农分配土地时多留的土地及其他财产,应一般不再变动。对解放后上升的新富农的土地及其他财产,则应坚决保护。②参见华东军政委员会:《华东土地改革实施办法的规定》(1950年11月),浙江省档案馆,档案号J007-2-2。从中可以看出,华东局对于执行保存富农经济的政策是非常明确而坚决的。

华东各地较好地执行了中共中央和华东局确定的对待富农土地的政策。如1951年1月7日,在苏南行署土地改革委员会第一次扩大会议上,有人提出要征收富农的出租土地,时任苏南区党委书记的陈丕显坚决反对这一提议。他强调保存富农经济的政策要坚决执行,认为土地改革法对待特殊土地情况才能征收富农出租土地,苏南不能接受征收富农出租土地的意见,另外也不能发动富农献田。③参见 《苏南土地改革文献》(内部发行),1952年,第548页。后来陈丕显在其回忆中写到,苏南土改时 “没有征收富农的出租土地,对富农自耕和雇人耕种的土地及其他财产均予保留”④《陈丕显在苏南》,中共党史出版社,1998年,第269页。。虽然苏南个别地方曾征收了富农的部分或全部出租土地,但从整体上看,苏南地区的确切实保存了富农经济。

华东区领导人 《为完成华东土地改革而奋斗》的报告和之后颁布的 《华东土地改革实施办法的规定》,确定了华东土地改革的基本方针政策。华东对待富农问题是按照中共中央确定的方针政策和华东的具体情况处理的,体现了保存富农经济的原则精神。

华东地区的土改进程是按照典型试验、局部推开和全面展开三个阶段推进的。第一阶段,从1950年7月到9月,特点是小心谨慎、创造典型,即各省区先进行新区土改的典型实验。第二阶段,从1950年10月到11月中旬,特点是典型突破、逐步推跳,即各省区在取得若干乡直接经验的基础上,逐步有阵地的向外展开。第三阶段,从1950年11月下旬到1952年5月,特点是点面结合、全面展开,即加速全面完成土改。

华东地区的土地改革,从初步准备到颁发土地证经历了两年多时间,但由于有计划、有步骤、有秩序地稳步前进,基本上避免了北方土改曾普遍出现的乱划阶级、将地富 “扫地出门”、侵犯工商业和中农利益等现象。如华东苏南大部分地区除了征收富农的出租土地外,一般没有征收其他富农的出租土地,对富农自耕与雇人耕种的土地及其他财产均予严格保留。尽管土地改革征收了富农少量的出租土地,但土改后富农每人占有的土地一般为当地平均数的2倍左右。据苏南农委对苏南21个县的27个典型乡和23个典型村的调查统计,土改前富农人均占有土地5.04亩,土改后人均占有土地2.51亩,其中富农人均占有土地4.76亩,为当地人均土地数的189.64%,土改后相比土改前仅减少5.56%⑤中共苏南区党委农村工作委员会:《苏南区21个县的27个典型乡和23个典型村土改前后各阶层每人平均占有土地情况表》,江苏省档案馆,档案号300-永久-158。。另据苏南农委对丹阳、江宁、溧水、扬中、常熟、吴江、太仓等7个县的统计,土改后人均占有土地2.20亩,其中富农人均占有土地4.13亩,比土改前仅减少2.4%①参见 《苏南土地改革文献》(内部发行),第793页。。苏南地区不仅是华东地区执行保存富农经济政策的典型代表,也是当时整个新区土改执行这一政策最好的地区之一。

总体来看,华东区对富农阶层的占有耕地触动相对较小。据华东区军政委员会土改后的统计,富农占有耕地比重 (不包括半地主式富农)由土改前的5.85%下降到土改后的4.08%,人均占有数量从4.64亩下降到3.82亩,相当于没收了富农17.67%的土地②参见 《华东区土地改革成果统计》 (内部发行),1952年,第18页。。具体到华东区各地情况,略有差异。华东区对富农经济的保存,在理论上为华东经济的恢复和发展提供了物质前提和精神动力。

三、执行差异原因解析

新土地改革法颁布后,华东、中南、西北、西南四个大区的新区都全面开始了土地改革,并且在两年多的时间内基本完成了土地改革,这次土改在保存富农经济政策的执行方面存在着较大差异。华东、西北地区执行情况较好,而中南、西南执行情况相对较差。究其原因,既与各大区地区条件的差异有关,也与地区领导人思想认识和基层干部群众的具体执行有关。下面结合华东、中南两个典型地区,简要分析执行保存富农经济政策出现差异的原因。

(一)地区土地占有情况差异。土改前的中南地区土地占有情况较为复杂,分为土地集中、一般和分散三种类型。富农在中南区的土地占有和分布状况是极不均衡的。富农在中南区一般占人口的5%左右,占有土地的15%左右,如从其占有土地的每人平均数来看,一般相当于每人平均数的2倍到3倍,有的则达到3倍以上。按地区来比较,河南大部、湖北沿江地区以及湖南江西的部分地区,富农经济比重较大,有些村富农所占土地比重比地主所占土地比重还多,有的甚至占到全村土地的20%以上。③参见 《中南各省农村情况调查》,新华书店中南总分店,1950年,第13页。

中南区根据调查结果分析了土改中不动富农土地情况, “根据各省典型材料普通推算来看,不动富农,一般贫农分得土地约占全村水平70%至80%,在土地集中地区,则可到85%至95%。基本上可以满足贫困农民的土地要求。在土地不很集中地区可到70%至80%,土地比较分散地区可到60%至70%,个别的分散地区村庄有的还不到50%……以上各种地区,比之给富农留中农水平的作法 (河南土地改革条例),则皆可达到90%左右”④中南军政委员会土地改革委员会:《中南区五省农村阶级关系与特殊土地问题资料》 (1950年5月20日),湖北省档案馆,档案号ZVB-61。。因此,在一部分地区,“如河南北部中部、及江西老苏区、湖南南部、湖北沿江地带,土地比较分散,富农占有土地很多 (约占全部土地百分之十五到二十),而且大量出租土地,这样的地区如果不征收富农出租土地一部,则贫雇农所得到的土地就太少了”,“因此在这种地区,经过省人民政府以上的机关批准,征收富农出租土地之一部或全部是完全正确的”⑤张根生:《从中南区农村情况看土地改革法》,《人民日报》1950年9月6日。。

华东区的土地占有情况与中南区有所不同。土改时,华东军政委员会对华东苏南、浙、皖、闽235县6市1722个乡进行了调查统计。在这些地区,占农户总数5%的地主、富农占有33%的耕地,其中占总户数2.25%的富农占有7.21%的土地⑥参见 《华东区土地改革成果统计》(内部发行),第2页。。新土地改革法颁布时,华东地区的农村情况比较复杂。一方面,存在着新区和老区的明显区别。山东、苏北和皖北一部作为革命老区,大部分已完成了土地改革,而苏南、安徽大部、浙江、福建等地作为刚解放不久的新区则面临着巩固政权和土改的严重任务。另一方面,各地区间经济发展水平差距较大。在商品经济较发达的沿海和平原地区,地主、富农经营工商业和工商业家兼出租土地的人较多,不少工人、职员、自由职业者保有并出租一部分土地,有永佃权者较普遍,公田较多,个别地方大佃农使用土地数量较大。在商品经济较落后的内地和山区,地主、富农兼营工商业的人较少,土地占有集中,使用分散,大佃农很少。

华东一般地区的土地占有情况不像中南地区那样复杂,一般不动富农的土地也可基本满足贫雇农的土地要求,因为 “根据华东的情况,不动富农出租土地,贫雇农所得土地占全村平均数的60%到70%,如果动,也不过只占70%到75%”①薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,第129页。。至于在华东富农经济比较集中的商品经济发达地区,一般不动富农经济也是有利的,因为华东区 “人口集中,粮食缺乏,农业生产技术较高,农村生产直接影响城市的原料及粮食的供给甚大。故在这些地区,除对那些出租土地超过其自耕和雇人耕种的土地数量的半地主式的富农,应征收其出租土地外,对其他一般富农的出租地,应一律不动”②饶漱石:《为完成华东土地改革而奋斗》(1950年7月),浙江省档案馆,档案号J123-18-2。。

因此,华东和中南地区的土地占有情况存在着较大差异,这是两大区贯彻保存富农经济政策出现差别的一个重要原因。

(二)地方领导人思想认识不同。新区土改中应该实行保存富农经济政策,在党的高层领导中是有共识的,但对这项政策意义的认识却存在分歧。有的领导人认为它是一项长期的政策,有的则把它看成顺利推进土改的策略。中南局领导人和华东局领导人对保存富农经济政策的认识不一致。中南区领导人原则上赞同中共中央保存富农经济的政策,但认为在贫雇农的土地要求不能满足的地区,富农的土地还是要动一动。华东区领导人的意见则不同,主张除了一些半地主富农的出租土地要动外,一般富农则坚决不动。

新中国成立初期,毛泽东和中共中央在征询各地对保存富农经济政策的意见过程中,邓子恢曾先后三次电报中央,表明自己对土改保存富农经济的意见。在1950年3月的两次电报中,邓子恢都坚持对富农的出租土地和租佃土地要拿出来进行分配。在4月的电报里,邓子恢除了继续坚持前两份电报的主张外,还详述了五条理由,其中前三条理由都是从中南区的土地占有状况出发,认为不动富农的出租土地,就不能满足贫雇农的土地要求,后两条则从政治上中立富农、防止中农有 “割韭菜”疑虑的角度阐述必须动富农的土地③参见 《中国土地改革史料选编》,国防大学出版社,1988年,第627—628页。。在此后的讨论中,虽然毛泽东还是认为不动富农为好,但邓子恢仍然坚持自己的主张。在1950年5月底至6月初专门召开的土地改革工作会议期间,毛泽东再次表达了自己不动富农的意见。他说:“至于富农问题,中央的意见还以不动为好,‘富农放哨,中农睡觉,有利生产’。贫农将来分地少有困难,我们有了政权,可以从另外方面想点办法。”④转引自 《缅怀毛泽东》下卷,中央文献出版社,1993年,第374—375页。但在其后的中共七届三中全会上,邓子恢坚持对富农的出租土地还是要有条件地动一动,他认为全部不动,在土改中有困难。

与中南区领导人的意见不同,华东区领导人则主张保护富农经济。1950年5月3日,华东局领导人给毛泽东回复电报,表明不动富农出租土地的主张。他认为,不动富农的出租土地对贫雇农所得土地数量影响不大,通过减租和公粮累进也可以解决土地占有的不均衡状况,而且宣传暂时不动会使中农产生 “割韭菜”的疑虑,对发展生产不利⑤参见《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编》(农村经济体制卷),第72页。。可见,华东区领导人不但主张不动富农的出租土地,而且也不赞成毛泽东暂时不动富农出租土地的提法,对保存富农经济的态度比较坚决。1950年6月8日,华东区领导人在中共七届三中全会上的发言中仍然不同意在不动富农土地财产后加一个尾巴。虽然1950年6月通过的新土地改革法基本是按照邓子恢和中南局的方案写的,但中南局与华东局对保存富农经济的理解显然存在较大分歧。邓子恢和中南局认为只要贫雇农的土地要求得不到满足,就可以经过一定程序分配富农的出租土地。华东局领导人则认为坚决不动为好,即使 “同意基本按中南局提出的方案写。因为那样写,还是比较灵活的,可以根据实际情况,并不是一定要动富农的出租土地”①转引自薄一波: 《若干重大决策与事件的回顾》上卷,第128页。。两个大区的领导人对保存富农经济认识和理解的不同,在一定程度上导致了执行政策的差异。

(三)地方基层干部和群众的经历与构成状况不同。各大区执行保存富农经济政策出现一定差异还和各地基层干部和群众的经历与构成状况有关。新中国成立时,全国已在东北、华北约1.2亿农业人口的老解放区完成了土地改革。新中国成立后不久,自1949年冬至1950年春,中共又在解放时间较早和条件较成熟的华北部分地区和河南部分地区进行了土地改革。这期间的土地改革对富农政策进行了初步调整,既是新中国建立前土地改革的继续和发展,也为新土地改革法的制定提供了参照,为其后的新区大规模土改提供了一些经验。

1950年冬新区土改时,华东区的大部分地区是曾经历过土地改革的革命老区,而中南区绝大部分是刚解放的新区,两大地区基层干部和群众的经历不同。按当时的区划,华东地区包括的七省两市中,山东、苏北、皖北等绝大部分是革命老区。华东区约40%的农业人口在新中国成立前已经完成了土地改革。中南区包括的六省两市中,除河南部分地区是老区外,大部分是新中国成立后刚解放的新区。中南区农业人口只有约10%的农业人口在1950年春完成了土地改革。老区人口占较大比例的华东区的干部和基层群众曾经历过土地改革,对中共的政策较为熟悉,执行起来更为顺利。而中南区大部分为新区,绝大部分干部和群众没有经历过土地改革,虽然有之前政策的培训学习和南下干部的协助,但执行起来难免出现诸多偏差。据中南局1951年12月13日向中共中央提出的 《关于中南区一九五一年土地改革工作进行状况的分析和一九五二年土地改革工作方针的报告》,当时的 “问题在于土改的时间太短,干部水平太不整齐,有指挥能力的干部太少(一区平均不到一个)。而地主统治传统影响很大,使农民摆脱封建影响、按阶级的民主的组织原则组织起来,本是一件极其艰难的工作”,“工作要求本来已经超过主客观所允许的限度;而工作起来又容易发生性急倾向,不能有满意结果,是可以理解的”②《建国以来重要文献选编》第2册,中央文献出版社,1992年,第504页。。此外,当时农民普遍文化水平低下,再加上受阶级局限的影响,也是造成保存富农政策出现偏差的原因。在土改运动发动时期,许多农民害怕地主、富农报复,不敢起来和地主、富农作斗争,但一旦他们被发动起来,又会走向另一种极端,这种情况也会导致土改政策流于形式。

保存富农经济政策在各大区执行情况的差异对当时和以后都产生了重要影响。华东区由于执行政策效果相对较好,土地改革后经济的恢复和发展较中南区更为迅速。华东区的江浙一带对富农经济保存较好,也为此后商品经济的迅速发展奠定了基础,成为改革开放后中国最具活力的经济地区之一。总结新中国成立初期各地保存富农经济的成败得失,许多经验教训值得我们总结和借鉴。

(本文作者 北京市社会科学院助理研究员北京 100101)

(责任编辑 吴志军)

An Analysis of the Differences between the South Central and the East China

You Guozhen

In the early days of New China,the CPCCentral Committee formulated the policy of preserving the rich peasant economy in the course of land reform.Great differences existed in the actual implementation of this policy between themajor administrative areas.The South Central and the East China Administrative Areas represented the two typical cases.Due to different results of their investigations and different ideological inclinations of the leaders and different experiences of themasses,there came out two different outcomes:the South Central Adm inistrative Area stroke rather relentless blows at the rich peasanteconomy while the East China Administrative Area took more care to preserve it,which produced different influences for their economic developmentboth at that time and in the future.

D232;K27

A

1003-3815(2012)-05-0093-09