我国低收入群体分享经济增长成果的地区差异研究

2012-05-03阮敬

阮 敬

(首都经济贸易大学 统计学院,北京100070)

一、引 言

经济系统中不同群体的收入是否能够得到相对改善是经济增长过程中衡量不同群体是否分享增长成果的重要特征。在我国经济体制转型过程中,随着经济的持续高速增长,居民收入水平显著提高但贫富差距逐渐扩大,居民收入差距的扩大导致低收入者的相对贫困问题日益突出。一般来说,结合历史和国内外的成功经验,缩小居民收入差距体制外的方式是将富人变穷,体制内的方式是将穷人变富,即使一部分人先富起来,最终达到共同富裕。十一届全国人大常委会第十三次会议提出了完善收入分配制度的系列改革措施,其中低收入群体将获优先扶持是加快这方面民生改革的重要内容之一。因此,解决我国居民收入差距问题最应关注的是低收入群体的问题,即低收入群体的收入分配状况在经济增长过程中是否有所改善,亦即人民群众在增长成果的收入“蛋糕”做大的现实情况下是否更好地分享了社会经济发展成果。

国外学者研究该问题始于Ravallion(1994)。从解决低收入群体收入分配问题的角度来看,国际上普遍认为目前存在两类典型的扶持方式:一类是通过刺激经济增长使该群体在经济增长中得到更多好处的“涓滴式”政策。对应于这种政策的理论认为经济增长的“涓滴式”效应会自动改善低收入群体的状况。这类研究通过实证分析考察了低收入群体的收入及其影响因素,提出了经济增长是改善低收入群体状况的充分必要条件的观点。这种观点在20世纪五、六十年代比较流行。另一类是以社会保障为主的“瞄准式”政策。西方国家的“福利制度”和我国实行的一系列扶贫政策总体上属于后者。对应于这种政策的理论认为经济增长不会自发地发挥改善低收入群体状况的作用,经济增长是市场竞争的结果,富有群体或高收入群体拥有的人力资本、物质资本等要素优势使其在经济增长中获得更多收益,导致贫富差距拉大,贫者愈贫,低收入群体状况无法缓解。因此,政府应在经济发展过程中通过嵌入“瞄准式”政策瞄准低收入群体,提供其分享经济增长成果的机会并缩小贫富差距。Ravallion和Chen(2003)定义的GIC曲线及 Hyun Hwa Son(2004)定义的PGC曲线可以用于上述两种情形的测算。

自21世纪初,国内学者对该问题的研究大多始于经济发展过程中的贫困问题。林伯强(2003)及洪兴建和高鸿祯(2005)利用国家统计局公布的官方数据对经济增长和贫困减缓问题进行了实证分析;万广华和张茵(2006)利用两组不同于国家统计局来源的住户调查数据(一组数据为农业部农村调查数据,另一组数据为CHNS家计调查数据)对贫困群体分享增长成果的影响因素从不平等程度和经济增长程度两个方面进行了分解;冯星光和张晓静(2006)利用北京市住户调查数据也进行了同样分解,并且得到近年来北京市经济发展由较强亲富增长转变为较弱亲贫困增长的结论;胡兵等(2005)利用中国农村住户调查数据和CPI进行缩减的贫困线分析了经济发展是否有利于农村穷人。这些研究均得到收入不平等在近年来呈上升趋势的结论,这些研究也在一定程度上研究了贫困缓解和经济发展的互动关系。

阮敬(2010)、纪宏和阮敬(2007)在综合考察“涓滴式”和“瞄准式”扶贫政策的基础上提出重新定义的“亲贫困”增长及扶贫政策,强调在经济增长过程中要注重贫困群体的利益和分享成果能力的提高,并且讨论了用于测度该情形的收入分配效应曲线。刘扬等(2010)在研究城镇低收入问题时引入非参数核密度估计方法,并利用北京市住户调查数据研究了北京市低收入群体分享增长成果的问题。

现有研究往往把全国居民收入看成一个总体,并在此基础上对收入分布进行时间演进上的考察。但是在我国经济发展过程中,由于地区之间低收入群体的分配体制存在一定的差异,其发展模式和轨迹不尽相同,从而低收入群体分享经济增长成果的路径和程度也不尽相同。此外,中国地区经济发展可能并不同步,而是各地区有各自的发展路径,不同地区可能存在收入趋同性,可能不收敛,也可能形成几个发展区块。在这种不确定的情况下,如何制定低收入群体收入分配政策、让低收入群体分享更多的经济增长利益,其前提是协同发展而不是同步发展,在合理的差距下才能谋求持续发展。

因此,本文将从中国各地区收入分布的角度出发,对地区经济发展过程中低收入群体分享经济增长成果差异问题展开研究,以作为制定适合地区经济发展的低收入群体收入分配政策和措施的依据,这对我国区域经济的协调发展具有重大的理论和现实意义。

二、理论模型

本文利用基于收入分布的低收入群体分享经济增长成果差异的理论模型,考察经济发展过程中低收入群体在其各自区域分享的成果是否有差异,即经济增长成果的低收入群体分享份额在不同的地区或省市之间是否失衡,并找出这种差异的影响因素。

根据Bour guignon等(2002)评估宏观经济政策对贫困及其分布变动影响的分析基础,本文可以把低收入群体分享增长成果过程中低收入群体变动分解为两个部分:一部分是经济增长带来的收入一致性增长;另一部分则是相对收入的变动,即收入不平等状况。第一部分普遍被学者命名为“增长效应”,即在没有改变分配的情况下收入的增长,此时收入分布的形状没有变化,但其位置发生了平移;第二部分普遍被学者命名为“分配效应”,即在总体收入均值不变的情况下收入分配的变动,此时收入分布的位置没有变化,但其形状发生了变化。这两种情况在收入对数正态分布的假定条件下具体表现为收入分布均值方差的变动。本文还认为,随着经济的不断发展,无论是穷人还是富人,其生活水准都是随着时代变化而变化的,即低收入群体是变动的,就是在变动的低收入线下的低收入群体。本文研究的低收入线是变化的,这一点不同于Bourguignon理论模型中的固定贫困线。低收入变动的影响因素还应包括“低收入线变动效应”。

将不同地区各种因素对低收入群体的影响归纳为经济增长效应、收入分配效应和低收入线变动效应,则任意两个地区与全社会平均收入分布变动状况如图1所示。

图1中地区收入分配效应曲线所对应的模型是在笔者研究中国亲贫困问题时所提出的收入分配效应曲线模型(阮敬,2007;纪宏和阮敬,2007)的一种改进,主要用于衡量不同地区相对于社会平均收入水平的效应变动,并且可以把研究范围扩展至n个地区。

图1中,f表示全社会没有进行地区划分的收入密度函数,其对应的收入均值为μ,低收入线分别表示地区i和地区j的收入密度及其对应的收入均值和低收入线。经济增长效应表现为收入密度函数向左右两边平移;收入分配效应表现为收入密度函数高低胖瘦程度的变化;低收入线变动效应表现为不同地区低收入群体的划分,即z的变动。

图1 地区收入分配效应曲线

不同地区的经济增长分享成果表现为地区n(n=i,j)偏离的程度。如果,则相对于社会平均水平而言,地区n的经济发展更能促进低收入群体参与经济活动并从中获得更多的好处;相反,ΔCn>0则表明相对于社会平均水平而言,地区n应制定相应的激励措施来促进低收入群体参与经济活动并从中分享更多的好处。同理,Ci<Cj则表示地区i低收入群体要比地区j低收入群体在经济发展过程中分享到更多的好处。阮敬和纪宏(2009)在分析中国亲贫困增长时已经证明过这样处理的福利损失函数满足收入分配测度指标的瞄准性公理、匿名性公理、单调性公理和中性公理,而且是一个具有二阶显著性特征的相对测度指标。

本文依据低收入度的福利损失函数设计Shapley分解规则(Anthony F.Shorrocks,2012),可以分解出地区n相对于社会平均水平的经济增长效应、收入分配效应和低收入线变动效应,也可以找出不同地区分享差异产生的原因。

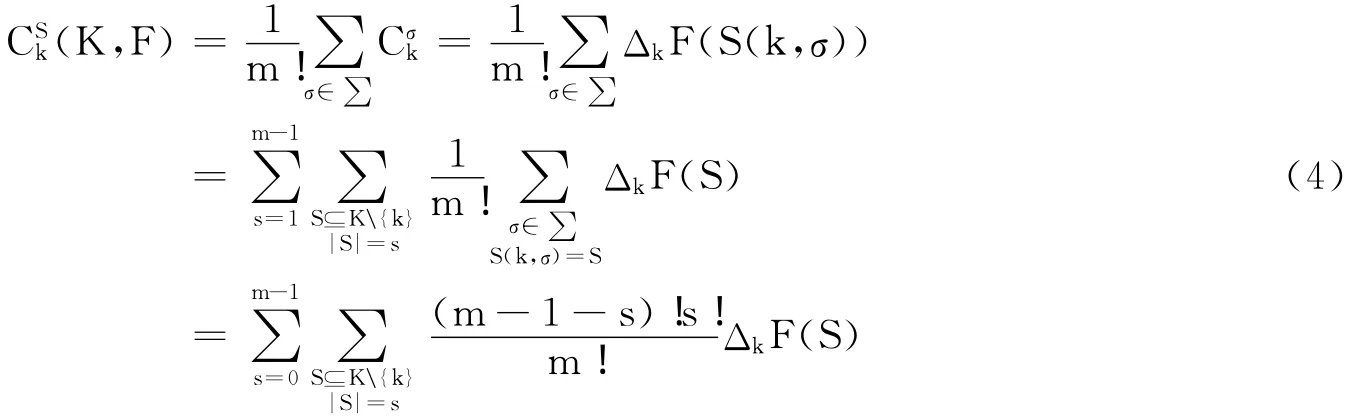

考虑一个统计指标V,其值完全决定于容量为m的因子集Xk,可以写成:

其中,f(·)描述了基础模型。在本文分析框架下,指标V将会是低收入度指标的变动,Xk是影响因子的标量或向量。

在部分或全部因子被剔除的情形下用F(S)表示当因子Xk,k∉S被剔除时V的取值。由于每个因子都可以看作隐变量,我们可以很方便地依据因子集(或称之为“因子指标”)K和函数F:{S|S⊆K}→R定义一个模型结构,记为〈K,F〉。由于V完全被因子集解释,F(Ø)=0。即当所有因子都被剔除时,V等于0。

〈K,F〉的分解是一个实数集Ck,k∈K,表明每个因子的贡献。分解规则C是产生因子贡献集的一个函数:

为了构造分解规则,应考虑如下因素:首先,对于任何给定因子的贡献,其应该是对称的(或具有匿名性);其次,分解必须具有精确可加性(或符合可加性公理),则有:

最后,任意给定因子的贡献值依赖于这些因子在被排除序列σ中出现的顺序,因子贡献应具有对称性或匿名性。该问题可用考虑m!个可能的剔除顺序来修正。可能顺序用集合∑来表示,并且当顺序随机时,可以计算出Cσk的数学期望,从而产生了如下的分解规则CS:

式(4)与合作博弈中“产出”或“盈余”F(K)被“投入”或“代理人”分享的Shapley值相对应(Moulin,1988)。本文中收入分配分析的应用与所表达的Shapley值原意不同,其结果需要重新解释,因此式(4)称作Shapley分解规则。

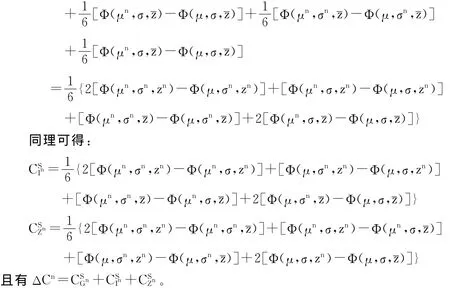

本文依据Shapley分解规则提出引入低收入线变动效应的三变量地区分解模型,假定收入服从正态分布,标准化后可用Φ(·)表达,见图2。

图2 增长效应、分配效应和低收入线变动效应的地区Shapley贡献

因此,本文提出的低收入度指标可用经济增长效应CSGn、分配效应CSIn和低收入线变动效应CSZn来完全分解,而且不存在剩余项。

三、实证分析

考察低收入群体分享增长成果差异的首要任务是根据收入分配中的瞄准性公理确定各地区的低收入群体,即依据各地区的低收入线划分研究对象。目前我国各地区或城市有根据自身经济发展水平划定的最低生活保障线,但是仍缺乏低收入线的统一计算标准。为了更好地测度低收入线本身对低收入群体产生的影响,降低各地区因测算低收入线的方法不同而产生的系统性差异,并且考虑到历年各地区住户调查数据可获得性和低收入线不是本文研究的重点等,本文采用发展中国家广泛接纳的绝对收入线标准,在最低生活保障线即城镇贫困线基础上按照贫困线扩展法进行125%扩展(国家统计局宏观经济分析课题组,2002),从而得到各地区的城镇低收入线。据此,本文采用国际上普遍承认的亚洲开发银行参考基本生活必需品区分的食物贫困和一般贫困线,使用1998年和1999年国家统计局家计数据,按国际通行方法计算中国31个省、直辖市、自治区的贫困线(ADB,2004),并通过历年价格指数进行调整,在此基础上扩展125%计算出各省历年低收入线,从而瞄准低收入群体。

本文利用图1所示的基于收入分布的地区增长成果测度方法,采用中国健康与营养调查(CHNS,该调查由美国北卡罗来纳大学卡罗来纳人口中心、美国国家营养与食品安全局以及中国疾控中心联合进行)1989年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年和2009年在中国9个省份实施的城镇家计调查中的人均纯收入进行测算,用本文所证明的Shapley分解规则从增长效应、分配效应和低收入线变动效应等三个方面进行因素分解,以评价各地区低收入群体分享增长成果差异及其相应的政策措施。

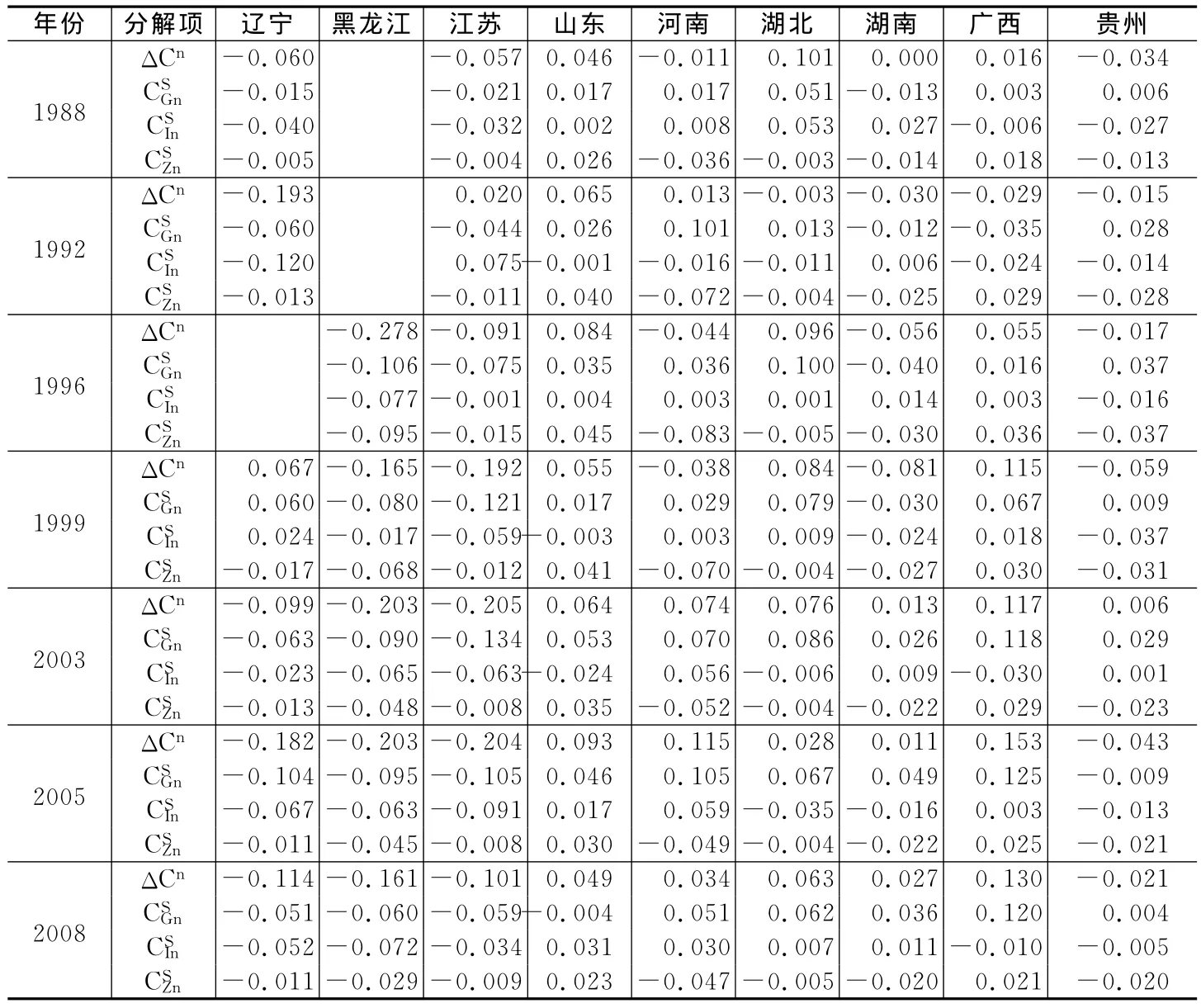

由于CHNS各地区历年数据呈单峰左偏状态,根据收入对数正态分布的假定(朱岩和关士来,1991;David Dollar和 Aart Kraay,2001;林伯强,2003;阮敬,2007),我们可以计算出各年度各地区的标准化低收入度,见表1。

表1 各年度各省份的标准化低收入度

表1中数据显示,经济发达地区低收入度衡量的福利损失明显低于欠发达地区。这一点从表2中各地区低收入度与当年社会平均低收入度的对比中(即)也可体现出来,东部发达地区和东北地区低收入群体分享经济发展成果的能力较强(即ΔCn<0),而经济欠发达地区的分享能力相对较弱,这充分说明“蛋糕”做大是分好蛋糕的前提条件。如何在蛋糕做大的同时提升低收入群体的分享能力,则可以从表2中各年度各地区的增长效应、分配效应和低收入线变动效应三个方面考虑。

从对ΔCn的因素分解可以看到,在低收入群体能够分享更多好处的地区,其经济高速发展使城镇居民收入不断增加,从而经济增长带来的福利损失减小(即CSGn<0)。而这些地区的经济结构相对于平均发展水平而言比较均衡,城镇内部的收入分配公平状况有所改善(即<0),分配效应也能够在一定的程度上带来低收入群体收入的相对增加。同时,这些地区的低收入线制定比较合理,充分考虑了本地区经济发展和人民生活的实际状况,从而进一步使低收入群体能够分享到更多的增长成果(即<0)。

表2 各年度各省份低收入群体分享经济增长成果的差异及其因素解构

而在分享成果较弱的地区,其经济发展相对于平均发展水平而言比较落后,经济增长本身带来的分享能力没有得到相对提升,加之这些地区本身积累的贫困和低收入群体规模巨大,低收入群体的收入水平无法得到较大提高。随着近年来国家帮扶措施的实施,对经济落后地区给予了一定的补贴,因而这些地区的收入分配效应能够在一定程度上改善其收入状况,在一定程度上也提高了其分享能力。而中部地区城镇居民收入差距有扩大的趋势,低收入群体相对于平均水平而言没有分享到更多的好处,在表2中体现在近年来CSIn逐渐大于0,经济发展和收入分配共同的较大负向作用抵消了低收入线变动带来的分享能力,从而造成整体分享成果不足。

四、结 论

经济增长成果的分享问题是经济高速发展过程中需要解决的重要问题。本文构建的低收入测度指标可以衡量特定群体在收入分配中的福利损失,也在一定程度上体现了特定群体在经济发展过程中分享成果的能力。分析表明,中国城镇低收入阶层在近20多年来经济高速增长过程中的成果分享经历了一个U型发展过程,随着社会经济体制和分配机制的逐渐完善,其成果分享能力和份额会逐步提高。同时我们也应该看到,虽然经济增长带来了分享能力和份额的提高,但是地区之间经济发展的不平衡仍是阻碍分享提高的主要因素。经济发达地区因“涓滴”效应的存在而会使低收入群体的福利损失在一定程度上自动减少,分享到的成果会高于社会平均水平。而在各地区内部,收入差距的扩大和物价水平的提升会抵消一部分所分享到的增长成果。因此,在实施以“涓滴”效应为基础的发展策略的同时,采取以“瞄准”低收入群体为重要手段的帮扶政策,从而使低收入群体分享更多的增长成果,改善其收入分配状况,并降低物价因素的影响,将是进一步推进收入分配改革可考虑的主要措施和手段。

[1]冯星光,张晓静.经济增长、收入分配与贫困规模变动相关性研究——来自北京市城市居民的经验数据[J].财经研究,2006,(4):136-144.

[2]国家统计局宏观经济分析课题组.低收入群体保护:一个值得关注的现实问题[J].统计研究,2002,(12):3-9.

[3]洪兴建,高鸿祯.反贫困效果的模型分解法及中国农村反贫困的实证分析[J].统计研究,2005,(3):40-44.

[4]胡兵,胡宝娣,赖景生.经济增长、收入分配对农村贫困变动的影响[J].财经研究,2005,(8):89-99.

[5]纪宏,阮敬.基于收入分布的亲贫困增长测度及其分解[J].经济与管理研究,2007,(8):38-43.

[6]林伯强.中国的经济增长、贫困减少与政策选择[J].经济研究,2003,(12):15-25.

[7]刘扬,赵春雨,邹伟.我国城镇低收入群体问题研究——基于北京市城镇住户调查数据的思考[J].经济学动态,2010,(1):47-52.

[8]阮敬.中国农村亲贫困增长测度及其分解[J].统计研究,2007,(11):54-58.

[9]阮敬,纪宏.亲贫困增长的公理性标准及其测度指标评价[J].商业经济与管理,2009,(5):32-41.

[10]阮敬,詹婧.亲贫困增长分析中的Shapley分解规则[J].统计研究,2010,(5):58-66.

[11]万广华,张茵.收入增长与不平等对我国贫困的影响[J].经济研究,2006,(6):112-123.

[12]朱岩,关士来.广义对数正态分布与收入分配[J].数量经济技术经济研究,1991,(6):67-70.

[13]Shorrocks A F.Deco mposition procedures for distributional analysis:A unified framewor k based on the Shapley value[J].Jour nal of Econo mic Inequality,2012,10 (1):1-28.

[14]Bourguignon F,Morrisson C.Inequality among world citizens:1820-1992[J].American Econo mic Review,2002,92(4):727-744.

[15]Dollar D,Kraay A.Growth is good f or the poor[J].Jour nal of Econo mic Gro wth,2002,7(3):195-225.

[16]Son H H.A note on pro-poor gr owth[J].Econo mics Letters,2004,82:307-314.

[17]Ravallion M,Chen S.Measuring pro-poor growth[J].Econo mic Letters,2003,78(1):93-99.

[18]Moulin H.Axioms of cooperative decision making[M].New Yor k:Cambridge University Press,1988.

[19]Ravallion M.Poverty co mparisons[M].Chur:Har wood Academic Publishers,1994.