人民币汇率变动与我国物价波动的实证分析

2012-04-29卢秀清李喆芳

卢秀清 李喆芳

摘要:汇率和物价是经济生活中备受关注的两个经济变量,其变动对国民经济发展有着深远的影响。近年来,随着我国人民币兑美元的汇率不断攀升和国内物价不断上涨,人民币出现了“内外价值悖论”的格局,引起了国内外学者的高度关注。本文立足于中国近年经济发展现实,通过建立经济模型,研究了汇率变动对物价波动情况的影响,同时运用格兰杰因果检验,判断物价指数与汇率之间的相互影响关系,并对我国的汇率形成制度和外汇管理制度提出一些建议。

关键词:通货膨胀;人民币汇率:物价指数

中图分类号:F830.73文献标识码:A文章编号:1004-0544(2012)02-0120-04

在21世纪经济全球化与金融危机的共同推动下,许多西方国家面临经济低迷,萧条以及通货紧缩的巨大压力。与一些发达国家情况相反的是中国经济持续高速增长,国际收支双顺差不断增加。2010年3月中旬。130名议员联名致信美国财长盖特纳和商务部长骆家辉,要求将中国认定为“汇率操纵国”,2010年6月19日,中国央行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革。这些事件表明。人民币汇率问题又重新成为了人们关注的焦点。但与此同时。我国国内物价也在不断上扬,那么,人民币的持续升值与我国物价的波动到底存在怎样的关系?--者之间有着怎样的影响?即是本文研究的核心内容。

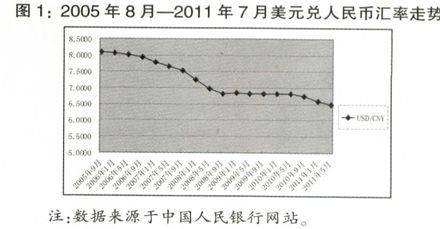

一、近年人民币汇率变动的基本走势

2005年7月21日,中国人民银行决定实行以市场供求为基础,参考一篮子货币调节的有管理的浮动汇率制度,同时调整人民币对美元的汇率为8.11。人民币对美元一次性升值2%。从此,人民币对美元形成了单边快速升值的局面,在2006年5月15日人民币对美元的汇率中间价首度破“8”。2008年4月10日,人民币对美元中间汇率报于6.9920,人民币破“7”开始进入“6”时代。2006-2008三年间。人民币对美元的升值幅度分别达到了3.36%、7.27%、6.45%。累计上涨超过20%。进入2008年第三季度后,由美国“次贷”危机引发的全球金融危机致使包括中国在内的各国采取了非常措施,中国人民银行采取了人民币实质盯住美元的特殊汇率机制,人民币对美元汇率一直维持在6.83水:乎左右,保持了相对稳定。但是,随着中国经济从金融危机中走出来,在2010年下半年中国人民银行放宽了汇率变动幅度,人民币对美元的升值开始加快。由2010年9月的6.8126升到2011年9月30日的6.3549,与汇改前比较,人民币对美元已持续升值达到了30.14%。(具体情况见图1)

二、近年我国物价波动态势

自我国2005年人民币汇率制度改革以来,人民币对外展现出了一个持续升值的态势,但与此同时。人民币在国内却表现出了一个持续贬值的态势。国内物价水平不断上涨。2005-2007年,我国的CPI指数分别上涨了1.50%,1.80%,4.8%,2008年正值国际金融危机时期。我国物价更是一路上涨,全年涨幅高达5.90%,2009年在我国政府强力调控下,物价水平呈现了一定的回落趋势,当年CPI指数下跌了约0.7%左右,但2010年随着国家2008和2009年各种救市措施的效果开始显现,加之国际避险资本的纷至沓来,我国物价水平再次出现了大幅度上涨,居民消费价格一季度同比上涨2.2%,二季度上涨2.9%,三季度上涨3.5%,四季度上涨4.7%,全年平均比上年再次上涨3.3%,其中食品价格上涨7.2%。固定资产投资价格上涨3.6%。工业品出厂价格上涨5.5%。原材料、燃料、动力购进价格上涨9.6%。农产品生产价格上涨10.9%。而2011年的最新数据显示CPI和PPI的涨势依旧不减。截至2011年7月份CPI指数达到106.5。(具体见图2)

三、人民币升值对物价波动影响的实证分析--

(一)变量和指标的选择

1因变量:P=价格指数CPI/PPI。所谓价格指数是指用于反映一国物价变动情况的指数。主要包括居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)、商品零售价格指数(RPl)等。由于RPI与CPI的情况大致相符,没有CPI和PPI之间的差距明显,所以本文略去对RPI的检验,主要以CPI和PPI为分析变量加以检验。

2自变量:X=人民币汇率、货币供给量、人民币存款利率。(1)人民币汇率的选择。本文选取美元兑人民币名义汇率作为考察变量。这是因为从我国目前一揽子货币构成看,美元权重最大。而选择名义汇率是因为名义汇率未剔除价格因素对汇率的影响,用该汇率来考察其与价格之间的关系,不存在逻辑上的循环关系。(2)货币供给量的选择。本文选取M1作为货币供给量的指标。这是因为M1包括流通中的货币和活期存款,比M2更具有流动性,并且更能直接体现出外汇占款对货币供给量的影响。(3)人民币存款利率的选择。本文选取的平均人民币存款利率通过加权计算所得。

(二)模型的设定

1模型的提出。P=F(E,Ml,RU)。其中:P是物价上涨的度量。采用价格指数变量来衡量;E=美元兑人民币的名义汇率:Ml=货币发行量;R=人民币存款利率;u是随机扰动项。为去除异方差,自相关等影响,将所有变量取对数处理,方程如下:

InP=αlnE+βlnMl+γlnR+μ

2数据来源及样本选取。本文中的样本数据选自2005年1月至2011年6月,统一为以月度为单位的数据。数据来源于国家统计局,中国人民银行网站,国家外汇管理局以及美联储官方网站。

3模型的置信度>90%。

(三)模型的检验及分析

1平稳性的检验。在做回归分析之前,为避免伪回归现象的发生,对所有变量做ADF检验,检验结果如表1。

检验结果显示:InCPI,lnPPI,lnE,lnMl,InR变量一阶差分平稳,变量之间可能存在协整关系,继续对以上变量进行进一步检验分析。

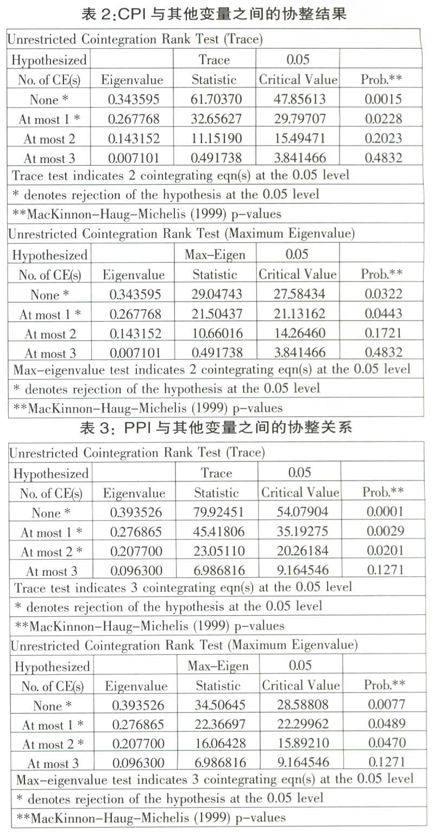

2协整检验。本文采用Johansen检验方法来检验变量之间的协整关系。

从上表可以看出,迹(Trace)检验和最大特征根(Maximum Eigenvalue)检验都在5%的显著水平上拒绝变量之间不存在协整关系的原假设。即CPI在迹检验和最大特征根检验下均存在2个稳定的协整关系;PPI在迹检验和最大特征根检验下均存在3个稳定的协整关系。这意味着长期而言,物价指数和人民币汇率、货币供应量和人民币存款利率之间存在着稳定的均衡关系。

3汇率变化对CPI影响的检验。为了验证通货膨胀与汇率之间的关系,本文采用最小二乘回归对两者的关系做简单回归分析。检验结果如下。

详细回归检验结果为:R-squared=0.959849,说明模型方程显著性高;F=394.4490,对应P值=O.F值通过检验;变量的T值均大于2,且对应P值<0.05。说明变量通过检验,结果方程:

InCPI=0.80051nCPI (-1)+0.176linE+0.04261nMl+

0.0311lnR+0.0246

4汇率变化对PPI影响的检验。价格指数用PPI来表示。检验结果如下。

详细回归检验结果为:R-squared=0.949485,说明模型方程显著性高;F=310.1369,对应P值=O.F值通过检验:变量的T值均大于2,且对应P值<0.05,说明变量通过检验。结果方程:

lnPPI=0.8996InPPI(-1)+0.2409InE+0.0597InMl+0.0282InR-0.7644

(注:以上CPI,PPI指数均被滞后一期,原因是检验结果中的D-W值远小于2的临界值,为避免存在自相关现象而做滞后处理。)

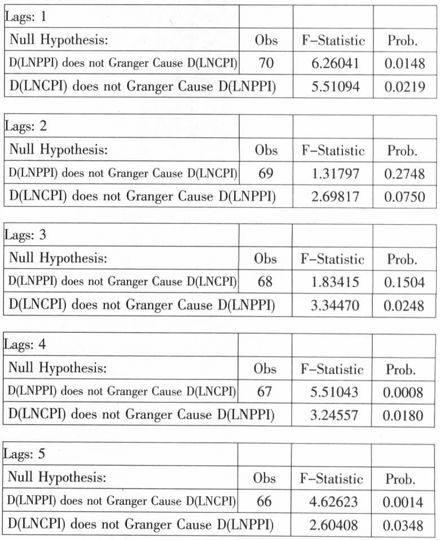

5CPI,PPI和汇率之间的格兰杰因果检验

为了证明CPLPPI和汇率之间是否存在因果关系。在InCPHnPPLInE在一阶单整的情况下,做格兰杰因果检验。

(1)CPI与汇率的因果关系:

以上结果说明,汇率是对CPI的影响有滞后效应的,并且汇率是CPI变动的因素,但是CPI不是汇率变动的因素。

(2)PPI与汇率的因果关系:

以上结果说明,汇率对PPI也有滞后效应,并且滞后的时间更久。汇率是PPI变动的因素。但PPI不是汇率变动的因素。

(3)CPI与PPI的因果关系:

以上结果说明,CPI和PPI在起初一段时间内相互影响,但之后变为主要由CPI影响PPI,最后再次转为互相影响。

(四)模型结论解释

通过对人民币汇率对国内居民消费价格指数、工业品出厂价格指数两个物价指数的实证检验,可以得出以下结论。

1从回归检验中得出人民币升值对国内物价水平有负向影响(结果方程中CPI,PPI与E同方向变化。但E为美元兑人民币汇率,即E值上升,人民币贬值)。从格兰杰因果检验中可知汇率对CPLPPI的影响存在时滞,从长期而言。人民币升值对物价上涨是有抑制作用的:

2美元兑人民币汇率和两个物价指数的检验结果表明:人民币汇率和居民消费价格指数CPI及工业品出厂价格指数PPI之间存在长期均衡关系,从协整系数可以看出人民币升值对CPI的影响小于对PPI的影响,从格兰杰因果检验中可以总结出,人民币升值以及升值预期带来了国内的流动性过剩,从而影响了商品价格,国内的物价上涨使国内的生产成本提高,进而影响了出厂价格。之后CPI和PPI相互影响,继续推动价格的上涨:

3结果方程同样证实了M1与利率与物价指数的关系,与理论分析相符合。即外汇占款在目前的结汇制度下,人民币的贬值增加出口量,出口的增加会带来外汇占款的增长,外汇占款的增加带动了货币量的发行,即导致M1的增加,继而影响物价水平,使其上升;这些指标对物价影响的结果同时证明了结汇制度和资本流出的严格管制将进一步增大其他指标对物价的影响;利率和物价指数之间也存在正相关,说明生产企业主要是通过借贷生产的方式。利率的提高带来企业融资成本的增加,进而影响到商品的出厂价格和销售价格。

四、实证结论与政策建议

(一)实证结论

根据以上数据和实证结果显示:第一。人民币对外升值与物价上涨并存根源于我国的汇率机制和外汇管理政策。一方面我国人民币汇率实行有管理浮动制,中央银行频繁干预汇市。压制人民币汇率上涨速度,另一方面我国目前采取的外汇管理政策是收支“宽进严出”、超额外汇由央行用人民币回收,结果导致我国基础货币过度投放,引发流动性过剩,资产价格大幅度上涨,货币对内不断贬值。而为解决经济中的流动性过剩,央行又被迫使用提高利率、提高存款准备金率和央行票据冲销等手段,从而导致国内的利率上升。国内外利差加大,进而引发更多国际套利的游资流进国内。第二,近年我国利率对物价存在着正向的影响关系。利率对物价存在正向关系,这虽有违经济学的一般原理,但却符合我国的经济现实。这一结果同时也说明,在我国目前现实经济状态下,提高利率以抑制物价未必能达到效果,甚至可能成为刺激物价上涨的原因之一。第三,持续增长的货币供应量是物价上涨的又一重要原因。一方面外汇储备快速增长和国际套利游资流入,倒逼央行基础货币投放;另一方面。近年我国政府实施的宽松财政和货币政策,加剧了基础货币投放,导致流动性过剩,造成物价上涨。总之,不完善的汇率机制、不恰当的外汇管理政策和不合时宜的财政货币政策导致了人民币对外升值而对内贬值的悖论。

(二)政策建议

1完善我国汇率的形成机制,推动人民币合理化升值。首先,中央银行应完善汇率形成机制,以保持人民币汇率的短期稳定与长期灵活,使得央行仅在必要时干预市场,真正做到由市场决定人民币的长期均衡汇率。其次,政府要善用人民币对外升值以缓解输入型通胀压力。由于一国汇率走升对进口产品价格上涨将起到明显的对冲作用,因此汇率升值对于减缓输入型通胀往往具有一定的正向作用。目前,由于受美国较为宽松的货币政策以及欧债危机的影响。国际大宗商品价格不断上涨,导致我国输入型通胀压力不断增大。人民币的适当升值,将会降低进口成本,从而在一定程度上有利于缓解国内输入性通胀压力。不过,值得注意的是如果海外大宗商品价格上升的幅度超过人民币升值的幅度,升值的降价效应就微乎其微。

2加强外汇资本项目管制,推进外汇管理体制改革。由于近年我国国际收支双顺差的持续扩大,加之国外政治压力。人民币升值预期将继续存在。虽然我国实行资本项目的不可兑换,但是这并不能有效预防资本通过非法渠道等方式流入我国,因此,政府一方面应加强对无真实贸易或投资背景的跨境资金流动的打击。另一方面要进一步推进外汇管理体制改革,逐步推进人民币可自由兑换,要根据经济改革和发展的要求。积极可控地推进人民币可兑换与国际化,同时改进现行结售汇体制和外汇账户管理制度,应简化进出口核销、核查等业务操作,以提高境内企业资金使用效率,支持境内企业更好地“走出去”。

3搭配运用利率和汇率工具,加强政策之间的协调。人民币对外升值和对内贬值并存的情况下。运用单一宏观经济政策难以实现控制通货膨胀和保持汇率稳定内外协调,因此政府必须灵活搭配使用利率与汇率政策工具。即政府在使用提高利率来抑制通胀时,应适当放松人民币汇率,允许人民币汇率有更大幅度的升值。因为,加息可以抑制通胀。但也可能引发国际套利“热线”流入,加大我国基础货币投放压力,但此时,若允许人民币汇率有更大幅度的升值,就可加大套利资本进入我国的成本,同时还可消减市场对人民币升值的预期。与此同时,人民币汇率还可不失时机地选择有升有降、缓慢升值的灵活路径,通过升值加大外资流入成本。通过适时贬值加大外资撤离风险成本。这样,流入中国的套利资金尽管可以实现利差收益,却要承受抽回资金时人民币汇率下降的风险。另外,为抑制当前物价水平的过度上涨,并防止未来物价的过度紧缩,保持物价水平的总体稳定,建议央行采取适当提高短期利率,降低长期利率的政策操作,以相对较高的短期利率抑制经济运行中的流动性过剩。降低当前的物价水平;同时以相对较低长期利率,保证社会投资和经济增长。