江声《恒星说》考论

2012-04-29陈志辉

陈志辉

摘要: 中科院自然科学史研究所藏有乾嘉学者江声(1721—1799)所著近市居本《恒星说》。他用小篆字体写此书有两个原因:一是乾嘉吴派重视古文字的传统,二是江声酷爱《说文》,并把篆字推广到自己的日常生活交往之中。《恒星说》用当时认为最精确的西法岁差数值,推算《礼记·月令》成书年代天象,重新论证了东汉郑玄关于《月令》源于《吕氏春秋》这一古老命题,显示出乾嘉学者辨别古经源流的进一步科学化倾向。然而江声论证过程中忽略了西法的适用条件,造成缺陷。汉学科学化倾向的形成与江声所在的时代和地域相关联,但由于江声本人及其本学派的固有成见,江声的老疾,以及学术风尚的转向等原因,这种倾向不能继续发展。

关键词:江声;《恒星说》;汉学;西学

1、引言

清代科学技术的研究,历来是科学技术史工作者关注的、长盛不衰的热点之一。自明末耶稣会传教士来华以降,中国学术为之一变,以天文学、数学为首的西学传入,逐渐成为学者们争相研习的学问。关于清代的天文学、数学等学科的发展脉络与特点,前辈学者已有大量的论著,关于重要的人物,如王锡阐(1628—1682)、梅文鼎(1633—1721)、江永(1681—1762)、戴震(1724—1777)、钱大昕(1728—1804)、李锐(1768—1817)诸人的专书专论则更多。

纵观有清一代学术,绚烂多彩,是中国学术发展的一个高峰。清人涉足的领域又十分广泛,上述天文算学固然超越前代,举凡经学、史学、文学、地理学、金石学、小学等等,当时已有的学问,几乎无所不包,而他们在这些方面的研究成果,也成为了后代学者的巨大财富。对这些学术遗产的整理研究,早在二十世纪初便已经开始,如梁启超曾辨章考镜了清代各家各派的学术源流,条分缕析,头绪清楚。他指出,清代的学者,特别是考据学家如戴震的研究方法,具备了“科学精神”[1],认为“清儒所遵之途径,实为和科学发达之先驱”([1],104页)。其后,梁氏更在《中国近三百年学术史》中增加了相关材料,并对此加以发挥。[2]朱维铮先生也探讨了乾嘉时期汉学与西学的相关度,认为两者在性质、结构、方法和心态等方面,都可以作深入的探究。[3]他同时还指出,由于在全面掌握材料上有困难,论证汉学与西学相关的定量、定性的比较研究还很缺乏。([3],157页)洪万生和刘钝两位先生,结合乾嘉学派由“历算之艺以明道”的价值取向,考察了汪莱与李锐两位学者不同的学术取向,进而解释了汪李“交恶”的传闻流行以及当时人扬李抑汪的原因。[4]艾尔曼(Benjamin Elman)也考察18世纪的西学与考证学,认为当时文人对科学并不冷淡,而主要是因为耶稣会士们传播不力,才未能使“现代科学”传播到中国。[5]乾嘉学派之中,有的学者并非像戴震、钱大昕、李锐那样是比较专门历算专家,但他们在进行经学等学术研究时,同样受到了西方天文算学的影响。吴派代表人物之一江声,及其所撰写的《恒星说》,是一个典型个案,笔者不揣浅陋,分析考论于此,或可窥出这种影响的特点及变迁之一斑。

2 、《恒星说》及江声其人

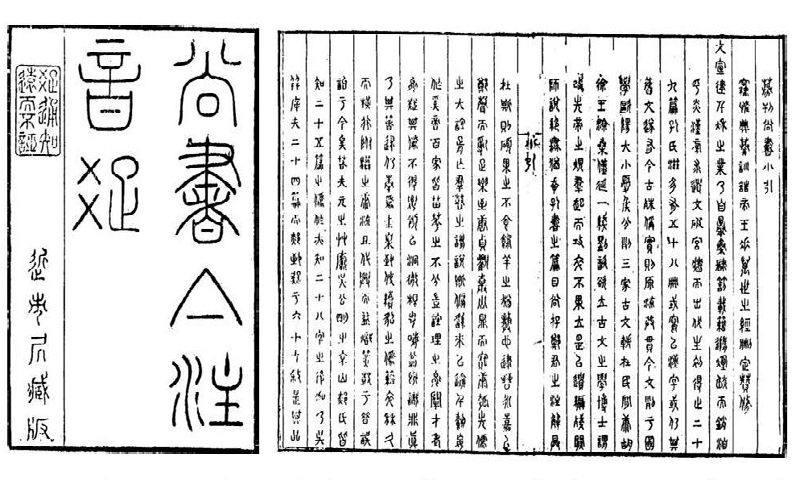

中国科学院自然科学史研究所图书馆藏有江声《恒星说》一卷[6],近市居刻本,半叶十行,行二十一字,全文用小篆字体,而第七叶误置于第九、十叶之间。另有《艮庭小慧》一卷,是学习心得体会一类短小文章的合集,附于《恒星说》后合订成一册,半叶十行,行二十三字,用楷体字。此册《恒星说》除钤有“中国科学院自然科学史研究室”藏书印外,封面有“潘圣一读”朱印,内页两处钤“潘圣一”姓名印。潘圣一(1892—1972),名利达,字圣一,苏州藏书家,曾受张元济聘任为东方图书馆外文部主任。故知是书原为潘氏藏书。另据艺术品搜索引擎“搜艺搜”网①资料,上海嘉泰拍卖有限公司于2008年6月的一场拍卖会上拍卖了近市居刻本《恒星说》一册,其正文文字与边栏均为红色[7],与自然科学史所藏本《恒星说》以墨色印刷有所不同,可知这一版本的《恒星说》曾经过两次或以上的印刷。至于拍卖品《恒星说》是否出现叶码误置,又或其后是否与《艮庭小慧》合订,由于网站仅仅提供了的一帧书影照片,故并无太多的信息可供参证。

《恒星说》另有世楷堂昭代丛书本。[8]《昭代丛书》本为康熙朝的张潮所编,凡甲、乙、丙三集,收录《恒星说》的《昭代丛书》,是于清道光年间,由吴江沈翠岭所补编的,《恒星说》即收录在萃编癸集中。②此本文字已全部转成楷体,且未附《艮庭小慧》。据笔者比较,此昭代丛书本中,除一些通行楷体字与《恒星说》与近市居本的篆体不同外,③尚有数处讹误。④另外,台湾“中央研究院”陈

图1:中国科学院自然科学史研究所藏江声《恒星说》。

图2:上海嘉泰拍卖有限公司2008年拍卖品《恒星说》。

《恒星说》作者江声(1721—1799),字鲸涛,后改字叔沄①,号艮庭,江苏元和(今属苏州)人,为乾嘉学派中吴派的重要人物,入《畴人传四编》[10]。他精通《说文解字》,35岁时师从汉学家惠栋(1697—1758),有《尚书亼(集)注音疏》(以下简称《音疏》)、《尚书逸文》等著作。江声撰写《恒星说》目的,下文将有详细讨论。他之所以要用小篆来撰写这部《恒星说》,这与乾嘉学派的治学思想和江声本人的性格密切相关。乾嘉学人十分重视文字、音韵、训诂之学,江声之师惠栋说,“经之义存乎训,识字审音,乃知其义”[11]。在这种思想的指导下,江声也认为只有汉以前的古文字才能更好地还原“六经”,因而坚持用小篆撰写疏证《尚书》的各种著作,其成名之作《音疏》,最先也是用小篆写成、刊刻的。②

然而,单从乾嘉学派的指导思想,似乎还不足以成为江声用古代字体著书立说唯一原因。毕竟,在著名的乾嘉学者中,像江声这样,用篆字写作非古文字类专著的并不多见。另一方面说,这或同江声把这种指导思想向现实大范围地推广有直接关系。他宗尚许慎《说文解字》,好写篆字。其弟子江藩(1761—1831)著有《汉学师承记》,卷二“江艮庭先生”一节谓:

先生精于小学,以许叔重《说文解字》为宗,《说文》所无之字,必求假借之字以代之。生平不作楷书,即与人往来笔札,皆作古篆,见者讶以为天书符箓。俗儒往往非笑之,而先生不顾也。……喜为北宋人小词,亦以篆书书之。[12]

孙星衍称江声“不为行楷者数十年,凡尺牍率皆依《说文》书之,不肯用俗字。”[13]焦循珍藏有江声给他写的两封书信,并为之作《江处士手札跋》,当中谓:

处士江君艮庭声以书规之。……两书皆用许氏《说文》体,手自篆之,工妙无一率笔。[14]

洪亮吉亦有七律诗《江布衣声》,当中有“因题刺字摹秦篆”一句,其下注“君生平未尝作楷书,即题刺亦皆篆字”[15]。由此可见,江声一贯崇尚《说文》篆体,这在乾嘉学人圈中广为人知。据俞樾《春在堂随笔》还有这样一件事:

江艮庭先生生平不作楷书,虽草草涉笔,非篆即隶也。一日,书片纸付奴子至药肆购药物。字皆小篆,市人不识。更以隶书往,亦不识。先生愠曰:“隶书本以便徒隶,若辈并徒隶不如邪?”余生平亦有先生之风,寻常书札率以隶体书之。湘乡公述此事戏余,因录之以自嘲焉。[16]

以上俞樾所记江声用篆、隶字体写药方让仆人买药一事,恐为夸张失实之词。俞氏自称,此事为湘乡公曾国藩所述,用以嘲笑他用徒隶用的隶书写信。乾嘉诸人只言江声好作篆书,但只限于专门著述和讲论学术的往来书信。而且,我们可以看到,附于《恒星说》之后的《艮庭小慧》,就是用楷书写成的,不同的是他不用世俗通行的、他认为不合古法字体,如“罪”字他一律写作“辠”。据钱泳记载,其“老友江艮庭征君常言,隶书者六书之蟊贼”[17],这是针对隶书对篆书不合理的讹变和减省笔画而说的,而且在当时的文人社会当中,这样做也是很平常。著名事件如孙星衍在散馆考试中用了《史记》“匔匔如畏”一词(俗作“躬躬如畏”),主考和珅不认识,认为是错别字,抑置孙为二等。[18]另外,俞樾也自称因为受到江声的影响才用隶书写信的,他对于江声的事迹又怎会不知晓?但从他的记录来看,俞樾在曾国藩告诉他这个故事之前,他似乎并不知道这件事。由此而推测,江声的“药方”中应该是写有与当时俗体不同的字,集市中人不认识,因而以讹传讹,又或是曾国藩故意曲解,成为用以取笑俞樾的一个典故。然而,由此仍可见江声对古字的痴迷程度非同一般。

江声的《音疏》亦由篆体写成,且《说文解字》里也有引用《尚书》的情况,所以他也会根据《说文解字》改易《尚书》的部分经文。[19]乾嘉学派中以惠栋为首的吴派的治学方法,梁启超曾以八字蔽之:“凡古必真,凡汉必好。”所谓汉,就是指东汉的许慎、郑玄、马融、服虔诸人的学说,故梁氏称此派所治的学问是“纯粹的汉学”([1],29—34页)。而从上述的传记和逸事来看,江声好古宗汉的程度比起其师惠栋犹有过之。然而,江声在《恒星说》中却自称以西法立算论证,两者似乎格格不入,故对其此书实在有必要进行一番探究。

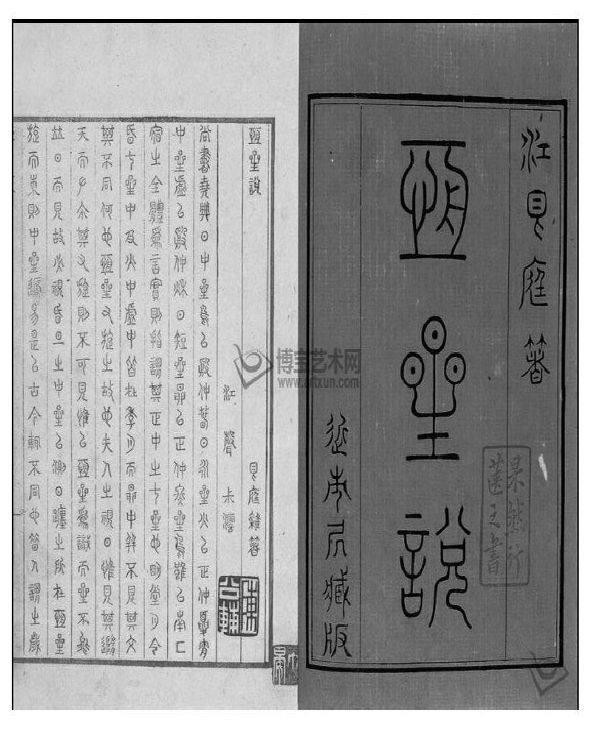

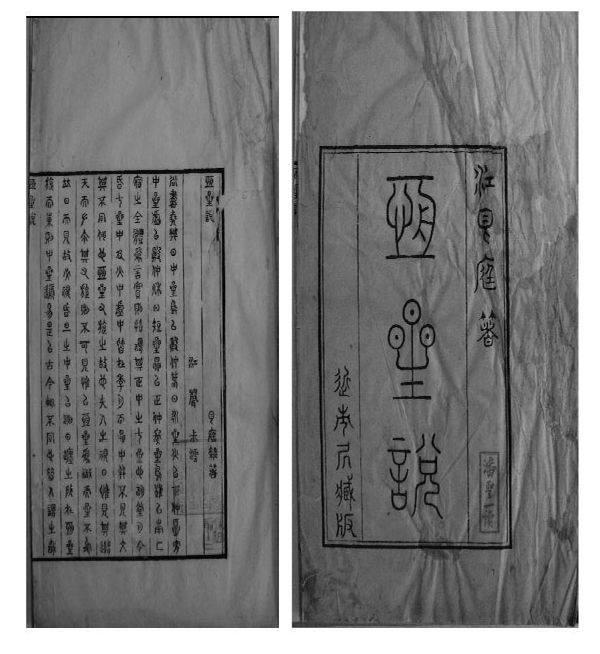

3 、《恒星说》之成书年代

江声《恒星说》写成于何时,刊印于何年,文中并无明确记载,但仍有线索可供推测。据《音疏》中的《募刊尚书小引》,《音疏》本于乾隆四十九年(1784)已撰写完成,但因为缺少资财“登诸棃枣”,故发起募捐。经王昶、毕沅、段玉裁、钮树玉等人赞助,加上江声本人努力,此书终于在乾隆五十八年(1793)刻成面世。[20]《恒星说》与《音疏》的初刻本同为近市居本,版式也完全相同。可以推断,《恒星说》与《音疏》同时或稍后出版。考虑到此书为不足万字短篇,很有可能是刊刻《音疏》后尚有少量余资,继而作为《音疏》的补充,付梓出版的。

图三:江声《尚书亼(集)注音疏》及《募刊尚书小引》。([20],345页)

《恒星说》最末题有“元和蒋徵蔚校栞”([6],12b页)。蒋徵蔚字蒋山,与江声是同乡,陈康祺《郎潜纪闻》中记载他“尤渊博,治经史小学,兼通象纬”,“弱冠游浙江,阮文达公一见倾倒,留之学使署,约为兄弟之交”[21]。阮元于乾隆六十年(1795)任浙江学政,是时蒋徵蔚年约二十,已有足够的学术水平,在此年前后对《恒星说》校对出版。

《恒星说》后附有《算术》一篇,详写李锐为江声推算因岁差导致“恒星东行”一度、一宫、一周天的年数,其中介绍李锐时,称他是“富于年而勤于学”。([6],9b)而李锐又有相关的两则日记:

乾隆六十年五月十五日,答艮庭先生算恒星东行三纸呈阅。

嘉庆元年(1796)正月廿六日,江艮庭来,见赠新著《恒星说》一卷。[22]

李锐的这两则日记明确指出江声《恒星说》完成于乾隆六十年,于明年即嘉庆元年正式面世。这时李锐二十七、八岁,正是江声所说“富于年”的时候。而这个年份恰也能与上述推断相互印证吻合,可为定说。

4 、《恒星说》之主要内容

《恒星说》全篇可分为以下六个部分:

(一),由《月令》中季冬之月的昏中星与《尚书·尧典》“日短星昴”记载不一致,引出岁差这一主题。《恒星说》开篇即谓:

《尚书·尧典》:“日中星鸟,以殷仲春。日永星火,以正仲夏。宵中星虚,以殷仲秋。日短星昴,以正仲冬。”星鸟虽以南匚(方)宿之全体为言,实则指谓其正中之七星也。《明堂月令》昏七星中及火中、虚中皆在季月,而昴中并不见其文,其不同何也?恒星右旋之故也。夫人之视日,惟见其随天而左尔,其右旋则不可见,惟以恒星为识。而星不能并日而见,故必视昏旦之中星,以测日躔之所在。恒星旋而东,则中星递易,是以古今辄不同也,昔人谓之岁差。([6], 1a页)

所谓《明堂月令》,就是《礼记·月令》。段玉裁于《说文》“骴”字下注:“许(慎)称《月令》,皆云《明堂月令》。”[23]名称因袭许书,由此也可见江声对于许慎《说文》的热衷程度。按《月令》的相关文字为:

季春之月,日在胃,昏七星中,旦牵牛中。

季夏之月,日在柳。昏火中,旦奎中。

季秋之月,日在房。昏虚中,旦柳中。

季冬之月,日在婺女,昏娄中,旦氐中。[24]

由此可见,《尧典》与《月令》的不同之处有二:1,春、夏、秋三季的昏中星出现的月份不同,前者在仲冬之月,后者在季冬之月;2,《尧典》仲冬之月的昏中星——昴,并没有在《月令》中相应的地方出现,取而代之的是娄星。江声的回答“恒星右旋之故”,也仅仅是针对第一点不同而言。“恒星右旋”,在江声看来是岁差的代名词,然而自唐代一行以来,中国传统历算家分别“天周”与“岁周”,认为“天为天,岁为岁”,黄道岁周“不及”恒定不动的恒星天周,导致冬至点西退。古代西方天文学则将岁差解释为“恒星东移”,即黄道固定不动,恒星天球沿黄道向东缓慢移动。①“恒星东移”论于明末清初由传教士引入中国,在经过康熙朝的历争以后,被梅文鼎纳入了“天为天,岁为岁”的传统之中,其后治历算者讨论岁差,也认为是“恒星东移”造成的。[25]江声当是从他学术圈子中的师友得知这一岁差理论,但他似乎并不知道,这一理论也是从西方传入的。

(二)根据恒星每年东行51"的岁差数值,以及西法一周天360°相当于中国三百六十五度四分度之一,计算恒星东行一度(古分度)、一宫(30°)及一周天所需要的年、日数。

今用西灋(法)分周天之度,渻(省)其五度四分度之一,统并为三百六十度,每度析为六十分,每分析为六十秒。恒星岁行五十一秒,积七十岁二百一十五日弱而行一度,至精密矣。……若从古灋(法),仍分为三百六十五度四分度之一,而据恒星岁行五十一秒,以求得恒星东行一度、一宫、一周之年数,则可直追数千岁以上,凡经典所纪之星候皆可推算而知矣。([6],1b—2a页)

西方分周天为360°基于圆心角概念,与中国传统历家分周天为365 分度虽然可以对应换算,但有着本质的区别。[26]江声认为,西法是把365分度“减省”5分度而成周天360°,这当然是他理解上的错误,但这个错误理解基于这样一个逻辑:先有中法365 分度一周天,然后才有西法360°一周天,后者是前者的“减省”后“统并”而成。西方把圆周分为360份,每份为1°的思想本来自有传统,江声这样理解背后的含义就是,西法是由中法衍变而来的。很明显,这是受到当时盛行的“西学中源”思想的影响。但为何还要标举这是西法?正如江声所言四字“至精密矣”,这也是当时人对西法的一般看法。所以江声认为,精确的西法数据,正是《恒星说》全文结论之所以成立,并且能很好地说服同时代学者的基础所在。

紧随其后,江声展示了他的算术。他计算得,恒星69年209 日东行一度,2117年236日东行一宫,25411年279日东行一周天。其计算结果当然是正确的,但当中的原理其实并不深奥,只不过因为其中很多数字不能被整除,江声运用了一些技巧,因而写成文字时显得颇为复杂。例如求恒星东行一宫的年、日数时,其实只是将恒星东行一度的年日数69年209 日,与一宫之分度数30度相乘即可,但数有奇零,且当中涉及365 日可化为1年,故江声选择将两个因数分解相乘的方法,即:

T一宫 =(69年+209日+ 日)×(30度+度)

拆括号后可得到六项相加,满365 日则加1年,余以日表示。

(三),通过计算,推测《月令》所载天象在周末秦初之间,以证明《月令》为吕不韦所改。

《月令》为吕不韦(或其门客)所作这一结论,最早由东汉郑玄提出。郑玄指出,《月令》本来是《吕氏春秋·十二月纪》之首章,“以礼家好事抄合之,后人因题之名曰《礼记》。言周公所作,其中官名时事多不合周法”。([24],438页)然而《月令》与《吕氏春秋·十二月纪》文字的雷同尚不足以证明此点,故自东汉以后千百年来,各家对于《月令》的来源仍然聚讼不休。与江声同时代的卢文弨(1717—1796)[27]、孙星衍[28],就赞同东汉马融、蔡邕等人的观点,认为《月令》出于《周书》,《吕氏春秋》因袭之,所以文字雷同。在这样一个背景之下,江氏想用一种新方法,进一步论证郑玄的观点。

孟子曰:“繇(由)尧、舜至于汤,五百有余岁。繇(由)汤至于文王,五百有余岁。”《左传》王孙满言商祀六百。嘫(然)则尧时至周初千一百余年尔,恒星之行十五、六度,而以《尧典》中星系于日中、日永、宵中、日短言之,是据分至之候至周公时固宜在季月之初。《月令》“季春昏七星中,季夏昏火中,季秋昏虚中”未为不合,若“季冬娄中”则后矣。盖娄与昴之间隔胃十五度,娄中在月初,则比及昴中,已过月中矣,与《尧典》冬至昴中相校一月。嘫(然)则七星及火、虚之昏中皆当季月既交中气之候乎?是则与尧时几差一次。惟周秦之间则嘫(然),非周初之星候矣。其故何也?盖为吕不韦所改也。不韦取《月令》为“十二纪”,欲袭为书己书,必据目所亲见以改其日躔之宿、昏旦之星。时当周末,距周初八百余年,恒星趋右十二度,故差于《尧典》一月。戴氏从《吕书》采得,不能追复周初之宿度,是以嘫(然)尔。([6],4b页)

江声的论证逻辑是:

(1)尧至周初,即传说是周公作《月令》的年代,时间约为1100年。

(2)根据他前面推算的结果:恒星69年209 日东行一度,计得在这1100年左右的时间内,恒星东行15.81古分度(江声略言十五、六度)。

(3)根据(2)的结果,推算得周初出现《尧典》所载昏中星天象时,当在各“季月之初”,按文意也可理解为每季第三个月交节气或稍后不久(1天以内)的时间。

(4)《月令》中的“季冬昏娄中”与(3)所推测的周朝初年天象矛盾。而唯一可以解释的,是把“季冬昏娄中”理解为季月之初的星象①,那么此月中气以后会出现“昏昴中”星象,而又算得,同时代其他三个季月中气之后亦可以出现昏七星中、昏火中、昏虚中等星象。这样就能得出《月令》与《尧典》的时代相差1900年左右的结论。

竺可桢先生曾根据岁差考定《尚书·尧典》四仲中星之年代,他指出用此方法时要考虑当时的观测日期、观测时刻、观测纬度以及观测之星宿,尤其以最后一点最为困难。[29]江声虽比竺氏早数百年,但也应该清楚这一难点,所以他的意图设计一个比较巧妙的论证,即不直接用当时的星象确定《月令》的年代,而用当时人人皆认为是正确的《尚书·尧典》与《月令》进行比较,默认《月令》中季月的昏中星与《尧典》四仲中星是同一星宿,以尽量减少争议。

然而江氏在论证过程中仍有弱点,姑勿论他将《月令》中的季冬与季春、季夏、季秋割裂其意,前者为月初而后三者为月中以后,令人生疑。即便如他所说,帝尧至《月令》成书约1900年左右,亦即“恒星东行”只有27古度左右,尚不够30古度,故《尧典》中四季仲月中气的昏中星象,在周秦之间应该在季月中气之前就出现,而非如江声所说“皆当季月既交中气之候”。这几度偏差最终带来性质上的差异,乃是由于《尧典》中“日短星昴”与其他三季昏中星象不太可能在同一年代出现所造成的。②江氏似乎有意无意地回避了这一点,所以他也只能说恒星东行“几差一次”以含糊其辞。更重要的是,这个推论足以把他之前以西法立算的精确性完全消解了。

事实上,江声在《恒星说》开篇时就提过前代历家的岁差数值:

东晋虞喜乃立差灋(法),五十年而得一度。宋何承天倍之为百年,过犹不及,其失均也。随(隋)刘焯折其衷,定为七十五年,縒(差)近之矣,犹未合也。([6],1b页)

江声肯定用这些岁差数值作过的计算,其结果与用西法岁差数值计算出的结果相比,离其《月令》所记天象的年代在周秦之际这一结论相差更远。因为有先入为主的结论,而用西法计算的结果又大致可以前后吻合,这样,更加使江声对西法深信疑,而忽略了其适用范围和古典文献的前后矛盾。

(四)据《武成》及《世俘解》推得武王伐纣时日躔及季冬之月的昏中星,印证(三)的推断。

在这一部分,江声通过别的文献推断了殷周之际的天象,以与上文结论互证。其主要依据是《国语》中伶州鸠所述、《尚书·武成》逸文及《逸周书·世俘解》所记载的武王伐纣天象,再根据无中气之月置闰,指出武王伐纣之年建丑月之后为闰月,并指出伐纣其间的太阳行度——小雪日躔箕十度,冬至日躔牛四度,小寒日躔虚初度,根据昼夜时刻推得昏中星为昴。这种依无中气之月置闰编排历谱的方法,董作宾与之暗合,只不过董氏着眼于推算武王伐纣之年、月、日,[30]而江声则着眼于日躔宿度及由此而推得的昏中星。江氏的推算的结果大体上是正确的,但他对一些细节显然未予考虑。如不同纬度地区的昼夜长短亦不同,昏的定义也会影响结果,然而因为昴宿有12古分度的跨度,所以江声仍可自圆其说,但却失去了其精确性。

(五)通过计算,质疑《夏小正》所记的一些天象。

在讨论《夏小正》星象问题时,江声是基于这样一个前提:就是《夏小正》成书于夏代初期的禹、启朝代,距江氏生活年代4000年左右。根据岁差,《夏小正》中记载的“三月参则伏”,“四月初昏南门正”,“五月初昏大火中”及“八月辰则伏”等星象比较符合计算结果,江氏称“正合夏初之星候”([6],7a页)。而对于《夏小正》中的“正月初昏参中,斗柄县在下”,“四月初昏南门正”, “五月初昏大火中”,“ 六月初昏斗柄正在上”,“七月斗柄县在下则旦”,“八月参中则旦”,“八月辰则伏”,“九月内火、辰系于日”等天象,江声则认为“率皆韦(违)舛” ([6],7a页)。然而,在这些经文错误中,有一部分是明显的矛盾,亦无需借助岁差计算。即使涉及一定的岁差推算,江声也同样出现了上述的考虑欠周的问题。比如他说:

《小正》于十月云“初昏南门见”,亦非也。或曰南门二星在亢、氐之南,十月日躔斗、牛,南门旦见于东南隅,非昏见也,“初昏”二字盖后人误加。此说诚是。《小正》之纪星,纪旦见不纪昏见也。 (抑)又计之,九月日在尾、箕,南门以(已)应旦见矣。纪于十月者,犹昴见不尽三月而纪于四月,参见不尽四月而纪于五月。盖《小正》不以昧爽为旦,而以鸡鸣为旦也。([6],7b页)

江声稍稍提到了观测时间的定义问题,他已认识到,古今对“旦”界定不一样,会对观测与推算的结果造成影响。可惜他并没有更进一步,定量地探讨在不同定义的昏、旦下所得出的不同结论。当然,江声本篇的主旨也不在于此,况且,若进行这样的讨论将会对之前所得出的结论产生很大的影响,江氏不作深究,也是情理之中。

(六)附录李锐计算恒星东行一度、一宫、一周天的年、日数。

相比之下,江声所附的李锐算法则较简便。他用《九章算术》的公式:

所求数=

辗转求得恒星东行一度、一宫、一周天的年、日数,其计算结果与江声所算的相同。这个公式出自《九章算术》的“粟米章”。江声自称,在算“恒星东行”一度、一宫、一周天的年、日数时,最后余数在“半日之间不能灼知其有无盈歉”,听闻李锐精于算学,前往询问。李锐为其推算。江声起初也“不甚晓”,后来“详审推算而始知其不爽”,但此种方法到底是初学,所以他说:

其布算之灋(法)实所不谙,设以示人,谁能一目瞭嘫(然)者?故重复推算如右,而一宫、一周之积年、积日、积分悉与符合。兹并录李君算术于左,以相参证焉。([6],9b页)

《九章算术》在戴震辑录校勘以前(1774—1777)并未广泛流行,[31]而江声又并非专门研究算术的学者,他在撰写《恒星说》时并未接触到后来十分著名的《九章算术》,也在情理之中。

5、讨论

通过上述分析,江声撰写《恒星说》的目的也逐渐显现清楚——重申东汉郑玄《礼记》乃西汉“礼家好事抄合”的作品,而且矛头直指编撰者戴德。《恒星说》最后讲到:

则《小正》繇(由)来旧矣,末学小子焉敢妄为訾议?乃案其星,以伏推见而不符,据旦证昏而不应,此在天象则昭 (垂)而有常,乃其纪载实考验而多爽,岂简编错乱之故与?三代以下传是书者则大戴氏悳(德)也,其传即大戴氏所为乎? (抑)本诸先民乎?乃无所计正而顺之为说,何也?([6],9a页)

《夏小正》本是《大戴礼记》中的一篇,而当中前后矛盾的地方又是如此之多,加上江声又已用他认为精确的方法,论证了《礼记·月令》是抄自《吕氏春秋·十二月纪》的,因而他对戴氏的指摘,在当时人看来是十分有理据的。上文提及,孙星衍与江声的观点是相左的,而他评论《恒星说》谓:

(声)尝以岁差绳《尚书》中星,即予寓书言:“君绳经,字以《说文》既太古,释天文以西法又近今,恐致凿枘。不如以《淮南·天文训》、《史记·天官书》及《尚书·考灵耀》、《孝经·援神契》诸书注经之为得也。”反复辨论,声不非之。([13],349页)

首先,孙氏似乎对江声的《恒星说》的主旨和论证并未理解透彻:并非用岁差考察“四仲中星”的年代,而是以西法中的岁差数值和《尚书》四仲中星推算《月令》的成书年代,而且这也只是其中一部分内容而已。另外,孙星衍对《恒星说》最大的意见是,全文用篆体字写成,却用西法解释,显得不伦不类。其言下之意就好像是:如果这篇论著改为通行字体就没有问题了,而江声在论证中巧妙隐藏的弱点,他并没有指出。除此以外,孙氏劝江声还是用古书注经为好。

在这里要对于注经和辨经要稍稍作出区分。清人注经者甚多,有用传统文献注经,也有用西法注经,后者如戴震《尚书义考》、盛百二《尚书释天》对《尚书·尧典》作出注解,重在讲述天地结构模型、日月五星的运行,用的是西方古典天文学理论,但重在解释而不作引申。清儒辨经的代表作当属阎若璩(1636—1704)《尚书古文疏证》、惠栋《古文尚书考》,其成就在于辨别出东晋晚出的《古文尚书》二十五篇,及同时的孔安国《传》为伪书,打破了它在唐以后立于官学的崇高形象。从历法方面着手,也是阎若璩的考证角度之一,因而此后“藉历算辨古史的方法就得到了学者的高度重视,历算在经学中也获得了举足轻重的位置”[4,90页]。韩琦先生认为,阎若璩在撰写《尚书古文疏证》可能看过传教士汤若望所著的《古今交食考》。32作为惠栋的高足,江声继承乃师精神,更直言以西法证明《礼记·月令》的成书在《吕氏春秋》之后,虽然结论同于郑玄,但在方法上开创了先河。

可见,乾嘉汉学至江声发生了重要的变化,当时被认为是最精确学问——西方天文算学元素加入,成为辨经的新手段之一,经学的科学化进一步加强。这又与江声所生活的时、空特点相关。先是西方传教士们在历争中的节节胜利,康熙皇帝的亲自钻研和对梅文鼎的优礼,以及《西洋新法历书》、《律历渊源》等天文算学巨著的编撰,都使得天文历算之学在当时的学术界大大盛行。[33]这使得江声有机会获得西方天文算学的学术训练,打好基础。

江声所在的乾嘉学术圈,使他能方便地进行学术交流。《恒星说》附录了李锐关于“恒星东行”的计算,更的多证据表明,年龄相差近五十岁的江声和李锐,有着良好的关系。李锐的日记提到:

乾隆六十年三月十五日丙子,闻江艮庭、王朴庄两先生皆云:“比来(昂)[昴]宿不明,其光仅如鬼宿积尸”,以现行时宪法推得二十三日子正日躔为四宫一十九度五十四分,在胃宿五度五十分,距(昂)[昴]宿六度四十分。两先生所见(昂)[昴]宿不明,当近日之故。([22],251—252页)

江声对昴宿的注意,当是源于他熟悉的《尧典》“日短星昴”。除李锐外,与江声一同讨论天文的恐怕还有上文提到的、与李锐同为“谈天三友”之一①的焦循,以及校刊《恒星说》的蒋徵蔚。李、焦、蒋又各有师承,江声与他们进行交流,能够大大地开拓视野。而《恒星说》又起码经过两次印刷这一事实,又可见此著作在乾嘉学术圈中颇为流行。

至于江声本人,则能很好地坚持惠栋吴派的学术传统,其考证虽用西法,却也力求严密。然而,由《恒星说》所显示出的乾嘉考据学进一步科学化之倾向,也存有种种缺憾。

江声本人是治《尚书》的名家,但他论证时所依据的《尧典》并不在伪《古文尚书》二十五篇之中,他当然也不大敢越雷池半步,所以对于当中的矛盾也就视而不见。相反,因为《礼记·月令》被郑玄认为是袭自《吕氏春秋》,江氏就能对相关的疑点明察秋毫。他承袭了惠栋吴派“凡汉皆好”的指导思想,入主出奴,从而导致了双重标准,为科学地研究问题设置了障碍。另一方面,江声晚年身体状况比较差,孙星衍提到,江声想撰写《经史子字准绳》和《论语质》两书,但因老疾而均未能脱稿,事在嘉庆元年(1796)。([13],348页)可见,在完成《恒星说》后,江声也没有精力进行更深入、更系统的研究了。《恒星说》用篆体字而不是用通行楷体字刊刻,一般学子辨识困难,也不利于传播与交流。

乾嘉后期,学术风尚转变,清学开始分裂,即专求《公羊春秋》“微言大义”的常州学派出现,这一学派以庄存与(1719—1788)、刘逢禄(1776—1829)、龚自珍(1792—1841)等人为代表。([1],72—77页)考据之风不再像前一阶段那样盛行。《恒星说》一书的名称,也仅仅出现在江声友人、弟子的记述当中,之后便湮没无闻。因此,连同艾尔曼所估计的耶稣会士对“科学传播失败”的部分责任([5],74—75页),因为乾嘉汉学考据派的某些内部的原因,也使得当时的学术未能再进一步科学化,并与欧洲同期学术接轨。

(致谢:感谢中国科学院自然科学史研究所图书馆提供阅览机会,感谢钮卫星、董煜宇两位老师复制图书资料,感谢杨小明教授在第八届青年科技史研讨会上对本文所作出的点评和意见!)

参考文献:

[1] 梁启超. 清代学术概论[M]. 上海:上海古籍出版社. 1998. 34—43.

[2] 梁启超. 中国近三百年学术史[M]. 北京:东方出版社,2004. 158—168、362—383.

[3] 朱维铮. 十八世纪的汉学与西学[A]. 走出中世纪[M]. 上海:上海人民出版社,1987. 153—182.

[4] 洪万生、刘钝. 汪莱、李锐与乾嘉学派[J]. 汉学研究(台湾),1992,(10)1:85—103.

[5] (美)本杰明·艾尔曼. 18世纪的西学与考证学[A],经学·科举·文化史:艾尔曼自选集[C]. 北京:中华书局,2010. 73—104.

[6] (清)江声. 恒星说[M]. 乾隆六十年(1795)近市居本.

[7] http://pm.findart.com.cn/1108395-pm.html,2008-06-23/2011-10-19.

[8] (清)江声. 恒星说[M]. 丛书集成续编[Z]. 第78册. 台北:新文丰出版公司,1991. 581—590.

[9] 陈鸿森. 江声遗文小集[A]. 彭林(主编). 中国经学(第四辑)[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2009. 6—12.

[10] (清)黄钟骏. 畴人传四编[M]. 北京:商务印书馆,1957. 91.

[11] (清)惠栋. 松崖文钞[M]. 清光绪刘氏刻聚学轩丛书本. 卷一. 4 b.

[12] (清)江藩. 汉学师承记[M]. 北京:中华书局,1985. 35.

[13] (清)孙星衍. 江声传[A]. 平津馆文稿[M]. 卷下,孙渊如先生全集[C]. 上海:商务印书馆,1935. 348.

[14] (清)焦循. 江处士手札跋[A]. 雕菰集[C]. 北京:中华书局,1985. 294.

[15] (清)洪亮吉. 卷施阁集[C]. 第七册. 卷十五. 四部备要聚珍仿宋版. 上海:中华书局,1936. 10b.

[16] (清)俞樾. 春在堂随笔[M]. 沈阳:辽宁教育出版社,2001. 8.

[17] (清)钱泳. 履园丛话[M]. 卷十一. 北京:中华书局,1979. 287.

[18] (清)陈康祺. 郎潜纪闻[M]. 初笔. 北京:中华书局,1984. 40.

[19] 王应宪. 清代吴派学术研究[D]. 上海:华东师范大学人文学院历史系博士论文. 2007. 92—93.

[20] (清)江声. 募刊尚书小引[A]. 尚书亼(集)注音疏[M]. 顾廷龙(主编).续修四库全书[Z]. 第44册. 上海:上海古籍出版社,1994年. 345—346.

[21] (清)陈康祺. 郎潜纪闻[M]. 二笔. 北京:中华书局,1984. 620.

[22] (清)李锐. 观妙居日记[M]. 吴嘉泰节抄本,转引自郭世荣. 李锐《观妙居日记》研究[J]. 文献,1986,(2): 252—253.

[23] (汉)许慎撰,(清)段玉裁注. 说文解字注[M]. 上海:上海古籍出版社,1988. 116.

[24] 礼记正义[M]. 李学勤(主编). 十三经注疏[Z]. 北京:北京大学出版社,1999. 38—558.

[25] 王广超. 明清之际中国天文学关于岁差理论之争议与解释[J]. 自然科学史研究,2009,28(1):63—76.

[26] 关增建. 传统365 分度不是角度[J]. 自然辩证法通讯,1989,11(5):77—80.

[27] (清)卢文弨. 月令太尉[A]. 龙城札记[M]. 卷一. 北京:中华书局,1985. 5—6.

[28] (清)孙星衍. 王制月令非秦漢人所撰辨[A]. 平津馆文稿[M]. 卷上. 孙渊如先生全集[C]. 上海:商务印书馆,1935. 304—306.

[29] 竺可桢. 论以岁差定《尚书·尧典》四仲中星之年代[A]. 竺可桢文集[C]. 北京:科学出版社,1979. 100—107.

[30] 董作宾. 武王伐纣年月日今考[A]. 董作宾先生全集·甲编[C]. 第一册.台北:艺文印书馆,1977. 81—111.

[31] 李继闵. 《九章算术》导读与译注[M].西安:陕西科学技术出版社,1998. 105.

[32] 韩琦. 清初历算与经学关系简论[A].彭林(编). 清代经学与文化[M].北京:北京大学出版社,2005. 417.

[33] 江晓原. 十七、十八世纪中国天文学的三个新特点[J]. 自然辩证法通讯,1988,10(3):51—53.

Study On Jiang Sheng''s Heng Xing Shuo

——the impact to the Wu School by Western Astronomy at Qianlong and Jiaqing reign, Qing Dynasty

CHEN ZhiHui

School of History and Culture of Science, Shanghai Jiao Tong University,Shanghai,200240

Abstract:Library at Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences, has collected Heng Xing Shuo (《恒星说》,Talk about the stars and precession) which was written by Jiang Sheng, a famous scholar in Qing Dynasty, and published by Jin Shi Ju(近市居, a house near market) with seal characters. The reasons that Jiang Sheng used this ancient character was the tradition emphasized by Wu School and the extension from research to live by Jiang Sheng. Heng Xing Shuo used the value of precession from West, and calculated the celestial phenomena which appeared at the published age of Li Ji Yue Ling (《礼记·月令》Every Month''s Appropriate Things in the Ritual Record), hence reconfirmed the Zheng Xuan''s(郑玄) conclusion that Li Ji Yue Ling was originated from LüShi Chun Qiu (《吕氏春秋》,A History written by Lü Buwei). The method scholars used for distinguishing the origin of the classics at that time had been become more scientific. But Jiang Sheng also ignored the scope of application of Western method, and his demonstrations had drawbacks. This scientific method in the Han school of classical philology had relevance to the Qianlong and Jiaqing reign. However, because of Jiang Sheng''s stereotype, his oldness and sick and the research atmosphere, the scientific method did not go on.

key words:Jiang Sheng; Heng Xing Shuo; the Han school of classical philology; Western learning