论中国法理学的实践转向

2012-04-29石伟

石伟

摘 要:随着中国法理学界对改革开放30年抑或建国60年学术总结的逐渐降温,针对现有材料做一番综述的综述就显得殊为必要。在进行分析之后,可以发现已有综述尽管涵盖宽广、视角多元,但是总的来看忽略了对整个学科思维的总结与评判,尤其是缺少了对实践转向的揭示。由此,本文力图在学术史的视角下,归纳出三十余年中国法理学转向的两个层次:学科整体与法学实践剥离到契合的转向和学科内部从单一宏观到多元微观的转向,并提炼出支配学科转向的实践主导意蕴。

ス丶词:法理学;综述的综述;学科思维;实践转向

オブ型挤掷嗪牛篋F03

文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2012.04.16オ

文章编号:1001-2397(2012)04-0172-15

人的思维是否具有客观的真理性,这并不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:55.

——马克思

通过实践而发现真理,又通过实践而证实真理和发展真理。

毛泽东.毛泽东选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1991:296.

——毛泽东

引 言

众所周知,“回采历史”是法理学研究中极重要的一环。在改革开放30周年及建国60周年之际,对恰逢而立之年的“重生的法理学”和甲子之年的“新中国法理学”进行学术总结也就有了当然的由头。

从整个30年或60年学术史来看,以每10周年为单位的学术总结文献量,要远远多于“平时”,即1988年、1989年、1998年、1999年、2008年、2009年的综述类文献最多。但事实上,对于学术本身的意义而言,这种10周年为单位的学术纪念更多是应景之作,并不比“平时”的总结更具有正当性。据统计,此类综述文献有学术文章四十余篇、著作数部。分析之后我们发现,已有综述尽管涵盖宽广、视角多元,但是忽略了对整个学科思维方式的总结与评判,尤其是缺少了对不自觉的实践转向的分析。换言之,即流于对过去学术历程的回顾和文献的堆砌,“描述”的意义大于“反思”,并不能对中国法理学研究本身以及背后支配其发展的知识生产格局进行深入地提炼和剖析。更重要的是,对于这段学术史中,中国法理学研究的思维转向——实践主导模式转向——并没有予以深刻地揭示。

一、发生了什么?——综述的综述

过去的三十余年,中国法理学研究发生了什么?换言之,过去三十余年的中国法理学研究了哪些内容、存在着哪些知识意义上的变迁?对于这些问题,现有综述文献从不同角度已经给予了比较细致的回答。既有从法理学研究的不同阶段进行的分期梳理此类文献有刘雪斌、李拥军、丰霏:“改革开放30年的中国法理学:1978-2008”,《法律科学(西北政法学院学报)》2007年第4期;黄文艺“中国法理学30年发展与反思”,《法制与社会发展》2009年第1期;石茂生、张伟:“改革开放30年与中国法理学的发展”,《河南省政法管理干部学院学报》2008年第6期;刘东升:“近30年法理学研究进路:1978-2008”,《社会科学战线》2008年第8期;王永虎:“对25年来中国法理学研究热点问题的思考——立足于1980-2004年的考察”,《天水行政学院学报》2007年第2期。,也有截取某一年份进行的片段式考察

此类文献有徐显明、齐延平:“法理学的中国性、问题性与实践性”,《中国法学》2007年第1期;徐显明、齐延平:“转型期中国法理学的多维面向——以2007年发表的部分成果为分析对象”,《中国法学》2008年第2期。;既有对法理学各个基本范畴进行的总结

此类文献有李龙、陈佑武:“中国法理学30年创新的回顾”,《政治与法律》2008年第12期;于泽源:“浅谈中国法理学30年发展”,《东岳论丛》2009年第9期。,也有对法理学某一范畴进行的研究此类文献有褚宸舸:“论法律起源研究的中国化——一个知识谱系的反思”,《法制与社会发展》2011年第2期;刘爱龙:“法理学30年之法的价值问题研究评述”,《北方法学》2009年第1期;孙文恺:“当代中国‘法治理论30年发展的省思”,《北方法学》2009年第1期;季金华:“改革开放30年我国法律本质理论的回顾”,《北方法学》2009年第1期;刘雪斌:“改革开放30年的中国法学研究方法——回顾、反思与展望”, 《长春理工大学学报(社会科学版)》2009年第3期;胡晓进:“近30年来中国学者对美国最高法院的研究与认识”,《美国研究》2008年第4期;彭谦、韩艳伟:“新中国60年少数民族习惯法研究现状及分析”,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2010年第3期;娄海东:“论作为裁判规范的法律规则——30年的评述与展开”,《研究生法学》2009年第4期。;既有对法理学本身进行的理论探讨此类文献有陈金钊:“‘思想法治的呼唤——对中国法理学研究30年的反思”,《东岳论丛》2008年第2期;姚建宗:“主题变奏:中国法学在路上——以法理学为视角的观察”,《法律科学(西北政法学院学报》2007年第4期;武建敏:“中国法理学发展的理论诠释——30年的回顾与展望”,《河北法学》2008年第9期;徐显明:“中国法理学的时代转型与精神进路”,《中国法学》2008年第6期;黄旭:“改革开放30年的法理学思考——由社会主义法制向法治的转变”,《法制与社会》2009年第2期(上)。,也有对法理学上位学科进行的宏观整理此类文献有冯象:“法学30年:重新出发”,《读书》2008年第9期;王利明、常鹏翱:“从学科分立到知识融合——我国法学学科30年之回顾与展望”,《法学》2008年第12期;凌斌:“中国法学30年:主导作品与主导作者”,《法学》2009年第6期;凌斌:“中国法学30年:学科断代史的定量研究”,《开放时代》2009年第8期;舒扬著:《中国法学30年》,中山大学出版社2009年版;李林主编:《中国法学30年(1978-2008)》,中国社会科学出版社2008年版、教育部人文社会科学重点研究基地——法学基地(9+1)合作编写:《中国法学30年(1978-2008)》,中国人民大学出版社2008年版;苏力著:《也许正在发生——转型中国的法学》,法律出版社2004年版;邓正来:《中国法学向何处去》,商务印书馆2006年版。,还有对法理学下位学科进行的历史回溯。

此类文献有张善根:《知识变迁与社会意涵——以中国法律社会学为例》,上海大学社会学博士论文,2008年;侯猛:“法律和人类学研究:中国经验30年”,《法商研究》2008年第4期;祁进玉:“中国法律人类学研究30年:1978-2008”,《西北民族研究》2009年第3期;宋北平:“法律语言研究30年回顾与展望”,《北京政法职业学院学报》2008年第4期;张传新:“法律逻辑研究30年”,《山东社会科学》2010年第1期;何渊、徐剑:“中国司法制度学高影响论文30年回顾与反思——基于主流数据库(1978-2008)的引证分析”,《东方法学》2010年第2期;李鸣、李剑、周强:“民族法学30年”,《中国民族》2009年第2期。另外,还有从某些特殊视角进行的30年法理学综述。

此处的“特殊视角”包括:在建国60年历程中对后30年中国法理学研究的考察,请参见谢晖:“社会变革与我国60年法理学的路向”,《法学论坛》2009年第9期;在近代史视野里对后30年中国法理学研究的总结,请参见支振锋:“知识之学与思想之学——近世中国法理学研究省思”,《政法论坛》2009年第1期;谢冬慧:“法理学30年学术史之考证——兼谈《知识之学与思想之学》一文的‘四大缺陷论”,《东方法学》2010年第5期;以某种法学核心期刊作为考察对象的梳理,请参见胡水君:“《法学研究》30年:法理学”,《法学研究》2008年第6期;纪远征:“法学发展与时代精神——法理学的《中国法学》之路(1984—2009)”,西南政法大学2007级硕士学位论文;结合法治实践对后30年法理学的研究,请参见蒋传光、王逸飞:“新中国60年法学研究与法制建设的互动”,《河南省政法管理干部学院学报》2009年第6期;姜福东:“30年法治实践与法学研究的使命”,《山东社会科学》2010年第1期;针对30年法学或法理学重大论争的综述,请参见苗延波:“中国改革开放30年法学重大论争之回顾及启示(一)、(二)”,《大庆师范学院学报》2009年第1、2期;张恒山主编:《共和国60年法学论争实录:法理学卷》,厦门大学出版社2009年版。总体看来,综述对象虽有交叉,但各有侧重。

(一)时间维度

主要存在两类综述:其一,从法理学研究的不同阶段进行的分期梳理;其二,截取某一年份进行的片段式考察。

分期梳理,主要是指大部分文献将1978-2008年大致分为三个阶段。每阶段的内容类似:第一阶段,学者们都强调1978年真理标准大讨论与十一届三中全会的召开,标志着学术意义上的中国法理学研究的“复苏”。这期间,中国法学会、法学基础理论研究会(法理学研究会)先后成立,出版了一系列法理学教科书、召开了多次学术研讨会,许多法学期刊复刊、创刊。研究的主题包括法的概念与本质、“法律面前人人平等”、人治与法治、民主与法制、法律与政策等。

第二阶段,学者们认为建立和发展社会主义市场经济体制、依法治国、建设社会主义法治国家等时代命题引领着当时的法理学研究。这期间,法学论文、著作数量大大增加,大量西方法理学作品被引入国内,学术队伍不断扩大,研究方法愈加丰富,文献引注趋于规范。研究的主题包括法的本位、市场经济与法制、法治理论、法制现代化等。

第三阶段,学者们认为是法理学研究发展最快的十年,其研究围绕着中国特色社会主义中的和谐社会、以人为本、民生等时代命题展开。这期间,学术论文、著作、译著数量较前二十年大为增加,学术队伍日趋庞大,形成了“一个立体化的教材编写格局”[1]7。并且,研究方法日趋多元,法理学下位学科的交叉学科日益成为显学。研究主题非常广泛,几乎涵涉了法理学所有基本范畴。

不同的是,每阶段时间跨度、名称表述略有差别。有学者将其分为初步确立阶段(1978-1988年)、快速发展阶段(1989-1998年)、走向繁荣阶段(1999年-2008年)[1]4-8,有学者将其分为恢复初建阶段(1978-1989年)、稳步推进阶段(1990-1999年)、繁荣发展阶段(2000-2008年)[2]3-8,有学者将其分为20世纪80年代重建与初步发展时期(1978-1991年)、20世纪90年代的突破和迅速发展时期(1992-1999年)、新世纪的多元化和繁荣时期(2000年以来至今)[3]76-78,还有学者将其分为恢复革新阶段(1978-1989年)、加快发展阶段(1990-1999年)、初显繁荣阶段(2000-2008年)[4]16-25。

关于三阶段的认定,亦有学者采取了更学术化的表述,其论证也更深刻和严密。比如有学者的“政法法学”、“诠释法学”、“社科法学”[5]9-16;有学者的“价值呼唤”、“社会实证”、“规范分析”[6]17;有学者的“启蒙(价值)倾向的法理学”、“注释倾向的法理学”、“实证(规律)倾向的法理学”[7]21。

片段式考察,主要是截取30年中某一年份,通过知识社会学的方法对该年度的法理学文献进行梳理和分析,试图对当代法理学本身的现状、倾向、问题等予以“以小见大”式的论述。这方面比较突出的是,徐显明与齐延平两位教授合著的两篇论文,分别对2006年、2007年法理学研究进行了剖析。《法理学的中国性、问题性与实践性》一文,通过对2006年学科热点问题——法的现代性与中国法治问题研究、和谐社会与社会主义法治理念研究、人权哲学与权利保障理论研究、司法改革问题研究、法学方法论问题研究、法律信仰问题研究、民间法问题研究等的分析,揭示了“学科之间交融加强”的趋势,指出“中国意识、问题意识、实践意识”的日益凸显[8]111-120。

《转型期中国法理学的多维面向——以2007年发表的部分成果为分析对象》一文,通过对2007年学科热点问题——人本法律观与和谐法治研究、法制现代化与中国法治问题、人权研究与权利理论、法学(法律)方法论研究、民间法与习惯法研究、司法制度研究、关于中国法学的审视与反思等的分析,以及对21种法学类CSSCI期刊和选取的9种代表性期刊发表的论文的主题、作者、印证等方面的知识社会学考察,勾勒出法理学研究的基本趋势:十分关注法理学的现实问题,主题颇有变迁、仍处探索阶段、十分关注学科发展的交叉与分支,不同时代的学者研究对象不同等。在此基础上,主张在法理学研究思路上应该坚持全球视野与中国意识、研究主题上坚持主流集中与多元分支、研究队伍专门化与多样化、研究方法上坚持规范分析与微观论证[9]113-128。

(二)范畴维度

主要有两类综述:其一,对法理学各个基本范畴进行的总结;其二,对法理学某一范畴进行的研究。

关于30年法理学研究的基本范畴,有学者主要从法的本体论及其相关问题、法治国家建设及其相关问题、法学研究发展及其相关问题等部分进行梳理,具体研究了法的本质、法的起源与发展、法的移植和作用、法学基本范畴、法律责任、法律方法、法律与全球化、民间法;人治与法治大讨论、法治和法治国家的概念、原则与模式、社会主义法治国家建设的实践、民主和法制、法制现代化、社会主义法律体系、现代法的精神、人权问题、法律文化;法学理论的变革、创新与反思、法律职业共同体、法学学科体系和研究方法、西方法哲学研究等具体范畴[1]4-8。此研究涵盖广泛,几乎囊括了所有的法理学范畴,研究十分细致。

与此相类似的是,有学者总结了30年法理学的12项重大学术进展:法的本质理论、法治理论、人权理论、权利本位论、法制现代化理论、法律移植论、法律多元理论、本土资源理论、民间法/习惯法理论、法律职业理论、法律方法论、法律全球化理论[2]8-11。还有学者总结了30年法理学的7项创新:法的本质属性理论创新——实现了从单纯坚持法的阶级性到坚持法的社会性与阶级性的统一转变;法律原则创新——确立了法律面前人人平等原则并使其内涵不断深化;治国的理论与方略创新——实现了从人治到法治的转变;人权的原理与保障创新——在人权属性、主体、内容和实现上取得了重大突破;法理学研究范式创新——实现了从阶级斗争范式向以人为本范式的转变;法理学研究方法创新——实现了从一元单一视角向一元多视角转变;法理学理念创新——确立了社会主义法治理念,指明了法理学的发展方向[10]95-104。

关于法理学单一范畴,也有许多学者采取了这种进路。相比上述各个范畴的总结,单一范畴的30年梳理,无疑在内容方面要精细得多,也讨论得更深入。比如,有学者基于知识谱系的视角对30年法律起源问题研究进行了综述,从“法律与国家的关系悖论”出发,辨析了法律起源研究的不同阶段,揭示了研究背后学术旨趣的变迁[11]88-98。

有学者从30年法的价值角度进行梳理,细致讨论了法的价值概念内涵的三种观点、法的价值基本属性的五种观点之优劣,仔细辨析了秩序(安全)、正义(公正、公平、平等)、自由(权利、人权)、效益(效率)、民主(法治、权力)等法的具体价值目标,进而总结出应对自由与平等(公平)、公平与效率(效益)冲突的整合之道。另外,该学者还对法的价值体系建构的诸观点予以了详细考察[12]141-152。

还有学者对30年法律本质理论研究进行了综述,其认为该范畴研究主要经历了两个阶段:质疑与超越——法律的阶级性与社会性之探讨;深化与发展——从法与法律的关系看法律的本质。前一阶段,主要是法律的阶级性与社会性的讨论、法律本质的多层次理论的提出、从我国社会的社会机构及其功能期待看法律本质;后一阶段,主要是从解构主义的立场看待法律的本质问题、从法律功能定位层面阐释法律的本质、用市民社会理论阐释法律的本质、从法与法律的区分来揭示法和法律的本质[13]131-140。

除此之外,还有学者分别从30年的“法治理论”、法学研究方法、中国学者对美国最高法院的研究、少数民族习惯法研究等单一范畴进行学术综述。

(三)学科维度

主要存在三类综述:其一,对法理学本身进行的理论探讨;其二,对法理学上位学科进行的宏观整理;其三,对法理学下位学科进行的历史回溯。

关于法理学学科,有学者认为30年法理学存在着从革命、改革到法治的研究者思维立场的演变,存在着义务本位、权利本位、社会本位的变化脉络,存在着从本体论、认识论到方法论的宏观研究的表层变化轨迹,亦存在着制裁、制约、克制的法制意识形态的转变与演化。至于法理学的未来,该学者主张法学研究的流派化意识是学科发展的有益进路[14]16-24。

与此类似,有学者详细描绘了中国法学的15项主题变奏:“阶级斗争”线索之淡化与“法现象”之凸显、“工具”论法学之衰微与“价值”论法学之张扬、“政治附从”地位之弱化与“独立自主”地位之寻求、“单一资源”之抛弃与“综合资源”之利用、“一元真理”观之冷落与“多元真理”观之确立、从“绝对真理” 观的法学到“自我反思”的法学、从“上层建筑”之抽象理论到“生活现实”的理论把握、从“理论论断”的法学到“理论论证”的法学、从“政治思维”的法学到“法律思维”的法学、从“革命”的法学到“建设”的法学、从“经验”的法学到“理论”的法学、从“国内法”的法学到“全球化视野”的法学、从“僵化凝固”的法学到“发展”的法学、从“保守”的法学到“开放”的法学、从“权力”法学到“权利”法学[15]3-14。

有学者认为30年的法理学发生了理论前提的转换——从单一的马克思主义到中国传统法律思想、西方法律思想、马克思主义法律思想,提出了建立“有用的法理学”、“实践法学”的进路[16]8。还有学者总结了中国法理学的时代面向——由革命主义向建设理性、中国法理学的精神转型——人本地位与和谐理念、中国法理学的范式转换——基于实践问题的思辨[17]5-7。

关于法理学的上位学科,学者们主要是对法学学科30年进行梳理。

虽然本文的研究主题是“法理学”,但是由于法理学是法学的基础学科,是对作为整体的法律一般性问题的研究,所以关于法学30年的梳理很大程度上是适用于法理学的。基于此,本文将法学30年的综述性文献一并收入,以供研究。有学者认为,“去人之史”的危机导致了中国法学的“法治话语”始终寄生在政治意识形态之中,是教义式的中国特色的“人治”传统[18]20-27。有学者揭示了学科交叉研究方法对法学研究的意义[19]58。还有学者从学术作品角度呈现了西学对中国法学的影响状况,揭示了中国法学作品的“内向型法学”、“时效性法学”、“教科书法学”的特点[20]71。苏力的《也许正在发生——转型中国的法学》一书,对此也有十分有意义的关涉。另外,在《中国法学向何处》一书中,邓正来教授关于受现代化范式支配的中国法学研究的论述,亦有巨大的反思意义。

关于法理学的下位学科,学者们主要是对法理学与其他学科的交叉学科的30年研究进行梳理。比如,有学者针对法律社会学近30年的知识变迁与社会意涵的关联展开了深入分析,有两位学者分别对法律人类学的30年进行了讨论,有学者对法律语言研究30年进行了综述,有学者对法律逻辑研究30年进行了梳理,有学者对司法制度学30年影响因子高的论文进行了考察,还有学者对民族法学30年进行了分析。

(四)其他维度

主要包括五类综述:其一,在建国60年历程中对后30年中国法理学研究的考察;其二,在近代史视野里对后30年中国法理学研究的总结;其三,以某种法学核心期刊作为考察对象的梳理;其四,结合法治实践对后30年法理学的研究;其五,针对30年法学或法理学重大论争的综述。

建国60年历程角度,有学者从60年社会改革与法理学三种路向的关系角度进行考察。近代史视野角度,有学者总结了中国法理学研究的“向上看”、“向下看”、“向前看”、“向后看”四种缺陷[21]10-11。某种法学核心期刊角度,有两位学者分别针对《法学研究》、《中国法学》进行了细致梳理,前者揭示了中国法理学30年的“道”、“政”、“法”、“学”四个方面[22]41,后者凸显了时代命题与法理学研究的密切关联[23]1。结合法治实践对后30年法理学的研究,体现了学者们试图沟通制度变迁与学术研究的努力。而对针对30年法学或法理学重大论争的梳理,亦有学者涉及。

二、实践主导模式转向的缺席

在对以上综述文献进行梳理之后,我们发现,已有综述涵盖宽广,视角多元,分别从时间、范畴、学科以及其他等四个维度对30年中国法理学研究作了较为细致的综述。但是,就学术本身而言,这些综述“描述”的意义要大于“反思”。也即大部分综述文献的目的在于将整个30年的学术现象展现给大家,而至于现象背后的种种则有意无意地不同程度地略去了。

这种缺陷,在综述文献的结构中也可以得到证明。大部分文献都是“三段论”:30年历史回顾、30年重要问题、成绩与不足。从篇幅上看,“反思”的重头戏——“成绩与不足”占的分量相对很少。即便如此,“成绩”的展现也往往要多于“不足”。但是,并非所有的文献都采用了这样的论证结构,在以学科维度进行综述的几篇文章,就采用了偏重理论反思的论证进路。请参见陈金钊、姚建宗、武建敏、冯象、苏力等人的论文。忽略了对中国法理学研究本身以及背后支配其发展的知识生产格局进行深入提炼和剖析,也就无法对30年历程中极重要的一种思维转换——实践转向——予以切实关注和深刻揭示。

(一)什么是实践

就“实践”而言,中国学界似乎并不陌生,“理论-实践”经常成为学人们的论证策略和言辞技艺。但是必须追问的是,学人们是在哪种意义上对“实践”进行使用,其思想根源又在哪里?

套用甘阳“通三统”之论,当下“实践”也必将被中、西、马三种思想所共同支配。换言之,三种思想共同提供了当下学界所使用的分析框架的前提——“理论-实践”的分野与和合。在此种前提之下,“实践”的内涵描述则必须与“理论”捆绑在一起,必须强调“理论”来源于“实践”,并在其中得到检验。

在中国传统哲学中,“实践”一词并不具有现代意义上的内涵。其一般指向的是“单纯的行动”,而不是“知识”关联中的行动观。在这种背景下,“知-行”代替了“理论-实践”。自《古文尚书?说命中》

《古文尚书?说命中》中“知之非艰,行之惟艰”历来被视为中国最早的知行观。尽管后经清代阎若璩《古文尚书疏证》、惠栋《古文尚书考》考证其为伪作,但是其中揭示的“知易行难”观念,并不是孤立的。后《左传》“非知之实难,将在行之”,与之非常类似。(参见:方克立.中国哲学史上的知行观[M].北京:人民出版社,1982:2-7.)的“知之非艰,行之惟艰”始,后经孔子《论语?季氏》“生而知之”、荀子《荀子?儒效》的“知之不若行之”、董仲舒《春秋繁露?必仁见智》的“以其知先规而后为之”、程颐《河南程氏遗书》的“须以知为本”“须是识在所行之先”“非特行难,知亦难也”、朱熹《朱子语类》的“论先后,知为先;论轻重,行为重”、王阳明《王文成公全书》的“知行功夫本不可分离的……故有合一并进之说”“学、问、思、辩亦便是行”、王廷相《督学四川条约》“知行并进”,到王夫之《礼记章句》的“知行相资以为用”和《尚书引义》的“行可兼知,而知不可兼行”。

请参见王吉胜主编的《中西著名思想命题要览》“知行观”条目。(王吉胜. 中西著名思想命题要览[M].沈阳:辽宁教育出版社,1996:236-259.)总的看来,中国传统哲学论及了“知-行”的难易、先后等等问题,但是在宋之后才涉及“知与行谁源于谁”的轻重问题。也正是在这一点上,中国传统的“知-行”才向现代意义上的“理论-实践”框架靠近了。

在西方哲学中,亚里士多德是实践亚里士多德的“实践”的希腊文为πρ~ξειζ 。从语义发生学的角度看,这个希腊语词演化为拉丁文praxis,后又演化为英文praxis。但是,praxis并不具有“实践哲学”(practical philosophy)中的“实践”的含义(与“理论”相对),其主要是马克思主义知识谱系中的专有名词。与此相对应的是英文的practice。其也是由希腊文和拉丁文的词干发展而来,首先是practic,后又演化为practyse和practise,最后才变为practice。Practice才具有“实践哲学”中“实践”之义,即类似于“行动”(act或action)。Roger版译为action,Peters版译为act。因此,国内许多学人将此处“实践”认为是Praxis是不准确的。请参见OED第二版中关于practic、practice、praxis等词条。的首要发现者。他将人的生活分为三类:制作(创制)、实践与理论沉思,分别对应着生活资料生产、政治伦理实践与理论智慧思考[24]11。正是这一分类,开启了后世理论哲学与实践哲学的流变历程。

理论与实践的关系问题实质上就是哲学如何进行其活动的问题。理论哲学认为理论可以超越生活,在生活之外找到自己的“阿基米德点”,理论理性高于实践理性。实践哲学认为理论思维是生活实践的一个构成部分,理论并不能从根本上超出生活,并不能在生活实践之外找到立足点,因而理论理性要从属于实践理性。(参见:王南姼,谢永康.后主体性哲学的视域——马克思唯物主义的当代阐释[M].北京:中国人民大学出版社,2004:22-23.)一如徐长福博士所言,“在这种意义上,后世的西方实践哲学都可以解释为对着三块模板的修补、剖分、拆解、拼装或改铸。”[25]62在亚里士多德之后,培根、康德、黑格尔等人分别在自己的知识谱系内对亚氏的三分法进行了重构。培根将“亚里士多德的‘理论模板与‘创制模板粘贴起来,组成了通行至今的‘科学-技术模板。”[25]62康德将“制作”纳入“理论”之中,于是把“理论”与“实践”成功地区分。“黑格尔的工作是将这三块模板辨证地统一起来,但其统一的基准实际上是‘理论模块。”[25]62

在马克思主义哲学中,马克思将“实践”引入了一个全新的时代。其将“制作”与“实践”统一起来,并将“制作”的劳动意涵提高到前所未有的高度。总的看来,马克思的实践概念包括了三方面的含义:“(1)感性活动尤其是物质生产活动;(2)政治或革命的实践;(3)从理论和实践的关系出发理解马克思的实践观。”[26]52

三种思想资源历史地交汇在20世纪上半叶的中国。同许多语词一样,“实践”也是从日本引入。起初日本人用“实际”这个佛教术语对译practice与Praxis。直至20世纪20年代末30年代初,日本和中国方才出现“实践”对Praxis的译法。(参见:李德.汉语中的马克思主义术语的起源与作用[M].赵倩,王草,葛平竹,译.北京:中国社会科学出版社,2003:340-344.)毛泽东的实践观则融汇了这三者,将其共同提供的理论前提(“理论-实践”的分野与和合)吸纳其中。具体说来,中国传统哲学中的“知-行”为毛泽东提供了基本的话语模式和分析基础,西方哲学与马克思主义哲学此处的西方哲学包括后来的美国实用主义传统,同样马克思主义哲学也包括了列宁、斯大林乃至M.米丁及其哲学流派的辩证唯物主义思想。(参见:李德.汉语中的马克思主义术语的起源与作用[M].赵倩,王草,葛平竹,译.北京:中国社会科学出版社,2003:208-281.)则提供了理论与实践关系的论证路径。换言之,毛泽东对以西方哲学为基础的马克思主义哲学进行了儒家化改造。在《实践论》中,此种特点被集中地体现:毛泽东强调“实践”包括生产活动、政治生活以及科学技术活动,其必须在“知-行”框架下进行分析,即理论来源于实践,又必须在实践中得到不断地检验[27]282-297。由此,之后中国学人们的“理论-实践”分析框架得以生根。事实上,根据学人们的知识背景,也可以得出同样的结论。

当下学人们的教育背景和知识结构决定了毛泽东的思想在其各自知识谱系内的作用,这一点是毋庸置疑的。尽管存在黄宗智等具有“非马克思主义”知识背景的学者,但是在“实践”这个知识场域里,毛泽东的实践观无疑占据着主导的地位。这一点,黄宗智先生本人也并不避讳。此外,虽然近年来有些学者借用布迪厄《实践感》、哈贝马斯《理论与实践》中的实践概念,但是这些借用基本上没有超出毛泽东的实践观体系。请参见黄宗智和郭官义对两者分别进行的分析。同理,本文“实践”也在这个意义上近年来中国哲学界尤其是马克思主义哲学界关于“实践”出现了诸多争论,比如马克思主义哲学的本质是否是实践哲学,马克思的实践观是本体论还是认识论的,马克思的“实践”本质是否在于政治实践,马克思的“实践”与人文关怀的关系。值得说明的是,此处得出的关于“实践”的界定并不意味着对这些争论的回应或整合。本文的基本立场毋宁说是“简明”的。进行使用。

(二)实践与社会科学研究

在社会科学研究中,“理论-实践”主要是一种研究思维,而不是研究方法。所谓“思维”,是指理性认识或相对于存在而言的意识、精神[28]4763。相比“方法”,其显然要抽象得多。在此意义上,“思维”与“方法”就可以得到区分。

学界关于所谓“思维方法”的表述很大程度上是“思维”与“方法”的混合,不同的是有的偏重于“思维”有的偏重于“方法”而已。可以佐证的是,陈瑞华《论法学研究方法——法学研究的第三条道路》中关于“方法”的使用。其所谓的“方法”其实更偏向于“思维”,这一点在其书中也有明确地体现,比如陈教授提到第一条道路“以西方理论和制度为中心的法学研究”的研究方法时,指明“并不是指某一种具体的研究方法,而是研究范式,它包含着一些基本的方法论上的假定,并对一系列具体研究方法产生了巨大的影响”。其在论述第二条道路“以中国本土问题为中心的法学研究”时,也有类似的表述,“并不是指某一种具体的法学研究方法,而是一系列研究方法的结合体”。(参见:陈瑞华.论法学研究方法——法学研究的第三条道路[M].北京:北京大学出版社,2009:196,204.)大体说来,研究思维可以分为两类:理论主导模式与实践主导模式。理论主导模式偏重从现有的理论出发展开学术研究,而实践主导模式模式则侧重从具体社会实践出发展开学术研究。

事实上,此处的实践主导模式正是本文所欲以揭示的学术史研究思维。但是,这种模式却并非是本文所追求的。本文选用广义的实践主导模式作为研究对象,原因有三:其一,此种模式已经足以与理论主导模式相区分,并且整个学术史也展现了这一思维转向。其二,虽然感觉上经验主导模式的研究数量要比狭义实践主导模式的研究要多,但是在做具体量性分析时并不容易。其三,在某种意义上,经验主导模式的研究为应然的狭义主导模式研究已经奠定了初步的基础,故不当然排除。因为此实践主导模式呈现的是广义的形态,其本身又可以分为两种:狭义的实践主导模式与经验主导模式。狭义的实践主导模式是指不仅强调了从实践出发,而且要求从具体实践中提炼出具有解释力的理论并交由实践再次检验,不断循环,直至得出适合中国国情的可以解决中国问题的理论。与此相比,经验主导模式只是强调了研究实践,与理论主导模式相区别,却并不追求从实践中“拧”出理论并加以实践检验。从某种意义上来说,法理学研究中理论主导模式、经验主导模式与狭义的实践主导模式可以比附于毛泽东所言的“教条主义”、“经验主义”与“实践论”。

值得关注的是,当下已经有学者提出了实践与社会科学研究相关联的研究思路,具有相当的借鉴意义。比较有代表性的有黄宗智、孙立平、徐显明、武建敏、陈瑞华、刘星、姚建宗、孙笑侠、葛洪义等。黄宗智教授基于“悖论社会”的现实,主要针对“形式主义”理论进路的社会科学研究,从历史的角度发掘了区别于理论、表达和制度的中国近现代的实践逻辑,比如“内卷”、“实用道德主义”、“第三领域”、“现代革命的实践精神”等等,并以此为根据提出了“从实践出发”连接“经验与理论”的社会科学研究进路[29]83。孙立平教授通过对“市场转型理论”的梳理,发现现有的理论模式主要是静态的结构式分析,并不足以对中国市场转型状况进行恰当地分析,从而提倡“过程-事件分析”的研究策略,目的是接近实践状态的社会现象。其实践社会学的主要分析对象“实践状态社会现象”包括过程、机制、技术和逻辑四个环节。

参见:孙立平.实践社会学与市场转型过程分析[J].中国社会科学,2002,(5):83.徐显明教授结合当下的时代转型与精神进路提出了中国法理学的范式转换——实践性的问题思考模式[18]6。武建敏博士基于“实践”概念的哲学本体论意义,主张在具体生活中人与理论双重在场的前提下批判性地推动“实践法学”,从而克服本土资源论与权利本位论的各自不足[30]178。陈瑞华教授在对“以西方理论和制度为中心的研究法学研究”和“以中国本土问题为中心的法学研究”两条法学研究道路进行反思的同时,提出引入社会科学方法完成经验到理论的“惊心动魄的跳跃”,最终形成法学研究的第三条道路——立足中国法制现实、兼有理论意识,运用证明和证伪形成“从经验到理论的法学研究”[31]195-196。刘星教授首先区分了法学知识(理论中的法律知识)与实践中的法律知识,然后又将法学知识分为抽象的和具体的。其一针见血地指出法学知识是“实践性”的,其作为知识的表达却带有立场[32]2-3。孙笑侠、姚建宗两位教授主要是针对法理学研究中“政治跟风”的“假实践”进行了批判。葛洪义教授则着重论证了法律与实践理性的关联。

总的看来,以上论者的论证理路很大程度上是吻合的,都是以毛泽东的实践观为基础。但是,各家的论证也有许多不同和缺陷。黄宗智教授的“从实践出发的”社会科学进路,主要是针对“形式主义”的西方理论的批驳,但是对西方理论的另一分支“经验主义”的关注却略显不足。他虽然批判了单纯资料堆积的经验式研究路向,但是其对中国近现代传统的注重决定了他必然对真正的“本土资源”的偏好,这也就可以解释为什么他对“经验主义”较少论及的原因。孙立平教授的“实践社会学”进路,是主要基于社会学的知识场域内,对实践在法理学研究中的凸显有一定借鉴意义,但并不直接。徐显明教授的实践问题进路很有启发意义,但遗憾的是其并没有展开详述。武建敏博士的“实践法学”进路则更多地侧重于哲学层面的“实践”,其本质论、辩证法、认识论、目的论的具体论证角度的展开足以证明这一点。简言之,其“实践法学”更偏重于哲学而不是法学。陈瑞华教授的法学研究第三条道路受到黄宗智的影响较大。其所谓“研究方法”,更不如称为“思维”。至于刘星教授揭示的法学知识的“实践性”,仅仅是一种知识属性上的贡献,并没有在知识研究路径方面提炼出某种方向。与此类似,孙笑侠、姚建宗、葛洪义等学者同样在“如何实践”的问题上没有给出明确回答。

(三)实践转向与中国法理学研究

中国法理学研究的实践主导模式转向大体可以分为两个层次:其一,法理学研究整体上存在着与实践剥离到契合的转向;其二,法理学研究内部存在着从单一宏观到多元微观的转向。

第一层次转向揭示了阶级斗争为纲的政治意识形态为主导的法理学研究式微,而贴近改革开放背景的实践主导模式研究兴起;第二层次转向揭示了“大词”主导的法理学研究式微,而贴近实践的多元微观研究兴起。值得说明的是,实践主导模式转向仅仅代表以实践为主导的法理学研究思维在相对意义上的兴起,并不意味着理论主导模式的消失。因此,政治意识形态主导的法理学、“大词”主导的法理学、形而上思辨的法哲学一直都存在,只不过两种转向下的实践主导模式兴起了。法理学界中也已经有人粗略地触及到了这两个层次的转向:

首先,关于法学(法理学)的研究阶段的划分,就可以佐证这两种层次转向。比如,苏力教授的“政法法学”、“诠释法学”、“社科法学”,谢晖教授的“价值呼唤”、“社会实证”、“规范分析”,蒋立山教授的“启蒙(价值)倾向的法理学”、“注释倾向的法理学”、“实证(规律)倾向的法理学”。尽管在具体每阶段的划分标准上,众人存在着诸多差别,但是阶段间的转向业已凸显。

其次,关于法理学独立性的论证,与实践主导模式转向的第一层次类似。比如姚建宗教授的“政治思维”的法学到“法律思维”的法学、从“革命”的法学到“建设”的法学[16]10,陈金钊教授的“革命、改革到法治”的研究者思维立场演变[15]16,武建敏博士的法理学研究“理论前提变迁”,喻中教授的“从‘法外之理到‘法内之理”[33]61。

再次,关于法理学研究多元化的凸显,与实践主导模式的转向的第二层次类似。比如李龙教授和陈佑武博士的“一元单一视角”向“一元多视角”的研究方法转变,姚建宗教授的“单一资源”之抛弃与“综合资源”之利用,陈金钊教授的“本体论、认识论到方法论”的宏观研究的表层变化,蒋立山教授的“价值论证”到“实证研究”的转向,谢晖教授的“从宏大叙事到微观论证”[34]92,孙笑侠教授的“返回法的形而下”[35]1-5等等。

但是,细观这些综述,要么流于不同学术阶段的区分,要么流于对某种学术变化的描述,都是断裂式的表达,也必然忽略了学术史场域中两个层次转向背后的内在勾连。因此,我们可以看到,尽管有些综述看起来将法理学分成了几个阶段,然而却不能对不同阶段之间“如何转化”和“为何转化”予以深刻地揭示;尽管有些综述点出了某个阶段的学术变化,然而却也不能对这种变化予以彻底的清理。基于此,本文将用实践主导模式转向这一主线将不同学术阶段的不同层次的学术转向予以一贯性的厘清,也将回答三十余年法理学学术史在学科思维背后“发生了怎样的变化”、“这些变化之间有什么关联”等此类问题。

三、实践主导模式转向的具体图景

实践主导模式转向的具体图景很大程度上是对30年法理学研究的某个侧面的展开,换言之,是对法理学研究本身以及其背后的知识格局的一种“另眼旁观”。此处“侧面”实为研究思维的“转向”,即从理论主导模式向实践主导模式的转向。如上所述,这个转向分为两个层次。大体看来,两个层次转向具体呈现在研究内容、研究主体、研究方法等方面。

(一)研究内容

实践主导模式的第一层次转向表现在整体从政治附庸下的法理学转向独立的法理学,也即从“国家与法的理论”(国家与法权的理论)转向“法学基础理论”(法的一般理论)终至“法理学”。在法理学研究的基本范畴流变上,可以清晰地反映出这一点。

法律的本质问题是法理学最核心的范畴。法律的统治阶级意志论在新中国开国之初的50年代初正式形成[36]38。在改革开放之前,一直占据着主流地位。然而,周凤举发表于《法学研究》1980年第1期的《法单纯是阶级斗争的工具吗?——兼论法的社会性》一文,开启了一场广泛而持久的关于法律本质的讨论,“这场讨论几乎贯穿了整个80年代”[36]45。法理学界的知名教授几乎都参与了这场论争。

周凤举、陈守一、郭道晖、李步云、周永坤、张恒山等对法律本质在于统治阶级意志的观点进行了深入地批判,主要从以下几个方面展开论证:第一,法不是阶级社会的特有现象;第二,对《共产党宣言》中著名论断的曲解和误读才得出了法的阶级意志论;第三,法的社会性高于法的阶级性;第四,用法的本质的非阶级性反对法的统治阶级意志性;第五,法的统治阶级意志论不适用于社会主义社会[36]46-59。

孙国华、刘瀚、吴大英、郭宇昭等针对上述质疑作了相应的批驳,通过修正以阶级斗争为纲的理念指导下的统治阶级意志论,以求继续延续这种理论的说服力。他们主张:第一,原始社会没有法律;第二,法只能反映统治阶级的意志;第三,法的阶级性与法的社会性相互渗透,不能以社会性对抗阶级性;第四,法的阶级意志论与物质制约性的相结合才体现法的全面本质;第五,社会主义法依然适用法的阶级意志论[36]60-68。

经过激烈的争论,多数学者认为,法的本质是多层次的、多方面的。法的初级本质是统治阶级意志,深层本质是社会物质生活条件。法除了是统治阶级的意志,具有阶级性之外,还是社会管理的手段,具有社会性。从法律本质内容上看,学界完成了从法律单一阶级意志性到阶级性与社会性统一的认识转变。同时,法律本质范畴在学术意义上实现了凸显,从阶级斗争政治视野下的法律本质认识中解脱出来,脱离了意识形态支配的政治路径,回归到了改革开放背景下的法治实践

比如1979年7月1日,《刑法》、《刑诉法》、《人民法院组织法》、《人民检察院组织法》等多部法律得以通过,标志着立法层面的法治实践的展开;从砸烂公检法到公安、法院、检察院的恢复重建,标志着司法层面的法治实践的恢复。不难看出,这样的法治实践带动了法律本质的认识转变。的视野中。换言之,新时期广泛的立法、司法等领域的法治实践支配了法理学科在对法律本质进行研究时所必要的思维转向。无疑,这构成了实践主导模式第一层次转向的一个侧影。

与法律本质的讨论类似,法律平等问题同样是在改革开放初始便成为争论的焦点。李步云发表在1978年12月6日《人民日报》上“坚持公民在法律上一律平等”一文,揭开了对1957年反右之后取消“法律上人人平等”的大讨论序幕。这场讨论集中在以下几个问题:第一,“法律面前人人平等”是否包括立法平等;第二,“法律面前人人平等”的“人人”主体范围是什么;第三,“法律面前人人平等”与“平等的权利与义务”的关系如何[36]112-130。经过激烈争论,大多数学者接受了所有公民“适用法律平等”的观点,但是对“立法平等”仍持否定态度。这种局限与对法律本质的认识有关,彼时正处于上世纪70年代末80年代初,法律的阶级性仍支配着法理学的整个认识路径。

因此,争论还没有结束。在1992年邓小平南巡讲话后,新一轮的法律平等争论开始了。以江平教授等为首的一批学者结合市场经济理论论证了“立法平等”之于法理学的重要价值。由此,完整的法律平等理论才得以最终确立。在整个理论流变过程中,从“不平等”到“司法平等”、再到“立法、司法平等”,我们可以看到政治意识形态的束缚,也可以看到学界为摆脱政治束缚、贴近具体实践所作的努力。同样不可忽视的是,法律平等理论在实践中接受了持续的检验,不断调整,最终形成了适合当下实践的理论。

与法律本质的认识转变相比,法律平等的认识转变过程更为曲折。从不承认法律面前人人平等,到只在司法面前要求人人平等,再到立法面前实现人人平等,这样的历程表征了改革开放后立法、司法等实践的不断推进适时地带动了法理学科在认识法律平等时的思维转变。无疑,此为实践主导模式第一层次转向的另一个侧影。

几乎在同一时期,人治与法治问题、民主与法制问题、司法独立问题、法律与政策问题、法律本位论问题也在激烈地争论着。与前两个法理学具体范畴相似的是,它们都经历了从政治意识形态中摆脱的过程,都试图与改革开放背景下法治实践相贴合。无疑,它们也构成了实践主导模式第一层次转向的侧影。

总的看来,在上世纪70年代末至90年代中期,基本范畴流变投射出的一幅幅侧影生动地将实践主导模式第一层次转向清晰地凸现出来。政治附庸下的法理学转向了独立的法理学,法理学彻底从“国家与法的理论”中得到解脱,完成了整体上与实践剥离到契合的转向,证成了自身的独立正当性。

通过上述的关于法律本质、法律平等等范畴认识转变的论证,我们不难发现,法理学科在实现自我独立的过程中,完成了学科许多基本范畴的清理。同样,这种清理是由于改革开放后“由无变有”的法治实践所带动的。这也意味着法理学的基本框架和基本立场将不再是由政治意识形态主导,而是交由法治实践支配。自此,中国法理学“站起来了”!

从政治中解救出的法理学“上路”了。与此不同的是,接下来的实践主导模式的第二层次转向则相对没有那么热闹,并没有在轰轰烈烈的大讨论中完成转向,只是“静悄悄”地完成了转身。在研究内容上,实践主导模式的第二层次转向表现为一元宏观转向多元微观。

在前述第一层次转向中,有个不可忽视的现象——法理学的整体思维变迁。既然是整体,话语主题就注定是宏观和抽象的,比如法律本质、法律平等、人治与法治、民主与法制、司法独立、法律与政策、法律本位等等。可以看出,这些都是法理学研究偏重于社会或国家全局性的“大词”,其背后显现了知识生产在摆脱政治意识形态束缚所选取的惯有路径。

但是,在对这些“大词”进行相对细致的论争之时,“法理学具体如何研究”成为摆在彼时学界人士面前的根本性问题。在这种背景下,实践主导模式的第二层次转向拉开了它的序幕。“大问题”在很长一段时间内没有被触及。在CNKI以“法律本质”等作为题名关键词检索,可以发现核心期刊中的相关论文已经非常少了。直到2005年邓正来教授掀起的“中国法学向何处去”的大讨论,学界才又一次“抬起头”进入到“大问题”讨论中。而这场讨论的前后学术史(虽然很多学者们参加了这场讨论,但是讨论之后又纷纷进入了自己的“自留地”),却可以作为实践主导模式第二层次转向的佐证。褚宸舸博士近来关于“法律起源”的研究,同样可以说明这一点。相对而言,关涉法律本身的带有很强实践性的微观性问题被学界摆在了显要的位置。法社会学、民间法、法制现代化、法律与全球化、法律方法等等具体范畴成为了研究的热点。

以法社会学论文的知识生产趋势为例

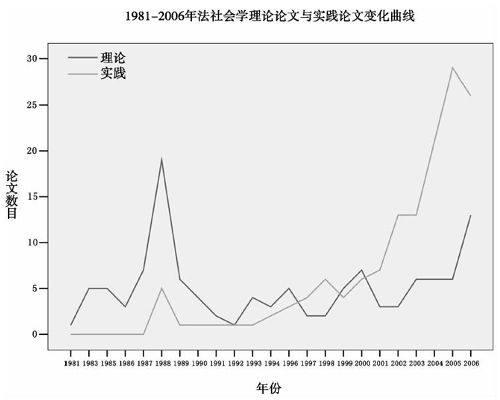

此处的数据来源于:张善根.当代中国法律社会学研究——知识与社会的视角[M].北京:法律出版社,2009:98.本文根据相关数据做了相应的曲线图。,如下图:

如图所示,法律社会学的知识生产趋势是总体上升的。如果对民间法、法律方法等做知识生产的统计,我们可以大概总结出同样的趋势。因此,在某种意义上,这种趋势说明实践性的多元微观研究已经成了法理学内的显学。与此相比的是,“大问题”的式微。一方显赫,一方式微,放在法理学的知识生产格局内,就构成了一元宏观到多元微观的转向。

(二)研究主体

在30年中国法理学研究中,实践主导模式的两个层次转向同样体现在研究主体上。

在实践主导模式的第一层次转向中,法理学学术群体逐渐实现了自身的独立,与政治学、马克思主义哲学等学科分离。这一点在关于学科的基本范畴的论争中有着集中的体现。这些讨论的参与主体,大多属于文革前完成法学教育的“老先生”。

由于自身的教育背景,这些学者的文献引证就很能反映问题:双方的立论根据往往是“政治经典”——马克思、恩格斯、列宁、毛泽东的著作以及中国共产党的重要文件或第一代领袖例如董必武、周恩来、刘少奇、彭真等人的讲话或著述[5]10。比如法律本质的争论中,针对《共产党宣言》中“你们的法不过是被奉为法律的你们这个阶级的意志一样,而这种意志的内容是由你们这个阶级的物质生活条件来决定的”[37]289的著名论断,两方围绕着翻译是否准确、论断是否是法律本质的一般概括等等问题展开了激烈的争论。由此,就产生了苏力所谓的“很吊诡”的现象,即运用高度政治意识形态意味的法律话语批判极“左”的政治话语,讨论了法律和法治的一些核心概念,成为争夺政治合法性资源的论战[5]9-10。

改革开放后完成知识积累的“中青年学者”,在第一层次转向的中后期,开始崭露头角。与“老先生”的引证不同,接受过法理学正规系统训练的这些学者的引证要“学术”得多。

请参见苏力、凌斌、成凡关于法学引证的一般研究,以及黄文艺关于《法学研究》、纪远征关于《中国法学》的引证研究。

这些文献引证表象下的“政治”转向“学术”,事实上与研究主体的教育背景有直接的关联。教育背景的不同表征了两代学术人的代际差别[38]45,也为独立的法理学学术群体的逐渐形成作了前提性的“背书”。无疑,法理学学术共同体的形成构成了研究主体视角下的实践主导模式第一层次转向。

在实践主导模式的第二层次转向中,法理学研究主体的变迁主要包括两个方面:第一,研究主体的研究旨趣变迁;第二,研究主体所在学术团体的变迁。

如上文所言,在从单一宏观向多元微观的研究内容转变中,研究主体的学术旨趣必然也会呈现一种多元化的趋向。

这从某个角度印证了谢晖、汤唯、刘大生等学者关于中国法学流派的判断。比如苏力教授的“本土资源论”、季卫东教授的“法治建构论”、 朱景文教授的“法律与全球化”、公丕祥教授的“法制现代化”、谢晖教授的“民间法”、陈金钊教授的“法律解释学”、付子堂教授的“马克思主义法理学中国化”、张永和教授的“法社会学与法人类学”等等。

另外,研究主体所在的学术团体的变迁,标志着相应微观研究团队的组建与发展,同样也证明了第二层次的转向。比如中国人民大学法律与全球化研究中心、南京师范大学法制现代化研究中心、山东大学法律方法论研究中心、西南政法大学法社会学与法人类学研究中心等的成立。

(三)研究方法

除了研究内容、研究主体,研究方法上实践主导模式的两个层次转向也有体现。实践主导模式的第一层次转向主要体现在阶级分析方法向实证分析、价值分析等法理学独立方法的转向。

实践主导模式的第二层次转向主要体现法理学单一方法向多元方法的转向,具体表现为法社会学、法经济学、个案法理学、法律解释学等实践性方法的兴起。

以法社会学的理论与实践的趋势为例。

此处的数据来源于:张善根.当代中国法律社会学研究——知识与社会的视角[M].北京:法律出版社,2009:98.本文根据相关数据做了相应的曲线图。如下图:

如图所示,法社会学的实践,也即法社会学方法的运用总体处于上升趋势,并且比法社会学理论相对要广泛。

此外,以苏力教授为代表的个案法理学方法兴起也可以视为第二层次转向在研究方法上的体现。比如,通过对“秋菊打官司”、“山杠爷”、“赵氏孤儿”等文学作品,以及对“陕西黄碟案”、“肖志军拒签案”、“许霆案”等真实事件的个案性法理学研究。

不仅如此,陈金钊教授倡导的“法律解释学转向”同样也可以视为第二层次转向在研究方法上的体现。陈教授认为“法律解释学转向”可以分为两方面:其一,法学研究向法律解释学的转向,主要体现在研究对象从立法中心向司法中心转向、研究方法向以法律方法为主的人文社会科学方法的转向。其二,法律解释学自身的研究转向,主要表现在由机关解释向法官解释的转向、由独断解释向整合解释的转向、由解析制度、规范向建构审判规范的转向[39]。

总的看来,实践主导模式转向的具体图景完全可以在30年法理学的研究内容、研究主体、研究方法等方面得以充分展现。

四、实践主导模式转向的简要分析

在对实践主导模式转向具体图景进行描述之后,接下来值得我们追问的就是为什么会有这两个层次的实践转向?换言之,影响法理学知识生产的两个层次转向的又是什么?本文拟从科学主义、国家治理、社会变迁、人的价值四个维度进行简要分析。换言之,从知识与科学、知识与权力、知识与社会、知识与人四个维度进行。

(一)科学主义

启蒙之后的西方法理学知识生产变迁,大约经历了价值论法学、实证论法学以及怀疑论法学三个阶段。这个简要的规律性过程却可以成为法理学实践主导模式转向的一种参照。第一层次转向类似于从价值论政治学转向了价值论法学,而第二层次转向类似于从价值论法学转向了实证论法学与怀疑论法学。

这种科学主义维度下的学科变迁,内化到中国法理学上便是学科独立与学科分化。首先,便是从政治附庸下解脱,确立自身独立性,这是第一层次转向。这也是启蒙以来科学主义主导下的必由之路。文艺复兴后,对所谓上帝旨意的渐次排除,人之为人的自然提升,对于人之全能的逐渐认可,成了一种全新的思想氛围。这种思想氛围有赖于伽利略、培根、笛卡尔,当然还有牛顿。自然科学的革命波及到了整个社会科学领域,人们似乎觉得,类似笛卡尔的普遍科学方法也能打开政治和社会科学之门,于是降下来的“理性”也可以在人类事务中大行其道。古典自然法一派正是分别从自然理性和技艺理性两路完成了“去神学化”的工作。

接下来,科学主义的进一步发展,彻底的“祛魅”完成在分析法学、历史法学、法社会学等实证论法学。与此相称的是,人对自我的绝对自信,相伴随的也是现代性的极大发展。但是,现代性发展到一定程度,“异化”的现代性危机就体现出来,批判法学为代表的怀疑论法学就此产生。与此对照,第二层次转向与此也十分暗合。从单一宏观的“大词”转向了多元微观的具体问题。值得说明的是,对“大词”的强烈反抗导致了学界“反本质主义”的学术旨趣,这构成了本段科学主义反思的一个具体佐证。

(二)国家治理

有学者指出,学科规训乃是高度制度化的形式,表现为社会控制和轨调(regulate)方式的一部分,反映了学科建立与发展背后的权力意图。

华勒斯坦在《开放社会科学》中也有类似的表述。学科制度化进程的一个基本方面就是,每一个学科都试图对它与其它学科之间的差异进行界定,尤其是要说明它与那些在社会现实研究方面内容最为相近的学科之间究竟有何区别。(参见:华勒斯坦,等.学科?知识?权力[M].刘建芝,等,编译.北京:生活?读书?新知三联书店,1999:5,32.) 在此,本文借用学科规训理论来分析法理学实践主导模式转向,希望凸显“国家治理”在法理学学科的知识生产过程中的支配性作用。

在实践主导模式第一层次转向中,法理学从政治附庸下得以解脱,确立自身的独立性。事实上,这一转变是在“革命到改革”的政法语境下完成的。忽略了这一背景,就无法理解这一转变背后的国家意图。在改革开放初期,阶级斗争为纲的意识形态仍然主导着法理学研究,这一点在法律本质等基本范畴的讨论中有着集中的体现。然而,“实践是检验真理的唯一标准”命题的提出,从上至下地为僵化的学界思维“松了绑”,从而也为知识研究思维转变铺平了道路。彼时,“革命”的先验正确已经不适合“改革”背景下的具体法治实践了,同样也不适合富国强国的国家意图。科学独立的学科建立(复建)构成了论证宪法修改、经济体制改革、法律体系建立等等正当性和路径性的必然选择。于是,法理学独立性的证成也在这种权力意图之下得以完成。

在实践主导模式第二层次转向中,法理学由一元宏观转向多元微观。这种变化同样离不开权力意图的支配性影响。在持续改革的大背景下,建立和发展社会主义市场经济体制、依法治国、和谐社会等等治理方式的论证同样离不开法理学的知识生产。只不过,此时的知识路径必须多元从而适应复杂的“建设”难题。这种情势下,法理学的带有强烈实践性的多元微观问题的显学化成为了不言自明的事实。

另外,除了上述的国内治理维度,国际上的主权博弈同样为法理学转向埋下了某个层面的诱因。比如,人权理论的研究,其动力很大程度上来自于国际政治压力。

美国等国家每年关于中国人权状况的评价,很大程度上推动了国内的人权理论研究。这种理论根据早在柏拉图、孟德斯鸠等人的著述中就有所体现。请参见柏拉图《法律篇》第十二卷,孟德斯鸠《论法的精神》第九章、第十章。

(三)社会变迁

自改革开放至今,随着政治主题的变迁,社会也在发生着社会结构等多方面变迁与转型。在这种社会背景下,法理学研究出现了实践主导模式的两个层次转向。

第一层次转向,始于改革开放初,此时计划经济刚刚开始解冻,社会结构逐渐开始分化。法理学科自身需要开始回应这些政治性很强的社会变革,比如经济体制改革。虽然市民社会远未建立,但是社会与国家的区分已经悄然开始。试想,如果法理学仍然是“国家与法的理论”,则很难回应此时的社会变迁。同理,法律的制度建构也同样跟不上社会变迁的步伐。

第二层次转向,则伴随着社会主义市场经济的建立与发展。在这一时期,涂尔干所谓的“社会分工”变得愈加明显,伴随而来的是社会问题也愈加复杂。“大词”主导的理论已经不能解决这些纷繁复杂的社会问题。同样,百科全书式的法理学研究主体也越发罕见。为了应对多元的社会问题,法理学也必须从单一宏观转向多元微观。

(四)人的价值

上文已述,实践与理论相关联:理论来源于实践,又必须在实践中得到不断地检验。但是实践与人的价值是否又有所关联呢?或者说,实践的终极目的是不是在于人的价值的体现呢?在马克思那里,实践的目的无疑是在“解释世界”的基础上“改造世界”,而改造世界的目的在于实现“每个人的全面而自由的发展”[40]239。在毛泽东那里,其强调实践的立场是反对中国革命的“教条主义”与“经验主义”,尤其是反对前者[27]282。以此逻辑,中国革命的最终目标同样是“人的解放”。一句“中国人民站起来了”足以说明这一点。这恰恰也是马克思主义中国化的重要表象。

法理学研究中的实践主导模式的两个层次转向,非常明显地反映了实践的终极目的性——人的价值的体现。

第一层次转向,在于法理学的政治意识形态的祛除。具体表现在法律本质问题中社会性的提升、法律平等问题中平等价值的彰显、法律本位问题中权利意识的凸显等等,这些都体现了对人的自我认知的复归。由此,甚至可以将这一转向称为中国法理学的启蒙时期。第二层次转向,在于法理学从单一宏观转向多元微观。其中,尤其是人本法治、民生法治等问题的提出,更是彰显了法理学在关注人的价值层面的努力和趋向。

结 语

中国法理学三十余年学术史中,实践转向是不可忽视的。遗憾的是,尽管现有的研究综述在时间、范畴、学科以及其它维度上对过去三十余年的法理学已经进行了相当细致的总结,但是对于学科思维的变化却显示了相当的无视,这也就构成了对法理学研究本身进行审视的一个重要缺失。

本文的立意也正是基于此,透过对综述的综述,引出在这段学术史背后所暗含的一条重要线索——法理学的实践转向。中国法理学自改革开放至今,存在着两个层次的转向:其一,从政治附庸下的法理学转向独立的法理学,学科整体存在着与法学实践由剥离到契合的转向;其二,从讲究“大词”的法理学转向注重微观实证的法理学,学科内部存在着从单一宏观到多元微观的转向。通过对实践转向的具体图景、形成根源等内容的分析,可以发现“实践”正是支配此两个层次转向的源动力。就此,我们在面对“中国法理学从何处来”的问题时,又有了一条新的检视进路。ML

おお

参考文献:ィ1] 刘雪斌,李拥军,丰霏.改革开放30年的中国法理学:1978-2008[J].法律科学(西北政法学院学报),2007,(4):4-8.

[2] 黄文艺.中国法理学30年发展与反思[J].法制与社会发展,2009,(1):8-11.

[3] 石茂生,张伟.改革开放30年与中国法理学的发展[J],河南省政法管理干部学院学报,2008,(6):76-78.

[4] 刘东升.近30年法理学研究进路:1978-2008[J].社会科学战线,2008,(8):16-25.

[5] 苏力.也许正在发生——转型中国的法学[M].北京:法律出版社,2004:9-16.

[6] 谢晖.社会变革与我国60年法理学的路向[J].法学论坛,2009,(9):17.

[7] 蒋立山.法理学研究什么——从当前中国实践看法理学的使命[J].法律科学(西北政法学院学报),2003,(4):21.

[8] 徐显明,齐延平.法理学的中国性、问题性与实践性[J].中国法学,2007,(1):111-120.

[9] 徐显明,齐延平.转型期中国法理学的多维面向——以2007年发表的部分成果为分析对象[J].中国法学,2008,(2):113-128.

[10] 李龙,陈佑武.中国法理学30年创新的回顾[J].政治与法律,2008,(12):95-104.

[11] 褚宸舸.论法律起源研究的中国化——一个知识谱系的反思[J].法制与社会发展,2011,(2):88-98.

[12] 刘爱龙.法理学30年之法的价值问题研究评述[J].北方法学,2009,(1):141-152.

[13] 季金华.改革开放30年我国法律本质理论的回顾[J].北方法学,2009,(1):131-140.

[14] 陈金钊.“思想法治”的呼唤——对中国法理学研究30年的反思[J].东岳论丛,2008,(2):16-24.

[15] 姚建宗.主题变奏:中国法学在路上——以法理学为视角的观察[J].法律科学(西北政法学院学报),2007,(4):3-14.

[16] 武建敏.中国法理学发展的理论诠释——30年的回顾与展望[J].河北法学,2008,(9):8.

[17] 徐显明.中国法理学的时代转型与精神进路[J].中国法学,2008,(6):5-7.

[18] 冯象.法学30年:重新出发[J].读书,2008,(9):20-27.

[19] 王利明,常鹏翱.从学科分立到知识融合——我国法学学科30年之回顾与展望[J].法学,2008,(12):58.

[20] 凌斌.中国法学30年:学科断代史的定量研究[J].开放时代,2009(8):71.

[21] 谢晖.社会变革与我国60年法理学的路向[J].法学论坛,2009,(9):10-11.

[22] 胡水君.《法学研究》30年:法理学[J].法学研究,2008,(6):41.

[23] 纪远征.法学发展与时代精神——法理学的《中国法学》之路(1984—2009)[D].重庆:西南政法大学,2007:1.

[24] 亚里士多德.尼各马可伦理学[M].廖申白,译.北京:商务印书馆,2003:11.

[25] 徐长福.论亚里士多德的实践概念——兼及与马克思实践思想的关联[J].吉林大学社会科学学报,2004,(1):62.

[26] 朱学平.从哲学政治到商谈政治——马克思主义的实践概念与当代中国法治建设[J].华东师范大学学报:哲学社会科学报版,2009,(6):52.

[27] 毛泽东.毛泽东选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1991:282-297.

[28] 辞海编辑委员会.辞海[K].上海:上海辞书出版社,2000:4763.

[29] 黄宗智.认识中国,走向从实践出发的社会科学[J].中国社会科学,2006(1):83.

[30] 武建敏.实践法学:对马克思思想的新阐发[M].石家庄:河北人民出版社,2009:83.

[31] 陈瑞华.论法学研究方法——法学研究的第三条道路[M].北京:北京大学出版社,2009:195-196.

[32] 刘星.法学知识如何实践[M].北京:北京大学出版社,2011:2-3.

[33] 喻中.从“法外之理”到“法内之理”——当代中国法理学研究的新趋势[J].博览群书,2004,(7):61.

[34] 谢晖.法理学:从宏大叙事到微观论证[J].文史哲,2003,(4):92.

[35] 孙笑侠.返回法的形而下[M].北京:法律出版社,2003:1-5.

[36] 张恒山.共和国60年法学论争实录:法理学卷[C].厦门:厦门大学出版社,2009:38.

[37] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:289.

[38] 许章润.书生事业 无限江山——关于近世中国五代法学家及其志业的一个学术史研究[J].清华法学,2004,(1):45.

[39] 陈金钊.法律解释学的转向[J].文史哲,2003,(4):94-95.

[40] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1995:239.

Practice Turn in Chinese Jurisprudence: A More Than 30 Years Academic History

SHI Wei

ぃ⊿outhwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract:

In Chinese jurisprudence field, summing up the history of 30 years opening up or the history of 60 years after founding of the PRC now becomes more and more urgent than ever before and it is indeed necessary to employ the available information and make a general review. Unfortunately, it seems as of all the literatures devoted thereto have neglected revealing the fact from the perspective of practice turn. Thus, this thesis tends to center on two aspects while generalizing the history of more than 30 years shift of the Chinese jurisprudence from the angle of academic history, i.e. shift from separation to integrity of the discipline and practice of law, and shift from singularity to multiplity of the discipline itself. Furthermore, this thesis also wants to observe the leading practice that causes the disciplinary shift.

Key Words:jurisprudence; summary of summaries; disciplinary thinking; practice turn

け疚脑鹑伪嗉:龙大轩