风雨雅舍

2012-04-29李勇

李勇

梁实秋(1903—1987),散文集《雅舍小品》的作者,《莎士比亚全集》的中文译者,著有《英国文学史》。

很多中年人初识梁实秋大名,源于鲁迅杂文《“丧家的” “资本家的乏走狗” 》,在那篇热辣犀利的高中课文里,鲁迅步步紧逼、连连发招,使梁实秋无处遁形,最后以一“乏”字,点穴轻取。梁实秋在鲁迅笔下成了丑角。

上世纪九十年代初,贴近世俗生活的散文广受欢迎,名家散文的出版随之红火起来。不少人才由《雅舍小品》发现了另一个幽默儒雅的梁实秋。梁出版的散文、小品、杂文集多达二十多种,《雅舍小品》影响最大,风行海内外,发行不下百版,据说创中国现代散文发行量的最高纪录。

“雅舍”是抗战期间梁实秋在重庆北碚的简陋居所。梁那时开始在重庆报刊开设专栏“雅舍小品”,发表杂谈随感,每篇不超过两千字。《雅舍小品》1949年出版,收小品散文34篇。此后,作者在上世纪七八十年代,又先后续写了三集。“雅舍”成了梁实秋毕生的文学总题,在疾风劲雨的时代变迁中构筑人生“雅舍”,成了他文学情怀的一个象征。

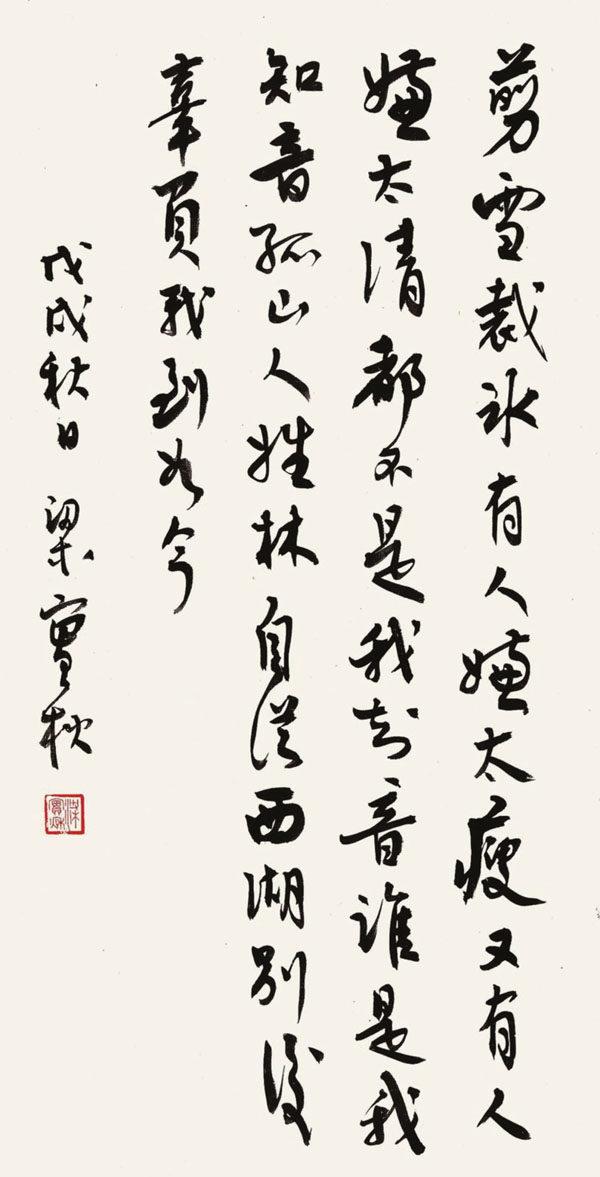

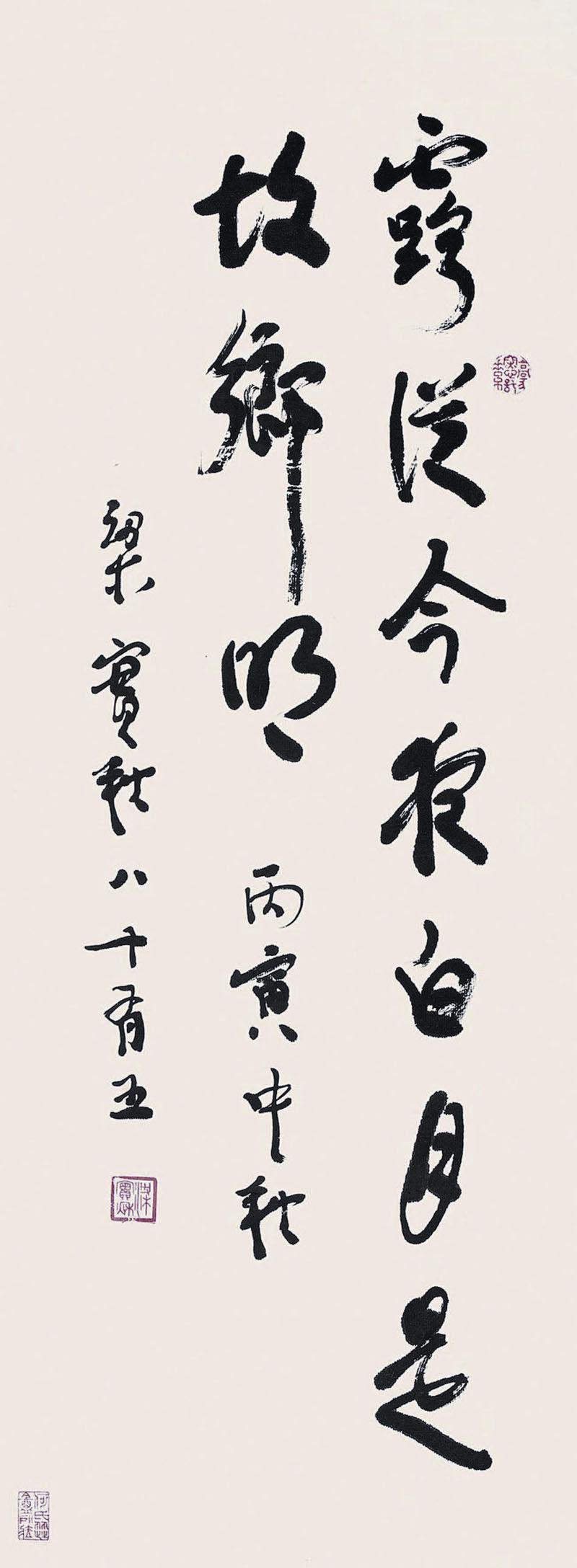

梁实秋喜画梅花,曾以此诗题梅。

这“雅舍”,我初来时仅求其能蔽风雨,并不敢存奢望,现在住了两个多月,我的好感油然而生。虽然我已渐渐感觉它是并不能蔽风雨,因为有窗而无玻璃,风来则洞若凉亭,有瓦而空隙不少,雨来则渗如滴漏。纵然不能蔽风雨,“雅舍”还是自有它的个性。有个性就可爱。

1926年,梁实秋发表理论文章《现代中国文学之浪漫的趋势》,批评“五四”文学的轻视理性,求新务奇,显示出白璧德新人文主义的影响。他崇尚古典主义美学观,反对情感泛滥不加检束的文学创作,主张节制,以达到人性的平衡与和谐。他写《文人有行》,痛斥“五四”以来文人的“通病”:色情狂、夸大狂、被迫狂、显示狂,认为“第一流的大文学家往往都是健全的人,他们的生活常常是有规矩的不怪癖的”。

梁实秋文艺标准是适度,不全出于社会功利目的,主要出自内心对善与美的感知。这种情与智的适度,就是古人所说的雅。文质彬彬,不激不厉。这种适度,难以言之,有人说中庸,有人说有趣。达不到的则谓之过分或者无聊。把流离中的陋室称为“雅舍”,虽是笑谈,但与梁实秋对雅的理解并不冲突,雅绝非俗士理解的风月之吟、倜傥之姿,与奢华简朴没有直接关系。

上世纪三十年代,在共产党被国民党严重打压的历史背景下,代表马克思文艺观和共产党立场的左翼文学异军突起。左翼文学的大本营在上海,常在租界活动。此时在京津等北方城市的一些学者文人,不满于左翼文学的激进姿态和政治化倾向,对活跃在上海的政治化文学和商业化文学都不以为然。这批持自由主义态度的文艺家被称为京派。京派的宗师是周作人,创作上的代表是沈从文。梁实秋也是京派的一个代表,与左翼阵营意见相左,有过几次交锋。

梁实秋坚持认为人性是超阶级的,资本家与工人,“他们人性并没有什么两样,他们都感到生老病死的无常,他们都有爱的要求,他们都有伦常的观念,他们都企求身心的愉快,文学就是表现这最基本的人性的艺术。”他和鲁迅的争论正是由文学的人性与阶级性的话题引起。鲁迅反唇相讥:“穷人决无开交易所折本的懊恼,煤油大王那会知道北京检煤渣老婆子身受的酸辛,饥区的灾民,大约总不去种兰花,像阔人的老太爷一样,贾府上的焦大,也不爱林妹妹的”。

梁实秋诗作《奉和煨莲先生》。

洪煨莲,著名学者,曾以英文著《中国最伟大的诗人杜甫》。

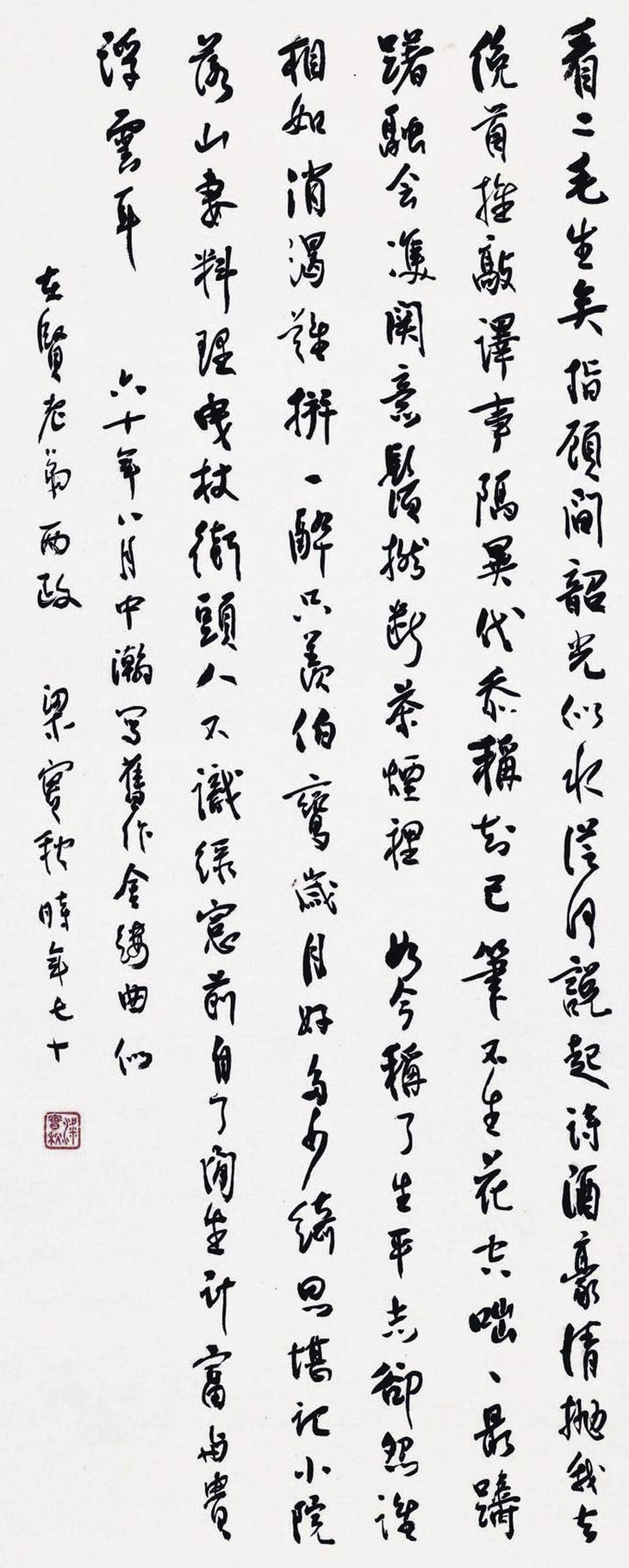

梁实秋书杜甫诗,书于1982年。

此扇的另一面牵牛花为老舍夫人胡絜青所作。

与鲁迅论争,梁实秋与左翼阵营结下梁子。1938年抗战初期,梁实秋在重庆主持《中央日报·平明副刊》,期间在副刊上写了这样的编者按:“现在中国抗战高于一切,所以有人一下笔就忘不了抗战。我的意见稍为不同。与抗战有关的材料,我们最为欢迎,但是与抗战无关的材料,只要真实流畅,也是好的,不必勉强把抗战截搭上去。至于空洞的‘抗战八股,那是对谁都没有益处的。”这段话引起了很多质疑和批评,左翼人士口诛笔伐,连续发炮。

1940年,梁实秋本来想随一个代表团到延安访问。毛泽东发电报说,我们不欢迎梁实秋来,梁实秋只好作罢。1942年《在延安文艺座谈会上的讲话》,毛泽东又把梁实秋定为“为资产阶级文学服务的代表人物”。 在1953年版的《毛泽东选集》第三卷中,关于梁实秋的注释为:“梁实秋,是反革命的国家社会党党员。他长时期宣传美国反动资产阶级文艺思想,坚持反革命,咒骂革命文艺”。1949年梁实秋去台湾后直到20世纪80年代中期,他的作品在大陆没有出版过。如今,中学语文课本中已有了梁实秋文章,鲁迅的《“丧家的”“资本家的乏走狗” 》数年前已从课本中去除。

三十年代京派作家持比较单纯的文人立场,不想趋时,甚至与时风对着干,周作人自命“半是儒家半释家”,沈从文自称“乡下人”,表明不入流俗之志。梁实秋比他们老实,做“有行”的“文人”。《雅舍小品》表达书斋中的静观之趣。没有周作人的学问,没有沈从文的才情,它好在情调的适度,不温不火。写世俗生活,又有超然之心;笔调幽默,又朴实真挚;文言调和白话,语言活泼而又硬朗,如余光中所评“梁氏笔法一开始就逐走了西化,留下了文言。他认为文言并未死去,反之,要写好白话文,一定得读通文言文。他的散文里使用文言的成分颇高,但不是任其并列,而是加以调和。他自称文白夹杂,其实应该是文白融会。”

写散文并非梁实秋的主业,他一生研究、著述,最引以为荣的是莎士比亚作品的翻译。

看二毛生矣,指顾间,韶光似水,从何说起。诗酒情豪抛我去,俯首推敲译事。隔异代,谬托知己。笔不生花空咄咄,最踌躇含咀双关意。须捻断,茶烟里。

这是梁实秋所填《金缕曲》的上阕,道出他翻译《莎士比亚全集》的酸甜苦辣。

1987年,梁实秋去世前几个月接受台湾记者采访,谈到翻译莎士比亚一事,梁感慨,我已与莎士比亚绝交!梁氏断断续续用时三十年翻译巨著,困难重重,俯首推敲,捻须沉思,时光如水,发已花白。光莎氏剧中的双关语,就费了多少心思。提到莎士比亚,爱恨交加,一言难尽。他曾说,这是他能做的最大的一项贡献。

“读书要读第一流的书”,这是梁实秋的读书习惯。当年他接受胡适建议翻译莎士比亚作品,正是“第一流书”的吸引。对杜甫诗歌的精读也是一个例子。一本《杜诗详注》,跟随了他五十年,1349首杜诗,圈点无缺。对于书法,他则是钟情于“二王”。 在故宫看到王羲之父子的作品,“我痴痴地看,呆呆的看。我爱。我恨,我怨。爱古人之高妙,恨自己之不成材,怨上天对一般人赋予之吝啬。”

对于文艺,梁实秋推重天才,认为真正的成就是少数天才人物造成的。他对文学这样看,对书法也这样看。要扭转书法的颓运,需“有计划的培植有志于书法的艺术天才,使他们在书法上用几十年的功夫”。 “此事不能期望于大众,只能由少数天才维持于不坠。”

推崇经典与抑制个性,两者互为因果。对于梁实秋,两者没有隔阂,是同一的。梁氏的文风与书风,都趋于平和干净,没有大的波澜。梁在写文章上悟出的道理是“少说废话”,“短文章未必好,坏文章一定长”。他的文章确实精炼,最擅长的就是《雅舍小品》中的那些千字文。但从另一面看,简约固然好,过分强调则显出一种学者式的洁癖,生趣要少一些。梁氏的书法给人的感觉也是这样,很清雅,很娴熟,一看就是二王的路子,但还显拘谨,缺少晋人书法悠游不迫、不拘一格的风范,也缺少我行我素、自成一家的气魄。当然,后者未必是梁实秋追求的东西,他未必喜欢如鲁迅那样个性鲜明的字和文章。

谈到自己的字,梁实秋很谦虚,说只是年轻时临过两年碑帖,此后一直未下功夫。也学过画梅花和山水,“依猫画虎,自己没有创作力”。这大概也是实情,他并未在翰墨上下大力气。但民国文人日常书写多用毛笔,书法就在他们的生活中。梁实秋中年以后才改用硬笔,晚年他在台湾书名很高,慕名求字的不少,他的字一看就很有修养,适合挂在书斋。

虽然梁氏谈书法的文章寥寥,但总让人读出一种很清高的文艺观。比如他在《写字》中说:

凿石摹壁的大字,如果不能使山川生色,就不如给当铺酱园写写招牌,至不济也可以给煤栈写“南山高煤”。有些人的字不宜在壁上题诗,写春联或“抬头见喜”就合适得多。 有的人写字技术非常娴熟,在茶壶盖上写“一片冰心”是可以胜任的,却偏爱给人题跋字画。中堂条幅对联,其实是人人都可以写的,不过悬挂的地点应该有个分别,有的宜于挂在书斋客堂,有的宜于挂在饭铺理发馆,求其环境配合,气味相投,如是而已。

他看书法,首重格调的雅俗。格调不够,即使技法再熟,也难入雅室。大概他觉得目光所及,能入高格的字,太少太少了。

《金缕曲》,道出翻译莎士比亚作品的甘苦。

杜甫诗句。梁实秋酷爱杜诗。

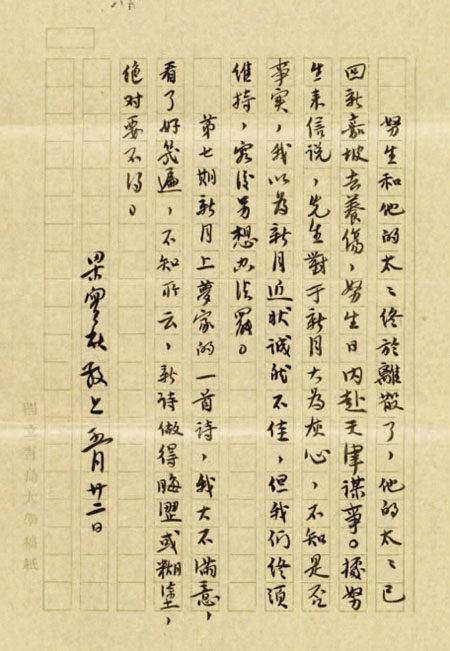

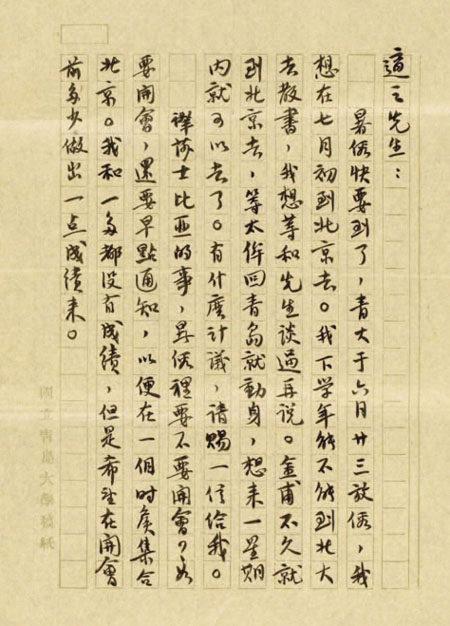

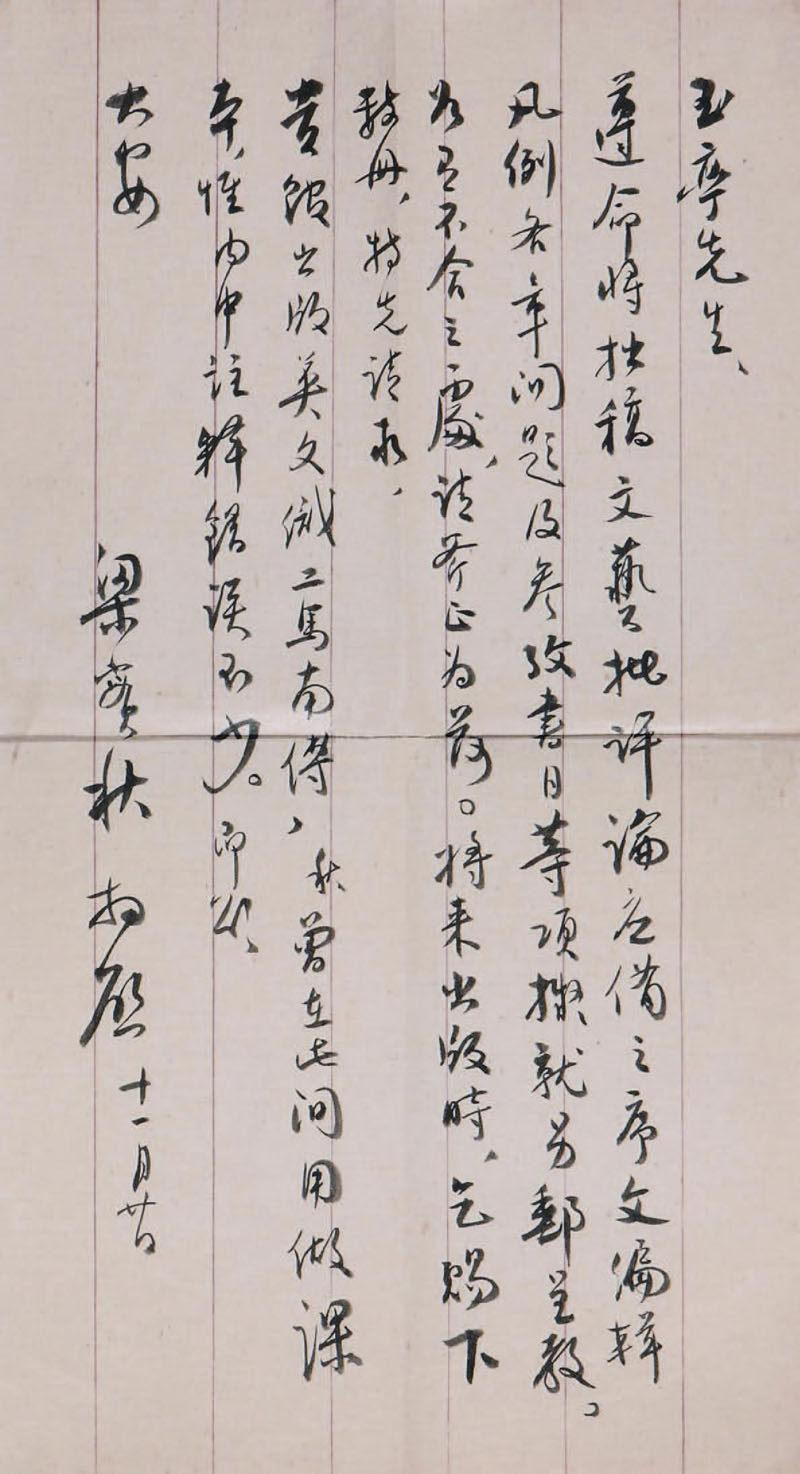

梁实秋信札