磁枕玄珠

2012-04-29孟耀虎

孟耀虎

金代·榻上仕女枕

晋东南一带窑场

长27、宽20.4、高23厘米

曲体长方形,枕面后宽前窄,呈扇形,枕板前倾,由两侧向中部弧凹。枕面及枕身四边有黑色边栏。枕面是一幅仕女图,仕女曲肱而卧于一榻上,仪态安详,头戴高冠,推测是北宋重楼子冠发展到金时的一种冠式,冠上插龙首发簪;抹胸,长衫,长裤,小脚,发型中分而后束。睡榻后面是屋内帷幔,作双重相叠,可以清楚地区分出素帷和花帷,帷幔间圭形坠带上变异的草叶纹,是这时期及以后瓷器上常见的纹饰。枕身四周画折枝花卉,黑色草叶,白色花瓣,再点缀赭黄色花蕊。底部有墨书,已漫漶不可识读。其绘画题材特别,目前不见于国内外公私收藏,是一件研究价值较高的古代艺术品。

一

人类进化到一定时期,便有了枕物的行为,以处理颈椎与脊椎在休息时的合理弯曲,依枕而憩,就枕而寝,以达舒适。法国一处尼安德特人居住的山洞里,曾经发现过一个完整的男性骨架的头部枕在一块燧石上,身体周围还放着47件莫斯特石器。这块燧石虽非特制,确在起着枕头的作用,在当时的历史状况下,已足以体现生人对死者的妥帖安葬和尊敬。从另一个角度推测,或者还可以反映出人在休息时头下已经使用支垫物。在我国而言,新石器时代的人类已经有了枕物的习惯,山东大汶口和西夏侯遗址中较为普遍。大汶口132座墓葬的90%以上枕骨扁片,经人类学专家的研究,确认其为“枕型”,是人类长期枕睡硬物所致。这时期的枕物显然以石、木类为主。进入文明社会,随着生产力的提高,枕的质量定然得到很大改善。枕字从木,想必与造此字时的“卧时荐首用具”有关。《甲骨文字典》和《金文编》并不见“枕”字。许慎《说文解字》有:“卧所荐首者,从木冘声。”枕字的出现时间无从查考,从木而为枕,想是在那遥远的时代。

新石器以后的文明时代,枕的使用定然向着舒适、实用的一面进步。但由于年代久远,软质舒适的枕不宜保存,考古资料也未有报道,相信随着考古手段的进步和科技手段的渗透,以后将会有新的发现。考古发现较早的实物枕在河南信阳、湖北荆门,枕的材料为木、玉。汉代时,考古发现木、玉、铜等的硬质枕更多。这些硬质的枕都出土在墓主有较高身份的墓中,或有可能只是死后的葬具,主人生时是否使用还值得怀疑。以河北满城汉墓、北京大葆台汉墓为例,枕的宽度都只在8厘米左右,生人要用,自然别扭。因为是陶瓷以外的硬质枕,这里略略提到,不作深究,以后或再讨论。软质枕不易保存,目前见到的是广州西汉南越王赵眛墓中清理出来的一件素绢珍珠囊枕。这珍珠枕用时凉而不硬,在广州这一带炎热漫漫的地方,要算是枕中极致了,与我们想要讨论的唐代出现,宋金元极盛的陶瓷枕相比,也难分仲伯,各有千秋。

金代·仕女枕

晋东南一带窑场

长42.8、宽17、高15厘米

或名美人枕,作侧卧形。身作枕面,白色,前高后低,中间略作弧面下凹,呈不规则长方形;面边以粗细两线作边栏,内侧也作两条边线,其间以斜线分割,填以扇形叶片;中间画束花蝴蝶,飞蝶和叶片为黑色彩,花朵有黄彩没骨画和勾画填黄彩两种。左手扶头,侧卧于一凸起的枕形物上,气孔设于此。发、眉、眼帘、瞳孔用黑彩描画,头发中分,缕缕凸起,右侧有束髻。颈下两条黑彩带画衣领并向下延伸以示衣襟,带上点白色联珠纹。上身饰以折枝花草,黑色叶茎,黑花蕊白花瓣,黑白相套,和黄色地相映争妍。腰部以下,用黑地黄花展示裙之下摆,再下为白地黑花内裙下摆。双腿内收,套裤白地黑花,下摆也设黑彩画。枕底一周描以双线黑彩。

二

到了唐代,陶瓷枕应运而生。7世纪末,开始出现三彩、白瓷以及绞胎技法制成的箱形小陶枕 ,至8世纪前、中期时,迎来它的兴盛期。烧制三彩、绞胎器物的窑址在河南巩义市的大、小黄冶村已经发现。黄堡窑和邢窑也有唐三彩的烧造,推测陶瓷枕也不会例外,或者只是没有发现证据而已。三彩以外,应当也有其他色彩的小枕。这类箱型枕长度在10到17厘米,又以11至13厘米者为常见,宽度比长度短2至3厘米,因此是一种近于方型的形式。高度在5厘米左右的较多,这类枕即为扁平的箱型枕。此种形式的箱型枕就是目前人们所习称的“脉枕”。“那么,作各种考虑,并加以分类,大致可以得出以下五种可能。第一,是随葬用的模型明器;第二,是腕枕;第三,是脉枕;第四,是袖枕;第五,是颈枕。”这五钟厢型枕可能的用途,是已故日本著名陶瓷考古学家三上次男教授的推测,至于以其中何种用途为主,看来目前还不能得到确证。是为明器,需要有足够的旁证资料,而作为多数人称呼的“脉枕”,也有人专门论及,予以怀疑。大约8世纪中期,出现一种略高大的箱型枕,枕面下凹,平行六面体的边角修整圆滑,作为卧枕的功能增大,为以后多样的陶瓷枕开创了先例,是我国陶瓷史上的一大突破。这种类型的陶枕在湖南长沙窑、陕西黄堡、寿州窑、晋城窑等都生产,同时期的其他窑口也当生产。9世纪以后的唐代晚期,陶瓷枕的烧造更为普遍,与此同时,烧造出一种以兽身为座支撑一个枕面的兽型枕。这种作为枕座的兽型有狮、虎、犀牛、兔等多种,为以后宋元时期大量的兽身枕开创了先河。耀州黄堡窑作坊遗址内出土的三彩犀牛枕、长沙铜官窑窑址出土的虎枕以及河南巩义的大、小黄冶窑烧造的更多种类兽座枕,都是一种新生的现象。巩义窑遗址中,发现有三彩虎枕,象枕、兔枕,推测还会有其他品种。在塞外的山西浑源窑,狮兽类的陶枕也有发现,枕面为贴面绞胎,枕座作成兽型,发现为素烧的器物,当是未施釉前素烧残废。浙江宁波市也曾出土过“绞胎花纹虎座脉枕”,研究者认为是晚唐越窑产品。相类似的发现还有很多,由此可知,兽座枕及其他枕,自唐晚期起,其烧造已遍及华南、华北及全国。关于虎枕或兽型枕,《唐书》卷三十四《五行志》中记:“韦后妹尝为豹头枕以辟邪,白泽枕以辟魅,伏熊枕以宜男,亦服妖也。”韦后妹所为豹头枕、白泽枕、伏熊枕是否陶瓷枕,不得而知。即使如此,我们无疑了解到这类虎、豹、熊等兽类枕辟邪、辟魅的意义所在。虎枕或狮兽类枕的出现,并不是简单的枕品的增加,它和宋元时期大量出现兽型或兽座以及形式多样的陶瓷枕在用途上有极其重要的关联。它在作为小憩使用以外,更多起到的是陈设玩赏中镇宅的作用,此问题将会在后面的陶瓷枕成熟时期的用途及其性质一节中作更多讨论。

金代·仕女枕

晋东南一带窑场

长38、宽14、高12.5厘米

或名美人枕,作侧卧形。身作枕面,前高后低,呈不规则梯形,面边以粗细围拦,内画折枝花卉,花朵以赭彩画花瓣,黑彩作花蕊。左手扶头,侧卧于一凸起的枕形物上,气孔设于此。发、眉、眼帘、瞳孔用黑彩描画,头发中分,右侧可见束髻,束丝以赭彩点缀。颈下黑彩画衣领并向下延伸以示衣襟,其间点白色三点一组联珠纹。上身以凹线和黑线表示衣褶,饰以朵花,花瓣黑色而花蕊点赭色,套彩为饰。腰部以下,用黑彩描画出裙摆。双腿内收。枕底一周描以黑彩。

金代·白地凤鸟纹图枕

晋东南一带窑场

长32、宽25、高15厘米

腰圆形,前低后高。枕面单线边栏内画菱形开光,主题纹饰为一对凤鸟,口衔瑞草,并以碎小的折枝花卉填底。开光以外四角画喜鹊,鹊尾变异。枕身一周画横向折枝牡丹四组,并以勾划阴线表示筋脉。枕身中腰上部有接胎痕凸起。底部流淌大量釉水。浅灰胎细密,胎体厚重,瓷化程度较高,叩之有金属声。釉水细腻莹润,光泽度好,有细碎开片。

金代·白地繁花图纹枕

晋东南一带窑场

长32、宽26、高15厘米

腰圆形,前低后高。枕面单线边栏内画花边菱形开光,双阴线勾划,内勾划连续变异草叶纹。开光内画缠枝菊花,布局繁密,线条流畅。开光以外的上部填以折枝菊花,下部则填以缠枝菊花并勾划筋脉。枕身勾画六枝折枝花草。花朵以化妆土堆画,花蕊部分再涂饰黄彩点黑彩,所以朵花部分凸起,花蕊因黄彩的覆盖而多有裂痕。中腰有接胎痕。浅灰胎细腻,烧成温度高,有金属声。釉水白中泛灰黄,有油腻感。

金代·白地菊草纹枕

晋东南、豫西北一带窑场

长27.5、宽20.8、高11.6厘米

腰圆形,前低后高。枕面黑色边栏,内画花边菱形开光,开光外角填画草叶纹,内部画折枝菊花,两枝花草作首尾相迭,黑色叶茎和花蕊,花瓣则用黄彩点染,黑黄相交,雅气大方。枕身一周画折枝套彩花卉六枝,疏朗明快。枕身中腰有凸起的接胎痕。黄白胎。釉水润泽,细腻紧密,聚釉处有开片。

金代·白地诗文八角枕

晋东南、豫西北一带窑场

长26、宽19、高11厘米

枕面下凹,前低。八角形,腹壁棱边外凸。枕面黑色边栏内书写“风花雪月”四个大字,洁白的釉面和黑色文字相互映衬,展示出高雅的韵味。枕身前后左右四面画折枝花草。整个器物清爽明丽。黄白胎泛红,胎体轻薄。釉水肥厚莹润,有细小开片。

金代·白地剔花蝶纹枕

榆次窑

长26、宽23、高13厘米

椭圆形近圆形,两侧高,前低。枕面双勾阴形边栏,内剔地留纹。底子填酱彩,并有戳点纹,酱色底子衬托的是似水雾摇拽的变异花草纹,有蝶飞舞其间。枕身印花,由前后两片粘接而成。器底两气孔。此枕除底部外,遍身施戳点纹装饰,形成一种独特的视觉效果。枕面在图案的构思、表达上也是独具匠心,是少见的艺术品。此枕制作规矩。黄白胎略松。釉水白中泛黄,几近淡黄色。

金代·白地诗文枕

晋东南一带窑场

长24.5、宽19、高11.6厘米

枕作腰圆形,最大尺径在枕身上部,上宽而下收,前低后高。枕边以黑彩绘边,面书竖行四列两句诗:“花落家童未扫,莺啼山客犹眠。”黑彩漆黑泛紫。施化妆土、透明釉。中腰近上部有接胎痕凸显。气孔设在枕后上部。浅灰胎略粗,杂有砂粒。底部有墨书,多漫漶,不能连读。

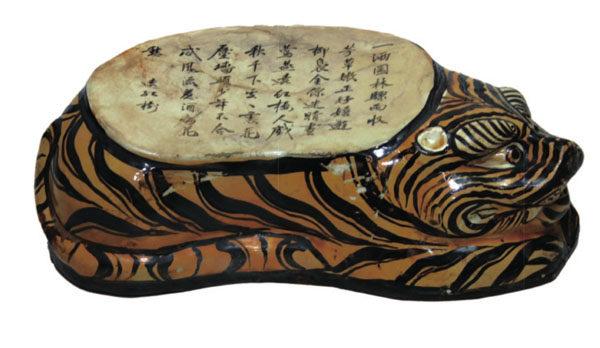

金代·虎枕

晋东南一带窑场

长33.5、宽15、高10.2厘米

虎形,曲体俯卧,背为枕面,呈腰圆形,前低后高。枕面白地,设有黑色边栏,内书“睡虎窝前不见班,每朝惺惺暂时闲,有时开放金精眼,万里青松属我山”。枕身黄地,以黑彩描绘斑斓虎皮。眼、眉、耳、嘴、獠牙以白彩展示。前爪合曲,收于颌下。虎尾凸起,右曲盘于腹侧。两鼻孔巧设为烧造时必须的气孔。枕面、身施化妆土,枕身在化妆土上罩黄彩,在其上再作眼、耳、眉、嘴、獠牙等白黑彩细部描绘。所有彩绘描画好后罩透明釉。色彩的营造较为复杂。釉厚而润,有细小开片。浅灰胎略粗。底部有制作时淌粘的化妆土和釉水。

金代·虎枕

晋东南一带窑场

长36、宽16、高12厘米

虎形,曲体俯卧,背作枕面,腰圆形,前低后高。枕面白地,边缘有黑色边栏,内有赭、黑色“绞彩”(实为两种色料相绞,通常称为“绞釉”,实非釉)表达地面,并在其上画黑色地皮草;主题纹饰为一褐彩勾画、赭黄彩涂染的回首奔跃的小鹿,似在逃避捕猎者或猎食者。枕身黄地,以黑彩描绘斑斓虎皮,黑彩线条粗细搭配,繁密细致,较为逼真。眼、眉、耳、嘴、獠牙、尾端涂染白彩。前爪合曲,收于颌下。虎尾凸起,右曲盘于腹侧。两鼻孔巧设为气孔。枕面、身施化妆土,枕身在化妆土上罩黄彩,在其上再作眼、耳、眉、嘴、獠牙、尾端等白黑彩细部描绘。所有彩绘描画好后罩透明釉。色彩的营造须多道工序。黄白胎。釉质莹润,厚实,紧密。枕面光泽如新,不开片,枕身有局部开片。

三

滥觞于唐初而成熟于唐末以后的使用陶瓷枕的习惯,延续至五代一直流行,甚而在两宋、辽、金时期达到空前的兴盛和发达。生产的地区广泛,窑口众多,尤以华北一带为最,烧造出了形形色色的陶瓷枕。北方的定窑、磁州窑、井陉窑、耀州窑、登封窑,禹州窑、当阳峪窑、密县窑、临汝窑、宝丰窑、新安窑、鹤壁窑、介休窑、长治窑、浑源窑、榆次窑、平定窑、霍州窑、平阳窑、淄博窑等等诸窑以及南方的长沙窑、越窑、景德镇窑、吉州窑和岭南的潮州窑等窑都烧造陶瓷枕。就常理推测,略有规模的窑厂就可能烧造当时民间大量需求的陶瓷枕,一些不明窑口但能够将其限定于某个区域的器物也可以说明陶瓷枕烧造得广泛。

这时期的陶瓷枕,最大的变化是形体向大型化发展,造型主要还是来自早期的箱型和象生系统两大类,但式样却大大增加,也新出现以建筑物为座的瓷枕。箱型枕,中空,如箱状,箱体或半圆、扁圆、长圆等不一而设;或长方、正方、梯形以及多边体。制作方法大体可以分三种:圆形箱体素身者以拉坯的形式制作出筒状枕身,再按不同要求修整形式,最后粘合枕面、枕底;圆形箱枕身印花者则需要多块范模制出几块带花纹片,而后粘接到一起,再粘合枕面、枕底;方形枕则要切整出泥片,而后粘联在一起,合面、底;有花纹者则需要在范模上印出花纹再行粘合,上枕面、枕底底。箱形枕常见中腰接胎者,主要见于方形或多边形者,这可能和师徒传承有一定关系,也体现了一定的地域性。就目前所知,枕上采用这类手法接胎者以晋东南、冀西南、豫东北一带为常见。箱形枕再加以细致分类,又可显现大小不一的多种式样:一,长方形、长方出沿形、弧边长方扇形、元宝形、束腰或亚腰形;二,圆角长方形、椭圆形、圆形、腰形、豆形;三,花瓣形或云头形;四,如意形;五,叶形或桃实形;六,多边形(多见六边、八边者)。箱形枕在制作时都戳有气孔,或在枕侧,或近底部,较讲究者为保持枕身的洁净美观则在枕底戳出气孔,定窑、平定窑和山西中部的某些窑口就有此类产品,这种枕底部置设的气孔往往为两个。箱形枕在出土时往往箱内都有埋藏时期淤进的泥土,摇动时便发出响声。上世纪六、七十年代的“文革”时期,平田整地时常发现箱形枕,农民听到枕里面有东西,以为里面藏有宝贝,便会拿整地的铁锹拍碎枕头,以观枕内之宝,此类故事曾多次听农民们说起。有学者曾经谈到:“箱形枕在烧成时,为排除箱中空气,一定要钻以小孔,并将陶制小球塞入内部,摇振枕时经常会发出呤呤响声。”这种现象显然属于个例,或者说箱形枕在制作时并不塞小球于箱内,只是淤泥干硬以后所导致出的摇振时的声音。象生枕也同样有多种形式:一,兽形枕,包括虎形、狮形、兔形、龙形、象形等多种;二,童子形、卧女形;三,人兽组合形。象生枕的象生部分,主要以范模翻印,范模的块数依象生物的繁易而定,有时也辅以手工捏塑,有面、底者需再行粘接。气孔的设置很巧妙,一般以鼻孔、嘴角或一些不明显的地方戳出。箱形枕和象生枕的枕面和枕身一般都是粘接而成,所以在制作时枕面内侧的边缘都要经过篦划,以确保面、身粘接的牢靠,这种现象从窑址标本和墓葬出土残器都能得到证明。

金代·虎枕

晋东南一带窑场

长36、宽16、高12厘米

虎形,体曲俯卧,背作枕面,腰圆形,前低后高。枕面白地,黑色边栏,内有两组图案组合装饰,一组有黑色地表线,地上以黑黄两色绞和泼染(实为两种色料相绞,通常称“绞釉”),形成小的台石,石顶和地表分别勾画黑色的喜鹊;一组似有景深的苇子、水草以及天上的雁群,用褐彩描绘;整个枕面犹如一幅山石花鸟画。枕身黄地,以黑彩描绘斑斓虎皮,眼、眉、耳、嘴、獠牙涂染白彩。前爪合曲,收于颌下。虎尾凸起,曲盘于腹侧。两鼻孔巧设为气孔。枕面、身施化妆土,枕身在化妆土上罩黄彩,在其上再作眼、耳、眉、嘴、獠牙、尾端等白黑彩细部描绘。所有彩绘描画好后罩透明釉。色彩的营造须多道工序。浅灰胎,细密。釉质莹润,淡雅,匀净,局部有不规则开片。

金代·虎枕

晋东南一带窑场

长35.6、宽16、高10.6厘米

虎形,曲体卧姿,背为枕面,呈不规则扁圆形。枕面边缘有黑色边栏,内画三组地皮草,一只长尾喜鹊单腿独立,回首遥望天上的两只飞鸟,绘画线条流畅,鹊身黑彩上再以阴线勾划眼框和翅膀。枕身以粗细黑彩相配描绘斑斓虎皮,头部画一王字,眉毛的画法和套彩虎形枕有所不同。灰白胎。

金代·白地莲花纹枕

介休窑场

长25.2、宽21.5、高11.8厘米

腰圆形。枕面出沿。枕面双勾线内没骨法画折枝荷花,花叶宽大沉稳,呈铁锈色。应当是烧成气氛的原因导致成铁锈色。有粗矿厚实之感。

这个时期的箱形系统陶瓷枕,最为引人注目的是装饰技法的多样化和纹饰的丰富多彩。在技术日益提高的历史背景下,中国陶瓷枕达到了实用与理想的高峰。陶瓷枕中,尤以施化妆土后罩透明釉的白枕为最多,也有青釉、褐釉、黑釉、绿釉、三彩等器物。装饰主要是针对枕面和部分枕侧,手法是首先对釉下胎体彩绘(黑彩、褐彩、白彩)、模印、刺轧、线划、剔刻等,然后再依需要施以不同釉水;在枕底素胎上也偶见有毛笔墨绘的花鸟纹饰器物。釉上施彩的陶瓷枕在这时期也出现了。

体现陶瓷枕最为发达、最具魅力的一面,当数争妍众多的纹饰,它是中世纪陶瓷装饰的颠峰。纹样以牡丹、花卉、折枝花、花鸟、忍冬等植物纹以及联珠纹、珍珠地纹、联续雷纹、篦纹等几何纹样为多。人物纹、鸟纹、兽纹、鱼纹、鱼藻纹也较常见。斑石所书黑色或褐色的诗文枕和单线或双线勾划的装饰文字枕,或抒情、或祈福、或警人,别有风味,极赋文人情趣。植物纹饰与文字组合者更是锦上添花,赏心悦目。有的纹饰粗糙蹩脚、有的则栩栩如生,推测分别出于初学的孩童和熟练的艺人。诗书画之于陶瓷器,使用最多的就是陶瓷枕,从一些研究者的著作中便可得到证明。这些书画作品,精美之作,或有可能就出自当时书法家和画家之手。

14世纪初、中期的元代,陶瓷枕已经出现衰落的迹象,从不多的纪年器物中可以看出端倪。日本冈山的林原博物馆收藏了一件山西平阳窑次枕,墨书大德六年(1302年)款,其釉水和胎质都比较粗糙,枕身多半无釉。另一件平阳窑纪年枕出土于山西曲沃,底部墨书“至顺叁年(1332年)仲夏中旬后四日张宅置到瓷枕一个”,虽然器身为满釉,但漏胎处不少,釉水和胎体同样粗糙,但它的购买时间和“张宅”的文字,给我们提供了一些研究信息。平阳窑的元代瓷枕发现较多,已有专门的文章述及。由纪年资料推测,元代质量尚好的诸如磁州窑大量的绘画繁琐的黑或褐彩瓷枕,可能烧造时间都在14世纪早期或以前。

至14世纪晚期以后的明代,发达、繁荣时期的陶瓷枕的社会功用已荡然无存,人们已经不明白陶瓷枕作为夏日伏天“卧所荐首者”以外更为重要的社会功能。高濂《遵生八笺》记:“石枕,枕制不一,即石枕虽宋磁白定居多。有尸枕亦旧窑者,长可一尺,古墓中得之,甚不可用。有特烧为枕者,长可二尺五寸,阔七寸者;有青东磁锦上花者;有划花定者;有孩儿捧荷偃卧用花卷叶为枕者。此制惊绝,皆余所目击,南方一时不可得也。”高濂说的“石枕”和“即石枕虽宋磁白定居多”让人有混淆不清的感觉,后面所列举者应当是明以前的一些传世之物,当时并不多见,难怪高濂有“此制惊绝”的认识。文震亨的《长物志》:“有旧窑器,长二六寸者可用,长一尺者谓之尸枕,乃墓中之物,不可用”,也以枕的尺寸定枕性质,同样不解明以前枕的社会功用。这时的陶瓷枕主要保留了夏天实用的功能,有的极尽“荐首”功用,如晋东南常见到的一种三彩枕,枕身元宝形,镂空,中间为一圆形凹坑,力图予人以舒适,但终于是败笔之举。器形也比较单调。清代一袭明代实际,有些元宝形、长条束腰枕之类。在河北磁州一带,姑娘出嫁时,娘家会陪嫁一对瓷猫或弓背形男、女孩童枕,以图吉祥,作婚后镇宅摆设,这或许是古时习俗的孑遗。

四

五代、宋、金、元时期,是陶瓷枕成熟和发达时期,遗物至今者数量巨大,较早时期的研究者以为是冥器,因为这些陶瓷枕多出土于墓葬是不争的事实。20世纪初,河北钜鹿古城的显现,人们对于陶瓷枕的用途又有了新的认识。钜鹿城在大观二年遭河水淹没,民国九年的大旱造成农民相继挖掘古物,从《钜鹿宋器丛录》一书得知,瓷枕得于屋内的炕上,是人们生活中的寝具。这是所有研究者所认识的陶瓷枕实用途最直接的资料。勿容质疑,陶瓷枕的功用之一就是实用,但钜鹿是遭河水淹没,水之大可以想象,那么,在房屋没有被淹没以前是否就置于炕上,或以为不尽然,也可以理解为水的作用使然,并且,那钜鹿城的淹没也在秋天。这里想要讨论的,便是陶瓷枕当时最为显著的社会功用——玩赏镇宅;同时,也想对其实用的时间问题作进一步阐述。

这里先从我们熟悉的陶瓷枕的实用功能说起。陶瓷枕硬且凉,这是人人明白的,古之也然。由此可以理解,它的使用时间应当是夏天炎热时候,而在陶瓷枕最为兴盛、发达时的五代、宋、金、元时期的北方地区,一年当中多数时间并不需要使用这种硬且凉的东西,只有炎热难当的暑天使用才会觉得舒服。宋代的几则记载,也颇具说服力。1,“纸屏瓦枕竹方床,手倦抛书午梦长,睡起莞然成独笑,数声渔笛在沧浪。”2,“午起行:细藤簟展波纹绿,瓦枕竹床殊不俗,白日寥寥午眠热,起来更觉精神足。万缘寂静数瓯茶,半偈消磨棋一局,此间真味有余清,未羡纷纷厌梁肉。”3,“宋庆历中,……一日午睡,有鼠走而前,以所枕瓦枕击之,鼠走而枕破……”4,陶枕枕面自书:“久夏天难暮,纱幮正午时;忘机堪昼寝,一枕最幽宜。”这是目前收集到的陶瓷枕有明确使用时间的文献记载,都记述为午间所用,如果彻夜使用,它本身的硬是人所不能忍受的,这比较容易理解。多年前我们曾经使用窑址出土的枕头,也只在中午时才有人乐于享受。那么,夏天炎热的中午以外,一年当中其他更多的时间,陶瓷枕在起什么作用呢?我们想要寻求的答案便是:成熟、发达时期的陶瓷枕在起着一种玩赏镇宅的作用,它自然成俗,为社会所追捧,在我国的历史上延续了几百年,灿烂辉煌,出尽风头。由次,我们再返回到现在,便不难理解墓葬当中为何大量随葬陶瓷枕头,那是生者美好愿望的延续,是风俗使然。

当我们力图了解陶瓷枕成熟和发达时期的社会功用时,会发现很多的线索。而陶瓷枕本身,就有自书为“镇宅”、“镇宅大吉”者。研究者常引用的一件“镇宅大吉”枕,文字下面,画着口衔绣球彩带的狮子,这与《唐书·五行志》的记载完全吻合,说明虎、狮形或虎狮纹的吉祥含义,由此,我们是否可以得到虎、狮类枕以外绚丽众多的陶瓷枕同样也在体现着大吉的意境呢?镇宅之物,自然吉祥,成为人们陈设把玩之物合于情理。首都博物馆收藏一件自铭“珍玩”瓷枕,枕面边部刻画有诗文,落款为“隆兴纪元春二月,张冲珍玩”。故宫博物院收藏一件北宋叶形珍珠地划花枕,面刻“长命枕一只”,吉祥之意体现充分。更多的陶瓷枕,形形色色,千姿百态,正是以雅玩的姿态出现在当时,雅成大风,雅出俗气来了。还有一件及其重要的瓷枕,藏于广州西汉南越王博物馆,是香港杨永德伉俪捐赠,收集在《杨永德伉俪捐赠藏枕》一书中。此枕在早些时候出版时定为金代,依笔者意见,界定在金代稍晚可能更为妥当。器物为长方形白地黑花赋文枕,枕面开光内文字达260个,因为资料重要,兹抄录在此:“枕赋:有枕于斯,制大庭之形,含太古之素,产相州之地,中陶人之度,分元之全,名混沌之故,润琼径(瑶)之光辉,屏刺秀(绣)之文具。泥其钧而土其质,方其祥而枵其腹。出禹舜河滨之窑,绝不苦窳;灭伯益文武之火,候以迟速。既入诗家之手,忻(欣)置读书之屋,鄙珊瑚富贵之器,陋琥珀华靡之属。远观者疑(凝)神,押玩者夺目。来尺壁(璧)而不易,贾万金而不粥。囊以蜀川之锦,椟以豫冀之木。藏之若受圭,出之如执玉。是时也,火炽九天,时帷三伏。开北轩下陈之榻,卧南薰簟春之竹。睡快诗人,凉透仙骨。游黑甜之乡而神清,梦黄梁之境而兴足。恍惚广寒之宫,依稀冰雪之窟。凛然发之爽,悠然炎蒸之萧,思圆木警学之勤,乐仲尼曲肱之趣。庶不负大庭太故(古)之物,又岂持(特)不困于烦暑之酷而已也。”宋李仲蒙说:“叙物以言情谓之赋,情物尽也。”此枕以赋“直书其事”,让笔者在抄完这枕赋后顿感失意,觉得前面的讨论其实已经要算多余,有这《枕赋》最后两句足矣。《隋书·经籍志》中有记,张居祖撰《枕赋》一卷,可惜失遗,虽可以肯定记载非陶瓷枕,但定然又是别一番情趣。

陶瓷枕因为社会的追捧而发达,也因为时代的变迁、习俗的改变而走向衰落。

金代·白地双鹿纹枕

晋东南一带

长24、宽18、高12厘米

腰圆形。枕面前倾,弧凹。枕面黑色宽带边栏,内画一树,树下绘两雄鹿,一前视,一回首,身上有细部阴勾线和不规则圆圈纹。枕身外鼓,中腰有凸起的接胎痕,底边有黑色边栏带。枕身前后画折枝花卉,略显粗狂,后面的折枝花卉,仅画花、叶,没有主茎。灰白胎。釉水丰润,有斑驳沁痕,细碎开片。

金代·白地猫蝶图枕

晋东南一带窑场

长23.5、宽20、高9.6厘米

腰圆形,枕面斜度不大,微下凹。枕面中部画一猫,回首,躬腰,收尾,两耳直竖,双目炯炯直视尾上部的飞碟。猫以褐黑色涂染画出,浓淡不一的色彩,似一缕缕黑色的体毛,爪、头等细部以阴线勾划,颈部勾划束带。猫的绘画极其到位,在臀部的肌肉,预发的姿态上都可以体现出来。器形不大,构图疏朗,较为难得。浅灰胎,胎体轻薄,中腰上部有接胎痕。釉水细润,匀净,有细小开片。