找啊找,找到一个Mr.Right专业

2012-04-29张婷

张婷

我在美国丹佛大学读的本科,4年换了3个差异巨大的专业:酒店管理、天文、国际研究,还辅修了哲学。我知道,专业的问题,苦恼着中国学生,我想告诉大家,这也同样苦恼着美国学生,美国学生本科平均转专业的次数是3次,每次转专业,我都经历了苦恼、思考、请教、尝试、决定的过程,一次又一次,我发现了自己的真正兴趣,体验到了学习真爱专业的喜悦。我体会到,这个过程也是整个人生不断自我认识的一个阶段,当然,从心爱的专业毕业也不一定从事与本专业相关的工作,这不,我现在就在《大学生》杂志做编辑记者,我很喜欢,它将让我加深对自己和社会的认识。

旅游 + party = 完美人生!?

丹佛大学的丹尼斯商学院的酒店管理专业(全名酒店、饭店与旅游业管理)排名全美第三。一直以来,父母亲朋告诉我选择商学好就业,所以,我没多想就填报了酒店管理专业。一开始,酒店管理的理念对我来说是新奇的,在世界旅游圣地的酒店做管理和开办party,这简直就是完美人生啊!于是我兴奋地投入到了酒店管理的学习中。上课一般是20人左右,教授非常注重理论与实际的结合。比如,教授带领我们入住落基山脉的旅游胜地Vail镇的万豪酒店,采访和参观学习他们的管理模式。教授鼓励大家去宴会或酒店实习。通过申请,我获得了校方酒店管理学院的宴会组织和校方用来接待外宾的Phipps Catering晚宴的实习。

实习中,我参与策划和招待的活动,既有浪漫纯洁的校友婚礼仪式、朴素自然的葬礼仪式、法学院毕业舞會、艺术学院的抽象艺术展宴会、招待奥尔布赖特或克林顿的晚宴等,也有彩绘模特水节派对、汇聚各地品酒专家的葡萄酒节等。在实习过程中我不仅学习了宴会礼仪、插花、调酒,更学习了大型活动的组织模式和各类宴会的策划方法。

时薪十多刀再加tip,虽是兼职实习,我的收入不菲。然而,大一第一学期结束时,我渐渐感到与同学们格格不入。对于“毕业后想干什么?”这个问题,我的富二代同学大多回答是“去老爸的酒店做,从下往上爬!”或是“赚钱,旅游,再赚钱,再旅游”。这个专业的学习目标除了以后成为知名的能赚钱的商业大亨,就是积累为他人服务的愉悦感,这些似乎与我的理想“make a difference”不符。虽然我喜欢这个职业而且在实习中做得很好很享受,但一想到毕业后我的人生目标只是赚钱时,当时的我小小地感到了不寒而栗。这种在世界各个旅游圣地的酒店里做管理者和挣钱机器的人生,真的是我想要的吗?我第一次认真地向自己发问。

在我动摇时,系里请了几位从事酒店管理的校友来作讲座。与他们交谈后,我惊讶地了解到如今就职万豪、希尔顿酒店的师兄师姐的本科专业是英文、西班牙语、哲学之类的,没有一个是本科学习酒店管理甚至没有学商学的。后来我从专业咨询导师处了解到,在美国,大多数本科生毕业后从事的工作与所学专业不相符。我是不是可以选一个自己更喜欢的专业去学习,毕业后再做酒店管理这种我感觉有趣并且有很好就业前景的职业呢?一位在加州的凯悦酒店做经理的师姐鼓励我这样做。她说:“雇主会看重你丰富多彩的背景和多元化的经历,单一的商学背景不一定会使你在就业时处在有利地位。”

我又咨询了几位专业咨询导师,他们告诉我,80%的美国本科生大学期间转过至少一次专业,近年来,美国学生本科生涯中转专业的平均次数是三次。咨询导师都很鼓励我尝试其他专业的想法。

去月球上建酒店?

去尝试什么专业呢?那时,我选修了一堂自己十分喜欢的探讨外星智慧生命是否存在的天文课,课上的教授鼓励我学习天体物理。教授认为我严谨踏实的性格和开阔的想象力是天文学习的要素。我喜爱天文学,十多年来一直课外学习天文学,高中又是理科生,于是抱着试试的心态,我把专业改成了酒店管理加天文,也就是工商管理和理学双学位。

天文加酒店管理的学习过程是痛并快乐着的。由于修习天文对数学、物理有更高要求,而我当时又不想放弃酒店管理,意味着我需要比别人选更多的课也要付出更多的时间。当别人一学期完成12或16个学分时(丹佛大学实行一学年三个学期的Quarter制,每学期10周),我却是19个学分外加两份兼职实习,也就是说每周21个小时的课程和三倍于课程时间的课后任务,加上每周20多个小时的实习。忙的时候我曾经有一周每天只睡2个小时的纪录。上课、看书、赶论文、实习、准备演讲,一天下来,到早上5点才睡觉,7点又起来继续准备上课。大一的冬季学期,高数、物理、商学、国际研究(人权)、心理学,短短的10个星期,5堂课和两份实习弄得我焦头烂额。

“天文和酒店管理?你想干什么?去月球上开酒店?”有朋友很不理解我这种看来有些分裂和矛盾的专业选择。每次我都会回答说,那也不错啊!虽然很辛苦,但是当大一暑期NASA(美国航天航空局)休斯顿部实习机会落在我面前时,我觉得努力是值得的。因为优异的天文成绩、半个月的追踪拍霍尔姆斯摄彗星接近太阳系时的变化的出色表现,和以前的天文获奖经历(如狮子座流星雨摄影二等奖、观测记录三等奖等),在20多名申请者中,教授选择推荐我和另外一位同学到NASA实习。然而,在申请实习过程中,我最后还是因为非美国公民被拒绝了(官方解释是:出于国土安全考虑)。这让我意识到一个问题,如果不想改变国籍,我所学习的天文小行星研究方向显然十分敏感。如果在美国学习天文之路不通,那么适合自己的到底是什么?回头看看,我一直是听别人的建议走过来的,父母的建议、教授的建议,这样真的好吗?

法学、政治、哲学、心理学,谁是Mr.Right

我再次找到专业咨询导师。他们让我尽量去除对社会功利一面的思考,不想毕业后的“销路”问题,只是考虑自己的兴趣所在。他们常说,一个适合大学生的专业应该能帮助我们更充分地改变这个社会,而不是适应社会。当我被问到我更喜欢的专业、理想职业是什么时,我无法做出具体的回答。我觉得法学、政治、哲学、心理学等等都是我非常感兴趣的领域。但我并不十分了解这些领域,也并不了解自己更适合哪个领域。

这就好比站在十字路口,东边芳草萋萋,西边高山流水,南面百花齐放,北面杨柳妖娆。各处都是风景。机会多了、选择多了,反而无所适从、难以取舍。

这次,我下定决心,要自己作主,按自己的兴趣选专业。如果很难找出自己最喜欢什么,那我就先找出兴趣里面自己不喜欢的那些。从这点上来讲,转专业的过程就是一个从众多不稳定的爱好中,找到一个稳定而长久的兴趣目标,找出清晰的人生方向的过程。

大一的春季学期,我选择了国际政治课。在这所奥尔布赖特之父所建,培养了美国前国务卿赖斯等政要的学院里,我是否能找到我专业里的“Mr. Right”呢?很快我就知道答案了。课程一开始,教授先讲了一段小经历,他在读博士之前曾经当过两年的警察。两年里,看起来彪悍的他从未有拔枪经历,执行抓捕任务时从未遇到反抗。而与教授在同一地区工作的同事,一位娇小瘦弱的黑人女性却在两年内拔枪几十次。根据同样的道理,我们可以很容易理解为什么实力大国鲜有挑衅性军事动作而弱国反而经常有军事叫嚣。就这样,一个普世的政治学原理在教授的深入浅出中生动无比。这种把政治与人性结合在一起的授课牢牢地抓住了我。很明显,每一堂引人入胜的国际研究课程比起商学课和物理课有趣得多了。

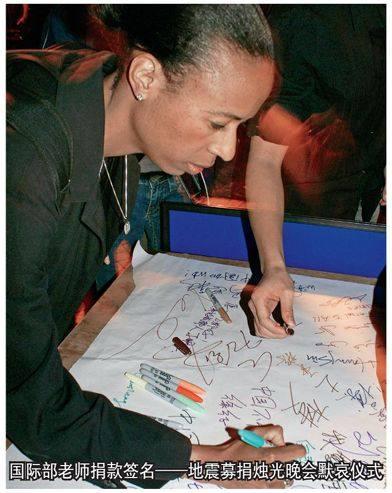

那时恰逢2008年奥运之前,中国国内雪灾、地震,奥运火炬传递等事件先后发生,我和另外两位同学组织了地震募捐晚会及默哀仪式活动,并将筹集到的善款送至中国红十字会。从与校国际部磋商寻得赞助、制作海报、宣传组织到准备烛光晚会、制作筹款箱,我体会到领导大家做事和被人需要的感觉,我坚定地正式改专业为国际研究。

期间我也尝试过法学、心理学等等其他我觉得感兴趣的专业。但面对枯燥的商业法律条文,生物心理学中庞杂的生理概念,我兴趣全无,明白了想象与现实相距甚远。而在学习看似枯燥艰涩的哲学时我却如鱼得水、兴趣盎然。从第一堂古希腊哲学开始,到齐科果哲学、21世纪大众哲学、萨特哲学、政治哲学理论等等,不经意间,我已经完成了哲学辅修。

有人说,找到真正的所爱就是甘愿为其付出也觉得是享受。回想起2007年底奥巴马来丹佛大学作演讲,为竞选总统造势。当时我是怀着多大的热情在科罗拉多凛冽的高原寒风里和其他国际研究专业的同学冻了三四个小时排队进场,兴奋不已、毫无怨言。我知道了,国际研究才是我的兴趣所在,它才是我所真正热爱的和一直追寻的方向。

现在想来,酒店管理的实习为我积累了组织和策划大型活动的经验,天文的观测和学习培养了我严谨踏实的性格。我感谢之前的经历,它们帮我更深地体会到对现在专业的热爱。

链接:“宇宙中的生命”一课

人类是宇宙中唯一的智慧生命?

外星人存在吗?他们在哪儿?我们是宇宙中的唯一智慧生命吗?这些问题对每个天文爱好者或是科幻迷来说都是经常萦绕心间挥之不去的。美国科学界研究外星人的历史由来已久。近些年来,在大学校园里,研究地外文明的课程更是受到学生们的欢迎。有些学校开设UFO(不明飞行物)研究的课程,有的学校如怀俄明大学曾开设创意写作班研究如何与外星人交流,也有教授们因个人兴趣和研究方向而开设一些选修课程吸引学生们共同探討地外文明的问题。我上了丹佛大学天体物理系教授罗伯特·斯坦塞尔的这堂课“Life in the Universe(宇宙中的生命)”,讨论有关地外文明的问题,并探讨外星智慧生命存在的可能性。

Where is Everybody?

课程教材主要有两本:卡尔·萨根的《The Demon Haunted World》(《魔鬼出没的世界》)和史蒂芬·韦伯的《Where is Everybody》(《他们在哪儿》)。教授要求我们每堂课(一周两次,每次两小时)要交一篇对这两本书需要读的相应章节的critique(批评报告)。

17个人的课堂上,我们按照韦伯书中的观点,分组讨论五十种外星人存在的可能性,这五十种可能性可以被分为三大类。第一类,外星人存在,并且他们已经来到了地球,就在我们身边。第二类,外星人存在,但我们还没有与他们建立联系。第三类,外星人不存在,我们人类是宇宙中的唯一智慧生命。

费米悖论

恩里科·费米,诺贝尔物理学奖获得者。1950年夏,费米在与友人共餐时提出开启外太空智慧生命研究新篇章的问题:宇宙中能沟通的文明有多少个?如果外星智慧生命存在,那么他们在哪儿?

在费米发问10年之后,法雷克·德雷克于1960年提出用统计方法估算外星智慧生命存在的概率以回答费米的问题。在德雷克公式中,有这样一些重要的元素参量:星系中恒星形成的速率、有行星的恒星数量、适宜居住的行星数、发展出生命的行星数、发展出智慧生命的行星数、智慧生命能进行通讯的行星数、以及这种文明的预期寿命。

具体化这些参量,银河系大约有2500亿(2.5x10¹¹)颗恒星,而在我们的可观测宇宙内共有70泽(7x10²²)颗恒星。若地球并不是一个特殊的星球而仅仅是一个智慧生命存在的典型星球,那么根据德雷克公式估算,银河系直径约为10万光年,一个高度智慧的文明,即使以十分之一的光速的速度飞行,只需要100万年就可以横穿银河系。这个时间远小于银河系的年龄(100亿年)。同理也可得到,人类能用100万年的时间飞往银河系的各个星球,那么,外星人只要比人类进化早100万年,就应该已经到达地球了。这就引发了“费米悖论”:首先,外星人应该存在,并且他们应该已经来到地球了;其次,外星人不存在,因为我们还没有发现外星人存在的确凿证据。那么,“他们”到底在哪儿呢?

They Don't Exist! 他们不存在?

据此分析,韦伯认为有50种可能性可以回答费米的问题。例如,他们存在并且他们已经来到了地球——我们就是外星来客;或者,我们根本就是宇宙中的第一个文明;或者,外星文明还未进化发展到可以向外通信的程度;又或者,他们不愿与其他文明沟通;他们已经发射了沟通信号可是我们未能识别;我们还没有足够长的时间去接收宇宙中的信号;又或者,太阳系是极特殊的,月球也是极特殊的,人类是唯一的⋯⋯

在课堂上,同学们展开了激烈的讨论。当课程接近尾声时,大家讨论的焦点倾向于后两大类观点。有些同学认为外星智慧生命存在,并且就存在于我们的宇宙中,但他们距离我们太遥远,我们(或他们)在技术上还没有达到能够接触到他们(或我们)的标准。有些同学认为外星智慧生命存在,但存在于其他平行宇宙中,在我们人类的宇宙中,人类是唯一的智慧生命。更多的同学却认为,外星智慧生命根本不存在,人类不仅是我们的宇宙也是其他维度中唯一的智慧生命。

虽然我也几乎被最后一种观点——外星智慧生命不存在——所说服,但是我依然倾向于相信外星智慧生命存在,且他们存在于跟我们相平行的宇宙中,我们只是还无法感知或企及。想想看,如果人类是整个世界唯一的智慧生命,那在这黑洞洞的宇宙中,没有其他伙伴的我们就未免太孤单了。就让我们保留一个美丽的梦,一个幻想的空间,也许有一天,某个幸运的人会发现平行宇宙间的通道——虫洞,我们人类会有机会认识其他宇宙中的智慧生命。

又或许,人类文明还没有完全认识到宇宙中的某些法则。就如同中国科幻作家刘慈欣在《三体II——黑暗森林》中阐释的黑暗森林法则。即宇宙就像一片无垠的黑暗森林,每个文明犹如提着猎枪的猎人。因为文明各自发展的不均衡、距离的遥远、互相的猜疑、对资源的竞争关系,使得猎人不会暴露出自己的存在以消除其他猎人可能带给自己的威胁。所以意识到这个法则的文明会选择尽可能地隐藏自己。这也许更人性地回答了费米的问题,也解释了宇宙为什么是沉默的吧。