艺先锋:掀起时代美术的狂澜

2012-04-29潇湘泉

潇湘泉

“对于民国的艺术家们来说,艺术革命的决心和理想虽然相同—为中国画的发展寻找出路,但革命的道路和形式却千差万别。尽管革新和革命的道路几多艰辛,但民国的艺术精英们,还能以各自的才华和理想去实践自己的艺术道路和表达自我。”百年后的今天,历史留给我们的是回味无穷的奇闻轶事和绚如瑰宝的艺术作品。

“艺术叛徒”刘海粟

1911年,作为第一个完成西画学业回到中国的留学生,李叔同开始了他在杭州的油画启蒙教学活动。他从静物、石膏写生开始,陆续增加了人体写生(1914年)和室外写生。

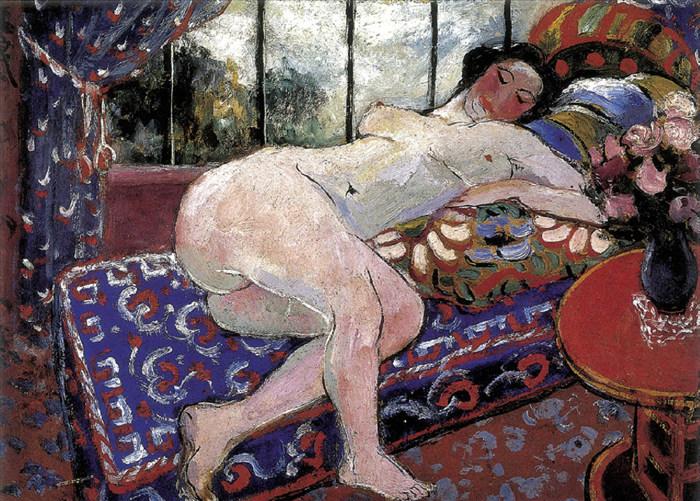

当李叔同在杭州进行教学活动之时,上海图画专门学校在17岁的刘海粟的主导下,对中国传统美术教育进行狂飙突进式的改革。刘海粟引进新美术的思想,首创男女同校,还亲自带领学生到杭州西湖写生。他“艺术叛徒”的帽子就是因为在这一时期大胆启用裸体女模特而戴上的。

1917年,上海美专举办成绩展览。展览会上因有裸体习作,引起了参观者的惊骇。城东女校校长杨白民大骂刘海粟是“艺术叛徒,教育界的蟊贼”,并专撰《丧心病狂崇拜生殖器之展览会》一文投给报社。刘海粟毫不示弱,以“艺术叛徒”的名号撰文反击:“现在这样浮躁的社会、浊臭的时代里,就缺少了这种艺术叛徒!我盼望朋友们,别失去了勇气,大家都来做一个艺术叛徒!……能够继续不断地多出几个叛徒,就是人类新生命不断地创造。”

1918年8月,上海美专再次举办学生画展,其中有几张人体素描,结果仍是骂声不断,引来工部局前来调查。工部局见不过是几张人体素描而已,不必小题大做,且展期将至,也就未加阻拦。

1924年,上海美专学生饶桂举回老家南昌办画展,陈列了几幅人体素描,江西警察厅勒令画展关闭。饶桂举写信向母校求援。刘海粟当即给国民政府教育部郭长黄郛、江西省省长蔡成勋写信,希望对禁令予以纠正。刘海粟的信在《时报》发表后,引起了不法书商的注意。他们钻进青楼,拍摄娼妓裸体照片,然后大肆翻印,并请无耻画工描绘春宫画,美其名为“模特儿”,四处兜售。对于这些社会新动向,一些人把账都算到了刘海粟头上,说“这是‘艺术叛徒的‘功绩”。

在这种背景下,江苏省教育会通过了禁止人体模特儿的提案。当时刘海粟正在北京,写信申辩,强调人体模特儿写生是艺术,是艺术教育所需要的艺术手段,“盖欲审察人体之构造,生动之历程,精神之体相。胥于此借鉴”。还指出:“封建主义者借礼教为名,行伪道其实……犹曾闻日月经天,而未闻哥白尼之地动说,可悯孰甚。”1926年5月4日,上海市议员姜怀素公开撰文要求当局“严禁模特儿,严惩刘海粟”。上海总商会会长兼“正俗社”董事长朱葆三也责骂刘海粟“非艺术叛徒,乃名教叛逆也”。5月13日,《申报》又刊载了上海县知事危道丰发出的“严禁美专裸体画”的命令。

在日益紧张的讨伐下,刘海粟直接向华东五省联军总司令孙传芳状告危道丰。然而,6月3日,孙传芳在《申报》复函刘海粟:“美亦多术矣,去此模特,人必不议贵校美术之不完善。”6月10日,不畏强势的刘海粟在《申报》发表公开信:“学制变更之事,非一局一隅;学术兴废之事,非由一人而定。”恼羞成怒的孙传芳密令通缉刘海粟,并交涉关闭上海美专。

为了保全美专不被关闭,经法国领事劝说,刘海粟于7月15日在《申报》发表了让步的公开信:“遵命将所有敝校西洋画系所置生人模型,于裸体部分,即行停止。”

自此,耗时近十年的“模特儿风波”才算告一段落。政府不再追究,上海美专也继续进行模特儿写生的美术课程。《申报》发表文章评价说:“刘海粟三个字在一般人的脑海里、心头上,已经是一个凹雕很深的名字。在艺术的圈子里,他不但是一个辟荒开道的人,并且已是一个巍巍树立的雕像。”

“艺术界的胡适之”林风眠

1926年春,26岁的林风眠从法国回国,出任全国最高艺术学府国立北平艺专(今中央美术学院)的校长。此时的中国,“五四”新文化运动的潮声已经远去,中国知识分子开始对那场声势浩大的运动作历史的检讨。

1917年,被誉为新美术运动倡导者的蔡元培在《新青年》上先后发表《以美育代宗教说》和《文化运动不要忘了美育》两篇文章。1918年,《新青年》刊出吕澂、陈独秀两人的通信《美术革命》,拉开新文化运动中美术革命的序幕。吕澂抨击了中国美术的“衰弊”,希望《新青年》像提倡文学革命那样提倡“美术革命”;陈独秀则提出“改良中国画,首先要革王画的命”,认为王石谷(王翚)继承的是倪、黄、文、沈一派“中国恶画”,唯有“打倒”这一“恶画”传统,才可能“采用洋画的写实精神,以改良中国画”。同年,康有为在上海发表《万木草堂藏画目》,抨击元明清画的“衰败”,主张“以院体为画正法”,“而以墨笔粗简者为别派”,并把中国绘画的希望寄托在“合中西而为画学新纪元”的“英绝之士”身上。

在文人的宣传之下,美术圈内开始出现响应革新的言论和行动。1919年,刘海粟在上海著文,认为欧美日本人作画循“写实—自然的—积极的—真美—养成自动能力”的道路,而中国人作画循“模仿—强制的—消极的—假美—养成依赖习惯”的公式。1920年,徐悲鸿发表《中国画改良论》,说中国绘画“衰败极矣”。他提出的“改良”方案是:“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之。”

正是在这个时候,身为北京国立艺专校长的林风眠被当时的文化界人士称为“艺术界的胡适之”。主张“调和东西方艺术”的林风眠到任后,在《致全国艺术界书》中明确表达了“改造艺术院校”的决心,“俾能集中艺术界力量……以求打破艺术上传统模仿的观念”。为此,他不顾某些国画家的反对,毅然聘请“乡巴佬”齐白石和法国画家克罗多来校讲学。1927年5月11日,由林风眠发起并组织的北京艺术大会开幕,展出美术作品3000余件,同时有各种游艺、演出活动。林风眠在开幕式上发表演讲《艺术大会的使命》,充满激情地表达了大会的口号:“打倒模仿的传统艺术!打倒贵族的少数人独享的艺术!打倒非民间的离开民众的艺术!提倡创造的代表时代的艺术!提倡全民的各阶级共享的艺术!提倡民间的表现十字街头的艺术!”

此时的林风眠像一个浪漫的自由主义战士,希望通过艺术运动的冲击来改变现实的黑暗。可是,北京艺专的种种变化前所未有,让北洋政府颇为紧张。教育部郭长刘哲扬言林风眠是共产党,向张作霖建议把他抓起来枪毙。

压力之下,林风眠愤而辞职,南下杭州筹建国立艺术院(1929年改名为国立杭州艺专),并主持校务10年。他亲自制定了国立艺术院的办学宗旨:“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术。”他策划组织成立了“艺术运动社”—这个以“艺术改造人生,艺术改造社会”为己任的群体曾意气风发地说:“西湖可能成为中国的佛罗伦萨,中国文艺复兴的发祥地。”他加强学生的基础训练和创作练习,活跃师生的课外文艺活动,使杭州成为培养中国新型美术家的园地。李可染、董希文、罗工柳、吴冠中、赵无极、朱德群、苏天赐……林风眠直接培养出的学生撑起了中国现代美术的半壁江山,他的教学理念和方法深深影响了一代艺术家,至今不衰。

“二徐论战”

1929年4月10日上午10点,经过漫长的筹备,由民国国民政府教育部主办的第一届全国美展在上海揭幕。这是中国历史上首次由政府出面举办并定名为“全国美展”的艺术展览。全部展品在486个画室中展出,其中西画有354件,国画有1300多件,全部展品2000余件。内容包罗万象,是一次最具包容性的展览。

可是,时任中央大学艺术系系主任的徐悲鸿,因为展览中存在着受西方现代派艺术影响的某类西画作品而拒绝参展,并在徐志摩负责编辑的《美展》第五期上发表了一篇题为《惑》的文章,副题是“致徐志摩公开信”。文章开头便直截了当地说:“中国有破天荒之美术展览会,可云可喜,值得称贺。而最可称贺者,乃在无塞尚、马蒂斯、博纳尔等的无耻之作。”他愤怒地警告,如果国民政府要成立一个大规模的美术馆,以三五千元收藏一件塞尚、马蒂斯的作品,“那么我徐悲鸿个人,将披发入山,不愿再见此类卑鄙、昏聩、黑暗、堕落也”。

在同一期上,徐志摩也发表了《我也惑》一文,副题是“与徐悲鸿先生书”。徐志摩首先赞扬了徐悲鸿的“新艺术观”,同时指出他的批评“过于言重”,并把这种谩骂比之于罗斯金骂画家惠斯勒一样“有些意气用事”。徐志摩以塞尚为例,就他如何进行艰苦的艺术追求,如何被当时的市民诬为野蛮、荒谬、粗暴、胡闹、滑稽、疯癫、妖怪,后来又怎样被推上了20世纪艺术的宝座,成为一个无冕君王进行了详尽论述。但是,“万没料在这个时代,在中国尤其是你(徐悲鸿)的见解,竟然和1895年的巴黎市民一样”。

针对徐志摩的批评,徐悲鸿又在《美展》第九期和增刊上发表同一题目文章《惑之不解》予以反驳。他认为徐志摩之所以竭力为塞尚辩护是“激于侠情的义愤”,因为塞尚“奋励一生……含垢忍辱,实能博得人深厚之同情”。他接着提出自己的写实主张是“细心体会造物,精密观察之,不必先有什么主义,横亘胸中,使为目障”。

作为北洋政府资助的留法学生,徐悲鸿抵达法国之时,正是西方现代主义风起云涌的年代。为什么徐悲鸿如此敌视现代艺术呢?因为徐悲鸿对于中国画的改革,所运用的武器是写实主义。1927年,回国不久的徐悲鸿有感于百姓生活的艰辛,创作了长约3米、宽约1.5米的《田横五百士》。这种大尺寸的作品,不论是当时的传统文人还是留洋学生,都是画不出来的。

20世纪头20年里,由于受西学东渐的影响,“习洋画的青年,对于国画很看不起,他们以为将来中国习画的人非都习洋画不可;反过来,一些治国画的前辈,他们脑筋里也只记得几个古人的名字,很瞧不起洋画,认为洋画与他们毫无关系”。因此,“二徐之辩”是一个时代的社会思潮之争的争锋,是中国美术史必然出现的一场争论。在以后的时日中,中国美术界重写实与重表现、尊古典与崇现代的交锋仍不时出现。最终徐悲鸿所倡导的写实主义独占鳌头,并统治中国达50年之久。此为后话。

“艺术的父亲”鲁迅

1931年8月17日,在第一届全国美展过去两年之后,鲁迅主办的“木刻讲习会”开始在上海北四川路的一幢3层楼房顶层授课。他特意邀请日本好友内山完造的弟弟内山嘉吉给13位青年艺徒讲授木刻技术,并亲自主持、翻译。

作为中国新文化运动的一面旗帜,鲁迅把美术作为新文化运动的一部分来推动。鲁迅提倡版画,意在针对当时中国艺术家介绍欧洲19世纪末之艺术,鲁迅将这些艺术视为畸形怪相、胡乱作为的怪画。他认为:“采用外国的良规,加以发挥,使我们的作品更加丰满是一条路;择取中国的遗产,融合新机,使将来的作品别开生面也是一条路。”

1930年,他在《艺苑朝华》第一期第五辑《新俄画选》里写道:“当革命之时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。木刻是一种作某用的工具,是不错的。”他意识到,当时国画和油画间的创作内容远离现实,终日沉浸在苹果、静物、隐林山水之间,相比之下,木刻版画是当时最合适的艺术宣传工具。

为了使木刻更广泛地传播,鲁迅开始推广珂勒惠支的作品。为纪念“左联”五烈士柔石等人惨遭国民政府杀害,在1931年9月20日出版的“左联”刊物《北斗》创刊号上,刊登了珂勒惠支木刻组画《战争》中的第一幅《牺牲》。同时,鲁迅开始筹划出版《珂勒惠支版画选集》,还为它设计海报广告,选用了《德国的孩子们饿着》做封面,刊载“21幅作品、欲购从速”等字眼。

可以说,鲁迅对珂勒惠支特别欣赏。他曾在《写于深夜里》写道:“她虽然现在(在希特勒政权之下)也只能守着沉默,但她的作品,却更多地在远东的天下出现了。是的,为了人类的艺术,别的力量是阻挡不住的。”

在鲁迅逝世前的十天,大病初愈的他仍然坚持来到全国第二次木刻展览会的会场指导创作。已故摄影师沙飞在回忆录里写下了当天的情景:“那天,鲁迅先生正在病中,但是心情不错,兴致很高。谈到翻印画册,鲁迅现出稀有的快乐,两眼眯成一条缝。这笑来自他‘老做赔本买卖,印制了好几种版画集,通通送了人。说起因为办木刻画展和当局斗争的事,他大笑起来,笑声爽朗。”

由木刻讲习会开始,“新木刻运动”之火迅猛地燃向了大江南北,一场全国规模的新兴木刻运动也自此拉开了帷幕。

“决澜赤子”庞薰琹

1934年1月,《良友》画报第84期开始刊登“现代中国国画选”和“现代中国西洋画选”,庞薰琹的作品《屋景》被选为“现代中国西洋画选”之一。画作下方对庞薰琹的介绍为:“庞薰琹先生是一个从未正式进过美术学校而成功的画家,曾留法多年。他到法国的目的不是学绘画,但回国的时候却成为了一个画家。他的画用笔潇洒,着重意力的表现,色调和谐,画面有音乐的节奏,有诗的情绪,是把南欧的作风带进中国来的第一人。”

1931年,从法国留学回来的庞薰琹和王济远在上海办画室招收学生。时值“一·二八事件”爆发,战争的暴行和惨烈激起了庞薰的悲愤和救国热情。正是在这样的处境之中,庞薰琹遇到了同样因战争而使绘画生涯陷入困境的倪贻德。于是,1931年9月,庞薰琹、倪贻德邀集陈澄波、周多、曾志良等人商议成立决澜社—最早按照欧洲现代艺术模式从事艺术活动的艺术家群体。

由倪贻德执笔的《决澜社宣言》提出了挑战性的艺术主张:“我们厌恶一切旧的形式、旧的色彩……我们要用新的技法来表现新时代的精神……20世纪以来,欧洲的艺坛实现新兴的气象,野兽群的叫喊,立体派的变形,达达的猛烈,超现实主义的憧憬……20世纪的中国艺坛也应当显出一种新兴的气象了。让我们起来!用狂飙一般的激情、铁一般的理智,来创造我们的色、线、形交错的世界吧!”

“新的技法”和“新的时代精神”表现在作品中,就是庞薰琹对当时巴黎流行画风的尝试。1934年,江南大旱,土地龟裂,民不聊生,庞薰琹有感而发,花了几个月时间创作了油画《地之子》,在第三次决澜社展览会上展出。他画一个将死的僵硬孩子,横卧在一个农民模样的男人手中。这个男人一手抚着孩子,一手握拳;孩子的母亲俯首靠在丈夫的肩上,掩面而泣。“我万万想不到这幅画受到了来自几个方面的攻击,不准在报刊上发表。而最使人难于理解的是接到了一封恐吓信:‘你必须离开上海,不然当心你的生命。”

与决澜社遥遥呼应的,是参加了决澜社第一届画展的梁锡鸿,于1935年1月和曾鸣、李东平、赵兽组建了中国独立美术协会。这个协会由一群中国留日学生在东京组建,而后到广州和上海活动。他们向往超现实主义和野兽主义的艺术观念和绘画风格,这在当时的日本和中国都算是最为激进的艺术选择。

尽管傅雷在庞薰琹的个展中写下《薰琹的梦》:“梦有种种,薰琹的梦,却是艺术的梦、精神的梦。他把色彩作美,线条作精,整个的人生作材料,织成他花色繁多的梦。”但是,在徐悲鸿、鲁迅等同人看来,这样的作品无疑是昏聩、黑暗、堕落的怪画,更何况他人。在举办了4次画展之后,决澜社解散了,而中国独立美术协会的第二回展览,就成了绝唱。决澜社和中国独立美术协会的解散,标志着“以西方现代主义来给中国艺术注入活力的革命理想被社会所悬置”。近半个世纪之后,中国才等来了真正的现代艺术运动。

美术评论家水天中称庞薰琹是“开风气之先的艺术家”,他认为庞薰琹对中国美术界有三大贡献:一是上个世纪30年代初期在上海展开现代绘画活动,二是对中国民族图案的发掘和研究,三是对工艺美术教育体系的创建。显然,“决澜赤子”只是庞薰琹生命历程中的一束灿烂。