陈建华教授与微晶玻璃研究

2012-04-20常熟理工学院化学与材料工程学院江苏常熟215500

(常熟理工学院化学与材料工程学院,江苏常熟 215500)

赵俊锋

·东湖学人·

陈建华教授与微晶玻璃研究

(常熟理工学院化学与材料工程学院,江苏常熟 215500)

赵俊锋

陈建华教授简介

陈建华,男,1956年3月生,江苏省大丰市人,1982年1月毕业于浙江大学材料系硅酸盐材料专业,获学士学位,1995年7月毕业于华东理工大学无机材料系无机非金属材料专业,获硕士学位,2000年6月毕业于南京化工大学材料学院材料学专业,获博士学位,2002年晋升为教授.现任常熟理工学院副院长,兼任江苏省硅酸盐学会常务理事、江苏省建材工业协会理事、南京工业大学和江苏大学硕士研究生导师.

陈建华教授长期在高校从事教学、科研和管理工作,主要研究领域为材料科学与工程.先后主持2项江苏省教育厅教学改革与研究课题,获得江苏省教学成果二等奖1项,主持或参加建设的课程获得江苏省一类、二类精品课程各1门.主持7项省、市(厅)级科研项目,其中3项科研成果通过省级科技成果鉴定,4项科研成果获得市级科技进步奖.发表学术论文60多篇,其中在核心期刊上发表40多篇,3篇获盐城市自然科学优秀学术论文二等奖.获得发明专利授权2项.主编《玻璃制造工艺》,副主编和参编教材各1部.1996年被评为江苏省高等学校优秀青年骨干教师,2008年被聘为校学术带头人.

从超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃和钙铁硅铁磁体微晶玻璃两个方面评述了陈建华教授在微晶玻璃领域所做的研究工作及取得的研究成果.

微晶玻璃;超低膨胀;铁磁体;锂铝硅;钙铁硅

微晶玻璃(glass-ceramics)是由玻璃控制晶化得到的多晶固体材料.1953年,S.D.Stookey在多年研究光敏玻璃的基础上发明了光敏微晶玻璃(Photoceram).1957年,康宁公司发布了关于试制成功一系列名为“Pyroceram”的新型微晶玻璃的消息.微晶玻璃由含有晶核剂的特定玻璃组成,采用一般玻璃制造工艺熔制、成型,再经过核化和晶化热处理,得到由大量细小晶粒和残余玻璃相组成的致密无机材料.微晶玻璃采用普通玻璃的制造工艺,得到的结构与陶瓷相同,同时兼有玻璃与陶瓷的特点.通过控制晶粒组成、尺寸和含量,可以得到各种不同性能的微晶玻璃,具有非常广泛的用途.微晶玻璃的制造成功是发明耐热硼硅酸盐玻璃以后,在玻璃研究方面取得的又一项重大技术成果,具有重要的实际使用价值和理论研究价值,其踪迹遍布工农业生产、人民生活及高新技术等各个领域,成为一种必不可少的新材料.

1 超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃

锂铝硅微晶玻璃是以Li2O、Al2O3、SiO2为主要组成,以β-石英固溶体或β-锂辉石固溶体等锂铝硅酸盐矿物为主要晶相的微晶玻璃.其最主要的特性是热膨胀系数很小,并且在很大范围内连续可调,按其热膨胀系数的大小可以分为超低膨胀(α=±4×10-7℃-1)的透明微晶玻璃和低膨胀(α=9~20×10-7℃-1)的不透明微晶玻璃两种.其中,超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃的主晶相是β-石英固溶体.

β-石英固溶体的热膨胀系数介于-5×10-7℃-1~-64×10-7℃-1之间.所以,以β-石英固溶体为主晶相的超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃的热膨胀系数很低,为±4×10-7℃-1,若控制好玻璃组成和热处理制度,可以得到热膨胀系数为±0.5×10-7℃-1的零膨胀微晶玻璃.由于超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃的晶化程度较低,只有30~50%,β-石英固溶体晶粒较小(30~60 nm),远小于可见光波长,所以在可见光范围内是透明的,其透光率可达80%以上.超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃用于制造大型反射式天文望远镜、激光陀螺仪、气体激光器、壁炉面板、炊具、餐具等等[1].自从美国康宁玻璃公司1959年成功研制出锂铝硅透明微晶玻璃以后,我国从20世纪60年代开始研究,并于1973年试制成功直径2.2 m的天文望远镜镜坯.但是由于当时的玻璃制造技术和工艺的限制,存在气泡较多、化学稳定性不良、热膨胀特性较差、透光度不高等缺点.研究适合我国国情的超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃配方及制造工艺制度具有重要的理论价值和实际意义.

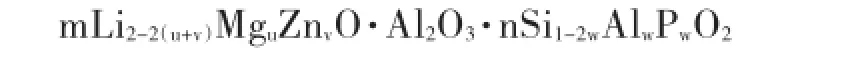

众所周知,微晶玻璃研究的关键是玻璃组成和热处理工艺.要在1580℃熔制温度下研制超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃,玻璃组成设计尤其重要.锂铝硅透明微晶玻璃的主晶相β-石英固溶体可以认为是由β-锂霞石(Li2O·Al2O3·2SiO2)与β-石英形成的连续固溶体,许多其他的离子可以通过取代进入固溶体结构,已知的有Al3+、P5++Al3+可以取代Si4+而进入晶体网络.而Li+、Mg2+、Zn2+可以填充在假八面体空隙中保持结构的电中性.仿照β-锂霞石的分子式,β-石英固溶体的组成可写作:

能参加β-石英固溶体的氧化物称为主晶相成分.为了使玻璃能达到较高的晶化程度,获得预定的性能要求,主晶相成分的含量应尽可能高一些,但是主晶相成分特别是难熔成分含量的提高,势必提高熔制温度,所以确定为93%左右.锂铝硅透明微晶玻璃中锂(含镁和锌)铝分子比值m对于制品性能和晶化速度影响很大,确定为0.85和0.9.晶核剂对锂铝硅透明微晶玻璃的性能起决定性作用.晶核剂含量不足或者配合不好,都不能得到性能优异的锂铝硅透明微晶玻璃.以TiO2与ZrO2配合作晶核剂,含量分别为3.5%、4.0%和4.5%,钛锆比分别为1和1.5.设计的8个配方均能在1570℃下熔制.经过热处理,测定其热膨胀系数,并且用DTA、XRD、TEM等研究其核化晶化过程、晶体组成和显微结构.陈建华教授的研究结果表明,当玻璃组成中锂铝分子比值m、晶核剂含量、钛锆比较大时,微晶玻璃的晶化速度较快,反之亦然;能够得到主要使用性能(包括热膨胀系数、透光度)和晶化速度比较理想的超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃[2].

微晶玻璃必须通过晶化热处理才能获得预定的微观结构和宏观性质.热处理制度大多采用两段式,即先在较低的温度下核化,以形成足够数量的晶核,然后升温至较高的温度下晶化,使晶体生长,达到一定的晶体体积分数.晶化热处理制度的主要参数是核化温度、核化时间、晶化温度和晶化时间.在理论上,晶化热处理制度的确定应根据晶核形成速度和晶体生长速度曲线才能准确地确定.但是,由于影响因素的复杂性和测试手段的限制,目前无论是理论计算还是实验测定都不能准确地得到这两条曲线.所以,一般都根据能反映内部结构变化的宏观性质来确定核化温度,如根据玻璃转变点确定核化温度,根据差热曲线放热峰温度确定晶化温度,根据热处理过程中一些反映内部结构变化的性质如热膨胀系数、密度、折射率的变化确定热处理制度.陈建华教授的研究结果表明:采用差热分析法和密度测定相结合的方法可以准确、方便地确定锂铝硅透明玻璃的晶化热处理制度,并且所得结果与传统的正交试验方法一致.C2样品的最佳热处理条件为:核化温度70℃,核化时间3 h,晶化温度780℃,晶化时间2 h.按最佳热处理条件进行热处理所得透明微晶玻璃的热膨胀系数为0.9×10-7℃-1,抗热震性为762℃[3].

由于微晶玻璃在晶化过程中释放出大量的结晶潜热,产生明显的热效应,差热分析(DTA)是微晶玻璃研究的一种很重要的手段.DTA还具有快速、准确、重复性好、需要试样少和测定温度范围广等优点.陈建华教授用测定晶化峰面积来表征晶化速度,发现晶核剂含量越高,晶化速度越快;晶核剂含量相同时,m值较大(更接近于1的)的,晶化速度较快.并且用DTA测定不同m值微晶玻璃的晶体生长活化能.当晶核剂含量、钛锆比均相同时,m值为0.85和0.9样品的晶体生长活化能分别为466±20 kJ/mol和378±20 kJ/mol.由于晶体生长活化能是晶体生长的势垒,晶体生长活化能越小,晶体生长速度越快.另外,根据DTA测定数据,确定锂铝硅透明微晶玻璃的热处理制度[4].

人工神经网络(Artificial Neural Networks,ANN)是20世纪80年代兴起的一门非线性科学,是基于模仿生物大脑的结构和功能而构成的一种信息处理系统,具有很多与人类智能相类似的特点,被广泛用于解决不同领域的模式识别、系统辨识、预测、控制、图像处理、函数拟合等问题.B-P(Back-Propagation)算法是ANN中运用最多的算法之一.其基本原理是信息在网络中由输入层传播到隐节点层再传播到输出层,而误差反向传播,并且边传播边修正,使误差逐渐减小,从而使网络具有记忆、预测等功能.陈建华教授在研究锂铝硅透明微晶玻璃时,尝试运用ANN的B-P算法来进行热处理制度与热膨胀系数关系研究.用28组实验数据作为训练样本,以核化温度、核化时间、晶化温度和晶化时间这4个参数作为网络的输入节点,以玻璃的热膨胀系数为输出节点,采用含有一个隐节点层、4个隐节点的三层网络进行训练和预测.从28个已知样本中随机抽取了9个样本,逐个用其余的27个样本构成网络进行预测.此外,又在这28个样本以外选择3个未知样本,由神经网络预测其实验结果,之后又用实验进行验证,总的预测准确率为83.3%,说明预测基本上是成功的,研究取得了令人满意的结果[5].

微晶玻璃的透光率除了极少量的光吸收以外,主要受晶粒对光的散射效应的影响.根据Rayleight定律,散射光强度主要由晶相与玻璃相的折射率比值和晶粒尺寸决定.晶相与玻璃相的折射率比值越接近于1,晶粒尺寸越小,散射光强度越小,微晶玻璃的透光率越高.以β-石英固溶体为主晶相的锂铝硅透明微晶玻璃由于充分的核化和缓慢的晶体生长,晶粒尺寸一般小于100 nm,比可见光波长小得多,所以散射光强度很小,是透明的.但是,少数样品经过热处理以后产生发朦现象,即玻璃虽然透明,但不很清澈,有蒙上一层薄雾的感觉,降低了微晶玻璃的透明性.陈建华教授对此进行了深入的研究,研究发现,当锂铝硅透明微晶玻璃中晶核剂含量不足(≤3.5%)时,β-石英固溶体晶粒容易长大,使微晶玻璃发朦;含有≥4%晶核剂的锂铝硅透明微晶玻璃不易发朦,但是当晶化温度过高或者时间过长时,因为β-石英固溶体转变为β-锂辉石固溶体而发朦;当晶核剂含量相同时,ZrO2含量较多的锂铝硅透明微晶玻璃最不易发朦[6].

2 钙铁硅铁磁体微晶玻璃

钙铁硅铁磁体微晶玻璃是一种以磁铁矿和硅灰石为主要晶相的微晶玻璃,具有优良的磁性和生物活性,用于温热治疗肿瘤.研究发现,与人体正常细胞相比,癌细胞更不耐热.当癌细胞被加热至43℃以上时就会死亡,而正常细胞即使被加热至48℃也不会死亡.因此,将肿瘤部位加热到43℃以上、选择性杀死癌细胞的温热疗法被认为是一种没有副作用的治癌新方法.从20世纪80年代开始研究预先在肿瘤部位注入或植入铁磁体热种子,在交变磁场的作用下,通过磁滞生热加热肿瘤部位,使癌细胞坏死,而正常细胞不被伤害.研究表明,与其他加热方式相比,这种方法定位准确、加热均匀、控温方便、安全可靠,并且可以对处于人体组织深处的肿瘤进行有效的加热.用于温热治疗肿瘤的铁磁材料主要有铁磁体微晶玻璃和铁磁合金两类.由于很容易通过玻璃化学组成、热处理制度来控制微晶玻璃的晶相种类、含量、晶粒尺寸,进而得到进行温热治疗所需的物理、化学和生物化学性质,并且微晶玻璃具有很好的成型性能,能制成各种形状的试样,所以铁磁体微晶玻璃最早被用作温热治疗的热种子[7].具有良好生物活性的铁磁体微晶玻璃对于治疗骨癌具有特别重要的意义.因为它可以使骨癌患者避免手术截除,并且它被植入或注入人体以后,在体液的作用下表面生成磷酸钙层,与人体组织紧密结合,温热治疗消灭癌细胞以后可以长期留在人体中,没有毒性和副作用,必要时还可以再次进行温热治疗[8].因此,陈建华教授选择同时具有强磁性和生物活性的钙铁硅铁磁体微晶玻璃进行研究.

钙铁硅铁磁体微晶玻璃的化学组成比较简单,除了CaO、Fe2O3和SiO2三种主要氧化物以外,还添加了部分P2O5和B2O3(或Na2O)以改善玻璃形成能力和生物活性.钙铁硅微晶玻璃在1500℃下熔制1 h均能得到无气泡、无结石、粘度较小的玻璃液,玻璃料性短,但成型后基本不炸裂,除个别试样表面光泽稍差外,其余玻璃光泽良好,由于氧化铁在高温下还原成为四氧化三铁,玻璃呈黑色.在Fe2O3-CaO-SiO2-B2O3-P2O5五元系统中能形成玻璃的氧化铁最高含量为40wt%.氧化铁含量超出这个范围,在成型冷却时玻璃中将析出磁铁矿(Fe3O4)和赤铁矿晶相(α-Fe2O3)[9].

对钙铁硅铁磁体微晶玻璃的热处理气氛和制度分别进行研究.研究发现,在氧化性气氛下晶化热处理的钙铁硅微晶玻璃即使磨去表面层以后其主要晶相仍是以赤铁矿为主,其磁性较弱;在还原气氛下晶化热处理的钙铁硅微晶玻璃以磁铁矿为主要晶相,磁性较强.必须在还原性气氛下热处理才能得到以磁铁矿为主要晶相的铁磁体微晶玻璃[10],所以,之后热处理时,都要在钙铁硅微晶玻璃样品上覆盖一层焦炭屑,以形成强还原气氛.研究还发现,钙铁硅微晶玻璃中磁铁矿晶核在玻璃成型冷却过程中就已经形成了,只有硅灰石晶核是在重新加热进行晶化热处理过程中产生的.钙铁硅微晶玻璃成核机理属于体积成核,成核速度很快.因此,预核化处理对于钙铁硅微晶玻璃的晶化无明显作用,只要热处理的加热速度适中,不需要预先核化处理.900℃作为钙铁硅微晶玻璃的晶化温度较适宜,晶化时间宜在8 h以上,可得到磁铁矿晶粒多而细、磁铁矿晶体含量较高、饱和比磁化强度较强、矫顽力适中的铁磁体微晶玻璃[11].饱和比磁化强度与磁铁矿晶体含量有关,最高可达28.9 A·m2/kg;矫顽力与晶体颗粒大小有关,为7.33~29.75 kA/m;磁滞损耗为0.189~1.718 J/kg,并且可以通过改变热处理制度调整微晶玻璃的磁性质,能够满足温热治疗的要求.

采用XRD、DTA、SEM-EPMA、TEM、VSM和穆斯堡尔谱等分析测试手段,对钙铁硅微晶玻璃的核化、晶化机理进行了深入研究.研究发现,钙铁硅玻璃在还原气氛下热处理后其主要晶相是磁铁矿和硅灰石(CaSiO3)及少量赤铁矿.随着玻璃化学组成和热处理条件的不同,玻璃中也会出现钙铁辉石((Ca,Fe)2Si2O6)、钙铁橄榄石(CaFeSiO4)等其他晶相.由于钙铁硅微晶玻璃中存在很大的分相倾向,钙铁硅微晶玻璃中磁铁矿的核化是在成型冷却过程中完成的,核化速度很快.硅灰石的核化速度较慢,在重新加热进行热处理的过程中完成.添加少量P2O5和B2O3的钙铁硅玻璃的成核机理以整体成核为主,而添加少量P2O5和Na2O的钙铁硅玻璃以表面成核机理为主.经过1000℃,2 h热处理的钙铁硅微晶玻璃中椭球形磁铁矿晶粒大小约250 nm,硅灰石晶粒大小约150 nm,具有较强的磁性和磁滞生热能力[12-13].

钙铁比对于钙铁硅微晶玻璃的核化和晶化也有一定影响.研究结果表明,随着玻璃化学组成和热处理条件的不同,钙铁硅微晶玻璃中还会出现钙铁辉石、方石英等其他晶相.钙硅比较小时,在热处理过程中,温度-时间相图中钙铁辉石相区范围较大;钙硅比较大时,钙铁辉石相区范围较小.钙铁辉石是在800~1000℃温度范围内存在的中间矿物,并且在850℃时其含量达到最大值.钙铁硅微晶玻璃大多数在600℃就开始析出磁铁矿,800℃开始析出硅灰石.钙硅比较小的玻璃开始析出磁铁矿的温度提高至700℃.各种晶相的结晶速度在850℃左右最快.钙硅比较小的微晶玻璃其成核机理以体积成核为主,而钙硅比较大的以表面成核为主[14-15].

钙铁硅铁磁体微晶玻璃的一种非常重要的特点就是具有生物活性,在体液的作用下表面生成磷酸钙层,能够与人体组织紧密结合.陈建华教授对钙铁硅铁磁体微晶玻璃的生物活性也进行了深入研究.将钙铁硅微晶玻璃在模拟体液中浸泡不同时间后,对试样进行观察发现,试样在模拟体液中浸泡5天以后其表面均能生成白色的磷酸钙薄膜,10天和20天以后薄膜厚度有所增加.表面磷酸钙层是团簇状的、不连续的. AES测定试样表面薄膜的主要化学组成为Ca、P、O,即磷酸钙.试样表面的磷酸钙层主要是由试样表面的硅灰石和玻璃基质中溶解出来的钙离子与模拟体液中的磷酸根离子在玻璃表面的硅胶层上沉积而成.AES及FT-IR分析发现,试样表面生成的磷酸钙属于能与人体组织良好结合的碳酸羟基磷灰石.因而钙铁硅微晶玻璃试样具有良好的生物活性[16].

为了检验钙铁硅铁磁体微晶玻璃的细胞活性和生物毒性,对钙铁硅铁磁体微晶玻璃样品进行溶血试验、细胞毒性试验、小鼠全身毒性试验和小鼠生长变化试验.研究结果表明,钙铁硅微晶玻璃对动物均无明显毒性,对动物的生长也无任何不利影响.溶血试验和细胞毒性试验结果表明,试验均合格,细胞生物活性良好[17].

[1]陈建华,孙方明.锂铝硅微晶玻璃[J].材料导报,1995,9(5):42-45.

[2]陈建华.超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃组成的研究[J].盐城工业专科学校学报,1995,8(2):6-10.

[3]陈建华.超低膨胀锂铝硅透明微晶玻璃热处理制度的研究[J].盐城工业专科学校学报,1996,9(1):7-10.

[4]陈建华,孙方明.DTA在锂铝硅透明微晶玻璃研究中的应用[J].玻璃与搪瓷,1996,24(1):13-16.

[5]陈建华,孙方明.人工神经网络在锂铝硅超低膨胀透明微晶玻璃热处理研究中的应用[J].玻璃与搪瓷,1995,23(4):17-20.

[6]陈建华,孙方明.锂铝硅透明微晶玻璃的发朦现象研究[J].玻璃与搪瓷,1995,23(6):1-4.

[7]陈建华,马立新,杨南如.用于温热治疗的铁磁材料[J].材料导报,1999,13(5):15-17.

[8]陈建华,杨南如.铁钙硅铁磁体微晶玻璃[J].玻璃与搪瓷,1999,27(1):44-48.

[9]陈建华,李玉华,吴勇,等.钙铁硅铁磁体微晶玻璃形成条件的研究[J].材料导报,2000,14(5):54-56.

[10]陈建华,吴勇,李玉华,等.钙铁硅铁磁体微晶玻璃热处理气氛的研究[J].玻璃与搪瓷,2001,29(3):43-46.

[11]陈建华,杨南如.钙铁硅铁磁体微晶玻璃热处理制度的研究[J].材料导报,2002,16(6):65-67.

[12]陈建华,杨南如.钙铁硅铁磁体微晶玻璃晶化与核化的研究[J].硅酸盐学报,2001,29(3):238-244.

[13]Chen Jianhua,Fang Yonhao,Yang Nanru.Study on nucleation and crystallization of calcium iron silicate bioactive ferromagnetic glass-ceramics[J].Proc Int Congr GlassⅩⅨ,2001(07).

[14]陈建华,杨南如.钙硅比对钙铁硅铁磁体微晶玻璃核化与晶化的影响[J].玻璃与搪瓷,2002,30(3):13-17.

[15]陈建华,陈国荣,杨南如.穆斯堡尔谱在钙铁硅铁磁体微晶玻璃研究中的应用[J].硅酸盐通报,2001,20(3):3-7.

[16]陈建华,詹月林,马立新,等.钙铁硅铁磁体微晶玻璃生物活性的模拟体液研究[J].玻璃与搪瓷,2000,28(6):57-62.

[17]陈建华,宗卉,马立新,等.钙铁硅铁磁体微晶玻璃的细胞学及动物实验研究[J].材料导报,2000,14(12):56-58.

Professor Chen Jian-hua’s Research on the Glass-ceramics

ZHAO Jun-feng

(School of Chemistry and Material Engineering,Changshu Institute of Technology,Changshu 215500,China)

This paper makes a brief comment on Professor Chen Jian-hua’s research work and achievements in the ultra-low expansion lithium aluminosilicate transparent glass-ceramics and the calcium iron silicate ferromagnetic glass-ceramic.

glass-ceramics;ultra-low expansion;ferromagnetic;lithium aluminosilicate;calcium iron silicate

TQ171

A

1008-2794(2012)04-0001-05

2012-02-16

赵俊锋(1983—),男,江苏阜宁人,讲师,硕士,研究方面:新型功能材料.