18 000DWT多用途船总体设计

2012-04-12曹山林

曹山林

(上海船舶研究设计院,上海 201203)

0 前言

18 000DWT多用途船是上海船舶研究设计院为德国船东和丹麦马士基开发设计的现代新型多用途船,分别在苏港、芜湖、三福三个船厂建造共8艘,其中船东马士基的船稍有改型。该船从2007年6月开始设计,船厂2007年12月开工,其首制船于2010年10月交付船东。载重量、航速等主要性能指标均达到合同要求,船东对本船型的开发设计表示满意。

1 设计概况

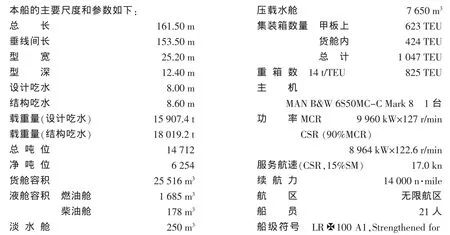

18 000DWT多用途船是一艘单机单桨、低速柴油机推进的现代化多用途船,适合于全球航行,用于装载矿砂、煤、谷物、铁矿砂、矾土、盐、水泥等散装货物,以及集装箱、钢卷、杂货、木材及森林产品、重货和大型工程设备,并适合于装载危险品。

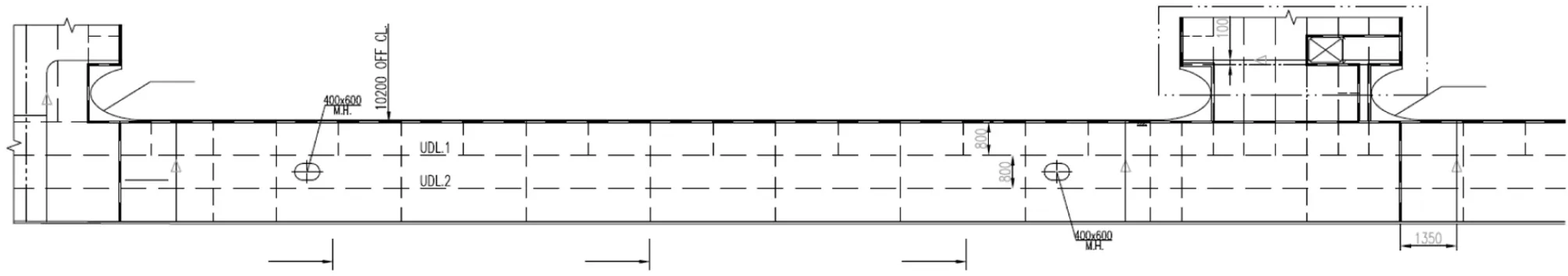

本船设计为倾斜船首柱带球鼻和方尾,采用定距桨,设置首侧推器。机舱、起居处所及驾驶室位于船尾部,设有完整的尾楼和首楼。设有单层连续甲板,共三个货舱,货舱为大开口双壳箱形结构[1],货舱双层底重货加强,上甲板舷边设有三台起重能力达80 t的克令吊,可以联吊160 t的重货。货舱盖为液压折叠式。本船设有活动二甲板兼谷物舱壁,便于装载杂货和谷物。总布置图见图1。

本船按照英国劳氏船级社颁布的现行规范进行设计,除满足正式签定合同时生效的一切国际公约及修正案的相关要求之外,还满足苏伊士运河航行规则、巴拿马运河航行规则和澳大利亚码头对货舱通道的要求。

图1 总布置图

2 主要设计特点

本船在载运货物品种、总体分舱布局、货舱结构形式和甲板舾装设备等方面具有多用途船的典型特征,同时也满足IMO海安会决议MSC.277(85)要求偶尔装散货的干货船货舱双壳宽度的最新要求[2-3],本船的主要设计特点是尺度和吨位适中,功能多,布置紧凑,结构复杂[4],技术和设备先进,自动化程度高,线型优良,性能指标优秀,经济性高,绿色环保。

下面就本船的主要设计特点及相关技术问题的解决做详细阐述。

2.1 船舶总体布置

全船从首至尾依次是首尖舱、首侧推兼应急消防泵舱、货舱区、机舱和尾尖舱,布局合理紧凑。全船共设三个双壳箱型货舱,第二、三货舱宽度为20.4m,开口宽度达到船宽的81%,货舱内和甲板上可分别装载8列4层和10列5层标准集装箱。最大货舱长度51.75m,可以装运特殊规格的长大件货物。考虑到甲板起重机布置在舷侧会引起初始横倾,将燃油储存舱不对称布置,抵消初始横倾,避免使用横倾压载水舱对载重量的损失[1]。

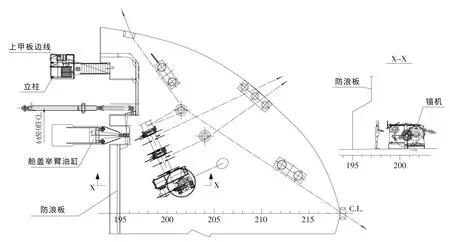

图2 防浪板特殊设计

2.2 上甲板舱口盖和活动二甲板的布置

舱口盖的设计是本船的一个重点和难点。因为本船是多用途船,跟普通的散货船不一样,所以为了在有限的尺度内发挥最大的载货功能,货舱开口要设计得尽可能大,舱口间甲板则要尽可能小。既要保证舱口盖顺利开启,又要收藏在两个货舱之间,增加了设计难度。经过与舱盖设备商的反复协调,最后将舱盖的布置定为全折叠式:第一货舱4块盖板向首折叠开启,收藏在首楼甲板防浪板之后;第三货舱4块盖板向尾折叠开启,收藏在上建前端一个箱位之前,不影响集装箱装载;第二货舱跨距很长,设计有8块盖板,其中4块向首折叠开启,另4块向尾折叠开启,分别收藏在第1~第2和第2~第3货舱之间。整个舱盖的布置十分紧凑,充分利用了舱口围之间的空隙,为货舱区保留出了最大的空间。由于最初将舱盖布置得过于紧凑,故在详细设计阶段也出现了一些问题。比如,第一货舱的舱盖因为距首楼端壁太近,致使舱盖举臂油缸没有位置安装,而舱盖折叠之后又影响到防浪板的布置等。为了解决这些问题,舾装和结构专业认真核对设备尺寸,将首楼甲板下的空舱特别处理,隔出了举臂油缸的位置,并对防浪板的结构作了特殊设计(图2),经过几次协调修改,该问题得到圆满解决。

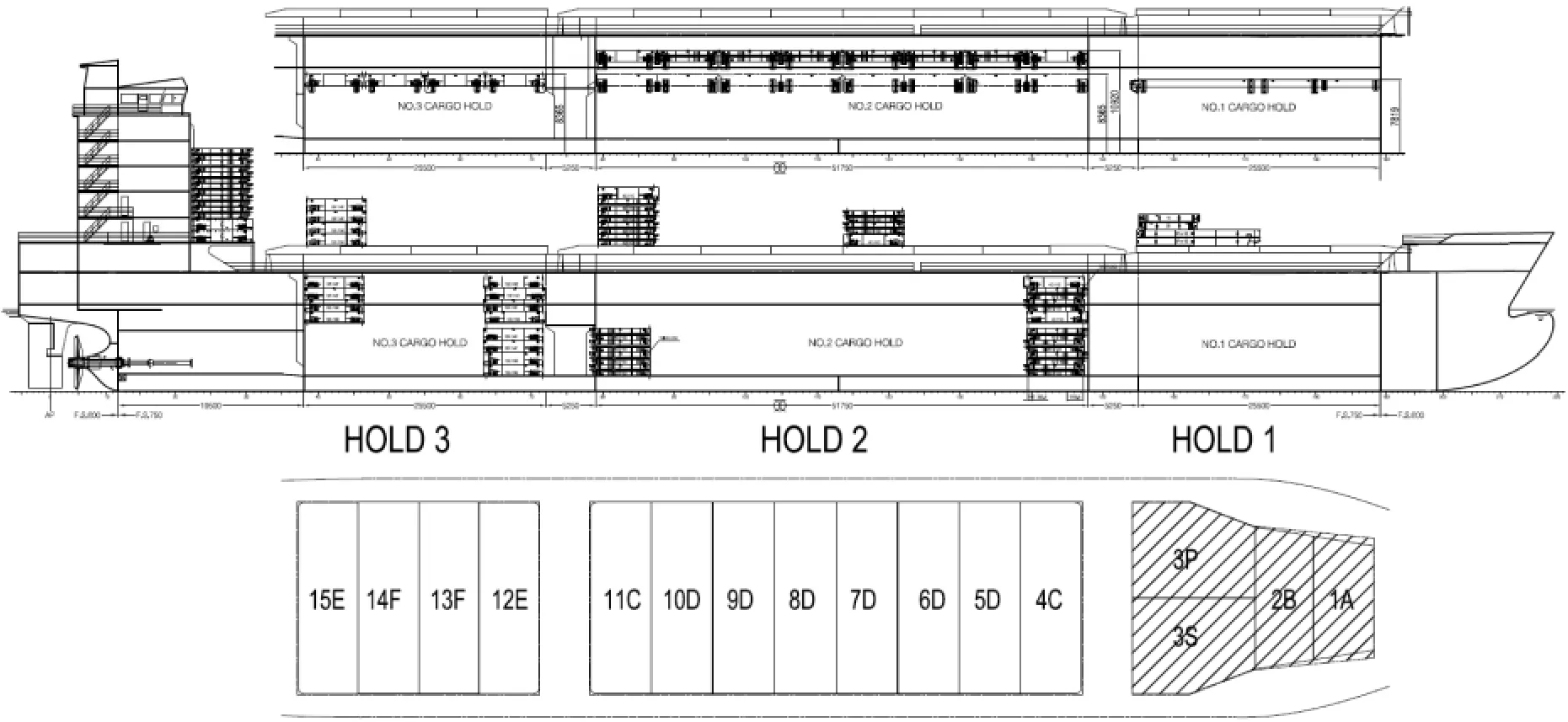

二甲板是多用途船的重要设备之一,通过设置二甲板可以对一个货舱进行高度和长度方向的分隔,以满足船东对货物装载的灵活性需求。本船采用了吊离式活动二甲板,在左右两舷的纵舱壁上设有活动支撑座,用于支撑二甲板,不使用时可以将支撑座收藏在纵舱壁的盒内。根据船东的要求,本船第一和第三货舱的支撑座仅布置在一个高度位置上,二甲板上下的空间均适合装载两层标准箱;第二货舱则布置有两个高度位置,其中一个是保证其上下的空间均适合两层标准箱,另一个适合下方三层标准箱,上方一层高箱。第二货舱内的二甲板还可以兼作谷物舱壁,在舱内设有3个位置,可根据装载情况自由组合。二甲板在不使用时,可以存放在货舱内,露天舱口盖上或上建前端的尾楼甲板上。每块二甲板的设计重量都不超过45 t,可以直接利用船上的起货吊(最大80 t)进行操作,同时二甲板在不使用时有多个位置选择堆放(图3),增加了活动二甲板的使用灵活性[5]。

图3 二甲板布置及堆放位置

2.3 振动的控制

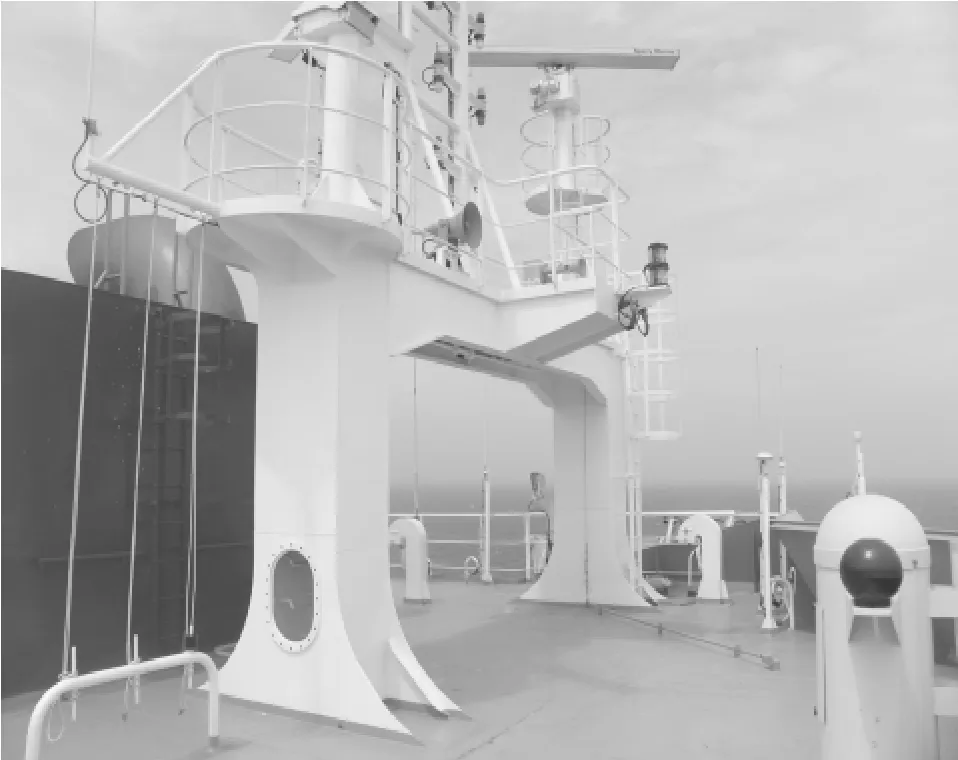

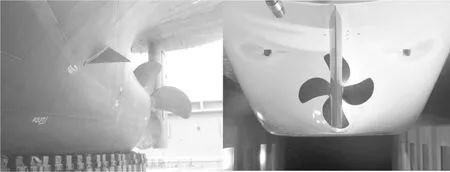

在考虑船厂施工条件和上建整体美观的基础上,在局部增加外围舱壁(图4),通过对各种方案的计算分析,选择了最终方案,同时采用门框形雷达桅(图5)有效控制本船的振动。在尾部船侧安装旋涡发生器(图6),改善尾部伴流场。

图4 外围舱壁

图5 门框形雷达桅

图6 旋涡发生器

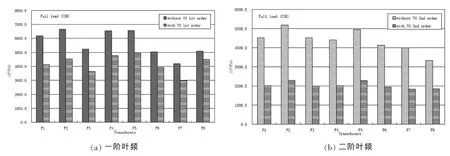

通过试验,安装旋涡发生器后,脉冲压力一阶叶频可以减少20%~30%,二阶叶频可以减少40%~50%(见图7),航速减少小于0.1 kn,对性能几乎没有影响。

图7 安装旋涡发生器后的脉冲压力

2.4 局部结构形式新颖

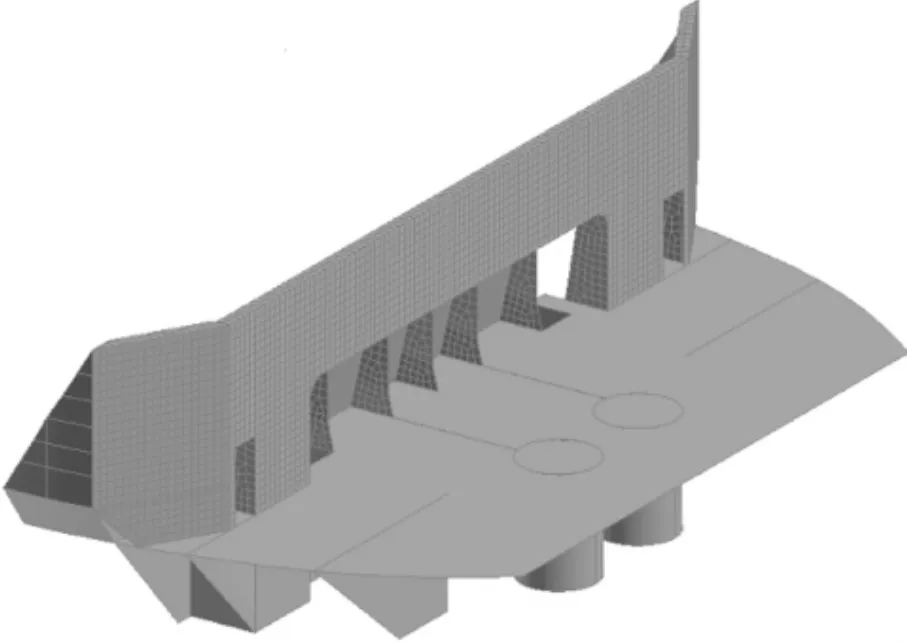

本船货舱利用率较高,因此,第一货舱的舱盖,在舱盖开启后,前端舱盖板停放位置已处在Fr196肋位。首部由于锚系泊布置的要求,锚机后端位置也已经到了Fr196.5位置,布置一个常规的挡浪板几乎不可能,更无法给船员保留一定的锚机操作空间。我们采用了局部曲折、局部开孔、局部做活动板,三管齐下的方法,最终解决了这个问题,并通过有限元计算(图8),保证了挡浪板的强度要求。连马士基的船东在看了图纸后也说“不可想象”。本船货舱宽度有二十多米,按照规范要求,舱口 角隅的半径需要达到860mm以上才能满足要求。但大半径的舱口角隅对装箱造成了不利。为此,我们对角隅形式做了修改,做成了一个盒式的切入式负角隅(图9)。但新的问题又出现了,在第1舱和第2舱的角隅附近,风机室的甲板开孔离角隅太近,使得舱口角隅处的应力比较高,为了改善此处角隅处的受力情况,我们在角隅盒子附近增加了合理的纵桁和强横梁结构,使此处的纵向力顺势由纵桁承受部分。修改后的角隅形式获得了船级社的认可。

图8 有限元计算

图9 盒式切入式负角隅

2.5 起货设备

全船共设3台单吊臂甲板起重机,2台80 t吊分别布置在第一、第二货舱中间的甲板舷侧处,1台80 t吊布置在第三货舱前端甲板舷侧处。起货吊的布置主要考虑其起吊能力、覆盖范围、对视线和装载的影响,存放(搁置)的便利性,是否影响舱口盖启闭等因素。本船的起货吊具有联吊功能,可以联吊160 t货物,增加了对港口的适应能力,联吊吊梁存放在第一货舱舱口围右侧。3台吊机均朝向船尾搁置(芜湖船厂朝向船首搁置),船首1号吊臂搁置在2号吊的基座上,2号吊臂搁置在3号吊的基座上,3号吊臂则搁置在上建左舷,配有专门的吊臂搁架和吊钩紧固装置。3号吊的搁架,最初是设计在左翼桥楼上的,后来船东认为影响视线,要求将吊臂放平,搁置到桥楼甲板下方。

2.6 破舱稳性和谷物稳性

本船的破舱稳性根据规范要求,首制船按照SOLAS 2004干货船概率方法计算,后续船按SOLAS 2009干货船概率方法计算,通过有效调整开口的位置和密性、GM合理选取及水密分隔的有效划分,以得到满意的破舱稳性计算结果,提高本船的安全性。

本船在首尾压载边舱结构设计中,由于型线比较瘦,结构局部的加强比较难做,边舱局部做到了船底,按照新规范要求,要加算底部的确定性破损,后来经过计算也满足了要求,得到了LR的认可。

本船的谷物稳性根据《散装谷物安全运输规则》的要求进行核算,分别计算了积载因数42~60 cuft/LT的谷物装载工况。由于本船的第一货舱部分开口内缩,两边甲板的加强为纵向结构,因此在计算谷物横倾力矩时,计算模型按照实际结构形式精确定义以获得较为精确的有利的计算结果。

3 结语

18 000 t多用途船的设计是上海船舶研究设计院自主开发的,并综合考虑船东的实际使用情况及船东的特殊要求而开发的新型多用途船。

本项目在江苏苏港船厂建造2条,在安徽芜湖新联船厂建造4条,均已交付使用;在江苏三福船厂继续开工建造2条,该船船东均为国际著名航运公司丹麦马士基,首制船交付使用以来,其优秀的性能、超强的揽货能力,得到了船东的好评。目前,仍有船东对该项目表示出浓厚的兴趣,表明该项目具有一定的市场影响,受到船东的广泛青睐。

[1]焦宇清.12 000吨多用途散货船开发设计综述[J].船舶设计通讯,2005,(1):15-20.

[2]MSC.277(85)[S].

[3]SOLAS regulation XII/6 Structuraland other requirements for bulk carriers[S].

[4]张卓,颜绪,杨军.27 000吨多用途散货船总体设计概述[J].船舶设计通讯,2011,(增刊):10-14.

[5]胡关德,王刚毅.多用途船船型及设计简介[J].船舶设计通讯,2009,(3):45-50.