甘肃省农产品加工业竞争力评价研究

2012-04-12郭智强陈强强马丁丑窦学诚

郭智强,陈强强,马丁丑,窦学诚*

(1.甘肃农业大学资源与环境学院,甘肃 兰州730070;2.甘肃农业大学经济管理学院,甘肃 兰州730070)

*农产品加工业是以农业产品为原料的直接加工和再加工的产业[1]。农产品加工业是联接农业和其他产业的纽带,是农业结构调整和农业现代化及国际化的重要桥梁,作为纽带和桥梁,其作用的大小关键取决于其竞争力的强弱[2]。农产品加工业的发展对促进农村经济社会全面发展具有重要的意义。目前,国内学者就农产品加工业方面无论从理论探讨还是实证研究方面都取得了丰富的成果。

理论研究方面,张润清和李崇光[3]分别用不平衡增长理论、发展极理论、优先发展主导产业部门理论以及产业链理论对中国优先发展农产品加工业提供了理论依据。张明林[4]构建了一个基于“推力”、“拉力”、“阻力”和“判断力”的农产品加工业成长机制模型,认为“推力”-技术进步、“拉力”-社会需求、“阻力”-交易费用和“判断力”-经营者决策共同构成农产品加工业向前发展的“力”的生态系统。提出增大“推力”和“拉力”,减少“阻力”,提高“判断力”的准确性是促进加工农业向前发展的内在依据。张晓和崔学喜[5]对我国农产品加工业现有经营模式及其发展路径进行了全面总结与分析。李瑾和李树德[6]从经济、科技、社会与生态环境方面初步构建了农产品加工业发展综合评价指标体系,但指标体系的设计中并没有涉及农产品加工业市场开拓方面。刘静和刘丹[7]从农产品质量、价格、品牌效应、产品结构、销售策略和能力等方面,对农产品加工业国际竞争力内部直接决定因素主要指标体系展开研究。

实证研究方面,苏李和臧日宏[2]利用显示性比较优势指数和国内竞争力指数从国家和民族2个视角对我国农产品加工业的国际竞争力进行了分析,结果表明,中国农产品加工业和民族农产品加工业国家竞争力均表现为国际竞争优势,但优势趋于减弱。刘彩云等[8]用市场占有率和竞争比较优势系数对河北省农产品加工业的整体竞争力进行分析的同时,利用因子分析法对农产品加工业各行业竞争力进行了测算分析。靖飞[1]基于综合比较优势指数法测定辽宁省农产品比较优势的基础上,对农产品加工业的区域布局进行了探讨。秦建军等[9]对产业地理集聚与农产品加工业成长之间的关系进行了实证研究,表明产业地理集聚大小与变化对产业成长具有显著影响,且不同行业存在差异。王汉斌[10]从循环经济的视角出发,提出循环型农产品加工业是提升福建省农产品加工业竞争力的主要方向。

就甘肃的实证研究而言,李树基和火荣贵[11]构建了甘肃省农产品加工业的经济评价指标,但在实证分析过程中以轻工业的经济效益作参照,仅进行了简单的差额对比分析。在研究甘肃省承接产业转移、主导产业选择及工业行业发展综合实力等具体问题的过程中都涉及了对农产品加工业的讨论,但并没有专门对其进行深入分析和研究[12-15]。另外,更多研究者[16-18]在研究甘肃省特定农产品产业开发与竞争力过程中,对相应加工业竞争力状况仅予以简单而浅层的政策性研究,因而缺乏基础的状况。

涉及农产品加工业的研究很多,这些研究对中国及各区域农产品加工业竞争力进行了有益的探索,但仍然存在一些需要深入研究的问题。首先,大多研究都停留在探讨农产品加工业发展现状、存在问题及政策选择等定性分析上,而详实的定量研究并不多见。其次,研究者的视角主要集中在国家或地区的宏观经济方面,而深入加工业内部各次级产业部门的分析极少。

甘肃省这一农业生产的自然禀赋条件严酷,工业反哺农业能力羸弱的欠发达农业省份,其农产品加工业发展状况、市场竞争力如何,农产品加工业能否成为推动甘肃省农业与农村经济发展的强大动力,如何通过农产品加工业的带动作用,全面促进农业结构调整、农业竞争力提升和区域经济发展,成为当前影响甘肃省农业和农村经济发展的一项重大课题。

本研究在构建农产品加工业竞争力评价指标体系的基础上,应用因子分析法对甘肃省农产品加工业各行业竞争力进行评价,以期全面把握农产品加工业整体发展状况及其制约因素,并为找寻具有雄厚资源基础、巨大未来发展潜力以及与甘肃省优势农产品相匹配的农产品加工业的区域布局提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 指标设计

在遵循科学性、可操作性、完备性、独立性、动态性等原则的基础上,采用频度分析法和理论分析法对指标进行设置和筛选[6,8,11-13,19]。在初步提出评价指标的基础上,考虑到研究区域的自然环境特点和社会经济发展状况以及指标数据的可获得性,对指标进行了调整,最终选取13个具体指标,以定量度量农产品加工业竞争力。

1)成本费用利润率指数(x1)

成本费用利润率指在一定时期内实现的利润与成本费用之比,是反映企业生产成本及费用投入的经济效益指标,同时也是反映降低成本的经济效益的指标。计算公式为:成本费用利润率(%)=利润总额/成本费用总额×100%。成本费用利润率指数=某区域某企业成本费用利润率/全国相应企业成本费用利润率。

2)流动资产周转速度指数(x2)

流动资产周转率指企业一定时期内主营业务收入净额同平均流动资产总额的比率,流动资产周转率是评价企业资产利用率的重要指标。其计算公式如下:流动资产周转率(次)=主营业务收入净额/平均流动资产总额×100%。流动资产周转速度指数=某区域某企业流动资产周转速度/全国相应企业流动资产周转速度。

3)全员劳动生产率指数(x3)

劳动生产率为劳动者的劳动耗费与其创造的产品数量之间的对比关系,一般用单位劳动时间所生产的产品数量表示。全员劳动生产率指数=某区域企业的全员劳动生产率/全国相应企业全员劳动生产率。

4)企业增加值率指数(x4)

企业增加值率指数=某区域某企业增加值率/全国相应企业的增加值率。其中,企业增加值率是指一定时期内企业增加值占同期总产值的比重,反映降低中间消耗的经济指标。

5)人均装备率指数(x5)

人均装备率指数=某区域某企业人均资本投入/全国相应企业的人均资本投入。其中资本投入用产业固定资产净值年平均余额与流动资产净值年平均余额之和表示。

6)平均规模指数(x6)

平均规模指数=某区域某企业平均规模/全国相应企业平均规模。本研究用各农产品行业的平均总资产总额来反映产业规模大小。

7)市场占有率指数(x7)

市场占有率指数=某区域某企业的产品销售收入/全国相应企业产品的销售收入。销售收入即工业销售产值=产品销售率×工业总产值,用于反映工业产品已实现销售的程度,分析工业产销衔接情况,研究工业产品满足社会需求程度的指标。

8)区位商(x8)

区位商=某区域某部门(企业)产值占该区域工业总产值比重/全国相应部门产值占全国工业总产值比重。反映某部门(企业)生产的专业化程度,以及某一区域在高层次区域的地位和作用。

9)区域外向度指数(x9)

区域外向度=(某部门的区位商-1)/该部门的区位商。

10)总资产贡献率指数(x10)

总资产贡献率是反映企业全部资产的获利能力,评价和考核企业盈利能力的核心指标。它是企业经营业绩和管理水平的集中体现。总资产贡献率的计算公式为:总资产贡献率(%)=(利润总额+税金总额+利息支出)/平均资产总额×100%;总资产贡献率指数=某区域某企业总资产贡献率/全国相应企业总资产贡献率。

11)资产负债率指数(x11)

资产负债率是负债总额除以资产总额的百分比,即:资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%。资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的,也可以衡量企业在清算时保护债权人利益的程度。资产负债率指数=某区域某企业资产负债率/全国相应企业资产负债率。

12)主营业务利润率指数(x12)

主营业务利润率是指企业一定时期主营业务利润同主营业务收入净额的比率。它表明企业每单位主营业务收入能带来多少主营业务利润,反映了企业主营业务的获利能力,是评价企业经营效益的主要指标。企业主营业务利润率=(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加)/主营业务收入。企业主营业务利润率指数=某区域某企业主营业务利润率/全国相应企业主营业务利润率。

13)平均产值指数(x13)

平均产值指数=某区域某企业平均产值/全国相应企业平均产值。平均产值=总产值/企业数量。

1.2 研究内容

国际上通常将农产品加工业划分为5类,即:食品、饮料和烟草加工;纺织、服装和皮革工业;木材和木材产品包括家具制造;纸张和纸产品加工、印刷和出版;橡胶产品加工。我国在统计上与农产品加工业有关的是12个行业:1)农副食品加工业;2)食品制造业;3)饮料制造业;4)烟草制品业;5)纺织业;6)纺织服装、鞋、帽制造业;7)皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业;8)木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业;9)家具制造业;10)造纸及纸制品业;11)印刷业和记录媒介的复制;12)橡胶制品业[19]。本研究以我国国民经济行业分类的12个农产品加工行业为主,并对其竞争力进行定量测度。

1.3 评价方法

评价一个地区综合指数的方法很多。这里为了分析问题的方便性,同时考虑到研究的主要目的是较为客观地确定甘肃省农产品加工业各行业整体竞争力状况,以便于进行对比,所以本研究选取理论成熟且运用广泛的因子分析法来测算竞争力综合指数。因子分析是一种降维、简化数据的技术,它通过研究众多变量之间的内部依赖关系,探求观测数据中的基本结构,并用少数几个抽象变量即“因子”来表示其基本的数据结构。原始的变量是可观测的显性变量,而因子一般是不可观测的潜在变量[20]。因子分析就是一种通过显性变量测评潜在变量,通过具体指标测评抽象因子的统计分析方法。目前,因子分析法广泛应用于经济、社会研究领域。

1.4 数据来源与处理

1.4.1 数据来源 本研究所采用数据资料根据《甘肃年鉴(2009年)》[21]和《中国统计年鉴(2009年)》[22]相关统计数据整理计算所得(表1)。

1.4.2 数据处理 在竞争力评价过程中,选取全国相应指标数据作为标准值,对甘肃省各项指标进行了调整,并以指数的形式体现出来。这样,不仅有效地消除了不同指标之间的量纲问题,同时便于直接得到相对全国平均水平的甘肃省总体状况。

1)借助SPSS软件,运用因子分析法(因子提取方法采用主成分法)分析甘肃省农产品加工业竞争力状况。按照特征根大于1的原则,选入了4个公共因子,其累计方差贡献率达到88.701%,说明这4个因子可以解释88.701%的方差,旋转前的各主因子载荷矩阵、特征根及方差贡献率见表2。

表1 甘肃省农产品加工业竞争力评价指标及基础数据Table 1 Comprehensive evaluation index system and values for assessing competitive power of the agricultural product processing industry from Gansu province %

每个因子在不同原始变量上的载荷没有明显的差别(表2),为了便于对因子进行命名,需要对因子载荷阵进行旋转,经最大方差正交旋转后的主因子载荷矩阵如表3所示。

因子F1在指标x3、x5、x6和x13上有较大载荷,分别为0.966,0.970,0.920及0.855(表3),说明这4个指标有较强的相关性,可以归为一类,从指标类型上看,这4个指标属于甘肃省农产品加工业的资本投入状况,因此可把F1命名为资本投入因子。因子F2在指标x7、x8、x9和x10上有较大载荷,分别为0.824,0.821,0.648及0.943,说明这4个指标有较强的相关性,可以归为一类,从指标类型上看,这4个指标属于农产品加工业的市场开拓状况,因此可把F2命名为市场绩效因子。因子F3在指标x1、x11和x12上有较大载荷,分别为0.862,0.824及0.781,这3个指标反映农产品加工业的财务状况,因此可把F3命名为经济效益因子。因子F4在指标x4上有较大载荷,为0.869,该指标反映农产品加工业的资源利用水平,因此可把F4命名为资源利用因子。

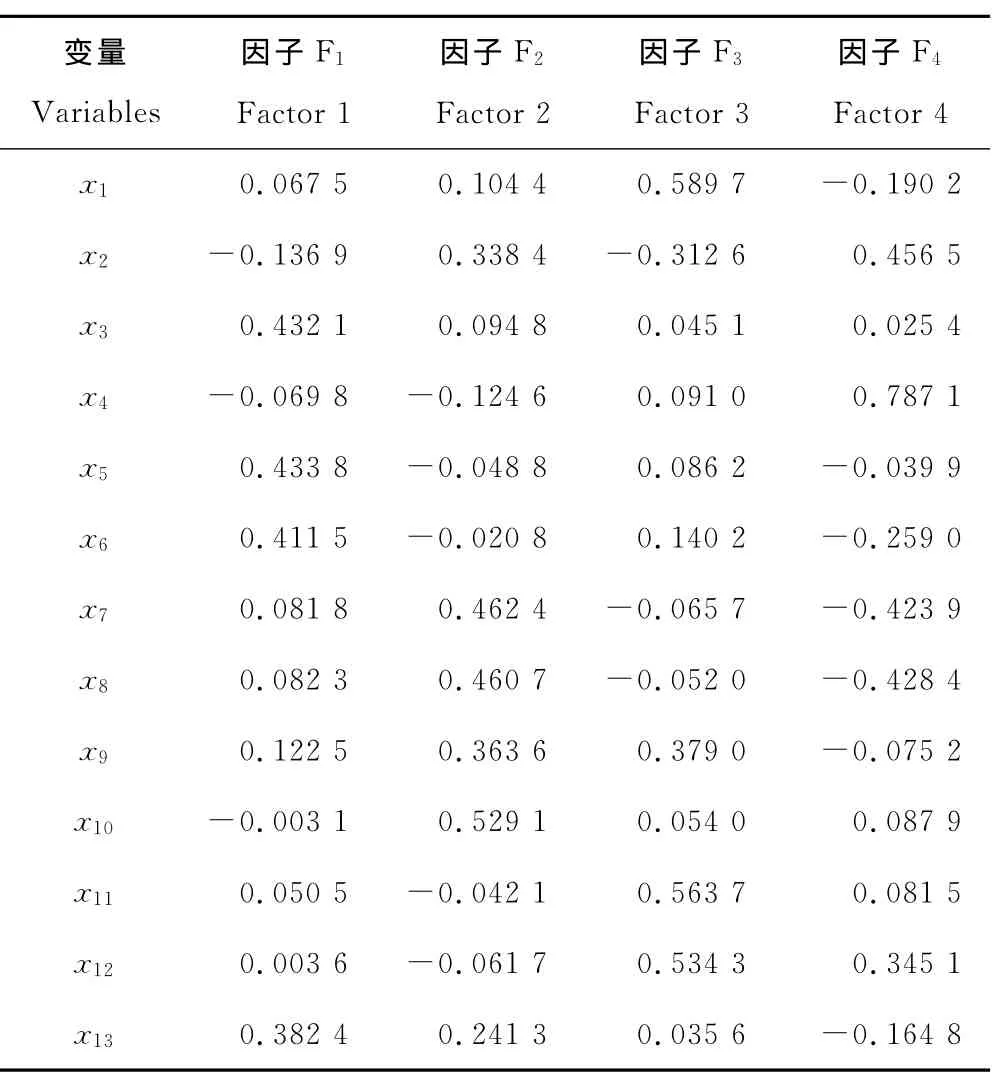

2)根据旋转后的因子载荷矩阵计算得到4个因子得分系数矩阵(表4),将得到因子得分系数矩阵与标准化后的数据相乘,可得到农产品加工业的主因子得分F1、F2、F3、F4。

表2 旋转前因子载荷矩阵、方差及方差贡献率Table 2 Component matrix,variance and contribution rate of variance

表3 旋转后的主因子载荷矩阵Table 3 Rotated component matrix

表4 因子得分系数矩阵Table 4 Component score coefficient matrix

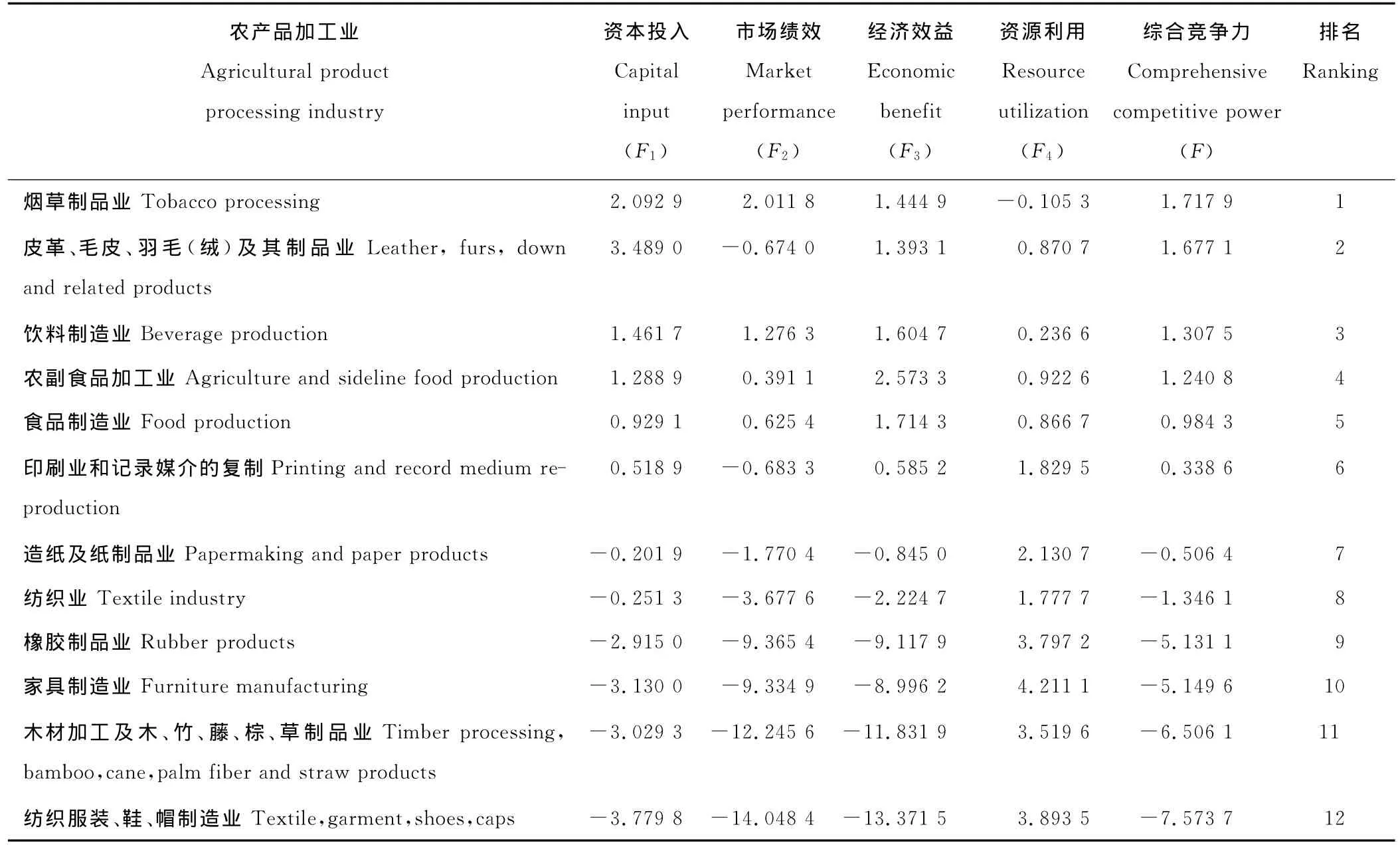

3)以每个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例作为权重计算主成分综合得分,其综合得分评价模型为:F=0.433 5F1+0.275 4F2+0.185 3F3+0.105 7F4,最后计算结果如表5所示。

表5 甘肃省农产品加工业各行业主因子得分及竞争力综合指数Table 5 Values of comprehensive evaluation index of the agricultural product processing industries from Gansu province

2 结果与分析

甘肃省12个农产品加工业中具有竞争力的行业仅有4个,占行业类型总量的1/3,且各行业竞争力均比较弱。按竞争力大小排序依次为烟草制品业,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,饮料制造业,农副食品加工业。而且不难发现,4个行业无一例外的都不同程度的存在资源利用效率相对低下的问题(资源利用因子得分均小于“1”)。发达国家农产品加工业产值为农业产值的2~3倍,我国只有0.53倍,而甘肃省农产品加工业产值与农业产值之比仅为0.35∶1,农业资源的利用增值程度极低[23]。因此如何拉长产业链条,加快技术创新与运用,提高资源利用水平和效率,对增强各行业竞争力具有举足轻重的作用。

烟草制品业竞争力位居12行业首位,其资本投入因子和市场绩效因子得分分别达到2.092 9和2.011 8,分别居于12个行业的第2位和第1位。经济效益水平也比较高,位于第4。但存在严重的资源浪费问题,资源利用因子得分仅仅为-0.105 3,处于12行业末位。可见,烟草由于受国家产业政策保护作用,属于典型的政府管制行业,因此形成垄断行业的超额利润,同时也反映出垄断行业资源利用的低效率特征(表5)。

皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业整体竞争力位居第二。其中,资本投入因子得分高达3.489 0,居于所有行业之首,说明该行业全员劳动生产率较高,人均装备较强,同时企业平均规模也相对较大,也就是说该行业具备做大做强的物质基础。然而,其市场绩效因子得分仅仅为-0.674 0,成为制约其竞争力提升的最大瓶颈。另外,资源利用效率的提高也将有利于其竞争力的提升。

农副食品加工业的经济效应因子得分为12行业之最,达到2.573 3,具有很强的盈利能力。资源利用效率也相对较高,资源利用因子得分在具有竞争力的4个行业中也位于第1位。然而,市场绩效因子得分仅为0.391 1,市场开拓滞后,产销衔接不通畅成为影响竞争力的最大短板。

食品制造业尽管只有经济效益因子得分高于“1”,但其他因子分值均接近于“1”,一定程度说明,该行业具有较大的未来发展潜力。

对于甘肃省传统农产品加工业如纺织业、家具制造业和纺织服装、鞋、帽制造业等尽管资源利用效率均处于较高水平,但是在资本投入、市场开拓以及经济效益方面存在严重的问题,致使其竞争力已不复存在。

3 讨论

甘肃省农产品加工业各行业竞争力呈现分化特征,传统行业竞争力已不复存在。具有竞争力的农产品加工业中,除烟草制品业外,其余各行业均以甘肃省特色优势农产品(“十一五”以来,甘肃省按照生产区域化、品种优质化、经营产业化的要求,从战略性主导产业、区域性优势产业和地方性特色产品3个层面推进了农业结构调整和布局优化,逐步确立了马铃薯、制种、酿造原料、蔬菜、果品、中药材及畜产品等为区域性特色优势产业)为主要原料来源(为了便于论述,称之为新型农产品加工业),高度反映了甘肃省资源导向型的开发战略。市场开拓相对滞后,产品产销衔接不畅以及资源利用效率低下成为影响甘肃省新型农产品加工业竞争力的2个关键因素。对传统农产品加工业进行深化改革,促进其升级转型成为摆脱困境的必然选择。

走“特色化”道路是实现由传统农业向现代农业转变的有效途径[24-27]。同时,发达国家加工经验表明,农业在经历一个以初级产品为主的量的扩张之后,必然要步入加工时代[28]。另外,根据全国主体功能区域,甘肃省绝大部分地区属于国家重点生态功能区和禁止开发类主体功能区,生态承载能力限制,传统的粗放式发展模式已经没有太多发展空间。新一轮西部大开发的核心是实现资源优势向商品优势、经济优势的转化,促进区域经济的整体平衡发展。而农业的发展,特别是以农产品加工业发展为主的特色产业的发展,将成为西部大开发的主要内容。

为此,继续加大农业结构调整。改革农区传统的农业生产模式,发展农区草业,不仅是城乡居民消费结构演变的要求,更是农业结构调整的发展方向。既有利于农区资源利用率的提高,又是增强农业综合生产力的有效途径[29,30];依托资源优势,加大新型农产品加工业扶持力度,努力实现农产品加工业向原料优势区域集中;采用先进加工设备和技术,改变目前甘肃省农产品加工企业的设备和技术约30%处于全国20世纪90年代的水平,只有10%达到目前全国先进水平的窘境。改善经营模式,实现农产品加工业由单纯生产加工为主的“橄榄型”经济向以原料和物流为主的“哑铃型”经济转变,最终形成上联市场,下牵农户,加工业与农户之间稳定的利益整体。

[1] 靖飞.辽宁省农产品加工业区域布局研究[J].社会科学辑刊,2009,(6):117-121.

[2] 苏李,臧日宏.中国农产品加工业竞争力实证分析[J].国际经贸探索,2010,26(8):16-20.

[3] 张润清,李崇光.中国农产品加工业优先发展的经济学分析[J].农业经济问题,2004,(10):66-70.

[4] 张明林.我国农产品加工业成长机制及对策研究[J].生产力研究,2006,(5):36-37.

[5] 张晓,崔学喜.我国农产品加工业的经营模式分析与发展对策研究[J].商业研究,2007,(5):103-107.

[6] 李瑾,李树德.农产品加工业发展综合评价指标体系研究[J].农业技术经济,2002,(5):7-11.

[7] 刘静,刘丹.农产品加工业国际竞争力内部直接决定因素指标评价[J].技术经济,2005,(3):22-25.

[8] 刘彩云,马殿平,张润清.农产品加工业竞争力分析[J].中国统计,2007,(9):47-50.

[9] 秦建军,武拉平,闫逢柱.产业地理集聚对产业成长的影响—基于中国农产品加工业的实证分析[J].农业技术经济,2010,(1):104-111.

[10] 王汉斌.发展循环经济模式提升福建农产品加工业国际竞争力[J].东北农业大学学报(社会科学版),2010,8(6):28-33.

[11] 李树基,火荣贵.甘肃农产品加工业的经济评价[J].开发研究,1996,(5):41-42.

[12] 张喆,罗泽举.基于weaver-thomas模型的工业战略产业选择—以甘肃省为例[J].西安财经学院学报,2011,24(1):52-56.

[13] 祁永安.甘肃省工业行业发展综合实力的主成分分析[J].西北民族大学学报(自然科学版),2007,28(3):62-68.

[14] 曹颖轶,娜娜.产业转移新趋势下甘肃省承接产业选择研究[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2010,(5):102-106.

[15] 王秋红,陈幼明.基于能耗降低视角的甘肃主导产业确定[J].开发研究,2010,(2):56-58.

[16] 杨瑞,杨芸.甘肃定西马铃薯产业发展中的瓶径与策略探索[J].中国农业资源与区划,2008,29(2):58-61.

[17] 刘润萍,李红霞,岳云.甘肃省啤酒大麦产业化发展的思考[J].中国农业资源与区划,2009,30(3):39-45.

[18] 韩建民,杨林娟.甘肃省畜产品竞争力调查研究[J].中国农业资源与区划,2003,24(5):8-11.

[19] 陈诗波,李崇光.湖北省农产品加工业发展能力分析[J].农业经济问题,2007,(11):44-50.

[20] 朱建平.应用多元统计分析[M].北京:科学出版社,2007:82-90,100-106.

[21] 甘肃年鉴编纂为委员会.甘肃年鉴2009[M].北京:中国统计出版社,2009.

[22] 国家统计局.中国统计年鉴2009年[M].北京:中国统计出版社,2009.

[23] 余群立.甘肃省农产品加工业现状及展望[J].农产品加工业,2008,(10):47-49.

[24] 倪景涛,李建军.荷兰现代农业发展的成功经验及其对我国的启示[J].学术论坛,2005,(10):74-77.

[25] 潘根宝.德法两国农业发展给我们的启示[J].农村机械化,2000,(2):6-7.

[26] 陈新田.论德国农业现代化的经验及其启示[J].江汉大学学报(社会科学版),2005,22(2):32-35.

[27] 财政部农业政策考察团.韩国、以色列农业及农业财政政策考察报告[J].中国农垦经济,1999,(7):4-8.

[28] 王敏.中国农产品加工业跨越式发展的竞争态势分析[J].经济与管理,2004,18(4):5-8.

[29] 张卫建,谭淑豪,江海东,等.南方农区草业在中国农业持续发展中的战略地位[J].草业学报,2001,10(2):1-6.

[30] 孙鸿良.西北地区农牧业发展方向的探讨[J].草业学报,2003,12(4):1-6.