都市化洪流中为传统立方寸之地

2012-04-05沈佳音

沈佳音

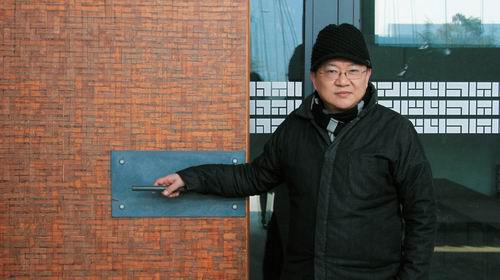

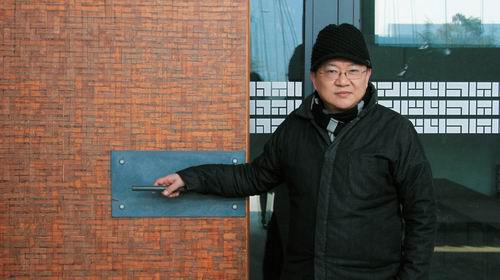

他是“桂冠”建筑师,也是“打破砂锅”的异类

当世界建筑界最高奖“普利兹克奖”2012年度的奖章上,刻上中国建筑师王澍的名字,王澍便被立即看做了中国建筑界“荣耀”的代名词。容易被忽视的是,他从来都站在当下中国建筑主流的反面。更容易被忽视的,是奖项背后的意涵。正如普利兹克建筑奖评审词中所说,“中国当今的城市化进程正在引发一场关于建筑应当基于传统还是只应面向未来的讨论”,而王澍的作品,正是这场讨论中一种叛逆却担当了文化良知的回答

“我已经没有愤怒了,因为已经愤怒了无数遍。”当知道北京的梁思成林徽因故居被“保护性拆除”时,王澍无奈得只想哭。获奖之后,他赢得了无数的赞誉,也收到了更多文物保护的求救信息。

3月7日,一名长沙的建筑师发短信告诉他,当地因房地产开发新发现了一段宋明古城墙,有关部门提出了异地保护的“创造性”观点,这段城墙将被“保护性切割”。 “我真的想不出来城墙的遗址如何异地保护。”王澍一根接一根地抽烟,这些年他已遭遇太多类似的事,却无能为力。

当初,他在建宁波博物馆时,发现村口有座石头古桥,美得不得了,他力主保存:“宁波没有比这更美的东西了。”旁边的官员就说:“我们可以考虑异地保护,在一个更远郊区的农田里找一条河,把这座桥移过去,旁边树块碑,说明桥是哪里的桥。”

那座古桥早已不知所踪。这样的结局,王澍无力阻挡。他自己的作品已经被拆掉很多,最疯狂的一个,做好三个月就被拆了。他童年在北京住过的那条胡同如今已近废墟。这就是王澍面临的时代。

去年年底,他在哈佛做演讲时,冲着台下怒吼:“I tell you the truth! China wants to become America! China wants to become America! China wants to become America!”(我告诉你们真相!中国想要变成美国!中国想要变成美国!中国想要变成美国!)

“拆无可拆了”

从杭州市的鼓楼出发,沿着中山中路向北走,踩着青石板,在不同的时空间来回穿梭。始建于唐代的清真寺,明朝的老宅子,清末的教堂,民国的药铺、银行,还有当代最普通的公寓楼比邻而居。一路上,流水淙淙的沟渠与窄窄的街道相伴。

这里曾是南宋皇帝朝拜祖宗的专用街道,2007年改造前破败不堪,一位官员直言这就是堆破烂。但因为地处市中心,拆迁成本巨大,政府讨论了6年都定不下方案。最终这件事落到了王澍手里。

他接手前提出的第一条要求就是不能强制拆迁,愿意留下的居民都让他们留下来,不愿留的也要就近置换。在他看来,不能简单地用“有没有住过名人”、“有没有发生过著名事件”作拆除与否的依据。“中国建筑文明并不是个别名人和历史事件构成的,普遍意义上的大众生活才构成文化的根基。”

改造中有个房子,两个劳改犯兄弟住在里面,他们坚决不肯整改,甲方找王澍问怎么办。王澍的回答很简单:“不整改就不整改,完全可以允许别人不整改。”

彼时,全国仿古街的典型河坊街已开街数年,恰与中山中路相交。河坊街修缮一新,每间房子都是黑瓦、白墙、木门,整齐划一,卖着全国都有的旅游纪念品。

而在中山中路上,王澍至少用了一千种不同的窗和一千种不同的门。“大同,但是有很多小异。现在一般设计都是只给4种类型供你选择,全街按此进行标准设计。但这样改造完之后,就不是真的了,变成了一个假的东西,尽管也打着保护的名义。这就形同于破坏,保护性破坏。”

他还把最初规划的24米宽的街道缩减为12米,引水入渠,建起风雨廊。“在城市,需要体会这种步行浏览的感觉,超过12米的街道,市井街坊气息荡然无存。大马路就是将城市郊区化。”

不过,走上几百米就到了西湖大道路口。中山中路被双向八车道的大马路生生撕开了一道大口子。2010年,这里架起了杭州市最高的人行天桥,一人宽的自动滚梯,逼仄、怪异。天桥另一端是个工地。今年六月,杭州第一条地铁将从这里通过。

“全中国都已经到了拆无可拆的地步了。” 只要一有机会,王澍还是想努力抓住最后一点东西。2002 年杭州市政府想把西湖边的南山路改建成上海的衡山路,很多民居都要被拆毁。王澍沿西湖拍了400 多张照片,一张张拿给负责改建的官员看:“每一幢房子,都带着不同历史时期的风格。从你们改建完成那天起,南山路的历史就只有1年了。”

召回城市的记忆

拆除房子,也是在城市的版图中抹掉曾经的记忆。这种集体失忆让王澍感到恐惧,他要用自己的作品将记忆召回。

2001年,宁波老外滩开始旧城改造。王澍和中国美术学院院长许江来到宁波港口,看着那座建于20世纪70年代的航运大楼,内心激荡。无数的宁波人从这里出发去跑上海,闯世界,这个废弃已久的客运中心在很多人的人生节点上留下过印记。

他们在大风中给宁波市委书记写信,要求保留码头,把这座大楼改造成美术馆。“1970年代的建筑,也是城市历史中非常重要的部分,不能说它就应该拆掉,殖民地的房子就应该留下。”至今,航运大楼那高高的灯塔还在为每个夜航人亮起。

宁波的旧城改造在随后的十年里依然轰轰烈烈。王澍开始建宁波博物馆时,周边的三十个村子已经拆了二十九个半。

他和工匠用从宁波各处拆迁工地收集来的旧砖瓦砌宁波博物馆。废砖瓦有着极大的多样性。4平方米的墙上就能出现84种不同规格的材料。不管哪一面墙都像是一张巨大的、现代的、抽象的绘画。这样做的灵感,来自宁波传统民居建筑中就地取材、旧物利用的瓦爿墙工艺,“中国以前的建筑材料都是循环使用,而不是简单抛弃。这是一种德行”。

不过,王澍的尝试却突破了一些人的想象。一天,一个官员冲进来向他怒吼:“这周边被现代化的‘小曼哈顿包围,是一个新的市中心,你用这么脏、这么旧的材料来做博物馆,你什么意思?”王澍说:“我们有约定,要做一件新东西,‘新东西是不是意味着评价标准还没有形成?”官员摔门而去。

博物馆建成后,拆脚手架的工作人员拆到一半不敢继续了。“这不是没完工吗?墙面都没抹平。宁波的老百姓能接受吗?”

没想到,开馆第一天,访问人数直接突破预计的三倍多,市民的热情连续数月不绝,还有不少人多次来访。71岁的市民林小春每次都坐一个多小时的公交车来,还带了许多亲友来看。“这个建筑外形很奇怪,不过又看着很熟悉。这些砖瓦就像我家原来的房子,还有这外形让我想起了农村筛稻谷的风车。”

重建乌托邦

漫步在宁波博物馆顶层平台,有回到中国传统村落的错觉。这是一座用历史和记忆重新塑造的堡垒。但抬头的每个缝隙间,你都能看见座座高楼在向你逼近。联盛商业广场那大裤衩的造型酷似拍扁了的央视大楼。粗砺的砖瓦间生长的丛丛荒草却有股厚重的力量。

王澍用他的作品在这个急功近利的时代寻找对抗的缝隙。现在中国城市里所有高大威武的标志性建筑都让他看了“浑身起鸡皮疙瘩”,他把他设计的中国美术学院象山校区当作这些建筑的反面。“中国传统文化一直是弱势,象山校园可以看成是一个弱势群体以某种自信的方式发起挑战。”

校区所在的转塘镇是一个典型的代表了中国城镇结构崩溃、完全迷失方向的小镇。王澍却要在此营造一个乌托邦,一个理想主义的中国传统书院。

从喧闹的马路拐进校园,仿佛撞进了一个江南的村落。白墙黑瓦在细雨纷飞中更加迷离,柳叶刚发芽,偶有几株盛开的桃花,一畦畦油菜星星点点冒出黄色的花蕊。对岸的象山还有些萧瑟,过些日子就该上山采茶了。一只野鹤落在浅浅的河道间,闲走几步,又飞去。

在他看来,自然要比建筑重要多了。他只在校园的边缘建了房子,把大部分地方都留给自然、农田,“象山校园不单是一个大学校园建筑,背后包含着对这一带新的城市建设模式的探索”。

一切才刚刚开始

探索总会引发诸多争议。比如王澍建筑的楼梯,有的每一阶并不一样高,有人嘲讽,评论家方振宁则对这些嘲讽愤愤不平:“难道王澍不知道楼梯应该每一阶都一样高吗?为什么有的高有的低?他说,特别高的,你一脚踩空了,你就会感觉,哦,地还存在呢。这就叫哲学,你感觉你的脚是落在地上,你每天踩一样的东西你就没有感觉了。”

不过,王澍那些建筑的使用者也确有怨言。学生觉得自己大学四年都像住在监狱里,老师们则抱怨房间太黑。宁波博物馆的工作人员告诉记者,偌大的场馆里,空调只有一个总开关,热气总往上跑,上下冷热不均,对文物保护也都构成了危险。

宁波美术馆的空调也同样存在问题。因为这是个公共建筑,王澍认为就应该是全开放的,所以包裹美术馆的每一扇木板门都可以打开,几年过去,木板之间的橡胶已经老化,就漏风了。“冬天开着空调都要穿棉服,很冷。”馆长韩利诚说,“楼顶也开始漏雨,现在又都铺了一层防雨毡。”

不过,当在饭桌上听到其他建筑师贬损王澍时,韩利诚却很不以为然。“王澍今年不得奖,明年也会得奖的。因为他不像那些建筑师只会跟风,去追逐所谓的国际潮流。有人说王澍不懂西方建筑,那简直是瞎扯。”

建宁波美术馆时,有种很强大的声音就是要用玻璃幕墙,觉得这样才与国际接轨。旁边的宁波城市规划馆便是如此。但王澍坚决不同意,他一定要做出一个不一样的。“他去了很多地方考察,也拿来了各国美术馆的图纸,最终才定下这种集装箱的形状。我觉得现在这个美术馆就是应该生在这个地方,你看这走廊,既像船沿,又像是码头的栈道。”韩利诚看着甬江,又指了指旁边的规划馆,“我去了这个建筑师设计的新加坡唐人街,发现跟规划馆非常相似。”

韩利诚认为细节的瑕疵不能抹杀王澍的价值:“他才是一个有担当、有文化良知的建筑师。中国城市化的进程是不可阻挡,但现在这种大拆大建对传统文化是一种毁灭。建筑师没有能力阻止拆迁,但王澍用自己的方式把历史和记忆保留在城市的一个局部里。”

这也正是王澍对于建筑师的期许。“建筑师不只是设计房子,建筑师对这个时代是有很大影响力的,如果说他对时代的尖锐问题没有思考就做出回答,他就丧失了在这个时代做建筑师的基本资格。”

王澍在宁波的项目遇到过很多挑战,但让他欣慰的是,宁波人一直以一种认真的姿态与他争论。即使是王澍的朋友,也曾对他的建筑进行过集体拷问。有些问题会逐渐明晰,有些会立刻纠正,还有些终将争论不休。正如另一位实验建筑师刘家琨所说:“大家都才刚刚起步,这不是一个完美的建筑,从根本上,王澍也不把完美作为目标。我真心喜欢这种有争议的动人,而不愿看那些近于完美圆熟的庸俗。”

哲匠、文人、反叛者

生于1963年的王澍是以一种叛逆的姿态闯入中国建筑界的。在东南大学读大二时,他便宣称没有老师可以教他了。长发飘飘的他像“一把带着寒风的刀”行走在校园里。他拒绝画彩色的商业效果图,因为觉得“基本上就是骗人的”,带着几个同学去跟教授谈判。最终学校取消了必画商业效果图的规定。

作为一个还未毕业的学生,他不断批判中国建筑界:“没有现代建筑理论,没有现代建筑师,也没有现代建筑。”导师齐康形容他像“一匹野马”。

他的硕士论文用了陀思妥耶夫斯基小说的名字《死屋手记》,影射的是中国的建筑学界。答辩现场争辩激烈。最终,王澍的毕业论文全票通过,但却没拿到学位。“这个学生太狂了!”之前已经有人给他传话:若不改论文就没可能获得学位。他一个字也没改,复印了五本留在学校阅览室就走了。

“这种叛逆不都是青春的、情绪性的叛逆。”如今只留寸头的王澍回首往事时说。朋友刘家琨则认为王澍不是反叛,而是“太严肃太认真,不愿不求甚解,不愿人云亦云,他是因为打破了砂锅才被人当作异类的”。

硕士毕业后的七年里,他都没有工作,靠妻子的工资生活。他的妻子陆文宇也是个建筑师。他们在西湖边的山里隐居,晒太阳,看远山。他常自比明末清初的文学家李渔,原本应是17世纪的人,一不小心到了现代。

他耐得住寂寞,可以把生活慢下来:几十年反复临一本字帖;带着沈从文的《湘行散记》一个个村子寻访;练习长跑……他自认为智商不高,但有点智慧,“跟人家拼耐力比韧劲是我的长处。” 他曾做过一个商业地产——杭州的钱江时代楼盘,因为他觉得“中国实验建筑活动如果不在城市中最大的建设活动——住宅中展开实践,那么它将是自恋而且苍白的”。而房地产原本就是一个追求利润的行业,与艺术实验原本就相冲突。王澍跟那个开发商喝了两年茶,最终开发商说:“好吧,我也跟你理想主义一回。”

王澍认为自己首先是一个文人,其次才是建筑师。他可以十年不看任何建筑方面的书,而熟读哲学、文学、语言学等各领域的著作。

49岁的他依然怀念在新疆度过的童年时代,父辈们白天劳动,晚上则几十个人聚在一起,谈鲁迅、普希金。他设计的中国美术学院象山校区就是对那段日子的追忆。他希望他的学生在这个乌托邦里多读点书,成为有哲学气息的工匠。