地理试题中“有用信息”的几种常用隐藏方式

2012-03-19吉林省通化县七中134100栾胜星

吉林省 通化县七中(134100)栾胜星

地理学科高考试题每年都在创新,面对各种各样层出不穷的新题目,如何指导学生冷静对待,理性答题,一直是困惑着广大地理教师的普遍问题。

地理高考对学生的第一项能力要求就是“获取和解读地理信息”。这既是对学生的能力要求,也是设计试题的一种思路,是试题出新的一种手法。本文试图就地理试题中“有用信息”的常用隐藏方式进行归纳,希望对广大教师指导学生备考有所启发。

一、用“题内”隐藏“题外”

图1

例1:右图箭头表示北半球某地高空大气的运动方向,图1中哪条虚线为槽线

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

按照一般思路,要判断“槽线、脊线”的位置应该先知道等压线的分布,了解其值的变化及形状。然而,此题设问采用逆向思维方式。题目中给出的解题信息是高空风向。“题内”信息“高空风向”对解决这道所必须的“题外”信息“高空气流方向与等压线平行”起到隐藏作用,学生在答题过程因此受到干扰。我们将这种信息隐藏方法归纳为“题内”隐藏“题外”。

解题时,只要去掉图上的两个箭头,把两条表示风向的曲线视为两条等压线,再根据北半球地转偏向力向右的规律,确定左侧等值压线的值小于右侧曲线,就可以得出正确答案:C。

二、用“题外”隐藏“题内”

例2:图A是图B中两个地区的气候资料图,读图2回答下列问题:

(1)反映图B中甲地区气候状况的是图A中的______图,该地区的气候类型及其主要特征是____________。

图2

(2)依据图2-A中属于乙地区的气候资料,简述影响乙地区农业生产的主要限制性因素,以及该地最容易发生的气象灾害及其发生的月份。

试题中给出的解题信息是两个形式相似的气温、降水坐标图。正因为图形形式的相似性才使学生掉进了一个陷阱。在许多学生头脑中有一个定势思维,那就是“坐标图的坐标刻度相同”,从而忽视了二地降水量的差异,导致错误地认为图A-a跟图A-b气候类型相同,均为地中海气候,影响正确答案的得出。

本题设置的陷阱是利用考生的思维定势,即“题外”信息“坐标图的坐标刻度相同”隐藏“题内”信息“坐标图的纵坐标刻度不同”。

三、用“常规”隐藏“特殊”

给出一个常规图形,却需要不一般的读图方法去解决,这也是试题命制时设置陷阱的常用手法之一。“一般的图形,不一般的方法”,用“常规”隐藏“特殊”。

例3:图3中表示的是地形剖面图,以及对应的气候资料。读图回答:

图3

(1)夏季月均温最小值出现在海拔约______ m处。

(2)海拔2000m高度上,南北两坡年降水量分别约为250mm、______mm。造成这种差异的是______。

此题第(1)问就设置了一个用“常规”隐藏“特殊”的陷阱。考生往往依据惯常使用的坐标图判读方法,直接从七月均温曲线最低点向左侧作横坐标的平行线,与指示海拔高度纵轴交于2000,因而轻易得出错误答案,“夏季月均温最小值出现在海拔约2000m处”。其实判读夏季月均温最小值出现的海拔,需要先找出最低气温对应的地点,即先从七月均温曲线最低点向上作垂线,再从垂线与地形剖面线的交点向左作横坐标平行线,才能读出正确答案,约4500m。

第(2)问的解题办法与第(1)问基本相同。题目中“海拔2000m高度上,南北两坡年降水量分别约为250mm、……”,已经对读图方法进行了暗示,只不过,过程刚好相反。先从地形剖面上2000 m处向下作垂线,再从垂线与年降水量线交点向左作横轴平行线,读出它与指示年降水量的纵轴的读数,就可以得出南坡年降水量约为250mm,那么北坡所降水量的判读方法相同。正确答案为约570mm。

四、用“特殊”隐藏“常规”

例4:图4为“五种类型产业区位选择模式示意图”。读图回答:

1.食品工业、软件产业、服装加工业与图中所示类型相符的依次是

图4

A.④、②、③

B.④、⑤、②

C.③、②、①

D.①、③、⑤

2.在经济全球化背景下,最容易实现跨国界转移的类型是

A.①、③ B.①、②

C.②、③ D.④、⑤

看起来这个题目所给的图形——多维坐标图,跟我们所熟知的图形很不一样,这就给考生的思维造成压力,考生解答思路可能被引向错误方向。仔细观察后,我们就会发现,它其实就是一个很普通的坐标图,图中数值的判读方法与直角坐标图的方法完全一样。明确了这一点,我们就可以比较容易地得出正确答案:1.A 2.C 。

正三角坐标图、多维坐标图在地理试题中的使用,用的都是这种思路。“不一般的图形,一般的方法”。“特殊”图形,“常规”方法,用“特殊”隐藏“常规”是此类题目的信息隐藏手法。

五、用“图表”隐藏“文字”

例5:图5表示黄土高原地区降水、植被与侵蚀之间的关系。

图5

根据资料,当年降水量小于300毫米时,森林的覆盖率较低,降水的侵蚀力____________。当年降水量在 _______之间,降雨侵蚀力急剧增大,而森林的水土保持作用仍较小。当年降水量超过450毫米后,森林对水土的保护作用明显______ 。

第一空和第三空的解答都很简单,“当年降水量小于300毫米时,森林的覆盖率较低,降水的侵蚀力较弱”,“当年降水量超过450毫米后,森林对水土的保护作用明显加强”。

但考生在回答第二空时,注意到图中降雨侵蚀力折线在300~530mm这一段是平直的,往往错答为“当年降水量在300~530mm之间,降雨侵蚀力急剧增大,而森林的水土保持作用仍较小。”

咎其原因,是因为他们的注意力被图形所吸引,而忽视了文字信息。其实正确答案已经隐藏在文字信息当中了。接着阅读后面“当年降水量超过450毫米后,森林对水土的保护作用……”,就会发现,文字信息已经告诉我们,降水量到达450mm以后,森林对水土的保护作用已经与前阶段有不同,因此能得出第二空的正确答案为300~450mm。

六、用“文字”隐藏“图表”

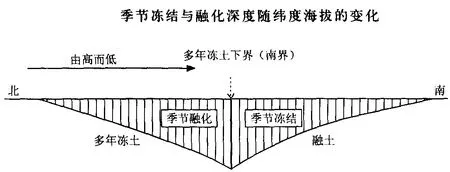

例6:冻土可分为季节冻土和多年冻土。冬天含冰冻结、夏天全部融化的岩土被称为季节冻土,包括季节冻结层和季节融化层。读图6(北半球)回答:

图6

根据图中信息所示,判断季节冻土的分布特点是:

A.季节冻结层水平分布的范围小

B.随着纬度的升高,季节融化层厚度增加

C.季节冻结层多分布在极地附近

D.随着海拔的升高,季节融化层厚度降低

题干中给出了“冻土”、“季节冻土”、“多年冻土”、“季节冻结层”、“季节融化层”等多个考生比较陌生的概念,这么多的相似概念,要求考生在短时间内区别清楚,分散了他们细致观察图形的注意力,干扰了考生分析问题的思维过程。思维一出乱,判断就可能出现错误。如果没有那些文字信息的干扰,考生是能够比较迅速地读懂图形的。参考答案:D。

这种信息隐藏方法,往往采用较多的阅读文字,多个相似概念、陌生概念来干扰考生思维,用文字信息干扰图形信息,我们归纳为用“文字”隐藏“图形”。

七、肢解信息,变换位置,多位隐藏,互相干扰

有许多题目,要解决必须要多种信息综合分析才行,命题者经常将有用信息进行肢解,部分藏于题干,部分藏于题肢,部分藏于图表,多位隐藏,这就加大了考生提取信息的难度。

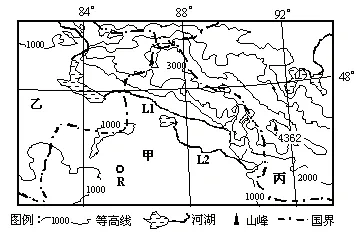

例7:(题干与图表略)某探险队发现,乙地海港、丙地沿海地带常出现能见度较小的天气状况。试运用所学的地理知识分别分析其原因。

此题就是将有用信息隐藏在题肢当中。“常出现”就是暗示考生这种现象不是“异常现象”;“分别分析”就是暗示考生乙地海港与丙地沿海出现的能见度较小的天气状况“成因不同”。而考生在分析原因时容易将这种天气现象理解为异常现象,将乙地与丙地出现这种现象的原因归为同一原因。

例8:区域积雪面积距平指数是指某一时间积雪面积与同时期多年平均积雪面积的差值。

据统计分析,距平指数超过20或低于-20就会出现不同程度的雪灾或旱灾。分析图7,写出1996年~2006年期间出现雪灾的时间,并简述L1河段流域多雪灾的主要原因。

图7

此题有用信息被肢解,多位隐藏。

隐藏在题干的信息有:区域积雪面积距平指数、某一时间积雪面积、多年平均积雪面积。隐藏在题肢的信息有:雪灾、旱灾。隐藏在图形中的信息有:距平指数超过20或低于-20的时间段。

考生多不能区分距平指数超过20或低于-20分别对应雪灾或旱灾。其实题干中已经告诉考生距平指数指的是积雪面积,距平指数超过20就应该是指积雪过多,会造成雪灾,而距平指数低于-20就应该是指积雪过少,会造成旱灾。

由于有用信息被肢解后分别隐藏在不同部位,多条信息互相干扰,使考生作出错误判断。

在回答“1996年~2006年期间出现雪灾的时间”时,错将出现旱灾时间也答进去。在回答“简述L1河段流域多雪灾的主要原因”时,误将“雪灾”理解为“雪崩”(这里面其实还有题外信息“雪崩”对题内信息“雪灾”的干扰)。

参考答案:2002年末和2003年初、2005年末和2006年初;此地为冬季风的主要路径区,且地处两山间的风口,和山地的迎风坡地带;冬季当水汽含量大的偏西风强劲时,易在此地产生深厚的降雪。

每一年的高考试题都是全新的,我们不可能猜到题,抓到题,但是试题命制的一般办法还是可以总结和归纳的。在考前将地理试题中“有用信息”的常用隐藏常用方式告诉考生,对于减轻考生备考压力,引导学生走出“题海”,提高备考效果应该会有帮助。