氮肥后移对超级稻扬两优6号产量及氮肥利用率的影响

2012-03-12刘桃菊唐建军江绍琳王润寒

刘桃菊,唐建军,江绍琳,王润寒,朱 冰,程 涛,罗 真

(江西农业大学农学院,江西省作物生理生态与遗传育种重点实验室,南昌 330045)

氮素是谷类作物吸收量最多的营养元素,氮肥使用对提高农作物产量具有重要作用[1-2],随着产量不断提高,氮肥施用量也逐年增大,其肥料利用率较低、肥效下降。氮肥过量施用和较低的利用率,造成严重的环境污染,是空气和水土的主要污染源,土壤结构进一步恶化,成为制约农业生产可持续发展的重要限制因素[3-4]。因此,进一步提高氮肥利用率和减少氮肥施用量是亟待深入研究的课题。

作物氮素吸收利用率受诸多因素影响,前人已有广泛研究[5-6]。江立庚等研究3个水稻品种的氮素吸收利用效率及其对产量和品质的影响,发现在相同施氮水平下提高穗肥比率可增加氮素回收效率、氮素积累总量和氮素运转效率,使氮素生产效率下降[7]。霍中洋等研究氮肥不同基追比对专用小麦氮肥利用率的影响,表明增加拔节期追氮比例可显著提高氮吸收率和氮肥利用率[8]。丁艳锋等研究氮素基、蘖肥用量对水稻氮素吸收与利用的影响[9-10]。曾建敏等研究水稻生理生化特性对氮肥的反应及与氮利用效率的关系[11-12],李广宇等研究前氮后移对寒地水稻群体质量、产量等的影响[13-14]。但氮素施用方式对超高产水稻氮素吸收与利用效率的研究还相对较少。20世纪90年代以来,随着水稻品种的不断更新,高产耐肥新品种在生产上的应用使得氮肥用量不断增加,虽然水稻单产得到提高,但经济系数偏低。因此,本试验以超高产水稻为试验材料,研究其氮肥吸收利用规律,在保证水稻高产优质的前提下,通过合理的氮肥运筹,提高氮肥利用率,为因种栽培、定量施肥提供理论和实践依据。

1 材料与方法

1.1 材料

选用江苏里下河地区农业科学研究所选育的超级杂交中稻品种扬两优6号为试验材料。供试土壤为第四纪红壤,基本理化性状为全氮1.04 g·kg-1,碱解氮78.63 mg·kg-1,有效磷30.31 mg·kg-1,速效钾110.48 mg·kg-1,有机质31.15 g·kg-1,pH 5.64。

1.2 试验设计

试验在江西农业大学科技园进行,在相同施氮量条件下,设置不同基蘖肥与穗粒肥比共4个处理,分别为 5∶5、6∶4、7∶3、全部作基蘖肥施入(10∶0),设1个空白作对照,共5个处理随机区组排列,5次重复。总施氮量为195 kg·hm-2,各处理相同,磷肥(P2O5)每处理 90 kg·hm-2,全部作基肥,钾肥(K2O)每处理150 kg·hm-2,基肥60%,穗肥40%,水分、病虫害防治等农艺措施按常规管理。氮肥运筹处理基肥统一为40%,追肥按照适当后移的原则逐步减少分蘖肥的用量,增加穗粒肥的用量,具体为:①10∶0处理:前期基蘖肥占100%,后期不施穗粒肥;即基肥40%,分蘖肥60%;②7∶3处理:前期基蘖肥占70%,后期穗粒肥占30%;即基肥40%,分蘖肥30%,穗肥20%,粒肥10%;③6∶4处理:前期基蘖肥占60%,后期穗粒肥占40%;即基肥40%,分蘖肥20%,穗肥20%,粒肥20%;④5∶5处理:前期基蘖肥占50%,后期穗粒肥占50%;即基肥40%,分蘖肥10%,穗肥20%,粒肥30%;⑤对照(CK):以不施氮肥区作对照。

1.3 调查与分析方法

分别在抽穗期、成熟期取样,将叶、茎、穗分别装入样品袋,105℃杀青10 min,70℃烘72 h至恒重,称取干重。样本烘干粉碎后统一测定含氮量,植株组织含氮量采用凯氏半微量定氮法测定,计算稻株各生育阶段的含氮率、吸氮量。成熟期取样考种,收割后计实产。

1.4 有关参数计算方法

茎鞘物质转运率(%)=(抽穗期茎鞘干重-成熟期茎鞘干重)/抽穗期茎鞘干重×100%;

氮肥农学利用率=(施氮区产量-空白区产量)/施氮量;

氮肥表观利用率=(施氮区植株总吸氮量-空白区植株总吸氮量)/施氮量;

氮素籽粒生产效率=籽粒产量/植株氮素积累量;

氮素收获指数(%)=籽粒氮积累量/成熟期总氮积累量×100%;

试验数据采用Excel和DPS软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 氮肥后移对产量及产量构成因子的影响

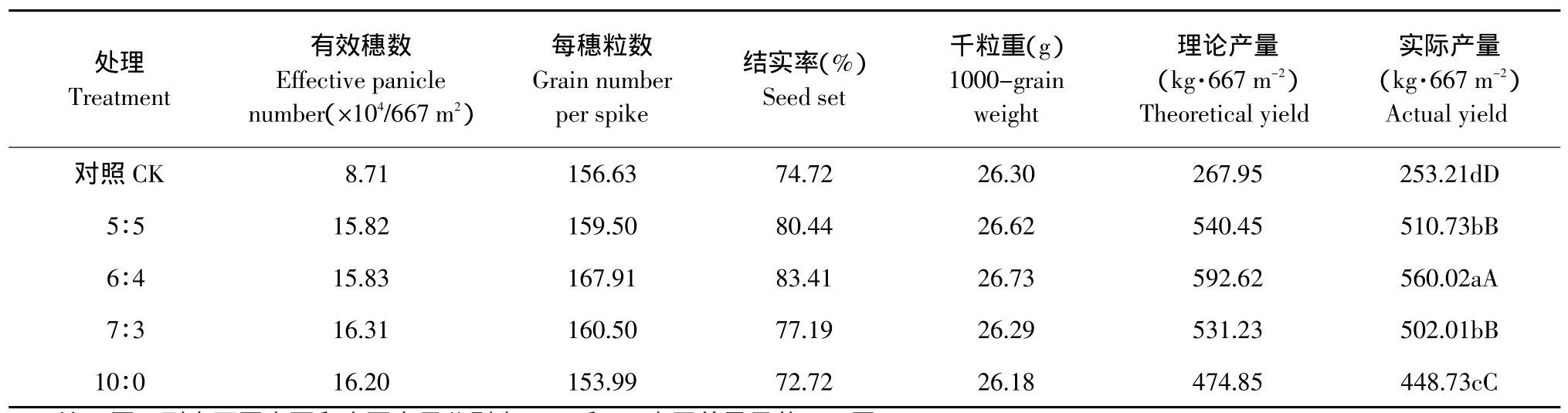

由表1可知,实际产量以基蘖肥与穗粒肥比为 6∶4 的最高,达 560.02 kg·667 m-2,基蘖肥与穗粒肥为5∶5的处理次之,实际产量为510.73 kg·667 m-2,5个处理的产量由高至低顺序依次为:6∶4>5∶5>7∶3>10∶0>CK。基蘖肥与穗粒肥的比例过高或过低均不能达到最高产量水平,氮肥前期过多,则无效分蘖过多,有效分蘖临界期后生长旺盛产生过多的无效分蘖;氮素追肥全部作基蘖肥在分蘖期一次性施完,其最高苗可达20万·667 m-2以上,有效穗数增多,穗小粒少,结实率低,进而缩小库容,降低产量。基蘖肥与穗肥比例为6∶4时,水稻高产的群体结构最合理,有效穗、穗粒数、结实率与千粒重的乘积最大,协调产量的各个因子达最佳值。蘖肥增加,穗肥减少,造成前期旺盛生长,中期吸氮不够,没有形成健壮的群体,后期积累就不够,库源失调,产量降低。

表1 氮肥后移对产量及产量构成因子的影响Table 1 Influence of postponing nitrogen fertilizer application on yield and yield components

2.2 氮肥后移对干物质积累与转运的影响

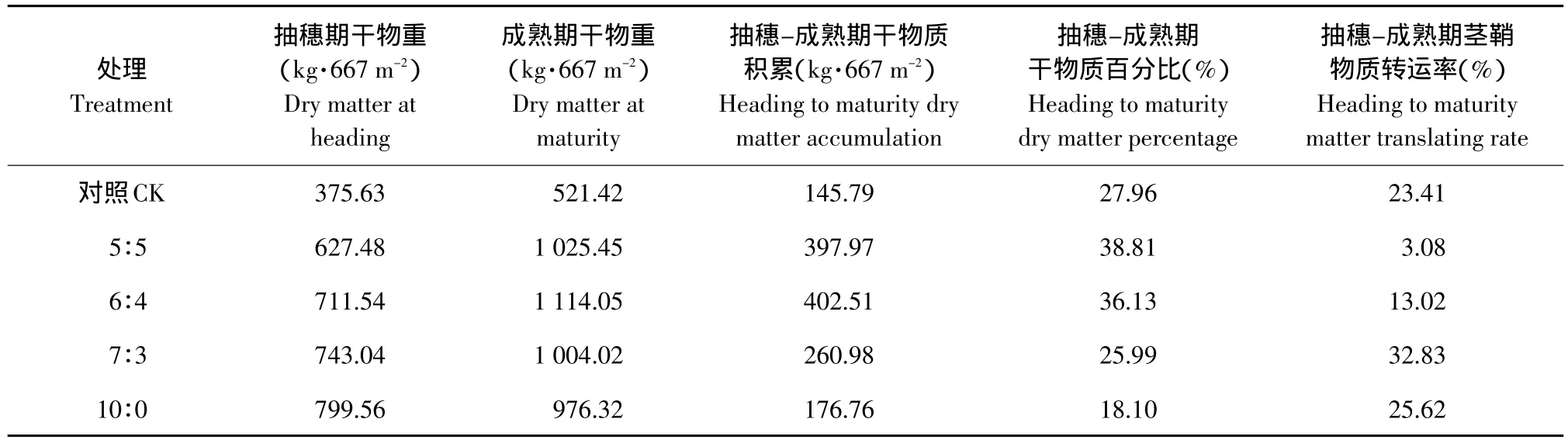

由表2可知,随着氮肥的后移,抽穗期干物质生产量明显减少,干物质生产量最多的是氮肥全部作基蘖肥的处理,达799.56 kg·667 m-2,比对照增加112.86%,干物质生产量最少的是5:5的处理,达627.48 kg·667 m-2,比对照增加67.05%;至成熟期的干物质生产量与产量呈正相关,干物质生产量大的,籽粒产量也高,籽粒产量与干物质积累量趋势一致,基蘖肥与穗肥比例6∶4处理干物质积累量最大。随着氮肥的后移,抽穗至成熟期干物质积累量明显提高,最高的是5∶5,占38.81%,其次是6∶4,占36.13%,各处理从高到低的顺序依次是5∶5>6∶4>7∶3>CK>10∶0;基蘖肥占较高比例的抽穗后,干物质积累量增加缓慢,光合积累干物质的能力降低,产量未提高。

表2 氮肥后移对干物质积累与转运的影响Table 2 Influence of postponing nitrogen fertilizer application on dry matter accumulation and translocation

由表2还可以看出,随着氮肥的后移,茎鞘物质转运率相对减少,其灌浆物质主要来源于抽穗后光合产物的积累,而茎鞘物质的转运率相对降低,说明氮肥后移的增产作用主要来源于前期留出部分生长空间供抽穗后高效叶的光合作用,使得穗大粒多,灌浆物质充足,结实率提高,从而提高产量。而来自抽穗前茎鞘物质转运的比例有逐渐降低趋势。

2.3 氮肥后移对水稻氮素吸收的影响

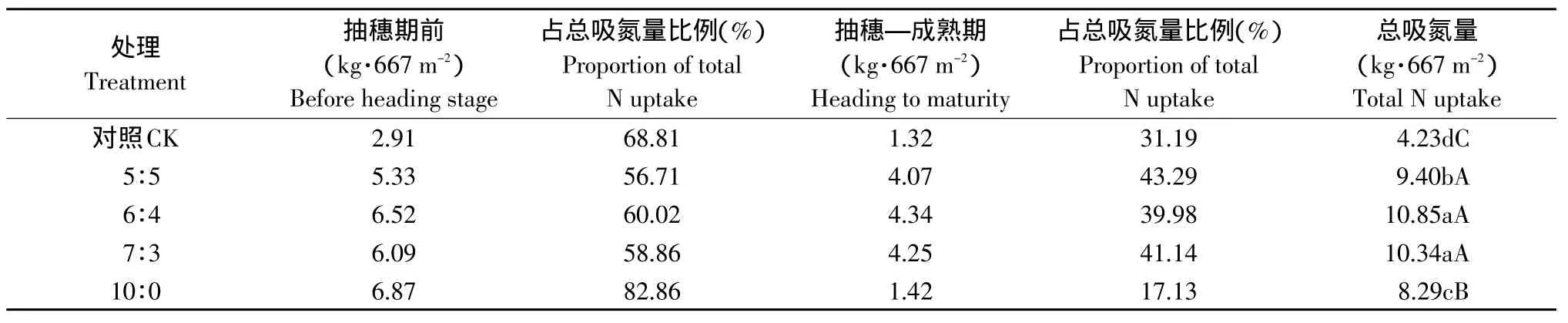

由表3可知,基蘖肥与穗粒肥的施用比例对扬两优6号植株不同生育阶段吸氮量有明显影响,基蘖肥施氮量多,则抽穗期前吸氮量也较多。如表3所示,抽穗期前植株吸氮量最高的是氮肥全部作基蘖肥的处理,为6.87 kg·667 m-2,占总吸氮量的82.86%,总的顺序是10∶0>6∶4>7∶3>5∶5>CK。而总吸氮量则以6:4处理最高,总吸氮量由大到小的顺序是6∶4>7∶3>5∶5>10∶0>CK,说明同样的施氮量,最终吸氮量与氮肥运筹有关,运筹合理,则吸氮量高,不合理则吸氮量降低;各阶段吸氮量与氮肥运筹也有关,基蘖肥占较高比例,前期吸氮量高,无效群体过大,后期吸氮不够;随着氮肥后移,增加后期穗粒肥的比例,抽穗以后吸氮量会增加。

表3 氮肥后移对植株生育阶段吸氮量的影响Table 3 Influence of postponing nitrogen fertilizer application on nitrogen uptake at different growing stages

2.4 氮肥后移对水稻氮肥利用率的影响

氮肥利用率指标有氮肥农学利用率和氮肥表观利用率等。氮肥农学利用率是指施入1 kg纯氮增产的稻谷产量;氮肥表观利用率指作物来自于施肥中的吸氮量占施肥量的百分比。由表4可以看出,在施等量氮肥情况下,氮肥农学利用率最高的是6∶4处理,达23.6 kg·kg-1,最低的是氮肥全部作基蘖肥的处理,达15.04 kg·kg-1,5∶5和7∶3处理中等;从氮肥表观利用率来看,最高的是6∶4处理达50.92 kg·kg-1,其次是7∶3处理达46.98 kg·kg-1,最低的是全部作基蘖肥的处理;生产100 kg稻谷吸氮量最高的是7∶3处理达2.06 kg,其次6∶4处理达1.94 kg,5∶5和10∶0处理接近1.84~1.85 kg,说明氮肥适当后移不仅能提高水稻籽粒产量,而且能提高氮肥利用率,从而减少其对环境的影响,达到水稻产量与氮素利用率的统一。

表4 氮肥后移对氮肥利用率的影响Table 4 Influence of postponing nitrogen fertilizer application on nitrogen using efficiency

3 讨论与结论

氮素是作物最重要的产量限制因子之一。不同氮肥运筹方式对水稻产量及氮肥利用率有很大影响。本试验结果表明,氮肥适当后移可提高水稻产量和氮肥利用率。合理的氮肥运筹,能优化超级水稻群体结构,提高水稻籽粒产量和氮肥表观利用率、氮肥农学利用率,实现产谷效率与氮素利用率的统一。本试验基蘖肥与穗粒肥比例为6∶4时籽粒产量和氮肥利用率最高,而全部作基蘖肥则产量和氮肥利用率均最低。

前期氮素供应过多,基蘖肥占比例大,则容易奢侈吸收,发生大量无效分蘖,增加拔节期吸氮量及无效分蘖吸氮量,拔节前群体增加,群体过大,无效生长增加,有效的茎蘖个体弱小,颖花数不足,库容缩小,从而降低后期的吸氮量而减产。氮肥适当后移,有利于水稻植株后期氮素吸收,对于提高水稻后期光合同化能力,延缓叶片衰老、促进光合同化物运转等方面具有重要作用,从而增加后期的干物质生产,提高籽粒产量。但是后期氮肥过多,则前期的群体数小,后期库不足,也会降低产量。

综上所述,从产量和氮肥利用率及氮素吸收方面考虑,扬两优6号比较合理的氮肥后移方式为60%作为基蘖肥,40%作为穗粒肥,该氮肥运筹方式能优化水稻群体结构,提高氮肥利用率和氮素吸收,减轻环境污染,增加收益。

[1] 冯涛,杨京平,施宏鑫,等.高肥力稻田不同施氮水平下的氮肥效应和几种氮肥利用率的研究[J].浙江大学学报:农业与生命科学版,2006,32(1):60-64.

[2] 王月福,姜东,于振文,等.高低土壤肥力下小麦基施和追施氮肥的利用效率和增产效应[J].作物学报,2003,29(4):491-495.

[3] 李雪娟,汤剑平,庄静.近年水稻生产上的技术问题和节肥增效技术[J].上海农业科技,2004(4):26-27.

[4] 朱兆良.农田中氮肥的损失与对策[J].土壤与环境,2000,9(1):1-6.

[5] 董桂春,王余龙,张岳芳,等.不同氮素籽粒生产效率类型籼稻品种产量及其构成的基本特点[J].作物学报,2006,32(10):1511-1518.

[6] Peng S B,Cassman K G.Upper thresholds of nitrogen uptake rates and associated nitrogen fertilizer efficiencies in irrigated rice[J].Agronomy Journal,1998,90(2):178-185.

[7] 江立庚,曹卫星,甘秀芹,等.不同施氮水平对南方早稻氮素吸收利用及其产量和品质的影响[J].中国农业科学,2004,37(4):490-496.

[8] 霍中洋,葛鑫,张洪程,等.施氮方式对不同专用小麦氮素吸收及氮肥利用率的影响[J].作物学报,2004,30(5):449-454.

[9] 丁艳锋,刘胜环,王绍华,等.氮素基、蘖肥用量对水稻氮素吸收与利用的影响[J].作物学报,2004,30(8):762-767.

[10] 宋桂云,徐正进,贺梅,等.氮肥对水稻氮素吸收及利用效率的影响[J].中国土壤与肥料,2007(4):44-48.

[11] 曾建敏,崔克辉,黄见良,等.水稻生理生化特性对氮肥的反应及与氮利用效率的关系[J].作物学报,2007,33(7):1168-1176.

[12] 张洪程,王秀芹,戴其根,等.施氮量对杂交稻两优培九产量、品质及吸氮特性的影响[J].中国农业科学,2003,36(7):800-806.

[13] 李广宇,彭显龙,刘元英,等.前氮后移对寒地水稻产量和稻米品质的影响[J].东北农业大学学报,2009,40(3):7-11.

[14] 张慧,彭显龙,刘元英,等.前氮后移对寒地水稻群体质量的影响[J].土壤通报,2011,42(2):402-406.