瑞士70%中学生上技校

2012-02-10

●本报特约记者 舒 畅

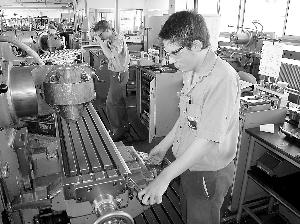

每当看到瑞士产品,人们无不为其实用的功能、完善的设计和精美的包装所打动。“瑞士造”之所以享誉世界,得益于瑞士拥有充足的熟练技术工人,他们是“瑞士造”的基石,比例占到瑞士中学毕业生的70%左右。换句话说,70%的瑞士学生中学毕业后不上大学,而是进入各类技术学校和专科学校。

选择上大学的不到1/3

瑞士学生接受完9年义务教育后,并没有出现中国那样“千军万马过独木桥”的高考现象。学生的去向大致分为比例相等的三部分:一部分继续读3年大学预科(高中),但其中只有约一半学生能升入大学;一部分上各类专业技术学校;还有一部分选择进入企业开办的技校半工半读。

瑞士各行各业,包括钟表、机械和服装等企业都有一套学徒制度。一般来说,这些企业的学徒工和各类专业技术学校的毕业生都能找到适合自己的工作。大学毕业生拿到的是一张高等教育文凭,有理论但没有实际工作能力,需要几年的培养才能独当一面,而技术学校和学徒工制度培养出来的人才得到的是“立体”教育,学业结束马上就可以上岗。

记者在采访中了解到,技校不是随便可以上的,一些企业在招收学徒工时还要看学生在义务教育阶段各科的成绩和操行评语,操行不好的学生也不招收。学徒工中有不少女生,她们主要学信息管理、旅游、营销、文秘等工种。

22岁的塞巴斯蒂安是世界著名包装机械企业博思特的企业技校学徒工。他说,他不喜欢书斋经院式的大学生活,认为在企业工作能够发挥自己动手能力强的特长。现在,他已工作两年,工作得心应手。记者在博思特采访时遇到20多名来实习的洛桑联邦高等工学院的大学生。他们说,一个月的实习让他们体会到,书本知识与实践工作存在巨大的差异,他们可以在电脑上设计各类机械图案,但并不了解他们的设计是否符合客户需求,是否能够付诸实施,实践让他们对自己的学习有了更加清醒的认识。与大学生们相比,作为同龄人的塞巴斯蒂安显得更加成熟、自信。

学徒工福利待遇都很好

斯蒂凡是日内瓦一家著名钟表厂的技校学生,他中学毕业后选择了这家企业开办的技校学习钟表制造。经过两年的学习,他和两名同学在师傅的带领下开始组装一套豪华怀表。这套表只有4块,需要一年时间才能完成,但可以卖出3000万瑞士法郎(1瑞郎约合1美元)的价格。也就是说,作为一名学徒工,斯蒂凡一年可为企业创造1000万瑞郎的价值!他给记者算了笔账:4年技校生活期间,每个月可得到1000瑞郎的报酬,每年有带薪假,毕业后,每月的工资数达5000多瑞郎;而上大学的同学,要上3年高中和4年大学,7年后才开始找工作!

采访中,学生们告诉记者,他们都是根据自己的兴趣和爱好选择未来,家长只提供参考意见。综合来看,上技校和专科学校有以下几方面的优势:首先,西方社会并不歧视蓝领阶层。在竞争日益激烈的当今社会,人们注重的是独立工作和生活能力,像钟表、食品、旅游、金融、机械等专科学校和企业技校是年轻人趋之若鹜的理想追求;第二,专科生和技校生经过四年的学徒后,还可以通过上工程师学校或接受继续教育成为企业高层领导人。瑞士许多大企业的CEO和高层主管就是技校生或学徒工出身;第三,技校生或学徒工进入企业实习就可领取工资,基本可以满足个人消费,而准备上大学的同龄人则仍需要家庭的全部资助。

博思特公司对学徒工的规定是:学徒工享受企业的各类福利待遇,每年领取13个半月工资,而且有五周带薪假。难怪塞巴斯蒂安说,他考取了博思特的技校后,全家人好好庆祝了一番,因为只要他完成学业,就等于在世界著名企业找到了一份待遇丰厚的工作。

中国应改变高学历思路

瑞士的各类专科学校源于早期的行会,主要由有经验的老师傅手把手培训学徒工。而现在,系统化的现代教育手段已完全运用到学徒工教育体制中,同时注意培养社会责任感、团队精神和环保意识。在许多专科学校的年终考评中,这一部分内容和专业实践技能各占50%,并与学徒工的年终奖金挂钩。

作为世界上最大的发展中国家,中国也是制造业大国,但是中国产品的技术含量和品牌影响力与发达国家相比有相当差距。究其原因,主要是我国企业工人的技术水平总体不高且参差不齐。在中国人的心目中,“万般皆下品、唯有读书高”的传统思想仍然根深蒂固,社会上看重的是高学历。一些企业忽视了对学徒工的培养,招聘员工时看重的是学历和文凭,客观上造成了技术工人短缺。另一方面,很多老工人担心下岗分流,也不愿意带徒弟。“中国造”要提高档次,在世界市场占据应有的地位,必须从根本上重视提高产业工人的理论、技术和社会素质,消除重脑力劳动轻体力劳动的社会痼疾,加强专业技术培训的投资,提高产业工人的福利和收入水平。▲