西汉夏侯灶墓出土天文仪器新探

2012-02-08石云里

石云里 方 林 韩 朝

(1.中国科学技术大学科技史与科技考古系,合肥 230026;2.安徽博物院,合肥 230061;3.阜阳博物馆,阜阳 236000)

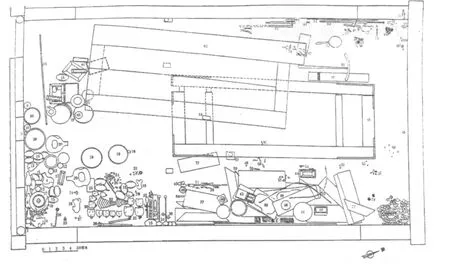

1977年,考古学家发掘了安徽阜阳罗庄双古堆西汉汝阴侯夏侯灶(?~公元前165)墓,在墓室中找到大量漆器、铜器、铁器、陶器和杂器,其中包括太乙九宫占盘、六壬栻盘和二十八宿盘各一件[1]。后三件器物与术数和天文学有关,其功能和意义已经得到初步探讨[2—10]。最近,为配合安徽省博物院新馆布展,我们对该墓出土文物进行了重新分析,发现其中另外两件结构奇异的漆器也具有重要的天文学意义。其中第一件文物,编号37(图1),出土时位于陶编镈、编磬和陶编钟附近,因功能不详而被定名为“不知名漆器”[1]。第二件编号43,出土时位于六壬栻盘和二十八宿盘边上(图1),当初考古学家推测它可能是用于支撑栻盘的“栻盘架”,同时又称之为“漆盒”[1]。这几件漆器出土时木质虽然已经严重腐烂,但它们较耐腐的漆皮却保留了有关它们结构和尺寸的基本信息,并被考古学家细心地测量和保存下来,绘制了1∶1大小的图纸。经过对这些保留材料和数据的科学分析可以发现,所谓“不知名漆器”实际带有测定春秋分和冬夏至正午影长的功能,是迄今所见的我国历史上最早的一件圭表实物。至于所谓的“栻盘架”,其实是二十八宿盘的支架,可以将该盘支撑到赤道面内,形成一个天体赤道经度的观测装置。它的存在表明,最迟在西汉初年,赤道观测仪器确实已经在中国出现。这两架仪器是迄今所见年代最早、结构完整并具有明确年代的天文观测仪器,其中的二十八宿盘及其支架应该就是汉代文献中所说的“圆仪”,是中国浑仪的直接始祖。特将有关研究结果报告如下。

图1 汝阴侯夏侯灶墓平面图及“不知名漆器”的位置[1]

1 “不知名漆器”探密

所谓“不知名漆器”其实是一件木质彩绘漆器,制作十分精美,可惜出土时已经严重腐烂(图2,图3)。所幸留存下来的漆皮较为完整,可以测绘出其具体结构和尺寸。器物主体为完全对称并以木铰链连接、可折叠的两个部分(图4a),展开总长68厘米,宽6.2厘米,厚2.2厘米,两部分折叠起来后的长度为34.5厘米(图4b)。两部分的中部均被镂空,镂空部分分为两个层次:上层(折叠起来后为内侧)为长方形,内有一个可折叠的长方形立耳,立耳全长16.8厘米,长方形部分长14.9厘米,宽4.2厘米,厚0.4厘米,中部各有一个圆孔;下层造型奇特,一半正好容纳两个刀形木块的组合,另一半则正好填入一个猪龙头状木块(图6)。整件器物共有四件形状相同的刀形木块(图4c),两件猪龙头状木块(图4d)。两件猪龙头的背面分别有“一”、“二”两个编号数字,另外还各有一个特殊图案,均由四个“⊥”形符号围绕一个中央圆点构成,只是在两件猪龙头上所处位置不一样。

图4 汝阴侯墓出土“不知名漆器”结构与附件图(阜阳博物馆)

两个猪龙头背面由“⊥”形符号构成的图案十分引人注目①以下对该图案意义的古文字分析蒙李修松教授提示,特表示感谢。。在甲骨文和金文中都可以找到“⊥”形符号,可释为土([11],尤其是其中的“粹907”)。《说文解字》云:“(圭)从重土”([11],418页)。所以,该符号可能与“圭”字有关。圭在秦汉时期是玉制礼器,但其中的“土圭”却具有测量功能。《周礼·地官·大司徒》曰:“以土圭之法测土深,正日景,以求地中。……日至之景尺有五寸,谓之地中……。凡建邦国,以土圭土其地而制其域。”郑玄注云:“土圭所以至四时日月之影也,测犹度也,不知广深,故曰测。”[12]可见,土圭是一种长度测量工具,可用于土地和四季日影长短的测量。又《周礼·春官·典瑞》曰:“土圭以致四时日月,封国则以土地。”郑玄注云:“以致四时日月者,度其景至不至,以知其行得失也。……土地,犹度地也。封诸侯以土圭度日景,观分寸长短,以制其域所封也。”([12],卷20)《周礼·考工记·玉人》曰:“土圭尺有五寸,以致日,以土地,以求地中,故谓之土圭。”郑玄注云:“致日,度影至不。夏日至之影尺有五寸,冬日至之影丈有三尺。土,犹度也。建邦国以度其地而致其域。”([12],卷31)也就是说,所谓“致日”就是用“土圭”测量四季的日影,以便了解在特定节气的日影是否达到历法所推的长度,由此审定人君行为的得失;而所谓“土地”就是通过日影测量来确定封地范围。这表明,土圭的长度为一尺五寸,其中的“土”有“度”字之意。

另外还有古文字学家认为,甲骨文中的‘士’字作‘⊥’形,文意是耕种的男人,而本意则是“原始农业阶段以点种棒插土以耕种之意”。“士字为插木于土,也就可以作为立表于土之意”。而从金文看,“圭”字“本从二士,后作二土乃是传写之讹。我们认为,圭从二士之本义应当是:上‘士’即‘⊥’是地上插竿入土为表;下士为上‘士’在地上所投之日影。故而圭之本义为‘木表及其投射之日影’,引申而测影之工具亦称为圭,即后之土圭。《周礼·考工记·玉人》:‘土圭,尺有五寸,以至日,以土地。’郑注:‘土,犹度也。’可知‘土圭’就是致日影以度其长短的玉制工具,其特征是用以为度。引申而玉器之形似土圭者亦谓之圭,即‘珪’字义”[13]。

由此可见,汝阴侯墓的这件“不知名漆器”上的“⊥”形符号及其构成的图案应该与立表测影有关,而且与《周礼》所说的“土圭之法”存在某种联系。该器物折叠起来后较长一侧的长度为34.5厘米,按照西汉的长度标准(1尺=10寸=23厘米)[14],差不多是1尺5寸,正好是《周礼》中所说的土圭的长度,这似乎也表明了该器物与土圭之间的某种联系。

既然土圭的功能之一是测量日影,确定节气,则与之配合的必然有用于投射日影的装置,也就是一根直立的标杆,古人称之为表。表是中国古代最古老、最简单、同时也是最重要的一种天文仪器,主要用于测定方向、季节和时刻([7],174~183页)。其中,立表定节气就是通过测量正午太阳投下影子的长短来确定节气的日期。由于太阳正午的中天高度会随季节变化,从冬至时最低变到夏至时最高,正午时投下的表影也随之由最短变到最长,显示出不同节气的到来。

立表测影在我国历史可以上溯到新石器时代中期,商代甲骨文中的“立中”也被认为是立表测影的文字记载[15]。在季节测量上,最初人们可能只是把表立于平地,后来则在表根部加上了一个由南向北延伸的长条形基座,既可以将表固定住,又可以作为日影的接收器,更可以一劳永逸地将太阳中天的方向指示出来。如果在基座上刻上刻度,还可以直接读取影长的数据。《三辅黄图》中提到西汉“长安灵台……有铜表,高八尺,长一丈三尺,广二寸,题云太初四年造”[16],其中的“长一丈三尺”显然是就表的基座的长度而言的。很可能由于土圭也是用于测量影长的,所以后来人们就把表的基座称为圭。例如,《隋书·天文志》“晷影”节提到:“梁天监中,祖暅造八尺铜表,其下与圭相连。圭上为沟,置水,以取平正。”[17]这里的“圭”显然就是指八尺表的基座,“圭表”的名字应该就是如此产生的。从与土圭之间的联系以及器物结构上来看,夏侯灶墓出土的这件“不知名漆器”非常像是一种圭表。这一推测还可以得到其他考古发现和文物科学分析结果的有力支持。

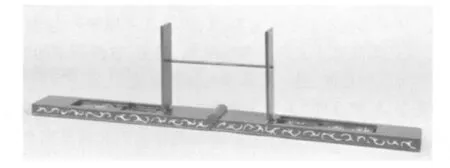

图5 仪征东汉墓出土的圭表[18]

1965年,江苏仪征石碑村东汉1号墓(属东汉中期以后)出土了一件带有刻度的尺状器物,最初被当成尺子(图5)[18],但经天文史家考证,确定它为一架折叠式圭表[19]。经测量,其表高19.2厘米,宽2.2厘米,厚1.3厘米;圭长34.5厘米,宽2.8厘米,厚1.4厘米。表可以折叠起来,纳入圭上留出的空槽。圭面带有刻度线,共15寸,每寸下又刻10分,以圆点表示[18]。按照圭面自带的刻度,该圭表表高8寸,对应于汉代通行的8尺高表的十分之一。由于圭面带刻度部分长34.39厘米,所以圭的整体长度基本上是15寸,同样与《周礼》中所说的土圭长度相同①之前的研究者们认为,仪征东汉墓出土的圭表是按照汉代实际圭表的尺寸缩小十分之一而制作的,目的是为了使之成为便携式仪器。至于为什么当时实际圭长为13.5尺(如前引《三辅黄图》所记),而仪征墓中的便携式圭表的圭长却有15寸,他们解释是“对测影来讲,重要的是表髙,圭长在一定限制下是可以不尽相同的”(文献[19])。现在看来,这只圭表在圭长设计上似乎遵从了《周礼》中所描述的“土圭”长度,而不单单是为了携带方便而进行了等比例缩小。。除了刻度,在圭的正面槽中有两枚铜方钉,而在圭面的另一端也有铜方钉一枚。三颗方钉中心距表足分别为圭面刻度的3.5寸、5.35寸和13.45寸,相当于汉代文献中所给出的夏至、春秋分和冬至标准影长的十分之一,显然是用于标定这些节气影长位置的[19]。经过对比可以发现,夏侯灶墓出土的这架“不知名漆器”与仪征东汉墓出土的可折叠圭表在结构上存在许多相似之处。例如,其两个可折叠侧立耳中腰上都有小孔,而仪征东汉圭表上的表上也带有一个小孔。另外,二者的主体长度均相当于土圭的长度,这似乎也不是巧合。不过,与仪征出土的东汉圭表相比,这件“不知名漆器”有一个重要差别,就是上面并没有可用于影长测量的刻度。然而,经过计算分析发现,在装上一号猪龙头和刀状木块后,利用该器物的外端、猪龙头上的⊥形纹饰中点和刀形木块组合成的直线型内肩(图6),可以实现对冬至、春秋分和夏至正午的影长的测量。也就是说,这三点的作用与仪征东汉墓出土铜圭表上的三颗铜方钉功能类似。

图6 器物面上的特殊点及其到立耳根部的距离(阜阳博物馆)

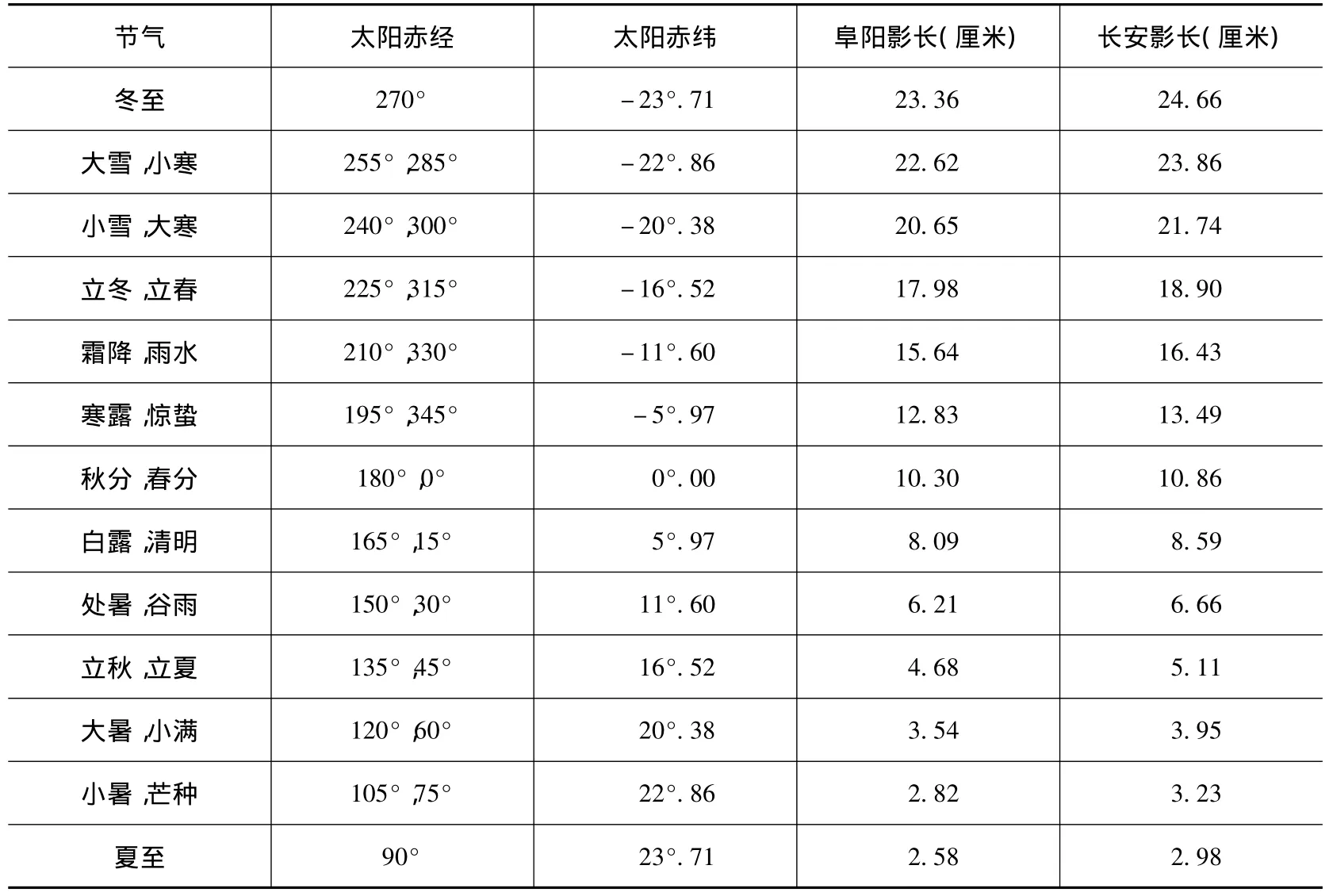

根据球面天文学原理,设太阳黄道经度为λ,赤道纬度为δ,太阳南中天的地平高度为α,黄赤交角为ε,表高为H,则地理纬度为φ处的正午平均表影长度①根据计算分析,当表髙在15厘米左右时,在阜阳和汉长安之间,四季正午影长的变化范围小于3毫米。L可由以下公式推求已知在汝阴侯夏侯灶下葬的公元前165年前后,黄赤交角ε=23°.7([20],68页表8)。如果“不知名漆器”确实是圭表,则其使用地区无外是汝阴侯的封地汝阴国(即现在的阜阳市颍泉区,地理纬度φ=32°90)和西汉的都城长安(地理纬度φ=34°31)。根据考古学家当初绘制的1∶1图纸的测量结果,冬至及其前后三个节气时表影落在“不知名漆器”两部分的槽外,有效表高H=14.92厘米;其余皆其表影落在槽内位置,有效表高H=15.4厘米。根据这些数据,可以算出两地二十四②汉初。节气影长的理论值(见表1,影长单位:厘米)。而根据根据1∶1图纸的测量结果,图6中位置1、2、3三点到立耳根部的距离依次为24.2、10.3、3.4厘米③这个长度正好是汉代的1.5寸,正好是《周礼》中所说的“夏至日影一尺五寸”的十分之一。,与表1中的理论值基本相符,偏离程度小于仪征东汉墓圭表的偏离情况④仪征东汉墓圭表对冬至及其前后三个节气的有效表高为18.9厘米,对其余节气为20.3厘米,按照仪征的地理纬度(32°.3),以及东汉中期(公元100年)的黄赤交角度数(23°.68)计算,可得在冬至、春秋分和夏至投下的平均影长依次是28、12.83和3.08厘米。而在东汉都城洛阳(地理纬度34°.65),冬至、春秋分和夏至的平均影长则依次是31.29、14.03和3.93厘米。而其表脚到三个同方钉中心(表面长0.68厘米)的距离依次是31.66、12.74和3.34厘米(据文献[19]所给出的测量数据)。。可见,这件所谓的“不知名漆器”确实具有测量四个最重要节气的功能,是一只结构特殊的圭表。

剩下的一个问题是:既然这件“不知名漆器”的一半就可以起到特殊圭表的作用,为什么还要把它做成对称的两部分?另一半的功用是什么?尤其是那个标号为“二”的猪龙头的用途是什么呢?对前两个问题的部分回答可能是这样:由于折叠性特征,这种圭表的两个立耳很难自己保持与圭面相垂直;这时候,只要将两个立耳中腰的两个圆孔用粗细正好的圆棍穿起来(如图7),则两个立耳即可被同时固定到与圭面垂直的位置。至于二号猪龙头,由于上面的⊥形符号到表脚的距离为12.36厘米,可以判断它可能是用于观测春分前或者是秋分后一个节气的,也就是惊蛰和寒露。至于为什么要选择这些节气,则仍然是一个未解之谜。

表1 阜阳和长安二十四节气影长理论值

图7 夏侯灶墓圭表复制件(安徽博物院)

还以一点值得指出,就是夏侯灶墓的这件特殊圭表是与两组乐器摆在一起的。在一位王侯府上,编镈、编钟和编磬这样的乐器很难说是纯粹的娱乐用品,更主要的可能是礼器。将测量节气的圭表和乐器放在一起,显然反映了古人认为音律与节气和月份之间存在着对应关系。例如,《淮南子》的“天文”和“时则”两篇中就有对二十四节气与音律对应关系的描述(表2)([21],40~42页)。

表2 《淮南子·天文训》中二十四节气与乐音的对应关系

2 二十八宿盘的赤道观测功能

夏侯灶墓出土的二十八宿盘([1~3],图8,图9)分上下两盘,盘心各有一个小洞,可以用圆棍穿进去将二者串起。上盘(图10-1)厚1.7厘米,直径23厘米。盘中央画有十字交叉线,且装饰有北斗七星,其中第五星正好与盘心的小洞重合。盘周带有宽4厘米的斜面边缘,周边打有等距针孔。出土时有部分针孔随边缘残缺,但根据其分布规律计算,小孔数目为365个,对应于古代的周天度数。下盘(图10-2)厚0.8厘米,直径25.6厘米,周边带有宽1.1厘米的斜面边缘,上面标有二十八宿的宿名和各宿距度(图11),它们的度数大多接近《开元占经》中所记录的二十八宿距度的“古度”。各宿分布并不均匀,明显是按照实际距度分布的。盘中心也画有十字线,一根两端分别指向斗和东井两宿,一根两端分别指向奎和轸两宿(盘上的轸宿所在部分正好残缺,但据分布规律可推知其位置)。

这一对圆盘的出土曾经在国际学术界产生了不小的影响,一时间相关专家对它的功能猜测纷纷。严敦杰推测它们“很可能是失传的璇玑玉衡,或是西汉初期的‘圆仪’”[2];殷涤非则认为这“是我国古文献没有记载过的汉初测天仪器具体实物,它启示汉初测天的应用方法”[3]。刘金沂[8]更加明确地提出,既然到西汉早期已经出现了不少天体观测位置观测的数据,包括《淮南子·天文训》、《史记·天官书》以及马王堆帛书《五星占》中的五星运行数据,则说明先秦时期已经存在精确的天文测角仪器。根据《周髀》中所记载的立表测二十八宿相距四方的方法,他推测夏侯灶墓二十八宿盘的上盘就是早期的天文测角仪器。圆盘可以被安放在赤道面内,在中央小洞中插上定标,在周围小孔里插上游标,利用定标和一个游标可以瞄准并记下一个天体的赤道位置,再用另一个游标瞄准并记下另一个天体的赤道位置,则两个游标之间的度数就是两个天体之间的赤道距度(赤道经度差)。而将圆盘安装在子午面内,并将盘面十字线中的一根对向北极,则可以在天体中天时利用定标和游标测出其赤道去极度(相当于赤道纬度)。根据二十八宿盘上盘刻有北斗七星的事实,他还推测这种圆盘有可能是传说中的上古天文测量仪器“璇玑玉衡”。而根据张衡“立圆为浑”、刘徽“立圆为丸”的说法,他又推测这种圆盘测角仪就是汉初文献中所记载的“圆仪”,并认为由于“圆仪”在测量远离赤道的天体时存在明显的局限性,所以才导致了“由圆到浑”的发展,最终产生了浑仪。

但是,也有学者认为夏侯灶墓的二十八宿盘不是观测仪器。例如,美国学者Donald J.Harper就推测该盘是一件星占仪器,是六壬栻盘上天盘的原型[4,6],因为二者都带有北斗形象,并且可以转动。由于这一原因,他将二十八宿盘改名为“转斗盘”(Dipper dial)。而英国学者古克礼(Christopher Cullen)则提出,仪器上的二十八宿可能比北斗更加重要,因此最好称之为“转宿盘”(Lodge dial)[5]。他同样认为,二十八宿盘不可能是天文观测仪器,因为首先它是同两件占星仪器一起出土的,其次汉初的历法水平已经很高,星占时也无须通过仪器的现场观测来获取所需的天文信息。他推断这架“宿转盘”是一架辅助星占的天文计算器,可以由已知的天体位置推出一些未知的天体位置。例如,如果知道某日夜半中天的宿度,则可以在“转宿盘”上与之正相对的位置上(相隔180°)读出此时太阳所在的宿度。

中国天文学史整理研究小组虽然认为早期测量天体赤道经度的仪器可能与二十八宿盘相去不远,并推测将之安放在赤道面内就可以测定天体的赤道入宿度(操作步骤类似于上引刘金沂提出的方法),但仍然断定:“在西汉初年,这种圆盘大概早已不作为天文仪器来使用了。因为作为一件天文仪器,它没有必要分成两个盘,而把二十八宿距度和整个刻度盘分开。夏侯灶墓中出土的,看来已经只是星占家手中的式盘部件了。”[7]

有趣的是,上述这些讨论者基本上都忽视了汝阴侯墓发掘简报中所提供的一条重要信息,也就是摆在二十八宿盘边上的那个“漆盒”。简报中没有发表它的照片,却较为详细地描述了它的结构和尺寸:“在这三件栻盘(简报当时把六壬栻盘、太乙九宫占盘和二十八宿盘统称为栻盘)近旁,还放置一个长方形漆盒,卷制,长27.5、宽16.5、高3.9厘米。盒的中间有一层横隔板,各半的木质已经腐烂,只存一层漆皮。在这层漆皮上放着一个框架,框架木条宽厚各为1.1厘米,框架长13.4厘米,宽(高)11.7厘米,中间一道横梁,框架呈‘日’字形。架上有两片方形漆片覆盖,漆片两端有钩、有环,两侧有铰链,盒的上两角有铜包角。盒底面正中有银支柱,支柱形状象‘如意’,支柱收起来弯正扣在盒边上,支起时使盒呈30°斜面,支撑的机关是银轴,轴在盒底板的凹槽内,槽壁挡住支柱限制盒身只能撑起30°的最大斜面。这个盒制作极为精致,又使用铰链、转轴等简易机械,是很罕见的,可能与上述三件栻盘的运用有关。”正是由于这个原因,发掘简报的插图中才将这个漆盒标注为“栻盘架”。而在结论部分论述完二十八宿盘后,简报中又再次提出:“同时出土的有支柱、铰链的漆盒,也很可能与测天有关,其用法、用途还待研究。”[1]

只有潘鼐在最近出版的著作中才详细引用了对这个“漆盒”的上述描述,并对其功能做了进一步推想:“它似与圆盘有关,当置于赤道面时,具有浑天仪雏形的二十八宿盘,就有可能是一件可兼用于定太阳位置的天文仪器了。因而,在未作更详细研究的情况下,还不宜遽作定论。”[10]

实际上,这个神秘的“漆盒”(图12)确实是一件十分关键的器物。虽然原物现在已经完全腐毁(图13),但当初考古学家们还是根据遗留的漆皮仔细分析和测量了它的结构与各主要部件的形状与尺寸,并绘出了详细的图纸。“漆盒”打开后就呈现出较为复杂的结构(图14),其上盖框中央装有一个金属铰链,铰链两端各装有一块木片3;所谓“日”字形架4就通过两个枢轴安装在上盖框两端。当把“日”字形架打开到垂直于上盖框平面的位置时,放平木片3,则正好将架子的底部抵死。所谓“如意”形撑脚(图12中盒子下部的撑脚)就安装在底盖下部右边的中间,折叠起来时“脚掌”部分正好合在5的位置。上盖与下盖1之间另装有一块大木板2,木板长26.4厘米,宽14.9厘米,板面上有一些不规则小孔,下端则带有两个小脚(图15),显示木板是用于支撑什么东西的。

过去,参与发掘的考古学家们把主要注意力放在“如意”形撑脚上,并且把六壬栻盘和太乙九宫占盘也作为与“栻盘架”有关的器物,所以对栻盘架的用法一直不得确解。其实,通过复原模型的试验立即就可以发现,由于“如意”形撑脚底部成直角,而且将它同底盖连接起来的“银轴”并无锁死功能,因此用它支起“栻盘架”时极不稳定,稍有震动立即倒塌。而六壬栻盘和太乙九宫占盘的尺寸也远远小于这个“栻盘架”,无论如何也难以想象它们之间如何配合使用。相反,二十八宿盘底盘的直径(25.6厘米)和“栻盘架”的长度(27.5厘米)却显示出较好的相关性,并且出土时的位置也更加接近(图1)。所以,它们可能才是真正的“一家子”。

图16 “栻盘架”最合理的支撑方法(安徽博物院)

其实,将木板2利用起来后,就可以形成一个最简单的支撑方式(图16左)。按照各部件尺寸仿制的模型表明,二十八宿盘的底盘正好可以卡在“栻盘架”上两个“日”字形架上端的凹槽中。只要将上下盘同心地叠在一起,在中心小洞中垂直插入一根指针作为定标,则可形成一个赤道日晷式的安装方式(图16右)。而为了加强整个装置的稳定性,可以用一根细线从前端“日”字形架两边的竖直柱开始缠成平行的两股,压过二十八宿盘上表面,再缠到后段“日”字形架两边的竖直柱上拉紧,并进而将两股线下拉到折起的“如意”形撑脚的脚掌部位,拉紧后进行捆扎,则可以达到加固整个装置的目的。由此可见,这个“如意”形物件的功能并不是一个撑脚,而是一个供绕线捆绑的钩子。

由于考古学家当初为我们量出了“栻盘架”各部件的尺寸,所以我们可以通过计算来分析,在按上述方法支撑起来后,二十八宿盘是否真的具有赤道观测仪器的特性。计算方法如下:

图17 二十八宿盘的赤道安装效果

如图17,设漆盒该长为L,支撑木板长为l,则按上述方式将漆盒支撑开后,其上下两盖之间的夹角θ为:θ将L=27.5厘米,l=26.4厘米代入上式,可得θ=57°.37,由此可知二十八宿盘中心定标与水平线线之间的夹角 α=90°-θ=32°.63,与阜阳的地理纬度32°.90基本一致。换句话说,这样支撑起来的二十八宿盘正好位于阜阳当地的赤道平面内,构成一个赤道观测装置,刘金沂等人所设想的天体赤道距度观测方式在这架仪器上完全可以实现。也就是说,所谓的“二十八宿盘”确实是一架天文观测仪器,至少可以用于天体赤道经度坐标的观测。而所谓的“栻盘架”更确切地讲应该是被称作“二十八宿盘架”。

3 结论与讨论

安徽博物院新馆布展创造了一个特殊的机缘,将天文史、考古和博物馆等方面的几位工作者带到了一起。原计划是对西汉夏侯灶墓中出土的“二十八宿盘”进行进一步研究,看看它与所谓的“栻盘架”之间有什么关系,无意中又发现了“不知名漆器”的特殊性,结果导致了对三十多年前出土的两件天文器物的重新研究,最后终于揭破这些器物身上沉寂了两千多年的秘密,发现了中国乃至世界上目前所见最早、并有确定年代的两件天文观测仪器,也改变了我们对汉代早期中国天文仪器史的不少认识。

通过我们的分析基本可以得出结论,夏侯灶墓出土的“不知名漆器”是一只特殊的圭表。尽管它的圭面上没有刻度,但却可以利用几个特殊点指示出春分、夏至、秋分和冬至正午表影的位置。从理论上来说,这种圭表的用途有两种。首先可以用它判断上述四个节气的到来,其次则是与当时历书中预测的四个节气日期对照,以判断四个节气的表影是否在历法计算的日期到达应该到达的位置。郑玄在注《周礼·春官·典瑞》“土圭以致四时日月”时说:“以致四时日月者,度其景至不至,以知其行得失也。”显然,这里的“度其景至不至”就要借助于上述第二种用途。其实,夏侯灶墓和仪征东汉墓出土的两只圭表的长度与《周礼》中所描述的土圭长度一致,这本身就表明这种“便携式”圭表与土圭传统之间的某种联系,也许就是为郑玄提到的那种仪式而制作的。

另一个结论是,夏侯灶墓出土的所谓二十八宿盘及其支架组合起来后,形成的就是一架赤道型天文观测仪器。围绕二十八宿盘功能的长期争论到此基本可以平息了,因为没有任何理由把这件器物说成是同六壬栻盘和太乙九宫占盘一样的星占工具,更不能因为其底盘上刻有二十八宿的名称而认为它是由原始天文仪器退化成的星占工具。相反,底盘上按照天象实际分布刻画的二十八宿正好为这架仪器提供了一个赤道宿度参照系,使这架仪器可以用于简单的天体位置推算。例如,按照刘金沂所设想的方法,可以先将上盘的第一个游标对准某一已知入宿度的天体,再用另一个游标对准一个位置未知的天体(如某行星)。将支架放平,把第一个游标对准底盘上第一个天体所在的宿度,则此时第二个游标所对的宿度就是第二个天体的赤道宿度。而且,用这种方法可以一次性地确定多个天体的赤道宿度。

实际上,这种利用定标和游标、沿着一个圆周进行天文观测的仪器在西汉初期并非特例,现存的两件西汉石刻“晷仪”[7,22]除了刻度与二十八宿盘上盘不一样(“晷仪”上所刻的为一日百刻的辐线),在主体结构上却与后者存在很大的相似性——中心都有较大的圆孔,显然是为中央的定标留下的;每根时间刻度辐线与圆周相交处都留有较小的圆孔,显然是为了插入游标而预留的;还有,这些晷仪虽然都刻在方石板上,但是它们圆周的直径基本上都在23.4厘米左右,也与二十八宿盘上盘的直径23.6厘米相当,大约为一汉尺。过去关于“晷仪”究竟是赤道式日晷还是地平时日晷存在诸多争议,有人认为它主要是测量日出日落方位的[22],有人认为它是赤道式日晷([7],180~182页),还有人认为它是比较粗略的地平式日晷[23]。另外,陈美东不仅认为它是一架赤道式日晷,而且还认为用它同样可以进行天体赤道距度的测量,其测量方法与刘金沂等人推测的二十八宿盘用法一致[24]。我们关于夏侯灶墓二十八宿盘赤道观测功能的研究表明,至迟到西汉早期,人们已经知道了赤道安装的方法。在这种情况下,利用“晷仪”这样的仪器在赤道面内观测日影以确定时间、并将同样原理用于天体赤道距度的观测是自然而然的事。

刘金沂认为,中国古代浑仪的诞生有过一个“从圆到浑”的发展过程([8],这个观点看来十分有道理。除了张衡的“立圆为浑”和刘徽的“立圆为丸”的说法外,在“浑仪”、“浑天”这些名词出现并通用之前甚至之后,人们称浑仪为“圆仪”①如《后汉书·律历志》:“甘露二年,大司农丞耿寿昌奏:‘以圆仪度日月行,考验天运。’”《晋书·天文志》:“暨汉太初,落下闳、鲜于妄人、耿寿昌等造圆仪以考历度。”但落下闳、鲜于妄人和耿寿昌实际上是浑仪的发明者和改进者,这部著作里提到它们时所谈的也是他们在这方面的工作。李志超认为,“浑仪”一词是张衡首创的[25]。,这也说明刘金沂观点的正确性。李志超考证提出,古人在指仪器时所用的“仪”字,本意是标杆的意思(如《尔雅·释诂》云:“仪,榦也。”),引申为瞄准而用的定标与游标[26]。如此,则二十八宿盘和“晷仪”都符合一个圆加上定标和游标这样的结构,它们都应该是最早的“圆仪”。尽管这种圆仪的最佳观测天区在赤道以北,但由于定标和游标相互平行,用于瞄准时构成的是一个面而不是一根线,所以只要定标足够长,同样可以对赤道以南一定范围内的天体(例如运动到赤道南的行星和月亮)进行观测,观测方法如下:首先,将眼晴从盘面抬高,并使定标切着上盘沿与赤道南的待观测天体重合;其次,在定标与天体之间的上盘沿上插上游标,并保持三点一线,即可记下该天体在赤道上的位置。当然,对过于远离赤道的南方星座,则无法进行观测。可能正是由于这个原因,才促使古人想到以环来代替盘,以彻底消除遮挡。而为了固定环以及相应的瞄准装置,就需要设置多个环,于是就有了从平圆到立圆的过渡,产生了被张衡称为浑仪的仪器。

然而,尽管盘变成了环,圆变成了浑,但是最核心的结构却没有变,并且一直被保持到将近二十个世纪之后——这就是赤道观测系统。正是从这个意义上来说,夏侯灶墓的二十八宿盘(或者更确切地说是圆仪)正是中国浑仪的直接始祖。

致 谢本文研究与写作得到安徽省文化厅、安徽博物院和阜阳博物院的大力支持,并同李志超师讨论。安徽省文化厅副厅长李修松教授专门组织听取过研究报告,并为“不知名漆器”上特殊符号的研究指出了具体方向。论文初稿曾先后在第十二届国际中国科学史会议(2010年6月,北京)、中国计时器史学会年会(2011年6月,深圳)、第十三届国际东亚科学史大会(2011年7月,合肥)以及第三届伽利略-徐光启国际天体物理会议(2011年10月,北京)上宣读,特对与会代表的评论与建议表示感谢。尤其要感谢英国李约瑟研究所所长古克礼先生在第十三届国际东亚科学史大会上对本文所作的积极评价。

1 安徽省文物工作队等.阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报[J].文物,1978,(8):12~31.

2 严敦杰.关于西汉初期的式盘和占盘[J].考古,1978,(12):334~337.

3 殷涤非.西汉汝阴侯墓出土的占盘和天文仪器[J].考古,1978,(5):338~343.

4 Harper D J.The Han Cosmic Board(Shih)[J].Early China,vol.4.1978 ~1979.1 ~10.

5 Cullen C.Some Further Points on the Shih[J].Early China,vol.6.1980 ~1981.31 ~46.

6 Harper D J.The Han Cosmic Board:A Response to Christopher Cullen[J].Early China,vol.6.1980 ~ 1981.47 ~56.

7 中国天文学史整理研究小组.中国天文学史[M].北京:科学出版社,1981.183~185.

8 刘金沂.从圆到浑——汉初二十八宿圆盘的启示[A]//中国天文学史文集,第三集.北京:科学出版社,1984.205~213.

9 王健民,刘金沂.西汉汝阴侯墓出土圆盘上二十八宿古距度的研究[A]//中国社会科学院考古研究所.中国古代天文文物论集.北京:文物出版社,1988.59 ~68.

10 潘鼐.彩图本中国古天文仪器史[M].太原:山西教育出版社,2005.49.

11 汉语大字典编辑委员会.汉语大字典(一)[M].成都:四川辞书出版社,武汉:湖北辞书出版社,1986.415.

12 郑玄(注),贾公彦(疏),赵伯雄(音义).周礼注疏[M].卷10.北京:北京大学出版社,2000.

13 温少峰,袁庭栋.殷墟卜辞研究——科学技术篇[M].成都:四川社会科学院出版社,1986.13~14.

14 邱光明.中国历代度量衡考[M].北京:科学出版社,1992.12~16.

15 肖良琼.卜辞中的“立中”与商代的圭表测影[A]//科技史文集,第10辑.上海:上海科学技术出版社,1983.27~44.

16 陈直.三辅黄图校证[M].西安:陕西人民出版社出版,1981.79.

17 中华书局编辑部.历代天文律历等志汇编(二)[M].北京:中华书局,1975.562.

18 南京博物院.江苏仪征石牌村汉代木椁墓[J].考古,1985(1):14~20.

19 车一雄,徐振韬,尤振尧.仪征东汉墓出土铜圭表的初步研究[A]//中国社会科学院考古研究所.中国古代天文文物论集.北京:文物出版社,1988.154 ~161.

20 J.Laskar.Secular Terms of Classical Planetary Theories Using the Results of General Theory[J].Astronomy and Astrophysics,Vol.157.1986.59 ~70.

21 刘安(注),高诱(注).《淮南子》注[M]//诸子集成(7).上海:上海书店,1986.40 ~42,69 ~87.

22 李鉴澄.“晷仪”——我国现存最古老的天文仪器[A]//中国古代天文文物论集.北京:文物出版社,1989.145~153.

23 郭盛炽.关于西汉日晷[A]//中国天文学史文集,第三集.北京:科学出版社,1984.214~236.

24 陈美东.中国科学技术史·天文卷[M].北京:科学出版社,2003.128~130.

25 李志超.仪象创始考[J].自然科学史研究,1990,9(4):340~345.

26 李志超.射仪考[A]//李志超.天人古义.郑州:河南教育出版社出版,1995.173~179.