治安民警的职业倦怠及其与社会支持、应对方式及自我效能的关系

2012-01-30杭荣华杨丽凤林谱杨玉祥穆露露

杭荣华,杨丽,凤林谱,杨玉祥,穆露露

(1.皖南医学院心理学教研室,安徽芜湖241002;2.芜湖市公安局人事科,安徽芜湖241000)

警察是职业倦怠的高发群体[1],长期处于职业倦怠状态,不仅严重影响警察个体的心身健康,而且可能会对公安部门的执法效果,乃至对社会稳定产生负面影响。目前国内以治安民警为研究对象的职业倦怠相关研究尚不多见。本研究旨在调查基层派出所治安民警的职业倦怠状况,分析其社会支持、应对方式及自我效能对职业倦怠的影响,从而为相关部门制定预防和干预措施提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 对象采用整群抽样的方法对某市市区基层派出所民警进行问卷调查。参加调查的在岗在编民警有240人,得到有效问卷221份。其中男177名,女44名;年龄21~59岁,平均(36±9.6)岁;高中(中专)及以下学历18人,专科学历93人,本科学历108人,研究生学历2人;未婚54人,已婚149人,离异或丧偶18人;工作年限1~5年者51人,6~10年者44人,11~15年者47人,16~20年以上者41人,20年以上者38人。

1.2 研究工具

1.2.1 一般情况调查表包括性别、年龄、婚姻状况、学历、收入、健康状况等。

1.2.2 职业倦怠问卷-服务行业版(MBI-HSS)[2]共22个项目,采用7级记分,包含情绪衰竭、人格解体和个人成就3个分量表。其中情绪衰竭和人格解体的得分越高,表示倦怠感越高;个人成就得分越高,表示倦怠感越低。

1.2.3 社会支持评定量表(SSRS)[3]量表共10个条目,包含主观支持、客观支持及社会支持利用度3个维度,每个维度的分数越高,反映其社会支持越好。

1.2.4 特质应对方式问卷(TCSQ)[3]测试结果包括积极应对和消极应对两个方面。

1.2.5 一般自我效能感量表GSES(general self-efficacy scale)[4]共10个条目,各条目均按1~4级评分。把所有10个条目的得分相加,再除以10为最后得分,得分越高表示自我效能感越强。

1.3 统计分析不同性别、工作年限、婚姻状况间的职业倦怠比较采用两样本t检验或方差分析,职业倦怠的影响因素采用多元线性逐步回归分析。

2 结果

2.1 基层治安民警职业倦怠现状在个人成就感方面,男性低于女性,表现出明显的性别差异(P=0.000),见表1;不同的婚姻状况间情绪衰竭因子存在显著差异(P=0.000),其中两两比较的结果显示:离异或丧偶组显著高于未婚组(P=0.003)和已婚组(P=0.000),未婚组显著高于已婚组(P=0.000),见表2;情绪衰竭因子在不同的工作年限间存在显著差异(P=0.000),两两比较的结果显示<5年组高于其他4组(P均<0.05),见表3。

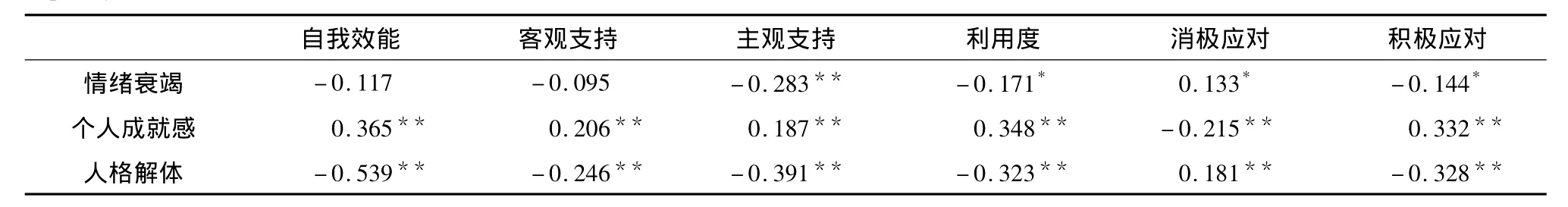

2.2 治安民警的职业倦怠与社会支持、应对方式及自我效能的相关分析对职业倦怠与社会支持、应对方式及自我效能进行直线相关分析,结果如下:情绪衰竭与主观支持、利用度、积极应对呈负相关,与消极应对呈正相关;个人成就感与自我效能、客观支持、主观支持、积极应对呈正相关,与消极应对呈负相关;人格解体与自我效能、客观支持、主观支持、利用度、积极应对呈负相关,与消极应对呈正相关。见表4。

表1 不同性别治安民警的职业倦怠比较Tab 1 Comparison of the occupation burnout prevalence in sexes of police officers

表1 不同性别治安民警的职业倦怠比较Tab 1 Comparison of the occupation burnout prevalence in sexes of police officers

注:①和②比较P<0.01

情绪衰竭个人成就感人格解体男(n=177)21.04±10.6921.21+6.33①15.11+6.88女(n=44)23.14±13.8226.50±8.45②13.86±7.49 t值0.9094.6191.059 P值0.3650.000**0.291

表2 不同婚姻状况治安民警的职业倦怠比较)Tab 2 Comparison of the job burnout prevalence in the police officers with diverse marital status

表2 不同婚姻状况治安民警的职业倦怠比较)Tab 2 Comparison of the job burnout prevalence in the police officers with diverse marital status

注:①和②比较P<0.01,③和①比较P<0.01,③和②比较P<0.01

22.39±7.4414.96±6.75已婚(n=149)18.56±9.84②22.06±6.9514.72±7.19离异或丧偶(n=18)情绪衰竭个人成就感人格解体未婚(n=54)26.20±12.15①34.67±6.32③23.56±7.6415.78±6.51 0.6950.828 F值26.6560.3650.189 P值0.000**

表3 不同工作年限的职业倦怠比较Tab 3 Comparison of the occupation burnout prevalence in subject with different length of services

表3 不同工作年限的职业倦怠比较Tab 3 Comparison of the occupation burnout prevalence in subject with different length of services

注:①分别和②、③、④、⑤比较均为P<0.05

22.24±7.6016.67±6.19 5~10(n=44)23.09±11.43②22.57±7.4714.00±7.88 10~15(n=47)21.45±11.44③22.75±7.4415.15±6.94 15~20(n=41)16.17±10.05④22.83±5.7513.46±6.86>20(n=38)18.71±9.57⑤20.74±5.7014.61±7.03 F值7.4550.5731.466 P值0.000**情绪衰竭个人成就感人格解体<5(n=51)27.59±10.89①0.6820.214

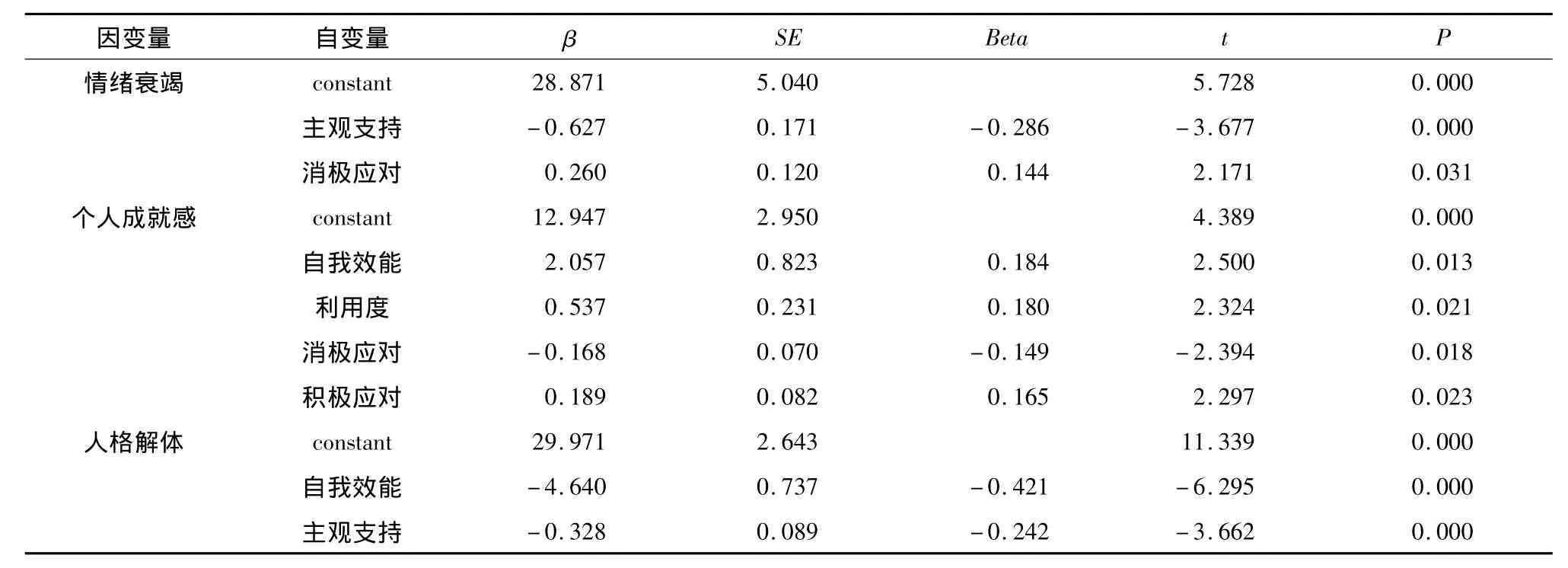

2.3 职业倦怠与自我效能、社会支持及应对方式的回归分析以职业倦怠三因素为因变量,以自我效能、主观支持、客观支持、利用度、消极应对、积极应对为自变量,进入水准α=0.05,剔除水准β=0.10进行多元线性逐步回归分析,结果发现:主观支持对情绪衰竭、人格解体有显著的负向预测作用;消极应对对情绪衰竭有显著的正向预测作用,而对个人成就感有显著的负向预测作用;利用度和积极应对对个人成就感有显著的正向预测作用;自我效能感对个人成就感有显著的正向预测作用,对人格解体有显著的负向预测作用。见表5。

3 讨论

3.1 人口学变量对职业倦怠的影响关于性别对民警职业倦怠的影响,各研究的结果并不一致[5-6]。例如Loo[6]的结果表明,男女民警在职业倦怠三因素方面均无差异。而本研究发现女性治安民警在个人成就感方面高于男性治安民警,可能与当今中国社会对于男女不同的角色定位有关。多数人认为男性的成功应体现在工作事业方面,因此男民警倾向于不断提高对工作成就的评价标准,难免会体验到失败感;而女民警关于工作成就的自我评价标准则相对较低,因而容易在工作中体验到成就感。

一般认为婚姻具有降低职业倦怠的作用[7]。本研究中离异或丧偶者的职业倦怠水平显著高于其他组,与上述研究结果[7]一致,可能与离异或丧偶者缺少来自家庭的支持有关。

情绪衰竭是职业倦怠的个体压力维度,指的是个体情绪处于极度疲劳、工作热情完全丧失的状态。在倦怠的3个维度中,情绪衰竭对个体的身体健康和心理健康的影响尤其显著[9]。以往的研究表明警龄越长,职业倦怠程度越高[1,8],而本研究表明工作年限小于5年组的情绪衰竭水平高于其他4组。工作年限小于5年的民警多为80后独生子女,他们对工作容易投入激情,但同时也容易产生浮躁情绪;当工作不顺利或无法很快实现理想目标时,容易体验到挫败感;因此会产生疲乏、缺乏活力、甚至悲观失望等情绪衰竭现象。

表4 职业倦怠与社会支持、应对方式及自我效能的相关(r)Tab 4 Correlation of occupation burnout prevalence with the social support availability,coping strategies and general self-efficacy capacity(r)

表5 职业倦怠与社会支持、应对方式、自我效能的多元线性逐步回归分析Tab 5 Multiple linear regression analysis of the job burnout,social support availability,coping styles and general self-efficacy capacity

3.2 社会支持与职业倦怠的关系社会支持是应对职业压力资源中最显著的外部资源。一般认为,缺乏社会支持是民警职业倦怠的促成因素[10]。对于基层派出所的治安民警来说,社会上的刻板印象使得群众对其工作缺乏理解和支持;以任务为导向的工作特点使得他们缺乏来自上级的支持;机关内部复杂的人际关系使得他们缺少来自同事的支持。本研究中,多元分析结果进一步证实了良好的社会支持能减轻职业倦怠。主观支持有助于维持个体良好的情绪体验[11],其中来自管理者和同事的支持尤为重要[12],因此增强社会支持是缓解民警职业倦怠的有效途径。

3.3 应对方式与职业倦怠的关系应对是介于应激与其结局之间的中介机制,不同的应对方式在相当程度上决定了个体的心理健康和工作效率[13]。本研究表明,积极的应对方式有助于提高个人成就感;消极的应对方式可以预测情感衰竭。通过直接面对并解决问题,可缓解情绪的疲惫感及对工作的冷漠感,增加民警的个人成就感;反之,采取消极、逃避的方式会加重身心耗竭。因此,积极有效的应对方式有助于预防和减轻民警的职业倦怠。

3.4 自我效能与职业倦怠的关系自我效能是个体对完成特定任务所具有行为能力的自信程度,是对职业压力资源最有影响力的内部资源。本研究证实自我效能感对个人成就感有显著的正向预测作用,即自我效能感越高,个人成就感就越强,这与对其他职业群体的研究一致[14-15]。自我效能感高的民警相信自己有能力应付各种挑战,在工作中会更加积极主动,面对挫折时也能坚持,因此更容易取得成功,体验到工作带来的成就感。

人格解体是职业倦怠的人际关系维度,表现为个体缺乏同情心,常以一种消极麻木的态度和情感去对待别人。有研究发现自我效能对人格解体有正向预测作用[16],而本研究的结果则是自我效能对人格解体有显著的负向预测作用。原因可能为:治安民警工作琐碎复杂,日常工作多为处理一般违法治安案件,少有突出的工作成绩被群众认可,从而对自我能力和价值产生怀疑,甚至有自暴自弃的想法。长此以往,易造成其工作热情降低,消极情绪不断增长。自我效能低的民警在工作中会采取得过且过、回避甚至麻木的态度,因此,管理者一方面要采用各种激励机制,充分肯定民警的工作成绩;另一方面,可以对他们进行自信心训练,帮助其正确评价自我,从而提高自我效能感。

综上所述,治安民警的职业倦怠与其社会支持、应对方式、自我效能有着密切的关系。因此,有关部门应采取各种措施,帮助治安民警建立广泛的社会支持系统和积极的应对方式,采取多种措施,通过提高自我效能来减少职业倦怠,尤其要关注男性、警龄短、离异或丧偶的治安民警,将其列为预防和干预的重点对象。

[1]李富业,陶宁,邢睿,等.民警职业倦怠现状及影响因素研究[J].中国职业医学,2010,37(6):466-468.

[2]MASLACH C,JACKSON SE.The measurement of experienced burnout[J].Journal of Occupational Behavior,1981,2:99-113.

[3]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[J].中国心理卫生杂志,1999(增刊):127-131;120-122.

[4]张作记.行为医学量表手册[J].中国行为医学杂志,2001(特刊):185-186.

[5]李儒林.民警职业倦怠研究[J].中国健康心理学杂志,2009,17(11):1319-1321.

[6]ROBERT LOO.Burnout among Canadian police managers[J].International Journal of Organizational Analysis,1994,2(4):406-417.

[7]STORM K,ROTHMANN S.A psychometric analysis of the Maslach Burnout Inventory-General Survey in the south African Police Service[J].South African Journal of psychology,2003,33(4):219-226.

[8]王成义,刘琪.国外民警职业倦怠研究述评[J].江苏警官学院学报,2006,21(4):136-140.

[9]张姝珥,许燕,蒋奖.民警的工作倦怠及与工作要求、工作资源和身心健康的关系[J].中国临床心理学杂志,2006,14(4):391-392,404.

[10]BISHOP GD,TONG EMW,DIONG SM,et al.The relationship between coping and personality among police officers in singapore[J].Journal of research in personality,2001,35(3):353-374.

[11]王惠,张宁.精神科医生职业倦怠及相关因素分析[J].中国临床心理学杂志,2009,17(1):111-114.

[12]COFFEY M,COLEMAN M.The Relationship between support and stress in forensic community mental health nursing[J].Adv Nurs,2001,34(3):397-407.

[13]张五七,赵存喜,郝加虎,等.1 916名高职院校学生总体幸福感与多种心理社会因素的关联研究[J].皖南医学院学报,2011,30(1):66-69.

[14]刘晓明,王丽荣,金宏章,等.职业压力影响中小学教师职业倦怠的作用机制研究[J].中国临床心理学杂志,2008,16(5):537-539.

[15]CHRIS L,ROBERT K.A survey of burnout among Australian mental health occupational therapists and social workers[J].Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,2004,39(9):752-757.

[16]王成义,王林松,刘琪.民警职业倦怠与自我效能感、工作压力和工作态度的关系[J].中国临床心理学杂志,2007,15(4):401-402,411.