皖北某县中学生艾滋病知识及态度的现况调查

2012-09-20何宇轩左淑娟吴慕云姚应水

陈 见,何宇轩,左淑娟,方 璐,吴慕云,卢 放,姚应水

(皖南医学院 1.预防医学系;2.人文管理系;3.护理学系;4.药学系;5.医学一系,安徽 芜湖 241002)

自1981年美国报告首个病例以后[1],AIDS在世界范围内迅速蔓延,并且HIV/AIDS正从特殊人群向一般人群扩散[2]。在我国,艾滋病已成为了严重的公共卫生问题,公众对艾滋病的知识、态度对艾滋病的预防和控制具有重要的意义。中学生正处于行为、生活习惯和价值观的形成时期,其对艾滋病的相关知识和态度对AIDS的预防和控制起着举足轻重的作用,因此在学校开展艾滋病健康教育能起到事半功倍的效果[3]。本课题组对皖北某县城乡在校中学生艾滋病的知识及态度进行调查,以了解该地区中学生对艾滋病的认识水平,为学校开展艾滋病健康教育提供理论依据。现将调查结果报道如下。

1 调查对象与方法

1.1 对象 以皖北地区在校中学生为研究对象,采用方便整群抽样的方法选取皖北地区某县中学生1 600人,收回有效问卷1 557份,有效率为97.31%。

1.2 调查方法和内容 采用自制调查问卷进行匿名式问卷调查,调查内容包括一般人口学特征、AIDS相关知识、态度的问题。现场调查由经过流行病学调查培训的调查员组成,以班级为单位对中学生进行问卷,对于学生漏项和缺项的情况,尽量督促学生完成问卷填写,以确保有效问卷质量。

1.3 资料整理与统计分析 对回收的有效问卷统一编码,利用Epidata3.0软件建立数据库,双重录入并进行逻辑核对。采用SPSS13.0统计软件包进行数据分析,一般人口学特征采用基本描述,不同年级、性别中学生对艾滋病知识及态度间的比较采用χ2检验。回答正确率(%)=(正确答题人数/答题人数)×100%。

2 结果

2.1 一般人口学特征 在收回的1 557份有效调查问卷中,男生 837人(53.76%),女生 720人(46.24%);初中生 453 人(29.09%),高中生 1 104人(70.91%);城市学生1 105 人(70.97%),乡镇学生452人(29.03%);其父母受教育程度大多为初中及以下程度。详见表1。

2.2 中学生艾滋病知识知晓情况

2.2.1 中学生艾滋病一般知识知晓情况 根据调查结果显示,在艾滋病的一般性知识中,中学生对于艾滋病的全名、艾滋病的致死原因、对抗艾滋病的标志这3项问题的回答正确率相对较高,但对于艾滋病相关政策方面的知识回答正确率较低,只有30%左右。

不同性别中学生对艾滋病一般知识回答正确率的比较中发现,对于艾滋病的一般性知识,如艾滋病的全名、致死原因、“艾滋病日”、对抗艾滋病的标志以及国家的“四免一关怀”政策、“VCT”是免费的政策等,男女生之间正确回答率差异均无统计学意义(P>0.05)。不同年级间比较发现,对调查对象中,高中生对艾滋病的全名(χ2=59.300,P=0.000)、致死原因(χ2=208.571,P=0.000)、蚊虫叮咬不会致病的原因(χ2=18.974,P=0.000)及对抗艾滋病的标志(χ2=6.571,P=0.010)问题的回答正确率高于初中生。见表2。

表1 研究对象的一般人口学特征(n=1 557)

表2 不同性别、不同年级中学生对艾滋病一般知识回答正确率的比较(%)

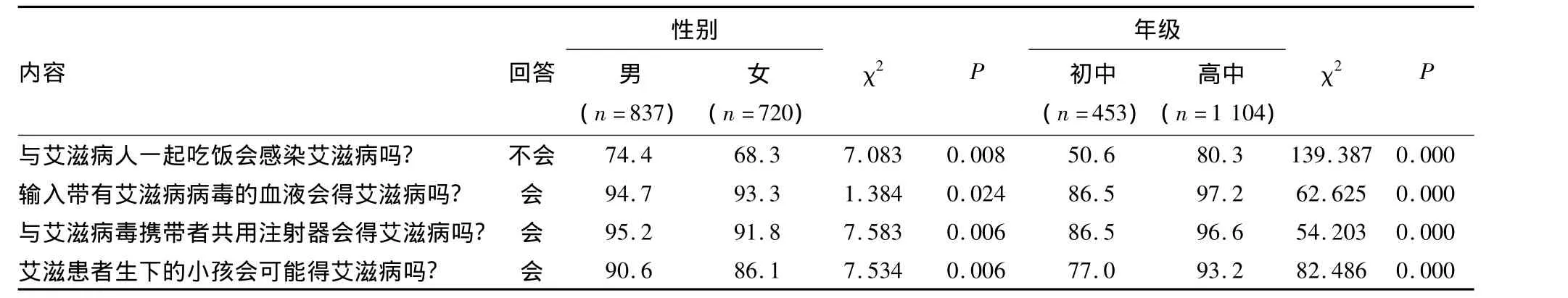

2.2.2 中学生艾滋病传播途径知识知晓情况 本次调查结果显示,对于艾滋病的传播途径,如艾滋病可以通过血液传播、性接触传播、母婴传播等问题,被调查中学生的回答正确率较高,均在90%左右。而对于艾滋病的非传播途径,与艾滋病人一起吃饭不会感染艾滋病这一题,被调查中学生的回答正确率为70%左右,相对较低。

针对不同性别、不同年级的中学生正确率回答的差异进行分析,结果显示,男生的回答正确率高于女生,高中生的回答正确率高于初中生,差异有统计学意义(P <0.01)。见表3。

表3 不同性别、不同年级中学生对艾滋病传播途径回答正确率的比较(%)

2.3 中学生对于艾滋病人的态度 调查结果显示,70%左右的被调查中学生可以接受与艾滋病人有社交性的接触,如乘同一交通工具、共用劳动工具,而且80%以上的被调查中学生愿意给艾滋病人做护理工作。但是,仅有40%左右的中学生可以接受与艾滋病人共同进餐或者从艾滋病患者处购物。而且30%左右的被调查中学生同意将艾滋病病人隔离。说明中学生对艾滋病病人仍存在一定程度上的歧视。

2.3.1 不同性别中学生对于艾滋病人的态度 对不同性别中学生对艾滋病人的态度的比较,发现在与艾滋病人共同进餐(χ2=5.279,P=0.022)、握手(χ2=4.338,P=0.036)两个项目中,男生的正向态度高于女生。而对于是否愿意给艾滋病人做护理工作(χ2=7.602,P=0.006),女生的态度好于男生。其他各项中,男女生之间的态度差异均无统计学意义(P >0.05)。

2.3.2 城乡中学生对艾滋病人的态度 本次调查发现,城乡中学生对艾滋病人的态度有差异。在与艾滋病人乘同一交通工具(χ2=50.025,P=0.000)、共用劳动工具(χ2=30.059,P=0.000)、共同进餐(χ2=29.903,P=0.000)、握手(χ2=79.559,P=0.000)等问题上,城市中学生的正向态度要高于乡镇中学生。在是否同意艾滋病人被隔离(χ2=21.314,P=0.000),是否愿意为艾滋病人做护理工作(χ2=6.846,P=0.009)两项中,乡镇中学生的正向态度较高。见表4。

表4 不同性别、城乡中学生对艾滋病人态度的比较(%)

3 讨论

自1985年首例艾滋病传至中国以来,我国艾滋病防治处于一个非常关键的时期[4]。我国艾滋病(AIDS)的流行已处于快速增长期,人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者以每年30%的速度上升[5]。事实上在当前阶段,预防艾滋病的大规模流行的技术条件已经具备,更多的阻碍是来自非技术层面的[6],其中人们对艾滋病的关注和态度就是一个很重要的方面。

3.1 中学生对艾滋病一般知识的知晓情况

3.1.1 初中学生艾滋病知识的知晓率比高中生低该县初中学生艾滋病知识的回答正确率比高中生要低,这与王超等的研究结果一致[7]。初中学生、高中学生艾滋病知识的总体回答正确率分别为66.67%、84.15%,尽管当地政府、教育局和卫生局已进行了多次有关艾滋病的知识宣传教育,可能是由于学生年龄偏低,不能达到理想的教育效果。这就反映了前期健康教育的薄弱之处,初中生年龄偏小,不能理解相关知识都增加了健康教育难度。世界各国防治艾滋病的经验表明,宣传教育和行为干预等预防工作是控制艾滋病最有效的策略和手段,特别是对青少年的宣传教育会起到事半功倍的作用[8]。

3.1.2 当地中学生对艾滋病知识的了解不够深入当地中学生对艾滋病知识的了解不够深入,对艾滋病的致死原因和蚊虫叮咬是否传播艾滋病及其原因等稍深入知识的回答正确率较低,缺乏深层次的认识。其中仅有28.8%的学生知晓“四免一关怀”政策,35.7%的学生知晓“自愿者检测(VCT)”是免费的。而姚应水等[9]研究表明,知识是预防艾滋病的基础和关键,只有具备系统全面的相关知识,才能形成正确的对待艾滋病病人或感染者的态度,在面临不良诱惑或环境许可情况下才有可能采取积极、健康的行为方式,避免有可能感染艾滋病病毒的危险行为。

3.2 中学生对艾滋病传播途径的知晓情况 中学生对艾滋病三大传播途径回答正确率相对较高。教育部于2003年3月下发了《中小学生预防艾滋病专题教育大纲》,当地政府也开展过多次全球基金学校预防艾滋病知识健康教育,就我们调查了解的情况看,该大纲在该县中学教育过程中得到了一定的落实,取得了一定的效果。艾滋病三大传播途径——血液传播、性接触传播、母婴传播的回答正确率分别达到了 94.10%、87.30%、88.50%,叶伟雄研究表明[10]中学生对AIDS三大传播途径——血液传播、性接触传播、母婴传播的答对率分别为83.36%、85.26%、75.50%,本次调查结果显示比叶伟雄研究结果高。这可能与当地政府加大了学校健康教育尤其对AIDS三大传播途径教育有关,说明了学校健康教育起到了一定效果。而对于艾滋病的非传播途径,被调查中学生的回答正确率相对较低。艾滋病知识,尤其是非传播途径知识对于消除恐慌、反对歧视有重要意义[11]。这提示今后开展艾滋病的宣传活动应将重点放在艾滋病非传播途径上,多进行积极正面的报道[12]。

3.3 中学生对艾滋病患者的态度情况 根据中学生对艾滋病相关态度的调查统计结果表明,不同性别不同类型的学校对艾滋病的传播的认识及态度不同。由表4知男女之间答题差异不显著,这与赵刚等[13]的研究显示不同性别中学生在艾滋病的知识差异无统计学意义是一致的。但城乡中学之间差异较大,城市中学生正确认识率明显高于乡镇中学生,具有统计学意义。中学生对目前我国艾滋病流行现状的认识存在不足,对艾滋病感染者或艾滋病患者存在一定的歧视,农村学生尤其严重,这可能与农村和城镇的经济发展、社会环境、文化背景、信息来源等不同有关,使得来自农村学生从小获得艾滋病宣传教育少,对艾滋病的认识差于城镇中学生。恐惧是歧视的根源所在,害怕被传染是人们歧视AIDS的主要原因[14],因此正确的认识艾滋病和正确的对待艾滋病患者对解决歧视问题是很关键的。在一些日常接触和与社会道德有关的人际交往中,大部分中学生都能表现出比较宽容的态度,如79.0%的学生愿意和艾滋病患者握手,78.5%的学生愿意和艾滋病患者乘坐同一辆交通工具,67.9%的学生愿意和艾滋病患者共用劳动工具。由于青少年正处于青春发育期,可塑性强,易于接受新事物,也容易受外界不利因素的影响[15]。

对艾滋病的无知是产生歧视的根源之一,由于艾滋病可以通过多种途径传播而且目前还没有有效的治疗方法,再加上学生对艾滋病认识不足或者有部分人陷入认识误区,所以对AIDS病人或HIV感染者存在偏见、歧视和恐惧心理。正确对待艾滋病病毒感染者是预防和控制艾滋病的重要方面[16]。因此我们要让中学生正确认识我国艾滋病的流行形势,加大宣传教育是学校艾滋病健康教育的重要任务。

[1] ABBUSAK,LICHMAN AN AH.Cellular and Molecular Immunology[M].Fifth Edition.Peking University Medical Press,2004:464

[2] WHO.AIDSEpidemic Update2009[EB/OL].[2009 -11 -31].http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/epidemic/en/.

[3] 李伟锋,朱伟,吴昊.某县中学生艾滋病一般知识和传播途径认知调查[J].医药论坛杂志,2010,(01):73 -75.

[4] LIN LU,MANHONG JIA,YANLING MA,et al.The changing face of HIV in China[J].Nature,2008,455:609 -611.

[5] 国务院艾滋病防治工作委员会,联合国艾滋病中国专题组.中国艾滋病防治联合评估报告[R].2004.

[6] 马迎华,季成叶.学校生活技能教育与艾滋病预防.中国校医,2004(18):376.

[7] 王超,马迎华.北京市部分中学生艾滋病知识态度和技能行为现状[J].中国学校卫生,2007,4(28):309 -310.

[8] 傅继华,于国防.艾滋病预防与控制[M].济南:山东科学技术出版社,2000:12-13.

[9] 姚应水,文育锋,金岳龙,等.艾滋病流行区农村居民与中学生艾滋病知识、态度对比研究[J].中国卫生事业管理,2008,25(4):280-282.

[10]叶伟雄.河源市城区中学生艾滋病相关知识及态度现况调查分析[J].实用预防医学,2008,15(3):739 -741.

[11]秦家碧,杨土宝.家长对受艾滋病影响儿童的态度及影响因素分析[J].中国特殊教育,2011,13(4):85 -90.

[12]丁素琴,马迎华,王超,等.学生家长对受艾滋病影响儿童歧视态度分析,中国公共卫生,2008,24(4):395 -397.

[13]赵刚,吴南屏,吴灵娇,等.杭州市大中学生预防艾滋病健康教育干预效果评价[J].中国学校卫生,2006,27(8):658 -659.

[14]陈燕,姚应水,安洲,等.大学新生艾滋病歧视现象调查及影响因素分析[J].安徽预防医学杂志,2009,(06):414-416.

[15]何素勤,黄何,胡冰,等.阜阳市在校学生预防艾滋病健康教育现状及需求[J].中国学校卫生,2001,22(5):410.

[16]张群,王艳.中国当前艾滋病健康教育存在的问题及对策探讨[J].中国性病艾滋病防治,2002,8(5):303 -306.