新规则下啦啦操比赛制胜因素分析

——基于2010—2013年全国啦啦操竞赛规则的变化研究

2012-01-30耿瑞楠

田 凌,耿瑞楠,宋 冰

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以我国啦啦操竞赛规则为研究对象。本研究以最新发布的《2010—2013年全国啦啦操竞赛规则》为研究蓝本,与《2006—2009版国际全明星啦啦队竞赛评分规则》进行对比,运用训练学、心理学相关原理,对规则的变化之处进行归类分析,试图从中发掘出啦啦操比赛的制胜因素,为啦啦队一线训练、比赛提供指导意见。

1.2 研究方法

1.2.1文献资料法查阅中国学术期刊数据库有关啦啦操比赛训练、舞蹈训练、评分规则方面的论著、硕士论文及期刊文献,为本研究提供了充实的理论依据。

1.2.2统计分析法以《2010—2013年全国啦啦操竞赛规则》和《2006—2009版国际全明星啦啦队竞赛评分规则》为资料来源,对规则变化的各个因素进行统计分析。

1.2.3比较分析法对新旧规则进行对比,分析其变化的原因。

1.2.4访谈法与一线啦啦操编排、训练、比赛的教师、专家以及部分参赛队员进行面对面交谈,得到支持本研究的相关论据。

2 研究结果与分析

2.1 竞赛规则变化情况

2.1.1比赛项目通过比较发现,《2010—2013年全国啦啦操竞赛规则》(以下简称2010版)与《2006—2009版国际全明星啦啦队竞赛评分规则》(以下简称2006版)都包括技巧啦啦操与舞蹈啦啦操两大项的比赛,而2010版取消了2006版中规定套路的比赛,全部规定为自选动作项目,并在技巧啦啦操中新增了五人配合技巧以及双人配合技巧,舞蹈啦啦操中新增了自由舞蹈啦啦操(见表1)。

表1 比赛项目对比变化一览表

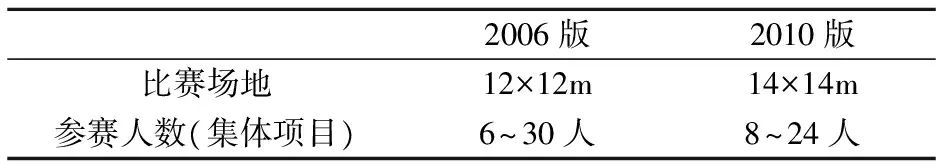

2.1.2比赛场地与参赛人数(见表2) 从表2中可以看出,2010版规则比赛场地较2006版大,而参赛人数的最高标准却由30人降为24人。规则要求比赛中队员要充分利用场地的三维空间,在一定程度上加大了比赛的难度。新规则对队形的变换以及空间的转换都提出了更高的要求,同时运动员个人能力的高低影响着队形变化以及空间转换。合理的路线空间编排能展现运动员的优势,弥补了队员身体素质和技术方面的不足。

表2 比赛场地与参赛人数变化一览表

2.1.3音乐、服饰、道具(见表3) 从表3对比可以看出,2010版规则对音乐的质量、时间偏差,服饰道具的要求都有所提高。选择高质量音乐,应以原声音乐为主,节拍完整,旋律清晰,没有明显的切割痕迹,鼓点、音效与音乐贴合完美。好的音乐应达到专业化水准,具有震撼力。

表3 音乐、道具选择与使用减分变化一览表

新规则对舞蹈啦啦操服饰的要求较为宽泛,可根据成套编排以及表演效果的要求适当夸张妆容、佩戴饰物(饰物须是服装的一部分),而2006版规定不能佩戴饰物,妆面应适宜、整洁。

在保证正确使用道具的前提下,道具的选择应出其制胜。2010版规则规定,任何可以从比赛服上卸下来产生视觉效果的东西都会被认为是道具,自由舞蹈啦啦操道具的使用不受限制。

2.1.4成套编排与2006版规则相比,新规则减少了技巧啦啦操的基本手位组合、个性舞蹈组合数量,而口号30秒不计入成套动作,因此难度动作所占比重增大。而一味地难度拼接显得索然无味,应在创编中增加难度的上下法及过渡连接创编的复杂多样性,考虑对比、层次、队形、三维空间的转换,使难度、造型动作多路线、多层次、合理地、惊险地展现出来(见表4)。

表4 技巧啦啦操自选套路特定动作变化一览表

在新增的五人、双人配合技巧中,成套动作的难度动作为托举和抛接,不得出现金字塔、翻腾类动作,成套编排风格新颖独特,动作设计别具匠心,充分利用多种上架下架动作以及过渡连接动作进行空间转换、方向与造型的变化,以展示小团体高超的技能技巧。

2010版规则更注重成套总体设计和舞蹈动作内容,各占了15分,而音乐的运用,表演与包装与2006版持平,各占10分。另外,新规则没有其他风格的个性舞蹈动作,去掉了4×8拍啦啦操基本手位组合的编排,这些改变要求舞蹈啦啦的成套编排以一种典型的舞蹈风格为主线,更加注重诠释主题的完整性,体现团队鲜明的个性与独特的舞美风格。在队形、空间的设计上,新规则除了要求达到八次以上队形变化以外,还应包括三次流动队形,通过空间、方向、队形、层次的变化表现出不同舞蹈的风格特点(见表5)。

表5 舞蹈啦啦操自选套路艺术评分对比变化一览表

2.1.5完成情况在完成情况的评分表中,2010版规则增大了对一致性错误的减分力度,而在动作中断、失误、微错误、道具掉地捡起继续动作上降低了要求,其他方面的完成情况基本不变。作为集体项目,啦啦操的团队整体完成情况是成败的关键。加大一致性错误减分力度就是对这一理念的正面例证(见表6)。

表6 技巧、舞蹈啦啦操自选套路完成情况减分变化一览表

2.1.6难度动作2010版规则将啦啦操的难度分为10个等级,各级别难度的数量也由原来的15个变为根据级别不同而设定。各个级别规定有相对应的难度数量及难度动作。对于难度缺组、难度越级以及违例动作出现的情况,2010版的减分力度明显加大,由原来减1分变为现在的减5分。规则要求在个体能力全面发展的同时,难度的选择上符合运动员的实际能力,注重难度动作的完成质量,不追求难度动作的数量,也不一味追求动作的高难度(见表7)。

表7 技巧、舞蹈啦啦操自选套路难度变化情况一览表

2006版舞蹈啦啦操的难度由平衡立转类、跳跃类、踢腿类组成;2010版为平衡与柔韧类、跳步类、转体类。对比发现,新版规则将2006版的踢腿类归于平衡与柔韧类,而平衡与立转分别交叉合并,形成了新的难度组别。难度内容混合在一起总体来说变化不大,但组别的重新划分能看出舞蹈啦啦操难度的一个新的发展趋势,即向着舞蹈技巧方向发展。

2.2 制胜因素分析

2.2.1成套编排

(1)成套编排的创新性。技巧啦啦操的比赛新增了五人以及双人配合,去掉了规定套路的比赛。自选套路要想取得好的成绩,编排显得尤为重要。尤其是五人与双人配合技巧,除了对小团队以及个人的技巧能力要求增加之外,引人入胜、夺人眼球的编排,复杂多样的上下架法,能弥补场上队员少的缺陷,最终获得满意的比赛结果。

对于舞蹈啦啦操,2010版规则也去除了规定套路的比赛,新增了自由舞蹈项目。参赛作品类型更为宽泛,这些变化都使得啦啦操对成套编排的要求增加。教练员的创新编排成为影响比赛结果的重要因素之一。

(2)舞蹈风格的统一性。新规则无论是从艺术评分上,还是从特定动作的编排上,都对舞蹈啦啦操的舞蹈风格有了更高层次的要求。舞蹈啦啦操的比赛新增了自由舞蹈项目,这一改变极具中国特色。它要求一套作品演绎一种舞蹈风格,强调整套舞蹈动作的统一性。对于民间舞蹈团体或具有某一舞种特长的团队,如在比赛的筹备阶段掌握这一信息,即可从熟悉的舞蹈风格下手,结合团队特长,选定一个舞种(如新疆舞)融入啦啦操难度动作,参加自由舞蹈啦啦操的比赛即可成功。别具一格、神形合一的舞蹈风格,是舞蹈啦啦操整体发展的趋势。把握这一变化,应在训练中重视舞蹈风格的鲜明性,体会舞蹈的身体感觉,使风格训练贯穿训练、比赛的始终。

(3)主题鲜明独特。新规则中舞蹈啦啦操关于主题的艺术评价分值增加,要求成套编排主题鲜明,新颖独特。在自选套路时应注意选定一个鲜明的主题,可以是最新的电影,最潮的歌曲,影响广泛的社会现象等等,在高质量音乐的伴奏下,在规则允许的范围内选择符合主题的服装、道具、妆容以及配饰,大胆创新,动作在编排、设计、音乐、包装上相互融合,相互呼应,传达出舞蹈的内涵,使参赛作品有情节、有故事、有主题地展开。

(4)空间、队形、层次的复杂多样性。比赛场地变大,参赛人数减少,而比赛要求团队充分合理地利用场地,这意味着个人的活动范围变大了。成套编排中明确指出要使三维空间跌宕起伏,队形变化新颖流畅,层次变化复杂多样,而规则也在细节上有所例证,如技巧啦啦操规定动作减少,难度数量不变,这要求过渡与连接、上法下法以及空间转换的多样性;舞蹈啦啦操队形变化次数由五次上升为八次,缺少对比组合动作的减分力度翻倍,每4×8拍空间转换由二维变为三维等。这些条件应注意在保证不失分的情况下尽量展现出更高的观赏性,这对成套设计的总体评分也起正面促进作用。

2.2.2完成情况新规则在完成情况评分中对一致性错误的减分力度加大,而对其他错误减分力度减小,突出对一致性的高标准要求。在训练中,应重视对舞蹈动作、过渡与连接动作、难度动作以及表现力等各方面的一致性训练,精确到每一个点位,每一个眼神,每一个身体感觉。细节是决定成败的关键,这个真理在啦啦操比赛中也同样适用。

2.2.3难度动作新规则对难度缺组、难度越级、难度超量以及违例动作出现的情况,减分力度明显加大。这要求团队在个体能力全面发展的同时,难度的选择上符合运动员的实际能力,注重难度动作的完成质量,不追求难度动作的数量,也不一味追求动作的高难度。

技巧啦啦操难度动作在新规则中数量增多,可选择的空间更大。在难度训练中,应根据队员实际情况,选择合适的级别以及难度动作,使团队的整体实力充分展现。新增的五人及双人配合技巧则更需要保障个人的技术能力。难度完成是啦啦操运动中最高的技术要求,应在发展运动员全面身体素质的基础上有选择地、有规律地、循序渐进地开展训练,从根本上消除安全隐患。

舞蹈啦啦操难度动作的变化,在新规则中体现为组别之间的重新组合。尽管总体变化不大,却使舞蹈啦啦操的难度方向发生了转移,即更偏向于舞蹈技巧。因此,啦啦操训练应从单纯的啦啦操训练思维模式中走出来,学习借鉴舞蹈训练的相关理念与方法,重视队员舞蹈基本功练习,并使之与啦啦操特点相结合,更加完美地诠释舞蹈啦啦操的难度动作。

3 结论与建议

3.1 结论

2010版规则与2006版规则相比,在比赛项目、场地与参赛人数、成套编排、完成情况、难度动作方面均发生变化,而舞蹈啦啦操较技巧啦啦操变化幅度更大,总结如下:

3.1.1成套编排新规则对技巧啦啦操个性舞蹈以及基本手位组合数量要求减少,而参赛人数减少、场地变大等因素促使成套设计考虑难度上下法以及队形层次变化的复杂性、多样性。新增的五人、双人配合技巧则需要队员有较强的个人能力以及团队配合能力。

舞蹈啦啦操的成套设计必须主题鲜明,突出不同的舞蹈风格特点,通过空间、方向、队形、层次的变化表现出不同的舞蹈风格特点。在高质量音乐的伴奏下,在规则允许的范围内选择符合主题的服装、道具、妆容、配饰,大胆创新,使动作编排设计、音乐、包装相互融合,相互呼应,传达一致的舞蹈表现力,使参赛作品有情节、有故事、有主题地展开。

3.1.2完成情况新规则在完成情况评分中对一致性错误的减分力度加大,而对其他错误减分力度减小,更突出其对一致性的高标准要求。无论是舞蹈动作、过渡与连接动作、难度动作还是表现力方面都应表现出高度的一致性。

3.1.3难度动作难度动作等级发生变化,与之相对应的各个等级的难度数量也发生变化,在难度缺组、难度越级、难度超量以及违例动作等方面,2010版的减分力度明显加大。舞蹈啦啦操难度组别发生变化,朝着舞蹈的方向发展,这将是舞蹈啦啦操近几年的发展趋势。

3.2 建议

(1)在成套编排中,技巧、舞蹈啦啦操的设计应在舞蹈风格上、过渡连接、空间队形层次变换上进行创新,舞蹈啦啦操动作设计应根据所选择的舞蹈风格从一而终,主题鲜明,无论是音乐、包装,还是整体表现力,都应与主题吻合,教练员在服装设计以及团队的包装上可以突破常规,增加时尚元素,抓住裁判眼球,获取较好的印象分。训练中应加强舞蹈技能的练习,提高舞蹈素养。

(2)在完成情况中,注重团队在舞蹈动作、过渡与连接动作、难度动作以及表现力等各方面的一致性,训练中应对各个细节的一致性进行重点攻关。

(3)在难度动作中,应先根据队员的实际情况选择级别,再根据难度组别的要求进行全面身体素质训练。舞蹈啦啦操训练应融入舞蹈基本功和舞蹈技巧的训练,注重难度动作的完成质量。

[1] 国家体育总局体操运动管理中心,中国蹦床与技巧协会啦啦操分会.2010—2013年全国啦啦操竞赛规则[Z].2010.

[2] 徐中秋,邱建钢.国际全明星啦啦队竞赛评分规则2006—2009版[M].成都:电子科技大学出版社,2006.

[3] 马鸿韬.啦啦操运动[M].北京:高等教育出版社,2009.

[4] 王操惠.2006—2009年版国际全明星啦啦队竞赛规则的分析与研究[J]. 北京体育大学学报,2007(30):633~634.

[5] 闫慧芳.我国优秀技巧啦啦队成套动作编排的研究[D].武汉:武汉体育学院,2009.

[6] 李红运.高校舞蹈拉拉队套路编排及对策研究[D].广西:广西民族大学,2010.

[7] 韦丽春.啦啦操中艺术表现力的影响因素及训练方法研究[J].长江大学学报(自科版)理工卷,2007,4(3).

[8] 肖春.基于项群理论的竞技健美操制胜因素研究[J].成都体育学院学报,2010(12).

[9] 陈文浩.浅议竞技健美操的制胜规律及训练对策[J].山西师大体育学院学报(研究生论文专刊),2009(S2).

[10] 王 洪.竞技健美操训练方法[M].北京:人民体育出版社 ,2009.

[11] 林长瑛.舞蹈基本功与技巧[M].北京:北京大学出版社,2001.