2008年汶川地震后的三次强余震地表峰值加速度衰减场研究①

2012-01-27孙崇绍朱珊珊刘旭宙

姚 凯,孙崇绍,朱珊珊,刘旭宙

(1.中国地震局兰州地震研究所,甘肃 兰州 730000;2.防灾科技学院,北京 065201)

0 引言

2008年5月12日四川汶川发生8.0级地震后,在甘肃南部地区原有的6个固定强震台的基础上,甘肃省地震局又分别在中庙、碧口、玉垒、丹堡、文县、什坊、石矶坝、桥头、外纳等地使用美国生产的流动数字强震动仪器,布设了若干流动强震台。其后在2008年5-9月间发生了多次较强的余震,获得了一系列强震动记录,其中以5月25日四川青川MS6.4、5月27日陕西宁强 MS5.7、8月5日青川MS6.1等3次强余震的记录较为系统完整。在分析研究陇南地区的地震动衰减规律时,本文作者首先处理了这三次强余震记录资料,处理过程中使用全部台站的记录资料,统计了甘肃省南部地区自由场加速度衰减场。

统计回归结果表明,地震引起的地表峰值加速度(PGA)随震中距的增大,其衰减基本遵从幂指数规律,但三次强余震由于震级、震源机制、震中距等多种因素的差别,其衰减指数存在着一定差异。同时,对固定台站和流动观测台获取的近场典型记录进行了比较,由于固定台站(特别是基岩台站)的观测墩与地基结合紧密,较之流动台记录其优势频率较高而峰值加速度偏小,这在对陇南地区衰减规律的应用中还应注意。

1 资料

流动台一律使用美国生产的数字化流动仪器Altus-etna型(内置加速度计);武都、迭部、宕昌、岷县固定台使用etna记录器配合国产外置加速度计;天水、文县、岷县、舟曲固定台使用瑞士生产的MR2002记录器配合国产外置加速度计,满量程均为±2g,输出电压为±2.5V。

台基情况:除文县、舟曲两个固定强震台外,其余均为土层台,土层台址的场地主要以坡积物为主,场地上部为土层,厚度不大,下多为砂卵砾石层。因此,本文统计得到的衰减规律相当于陇南地区一般场地(Ⅱ类场地)的衰减规律。

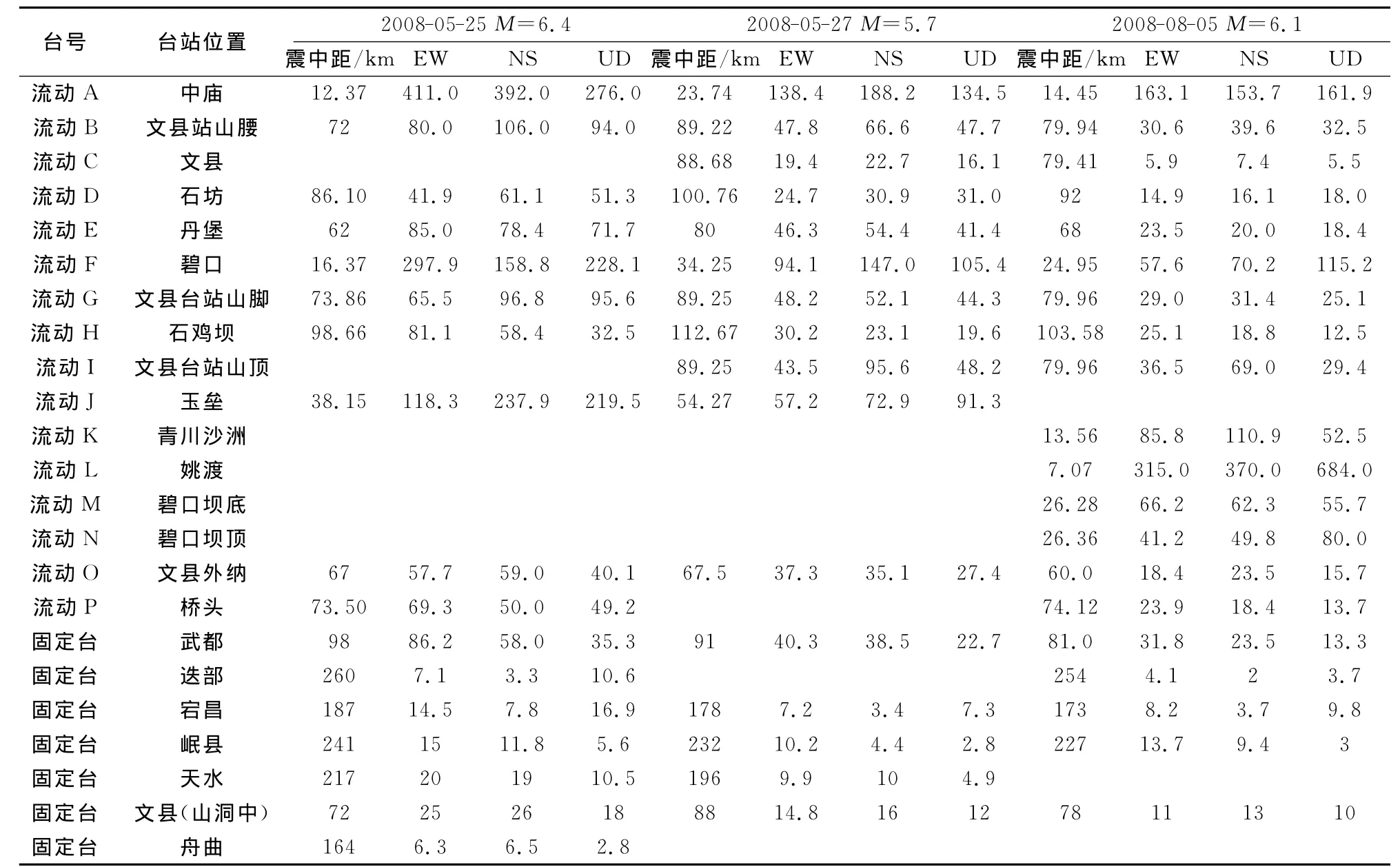

表1 3次强余震甘肃南部各台站记录记到的峰值加速度(cm·s-2)

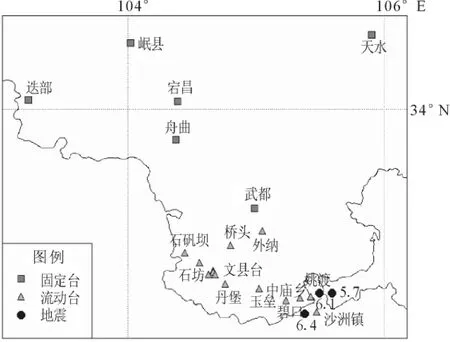

图1 强震动台站与强余震震中分布图Fig.1 Distribution of strong motion stations and epicenters of strong aftershock.

MS6.4强余震发生时,中庙、碧口、玉垒、丹堡、文县、什仿、石矶坝、桥头、外纳等流动强震仪器获取了近场强震动记录。震中距最近的中庙为18.1 km,经过基线校正后,NS向峰值加速度为392.0 cm·s-2;EW 向峰值加速度为411.0cm·s-2;UD向峰值加速度为276.0cm·s-2。震中距最远的武都固定强震台为90.8km,经过基线校正后,NS向峰值加速度为58.0cm·s-2;EW向峰值加速度为86.2cm·s-2;UD向峰值加速度为35.3cm·s-2;其它各次强余震观测资料的峰值加速度见表1。以上3次强余震震中位置与获得资料的强震动台站位置见图1。

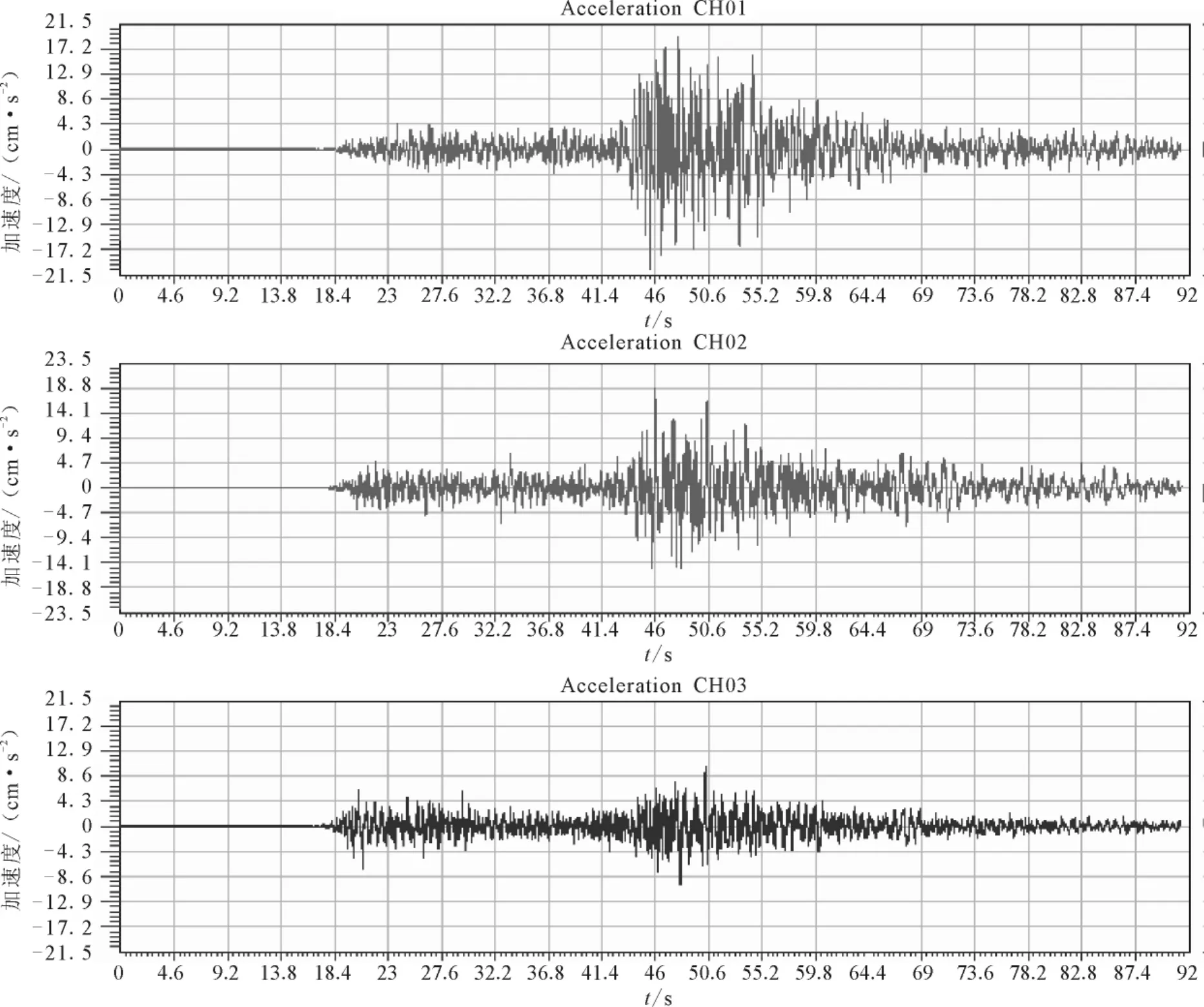

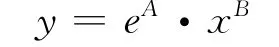

天水强震动台站记录到的MS6.4强余震加速度的波形见图2。图3为舟曲固定强震动台站记录的加速度波形。

图2 天水强震动台站记录的MS6.4强余震加速度波形Fig.2 The acceleration waveforms of MS6.4strong aftershock recorded by Tianshui strong motion station.

2 统计方法

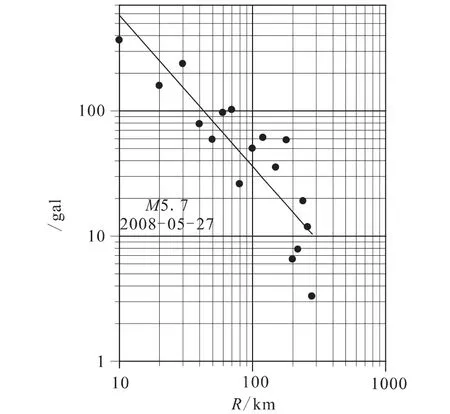

取幂指数函数拟合地面峰值加速度随震中距的衰减关系

其中y表示自由场地面峰值加速度(cm/s2),x表示震中距(km),A 和B 为回归系数。A的物理意义是,假设震源深度为零,震中可能的极限加速度值;B是衰减指数,描述地表加速度随震中距的增加衰减速率的快慢,绝对值越大,衰减越快;为表示线性回归结果的可信程度,引入线性度r,其绝对值越接近1,则表示线性回归时各数据点偏离回归直线的离散性越小。

对于3次强余震记录资料,分别进行线性拟合。由于记到强震动记录的台站中的绝大多数是建在Ⅱ类场地上的流动台站,为了保持统计结果的客观性,对观测资料经过常规的基线校正后,读取峰值加速度值,采用每次强余震观测结果的全部数据参加统计。仅有文县山洞中固定台的强震动记录例外,其台址与各流动台的台址相比差别过大;记录的数据和附近的流动台相比也有较大的差别,统计时未采用。

3 地震动峰值加速度的衰减

汶川大震后,刘旭宙等曾根据甘肃省若干强震台的记录,回归得出该次强震动峰值加速度在甘肃省南部局部地区的衰减规律[3]:峰值加速度随震中距按幂函数关系衰减。闵祥仪等也发现2003年民乐—山丹6.1级地震地面加速度衰减规律为幂指数关系[4]。

图3 舟曲固定强震动台站记录的青川MS6.4强余震加速度波形Fig.3 The acceleration waveforms of MS6.4strong aftershock recorded by Zhouqu stationary strong motion station.

本文研究的汶川地震后的三次较大余震引起的地面峰值加速度也是随震中距的増加而衰减,随震中距的衰减也呈幂函数关系,对y=eA·xB,取自然对数,得到

lny=A-Blnx

三次强余震的峰值加速度随震中距的衰减关系如下:

(1)2008年5月25日M6.4余震:EW 向:lny=9.354-1.246lnx,r=-0.904 7 NS向:lny=9.740 9-1.356lnx,r=-0.881 0

(2)2008年5月27日陜西宁强M5.7余震EW 向:lny=9.0645-1.250 0lnx,r=-0.885 7

(3)2008年8月5日四川青川M6.1余震EW 向:lny=7.398 5-1.002 5lnx,r=-0.891 5

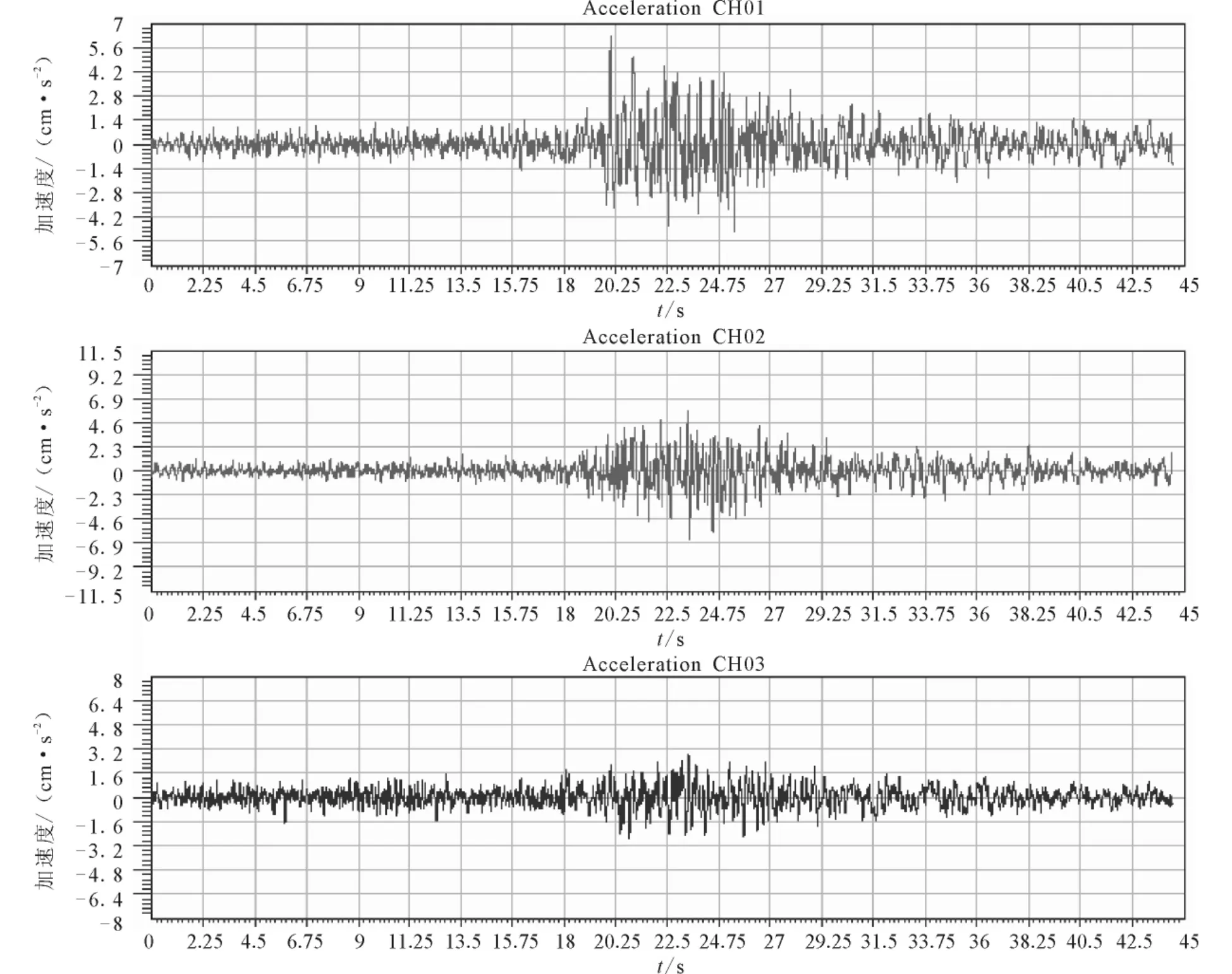

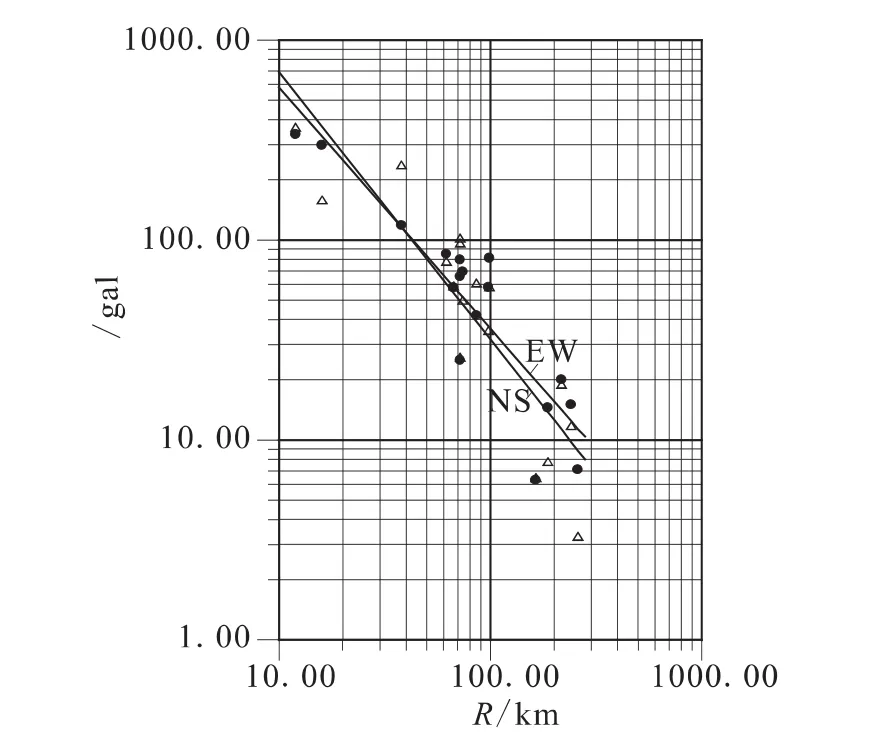

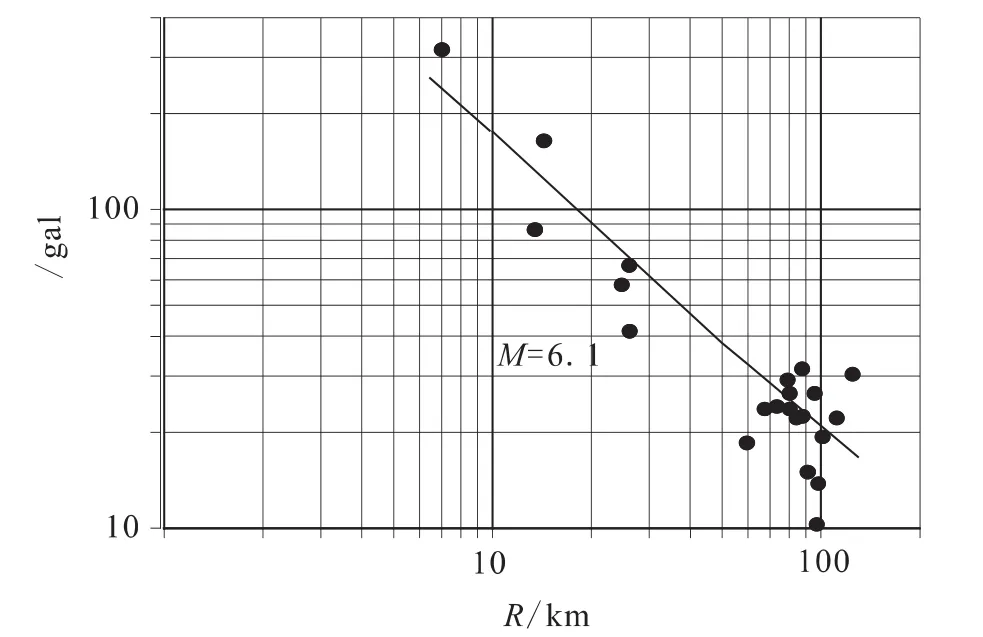

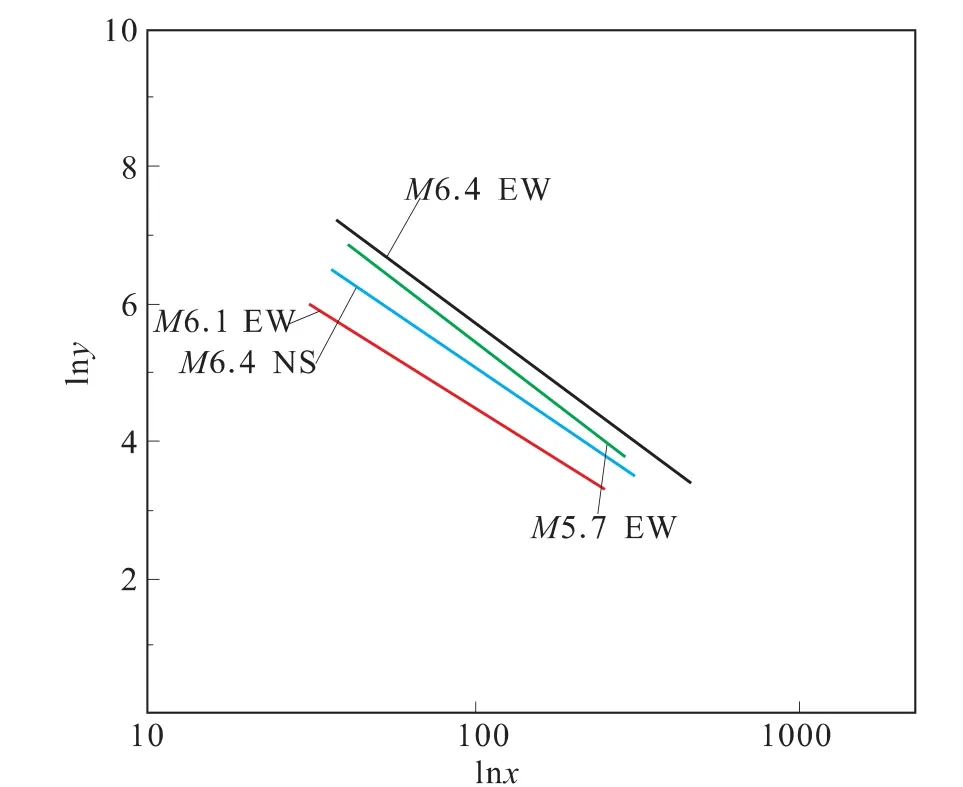

三次余震记录的散点图及回归结果见图4、5、6。

图4 2008年5月25日青川M6.4强余震台站记录值及回归关系(实心黑点为EW向,空心三角为NS向)Fig.4 Record values and regression of Qingchuan M6.4 aftershock on May 25,2008,recorded by strong motion stations.

图5 2008年5月27日陜西宁强M5.7余震台站记录值及回归关系Fig.5 Record values and regression of Ningqiang M5.7 aftershock on May 27,2008,recorded by strong motion stations.

图6 2008年8月5日四川青川M6.1强余震台站记录值及回归关系Fig.6 Record values and regression of Qingchuan M6.1 aftershock on August 5,2008,recorded by strong motion stations..

由以上三图及统计结果可以看到,峰值加速度随震中距衰减的规律性很明显,但仍有一定的离散性。图4、6中所示的两次余震(青川M6.4与M 6.1)的衰减速率较为近似。从图7可以看出,陕西宁强M5.7强余震在EW方向的衰减速率与青川的两次余震相比差别较大,其随震中距的增加衰减速率快得多;该次强余震在震中附近引起了地表的峰值加速度异常较高,但随震中距的增加,峰值加速度衰减也较快。而青川6.1级强余震却不同,距离震中较近的地区,峰值加速度不太高,而随震中距的增加其衰减速率却较小。

4 地面震动的频谱对比

图7 3次强余震与汶川主震记录回归结果的比较Fig.7 Comparison of the regression results among three strong aftershocks and main shock of Wenchuan earthquake.

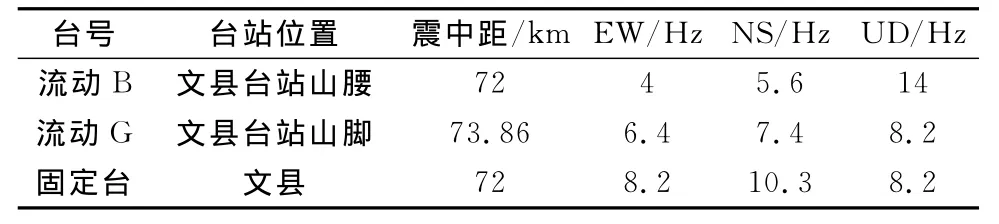

在统计中强余震的衰减规律时,我们注意到上述3次强余震观测资料中,仪器墩位置和场地的差别不但影响峰值加速度值,频谱成分也有较明显差异。我们用文县附近三个台站5月25日四川青川M6.4地震记录的优势频率做了对比,傅立叶谱分析结果显示震中距相近的台站之间,它们记录的波形,其优势频率有一定差别(表2),这一差别既有台址场地条件的影响,也有地形高差的影响,本文仅指出此问题存在,且值得重视,但由于影响的因素很多,在此不再做进一步的分析。

表2 青川M6.4基岩场地与土层场地加速度记录的优势频率对比

5 结论

通过对2008年汶川大地震后3次较大余震记录的地面峰值加速度的统计,每次强余震记录均显示地面峰值加速度随震中距增加其衰减的规律为幂指数函数,但各次地震的衰减规律之间有一定的离散性。如陕西宁强M5.7强余震在EW方向衰减速率比青川强余震的记录较大;该次强余震在震中附近的地表的峰值加速度与青川两次强余震的记录相比都显得偏高。但随震中距的增加,峰值加速度衰减得较快,尤其是青川M6.1强余震时,距离震中较近的地区峰值加速度虽不太高,而随震中距的增加衰减速率却较小。

在统计衰减关系时,我们注意到,在震级基本相同的情况下,距震中大致相同的个别观测点,峰值加速度的差别可能达一倍之多。引起这种差异的原因是多方面的,例如,震源机制、震源深度以及观测点相对于震中的方位、台基的场地条件等,观测条件的差别不但影响峰值加速度,而且记录波形的频率成分也有差别,通常场地土质越硬,优势频率越高,峰值加速度偏低。本文统计得到的甘肃南部地区地震动总体衰减的规律具有普遍性,但要得到陇南地区的地震动衰减的普遍规律尚需作进一步的研究。

[1]唐丽华,李锰,王海涛.伽师—巴楚地区中强地震加速度衰减关系[J].西北地震学报,2007,29(4):377-379.

[2]李韬,马建新.地震拟合相关系数在青海地区地震预报中的应用[J].西北地震学报,2008,30(2):184-188.

[3]刘旭宙,姚凯,何新社,等.2008年5月12日汶川MS8.0地震强震动记录与初步分析[J].西北地震学报,2008,30(3):266-269.

[4]闵祥仪,姚凯,何新社.2003年10月25日甘肃民乐—山丹MS6.1地震强震近场纪录和分析[J].西北地震学报,2003,25(4):289-292.

[5]姚凯,卢大伟,刘旭宙,等.利用汶川余震流动观测资料探讨地形对峰值加速度的影响[J].西北地震学报,2009,31(1):46-50.