束状孔大量落矿残矿高效回采工艺技术研究与应用

2012-01-25刘建东王湖鑫

刘建东,陈 何,王湖鑫

(北京矿冶研究总院,北京 100070)

空场法回采一般包括矿房、矿柱回采和空区处理。一些纯粹采用空场法回采的矿山,一般后期均面临大规模矿柱群回采或空区群处理的问题。矿柱通常是矿体经过一步回采后的应力集中部位,任何矿柱的回采都意味空区形态的改变,甚或相互连通,以致影响周围其他矿柱的受力状态和应力分布;矿柱群矿量的回采过程,必然造成空区群(或矿柱群)范围内频繁的岩体应力扰动和难以预料的地压活动,是矿柱群类型残矿资源回采的难点所在。

通常,由于空场法开采的矿山空区形成的历史较长,形态复杂,临空面、抵抗线等主要爆破参数和边界条件难以准确确定,加之一般爆破规模较大,炸药在爆破介质中的分布及爆破作用难以控制,采用中深孔爆破处理采空区群,需要分段凿岩、分散作业,凿岩爆破作业效率低,由于爆破抵抗线小,存在临近采空区作业不安全等缺点,因而在大规模空区群处理的工程应用上存在相当的困难。基于束状孔变抵抗线爆破技术的大量落矿残矿高效回采工艺技术,可以根据空区形态调整束孔参数,设计大尺寸的爆破抵抗线,选择工程条件较好的地段集中作业,因而是解决这一难题的安全高效的技术手段。

1 束状孔变抵抗线爆破技术[1]

(1)

式中:d为炮孔孔径(m);N为炮孔个数;Δ为装药密度(t/m3);q为炸药单耗(kg/t)。

从式(1)可以看出,在炮孔孔径d一定的情况下,通过调整每束孔的炮孔个数可灵活调整爆破抵抗线,从而为束状孔爆破在各种复杂条件下的应用提供了便利。尤其在大规模矿柱群残矿回采中,可根据空区形态灵活调整爆破参数,选择工程条件良好的地段集中作业,提高残矿回采作业的效率和安全性,是大规模空区群条件下残矿回采中值得优先考虑的爆破技术手段。

2 束状孔大量落矿残矿高效回采工艺技术及应用

2.1 回采工艺与技术

以束状孔变抵抗爆破技术为基础,开发了适用于大规模空区群的残矿高效回采工艺技术。采用该技术时,以采空区作为爆破的自由面和补偿空间,将一定规模空区群范围内的残存矿量作为一个整体进行崩落。垂直方向崩落高度以不超过阶段高为宜,爆区水平面积则需考虑作业安全、地压影响、爆破规模等各方面因素综合确定。

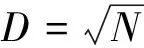

1)采准工程:如图1所示,在崩落区上部布置凿岩硐室,下部布置底部出矿工程。凿岩硐室一般布置在矿柱上方,若布置在空区上方则需确保空区顶板具备足够安全厚度。底部结构一般选择“堑沟”形式,若条件允许则可对空区底部扩漏形成“大漏斗”出矿结构。由于底部结构工程的大量开挖会引起原有空区周边应力状态的变化,给上部作业带来安全风险,因此需根据具体情况选择合理的底部结构形式和施工顺序。

2)凿岩:一般采用大直径深孔钻机钻凿下向束状深孔,束孔抵抗线以控制至空区边界为准,根据抵抗线大小确定每束孔的炮孔个数。为控制爆破块度,尽可能选择多排孔、小抵抗线(但不宜小于5m)的爆破参数。当崩落区内空区上下重叠关系较为复杂时,完全采用下向束状孔存在一定困难,可辅助一定数量的中深孔爆破。

3)爆破:以爆区内的空区作为补偿空间,将整个采区作为整体一次性爆破崩落。鉴于爆破装药规模一般在几十t乃至上百t以上,需要进行详细爆破设计,精心组织爆破施工。

4)出矿:整体崩落后的大量矿石通过底部出矿结构放出,采用大斗容(一般在3m3以上)的铲装设备集中出矿。在覆岩下进行放矿时,必须加强放矿管理和控制,减少贫化和损失。由于一次崩落矿量较大,出矿时间较长,因此应用该方法时要求矿石不发火、不结块。

图1 束状孔大量落矿残矿高效回采技术

2.2 关键工艺与技术

1)束状孔区域崩落大爆破技术:爆破参数设计是决定爆破效果的关键,需根据残矿形态、矿体条件、已有工程现状等,选择工程条件良好的地段布置采准工程,设计合理爆破抵抗线、布孔参数、装药参数和起爆网络。

2)大爆破有害效应控制技术:爆破有害效应包括爆破地震波、爆破冲击波和爆破有毒有害气体。区域整体崩落时,崩落矿量较大,爆破装药量较大(一般在几十t乃至上百t以上),必须采取有效措施减少爆破震动、爆破冲击波和爆破有害气体的危害,确保井下生产设施和人员安全。如采用分段毫秒延时起爆技术,降低爆破震动危害;采用预留矿石垫层、设置柔性阻波墙、“开天窗”等技术措施,降低爆破冲击波危害;通过制定应急通风措施、爆破后加强通风等手段,减少大爆破有毒有害气体危害。

3)残矿开采地压控制技术:残矿回采的目标之一,是有效处理采空区。在大规模空区群下的残矿回采中,受爆破规模的限制,一般需采取分区崩落的方式回收残矿。随着残矿的开挖,必然对临近采空区产生扰动,进而可能诱发地压灾害问题。因此,大规模空区群下的残矿回采过程中,必须采取相关地压控制措施,如采空区局部充填、空区密闭、地压监测等,确保残矿回采作业的安全。

4)大量放矿控制技术[2]:区域整体崩落后的大量矿石,一般在覆岩下进行放矿。要根据开采条件和回采需要,设计合理的出矿结构,采取合理的放矿控制措施,减少矿石贫化与损失,提高出矿效率和矿石回收率。

2.3 束状孔大量落矿残矿高效回采工艺技术的应用

2.3.1 赤峰国维矿业多空复杂条件下残矿回采[3]

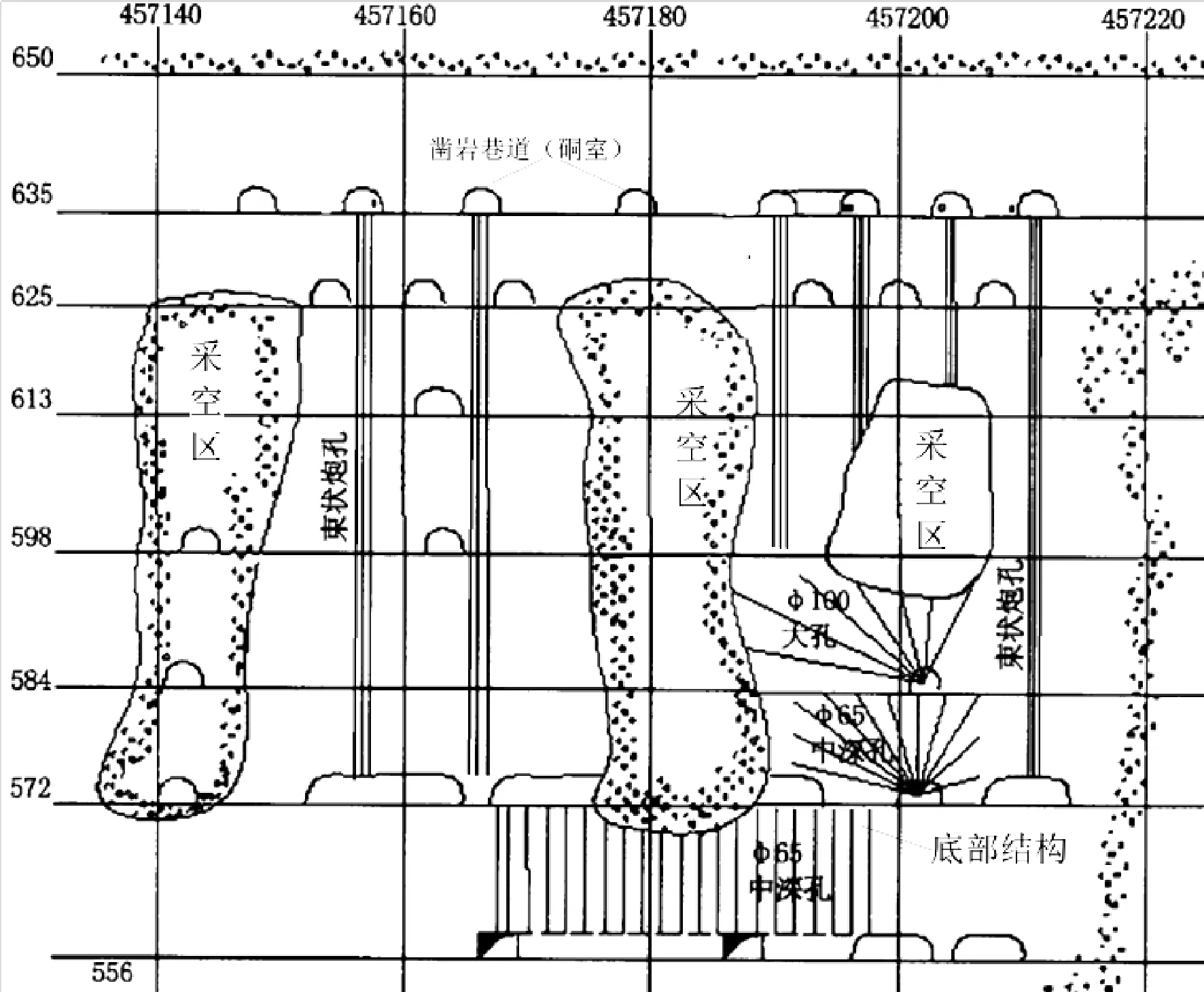

赤峰国维矿业公司原属民企矿山,设计中段高40m,由于技术应用不合理和设备条件限制,采用浅孔留矿法开采。每个中段仅回采15~16m高度,剩余约20m高的矿体没有采下来,形成了多空区复杂条件下残矿开采条件。在部分空区上部,地表已经出现裂缝和塌陷,造成了极大的安全隐患,急需处理。

针对该矿开采现状及残矿回收技术条件,经研究分析,选择束状孔强制崩落与诱导自然崩落相结合的采矿方案,即对于二中段的半截采场和矿柱采用束状深孔一次性崩落,解除矿柱的支撑作用,进而诱导上部裂隙发育、破坏严重的一中段半截采场和矿柱的全面积自然崩落,并贯通地表释放地应力。设计凿岩硐室布置于844m水平,从该中段打下向束状炮孔(炮孔直径110mm)直接穿透二中段采场顶板。崩落的矿石利用二中段原有的平底底部结构,人工装矿推车,把矿石通过溜井溜到三中段集中运矿。

图2 多空区复杂残矿回采方案

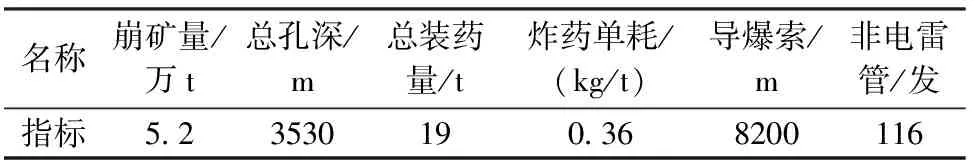

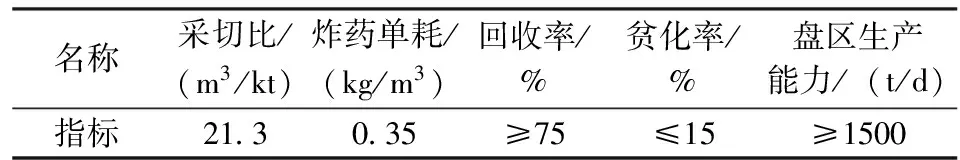

该矿于2010年4月成功实施残矿回采束状孔大爆破,爆破施工作业一天完成,在关键部位建立阻波墙措施降低空气冲击波危害。爆破形成了贯通地表的冒落区,彻底消除了空区地压隐患,成功回收了大量残留矿石资源。爆破技术指标见表1。

表1 爆破技术指标

2.3.2 新疆可可塔勒铅锌矿空区群残矿回采

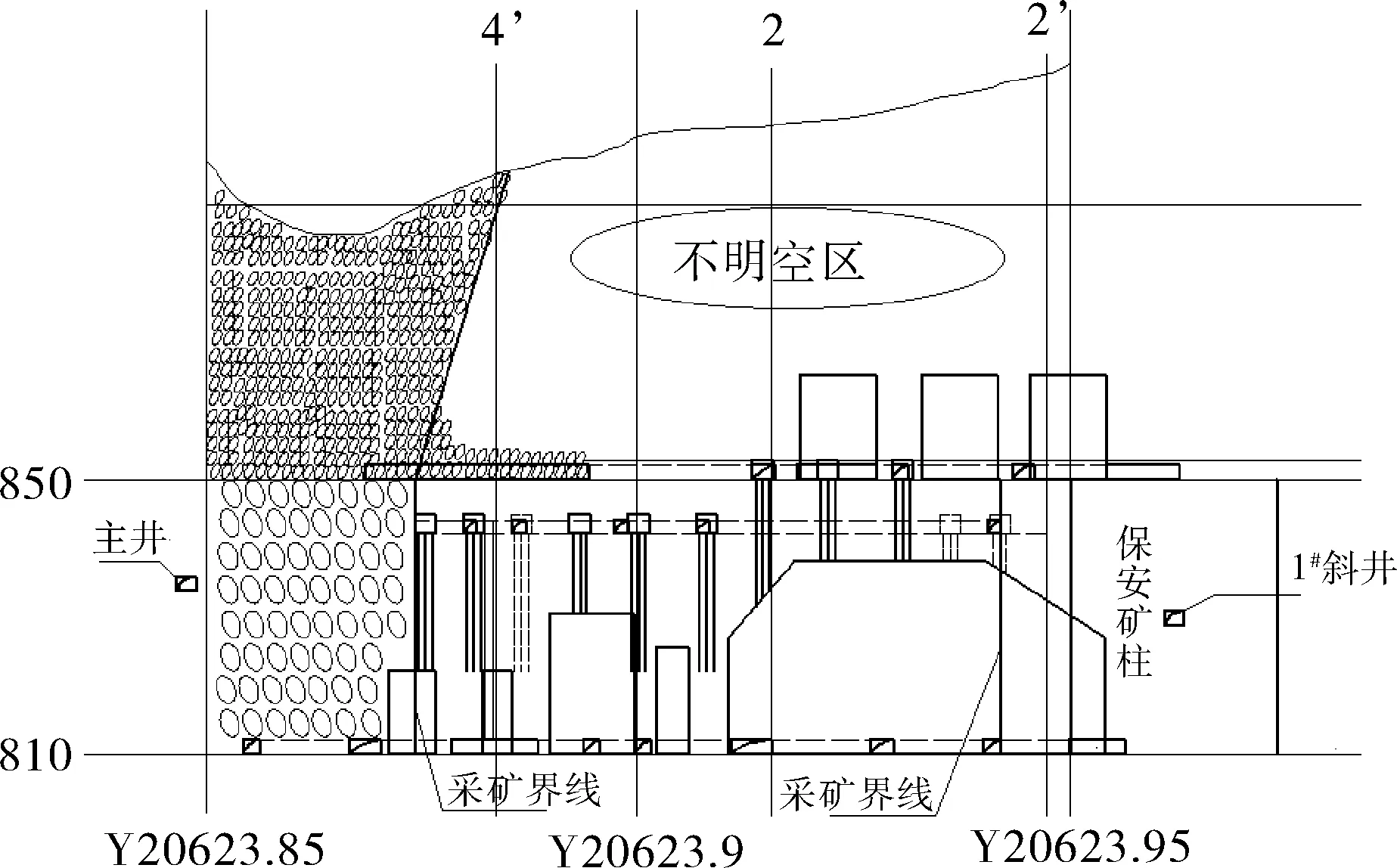

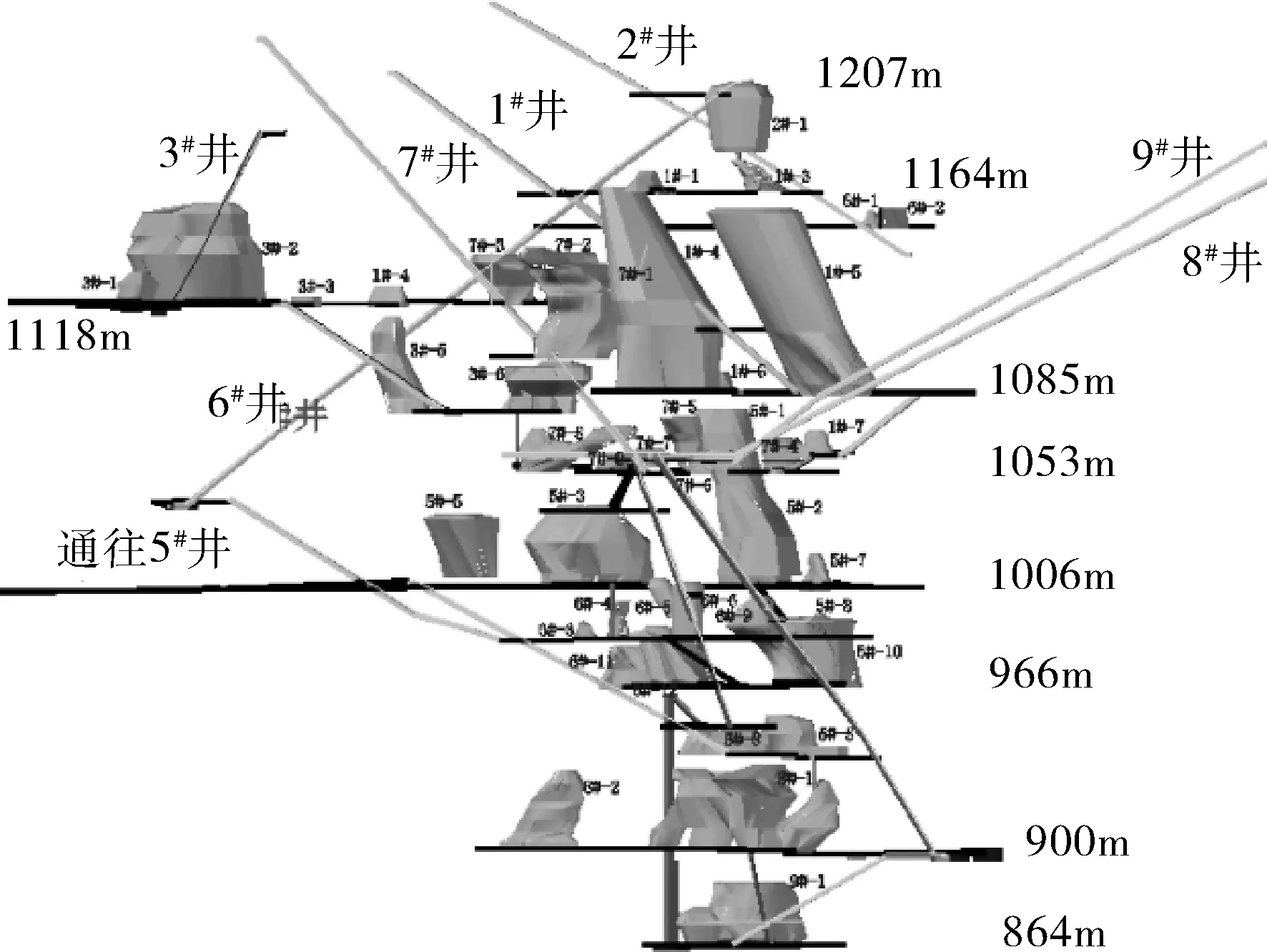

可可塔勒铅锌矿是一座设计生产能力为2500t/d改建矿山,其7#矿体为开采的主矿体。2007年以前,该矿乱采滥挖现象严重,围绕7#矿体共建有9条斜井,864m水平以上工程布置重复冗余,采空区错综复杂,有的空区相互贯通,空区最大暴露面积达3000m2。相邻空区之间有大量形态复杂的残存矿量,据推算7#矿体残矿矿量达400多万t。为尽快达产,业主千鑫矿业有限公司欲首先强化7#矿体3~7线残留矿量的开采,并为矿山提供1500t/d的生产能力。

图3 空区群残矿纵投影图

根据残矿赋存形态和开采技术条件,7#矿体3~7线865m水平以上残留矿的回收,采用以束状深孔区域整体崩落技术为主、边角矿中深孔爆破落矿技术为辅的开采技术方案。以块段内的空区为补偿空间,采用以束状深孔变抵抗线爆破技术为主进行大量落矿。在垂直方向上,自上至下划分三个区段:1200~1085m、1085~1006m、1006~864m。其中1200~1085m为首采段,设计将1200~1085m区段划分三个爆区,以区段内的采空区为补偿空间,按顺序分次进行崩落。

1085~1200m残矿回采主要作业水平布置在1164m、1118m和1085m三个水平,其中1164m和1118m为凿岩作业水平,1085m为出矿作业水平。在1164m水平布置凿岩巷道(硐室),采用上向中深孔(孔径65~90mm)和下向大孔(孔径165mm)联合崩矿。1118m为拉底水平,该水平设凿岩巷道(硐室),采用下向大孔布孔,爆破后形成底部出矿大漏斗。1085m为出矿作业水平,围绕空区底部布置出矿联络道和出矿进路,形成底部大漏斗出矿结构。残矿开采预期技术经济指标见表2。

表2 残矿开采技术经济指标

3 结语

以束状孔变抵抗线爆破技术为基础,开发了束状孔大量落矿残矿高效回采工艺技术,为空场法开采中空区群治理和矿柱群回收难题提供了崭新的解决途径。工程应用实践表明,与传统中深孔残矿回采技术相比,该技术具有强化开采产能大、集中作业效率高、整体崩落安全性好、工艺灵活适应性强等优点,在强化残矿开采、提高生产能力方面具有明显的优势。鉴于残矿赋存形态和回采工艺的复杂性,应用该技术时,在采准、凿岩、爆破等各个环节均需详细进行设计、精心组织施工。由于一次爆破开挖量较大,残矿回采中必然面临地压控制和大量放矿等问题,如何根据具体情况采取合理有效的地压控制措施和放矿管理措施,也是决定该技术应用成败的关键因素。

[1] 刘建东,陈何,孙忠铭,等.平行密集束状深孔高效爆破技术研究及应用[J].工程爆破,2010,17(2):23-25.

[2] 陈何,王湖鑫,韦方景.高阶段大量放矿技术的研究与应用[J].矿冶,2009,18(3):9-11.

[3] 王湖鑫,陈何,吴志安,等.赤峰国维矿多空区复杂条件下残矿资源回采技术研究[J].中国矿业,2011,20(3):69-70.