试析唐五代时期政府的养老政策

2012-01-23盛会莲

盛会莲

(北京市文物研究所考古研究室,北京 100009)

关于唐五代的养老问题,主要的研究成果有梁坚《中国古代的养老制度》、[1]黎圣伦《我国历代敬老养老制度》、[2]陈明光《唐朝的侍老制度》、[3]李锦绣《唐代制度史略论稿》第四部“交通、社会制度”之二“唐代的给侍制度——儒家学说的具体实现”、魏恤民《试论〈唐律疏议〉中的有关养老敬老思想》、[4]刘松林《浅谈我国古代的养老制度》、[5]夏炎《论唐代版授高年中的州级官员》、[6]张国刚《关于唐朝的老人问题》、[7]王先进《唐代的家庭养老》、[8]刘兴云《浅议唐代的乡村养老》、[9]李穆《从性别角度看唐代的养老政策》[10]等。龚书铎先生主编的《中国社会通史》一书中,就社会安全及控制机制有专门章节进行讨论,其中隋唐五代卷中有“社会控制”一章,其“软调控机制”下有“社会保障”一节,涉及了养老及致仕等内容。对官吏养老的研究集中在对致仕制度的探讨上,主要有王超《古代官吏的退休制度》、[11]李汉桥《唐代官吏致仕制度的兴废》、[12]李翔《唐代致仕制度初探》、[13]钟文《古代官吏的退休制度》、[14]许正文《唐代官吏退休制度述略》[15]等。

如上所举,关于唐五代养老问题的研究,学界主要集中在侍老制、致仕制等问题上,侍老及致仕制之外对老人的赡养状况方面研究尚显不足。养老问题是从古至今最为突出的社会问题之一,本文在爬梳文献资料的基础上,从养庶民之老、恤鳏寡惸独之老、养官吏之老三个层面,探讨唐五代时期政府在解决养老问题上的政策措施。

一、养庶民之老

养老、恤老是古代帝王为政以德的重要内容。唐五代时期,统治者养老、恤老的政策与措施在继承前代经验的基础上又有所发展。主要表现在以下几个方面:

(一)给老人授田但免征其赋役

唐五代时期,政府给老人授田,为老人的养老提供了一定的物质基础和保障。“授田之制,丁及男年十八以上者,人一顷,其八十亩为口分,二十亩为永业;老及笃疾、废疾者,人四十亩,寡妻妾三十亩,当户者增二十亩,皆以二十亩为永业,其余为口分。”[16]卷51,1343老人可获授四十亩土地。“唐之始时,授人以口分、世业田,而取之以租、庸、调之法。”[16]卷51,1341有地就有赋役之征,但对老人等特殊人群,政府则免除其赋役负担:“若老及男废疾、笃疾、寡妻妾、部曲、客女、奴婢及视九品以上官,不课。”[16]卷51,1343老人为不课口之首,赋役全免。授地而不课税,这就为老人的养老提供了基本的物质保障。

不仅如此,终唐五代之世,政府对入老年龄进行过多次调整,往往是使老人提前入老,使部分老人提前免去课税之征,体现了养老恤老的用心。唐高祖武德二年(619),政府颁布法令:“百姓年五十者,皆免课役。”[17]将免课役的年龄提前到五十岁,意在笼络百姓,稳定民心。武德七年(624)令,以“六十为老”。[18]卷48,2089天下初定,遂将入老年龄恢复到常规。至高宗开耀二年(682)十二月七日,又下令:“百姓年五十者,皆免课役。”[19]卷85,1555重新将入老年龄定为五十。但很快又恢复到了六十,因为至神龙元年(705),“韦皇后求媚于人,上表,请天下百姓年二十二成丁,五十八免役”。[20]卷7,155这一调整应是从六十调至五十八,否则没有求媚于人之意。中宗听从了韦皇后的奏请。景云元年(710)七月二十一日,韦庶人被诛,睿宗下诏取消了她所奏的成丁、入老年龄。[19]卷85,1555天宝九载(750)十二月二十九日,玄宗下诏:“五十九者,任退团貌。”[19]卷85,1556即以五十九为入老年龄。至广德元年(763),代宗下诏,规定以“五十五为老,以优民也”。[16]卷51,1347降低了入老年龄,使老人提前免于赋役征差,对老人的恤养很有裨益。

(二)有关养老的各种法律规定

在授地免课役之外,唐五代政府又将赡养老人的义务以法律的形式赋予其子孙。唐律规定,子孙应孝养父母、祖父母。“供养有阙”为“不孝”之一种,而“不孝”则被列为十恶之罪。[21]卷1,12为使子女能够更好地赡养父母,唐律规定:“诸祖父母、父母在,而子孙别籍异财者,徒三年。”[21]卷12,236“若祖父母、父母令别籍及以子孙妄继人后者,徒二年;子孙不坐。”[21]卷12,236即祖父母、父母在世,子孙不得分家另立门户过日子。唐律还规定:“祖父母、父母老疾无侍,委亲之官”者要被“徒一年”。即在祖父母、父母老病无人照顾的情况下,为官的子孙需辞官回家照顾。对解官充侍的官员,政府特“给半禄”。[22]84当然也有例外,即“其有才业灼然,要籍驭使者,令带官侍”。此外,唐五代时期,想出家为僧者必须征得父母、祖父母的同意,若父母、祖父母没有其他子息侍养者,不得出家。后周显德二年(955)夏五月甲戌,太祖下诏:“男子女子如有志愿出家者,并取父母、祖父母处分,已孤者取同居伯叔兄处分,候听许方得出家……应男女有父母、祖父母在,别无儿息侍养,不听出家。曾有罪犯,遭官司刑责之人,及弃背父母……并不得出家剃头。”[23]这些规定,对保证子女赡养父母具有积极的意义。

唐代政府通过以上律令,把对老人的孝养以法律的形式确立下来。五代承唐制,养老的律令政策当同于唐代。

(三)刑罚对老人的宽免

《周礼》中有三赦之法:“壹赦曰幼弱,再赦曰老旄,三赦曰憃愚。”[24]880受《周礼》影响,历代刑律都有对幼、老等特殊人群的宽免。唐五代法律对老人的刑罚宽免情形如下:

1.七十岁以上的老人犯流罪以下刑罚者,可以收赎;不能收赎者,至配所仍免其居作之役

唐律规定:“诸年七十以上、十五以下及废疾,犯流罪以下,收赎。犯加役流、反逆缘坐流、会赦犹流者,不用此律;至配所,免居作。”疏议曰:“今律:年七十以上、七十九以下,十五以下、十一以上及废疾,为矜老小及疾,故流罪以下收赎。……至配所免居作者,矜其老小,不堪役身,故免居作。”[21]卷4,80-81

2.八十岁以上的老人犯死罪者可上请敕裁

唐律规定:“八十以上、十岁以下及笃疾,犯反、逆、杀人应死者,上请。”疏议曰:“有不可赦者,年虽老小,情状难原,故反、逆及杀人,准律应合死者,曹司不断,依上请之式,奏听敕裁。”[21]卷4,82

唐代律文还规定共同犯罪以造意者为首,若造意者为年八十以上的老人,则不加刑。《唐律疏议》载:“‘于法不坐者’,谓八十以上,十岁以下及笃疾。”[21]卷5,116

3.九十岁以上的老人不加刑

唐律规定:“九十以上,七岁以下,虽有死罪,不加刑。”[21]卷4,83疏议曰:“爱幼养老之义也。”[21]卷4,84

从以上律文可知,唐律依据犯罪老人年龄的高低给予不同程度的宽免,这虽然是古代帝王的一种统治手段,符合民心、民情,但也确实在一定程度上体现了政府对老人的优恤,起到了维护统治秩序的作用。

(四)对高年老人的特别侍养

唐五代政府对老人群体中的高年老人有比较多的优恤。玄宗《赐高年几杖诏》云:“古之为政,先于尚老,居则致养,礼传三代;行则就见,制问百年。”[25]卷26,320概括了中国古代帝王在高年老人侍养问题上的基本思路。唐五代时期政府对高年老人的恤养政策也主要体现在“居则致养”和“行则就见”两个方面。在“居则致养”方面政府规定,给高年老人给配侍丁,即给侍制度;在“行则就见”方面,帝王每有巡幸,则不忘“就见”、“制问”高年,并给高年老人以恤赏,体现了所谓的“古者天子省方,则问耆年,恤百姓,以颁庆赐,以茂勋劳,用宏布泽之恩,式慰来苏之望”[25]卷463,4731的思想。

1.给侍制度

关于唐代的给侍制度,陈明光《唐朝的侍老制度》、李锦绣《唐代制度史略论稿》第四部“交通、社会制度”之二“唐代的给侍制度——儒家学说的具体实现”等,已有论述。陈明光将“侍老”作为一个群体名称,探讨了政府对这一群体在徭役、服刑、任官、版授、颁赐等方面所给予的优待,以及执行中所存在的问题。[3]李锦绣则专门就为高年老人给配侍丁这一制度进行了深入研究,认为给侍制度在唐初就已存在,唐代的给侍制度具有普遍性和完备性等特点,乃是儒家学说的具体实现。[26]本文采用李锦绣“给侍制度”的提法。从养老的角度看,可以说给侍制度是唐代政府在解决养老问题上的一种开创性举措。

唐代政府给高龄老人配侍丁,以助其养老。《唐律疏议》载:“祖父母、父母,通曾、高祖以来,年八十以上及笃疾,据令应侍”;充侍丁者,“免役,唯输调及租”。[21]卷3,69-70从律文可知,唐代有给侍令,即给八十岁以上的老人配侍丁,并免除充当侍丁者的差役,以保证其能更好地完成充侍任务。这就使唐代高年老人的赡养从制度上得到了保证。

给侍制度优先子孙充侍。唐律规定,祖父母、父母年八十以上及笃疾应侍者,若子弟无人充侍,“委亲之官”者,要“免所居官”。[21]卷3,56-57家无期亲成丁之非十恶罪犯,“听亲终期年,然后居作”。[21]卷3,71这些规定将充侍之责先归于子孙,在子孙之外,优先近亲,次及轻色丁。开元七年(719)户令规定:“凡庶人年八十及笃疾,给侍丁一人,九十给二人,百岁三人。(皆先尽子孙,次取近亲,次取轻色丁。)”[22]76开元二十五年(737)令规定:“诸年八十及笃疾,给侍丁一人,九十二人,百岁五人,皆先尽子孙,次取近亲,皆先轻色。无近亲外取白丁者,人取家内中男者,并听。”[20]卷7,155此令正式允许中男充侍。天宝八载(749)加尊号赦云:“其天下百姓丈夫七十五已上,妇人七十已上,宜各给一人充侍,任自拣择。至八十已上,依常式处分。”[25]卷40,432这一赦文将给侍年龄提前,扩大了给侍范围。

以上是制度层面的规定,但在实际执行中,情况并不尽如人意,侍丁免役并没有被很好地贯彻。[3]例如则天朝曾为宰相的崔元综,“自御史得郎官,累迁至中书侍郎,九十九矣。子姪并死,唯独一身,病卧在床。顾令奴婢取饭粥,奴婢欺之,皆笑而不动。崔公既不能责罚,奴婢皆不受处分,乃感愤不食,数日而死矣”。[27]崔元综年九十九,若按给侍制度,崔老应该可以得到二到五名侍丁。如果这里的“奴婢”不是对侍丁的异称的话,那么早在武后时期,给侍制度就已经执行得不是很好。

2.赏赐高年老人

唐五代史籍中,帝王赏赐高龄老人的记载连篇累牍。笔者将新旧《唐书》、《册府元龟》及《全唐文》等书中赏赐高年的记载进行汇总,制成“唐五代帝王赏赐高年表”,[28]153-156并据此制成“唐五代帝王在位时间与赏赐高年示意图”(图1)。

图1 唐五代帝王在位时间与赏赐高年示意图

这些统计显然不可能是唐五代时期政府赏赐高年的全部,分布情况也未必能全面真实地反映当时的实际。但从图1我们仍然可以看出,唐五代帝王赏赐高年的行为存在如下特点:(1)在唐五代总共343年中,共计赏赐高年140次。唐玄宗以前的137年中,共赏赐101次,占总数的72%;唐后期至五代204年,仅赏赐39次,占总数的28%。无论从唐五代这个大的历史时段看,还是就某个帝王在位的时期看,都明显表现出前期多后期少的特点;(2)从图中可以看到太宗、玄宗、高宗三朝赏赐数最高,凡96次,占赏赐总数的69%。这三朝也是唐代最为清明的时期,三朝累计100年,几乎每年赏赐一次。可见,对高年的赏赐与政治的清明及政府的财政状况紧密相关。

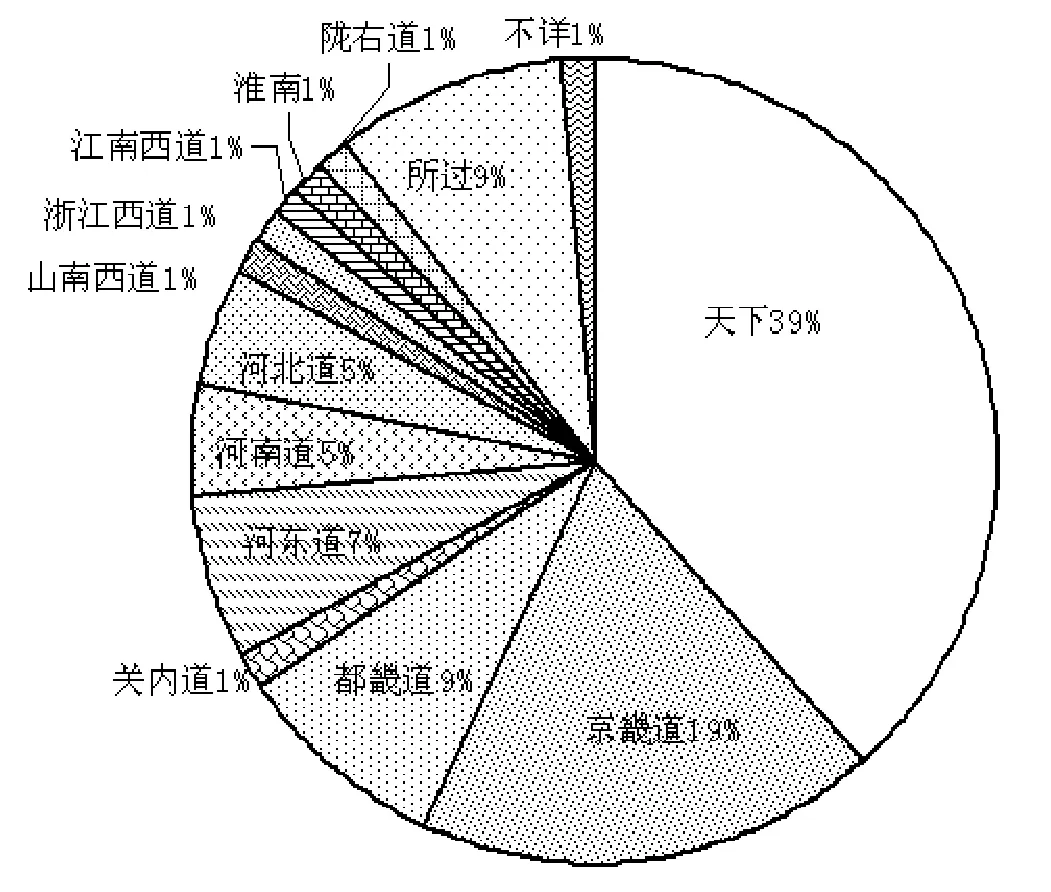

我们又根据“唐五代帝王赏赐高年表”制成“唐五代赏赐高年地域示意图”(图2),以分析唐五代帝王赏赐高年与地域的关系。由于唐五代州县和方镇的辖区是经常变化的,为了便于统计,示意图以开元二十九年(741)的州县辖区为准,并与郁贤皓《唐刺史考》所列州、道保持一致。[29]

图2 唐五代赏赐高年地域示意图

图2显示,赏赐全国高年所占的比例最高,达39%。赏赐局部高年的情况如下:京畿道占19%,都畿道占9%,二者相加共28%,可见帝王的赏赐明显以京都地区为重心;此外,河东道占7%,河南、河北道各占5%;另有9%为皇帝出行、行幸所经历的州县,也主要集中在京都地区。

从以上情况来看,唐五代政府对高年的赏赐首先集中在京都地区。主要原因是该地区为国家的政治、经济、文化及军事中心,朝廷将安抚这一地区的民心放在首位,借赏赐高年等政治行为以维护京都地区的稳定;另外,古代帝王出行必有恤赏,京都地区是皇帝行幸和巡狩的近便之地,这也造成了皇帝对该地区的高年赏赐较多;其次是环卫京都的河东、河南等地区。特别是晚唐,河东、河南道是防范河北叛镇的重要屏障,也是唐代重要的经济区域,因此,中央对这些地区非常重视,这在对该地区高年的赏赐问题上也表现得比较明显;再次是对河北道叛镇的赏赐。这是唐王朝为了安抚、招降河北叛镇,对归附中央的藩镇及时进行赏赐,借以达到招抚其他叛镇的目的;赏赐最少的是关内道、山南西道、浙江西道、江南西道、淮南道、陇右道等。除了记载不充分的因素外,从地域上讲,这些地区距离中央均比较远,因此,对这些地区高年的赏赐也就比较少。

下面根据“唐五代帝王赏赐高年表”制成“唐五代赏赐高年原因分类示意图”(图3),以分析唐五代帝王赏赐高年的原因。

图3 唐五代赏赐高年原因分类示意图

图3显示,在赏赐高年的原因中,以行幸①所占的比例最高,达34%,集中体现了统治者养老措施中“行则就见”的一面;此外,祭祀②11%,改元10%,加尊号8%,宴请6%,即位5%,平叛5%,立太子4%,巡狩3%,封禅、疾愈、立皇后、出征各占2%,还有6%为其他。③从总的情况来看,赏赐高年与帝王直接参与的国家的重大政治活动有着密切联系。如行幸是皇帝亲临百姓的一种象征,即所谓的体察民情,故皇帝在行幸之时往往要对当地高年等进行赏赐,以显示皇恩浩大。而皇帝即位、祭祀、加尊号、改元都是古代社会帝王的重要政治活动,期间,在位皇帝对高年等特殊人群进行赏赐,旨在扩大这些活动的影响,以提高个人威望。封禅、立太子、册封皇后、疾愈等,是国家喜庆的大事,此时往往大赦天下,同时实施赏赐高年等“惠政”,以示举国欢庆,与民同乐。此外,每逢平叛、出征等国家的重大政治活动,帝王对高年等进行赏赐,是为了安抚叛镇,招揽民心,以巩固自己的统治。

此外,给高年老人版授州县级职官及赐绯、赐紫等待遇,也是唐五代时期政府崇老的重要措施之一。[6]

综合上述,唐五代政府养老的基本政策是给授一定的土地,同时免除其赋税,以解决老人的基本生存问题,并以法律的形式将养老的责任指定给子孙。在刑罚方面,唐律给予老人以不同层次的宽赦。对高龄老人,有侍老制度和赏赐、就见等特别礼遇。这种礼遇有其地域及时间上的分配差异,以国家的重大政治活动为主要因由。

二、恤鳏寡惸独之老

鳏寡惸独是老人群体中的特殊人群,也是古今中外公认的弱势群体,中国古代称之为“天民之穷而无告者”。恤鳏寡惸独是中国古代儒家经典宣扬的治国为政的重要思想。《礼记·王制》载:“少而无父者谓之孤,老而无子者谓之独,老而无妻者谓之矜,老而无夫者谓之寡。此四者,天民之穷而无告者也,皆有常饩。”[24]1347在《礼记》言及的四种穷而无告之民中,除幼孤外,其余皆为老者。《孝经》亦曰:“治国者,不敢侮于鳏寡。”[31]2552养鳏寡惸独之老很早就被认为是当政者应当高度重视的问题,对鳏寡惸独老人的救助恤养早在《礼记》中就已被列为国家的经常性任务。唐五代的统治者继承了以往的思想和做法,并在此基础上有所发展。

在赋役制度方面,唐五代政府对鳏寡惸独之老授予田地并宽免赋税,史料已如前引,此处不赘。到开元年间出现了免征鳏寡惸独者之税米等杂税的现象。如开元二十三年(735)八月戊子,玄宗下诏:“免鳏寡惸独今岁税米。”[16]卷5,138玄宗《敕皇太子纳妃》诏中亦曰:“诸道征行人家及鳏寡惸独,委州县长官检校,矜放差科,使安其业;中间有不支济者,量事赈给,仍量助其营种。”[25]卷283,2876上引诏令既说明当时社会对鳏寡惸独有税米及差科之征,也反映了期间有临时性的对鳏寡惸独放免税米的事实。随着唐中期税制的变化,新的两税法规定:“免鳏寡惸独不济者。敢有加敛,以枉法论。”[16]卷52,1351明确将不向鳏寡惸独者征税纳入新的税收法令,其目的就是要减免鳏寡惸独不济者的负担。这些措施体现了政府对鳏寡惸独不济者的养恤之意。

在宽免赋役之外,唐五代统治者每遇庆典或行幸所至,一般都对鳏寡惸独者给予恤赏。笔者将所阅史料中有关这方面的记载,制成“唐五代帝王恤赏鳏寡惸独一览表”,[28]14-16并据此制成“唐五代帝王恤赏鳏寡惸独示意图”(图4)。

图4 唐五代帝王恤赏鳏寡惸独示意图

数据显示,唐五代共有14个皇帝在颁发的诏令中专门针对鳏寡惸独之老实行过赈恤,占总数35个皇帝的40%。这14个皇帝共对鳏寡惸独之老赈济了46次,在开元天宝以前共有5个皇帝赈济了28次,占总数的61%,平均每个皇帝赈济5.6次;而唐后期至五代共有9个皇帝赈济了18次,占总数的39%,平均每个皇帝2次。可见,唐王朝前期(共138年)比较重视对鳏寡惸独之老的赈恤,其中太宗和玄宗两朝较为突出,这与唐前期社会相对稳定、君臣以隋为鉴、与民苏息及经济渐趋繁荣有关;唐后期至五代(共204年)对鳏寡惸独之老赈济的总数和平均每个王朝赈济的次数较唐前期均大为减少,主要原因应当与该时期社会的动荡和国家财政紧张有关。

唐五代帝王赏恤鳏寡惸独之老有以下特点:(1)赏恤的主要原因是帝王即位、改元、平寇、南郊、东封、营建宫室(兴庆宫)、敕皇太子纳妃、立皇太子、冬至大礼、车驾还京师等国家的重大庆典活动,以及个别的全国性自然灾害等;(2)皇帝行幸、巡狩,要对所过州县的鳏寡惸独进行赏恤,这是局部范围内的赏赐,有其随意性,以京郊及周边居多;(3)唐后期在平定藩镇叛乱和招抚、宣慰藩镇时,也对当地的鳏寡惸独之老进行恤赏;(4)对发生自然灾害地区的鳏寡惸独之老,赏恤优先。从赏恤方式看,有赈恤、赈济、赈贷、赐物、存问、优抚、惠养及免税放差科等。恤赐物一般为粟米布帛等。

唐五代政府还给鳏寡惸独之老提供医疗、送葬等救助。如开元二十四年(736)十月,玄宗下诏曰:“鳏寡惸独及征行之家,宜令州县长官亲自存问,如有疾患,量加医药。”[25]卷35,390天复元年(901),昭宗改元诏亦曰:“天下高年鳏寡八十已上,委所在长吏切加安恤,其有不幸者,量与葬送。”[25]卷92,963

此外,政府还因特殊原因对个别高年惸独之老进行救恤。如德宗朝的邢士伦,因被诬与令狐建妻李氏通奸而遭榜杀,其母闻之亦卒;后朝廷知其被诬,“其父既衰耄,至无所归,良深矜念,委京兆尹厚加存恤”。[18]卷124,3531

在上述恤养政策之外,政府还对鳏寡惸独不能自存者之恤养,以律令的形式作了规定。《唐令拾遗·户令第九》中第三十七条“开元二十五年(737)令”曰:

诸鳏寡孤独贫穷老疾,不能自存者,令近亲收养,若无近亲,付乡里安恤。如在路有疾患,不能自胜致者,当界官司收付村坊安养,仍加医疗,并勘问所由,具注贯属,患损之日,移送前所。[30]

从令文知,对鳏寡惸独不能自存者平日的侍养,优先考虑其近亲;无近亲者,由所在的乡里安恤;在路途患病者,由当地收恤;病情好转之日,移送本贯。应该承认,作为政策,唐令对鳏寡惸独不能自存者恤养的规定还是较为周全的,既考虑到了平时的恤养,也考虑到了出行路途中病患的恤养。但在实际中,这些人的生活还是仍然与艰辛相伴。前引则天朝曾为宰相的崔元综,贵为宰相,经济状况也并非到了饥寒交迫的境地,其孤老患病后的情形尚且如此,普通百姓孤老无依的凄惨状况可想而知。

综上所述,唐五代时期政府给鳏寡惸独之老以一定的授田,同时却免除他们的赋税负担,这就使他们的生活有了一定的保障。对其中不能自存的鳏寡惸独之老,政府以律令的形式对他们的赡养问题做了具体的安排。唐中期以后对鳏寡惸独的税米及差科之征,政府也时有诏敕予以豁免。对鳏寡惸独的赏赐则是历代帝王标榜仁政的重要内容,唐五代帝王对鳏寡惸独之老的赏赐是唐五代政府恤养这部分老人的重要措施和体现。

三、养官吏之老

官吏的养老问题与致仕问题分不开。关于致仕制度,钟文《古代官吏的退休制度》一文,就中国古代官吏致仕的由来、条件和待遇三个方面进行了探讨。[14]李翔《唐代致仕制度初探》一文,专就唐代的致仕情况,分致仕条件、致仕程序、致仕待遇三方面进行了论述。[13]两篇文章的重点都在致仕待遇上,应当说与本文较为接近;但两文的侧重点都在致仕制度本身,对致仕与养老的关系未作论述。下面拟对唐五代的致仕与养老问题再作探讨。

(一)致仕资格

官吏的养老与致仕紧密相关,不仅关系到致仕的年龄,也关系到致仕的待遇。致仕年龄的大小决定解除职务压力的早晚,致仕待遇则关系到官吏的养老是否有保障。《礼记正义·曲礼上》所云“大夫七十而致事”,[24]1232是中国古代官吏致仕的年龄依据,自周以降,历代相沿。唐五代时期也是如此:“大唐令,诸职事官,七十听致仕。五品以上上表,六品以下申省奏闻。诸文武选人,六品以下,有老病不堪公务、有劳考及勋绩情愿结阶授散官者,依。其五品以上,籍年虽少,形容衰老者,亦听致仕。”[20]卷33,925这是唐开元二十五年的致仕令。从令文可知:1.唐代官员的致仕年龄是七十岁;2.唐代的职事官无论品级高低都可以致仕;3.因品级不同,唐代官员致仕的审批不同,即“五品以上上表”,直接上呈皇帝,“六品以下申省奏闻”;4.形容衰老的五品以上文武选人,虽年龄尚不足七十,亦可以致仕;六品以下老病不堪公务的文武选人,可依劳考、勋绩结阶授散官。这说明,唐代致仕令虽明文规定了致仕的年龄,但对五品以上衰老和六品以下疾病的文武选人,虽然不到规定年龄,也可以提前致仕。

有唐一代,致仕令多有损益。记载比较明确的有三次:一是显庆元年四月,高宗下诏曰:“文武官五品以上,老及病不因罪解,并五品以上散官,以礼停任者,听同致仕。”[19]卷67,1173将致仕资格扩大到了非因罪解职的老、病五品以上文武官和以礼停任的五品以上散官;二是开元二十五④年正月,玄宗下制云:“曾任五品以上清资官,以理去职者,所司具录名奏;老病不堪釐务者,与致仕官。”[20]卷33,925这条制文又给予以理去职的五品以上清资官中老病不堪釐务者以致仕的资格;三是太和元年九月,文宗敕云:“请致仕官,近日不限品秩高卑,一例致仕。酌法循旧,颇越典章。自今以后,常参官五品、外官四品者,然后许致仕,余停。”[19]卷67,1175从这一敕文可以看出,至太和元年前,官员申请致仕,不限其品秩高卑,一律应允。针对这一状况,文宗下敕文将致仕资格进行了限制,定为常参官五品以上、外官四品以上,其余品级一律不予致仕。从这些关于致仕的诏令中可以看出,五品以上的官吏在致仕制度中具有明显的优越性:可以提前致仕,也可以延期致仕,因老病去职者可同于致仕,而且,对致仕的限制政策也不易损伤他们的致仕权益。

(二)致仕待遇与养老

致仕资格决定着官吏能否获得致仕后的待遇,这是其养老的根本保障。致仕待遇中最重要的一项是给禄料,目的在于“惠养老臣也”。[19]卷67,1175唐前期实行致仕官半禄制,中晚唐实行半禄、半俸制。

唐代对致仕的五品以上官员给半禄:“大唐令,诸职事官年七十、五品以上致仕者,各给半禄。”[20]卷35,968这一令文对给禄的致仕者有三个限定:一是职事官,二是年七十,三是五品以上。所给禄是半禄,即本禄之半。同时,作为对致仕官优恤的惠政,玄宗于开元五年十月下诏:“致仕应请物,令所由送至宅。”[20]卷35,968致仕资格在有唐一代的变化,已如上文所述;随着官员致仕资格限制的放宽,致仕给禄的限制也自然随之放宽。

至于六品以下致仕官的情形,可从天宝九载的敕文间接得知:“天宝九载三月敕,如闻六品以下致仕官,四载之后,准格并停。念其衰老,必藉安存,岂限高卑,而恩有差降。应六品以下致仕官,并终其余年,仍永为式。”[20]卷33,925即天宝九载三月以前,唐政府有格文规定:六品以下致仕官,四年之后即终止其致仕资格。玄宗改变这种因官品高卑而“恩有差降”的情况,主要原因是考虑到这些六品以下大臣年老体衰,“必藉安存”,所以下了这道敕文,令“终其余年”,并“永为式”。这样一来,六品以下致仕官员的“安存”从制度上来说也得到了保障。但六品以下致仕官的禄料发放状况、“终其余年”的“安存”方式,因史料阙如,不得而知。同时,正如前引太和元年九月的敕文所述,自太和元年九月以后,六品以下官吏又被取消了致仕资格。取消致仕资格的官吏,其养老方式当同于庶人。

唐初,致仕官之半禄由仓部发放:“仓部郎中、员外郎掌国之仓庚,受纳租税,出给禄廪之事。……凡致仕之官五品已上及解官充侍者,各给半禄。”[22]84德宗建中三年,曾一度将致仕官禄改为由本贯及寄住处州府支给:“建中三年九月十二日敕:‘致仕官所请半禄料及赐物等,并宜从敕出日,于本贯及寄住处州府支给。’”[19]卷67,1174《唐会要·致仕官》载:“贞元四年四月,以前左散骑常侍致仕邱为复旧官。初,为致仕还乡,特给禄俸之半。既丁母丧,苏州疑所给,请于观察使韩滉,以为授官致仕,令不理务,特给禄俸,惠养老臣也,不可以在丧为异,命仍旧给之,唯春秋二时羊酒之直则不给。虽程式无文,见称折衷。及是为服除,乃复之。”[19]卷67,1174长庆三年四月,穆宗下敕:“尚书左丞孔戣可守礼部尚书致仕,仍委所在长吏,岁时亲自存问,兼致羊酒。如至都,其刍米什器之类,委河南尹量事供送,务从优礼。”[19]卷67,1174-1175从上引两条材料可以看到,建中三年九月敕的规定得到了执行,致仕官的禄俸由所在州县供送。

同时,从前引建中三年敕我们还可以看出,给致仕官的是“禄料”,多了“料”。如果不是记载疏误的话,此时很可能已开始给致仕官半禄料。《唐会要·致仕官》载:“至贞元四年四月二十三日,致仕官给半禄料,其朝会及朔望朝参,并依常式。自今以后,宜准此。”[19]卷67,1174进一步证明此时的致仕官亦给半禄料,似乎还有常式可依。从上引邱为致仕的记载看,所得半禄俸是特恩;至贞元五年三月,致仕官给半禄料已正式成为定制:“(贞元)五年三月,以太子少傅兼吏部尚书萧昕为太子少师,右武卫上将军鲍防为工部尚书,前太子詹事韦建为秘书监,并致仕,仍给半禄及赐帛。其俸料悉绝,上念旧老,特命赐其半焉。致仕官给半禄料,自昕等始也。”[19]卷67,1174给致仕官的半禄料,应是致仕官员养老费用的主要来源。“朝廷致禄,本为职劳,衰病乞闲,自宜家食。而半给之俸,近古所行,义诚属于优贤,事亦兼于养老。”[19]卷67,1175

以上都是就致仕给禄料的政令性规定。在实际执行中,朝廷又每每以特恩待功臣,给致仕官以全禄料的情况也不绝于史书。如唐休璟于景云二年上表请老,“给一品全禄”;[16]卷111,4501卢从愿于开元二十年“以年老抗表乞骸骨,乃拜吏部尚书,听致仕,给全禄”;[18]卷100,3124-3125大和元年四月,“以太子少傅杨于陵守右仆射致仕,俸料全给”。[18]卷17上,525这些给全禄的特殊待遇,多具有抚慰和优待性质,享受此殊荣者可以此安享晚年。其中亦不乏因贫困而给全禄致仕者,如上文已提及的薛登即是。再如开元年间的王丘,《旧唐书》载:“(其)虽历要职,固守清俭,未尝受人馈遗,第宅舆马,称为敝陋。致仕之后,药饵殆将不给。上(玄宗)闻而嘉叹,下制曰:‘王丘夙负良材,累升茂秩,比缘疾疹,假以优闲。闻其家道屡空,医药靡给,久此从宦,遂无余资。持操若斯,古人何远!且优贤之义,方册所先,周急之宜,沮劝攸在。其俸禄一事已上,并宜全给,式表殊常之泽,用旌贞白之吏。’”[18]卷100,3133这种给全禄的致仕,体现了政府对贫困致仕官员的救恤。

此外,帝王每有巡幸、庆典,赏赐所及也往往不忘致仕官。这是官吏养老的又一物质来源。

(三)致仕官养老的其他优恤措施

在给半禄料之外,致仕官还有朝参之优荣、[20]卷33,925致仕官身亡择高计官品等待遇,[19]卷67,1173这些是对致仕官的政治优待。除此之外,致仕官还享有一些具有救恤性的养老待遇。如致仕官年老体弱欲还乡者,给公乘送行。贞元九年八月,“以太子右庶子、史馆修撰孔述睿为太子宾客,赐紫金鱼袋,致仕。述睿年未七十,以疾免,累表方许,赐帛五十疋,衣一袭。故事,致仕还乡,不给公乘。上宠儒者,命给公乘遣之”。[19]卷67,1174从引文知,致仕官还乡,本来是不给公乘的;德宗给孔述睿以公乘,是对他的特别优待。至元和三年四月,宪宗因滕珦奏请,遂将给致仕官公乘制度化:“右庶子致仕滕珦奏:‘伏蒙天恩致仕,今欲归家,乡在浙东,道途遥远。官参四品,伏乞特给婺州已来券,庶使衰羸获安,光荣乡里。’敕旨:‘滕珦致仕还乡,家贫路远,宜假公乘,允其所请。自今以后,更有此类,便为定例。’”[19]卷67,1175

给致仕官以禄料,只能使其生活所需有所保障,而因老病或精力衰退而致仕者的生活更需要有人照料。对此,政府还规定致仕官若无在京任职的子弟,允许其在外任职的子弟停官侍养。开元五年十一月玄宗下敕:“致仕官子弟无京官者,其在外者,听一人停官侍养。”[19]卷67,1173其实在玄宗正式下敕之前,政府已经这样对待致仕官员了。如高宗永徽二年,光禄大夫、行侍中、兼太子少保高季辅“以风疾废于家,乃召其兄虢州刺史季通为宗正少卿视其疾,又屡降中使观其进食,问其增损”。[18]卷78,2703又崔敦礼“以老疾屡陈乞请退,显庆元年,拜太子少师,仍同中书门下三品。敕召其子定襄都督府司马余庆使侍其疾”。[18]卷81,2784可见,在实际生活中,对因病请退的官员,一般是令其子弟、兄弟停官侍养,以使病退者能够获得良好的照顾。

至于致仕官有子弟任京官者,其侍养方式依侍养令。《唐律疏议·免所居官》载,“祖父母、父母老疾无侍,委亲之官”者,要免其所居官。疏议曰:“老谓八十以上,疾谓笃疾,并依令合侍。若不侍,委亲之官者。其有才业灼然,要藉驱使者,令带官侍,不拘此律。”[21]卷3,56而且,唐律还规定,祖父母、父母年八十及笃疾应侍,“及先已任官,亲后老疾,不请解侍,并科‘违令’之罪”。[21]卷3,56可见,祖父母、父母老疾,子女应侍养;若不侍养祖父母、父母而去做官,要被免去官职。唐五代时期请停官归侍者不在少数。例如会昌六年二月丁丑,“左拾遗王龟以父兴元节度使起年高,乞休官侍养,从之”。[18]卷18上,609对停官侍养者,政府发给半禄:“凡致仕之官五品已上及解官充侍者,各给半禄”。[22]84

律文允许“才业灼然”的官员带官侍养,还规定“将亲之任”、“理异委亲”者,“科‘违令’之罪”。[21]卷3,56-57但对个别情况也予以允许。《旧唐书·李峤传》载,玄宗曾下制慰李峤曰:“矜其老疾,俾遂余生,宜听随子虔州刺史畅赴任。”[18]卷94,2995《玄宗纪》也载曰:“特进致仕李峤先随子在袁州。”[18]卷8,173这里特进李峤致仕后,先后随子在虔州及袁州官所侍养。

此外,政府还以授给官吏本乡职官的方式,方便其子弟照顾,以达到优养老年官吏的目的。武德元年,讨平薛仁皋,拜魏抃为秦州刺史,高祖曰:“衣锦还乡,古人所尚;今以本州相授,用答元功。凉州之路,近为荒梗,宜弘方略,有以静之。”[18]卷59,2333武德初年,丘和归国,“和时年已衰老,乃拜稷州刺史,以是本乡,令自怡养”。[18]卷59,2326

综上所述,唐五代时期,官吏的法定致仕年龄是七十岁。对不满七十但形容衰老或老病不堪公务的官员,仍允许其致仕。致仕者唐前期给半禄,唐后期给半禄料,这是其养老的根本保障。对家境困窘的致仕官,政府往往特赐全给俸禄。致仕者的日常侍养通常由子女承担,子女任官者,听其停官侍养,并给予半禄。此外,唐五代政府还给致仕归乡的官员提供公乘。唐代律文不允许子女任官者“将亲之任”,违者要“科‘违令’之罪”,但仍存在特允随子赴任以获侍养的致仕官。授给老年官吏以本乡官职是优养老年官吏的方式之一。取消和没有致仕资格的官吏,其养老方式当同于庶人。

四、小 结

唐五代时期政府的养老状况可分为养庶民之老、恤鳏寡惸独之老和养官吏之老三个层面。政府赡养老人的基本政策是授予老人一定的田地,但免征其赋税,以保证其养老的物质基础,达到惠养老人的目的。同时,政府将赡养老人的义务以法律的形式委派给其子孙。对高年老人,唐五代时期有侍老制度,按高龄情况给配侍丁,助其养老。遇重大政治活动、巡幸、异常年景,统治者往往对高年老人按年龄等次进行赏赐。

对鳏寡惸独之老的优恤是历代帝王标榜仁政的重要内容。对这部分老人,唐五代政府的恤养措施更加优厚。对其中不能自存的鳏寡惸独之老,政府还以律令的形式对他们的赡养问题做了安排。

官吏的养老与致仕紧密相连。唐五代的致仕官可获得一定的禄料,这是其养老的根本保障,其日常侍养则通常由子女承担。对家境困窘的致仕官和致仕归乡的官员,政府还往往有特别待遇。取消和没有致仕资格的官吏,其养老方式当同于庶人。

注释:

①“行幸”包括皇帝行幸、至、如、次某地,同一次出行到不同州县,均视作一次行幸。

②“祭祀”包括南郊、朝献于太清宫、禅于社首、谒陵、祠后土、祀九宫贵神宫等。

③“其他”包括去尊号、并州父老诣阙、祥瑞、作兴庆宫、千秋节、德音诏、灾异、晋高祖入汴州等。

④《唐会要》卷六七第1173页《致仕官》作“二十年”。该条制文在《旧唐书》卷九第207页《玄宗本纪下》亦有记载:“开元二十五年春正月壬午,制:‘……崇德尚齿,三代丕义;敦风劝俗,五教攸先。其曾任五品已上清资官以礼去职者,所司具录名奏,老疾不堪厘务者与致仕。’”

[1]梁坚.中国古代的养老制度[J].台湾省立博物馆科学年刊,1963(6):114-118.

[2]黎圣伦.我国历代敬老养老制度[J].中山学术文化集刊,1968(2):32-39.

[3]陈明光.唐朝的侍老制度[J].文史知识,1991(11):57-60.

[4]魏恤民.试论《唐律疏议》中的有关养老敬老思想[J].咸宁师专学报,1995,15(2):48-52.

[5]刘松林.浅谈我国古代的养老制度[J].文史杂志,1999(6):68-71.

[6]夏炎.论唐代版授高年中的州级官员[J].史学集刊,2005(2):103-111.

[7]张国刚.关于唐朝的老人问题[N].光明日报,2005-10-18(7).

[8]王先进.唐代的家庭养老[J].固原师专学报,2006,27(1):43-47.

[9]刘兴云.浅议唐代的乡村养老[J].史学月刊,2007(8):120-122.

[10]李穆.从性别角度看唐代的养老政策[J].科技信息,2007(1):51.

[11]王超.古代官吏的退休制度[N].人民日报,1981-11-03(5).

[12]李汉桥.唐代官吏致仕制度的兴废[J].党政干部论坛,1988(3):53.

[13]李翔.唐代致仕制度初探[J].中国史研究,1991(1):66-71.

[14]钟文.古代官吏的退休制度[J].文史知识,1999(2):47-53.

[15]许正文.唐代官吏退休制度述略[J].陕西师范大学继续教育学院学报,2001,18(11):58-59.

[16]欧阳修,宋祁,范镇,等.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[17]王钦若,杨亿,孙奭,等.册府元龟(明本):卷468[M].北京:中华书局,1960:5809.

[18]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[19]王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955.

[20]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[21]长孙无忌.唐律疏议[M].北京:中华书局,1983.

[22]李林甫.唐六典:卷3[M].陈仲夫,点校.北京:中华书局,1992.

[23]薛居正.旧五代史:卷115[M].北京:中华书局,1976:1529-1530.

[24]阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980.

[25]董诰,阮元,徐松,等.全唐文[M].北京:中华书局,1983.

[26]李锦绣.唐代制度史略论稿[M].北京:中国政法大学出版社,1998:357-376.

[27]李昉,吕文仲,赵邻几,等.太平广记:卷146[M].北京:中华书局,1961:1053.

[28]盛会莲.唐五代社会救助研究[D].杭州:浙江大学古籍研究所,2005.

[29]郁贤皓.唐刺史考[M].合肥:安徽大学出版社,2000:凡例13.

[30]仁井田陞.唐令拾遗[M].东京:东方文化学院东京研究所刊,1933:256.