我国区域信任度比较研究

2012-01-18王淑湘

王淑湘

(郑州轻工业学院 经济与管理学院,郑州450002)

0 引言

近年来,中国社会诚信缺失现象突出,信任危机在各个人群、阶层和行业之间以及每个社会组织细胞内部广泛存在①瘦肉精事件、温州动车事故、郭美美事件等引发广泛的关注,“学生被就业”、“收入被增长”等流行词汇层出不穷,这些都是社会缺乏信任与信誉的结果和表现。。这种低信任度对社会和经济的损害是显然的,它使得交易成本急剧增加,社会分工受到阻碍,并将长期影响一个地区的发展。鉴于此,信任被认为是社会系统的润滑剂,是人际交往的重要基石,一个社会的信任水平与经济发展成果高度关联[1]。众多实证研究也表明,信任与经济增长、市场化程度以及包括政府在内的大型组织的出现和有效运行高度相关[2],信任被当作是宏观和微观经济中都很重要的投入要素,没有信任,就很难有市场、经济和社会的和谐、繁荣与发展。

相关研究表明,信任是嵌入在社会制度和结构中的一种功能化的社会机制,信任与社会结构、制度的变迁与转型之间存在着明显的互动关系[3]。为了便于分析,现有研究多对信任进行分类,较为常见的是构建“两分法”的信任分析范式,将信任区分为一般信任和制度信任、公众信任和私人信任[4]等。Zucker根据产生机制,将信任分成基于过程的信任、基于特征的信任和基于制度的信任3种,并通过实证分析发现在1840—1920年之间美国人口的高移民率和高迁徙率等破坏了基于过程的信任,但同时在经济发展、制度完善等多重因素影响下基于制度的信任得以建立,使得美国社会在变革中仍保持较高水平的信任[5]。包括中国大陆在内的华人社会被普遍认为是低信任度区域,例如,韦伯认为中国人的信任不是建立在共同信念基础之上,而是建立在血缘关系基础之上,因而中国人彼此之间不存在普遍的信任[6];福山认为华人社会各种组织普遍建立在血缘关系维系的家族基础之上,家族内部信任度高而对外人普遍缺乏信任,使得华人社会成为低信任度地区[1]。

这些研究,特别是经济学文献普遍将信任作为外生变量,忽视了信任作为一个内生变量也会受到一些因素的影响。同时,这种研究中国信任问题的“两分法”隐含的理论前提是2种信任互相排斥、难以兼容,其结论往往与现实观察相矛盾,受到了理论界的质疑。因此,有学者指出,研究中国大陆的信任问题应充分重视经济高速发展和社会快速转型对原有社会信任产生的巨大影响,而不应照搬西方社会和信任变迁的研究范式[7]。经济转轨对中国社会信任的影响是复杂而不是线性的,经济发展、市场化进程对基于特征的传统信任和基于制度的普遍信任有着不同的复合性影响。基于上述考虑,本研究综合运用规范分析和实证分析的研究方法,对区域经济发展、市场化进程和区域信任度的关系进行理论分析,利用相关数据探讨了我国不同省(市、区)信任度的差异及其成因,并提出相应的政策建议。

1 经济发展与信任

经济学研究表明,信任与经济发展紧密相关。根据新古典经济学的观点,物质资本和人力资本是经济增长的投入要素,但技术知识和组织效率的巨大进步还需要依赖促进资本积累和市场交易的制度。因此,经济学家开始将信任作为经济增长的因素之一加以研究。在微观层面上,主要是考察信任在降低市场交易成本、提高交易效率方面发挥的作用;在宏观层面上,主要是探讨非正式制度、社会网络等对宏观经济绩效的影响。就实证研究而言,更多的是验证了经济发展与信任的相关关系而不是因果关系。例如,La Porta等从组织的角度出发,运用世界价值观调查数据衡量社会信任度,研究发现信任与司法效率、税收服从程度、官僚机构效率、市民参与度和大企业成功率等因素存在正相关关系[2]。张维迎和柯荣柱以中国跨省调查数据为基础,检验了信任与经济绩效的正相关关系[8]。

上述分析表明,在现有研究中理论分析侧重分析信任对地区经济发展的影响,实证分析则普遍验证了二者的正相关关系。本研究认为,对中国大陆而言,区域信任度的差异更多是区域经济发展的结果而不是原因。自改革开放以来,中国经济保持了30多年的高速增长,取得了举世瞩目的成就,同时,地区之间经济发展水平的差距也愈发显著。国家的区域政策和区域发展战略以及区域竞争优势等因素的差别决定了区域经济发展速度,区域经济发展水平的高低对区域内政府职能履行情况、基础设施状况、公共支出和服务水平以及居民受教育水平等产生重要影响,而这些因素正是现有研究构建信任指标体系的重要变量。根据诺斯的观点,制度对于构建充分发挥激励作用的市场至关重要,经济发展在“信任体制”的框架中扮演重要角色。经济学范畴的产权制度、非法行为约束制度、反不正当竞争制度以及法律规范和政府规章制度等,是一个有凝聚力的社会所必需的信任和社会协作,也被认为是理所当然的制度安排,在贫穷落后的国家和地区却难以建立起来。这就是说社会信任在很大程度上是经济发展和效率制度存在的结果,高度发展的经济和有效的制度安排能够显著提高信任水平。

2 市场化进程与信任

新兴市场国家的典型特征之一就是要素市场不发达,市场上买卖双方聚合在一起达成交易的难易程度是衡量新兴市场的重要标准,这种逐渐将各种要素聚合在一起进行交易的过程就是市场化进程[9]。在这个市场化进程中容易产生一种社会诚信缺失的道德无政府状态,原因是以忠诚为核心的传统信任的基础已被破坏或者动摇,而以制度为基础的市场经济道德体系尚未建立,在社会经济活动中合同的效力往往无法得到有效的保障,而诉诸法律通常需要花费较长的时间和精力,非常缺乏效率[10]。其结果是造成社会信任度与经济发展和市场化进程相脱节的现象,即相对那些人口迁徙率高、社会流动性大的发达地区,一些经济欠发达、交通不便利、社会较封闭的偏远地区,人们在交易时仍然依赖于彼此之间的信任而不是法律制度,因此能够保持相对较高的信任水平。

中国的改革开放就是一个从计划经济向市场经济转轨的过程。截至目前,中国的市场化进程已经取得了突破性的进展。但由于政策、地理、交通、历史等因素的影响,中国的市场化进程无论是在行政区域,还是在产业部门的层面上都非常不平衡。樊纲等将中国市场化进程分为5个方面,分别是政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度以及市场中介发育程度和法律制度环境[11]。沿袭樊纲等人构建的研究框架,可以从以下几个方面分析中国区域市场化进程对信任的影响。第一,在政府与市场的关系方面,政府干预市场越少的地区,政府和市场的边界越为清晰,有利于微观经济主体形成较为稳定的预期,提高信任度。第二,随着非国有经济的快速发展,家族经济组织形式成了私营企业的主导性组织形式,在家族企业发展的起步或初始阶段会降低社会信任。第三,在产品和要素市场发达的地区,市场经济对经济主体独立地位的确立从客观上推动了社会信任的建立。但同时以亲缘信任为核心的传统社会的基础遭到破坏,而以普遍信任为核心的市场经济道德还远远没有建立起来,社会信任度就会很低。第四,中介机构发育程度和法律执行情况与信任高度相关,中国社会最强有力的组织力量,宏观上主要是政府,微观上主要是家族,二者之间的中介力量则始终薄弱,真正的市民社会始终没有建立起来[12],这应该是中国社会低信任度的主要原因和结果。

3 我国区域信任度的省际比较

中国新兴加转轨的双重制度环境对信任具有重要影响,特别是20世纪70年代后期的对外开放和分权化改革所导致的地区间经济发展水平以及市场化程度的差异,显著地影响了地区间的信任水平,它使得中国大陆的信任问题与其他华人社会有很大差别。中国特殊的制度背景一方面使得大多国际文献的研究结论不能直接应用于中国的地区信任问题,另一方面又为研究经济发展、市场化进程与地区信任的关系提供了便利。

3.1 研究方法与数据来源

选取大陆31个省(市、区)为样本,对经济发展、市场化进程与信任的关系进行统计分析。文中各省信任水平数据来自柯荣柱、张维迎所使用的“中国企业家调查系统”对全国进行的问卷调查,该调查以全国31个省(市、区)不同行业和不同所有制结构的企业领导人为对象。为消除规模因素对调查对象选择的影响,本研究使用的是经各地区总GDP调整后的信任指数,调整方法是用原始信任指数除以各省2002年GDP的自然对数。各省2002年 GDP、人均 GDP数据来自中国统计年鉴(2003),其中,人均GDP用以衡量区域经济发展水平。如表1所示,与柯荣柱、张维迎使用的原始数据相比,调整后各地区信任指数的相对位次有一定变化,主要体现在以下几个方面:西北部的内蒙、新疆、青海、西藏4个地区在全国排序提前到前10位,与排序前4位的北京、上海、广东、天津同属于高信任度地区,其他边远地区如海南、甘肃等地信任水平排序也有所提前;相反,中部的安徽、湖北、河南、湖南和江西五省全部落后变成信任度最低的地区,这与现实观察较为一致;山东、江苏、浙江、辽宁4个省的排序也分别从4~7名后退到11~14名;其他地区排序变化不大,北京和上海仍是信任度最高的地区且信任指数遥遥领先于其余地区,陕西、吉林、黑龙江、山西、云南等省份的排序则完全没有变化。

表1 各省(市、区)信任水平调整前后比较Tab.1 Provincial comparison between trust and adjusted trust

3.2 结果分析

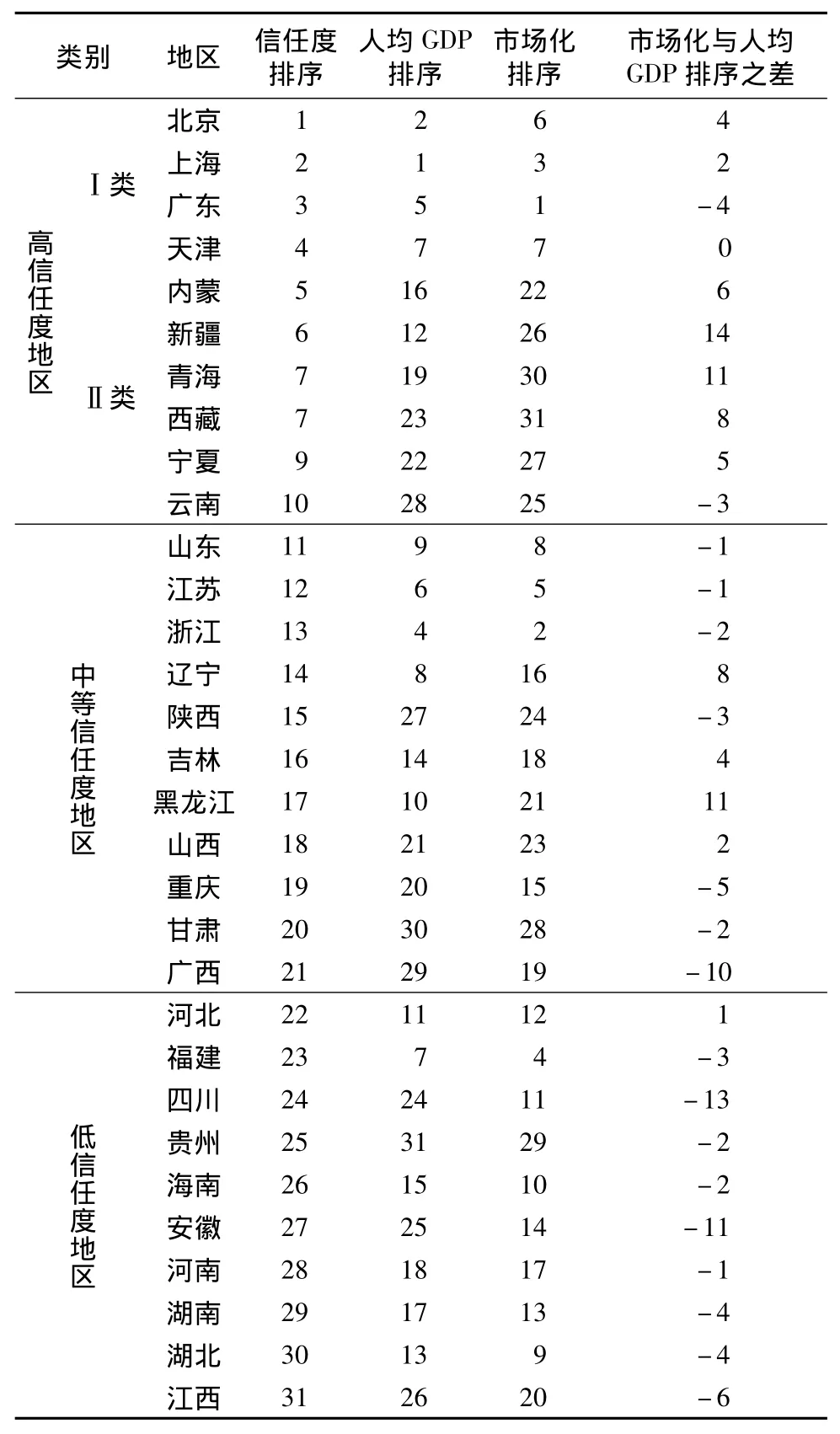

为进一步分析3个变量的关系,本研究借助区域信任度、人均GDP、市场化进程3个变量的相对排序来进行对比分析,其中,市场化进程来自参考文献[11]。为了说明经济发展和市场化进程对信任的综合影响,本研究构造了市场化与人均GDP排序之差这一变量。以北京为例,2002年北京在全国人均GDP排第2位,市场化进程排第6位,市场化与人均GDP排序之差即为4。从表2中可以看出,总体上人均GDP较高的地区市场化程度也较高,但二者也有一定程度的背离,主要表现在民营经济较为发达的浙江、广东等沿海发达省份以及中部的安徽、江西、湖南、湖北等省份的市场化进程排序领先于人均GDP,而国有经济比重较大的北京、天津、黑龙江等地以及新疆、内蒙、青海等边远地区市场化进程明显滞后于人均GDP。将全部31个省(市、区)按信任度从高到低排列,然后将信任度最高的10个省(市、区)划分为高信任度地区,10个信任度最低的省(市、区)划分为低信任度地区,其他11个省(市、区)划分为中等信任度地区。

(1)高信任度地区:北京、上海、广东、天津、内蒙、新疆、青海、西藏、宁夏、云南为全国信任度最高的地区,这10个地区可以细分为两类:北京等前4位地区为Ⅰ类,这些地区人均GDP、市场化程度、信任度在全国都是最高的,并且除广东以外人均GDP都领先市场化程度。在这些地区,较高的经济发展水平使得基于制度的信任得以建立。同时,市场化进程并未超越经济发展水平,市场化进程使得基于过程和特征的信任的破坏得到了充分的弥补,因而成为信任度最高的地区。以北京为例,2002年人均GDP列全国第2位,市场化指数列全国第6位,二者都较高且前者领先后者4个位,使得北京成为全国信任度最高的区域。内蒙等后6位地区为Ⅱ类,这些地区人均GDP即经济发展水平总体较低,市场化程度在全国最低而信任度却较高。其原因是这些地区经济发展水平虽然不高,但都较大程度领先于市场化进程。6个省(市、区)都是地处交通不便的边远地区,产品和要素市场不发达,人员、资本流动性小,以亲缘信任和忠诚为特征的传统社会信任受到的破坏小,计划经济体制下各种机制的信任还维持着较高的水平,同时,相对较高的经济发展水平使得基于制度的信任逐步开始建立,因此,区域整体信任度能够保持较高的水平。

(2)中等信任度地区:山东、江苏、浙江、辽宁、陕西、吉林、黑龙江、山西、重庆、甘肃、广西11个省(市、区)为中等信任度地区,总体上看,这些地区的经济发展水平和市场化进程介于高信任度和低信任度地区之间。其中,山东、江苏、浙江3个省是沿海发达省份,民营经济占比高,要素流动性大,经济外向型特征明显,使得市场化进程较大程度领先于经济发展水平,信任度在全国只处于中等偏上的水平;陕西、山西、重庆、甘肃、广西为西部欠发达省份,经济发展水平总体上与市场化进程相当,信任度在全国处于中等偏下的水平。

表2 各省(市、区)区域信任度、人均GDP、市场化进程比较分析Tab.2 Comparative analysis of provincial trust,per capita GDP and marketization

(3)低信任度地区:河北、福建、四川、贵州、海南、安徽、河南、湖南、湖北、江西10个省(市、区)为低信任度地区。这些省份主要处于中部地区,虽然其经济发展水平滞后于市场化进程或者二者进度相当,但是作为中部地区,这些省份人口密度大,流动人口多,生产和生活要素稳定性低且经济发展速度长期落后于全国平均水平,基于过程和基于特征的特殊信任受到较大程度地破坏,较低的收入水平和窘迫的财政状况使得以制度为基础和特征的普遍信任机制难以建立,容易形成一种类似道德无政府的状态,结果是这些地区陷入经济落后和低信任度的恶性循环,成为全国信任度最低的地区。

4 结论与建议

从社会诚信缺失的现实和信任对构建和谐社会的重要性出发,在对区域经济发展、市场化进程和区域信任度的关系进行理论分析的基础上,提出区域经济发展、市场化进程不仅是区域信任的结果,而且还在一定程度上对该区域的信任水平产生影响,因此,信任并不是经济社会发展的外生变量。对改革开放以来的中国大陆而言,区域信任度的差异更多是区域经济发展和市场化进程的结果而不是原因。市场化进程使得建立在历史和文化基础之上的传统信任受到侵蚀和损害,但是经济的快速发展和与之相适应的市场秩序的建立,使得一种新的基于制度的信任逐渐产生,信任作为社会经济系统润滑剂的作用能够持续发挥。省际数据的比较分析显示:在经济发展水平和市场化程度较高的地区,经济的快速发展和市场制度的有效建立能够增加社会信任,使得这些地区成为信任度最高的地区;在经济发展水平较低但市场化程度更低的地区,基于特征的传统信任机制受到的破坏程度较轻,一定程度上弥补了基于制度的普遍信任缺失的影响,因而总体上区域信任度也较高;经济发展水平较低且市场化程度也相应较低的地区,信任度也较低;经济发展水平较低但市场化程度相对较高的地区,基于特征的传统信任机制被破坏的程度高,而基于经济发展和制度安排的普遍信任机制却未能有效建立,因而成为信任度最低的区域。就政策建议而言,一是要加快经济发展和效率制度构建,从而提高区域信任度;二是市场化进程要与经济发展水平相适应,把市场化改革作为促进经济社会发展的手段而不是目的,避免因经济社会转型超前而产生类似道德无政府状态。

[1]弗郎西斯·福山.信任、社会美德与创造经济繁荣[M].海口:海南出版社,2001.

[2]La Porta,Rafael,Florencio Lopez-de-Silanes,et al.Law and Finance[J].Journal of Political Economy,1998,106(6):1113-1155.

[3]道格拉斯·诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:三联书店,上海人民出版社,1994.

[4]Yamagishi T,Yamagishi M.Trust and Commitment in the United States and Japan[J].Motivation and Emotion,1994,18(2):129-166.

[5]Zucker,Lynne G.Production of Trust:Institutional Sources of Economic Structure,1840-1920[J].Research in Organizational Behavior,1986(8):53-111.

[6]马克斯·韦伯.儒教与道教[M].北京:商务印书馆,1995.

[7]彭泗清.信任的建立机制:关系运作与法制手段[J].社会学研究,1999(2):53-66.

[8]柯荣柱,张维迎.信任及其解释:来自中国的跨省调查分析[J].经济研究,2002(10):59-70.

[9]Khanna,Tarun,Yishay Yafeh.Business Groups in Emerging Markets:Paragons or Parasites?[J].Journal of Economic Literature,2007,45(2):331-372.

[10]罗斯坦·博.在转型国家中创造社会信任[J].经济社会体制比较,2007(1):100-105.

[11]樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数——各地区市场化相对进程2006年报告[M].北京:经济科学出版社,2006.

[12]潘必胜.家族企业与中国市场化进程[J].中国社会科学季刊,1999(冬季号):119-128.