浙江两次连阴雨过程及其降水特征异同对比分析

2012-01-18王洪勋

王洪勋

(绍兴县气象局,浙江绍兴312000)

0 引言

暴雨往往伴随着强降水,浙江省地处江淮流域,年雨量充沛,属于暴雨、强降水的多发省份。在暴雨产生的机制上,前人做了很多工作,过去的研究指出[1-2]:位势不稳定层结及位势不稳定释放机制,高低空急流及耦合作用,弱的垂直风切变等都是暴雨产生的温、湿和动力条件。而暴雨的发生往往不只是单一系统,而是几种尺度系统相互作用的结果[3],它们的有利配置又决定了暴雨过程的降水强度。同时大气中充足的水汽和水汽的持续输送也是形成暴雨和强降水的必要条件[4]。因此其复杂性不言而喻。由于对发生在同一季节的相似降水过程对比研究较少,基于这一想法,本文利用NCEP/NCAR 1°×1°的分析资料,对比分析了浙江省发生在相同季节不同年份的两次连阴雨过程的异同,重点探讨了它们的降水特征和形成原因,这对提高该时期暴雨的预报有重要意义。

1 基本概况

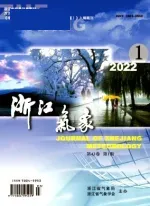

2009年2月14日—3月7日和2010年2月24日—3月 10日两段时间里,浙江省(118°E ~123°E,27°N ~31.5°N)都出现了连阴雨天气,这期间西风带短波槽、切变线和冷空气活跃,浙江省上空不断有短波槽和切变线东移,降水长时间持续,暴雨天气频繁发生。在两次连阴雨过程中,全省降水量均呈北多南少分布,2009年连阴雨期间(以下简称过程Ⅰ)累计降水量北部地区150~200 mm,南部普遍100 mm,降水前后共持续了21 d,雨量集中时段为2月26日—3月5日,日降水量以小到中雨为主,并含有局地性的暴雨天气。2010年连阴雨期间(以下简称过程Ⅱ)北部累计降水量200~300 mm,南部地区普遍150 mm左右,降水共持续了14 d,降水强度比过程Ⅰ明显偏大,日降水量以中到大雨为主,雨量集中时段在3月1—6日,此段时间里大范围的暴雨天气也频繁发生。将两次过程的累计降水量和降水持续时间相比较可以看出,在降水总量上,过程Ⅱ比过程Ⅰ稍多(图1),而在降水强度上,过程Ⅱ则要明显强于过程Ⅰ。

2 环流背景对比分析

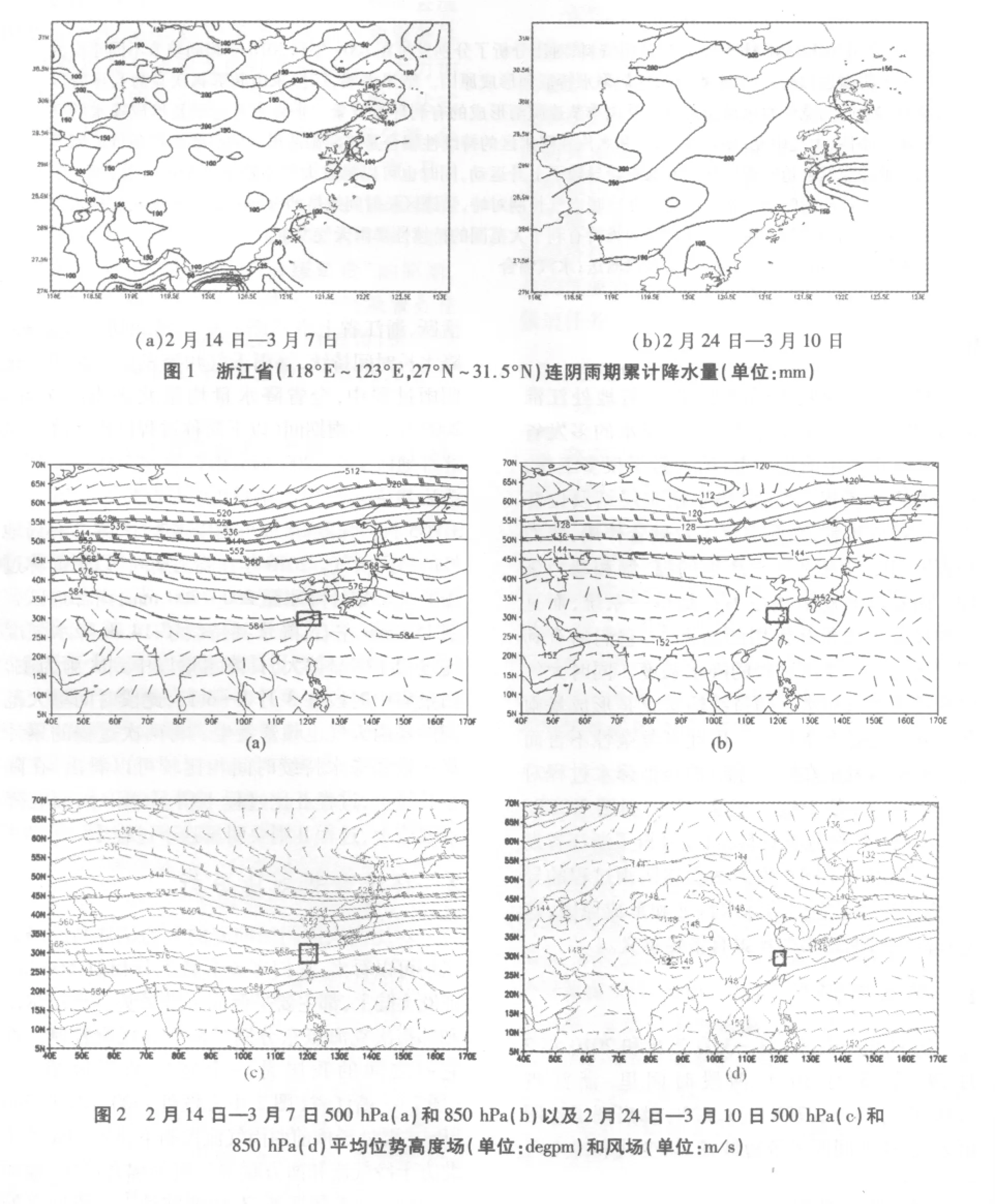

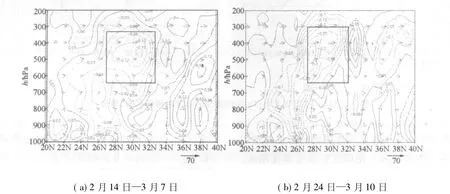

对比两次连阴雨期间的平均位势高度场和风场可以看出,它们环流形势十分相似:500 hPa亚欧大陆上,都主要呈两高一低形势。乌拉尔山和鄂霍次克海以东分别受两个高压脊控制。在它们之间的我国是一个宽广的西风槽[5-6](图2)。浙江省(图2中方框处)500 hPa和700 hPa主要处于槽前西南气流控制下,850 hPa处于北方干冷气流和南方暖湿气流的辐合区中,地面主要处于冷高压底部,有倒槽波动[7]。不同之处是:500 hPa和700 hPa的西风槽强度过程Ⅱ要强于过程Ⅰ,过程Ⅱ浙江省槽前西南气流风速大小和南风分量比过程Ⅰ大。850 hPa气流交汇区域中,过程Ⅱ主要表现为偏北风和西南风的辐合,过程Ⅰ主要是偏北风和东南风的辐合。连阴雨期间浙江500 hPa以及700 hPa盛行的西南气流,有利于水汽输送[3]。850 hPa辐合区的北风分量有利于冷空气南下与暖湿气流在浙江交汇。同时500 hPa和700 hPa处于槽前,850 hPa处于冷暖气流辐合区,也为垂直上升运动提供了条件。

3 冷空气影响情况对比分析

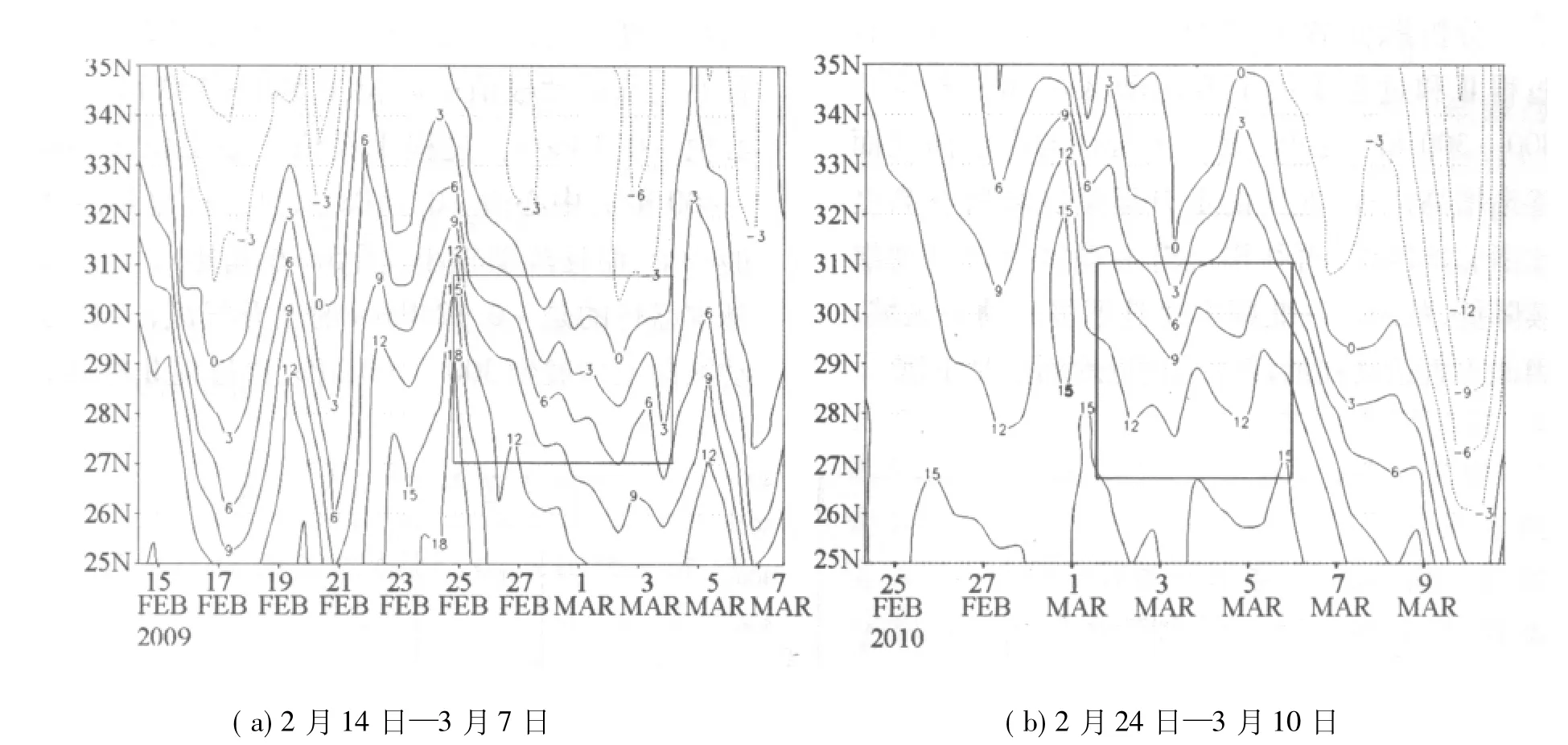

两次连阴雨期间不断有冷空气影响浙江。图3可以看出,浙江纬度范围内(27°N~31.5°N)等温线频繁呈南北波动状并且比较密集,说明冷暖气流在这里交汇,由于总体上冷空气较暖空气强,随着一次次冷空气过程,整个温度呈阶梯型下降趋势。过程Ⅰ和Ⅱ均存在较明显的4次降温和3次回暖过程。27°N ~31.5°N 纬度带上等温线一直比较密集,温度梯度较大,也说明了有锋区维持。值得注意的是在具体情况上过程Ⅰ和Ⅱ有差别,过程Ⅰ中2月25日以前等温线南北振幅大,2月26日—3月5日振幅明显减小,5日以后南北振幅再次加大。这可以理解为,26日以前南下冷空气较暖空气强,冷空气的影响导致了明显降温,随着冷空气影响逐渐减弱,气温有所回升,紧接着又迎来下一次冷空气过程,从降水形成机制上来看,冷空气较暖空气强,冷空气南下使温度梯度加大,锋生形成降水,因此此时主要是冷锋降水,由于南下冷空气时间间隔短,降水并没有间断,只是降水强度伴随冷空气影响减弱而减弱。而2月26日—3月5日南下的冷空气比暖空气稍强,使得冷暖空气长期对峙,气温下降缓慢,较强的温度梯度一直维持,此时主要是准静止锋降水。联系图3和图4可以看出,在26日以前,温度梯度增强和降温时间有较好的对应关系。从实况分析,梯度减弱的时段正好对应了降水减弱的时段。2月26日—3月5日强温度梯度较稳定维持,对应了准静止锋降水时段,同时从实况上分析,这也是过程Ⅰ的雨量集中期[8]。在过程Ⅱ中,3月1日前虽然存在温度的波动,但是振幅比过程Ⅰ小,随后3月1—6日振幅减小,也存在准静止锋降水。从温度梯度的分布上来看,随着时间推移温度梯度逐渐增强,在3日和6日发展到顶峰,梯度极值要大于过程Ⅰ中的极值。3月1—6日强梯度区维持,也对应了准静止锋降水时段,同时也是过程Ⅱ的雨量集中期。

图3 118°E~123°E 850 hPa平均温度的纬度时间分布图(单位:℃)

频繁的冷空气过程和连阴雨的形成有密切的关系。冷空气南下使浙江省温度梯度增大,锋生形成降水。雨量的集中时期主要是冷暖气流对峙,强锋区较稳定维持的准静止锋降水时段,这个时段过程Ⅱ的梯度比过程Ⅰ强,是造成两次过程雨量差别的原因之一。

图4 850 hPa 118°E~123°E平均温度梯度的纬度时间分布图(单位:℃/km)

4 两次连阴雨期的垂直运动和大气稳定度比较

分别沿118°E,120°E 和122°E 作垂直速度和假相当位温的垂直剖面图来分析两次连阴雨期的垂直运动和大气稳定度条件。

分析浙江省上空的垂直运动分布得出:过程Ⅱ和过程Ⅰ的上升运动区域都主要位于800~300 hPa之间,上升区所在的高度向北而逐渐增高,浙南地区的上升运动区域所在高度比浙北地区低,再往南上升运动区所在高度继续降低,从浙江往北则主要是下沉运动的区域。因此垂直运动在浙江省呈现近地面层是下沉运动,中低层是上升运动的这种垂直配置。垂直运动的这种分布对应了锋面抬升的特征,即冷空气在下,暖空气在上,暖空气沿冷空气斜着向上向北爬升。从风向矢量的分布也可以证实这个结论。分析垂直运动的强度,过程Ⅱ要强于过程Ⅰ。两次过程垂直运动极值中心都位于浙江纬度上空,但强度不同。图5可以看出,过程Ⅱ上升运动极值中心位于500~400 hPa,中心值-0.3 Pa/s。过程Ⅰ极值中心也位于500~400 hPa,中心值 -0.15Pa/s,只有过程Ⅱ强度的一半,而且范围较小(图5a方框处),该区域基本盛行的是-0.12 Pa/s的上升气流,上升运动区向上伸展到300~200 hPa,比过程Ⅱ略低。

图5 连阴雨期沿120°E流场和垂直速度剖面(单位:Pa/s)

两次连阴雨期的假相当位温(以下简称位温)垂直分布比较相似,在浙江纬度范围内等位温线比其他纬度密集,位温梯度大。过程Ⅰ中950 hPa以下等位温线和等压面近于垂直,950 hPa以上开始向北倾斜,与等压面的夹角大于45°。过程Ⅱ中950 hPa以下等位温线稍向南凸出,950 hPa以上开始与等压面呈约45°夹角向北倾斜。因此,在过程Ⅰ近地面层近于中性层结,向上是稳定层结。过程Ⅱ中近地面层属于弱的不稳定层结,向上是稳定层结。总的来说,过程Ⅱ的大气不稳定层结较弱,不稳定层向上伸展高度比较低,但大气不稳定性比过程Ⅰ稍强。

垂直速度和大气稳定度的差异是相互联系的,上升运动是形成降水的必要动力条件,由于过程Ⅱ有弱的不稳定层结存在,南下冷空气不但使暖湿气流被迫抬升,同时也作为不稳定能量的触发机制,使上升运动得到增强。因此上升运动强度和大气稳定度的差异是造成过程雨量和降水强度差异的原因之二。

5 两次连阴雨期的水汽辐合和水汽输送特征

连阴雨的形成离不开充足的水汽输送和水汽在降水区的持续性辐合,下面讨论两次连阴雨过程的水汽辐合和水汽输送特征。设V是全风速的大小,g是重力加速度,假定是常数。q是比湿。取垂直于风向的边为底边,对于底边为单位长度,高为单位百帕的水汽通量为:Q1=,水汽通量散度为:

Q2<0代表水汽辐合,Q2>0代表水汽辐散。

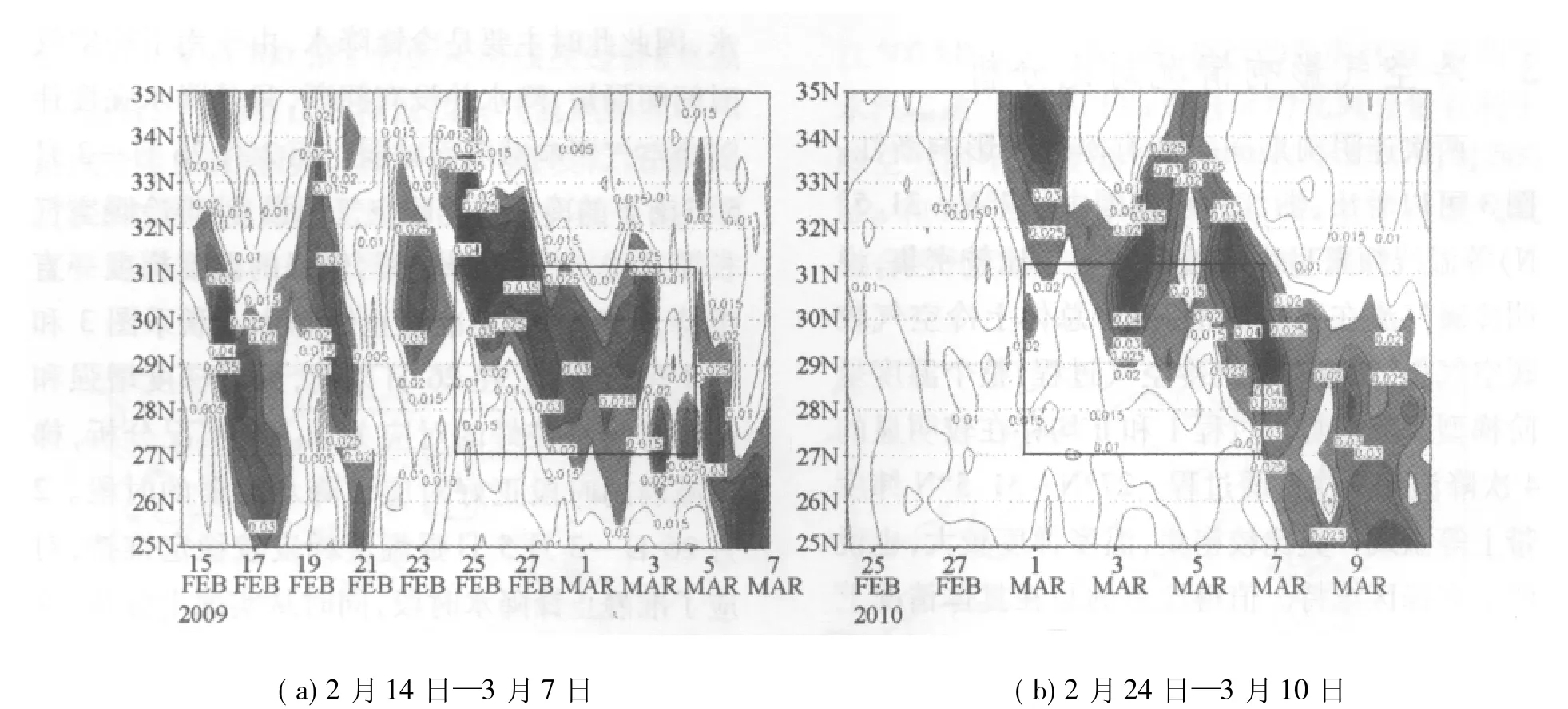

本文计算1000~300 hPa各层在浙江省经纬度内的平均水汽通量和水汽通量散度,研究它们的演变来分析两次连阴雨过程中水汽输送和水汽辐合的特征。将图6中的4幅图相互比较不难看出,水汽输送的大值区基本上位于对流层的中低层(900~650 hPa之间),数值大于10 ×10-3g·s-1·hPa-1·cm-1,阴雨期间该区域不断有闭合极值中心出现,从中低层向上和向下水汽通量大小递减。在连阴雨期间,对流层中低层基本处于水汽辐合区控制下,其中虽然伴有一些水汽辐散,但是持续时间短,大部分时间里都是辐合区占主导地位。强辐合区以及辐合极值中心所在的高度和水汽通量大值区所在的高度近于重合,都主要位于900~650 hPa之间,650 hPa向上辐合区域面积减小很快,到500 hPa以上基本是辐散区。它们的出现时段也近于相同。阴雨期间强辐合区和水汽输送大值区近于重合,出现时段相同,不但使水汽来源充足而且提供了持续的上升运动,为降水的维持提供了条件。进一步分析发现,在过程Ⅰ和Ⅱ的降水集中时段,对流层中低层都有水汽通量、水汽通量散度极值中心对应。值得注意的是:在过程Ⅱ的降水集中时段,水汽输送和水汽辐合都达到了第二次连阴雨时期的最大值,极大值分别为16×10-3g·s-1·hPa-1·cm-1和20 ×10-8g·s-1·hPa-1·cm-2,并且这种形势长期稳定维持,形成了该时期大范围频繁发生的暴雨天气。而在非降水集中时段,也有水汽输送和水汽辐合的大值区存在,但是维持时间短,未能形成连续的强降水。过程Ⅰ的形势和过程Ⅱ类似,但也有差别。降水集中时段并没有包含最强的水汽输送和水汽辐合,只是包含了相对较强的水汽输送和水汽辐合,强水汽输送在降水集中时段维持较稳定,但强水汽辐合形势的稳定性较差,其间有短时的间断出现,同时辐合的强度上也存在突变的现象,即辐合强度在趋于减弱时突然又明显增强,但是时间维持很短,紧接着又减弱(如3月3—5日)。总的来说,过程Ⅰ的降水集中时段还是有相对较强的水汽输送和水汽辐合较稳定地维持,使得降水能够持续,由于强度和持续性不如过程Ⅱ强,降水也较Ⅱ弱,但是因为突变时段强度较强,局地性的暴雨天气也有发生。特别注意到过程Ⅰ中最强水汽输送位于2月25日前后,该时间段水汽辐合强度也突然增强,从实况降水上分析,25日浙江确实出现了一次降水增强过程,日雨量超过50 mm的有3个站,但雨量分布不均匀。这也证明了强辐合和强水汽输送同时存在有利暴雨的形成。

图6 118°E ~123°E,27°N ~31°N 平均水汽通量(单位:10-3g·s-1·hPa-1·cm-1)和水汽通量散度(单位:10-8g·s-1·hPa-1·cm-2)时间高度分布图

6 结语

(1)亚欧大陆中高纬地区稳定维持两脊一槽形势,浙江处于槽区,有利于冷暖空气在浙江交汇,这是形成连阴雨的有利环流背景。

(2)冷空气南下使暖湿空气强迫抬升,成云致雨,是降水的触发条件。冷空气频繁南下,时间间隔短;或者冷暖空气强度相当长期对峙,导致连阴雨的产生。

(3)冷暖空气的强度对比不同形成的降水特点不同。两次连阴雨期间包括准静止锋和冷锋降水。雨量主要集中在准静止锋降水时期。该时期强锋区长时间维持,降水特点是降水强度稳定,持续性强。冷锋降水的强度不稳定,随时间推移减弱,需要较短的冷空气影响时间间隔才能维持连阴雨过程。冷空气影响时往往使温度梯度加大,锋生形成降水或者使降水增强。两次过程的锋区强度不同是造成雨量和降水强度差别的原因之一。

(4)垂直上升运动是降水的必要动力条件,连阴雨期间降水区都存在深厚的上升运动区,过程Ⅱ中对流层低层存在弱的不稳定层结,南下冷空气一方面使暖湿空气强迫抬升,同时也触发了不稳定能量的释放,增强了垂直上升运动。上升运动和大气稳定性差异是造成雨量和降水强度差别的原因之二。

(5)连阴雨的形成离不开充足的水汽输送和水汽在降水区的持续性辐合。当强水汽输送和强水汽辐合在时间和空间上重合时,有利于强降水的发生,当这种形势长时间维持时,有利于产生大范围的频繁暴雨天气。过程Ⅰ和Ⅱ的水汽输送、水汽辐合强度以及两者的相互配置不同是造成雨量和降水强度差别的原因之三。

[1] 朱乾根,林锦瑞,寿绍文,等.天气学原理和方法[M].北京:气象出版社,1992,144-196,319-396.

[2] 丁一汇.暴雨和中尺度气象学问题[J].气象学报,1994,52(3),274-284.

[3] 雄文兵,李江南,姚才,等.“05·6”华南持续性暴雨的成因分析[J].热带气象学报,2007,23(1),90-97.

[4] 丁一汇,胡国权.1998年中国大洪水时期水汽收支研究[J].气象学报,2003,61(2):130-145.

[5] 许东蓓,张铁军,任余龙,等.2008年1月甘肃省连阴雪特征及成因分析[J].高原气象,2009,28(5):1129-1139.

[6] 冯军,尚学军,马敬霞.2007年秋季特长连阴雨过程分析[J].气象科学,2008,28(增刊),88-91.

[7] 吴彬贵,张宏升,汪靖,等.一次持续性浓雾天气过程的水汽输送及逆温特征分析[J].高原气象,2009,28(2),258-267.

[8] 张娇,王东勇,田红,等.2003年与2005年淮河流域强降水过程环流特征的对比分析[J].气象科学,2008,28(4),402-408.