应用端侧吻合方法治疗失神经肌肉萎缩的实验研究*

2012-01-12

(1.泰山医学院附属医院,山东 泰安 271000;2.泰安市第一人民医院,山东 泰安 271000 )

周围神经损伤后的骨骼肌肌萎缩防治是近几年来的研究热点。随着显微外科技术的发展,通过神经端侧吻合技术防治失神经支配骨骼肌萎缩成为一种新的尝试,神经端侧吻合后,供体神经侧枝发芽,再生神经纤维通过损伤神经远端来支配肌肉防治肌肉失神经作用[1],为充分了解端侧吻合方法对防治失神经支配骨骼肌萎缩的作用,我们设计了本次实验研究,并为临床治疗提供实验依据。

1 材料和方法

1.1实验动物及模型制作 选用体重280~320 g成年SD大鼠32只,将其随机分为四组,每组8只。用2%戊巴比妥钠(40 mg/kg)腹腔内麻醉,取右下肢后外侧切口,显露坐骨神经并分离出胫神经和腓总神经,A组:于腓总神经分支以远约9 mm处锐性切断,于相邻右侧胫神经干的合适位置切除1.0 mm×1.0 mm外膜窗,用11-0无创尼龙缝合线将腓总神经远侧断端做端侧呈45°夹角吻合于胫神经干"开窗"处。B组:同A组切断腓总神经后,于腓总神经分支起始部位切取4 mm长的神经段,其两端用11-0缝合线分别与胫神经干和腓总神经远端神经干行外膜"开窗"的端侧桥接缝合。C组:将右侧腓总神经切断后,两断端均结扎并翻转缝合固定于周围肌肉中。D组:正常对照组,右侧腓总神经不做任何处理。手术完毕后,用生理盐水冲洗伤口,逐层缝合关闭切口,术后即刻腹腔内注射5%葡萄糖氯化钠注射液10 ml,补充血容量。给予青霉素钠40万U肌注预防感染,每天一次,应用一周,饲养12周。

1.2神经电生理检测 术后12周,再次腹腔麻醉后,沿原切口进入并暴露坐骨神经,胫神经和腓总神经,与神经吻合口以远切断胫神经,避免电刺激经旁路传导干扰,使用刺激强度为6~7 mA,刺激频率为1次/秒的刺激电极,将其置于胫,腓神经分支近侧约4 mm处的坐骨神经主干上,记录电极置于胫前肌肌肉内,记录胫前肌运动动作电位,测算出运动神经传导速度。

1.3胫前肌肌湿重测量 术后12周,电生理检测完毕,致死量戊巴比妥钠腹腔注射处死动物,分离切取四组大鼠右侧胫前肌,立即于分析天平上称重。

1.4神经肌肉形态学观察 术后12周动物处死并右侧胫前肌肌湿重测量完毕后,取中下段胫前肌肌条4 mm×8 mm,神经吻合口远端4 mm以远腓神经段5 mm,取材后于4%多聚甲醛溶液固定24 h,梯度酒精脱水,二甲苯透明,常规石蜡包埋,切片机连续横切片,片厚5 μm,连续切片中每5张取1张,行HE染色,光学显微镜下观察腓神经和胫前肌肌纤维横断面的形态结构。

1.5胫前肌肌纤维横截面积测定 HE染色的肌肉组织切片,应用LEICA QWIN 计算机图像分析系统测定胫前肌肌纤维平均截面积,分析肌肉萎缩状况。

2 结 果

2.1电生理检测 术后12周,各组测得的运动神经传导速度见表1。由表1可以看出:A,B两组运动神经传导速度均较正常对照组为慢,C组测不到运动神经传导速度。A,B两组与D组比较,差异具有统计学意义(P<0.05),A组与B组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 运动神经传导速度

2.2胫前肌肌湿重测量 术后12周,各组测得的胫前肌肌湿重结果见表2。由表中数据可见,A,B两组与D组比较,无显著差异(P>0.05),A组与B组比较,无显著差异(P>0.05),A,B两组与C组比较,差异有显著性(P<0.01)。

表2 胫前肌肌湿重检测

2.3胫前肌肌纤维横截面积测定结果 术后12周,各组胫前肌肌纤维横截面积测定结果见表3。由表中数据可见,A,B两组与C组比较,差异具有显著性(P<0.05),与D组比较,无显著差异(P>0.05),A,B两组比较,无显著差异(P>0.05)。

表3 胫前肌肌纤维横截面积检测

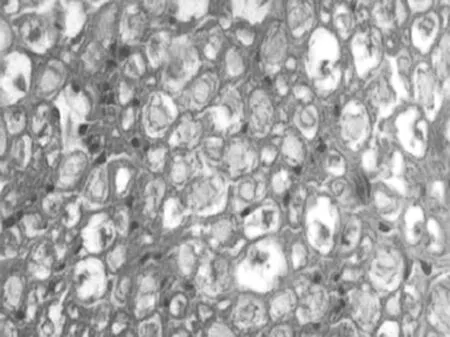

2.4神经肌肉形态学观察 术后12周,神经组织形态学变化可见:A组,B组及D组生长的轴突成熟,神经组织结构基本正常,A,B两组再生神经纤维主要为有髓神经纤维,髓鞘整齐,无明显束间结缔组织增生,但其结构排列较正常组不整齐,而C组神经脱髓鞘,轴突变性,水肿,神经纤维变细,外膜,束膜变厚。(图1-4)。

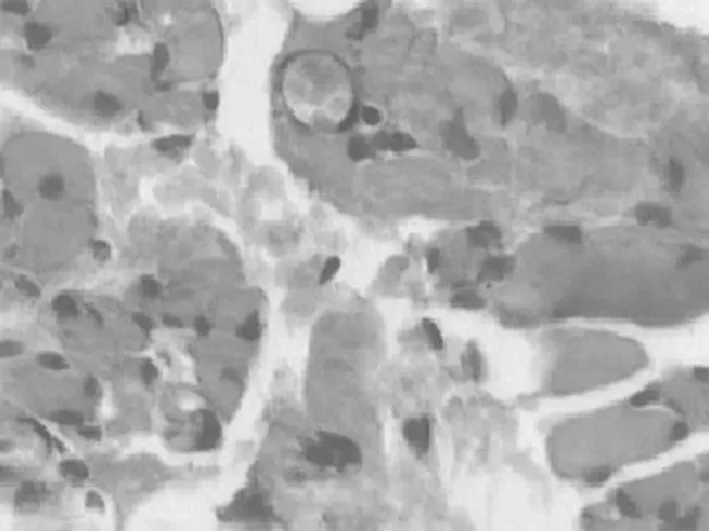

术后12周,D组为正常胫前肌肌肉组织结构,A,B两组胫前肌有不同程度肌纤维萎缩或增生,有的萎缩肌纤维肌浆及肌原纤维消失,间质中明显结缔组织增生,C组肌纤维明显萎缩变细,肌束间结缔组织增生明显。(图5-8)。

图1 术后12周端侧吻合组腓总神经纤维横截面(HE, ×400),可见生长轴突成熟,再生神经纤维主要为有髓神经纤维。

图2 术后12周端侧"桥接"组腓总神经纤维横截面(HE,×400),可见再生纤维为有髓神经纤维,神经组织束间结缔组织增生。

图3 术后12周失神经组腓总神经纤维横截面(HE, ×400),可见神经脱髓鞘,轴突变性水肿,神经纤维变细。

图4 正常神经纤维横截面(HE, ×400)

图5 术后12周端侧吻合组胫前肌肌纤维横截面(HE, ×400),可见胫前肌有不同程度萎缩或增生,间质中有结缔组织增生。

图6 术后12周端侧"桥接"组胫前肌肌纤维横截面(HE×400),可见肌纤维有轻度萎缩,肌束间有少量纤维增生。

图7 术后12周失神经组胫前肌肌纤维横截面(HE, ×400),可见肌纤维明显萎缩变细,肌束间结缔组织增生明显。

图8 正常胫前肌肌纤维横截面(HE,×400)

3 讨 论

周围神经损伤于临床上十分常见,周围神经损伤后,临床修复方法也比较多,包括神经端端吻合,神经牵拉延长法,神经套管桥接法,神经移植等。但由于受损伤区可能存在长距离神经缺损以及受供体神经来源受限,供神经支配区功能障碍等因素限制,使传统神经端端吻合吻合法和神经移植受到很大限制,因此对于长距离神经缺损,可将损伤神经的远侧端以端侧方式吻合于临近正常神经干,以期获得感觉和运动功能的恢复。周围神经端侧吻合的研究其早在20世纪90年代就有报道,1992年Viterbo等[1]利用一切断神经将其吻合于邻近移除外膜的健康神经上来修复神经损伤,根据实验结果,他们宣称端侧吻合修复技术是可以利用的,它可以使侧面神经轴突生长进入吻合口损伤神经远端,从而能防治肌肉失神经性萎缩。

关于端侧吻合后神经再生机制目前尚未有明确报道,研究认为再生神经纤维可能来源于供神经干内纤维重新分布或供神经内轴突的侧芽生长[2]。洪光祥等[3]认为损伤神经远端神经干内再生纤维来源于供神经侧芽生长,Seckel等[4]认为神经损伤后原效应器因失神经支配产生大量神经生长因子,促进神经干主干侧芽生长发出分支,从而通过端侧吻合口进入损伤神经远端。周围神经损伤后,通过端侧吻合方法,损伤神经远端自吻合口处获得了供体神经侧枝发芽,从而使腓总神经纤维重新建立轴突间流动,末梢神经纤维与肌细胞新城的突触结构才能发挥正常作用。沈云东等[5]研究发现,失神经支配的肌肉突触后膜逐渐退变缩小,由于再生神经与肌纤维重新形成突出连接的过程需要突触后膜乙酰胆碱受体的聚集和突触成分的靶定,因而,退变缩小的突触后膜将不能发挥其神经肌肉间的特定作用,其可能为肌肉萎缩的另一反应指标。端侧吻合后,损伤神经远端获得再生,再生神经轴突到达靶肌肉,大量突触素于肌肉表面聚集,诱导突触分化[6],因而完整功能的突触后膜保持了再生神经对靶肌肉的作用基础。另有研究表明[7],神经因子包括神经生长因子,神经营养因子,bFGF及IGF等对肌肉有营养作用,神经损伤后,由于神经的连续性中断,神经肌肉接头传递受到阻止,神经递质释放受到抑制,末梢神经纤维释放的神经营养因子和神经生长因子均不能释放,神经的营养性作用无法表达出来,因而会发生失神经营养性萎缩,一般会表现肌湿重和肌纤维横截面积的缩小。

本次试验研究结果显示,术后12周,D组呈正常胫前肌肉组织结构,A,B两组胫前肌有不同程度肌纤维萎缩或增生,有的萎缩肌纤维肌浆及肌原纤维消失,简直中有明显结缔组织增生,而C组肌纤维明显萎缩变细,肌束间结缔组织增生明显。胫前肌肌湿重检查,A,B两组与C组比较,差异有显著性(P<0.01),而与D组比较,无显著差异(P>0.05),胫前肌肌纤维横截面积比较,A,B两组与C组有显著差异(P<0.05),与D组比较无显著差异(P>0.05)。因此,根据实验结果,我们分析端侧吻合方法对失神经支配肌肉萎缩起到了一定的防治作用,这与徐清贵等[8]研究发现结论是一致的。虽然目前很多实验结果证明端侧吻合后通过侧枝发芽长入远端损伤神经而使肌肉获得再神经支配[9-11],但是与传统神经损伤后应用端端吻合方法比较,其预后恢复效果仍然相对是较差的,曹学诚等[12]通过大鼠实验研究表明,端侧吻合后,损伤神经通过侧枝发芽而获得的再神经化仅为端端吻合的2/3。

临床上很多高位周围神经损伤,如坐骨神经出口处损伤或臂丛神经损伤,行端端吻合修复后,常常因为神经再生时间较长,有时不可避免会发生损伤神经所支配肌肉的萎缩,从而影响其功能的最终恢复。因此,对于高位神经损伤,在行端端吻合修复后,为防止再生纤维到达靶器官之前的肌萎缩,是否可用一移植神经段在低位通过端侧桥接缝合损伤神经远端和正常神经干,通过正常神经干侧支发芽,使受损神经远端获得再生,从而避免其近端神经纤维到达之前的肌肉萎缩呢?为此,本次试验我们设计了A,B两组端侧吻合方式,A组将腓总神经远侧断端做端侧呈45o夹角缝合,B组选用腓总神经分支起始部一段神经段,两端与胫神经干和腓总神经远端神经干作端侧桥接缝合,实验结果显示,术后12周,A,B两组胫前肌肌肉饱满,两组肌湿重测量无显著差异,并且其损伤神经远端均可见再生有髓神经纤维。胫前肌肌纤维横截面积比较,两组无显著差异,说明两组端侧吻合均是有效治疗方式。

[1] Viterbo F,Trindade JCS,Hoshino K,et al.Latero-terminal neurorrhaphy without removal of the epineural sheath:experimental study in rats.[J]san Paul med J,1992,110:267-283.

[2] 陈统一,赵金忠,陈中伟.大鼠神经端侧吻合的实验研究[J].中华显微外科杂志,1998,21(2)86-89.

[3] 洪光祥,郑毅,王发斌,等.周围神经端侧吻合后神经再生的研究[J].中华手外科杂志,1998,14(1)42-44

[4] Seckel BR,Chiu TH,Nyilas E,et al.Nerve regeneration through synthetic biodograolable nerve guids:regulation by the largest organ[J].Plast Reconstr Surg,1989,74:173-176.

[5] 沈云东,徐建光,徐文东,等.神经干细胞移植延缓失神经肌肉萎缩的实验研究[J].中国修复重建外科杂志,2008,22(9):1051-1055.

[6] 沈云东,徐建光,徐文东,等.绿色荧光蛋白转基因大鼠神经干细胞体外分化及体内移植的实验研究[J].中华手外科杂志,2007,23(4):196-199.

[7] Burn AS,Boyce VS,Tessler A,et al.Fibrillation potentials following spinal cord injury:improvement with neurotrophins and exercise[J].Muscle Nerve,2007,35(5):607-613.

[8] 徐清贵,洪光祥,王发斌,等.神经端侧缝合法防治失神经肌肉萎缩的实验研究[J].中华手外科杂志,1999,15(1):42-44.

[9] 杨家辉,洪光祥,王发斌,等.周围神经端侧吻合对失神经肌肉及运动终板保护作用的实验研究[J].中华实用手外科杂志,2000,14(3):163-165.

[10] 秦荣生,李健宁,钟延丰,等.鼠周围神经端侧吻合与侧侧吻合修复方式的比较研究[J].中华外科杂志,2001,39(2):156-159.

[11] 陈振兵,洪光祥,王发斌,等.神经端侧吻合术和神经侧侧吻合术对神经干损伤后你动能恢复作用的比较[J].中华实验外科杂志,2001,18(2):136-137.

[12] 曹学诚,矢岛弘祠,玉井进,等.神经端侧吻合后侧支发芽能力的实验研究[J].中国修复重建外科杂志,1997,11(6):321-324.