公民满意度与公共服务绩效相关性问题的再审视

2012-01-11王佃利刘保军

王佃利 刘保军

新公共管理运动引起政府服务理念和公民参与的巨大转变,在西方国家,结果导向和顾客至上的公共服务理念,成为政府绩效改革的动力和途径之一,并由此导致了公共服务公民满意度调查的兴起,将市场领域中的“顾客满意度”演化到公共服务绩效测评领域,并逐步引起政界、学界、民众的重视,公共服务的公民满意度测评扮演着愈加重要的角色。与此同时,随着政府体制改革的深入开展,我国公共服务的质量和效率成为社会关注的重大问题。借鉴西方政府改革实践,公民满意度测评逐步应用到我国政府公共服务绩效测评领域,是值得赞赏的举措,然而由此引发的全国范围内的“行风评议热”,及出现公共服务公民满意度大排名等现象,却使公民满意度俨然成为公共服务绩效的代名词和终极标准,国内公共服务的公民满意度测评的本源价值被逐步忽视。

本文结合国内外相关研究、调研实践,重新定位公民满意度在测评公共服务绩效方面的价值,重申公民满意度调查和公共服务绩效间的相关而非决定关系,并提出公民满意度数据在衡量公共服务绩效方面的诸多限制。

一、公民满意度测评的理论预设及学界对公民满意度与公共服务相关性问题的质疑

政府绩效评估的必要性和重要意义已经在世界范围内被证实,尤其是针对公共服务绩效的评估,逐步成为目前世界各国政府绩效评估的核心内容。将公民满意度测评引入到公共服务绩效评估,是新公共管理运动的重要成果,是公民参与的重要方式,是政府过度重视内部控制之后的反思。“公共服务的公民满意度调查,是通过科学的调查技术和方法获取公众对公共服务质量和数量感知的信息,以便了解公众的需求以及公共服务供给的现状和问题”。①王佃利、宋学增:《公共服务满意度调查实证研究——以济南市市政公用行业的调查为例》,《中国行政管理》2009年第6期。

利用公民满意度测评和客观公共服务绩效结果相结合的方法来评估公共服务绩效,可以追溯到城市研究所(Urban Institute)和国际城市管理协会(International City/County Management Association,ICMA)的早期合作中。许多市县参与ICMA相关工程的同时也进行了公民满意度调查。20世纪80年代末90年代初,美国政府绩效评估焦点由产出转向了结果,各级政府积极关注绩效测量活动,突出强调对结果、质量与顾客满意度的关注,由此引发了公民满意度调查的兴起。

公共服务的公民满意度度测评的理论预设是,公民对公共服务绩效的感知、评价与公共服务运作的实际绩效是一致的,蕴含方向一致和数量等级一致两个测量维度。公民满意度调查的倡导者将这种理论预设当做无需检验的公理,并将其广泛应用于公共服务绩效评估实践,而没有对公民满意度与公共服务绩效的相关性做出审慎的评估。

20世纪70年代末,部分欧美学者开始反思公民满意度与公共服务绩效的相关性问题,引发的关于这两者相关性的讨论延续至今,至今仍未有定论。总体而言,虽然该理论预设,当人们体会到政府公共服务质量较高时,会产生较高的公众满意度,但是,我们发现并没有严格的理论和数据证据表明公共服务的高绩效必然导致公众较高的满意度。也就是说,“没有证据表明人们对高绩效机构提供服务的满意度和对其政府的信心比低绩效机构更高”②Laurence E.Lynn,Jr.,Carolyn J.Heinrich and Carolyn J.Hill,Studying Governance and Public Management:Challenges and Prospects.Journal of Public Administration Research and Theory:J-Part,Vol.10,No.2,pp.233-261.。有的学者甚至认为“公民满意度水平和公共服务水平呈现出完全独立性”③Karin Brown and Philip B.Coulter.,Subjective and Objective Measures of Police Service Delivery.Public Administration Review,Vol.43,No.1,pp.50-58.。

国内有研究认为,国外学者对该问题的关注,起源于有关不同城市居民群体对公共服务质量满意度差异的研究,即公众主观评价可能受到非服务特征因素的影响,并以斯蒂帕克博士论文中的有关研究作为进入学术视野的标志。④倪星、李佳源:《政府绩效的公众主观评价模式:有效,抑或无效?》,《中国人民大学学报》2010年第4期。2000年以后,美国学者斯温德尔和凯莉先后发表了数篇研究论文,将公民满意度与公共服务绩效相关性研究推上新的高度,其分析样本数量、分析技术呈现较高水准。

斯蒂帕克(Stipak,1979)认为,利用主观社会指标评估地方政府服务存在解释和分析问题,基于某些原因,较高的主观满意度并不必然预示着公共服务绩效是高的。因此,这种做法会错误地解释政府用以测评公共服务绩效的公民满意度的指标意义。⑤Brian Stipak,Are there Sensible Ways to Analyze and Use Subjective Indicators of Urban Service Quality?Social Indicators Research,Vol.6 (October 1979),pp.421-438.经过进一步研究,他将公共服务的公民满意度作为绩效因素看成是一种潜在威胁。他认为政策制定者可能曲解公民满意度信息,尤其是利用公民满意度调查评估服务绩效时,原因有二:市民对满意度和绩效问题的回答可能没有反映出客观的公共服务绩效,难度较大的满意度和概念问题使利用客观数据来进行绩效评估变得复杂(Stipak,1979)。⑥Brian Stipak,Citizen Satisfaction with Urban Services:Potential Misuse as a Performance Indicator,Public Administration Review,Vol.39,No.1,pp.46-52.

布朗和库尔特(Brown&Coulter,1983)通过对警察服务的客观绩效与公民满意度数据进行回归分析发现,“满意度水平与服务水平呈现完全独立性”。他们认为这一结论带来的必然结果是警察服务在质量和数量方面的巨大改进并不能改变公民对警察服务的态度⑦Karin Brown and Philip B.Coulter.Subjective and Objective Measures of Police Service Delivery.Public Administration Review,Vol.43,No.1,pp.50-58.。

帕克斯(Parks,1984)通过分析公共服务如何通过中间变量作用转化为公民满意度,他认为公共服务客观绩效对公民满意度的影响应考虑公共服务的直接影响、间接影响及自变量的总影响量。与其考虑两者数量上弱相关或不相关,还不如针对这种潜在的联系,采取策略,尝试建立模型以增进公民对投入和活动的感知和评价。①Roger B.Parks,Linking Objective and Subjective Measures of Performance,Public Administration Review,Vol.44,No.2,pp.118-127.

戴维·斯温德尔和珍尼特·凯莉(David Swindell,Janet M.Kelly,2000)选取ICMA标杆工程中部分城市,采用PTM技术对公共服务投入、产出、结果效率进行计分,并利用简单二元Pearson系数(simple bivariate Pearson correlation),分析公共服务绩效结果和公民满意度的相关性,总共分析了警察服务、道路维护服务、道路照明服务、公园娱乐服务、图书馆服务、火警和急救服务等六大类公共服务绩效与公民满意度测评PTM结果之间的Pearson系数。②David Swindell and Janet M.Kelly,Linking Citizen Satisfaction Data to Performance Measure:A Preliminary Evaluation.Public Productivity and Management Review Vol.24,No.1,pp.30-52.在显著性水平为0.10时,相关性检验结果统计如下:

表1 Pearson系数检验结果汇总③ 数据来源:表1是对注③文章中相关表格的因子统计结果;“—”表示未测评相关绩效措施。

戴维·斯温德尔和珍尼特·凯莉在其研究中,总共比较了113个因素与公民满意度调查数据的相关性,其中有88个可以根据已有的足够数据进行Pearson相关性计算,并在其文章中做出了检验。在预设显著检验值p=0.10情况下,只有27个因素与公民满意度调查显著相关,显著因子概率为0.307,说明公民满意度与公共服务绩效的相关性水平并不高。

以上相关研究证明,对于把公民满意度调查作为圭臬的公共服务机构而言,无疑是个巨大的讽刺。因为,既使专业的测评机构和公共服务机构本身对于准确测评其服务绩效也是不准确的,公共服务部门和公民之间存在对公共服务价值的认识鸿沟。

二、公民满意度与公共服务绩效相关性问题的再分析、再审视

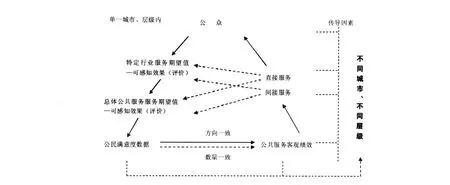

公民满意度用于公共服务绩效评估时,蕴含有方向一致和数量一致两个分析维度,我们由此构建出两者相关性再审视分析框架(如图1)。在单一城市、层级内,以直接服务或间接服务为载体,公共服务绩效传导给公众,形成可感知效果。公众通过评估自己期望与可感知效果(直接效果感知或间接效果感知)的差值,从而得出自己评价并最终体现为公民满意度数据。公民满意度数据与公共服务绩效相关性体现为评估方向的一致和数量一致两个维度,但其真实性存在质疑。由于诸多传导因素的作用,在不同城市间比较公民满意度数据和公共服务绩效的科学性同样值得审视。

图1 公民满意度与公共服务绩效相关性审视模型

1.公民满意度与公共服务绩效存在方向一致与数量一致的混沌

公民满意度应用于公共服务绩效评估的理论预设,蕴含两者方向一致和数量一致两个维度,即公共服务的公民满意度调查数据在方向性和数量等级上均能反应公共服务绩效。形象的讲,方向性表示正与负,用以评判两者在好与坏的性质判断是否一致,而数量等级则表示离原点的距离大小,用以评判两者在数值上相互代替程度。

原有的研究并没有深究公民满意度调查理论预设所内涵的方向一致和数量一致维度,而是将公民满意度数据作为整体与公共服务绩效进行相关性验证。

斯温德尔和凯莉的研究,从实验逻辑角度,证明了公民满意度和公共服务绩效存在较高的方向一致性与模糊地数量一致性。在斯温德尔和凯莉所检验中,“如果忽略显著性水平,我们发现88个因素中的75个同公民满意度就方向性而言是符合我们预测的。”①David Swindell and Janet M.Kelly,Linking Citizen Satisfaction Data to Performance Measure:A Preliminary Evaluation.Public Productivity and Management Review Vol.24,No.1,p.46.这在一定程度上证明了公民有能力根据公共服务的投入、效率和产出辨别评估公共服务绩效的高低,公民对公共服务绩效的好坏价值判断的能力较高。

然而方向性意义并不能取代数量考量,也就是说,通过公民满意度测评可以反映公共服务绩效高低,但是不能显示其刻度,在公民对公共服务绩效方向性评估能力之下展开的“公共服务满意度测量”“公共服务满意度排名”等活动,并不能准确评估不同区域的公共服务绩效价值,因此,这类评估的理论价值不大。

2.公民满意度调查在公共服务绩效评估中的先天缺陷

第一,基于个体享有公共服务程度的不确定性,现代社会调查方法在公民满意度调研中对公共服务绩效评估存在系统误差,导致不同地区、不同行业公民满意度数据的不可比性。区域或特定类别公共服务目标公民总体难以确定,导致公民满意度调研抽样框难以准确建立,误差主要表现有三:其一,跨区域公共服务绩效测评难题,现代社会的流动性不可能完全消除这一公民评价缺陷;其二,由那些没有享有过特定公共服务的公民评判该公共服务,从而只能根据媒体、他人、自我假设与观念做出评价;其三,许多公共服务存在价值和群体利益冲突,导致了不同群体对特定公共服务满意度的巨大差别,现代调查方法难以弥合这一价值鸿沟。

在追究完公民满意度调查是否能量化评价公共服务绩效以后,我们认为有必要追究一个问题:不同区域、城市间的公共服务满意度是否可比。不同城市公共服务侧重点不同,仅凭一套既定的问卷来衡量多达数十城市的公民满意度数据,并以此评判公共服务绩效水平的做法是值得商榷的。

第二,公民属性差别和评估错误。现有的测评技术很难弥合公民属性不同带来的评价差异,这是测评技术的固有缺陷。国外相关研究中证实了“种族、收入、年龄、受教育程度等公民个体特征及其他非服务因素对公众主观评价政府绩效的影响”①倪星、李佳源:《政府绩效的公众主观评价模式:有效,抑或无效?》,《中国人民大学学报》2010年第4期。。另外,诸多因素导致公民有时忽略政府提供的公共服务,从而导致评估错误。斯温德尔和凯莉以公民的错误评估几率对评估技术的使用提出质疑,“当对评估的服务是具体的而且是依赖个人经验时,评估技术的效用更加值得考虑”②David Swindell and Janet M.Kelly,Linking Citizen Satisfaction Data to Performance Measure:A Preliminary Evaluation.Public Productivity and Management Review Vol.24,No.1,pp.32-33.。

3.公民满意度测评的工具性目的

我们将公民满意度测评放到政府运作的大背景中加以认识,以解释政府大量应用公民满意度测评的原因。我们认为针对公共服务的公民满意度测评是有工具性目的的,其工具性表现为政治利益诉求性、政绩宣传性和政府价值表达性。

第一,公民满意度测评有着巨大的政治利益诉求。在公民满意度测评发展的历史中,与效率评估阶段美国国会对绩效评估的相对默然不同的是,在结果评估阶段,美国国会的支持力度非常大,并且将这一阶段联邦政府绩效评估对结果、质量的关注提升到了法律的高度。1993年,美国颁布《政府绩效与结果法案》,规定绩效评估“通过强调结果、服务质量和顾客满意度,改善联邦项目的效益与公共责任……”③孟华:《政府绩效评估:美国的经验与中国的实践》,上海:上海人民出版社,2006年,第42-43页。随着公民参与理念的兴起,公民更多地被赋予参与公共管理的角色,公民满意度调查成为政府响应公众呼声、公民表达态度的重要渠道,成为西方社会公民参与的重要途径,公民满意度测评附加着非同寻常的政治价值。

第二,公民满意度测量是政府宣传政绩的重要手段。“当公民测评没有同政府绩效部门测评一样反映公民服务的绩效改进,政府需要教育公民使之意识到公共服务的真实质量。公共服务提供者的目标对公民来讲没有太大的意义。因此,每种技术更加关注的是其拥护者的利益。”④Janet M.Kelly,and David Swindell.A Multiple Indicator Approach to Municipal Service Evaluation:Correlating Performance Measurement and Citizen Satisfaction Across Jurisdictions.Public Administration Review,Vol.62,No.5,pp.610-621.从这种意义上,公民满意度测评关注的是政府部门的利益,而仅仅把满意度测评作为一种工具以增进公民对政府绩效的认识。

同私人部门一样,政府的改革也一直重视公民满意度,但是实际上,两者差别巨大。在“市场—消费者”模型中,在自由市场机制运行下,消费者可以根据产品质量自由选择,实现自身利益最大化,“用钱投票”。而在“政府—消费者”模型中,公民作为公共服务消费者,其意愿表现渠道单一,“用脚投票”、“用手投票”或因成本价值大或因周期长而使其意愿难以短期表达,该模型存在的基本假设是,如果公民相信改革已经提高了服务质量,那么公民会有更高的公民满意度。但是,如果公民没有同服务提供者一样承认较高的服务改善,那么这个问题就变成观念上的,而不应当作为政府绩效改进的目标。

实际上,“公民满意度调查并不是为了针对公共服务推进技术性、专业化的绩效测量,在更大意义上,公民满意度调查更多是的是一种公民参与、促使公民治理的有意义的尝试。公民满意度调查更多的是一种展示工具,它可以使那些没有真正体验过相关公共服务的公民知晓政府这一服务举措,从而在心理层面增加整个社会对政府工作的认可。”⑤David Swindell and Janet M.Kelly,Linking Citizen Satisfaction Data to Performance Measure:A Preliminary Evaluation.Public Productivity and Management Review Vol.24,No.1,pp.30-52.沃森等人指出,调查过程中的信息并不是单向流动的,公民利用调查向市议会反映意见,市议会通过调查教育和沟通民众,表明市议会重视公民在公共服务质量改进中的作用。⑥Douglas J.Watson,Robert J.Juster,Gerald W.Johnson,Institutionalized Use of Citizen Surveys in the Budgetary and Policy-Making Processes: A Small City Case Study.Public Administration Review,Vol.51,No.3,pp.232-239.

第三,公民满意度调查也充当了表达政府价值的工具。由于完全由政府进行绩效评价,容易使公民产生对绩效结果客观性和中立性的怀疑。尤其是在公共服务的提供和评价没有分离之时,这种担心加剧了公民对绩效评估客观、中立性的怀疑。从这种意义上,我们可以说公民满意度调查反映了政府价值表达的需求,是政府力求表达自己的中立性和客观性的工具。

三、结论

综上所述,国内外研究仍然没有客观数据证明公民满意度与公共服务绩效存在绝对的相关性。因此我们认为,即使在同一行政区域内的不同行业间,也要慎重将公共服务的公民满意度数据作为评判公共服务绩效的标准,不同区域间的公民满意度数据可比价值更加值得怀疑。

建立在国外相关研究数据基础上的二次分析及重新审视必然产生国别因素的影响,在国内,我们暂时还没有发现针对本土公共服务绩效和公民满意度相关性的量化研究,从而很难判断国内两者存在的相关性水平。

国内研究两者相关性的难度较大,原因有三:第一,国内很少严格意义上的公共服务绩效评估,对公共服务的投入、效率、产出的衡量仅仅停留在部分指标的数字堆砌;第二,国内公共服务公民满意度测评的政策性太强,技术性太弱,测评内容往往因政府部门的喜好而改变,且指标没有稳定性,仅有的几项全国层面的公民满意度测评排名,也仅仅是项目主持者根据主观经验设计题目,缺乏长时间的严格的前期检测和数据模型,因此,已有的满意度数据可用性值得怀疑;第三,国内没有类似PTM技术和ICMA标杆工程的数据衡量技术和数据收集平台,从而在进行大样本数据分析时,难以消除数据的地域性和行业性差别,且难以运用统一的比较标准进行分析。

总之,公共服务绩效与公民满意度显著相关性概率并不高。然而,公民满意度调研的政策工具性却是有趣的发现,我们或许可以假设公民满意度调研的广泛开展是政策学家和政府共同编制的一只箩筐,其目标是将公民放到政府的宣传箩筐中,而不将政府放到公民的监督箩筐中去。