税收立法高度集权模式的起源

2012-01-11崔威

崔 威

引 言

对中国税收立法权高度集中的现状,在税法研究领域存在普遍认识。该制度的核心依据之一是1993年《国务院关于实行分税制财政管理体制的决定》(下称“《分税制决定》”:“中央税、共享税以及地方税的立法权都要集中在中央,以保证中央政令统一,维护全国统一市场和企业平等竞争。”另外,《税收征管法》[注]《税收征收管理法》(2001年修订)第3条规定:“税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。”以及《立法法》[注]《立法法》第8条:“下列事项只能制定法律……(八)基本经济制度以及财政、税收、海关、金融和外贸的基本制度。”都有关于税收立法权统一由中央政府行使的重要条款。然而,也有一些学者开始对这一体制的合理性进行探讨。[注]参见张守文:“税权的定位与分配”,《法商研究》2000年第1期(“现行的集权模式……在集权与分权的合理性和合法性上存在矛盾”);刘剑文:“中国税收立法问题研究”,载《经济法论丛》第1卷,法律出版社2000年版(目前“税收立法权过度集中于中央,地方行使的税收立法权限过小”);傅红伟:“对税收立法权划分制度规定的理解与评价”,《税务研究》2004年第12期。一些地方政府近几年来有争议的税收立法行为,使得对于现行税收立法权分配制度是否可持续的学术讨论也越发激烈。[注]熊伟:“购房抵税、先征后返与地方财政自主权”,《月旦财经法杂志》第 26 期;熊伟等:“关于提请对房产税改革试点进行合法性审查的建议”,载《税法判例与解释评注》第2卷,法律出版社2011年版。

从一个高度抽象的层面来看,税收立法权完全集中的体制明显存在一个问题,即该体制无法同时遵循以下两个一般会被认为是合理的原则:①税收制度的规则应当具有法律效力,以及②作为财政自治的一部分,地方政府应当被赋予对某些税收政策的自由裁量权。这是两个力度都比较弱的原则,实际上是应该和多种不同的立法程序和中央集权的程度不发生冲突的。为符合上述两项原则,地方政府的立法权仅仅需要与其财政自由裁量权保持一致。然而,税收立法权必须集中的这种观点,恰恰使得上述两项原则至少有一条不得不被违反。在中国近三十年的经验中,一方面,在特定历史环境下,地方政府突破了地方立法权的限制,制定与法律相冲突的税收政策,但未得到有效的约束。在此情形下,法治的价值观念受到严峻的挑战。另外一方面,更常见的情形是,中央政府垄断税收立法权造成了这一现象的长期存在:地方政府将转移支付以及制度外的收入(例如出售土地使用权),而非税收,作为满足地方支出的主要来源。这些选择通常会被视为是与财政自治相互矛盾。

对税收立法权高度集中的这种概念性批判与国际实践较为一致:比较各国的实践,即使是在单一制国家,税收立法权高度集中的制度也相当罕见。[注]对于单一制国家(如意大利、西班牙、法国和英国)以及联邦国家税收立法制度的讨论,见C. Sacchetto & G. Bizioli , Tax Aspects of Fiscal Federalism: A Comparative Analysis, Amsterdam: IBFD, 2011。那么,中国现行的税收立法高度集权的体制究竟是如何产生的呢?这一问题虽然看起来非常重要,但很少有学者尝试对其进行分析。可能有两个普遍流行的观点抑制了对这一问题的关注。观点之一是,税收立法权作为立法体制的一部分,体现了中国整个立法体制集中的倾向,这原本就是中国的传统,其与中国政治、历史和文化密不可分,而没有简单的解释。[注]张守文,见前注〔3〕,页47。讨论立法集权制度的来源超出了一般理解、考量中国法律制度的视野。观点之二虽然与第一种观点无关,但是也可以作为其补充。也许有人会主张,税收立法集权这个现象不仅从中国的文化和传统的角度来说不令人意外,而且也不重要。尽管法律学者可以对税权进行各种理论上的区分——比如税收立法权、税收征管权和税收收益权的不同——但是就财政问题的政治逻辑而言,税收立法权的重要性远低于其他的税权。这是因为立法体制和法律规则引入中国的历史并不很长,并且其真正发挥效用需要一个过程。通常,法律被认为是次要问题。而当法律对财税政策的重要性低时,立法权当然也不会构成重要问题。在此情形下,税收立法集权如何形成仅仅是一个少数人才会讨论的问题。

本文旨在证明以上两种观点均有失偏颇。首先,目前的税收立法集权体制事实上起源并不久远:其占主导地位的局面开始于1977年以后。不仅在1977年之前有一些重要的税收立法分权的阶段,而且,即使是1977年以前税收立法权最集中的程度,也不及1977年开始的集权格局。更重要的是,本文追溯了税收立法权在1977年至1993年间逐渐集中的历程。在财政和其他经济领域,改革开放以后的这一段时间在很多意义上是分权的黄金时代。然而正是在这一时期,税收立法权应当集中的观念确立了其优势地位。这两个事实的并存不能不说给以下观点带来质疑:税收立法集权仅仅是中国政权组织形式的自然且不可避免的后果。实际上,1977年至1993年间税收立法集权和财政分权制的反差更容易诱导人推导出第二种观点,即税收立法权的分配并不重要。但与这一观点相反,本文说明,尽管文化大革命结束之后的十五年期间,法治的力量远比现在要薄弱得多,但是法律仍然在税收征管中起着举足轻重的作用。甚至可以说,无法想象如果没有法律制度,中国的税收体制在上世纪八十年代如何能够得以建立。该时期税收征管的事实对不在乎法律的态度构成了一种反驳。

以上的各种论证整体表明:税收立法集权的体制是如何在中国确立的,是一个需要进一步研究的领域。本文并不会对这一现象进行全面的解释,而仅仅建议应当对这一问题进行深入的探究。然而,这一过渡性的结论对法律学者亦是非常重要的,因为如果能够认识到一个从理念的角度有严重缺陷的体制并非中国税法命中注定必须承担的累赘,本身可能是一种解放。而且越能够充分理解是历史的偶然事件成就了今天的税收立法体制,那么为改革所进行的讨论就会有更明确的目标、更有效。

本文的结构如下:第一部分描述1977年税收立法的安排,其与建国以来的税收立法模式的对比,以及1977年模式如何持续的强化并在1993年达到集权的顶峰。第二部分将税收立法集权的发展历程与更广为人知的1977至1993年间的财政分权制进行对比,证明税收立法集权在这一时期与分权的财政体制相当不配套,当时税收政策趋向的不确定性也似乎使集权缺乏说服力,导致需要强大的政治资源才能使其得以实现。其最终能够存续并确立,是政治过程事先不能保证的一种结果。第三部分说明为什么立法权的集中与其他形式的财政分权的并存和差异不能通过法律体系本身的薄弱性来解释。相反,法律在这一时期的税收征管中起到了至关重要的作用。第四部分简要地描述了对中国立法集权的起因进行全面研究的一些可能的理论框架。

一、 税收立法集权在1977至1993年间的建立和巩固

勾划1977年至1993年期间税收立法权在中央和地方之间划分的变革,可以将1977年《财政部关于税收管理体制的规定》(下称“1977年《规定》”)和1993年《分税制决定》视为最始和最终的两个里程碑。这两个文件均界定了不同级别的政府所拥有的广义上的税收立法权——即开征税种、设定税基和税率,以及通过减免税调整税基和税率的权力范围。

1977年《规定》专注于规定哪些政府部门行使税收立法权,哪些政府部门在特定情况下有权选择采取与前者制定的规则不同的政策措施。首先,“凡属国家税收政策的改变,税法的颁布和实施,税种的开征和停征,税目的增减和税率的调整,都由国务院统一规定。” 其次,省级辖区的重要税收政策应当报财政部批准,包括在全省级辖区范围内停(免)征或者开征某一种税,对某一种应税产品、某一个行业减税、免税,对烟、酒、糖、手表四种产品减税、免税,调整盐税税额,以及有关涉及外交关系和对外商征税的问题等。再次,该规定授权省级革命委员会在具体规定的各种情况下批准税收的减免,以解决特定纳税人的特殊需要(这些需要主要针对计划经济体制下实施政府政策而产生的“困难”企业或业务)。此外, “以上各项权限,省、市、自治区一般不要层层下放……除上述规定外,任何地方、部门和单位,都无权自行决定减税、免税,或者下达同税法相抵触的文件。”

1977年《规定》的内容在当时并没有被认为构成什么激进的改革。[注]参见1977年8月向国务院递交的 《财政部关于税收管理体制的请示报告》,转引自《当代中国财政》编辑部编:《中国社会主义财政史参考资料:1949-1985》,中国财政经济出版社1990年版(下称“《财政史参考资料》”),页532。这与1977年中央政府权力正在过渡的政治局面也是一致的。 但是,在某些重要方面,1977年《规定》象征着税收立法权分配历史中的一个分水岭。首先,与1977年之前一段时期的状态相比,该规定造成了税收立法权的再次集中。由于文化大革命所造成的中央政府的瘫痪,以及与苏联关系的破裂导致的为战争做出的准备,中国财政管理在1969年开始了一个高度分权的阶段。[注]Michel Oksenberg & James Tong, “The Evolution of Central-Provincial Fiscal Relations in China, 1971-1984: the Formal System”, The China Quarterly No. 125 (1991)(“文化大革命是一个转折点,在此期间省级政府通过更大的预算权力获得了更多的自治权。”同上注,页7。)在1970至1973年间,大部分的省级政府只需要向中央政府做一次定额的转移支付,除此之外可以完全决定自己的财政支出,保留财政收入结余,并且省级以下政府不受中央控制地作出收入和支出的安排。同时,制定诸多税收政策的权力也被授权给省级政府。虽然在1974至1976年间,中央政府要求增加其收入的比重,但其他主要的地方财政自治权保持不变。尤其值得一提的是这一时期遗留下来的一个至今仍然有效的制度安排,即省级政府与其下级行政机关的财政关系完全由省级政府决定。[注]同上注,第4.3节。如此一来,就预算问题中央政府仅仅与省级政府协调。即使是在1994年以后高度集权的税收管理体制下,对省级以下的财政管理体制中央只提指导性意见。[注]《分税制决定》(1993年)、《国务院批转财政部关于完善省以下财政管理体制有关问题意见的通知》(国发[2002]26号)。但是1977年《规定》要求无论省级政府与其下级政府之间在财政收入和支出协议的结果如何,税收立法权都不构成这些政府间协议的内容。预算和财政管理的其他方面可以层层下放,但是税收规则的制定(“税收管理“)不能层层下放。省级政府应当是税收立法权下放的终点。因此,如果不是从孤立的角度来衡量税收立法集中的程度,而是将它与预算分权相联系来看,1977年再度集权的程度就进一步被放大。

而且,即使与1970年之前的年代相比,1977年《规定》对于集中税收立法权的规定也是没有前例的。中国和西方公共财政学者通常都将1950年《全国税政实施要则》所规定的体制作为“高度集中”的范例。[注]霍军:“新中国60年税收管理体制的变迁”,《当代中国史研究》2010年第3期;见前注〔8〕,The Evolution of Central-Provincial Fiscal Relations in China, 页5。然而,根据《全国税政实施要则》,“凡有关地方性税收的立法,属于县范围的,得由县人民政府拟议报请省人民政府核转大行政区人民政府或军政委员会批准,并报中央备案。”省(市)范围的地方性税收立法才需要“拟议报请大行政区人民政府或军政委员会核转中央批准。”换言之,县级政府享有不受中央政府直接控制的税收立法权。而在1977年《规定》下,该情形不可能出现。再者,由于中央政府在1949年刚刚成立,财政的中央集权仅仅是政府努力的方向,而不可能完全实现。高度集中准确地说不是当时能够设立的一种制度,而是迫不得已需要采取的一种财政政策。[注]参见陈云《财政经济要统一管理》,见前注〔7〕,《财政史参考资料》, 页14。新中国建立初期的紧急情况一旦有所控制,中央政府即开始改变中央集权的局面,以激励地方政府积累能力。通过几年的摸索,随着第一个五年计划的完成,国务院和全国人大对改变过度集中的局面,实行权力下放,在1957年达成了共识。在此基础上,1958年《国务院关于改进税收管理体制的规定》做出了具有浓厚的“财政联邦主义”色彩的分权安排:“凡是可以由省、自治区、直辖市负责管理的税收,应当交给省、自治区、直辖市管理;若干仍然由中央管理的税收,在一定的范围内,给省、自治区、直辖市以机动调整的权限;并且允许省、自治区、直辖市制定税收办法,开征地区性的税收。” 即使上世纪六十年代有一些对于再次集权的尝试,这些尝试对于有权行使立法权的政府主体类别的限制,都远不及1977年《规定》那般严格。

对于1977年之前的税收立法分权的深入分析超出了本文的议题范围,但我们认为该类分析可以说明,对税收立法权的集中是否可归因于1977年以前的政治体制传统,的确是可以提出疑问的。然而,税收立法的中央集权在1977年以后则被逐渐巩固起来。相比较1950至1997年期间制度的摇摆,1977年《规定》的效力一直持续到其被1993年《分税制决定》所取代——而如下文所述,后者代表着更高程度的中央集权。

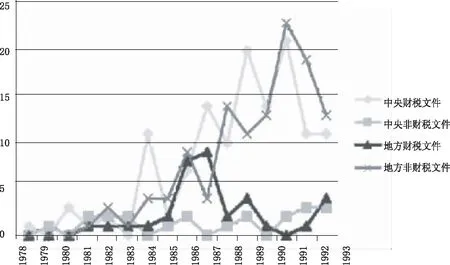

逐渐巩固的过程可以从多个角度来观察。首先,上世纪八十年代至九十年代早期政府所发布的许多文件都引用1977年《规定》作为做出减免税决定的程序性依据。下面的表格总结了1978年至1993年间发布的中央和地方政府规章及政策性文件中引用1977年《规定》的时间趋势。[注]这些文件是首先通过在①北大法宝的中央法规司法解释和地方法规规章数据库及②中国资讯行数据库中,全文检索关键词“税收管理体制”或“税收管理权限”进行检索获得的。其余检索是基于《财政史参考资料》(见前注〔7〕)和 《中国税务大事记》中的参考文献。我们逐个查看了检索到的每个文件以确定其是否明确或可能引用了1977年《规定》的内容。从表1可以明显看出,随时间推移引用该税收立法规则的次数呈普遍增长趋势。表2将中央和地方文件进一步分为两类:专门处理税收政策事项的文件(财税文件)和处理其他事项但提到税收政策性问题的文件(非财税文件)。[注]我们将财税部门发布的文件以及标题中含有“税”一词的文件归类为财税文件,其余归为“非财税文件”。可以看出,尽管提到税收管理体制的多数中央政府文件(149个文件中的128个)是税收政策性文件,但提到该体制的地方非税收政策性文件远远多于地方税收政策性文件(分别为119和35个)。这表明引用税收管理体制的文件数的增加不单是由于中央和地方税收征管机构的扩张,也是中国税制日趋复杂及其影响力日趋扩大的结果。1977年《规定》为这些年日益增多的具体的税收政策提供了一个基本框架,并构成其他领域政策制定得以参照的固定架构。

1977年《规定》可望起到的制度作用当然不仅仅反映于直接援引它的文件;法律同样通过多种方式间接或默示地采用了1977年《规定》中的规则。例如:1986年,该规定被写入《税收征收管理暂行条例》,作为其制定依据之一。[注]《税收征收管理暂行条例》第3条。1987年的《违反财政法规处罚的暂行规定施行细则》对“超越权限,擅自减免税收”行为决定解释为包括“地方各级人民政府违反税收管理体制的规定,越权作出减免税收决定的。”类似地,许多具体的全国税收政策性文件采取了逐渐成为常规的做法,即授权省级政府在某些具体界定的范围内就税收减免做出决定。这与1977年《规定》的架构一致。相反地,对省级以下政府机构直接授权的例子越来越少以至于几乎找不到。[注]也就是说,以下这种例子变成了较为罕见的例外:财政部《关于对乡镇企业进一步减免工商所得税的通知》(1984年3月29日)规定,对不与大工业争原料、缴纳工商所得税确有困难需要给予减税照顾的乡镇企业,由县、市税务局审查核定,报县、市人民政府批准,给予定期减税照顾。

表1指向税收管理体制或税收管理权限的中央和地方文件,1978-1993年

表 2 指向税收管理体制或税收管理权限的文件分类,1978-1993年

注:每个表格中横轴代表年份,竖轴代表每一年份对应的文件数目。

其次,除了成为税法立法固定的参照架构,在80年代,1977年《规定》的重要性日益凸显,并越来越被强调。在80年代以前,这些规则并不受重视,甚至有例证表明中央政府愿意将税收政策制定权下放至省级政府的程度似乎大于1977年规则所做的规定。[注]例如,国务院批转财政部报送的《关于执行农业税起征点办法的情况报告》(1980年8月28日)规定,上年经国务院批准核减的各地的农业税额从1980年起原则上一定5年不变,各省所辖地县的农业税额是否调整,由各省自定。同年10月9日,财政部发出《关于改进合作商店和个体经济交纳工商所得税问题的通知》规定,对合作商店等企业所得税的负担水平,可在相当于手工业8级超额累进税率负担的原则下,由省、自治区、直辖市结合具体情况自行确定。然而,1979、1980年国家连续出现财政赤字,货币政策带来通货膨胀,导致中央开始强调“整顿”。1981年初国务院《关于平衡财政收支、严格财政管理的决定》宣布:

为了确保一九八一年财政收支平衡,消灭赤字,国务院认为,必须对财力的分配和使用采取集中统一的原则,严格财政管理和财经纪律……坚决维护国家税收制度,不许随意改变税种、税率和减免税收。”在这种情况下,“国家税种的开征与停征,税目的增加与减少,税率的提高与降低,税收的加征与减免,必须统一管理, 凡有关这方面的规定, 统由财政部下达,或者由财政部报经国务院批准下达。今后,各部门自行下达有关税收的规定,一律无效。

对一些中央官员而言,这带来1977年《规定》的内容是否应该进一步加强的问题,即税收立法权是否要进一步集中。[注]例如当时财政部长王丙乾表示:“根据这个要求,原来税收管理体制的规定需要相应修订。现在税收管理权限下放过多、过散的情况不能再继续下去。在新修订的税收管理体制尚未下达前,可以暂按原来的体制规定执行,但是,减免税收的权限,应当掌握在中央和省、市、自治区两级,不能再层层下放。”《在全国税务工作会议和企业财务工作座谈会上的讲话》(1981年1月27日),见前注〔7〕,《财政史参考资料》,页643-646。虽然直到1993年才采取这样的措施,但明确鼓励实施1977年《规定》的政策性文件和内部讲话开始激增。[注]见下引〔45〕。另见财政部《关于加强盐税工作的通知》(1981年3月7日);财政部《关于加强工商税收工作的意见》(1983年12月16日);吕培俭:《在全国税务工作会议上的总结发言》(1982年3月39日),见前注〔7〕,《财政史参考资料》,页697-699(“赵紫阳在1982年3月全国工交会议上的讲话中强调指出:税收管理制度必须集中统一”)等。而1987年开始了反对地方政府越权减免税的多次运动。既然1977年《规定》的一个主要意图就是勾划出给予这些税收优惠的权力范围,该文件和这些运动存在着紧密的联系。[注]通过使用见前注〔13〕所提到的数据库,我们查询到24份在1987年4月至1993年7月6年间发布的、致力于增强税收统一管理的中央政府文件,地方政府发布了约同等数目的文件对这些中央政府文件做出回应。

正是对税收立法集权的日益强调产生了1992年颁布的《税收征管法》做出的规定:“税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。” 而这一法律条文仅仅为实践意义更强的国务院1993年《分税制决定》进一步加强中央集权的方针打了个伏笔。根据1993年后实施的新税制,即使是省级政府也不再被授权给予“困难”企业税收减免。起初,这些企业可以根据地方政府的决定享受先征后返。但中央政府随后表明先征后返是一种变相的税收减免,应当停止。省级政府对税收政策的决定权在理论上必须基于中央政府的特别授权。和地方针对减免税权限的博弈基本转化为针对“先征后返”的博弈,而对增加财政收入的政策措施的争执,主要出现在对乱收费、预算外基金的控制上,而地方“擅自”扩大税基、提高税率的行为基本都是计划性征税的征管体制造成的,而非地方政策性举措。

对于熟悉1994年税制改革后税收立法集权的人们来说,上文讲述的八十年代和九十年代早期对税权集中不断高涨的强调,也许仅仅会强化集权是中国政府的一贯做法这样一个观念。然而,至少从两个角度来讲,1993年之前的这段历史应该是出乎意料的。首先,八十年代被普遍认为是一个财政分权时期,甚至造成了中央政府财政能力的危机,直到1994年税制改革这种危机才得以消除。因此,我们不应该把这个时期任何重要的集权体制看作理所当然的现象。其次,随着中国逐渐摆脱计划经济,整个税收制度也不得不重新设计。如同当时很长时间不确定如何进行经济改革一样,怎样对经济活动课税也是一个未知,需要不断地进行试验。倘若中央政府宣称其独享进行这种试验的权力,那么就意味着它将不得不面对制定新规则和不断犯错的压力。既然在过渡时期设计税收政策是一件十分困难的事,那么为什么中央政府会如此热衷于排除地方政府的主动尝试?为什么一个人在自己不知道如何去做时候,反而要禁止他人的尝试?

下文将对上述两个角度进行进一步解释,表明1993年以前税收立法权集中在政治上是极具争议的。

二、 1993年前税收立法集权的偶然性

文化大革命结束至1994年税制改革期间财政管理和财政分权的整体演变是一个十分复杂的问题,研究中国公共财政的中外学者对此已做出大量学术研究。本文无意于分析这些已有的研究成果,而是将着重强调一些为人们所公认的结论,用它们作为回答应当如何看待税收立法权集中被不断强化的这段历史的基础。

首先,1977年至1993年之间,由于政府必须不停地应付通货膨胀、财政赤字以及应对逐渐瓦解的计划经济,财政体制变化得非常快,而且每一次都十分短暂,有些政策仅仅持续了一年的时间。中央政府每次都会同意不同省份实行内容迥异的政策。[注]对1977年至1985年间不同财政体制的详细讨论见前注〔8〕,The Evolution of Central-Provincial Fiscal Relations in China;关于1977年至1988年间发展过程的讨论见Christine P. W. Wong, “Fiscal Reform and Local Industrialization: The Problematic Sequencing of Reform in Post-Mao China”, Modern China 18:2 (1992)。另见前注〔11〕,《新中国60年税收管理体制的变迁》。例如:

* 1977年多数地区执行一年一定的“总额分成”,但6个省市执行“收支包干”,而江苏开始实行四年一定的“固定比例包干”。

* 1978年10个试行地区采取5个不同的分成比例试行“增收分成”。

* 1979年21个省级辖区实行“超收分成”,但四川开始试行“划分收支,分级包干”,广东、福建开始实行财政大包干。

* 1980至1982年,5个不同的“分灶吃饭”财政体制同时实施,每一个体制下又有不同的中央、地方分成率。

* 1983年5年一定的“固定比例包干”开始在部分辖区取代“划分收支,分级包干”。

* 1985国务院提出实行“划分税种、核定收支、分级包干”,但由于利改税带来的不确定性,1988-1993年一直实行财政包干,对全国37个省、自治区、直辖市和计划单列市分别实行6种包干办法:“收入递增包干”、“总额分成”、“总额分成加增长分成”、“上解额递增包干”、“定额上解”和“定额补助”法。

在上述不同体制中,划分税种分成的体制与八十年代晚期开始研究的分税制比较接近。由于某些特定税种的收入由中央和地方政府分享,所以可以理解中央政府为什么有强烈的意愿通过立法确定税基和税率。这一点大概是税收立法权集中的重要动机之一。但是,在收入分成取决于整体税收收入而非特定的税种,并且特别是在中央和地方政府实行了财政大包干而不再协商税收收入分成比例的情况下,认为中央政府必须为每个税种确定税基和税率并确保严格执行税收征管的主张就显得不那么有说服力了。

1981年7月19日中共中央、国务院同意并转发的《广东、福建两省和经济特区工作会议纪要》部分承认了这一点。该纪要提出,广东、福建两省在财政上继续实行大包干办法。在税收方面,虽然原则上“凡属国家税法的制定、颁布和实施,税种的开征和停征,税目的增减和税率的调整,以及涉及国与国之间的税收规定,都应当由中央统一决定”,但“除了烟、酒、糖、手表等4种产品外,两省对于其他产品,某些行业或企业的减税、免税照顾,地方各种税收的减免、开征和停征,可以自行确定”。可见,相较于1977年《规定》,该纪要明显给了两省更大的税收政策制订权。在1993年以前广东和福建两省享受着程度最高的财政分权,上述纪要给予两省的例外与此也是相符的:由于广东只需向中央上解固定数额,福建亦仅享有固定的转移支付,所以从财政的角度看,两省具体如何征税并不重要。[注]中央政府对地方税收立法权施加一定控制有着其他非财政的原因,例如为了避免歧视、地方保护主义和其他形式的不公平竞争出现。但是这些原因不足以合理解释中央政府剥夺地方政府的税收立法权并据之为已有的原因。但是,这样的推论使得前文提及的这一时期税收立法权逐步集中的总体局面显得更加令人困惑:为什么不论各省所享有的财政分权程度如何,除广东和福建之外,1977年《规定》在全国得到了统一适用?

此外,税收立法权集中不仅没能反映出中央-地方财政关系中地域上的差别,而且也不符合其先后演变的历史过程。前文已经表明,财政管理体制在八十年代末期变得更加分权,因为中央需要与各地区协商不同的财政政策(从而反映出各地区的待遇和要价能力不同),而且与八十年代初期相比,有更多的政策含有总额分成和大包干的内容,相反,划分税种分成的内容则有所减少。不仅如此,七十年代末至八十年代末之间的税收分成安排更多地允许各省保留收入的较大部分。[注]这一先后演变的特点是支撑钱颖一等人论点的关键,他们认为财政分权对中国经济增长起到了重要的促进作用。见Hehui Jin, Yingyi Qian and Barry R. Weingast, “Regional Decentralization and Fiscal Incentives: Federalism, Chinese Style”, Journal of Public Economics 89(9-10) (2005)。这意味着中央政府控制税基和税率的意愿应当在逐渐减弱。然而,我们在上一节中已经看到,在八十年代末期和九十年代初期越来越多地强调税收管理权的集中,中央针对地方越权减免税的声明也变得越来越严厉。

即便我们对这一时期的趋势作更加细致的观察,上述反差同样存在。一些评价指出,将这一时期“(中国财政)体制的变化归结为向更加集权或分权过渡的结论都是不正确的”。[注]见前注〔8〕,The Evolution of Central-Provincial Fiscal Relations in China,页31。“(相反)一个主要的主题...是中央-各省预算安排日益增加的复杂性。”作出这个警示的原因主要有三个方面:[注]Christine P.W. Wong, “Central-Local Relations in an Era of Fiscal Decline: the Paradox of Fiscal Decentralization in Post-Mao China”, The China Quarterly, No. 128 (1991).首先,过时的税收政策和国有经济部门不断恶化的表现意味着财政收入占国民生产总值的比例持续下降,这足以使许多地方政府在预算上陷于比以前更加糟糕的处境。[注]同上注,Central-Local Relations in an Era of Fiscal Decline,页699。其次,给予地方政府更大的收入分成后,中央政府亦显著地下放了支出责任。[注]同上注,Central-Local Relations in an Era of Fiscal Decline,页701-706。最后,中央政府控制了重要的收入来源,其具体方式包括对某些行业最具营利性的企业实行国有,将关税这类重要税收作为中央独享收入,以及对地方预算外资金征税或特殊基金等。[注]同上注,Central-Local Relations in an Era of Fiscal Decline,页701。但是,在所有这些中央政府用来提高其财政能力的方法中,没有一项与中央政府确定税基和税率有关。换言之,在1993年以前中央政府并非通过垄断税收立法权来改善其财政状况。鉴于地方政府占收入分成的大部分,垄断税收立法权本身给中央政府带来的财政收益应该是非常有限的。

简言之,如果承认1977年至1993年间中央针对除广东和福建以外的全国各省均加强了对税收立法权的集中,而且这一加强的过程是没有摇摆的,这个现象与这一时期多样的财政安排和分权趋势就形成了鲜明的对比。这成为这一时期税收立法权集中化的第一个令人感到惊讶的方面。另一个方面则体现为税收立法权集中给中央政府官员造成怎样的压力,迫使他们制定出足够多的可以执行的税收规则。尽管仍受计划经济思维桎梏的中央官员可能已习惯于这种压力(以及习惯于中央制订政策的失败和缺陷),但此类官员在八十年代恰恰在慢慢丧失着公信力。

七十年代末期和八十年代初期,虽然中央政府很快开展了一系列重要的税收立法工作,但在许多情况下地方政府仍不得不在中央政策出台前首先制订自己的政策以应付局面,而且后来的中央规则亦不适用于这些首先适用了地方政府政策的交易。例如,1982年9月21日,国务院发出《关于中外合资、合作项目征税问题的通知》指出,在《中外合资经营企业所得税法》、《个人所得税法》、《外国企业所得税法》公布之前,有些地方、部门和企业经国家主管机关批准,同外商、港商签订合资、合作项目合同,有的包含了税负条款,与上述法律的规定不一致。该通知明确在合同期满之前,税负问题仍按合同原订条款而非上述法律执行。与此类似,在财政部最终通过进行利改税的政策时,企业利润承包已经在很多地方、行业展开。因此财政部不得不做出最初认为是过渡性的妥协:

在利改税试行办法草案下达前, 有些地方已对商业企业搞了利润承包, 有些大中型企业已按首钢办法搞了利润递增包干, 有些地方已按自定办法对一些企业实行利改税或其他形式的包干。这些企业都是分别经过省、市、县政府批准的, 有的定了一年, 有的定了三年。实行利改税后, 对这些企业要分别几种不同情况处理, 绝大多数要按利改税统一办法改过来, 少数有困难的, 可以推迟到明年改。这主要是为了照顾实际情况, 把各种承包制和包干制同实行利改税衔接好, 转化好, 以保证利改税工作更加顺利地进行。[注]王丙乾:“一定把国营企业利改税工作搞好”,《中国财政》1983年第5期。1983年4月24日国务院批转的财政部关于利改税工作会议的报告和《关于国营企业利改税试行办法》的通知针对“各地今年已按自定办法实行各种利润包干办法和税前承包办法如何处理问题”做出了更详细的部署。

除此之外,还可以找到许多这种地方政策“试验”在中央政府税收规则出台以前就已经存在,进而排除立即适用中央规则的例子。[注]如见国务院《关于平衡财政收支、严格财政管理的决定》(1981年1月26日)(“少数企业和个别城市已经进行‘以税代利、独立核算、自负盈亏’试点的,可以总结经验,继续进行;需要新增试点单位的,必须报经财政部批准。试点单位确定税率时,留给企业的财力不能超过原来利润留成的水平,超过的要加以调整。”)。

然而从税收立法权集中的角度来看,与上述推迟适用中央政策相比,更为严重的情形显然是直接否认这样的政策。利改税就是其中最为突出的一个例子。利改税没能实现财政部的意图取代利润包干和税前承包,相反它本身很快就被包干制所击败。在1984年后期推开的第二轮利改税,仍旧不适用于已有利润承包合同。[注]《国营企业第二步利改税试行办法》(1984年9月18日)第5、11条。但是1986年国家决定“深化企业改革”后,利改税先是在国营大中型企业、后来在更多的企业实质上停止执行。1987年10月5日财政部明文承认:

国营企业,特别是大中型企业,税收负担比集体企业重,除缴55%所得税外,还要缴调节税。在深化企业改革中,国家为了搞活国营大中型企业,根据所有权与经营权分离的原则,并进一步处理好国家同企业的分配关系,实行了各种形式的承包经营责任制。承包以后,税务部门仍按照规定征收各税,企业超额完成承包上交任务的部分,适当多给企业一些好处,由财政部门拨款返还给企业。[注]财政部《关于对集体企业不能实行承包所得税问题的通知》(1987年10月5日)。

而1988年2月27日国务院发布《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》更广泛地规定,企业获取的利润应按税法纳税,纳税额中超过承包合同规定多缴的部分,由财政部门返还企业。[注]《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》第11条。另见该条例第19条:“国务院对税种、税率和指令性计划产品价格进行重大调整,合同双方可按国务院规定协商变更承包经营合同。”1988年8月14日,财政部、国家体改委印发《国营企业实行“税利分流、税后还贷、税后承包”的试点办法》,开始改变“利改税”体制中在55%的高税率之上再征调节税的做法,而要求盈利企业按33%的比例税率向国家缴纳所得税、税后进行利润承包。正如研究该时期的一位外国学者所指出,利润包干即“意味着利改税计划的彻底失败”。[注]见前注〔21〕,Fiscal Reform and Local Industrialization(尤其见页216-219的讨论)。

当然,任何税收政策不论是由中央还是地方政府制定都可能会失败。但是,“利改税”失败的原因并不仅仅是政策设计上的失误,而是直接产生于中国的分权趋势以及彼时中央和地方政府之间不同的政策考量——更多的地方政府倾向于利润包干。当然,“利改税”并不是地方政府和中央政府对税收政策存在分歧的唯一领域。由此可以推断税收立法权集中原则当时应该是极具争议的。许多政府发文、内部讲话以及新闻社论和报道显明事实上的确如此。这些历史资料生动地描述了地方政府对于集中原则的反对,我们也许有必要再次回顾其中的部分内容。

各地区、各部门凡涉及财务体制和影响财政收支的各种试行方案,都要事先征得财政部的同意,任何人不得以‘试点’为名,自立政策,挤占国家收人。已经挤占了的,应当坚决纠正。[注]财政部《全国财政工作会议汇报提纲》(1979年5月5日,同年7月7日由中共中央、国务院批准),见前注〔8〕,《财政史参考资料》,页551-553。

有些地方和单位的领导自行其是,擅自决定降低某些产品的税率,放宽某些企业的免税年限,扩大新产品的免税范围,对一些小酒厂、小烟厂等长期不予征税,甚至采取包税办法,还有些地方随意截留税款,擅自扩大营业外支出,挖走国家税收收入。这些不顾大局,各自为政的做法,同当前调整国民经济的方针和财政税收要集中统一的精神是相违背的。[注]1981年1月31日《人民日报》评论员文章,“切实加强税收工作”。

在当前经济体制改革过程中,某些地方的领导同志摆不正国家、企业和个人三者关系只顾局部,不问整体,片面强调施“仁政”,借扩大企业自主权之机,任意降低法定税率,扩大减税或免税范围,延长减税或免税年限,甚至把税收说成是改革的障碍;一些单位和个人片面强调“松绑”,无视《中华人民共和国宪法》第五十六条关于依照法律纳税的规定,拒绝依照税法规定纳税。[注]1985年5月24日《人民日报》评论员文章,“把应征的税款收上来”。

有人认为,要实行改革,搞活经济,就必须对企业减税让利,否则就是不支持改革。……现在有的地方和部门,对待税法和税收工作采取了极不严肃的态度。他们往往从局部利益出发,一遇到下边叫喊,就随便乱开减税免税的口子,有的超越自己的职权降低税率,有的任意减免各种税收,以致国家财政收入大量流失。这是极不正常的,也是同以法治税的精神相违背的。[注]1987年4月18日《人民日报》评论员文章,“重视税务工作,开辟更多税源”。

有的地区和部门对贯彻[《国务院关于严肃税收法纪加强税收工作的决定》]的重要性、必要性认识不足,重视不够,存在等待观望的思想。[注]广西壮族自治区人民政府关于贯彻《国务院关于严肃税收法纪加强税收工作的决定》的通知(桂政发[1987]78号, 1987年9月1日)。

有些地区片面强调局部利益,对越权减免税问题清理不认真、不彻底,该纠正的未予纠正。今年以来,有的地区又超越权限继续新开减免税口子,严重影响国家对宏观经济的调控和财政收入的稳定增长。[注]国务院办公厅转发《国家税务局关于清理整顿和严格控制减税免税意见》的通知(1989年1月3日)。

要纠正把依法治税与发展生产对立起来的错误观念。有人说,“企业承包、财政包干,统一税法已无必要”。还有人说,“三年不缴税,生产力肯定能发展起来”。这些说法都是片面的。……当前,有些地区和部门的领导,缺乏全局观念,本位主义严重,往往囿于局部利益,随便“变通”税法,造成了税收秩序混乱。人们爱说“小河有水大河满”。但如果税权分散了,地方、部门各图其利,就会出现小河有水大河干涸,势必影响改革和发展的大局。[注]1989年1月6日《人民日报》评论员文章,“整顿税收秩序严格依法治税”。

有的认为统一税法、集中税权是在治理整顿的要求下提出来的,现在治理整顿已经取得明显成效,对统一税法、集中税权的原则提出疑问,主张税收管理可以松动一下。由此,一些地方违反统一税法,超越权限乱开减免税口子,扩大减免税范围,随意延长减免税期限;对本地销往外地的产品减税,对外地调入本地的产品加税,搞地方保护主义;超出国家规定范围自定对外商投资的税收优惠政策等问题屡屡出现。[注]国务院批转国家税务局《关于进一步推进依法治税加强税收管理报告的通知》(1991年12月9日)。

中央政府反复开展的整顿地方越权减免税的运动,虽然没有那么生动但同样可以表明地方政府对于税权集中的反对。这些运动最早在1981至1982年间展开,[注]国务院《关于平衡财政收支、严格财政管理的决定》(1981年1月26日),《中华人民共和国财政部税务总局通告》(1981年5月5日);国务院批转财政部报送的《关于清查偷漏欠税情况加强税收工作的报告》(1982年3月4日),国务院批转财政部《关于严格财政管理制止乱开减收增支口子的报告》的通知(1982年3月26日)。成为年度税收、财务大检查(至1997年结束)中的一部分,[注]国务院批转财政部报送的《关于开展税收、财务大检查的报告》(1985年8月19日)。而且从1987年起得到了加强,直到1993年税制改革前夕基本上每年一次。[注]《国务院关于严肃税收法纪加强税收工作的决定》(1987年4月8日); 《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日);国务院办公厅《关于加强税收工作的紧急通知》(1988年5月14日);国务院《关于整顿税收秩序加强税收管理的决定》(1988年12月27日);国务院批转《国家税务局关于进一步推进依法治税加强税收管理报告》的通知(1991年12月9日);国务院办公厅《关于严格执行欠税交纳滞纳金制度的通知》(1992年2月23日);国务院《关于加强税收管理和严格控制减免税收的通知》(1993年7月23日)等。所有这些运动都由国务院领导,这表明控制地方越权减免税需要高层政治的参与,无法仅由财政部或税务机关作为日常管理工作单独完成。

有些读者可能会指出,一个体制性安排具有争议的事实,并不意味着这个安排一定令人感到惊讶,或者有其他实际的替代方法可供选择。地方政府虽然可能常常忽视税收减免权限,但也许这仅仅表明他们只是在搭政策的便车而已,尽管遵守关于这些权限的规则对大家都有益处。有人或许会因此认为,上述文字上的证据难以清晰地得出对税收立法权集中存在强烈政治反对的结论。对于八十年代一个主要由地方政府推动的经济改革而言,即便习惯于由中央制定计划的京官并不是设计税制的理想人选,也不一定能再找出其他更合适的人来。[注]这种对于是否存在其他可行做法以代替立法集权的怀疑精神在1981年姚依林一次发言中已有所体现:《国务院关于平衡财政收支、严格财政管理的决定》“是国务院颁发的,要坚决执行。现在没有任何人,包括中央、地方写过报告,说这个东西是错误的,不能执行。中央工作会议的文件也没有人说是不对的,所以都要坚决执行。” 见前注〔7〕,《财政史参考资料》,页663-665。尽管如此,本节仍旧能够说明:由于地方政府在八十年代获得了很强的财政自主权,并且这一时期对于什么才是好的税收政策存有非常大的不确定性,税收立法权集中的合理性在这一时期应当处于其最弱的阶段。因此,在这一时期逐渐增长的推动税收立法权集中的力量就显得十分令人困惑。我们将在第四部分对这一现象作出一些可能的解释,但在接下来的一部分中,我们将首先反驳一个似乎为很多人愿意接受的观点,即由于法治的缺失在1977年至1993年间立法权的分配没有任何意义。

三、 八十年代法律对税收的重要意义

观察1977年至1993年之间的税收政策文件,特别是其中涉及整体税收制度和其改革方向的部分,我们会发现“严肃税收法纪”、“依法治税”是其中最为恒久和突出的主题之一,甚至不亚于对改革的强调。由此给人带来的印象是,税收和法律之间具有极其紧密的联系。然而要认识在那个时期法律之于税收的重要性,无需直接阅读当时的历史文件,相反,对这一期要完成税款征收所必须具备的几个要件进行思考,就足以达到上述目的。

中国在整个八十年代一直试图通过给予企业更大的自治权来解放公有制经济部门,与此同时对于显著增长的私有制经济部门亦保持宽容的态度。对这两个部门来说,税收为政府组织收入都是建立在企业自主决策的基础之上。渐渐地,政府作为税收的征管者,与纳税企业之间不再是行政上领导与被领导的关系。由于国家财政收入长期依赖于公有制经济,因此在企业自治和保证来自公有制经济部门的财政收入之间如何取得平衡就显得十分困难。对于国有企业正常运转需要多大程度的自治众说不一:历史实际证明,仅有企业自治远远不够,还必须建立市场竞争,取消行政对市场价格的管制。因此,通过税收减免给予企业更多“自治”,对于中央各部和地方政府来说都非常具有吸引力。此外在私有经济部门,针对私主体的税收征管体制亦尚未建立。可见,税收对于两个部门来说都是一个新鲜事物。在这种背景下,要想建立一个税制就必须首先满足三个前提条件:必须有协调一致的税收规则供各方主体遵守,这些规则必须有国家强制力作为保障,以及必须确保公众知悉这些规则。然而,这三个条件亦属于法律的基本特征,是任何规则归属于法律体系的必要(虽非充足)条件。[注]参见H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford: Clarendon Press, 1994。因此将税收规则作为法律推出非常有助于成功实现税收征管。这也是当时税收政策文件中常常提及法律的背后原因。[注]相比之下,九十年代以后,特别是今天,强调依法治税(如2004年国务院颁布的《全面推进依法行政实施纲要》)的重要意义在于实现问责型政府的总体目标。下文将举例分别对这三个条件及其与依法治税的关系进行说明。

对于第一个条件——具有协调一致的税收规则,在1977年《规定》开始实施的前几年里,主要违反这些规则的主体不仅有地方政府,还有除财政部以外的其他中央各部(及其对应的地方部门)。按照计划经济的思维,这些部委可以通过行政命令干预它们所监管企业的管理,其最初的行为似乎表明它们认为同样可以就税收事项做出决定。例如1982年初财政部抽阅了1981年9月至1982年2月中央一些部门下达涉及财政收支的十三个文件,“其中有九个文件,事先未与财政部商量,或者商量了没有同意,而由有关部门直接报请领导机关批准或者自行下达”。[注]国务院批转财政部《关于严格财政管理制止乱开减收增支口子的报告》的通知(1982年3月26日)。因此财政部请求国务院重申,“各部门在制定政策和措施时,涉及减收增支的, 要事先征得财政部同意, 然后专门报经审批,不得在其他文件中夹述一笔”;税收“必须统一管理,凡有关这方面的规定,统由财政部下达,或者由财政部报经国务院批准下达”。[注]国务院《关于平衡财政收支、严格财政管理的决定》(1981年1月26日)。清理各部门在税收方面自行作出的规定,抑制各部门超越权限擅自决定减免税收,提高财税部门在政府体系中的地位,说明严肃财税纪律并非“财政部门侵犯别人的利益”,成为了八十年代财税体系中的重要话题。考虑到这些目标,将税收规则上升为法律就显得合情合理了,因为任何法律体系的一个基本特征就是指定某个具体的权力机关作为法律规则的制定者和最终解释者,并赋予其确保法律规则内部协调统一的职责。

对此还有两点应当特别指出。首先,各部门之间的协调当然不只是中央政府才会面对的问题,地方政府同样必须努力在多个政府机关之间执行税收政策。[注]参见广西壮族自治区人民政府批转区财政局《关于加强税收统一管理,切实整顿减税免税的报告》的通知(桂政发[1981]80号,1981年5月9日)。这说明无论是在哪一级政府,法治对于税收征管的成功实施都具有相同的重要作用,因此地方和中央政府都应该出于这个原因而对法治产生兴趣。其次,正是在协调部门内部关系以确保非税务部门不会损害税法协调统一的背景下,八十年代的税收政策文件反复强调着这样一个重要的原则,即法律在被修改之前是具有约束力的,修改法律必须遵循特定的程序。今天之所以很多人认为中国税制仍然欠缺法治的一个重要原因,就是行政机关中的税法规则制定者(大多数情况为中央政府和其负责税收政策的部门)想要试行不同的税收政策时总是绕过法律修改程序。只要有国务院的批复(甚至仅仅是“国务院的精神”),“试点不需要立法”、“政策比较成熟之后再立法”这种说法就被认为可以冠冕堂皇地把对合法性问题的质疑打发掉。然而,八十年代反复强调的一个观点是,非税务机关在税收事务上要服从税务机关:对现行税法如认为有不合理之处,可以向相关机关、直至中央反映,但在没有修改税法之前,必须坚决贯彻执行现行税法规定。[注]1987年4月18日《人民日报》评论员文章,“重视税务工作,开辟更多税源”(“由于情况的变化,会发生税法与客观经济形势的发展不相适应的问题,需要作出必要的修改和补充。但这种修改和补充只能遵循法定的程序和权限办,而不能自行其是。”)这个在八十年代就被表述得十分清楚的原则却在今天会被如此轻易地忽略,也许表明了对法治缺乏持续的投入。不过,这与另外一个事实却是一致的,即政府可能会发现法治在某些情况下会非常有效,甚至为必需。

成功建立新税制的第二个前提条件是要以国家强制力为税收规则提供保障。中央政府在八十年代作出了一系列决定,扩大全国税务机关的规模。[注]1981年国务院批准增加税务干部8万; 1983再次批准增加4万人;1985年批准从1986年至1988年间增加税务干部编制10万人。1991年中央机构编制委员会批准增加地方税务系统事业编制1.5万名。但与给税务机关配备足够人员同样重要的是赋予税务机关各项权力,包括必要的检查权以及扣留变卖资产、采取其他强制执行措施的权力。[注]见国务院《关于整顿税收秩序加强税收管理的决定》(国发[1988]85号)第5、6条。但在八十年代初期,税务机关是否拥有这些权力并不十分清楚,纳税人拒绝缴纳税款常常仅承担行政机关内部的处分。[注]见前注〔35〕,《全国财政工作会议汇报提纲》:“拖欠税款、偷税漏税受罚款或者收滞纳金的,企业领导人员在一年内不得享受奖金待遇”;“偷税漏税的,应视情节轻重,给予批评教育或者依法处以罚款。” 见前注〔51〕,桂政发[1981]80号:“抗交纳税的,应从企业利润留成或者企业基金中开支,不得列入企业成本费用及营业外开支,且企业领导人一年内不得享受奖金待遇”。同时,税务机关在试图征收税款时往往会发生暴力冲突。谩骂、殴打、围攻税务人员和税务机关的抗税现象从80年底直持续到1993年。1989年最高人民法院发文称:“目前偷税漏税现象十分严重,暴力抗税时有发生。据不完全统计,目前全国国营、集体企业偷税面约占50%,个体户偷漏税面约占80%,1986年以来,全国发生冲击税务机关、围攻殴打税务人员案件共8017件,打死11人,致残26人,重伤713人。”[注]最高人民法院《关于人民法院大力支持税收征管工作的通知》(1989年11月4日法(行)发[1989]31号)。1992年国家税务局局长金鑫汇报:“冲击、打砸、爆炸税务机关,围攻、谩骂、殴辱、伤害税务人员,恐吓、报复、迫害税务人员及其家属的事件也时发不断,每年都超过2500件,近两年上升到3000多件。”[注]最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家税务局关于印发《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家税务局领导在联合新闻发布会上讲话》的通知(1992年4月16日)。在这种情况下,政法体系从80年代初开始就持续被动员来支持税收征管。[注]《中华人民共和国刑法》( 1979年7月1日)第121、124条;最高人民检察院《关于配合税务机关清查偷漏、拖欠税款的通知》(1981年4月30日);最高人民检察院和财政部《关于进一步搞好查处偷税、抗税案件工作的联合通知》(1986年6月16日);公安部《关于认真查处殴打税务人员案件的通知》(1987年5月29日),财政部税务总局《关于同人民法院加强联系及时查处偷税、抗税和殴打伤害税务干部的案件的通知》(1986年8月15日);最高人民检察院、国家税务局发出《关于建立偷税抗税案件备案、移送制度的通知》(1991年10月21日)等等。不仅公安、检察、刑事司法部门要严惩偷税、抗税的刑事犯罪,1989年最高法院甚至明文要求,在行政案件司法上,法院要偏向税务机关:

对纳税人、代征人或其他当事人对税务机关纳税或者违章处理的决定不服向人民法院起诉的案件,人民法院应当严格审查提起诉讼的法定条件,不符合的不予受理。对于事实清楚,适用法律、法规正确的税务处理决定,应予维持;对于实体上处理正确,但程序上有缺陷的税务机关的处理决定,在税务机关补正后,也要维持税务机关有关征税和处罚的决定。对于税务机关根据纳税人(个体工商户)的申报,经过典型调查、测算和民主评议以后,合理确定纳税人应纳税额和缴纳期限,并书面通知纳税人依照执行,纳税人不服向人民法院起诉的,人民法院一般应予维持。[注]见前注〔56〕法(行)发[1989]31号。

我们很难再找出比本段话更恰当的例子来说明本节所要证明的基本观点——尽管中国法律体系在这个时期十分落后,但税法体系在很多方面可以说更加落后。因此,即便只是一个孱弱的法律体系,仍然会有助于税收征管。将税收规则与法律结合起来,在当时是非常重要的。

最后,税收政策得以成功实施的第三个前提条件是税法通过被公之于众而获得人们的自愿遵从。利用行政手段从国有企业取得利润上缴并不需要这样的公开。而在1977年至1993年期间,全国各地的税务机关仍然没有配备充足的人力,无法正常开展工作,自愿遵从就显得格外重要。于是,执法机关开始大力宣传税法。1987年财政部、司法部发布联合通知要求各地在普及法律常识的教育中,采取各种形式宣传税法的基本精神和主要内容,“树立依法纳税光荣、偷税漏税可耻的社会风尚”。[注]财政部、司法部《关于认真贯彻国务院<决定>加强税法宣传教育,严肃税收法纪的联合通知》(1987年5月21日)。而税务部门亦经常表示,对税收规则法律性质的认识不足是税收征管的一大障碍。“目前我国公民税收法制观念比较淡薄,对税收缺乏认识和理解。一些人把税收看成是额外负担,税费不分。”[注]国务院《批转国家税务局关于进一步推进依法治税加强税收管理报告的通知》(1991年10月11日)。另见《人民日报》社论员文章,《税费有别》1985年10月9日(“税”和“费”是性质不同的两个概念。税收是国家凭借政治权力,强制地、无偿地取得财政收入的一种手段。征什么税,征多少税,如何征税,都是根据国家制定的各项税收法令执行的。各项税法是按照国家的立法程序,由全国人民代表大会通过或由人大常委会授权国务院颁布实施的。)这种表述的潜在逻辑是:税款征收有法律作为基础(而收费也许没有这样的基础)是税收具有合法性的关键所在,自愿遵从也因此而具有正当性。也许正是出于这个原因,在八十年代产生了一个到今天都在使用的法律起草惯例,即在非税收法律中明确提及公民负有纳税的义务,虽然这些法律体系没有进一步对此义务作出任何规定。[注]如见《继承法》第33条(继承遗产应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款);《民法通则》第49条(如果企业法人向税务机关隐瞒真实情况,弄虚作假,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任);《外资企业法》第17条(外资企业应依照国家有关税收的规定纳税,并可以享受减税、免税的优惠待遇);《全民所有工业企业法》,《中外合作经营企业法》等。实际上,宪法对税收所做的简单规定[注]《宪法》(1982年)第56条。——“中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务”,很大程度上也是为了达到同样的目的,即使税收引起公众的注意,并预示税收征管将有法律作为后盾。

如今,中国的法律体系已经经历了三十多年的发展,现在对于法治的讨论更多地强调审判独立和规则制定过程中的民主参与。法治和法制的区分被广泛接受。八十年代税收征管对于法律的强调(除八十年代后期行政复议和行政诉讼的发展外)应当完全属于法制的范畴。然而,法制和法治二者之间也有许多共同之处,包括法律规则之间必须具有相当程度的一致性,法律规则通过被公众知悉(而不是行政机关的命令)的方式获得遵从,以及法律规则应当以国家强制力为后盾。同样基于这些原因,立法权的分配亦十分重要,不论是对于法治还是法制它都是必不可少的内容。所以,在一个法律对于税收征管如此重要的时期,中央政府牢牢掌控税收立法权的能力就显得格外引人注目。

但是,集权并非法律体系的必然特征,也没有任何理由说一个分权的政府体制无法实行法治。所以为什么在1993年以前,各省虽然有能力向中央要求更多其他形式的分权,但仍然向中央政府让出了其全部税收立法权的问题,仍有待进一步解释。

四、 解释税收立法集权的三种理论框架

前文已经表明,我们不能想当然地认为,如今中国税收立法权集中的状态“一直以来都是这样”。事实上并非如此。在现有的历史证据中,一些说明在某些历史时期(特别是1958年以后和1970年以后的若干年中)分权占上风,另外一些则表明集权是在八十年代逐渐成为主流。这些证据都足以证明税收立法集权并不是现代中国单一制体制下不可避免的必然结果。虽然只有中央政府才享有主权,但它可以通过直接授权或者再授权的方式,将立法权下放给省级以下政府。我们仍需解释的是,仅就税收而言,中央政府为什么在总体上拒绝对省级以下政府进行这种授权,以及在省级政府层面仅实行相当有限的授权。

对此可能提出三种不同的解释,它们在所涉及的理论和求证方法上各有不同。首先,有人可能会承认八十年代税收立法权集中化发展过程的偶然性,但认为之所以实行集中,是因为它是那个历史时期最好的体制安排。特别是在由计划经济向市场经济过渡的阶段,虽然存在像利改税这样明显的失误和挫折,但总体来说,中央控制下的税制改革可能是更佳的选择。在为新经济制定税法时,中央政府可能会有信息和规模经济方面的优势:它可以更加便捷地了解国际惯例,更容易获得国际援助,而且可以在全国范围内推广地方试点(如增值税)的成功经验。中央政府与地方政府相比其眼光可能更为长远,从而在社会的激烈变革中拥有更加广阔的视野。总的来说,可以认为“在等级制度下的试验”[注]参见Sebastian Heilmann, Experimentation under Hierarchy: Policy Experiments in the Reorganization of China’s State Sector, 1978-2008, Harvard University Center for International Development Working Paper No. 172, June 2008。是中国进行改革和实现发展的“体制基石”,近年来一些社会科学研究者也开始支持这种做法,认为它给中国经济经改革做出了积极的贡献。[注]Chenggang Xu, “The Fundamental Institutions of China’s Reforms and Development”, The Journal of Economic Literature, 49:4 (2011).立法权集中即可以被理解为这种做法下“等级制度”的一个表现:中央政府通常保留实施新政策的权力,同时有选择性地进行地方“试点”。

以上这个解释的问题在于,我们不能随意做出结论:中央控制下的政策试验即使存在明显的缺点,也是最佳模式。必须在理论层面或者结合具体的政策领域对此作出证明。另外,在财政管理方面,学界广泛认为八十年代中央政府正处于对地方失控的边缘,地方政府拥有非常强大的力量。财政管理政策当时并非由中央政府主导、自行选择试点的领域,相反,中央政府不得不与许多地方政府同时进行反复且深入的讨价还价。在1993年以后,中央控制下的政策试验成为了税收政策改革的一般方法,但在八十年代它应当还没有得到承认。当然,最后应当提出的质疑是,为什么在今天从计划经济转轨早已完成之时,立法权集中仍然构成中国税制的一部分。如果考虑到上述这些原因,第一个解释就显得过于表面化了。

对税收立法权集中的第二个解释是,中国的立法和司法部门在历史上与中央政府的联系更加紧密。特别是由于法律制度是实行新税制的必需(上一节已说明了这一点),中央政府在实施法律制度促进税收征管方面具有绝对的优势。除深圳这样的经济特区外,大多数地方政府都不熟悉立法这个工具,在支持和利用司法方面就更显不足。这使得尽管宪法和地方政府组织法都规定了地方立法权,但中央政府仍可以不断地把法律说为与集权等同。更进一步,这个解释可以指出,中国的立法体制在整体上非常集中。这使得即使存在其他形式的财政分权,税收立法权的集中亦不足为奇。立法分权只有在法律体系对于税收不那么重要的时候——如1958年和1970年——才可能进行。然而,这个解释似乎并不完整。相比中国其他立法领域而言,税收立法权更加集中,这就意味着中国立法体制本身非常集中的事实不能成为对税收立法权集中的全部解释。而且这个解释又会引起另外一个问题,即为什么立法体制在整体上如此集中。

对1977年以来的税收立法集权可能提出的第三个解释认为,应当根据当代中国政治的逻辑来看待1977年以后的持续集权。立法权也许像政治任命和地方政府的人员编制一样,是文化大革命后执政党认为越来越需要集中的一项权力。[注]姚依林《关于财政问题》(1981年5月27日):“制止财政上的‘跑,冒,滴,漏’……这不仅是增加财政收入的问题,而且是端正党风的问题,挽救一批人的问题。”王丙乾《在全国清查偷税、漏税和拖欠税款电话会议上的讲话》(1981年7月13日):《关于检查清理偷税.漏税和拖欠税款的通告》“是为了配合在经济领域里整顿党风,加强法纪工作而服务的。中央纪律检查委员会确定把整顿经济领域里的不正之风作为今年纪检工作的重点,并且要财政部门作它的参谋助手。”见前注〔7〕〕,《财政史参考资料》,页664、666。80年代后期打击越权减免税也经常有这样的措辞。甚至在政府权力下放和鼓励地方官员“为发展而竞争”的时期,立法权集中也帮助了党中央进行政治控制。所以,税收立法权集中的有效性不能用公共财政的理论来评价,而应当从政治的角度来看待,而且在八十年代为保持立法权集中所投入的政治资源也应当从这个角度进行理解。虽然这个解释仅仅是一种猜测,但它与最近政治经济学领域的研究是相一致的。这些研究强调集权——特别是对人事决定和政治升迁管理方面的集权——对于中国经济转型的重要性。[注]Olivier Blanchard and Andrei Shleifer, Federalism With and Without Political Centralization: China Versus Russia, 48 IMF Staff Papers, Special Issue 171-9 (2001); Hongbin Cai and Daniel Treisman, “Did Government Decentralization Cause China’s Economic Miracle?” World Politics 58 (2006); 周黎安:“中国地方官员的晋升锦标赛模式研究”,《经济研究》,2007年第7期。这些研究虽然没有明确考虑立法权集中,但偶尔对其会有所隐涉。税法权的垄断与政治集权之间是否存在紧密联系,是非常值得进一步求证的问题。

五、 结 语

当一个制度按照被广泛接受的标准可以判断为不合理,它为什么能够继续存在就成为一个明显且不可回避的问题。而在我国财税法研究领域,学者们出于各种各样的想法,回避了税收立法权为什么能够在1993年以后这样高度集中这个问题。普遍的一种倾向是假设这一问题有简单的答案,比如中国是单一制国家、有长期集权的传统等等。甚至可能有学者认为税收立法集权相当合理。认为税收立法集权既不合理、又具有强烈的历史偶然性的观点非常少见。本文提倡的就是这种少数观点。要寻找到近三十多年税收立法集权的政治或其他偶然原因,无疑尚需大量、深入的研究。本文试图说明的仅仅是,对税收立法集权问题的忽视,很可能是对历史或对财政联邦体制概念本身的误解而造成的。重新对相关概念和历史事实进行考证并在此基础上达成一定共识,可能是财税法研究中意义重大的一项任务。