论酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的争议问题以台湾“最高法院”98台非15判决为例

2012-01-11陈子平

陈子平

一、 问题的提出

多年以来台湾的酒后驾车问题严重恶化,酒后驾车肇事的死亡率也逐年增加,为此,台湾于1999年刑法修正时,仿德国刑法第316条“酒醉参与交通罪(Trunkenheit im Verkehr)”的规定,增订了第185条之3的“不能安全驾驶罪(危险驾驶罪)”与第185条之4的“肇事逃逸罪”。

然而,在立法通过之后,酒后驾车肇事的情况虽然一时得到吓阻的效果,但是经过一段时间后,吓阻效果似乎逐渐降低,酒后驾车肇事的情况依然严重,因此2011年11月台湾“立法院”又将第185条之3的“不能安全驾驶罪(危险驾驶罪)”内容加以修改,除了将不能安全驾驶罪的法定刑从一年提高至二年外,还增设了第二项“结果加重犯”的规定。

另外,当1999年台湾刑法增订第185条之3的“不能安全驾驶罪(危险驾驶罪)”与第185条之4的“肇事逃逸罪”后,台湾“法务部”鉴于警察机关、检察署等于执行时,可能出现不同判断立场,于1999年5月间召开“研商订定刑法第185条之3服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,不能安全驾驶交通动力工具之认定标准”的会议,决定参考德国、美国认定标准,对于酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液酒精浓度达1.1‰以上者,即认为已达不能安全驾驶之标准,其数值在其以下者,如能辅以其他客观事实作为不能安全驾驶之判断时,亦应依法移送处以刑罚(参见台湾“法务部”1999年5月18日法88检字第1669号函)。

然而,台湾的地方法院、“高等法院”及“最高法院”对于台湾“法务部”召开会议所做有关“不能安全驾驶交通动力工具之认定标准”的决定,却出现不同的立场,形成各说各话的现象。因此,本文即以台湾“最高法院”98台非15判决(包括(该)案件的台湾“高等法院”判决以及“最高法院检察署”“检察总长”依刑事诉讼法第441条(非常上诉之原因及提起权人)所规定“判决确定后,发见该案件之审判系违背法令者,“最高法院检察署”“检察总长”得向“最高法院”提起非常上诉”对于该判决所提非常上诉的理由)为例,对于酒后驾车的罪责问题,进行以下的分析与检讨。[注]本议题乃于2011年12月受邀在北京大学、人民大学、清华大学、中国政法大学四校所举办“当代刑法思潮论坛”上所做的报告,原本欲刊载于台湾的月旦法学杂志,但是由于之前允诺梁根林教授刊登《中外法学》的文章,心中一直存有尚未履约歉意,因此将报告内容略做修改,提交《中外法学》审查刊载。

二、 相关立法例

(一)中国(大陆)

刑法第133条之1:“在道路上酒醉驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。”

(二)德国[注]参见林山田:《刑法各罪论(下)》,五版,2006年版,页311;卢映洁:《刑法分则新论》,二版,新学林2009年版,页223。

刑法第315条a第1项(铁路船运与空运交通危险罪(Gefährdung des Bahn-,Schiffs-,und Luftverkehrs)):“由于饮用酒精饮料或服用其他麻醉品,或由于精神上或肉体上之缺陷,在无法安全驾驶火车、缆车、船舶或航空器之情况下,驾驶此类交通工具,致生他人身体、生命或贵重物之危险者,处五年以下自由刑或罚金。”

刑法第315条c第1项(道路交通危险罪(Gefährdung des Strassenverkehrs)):“由于饮用酒精饮料或服用其他麻醉品,或由于精神上或肉体上之缺陷,在无法安全驾驶交通工具之情况下,而驾驶交通工具参与道路交通,致生他人身体、生命或重大财物之危险者,处五年以下自由刑或罚金。”

刑法第316条(酒醉参与交通罪(Trunkenheit im Verkehr)):“由于饮用酒精饮料或服用其他麻醉品,在无法安全驾驶交通工具之情况下,驾驶交通工具(315~315d ),而参与交通,若其行为未依第315条a或第315条c处罚者,处一年以下自由刑或罚金。”

(三)日本

1.道路交通法(特别刑法)

第65条(带酒气驾驶等之禁止):“①任何人不得带酒气而驾驶车辆等。 ②对于带酒气而有违反前项规定驾驶车辆等之危险者,任何人不得提供车辆等。 ③对于有违反第一项规定而驾驶车辆等之危险者,任何人不得提供酒类或劝酒。 ④任何人不得知悉车辆的驾驶者带有酒气的同时,却对于该驾驶者要求载送自己、或请托让自己一同搭乘该驾驶者违反第一项规定所驾驶的车辆(……)。”

(罚则:有关第一项之处罚,依据第117条之2第一款、第117条之2之2第一款。有关第二项之处罚,依据第117条之2第二款、第117条之2之2第二款。有关第三项之处罚,依据第117条之2之2第三款、第117条之3之2第一款。有关第四项之处罚,依据第117条之2之2第四款、第117条之3之2第二款。)

第66条(禁止过度疲劳驾驶等):“除前条第一项之规定外,任何人不得因过度疲劳、生病、药物等其他理由之影响,于有不能正常驾驶之危险而驾驶车辆等。”

(罚则:依据第117条之2第三款、第117条之2之2第五款。)

第117条之2:“该当下列各款者,处三年以下惩役(需劳动之徒刑)或一百万元(日币)以下罚金。”

第117条之之2:“该当下列各款者,处三年以下惩役或五十万元(日币)以下罚金。”

第117条之3之2:“该当下列各款者,处二年以下惩役或三十万元(日币)以下罚金。”

◎道路交通法施行令(酒精浓度)

第44条之3:“以第119条第1项第7号之2行政命令所规定‘身体保有的血液酒精浓度每公升达0.5毫克或呼气酒精浓度达每公升0.25毫克’。”

2.日本刑法

第27章 伤害罪

第208条之2(危険驾驶致死伤罪):“①因酒精或药物之影响,在正常驾驶有困难之状态下,驾驶动力车辆,因而致人受伤者,处十五年以下之惩役;因而致人于死者,处一年以上之惩役。……。 ②……。”

(四)台湾

1.刑法

第185条之3(危险驾驶动力交通工具罪):“服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,不能安全驾驶动力交通工具而驾驶者,处二年以下有期徒刑、拘役或科或并科二十万元以下罚金。 因而致人于死者,处一年以上七年以下有期徒刑;致重伤者,处六月以上五年以下有期徒刑。”

第185条之4(肇事逃逸罪):“驾驶动力交通工具肇事,致人死伤而逃逸者,处六月以上五年以下有期徒刑。”

2.道路交通管理处罚条例

第35条 汽车驾驶人,驾驶汽车经测试检定有下列情形之一者,处新台币一万五千元以上六万元以下罚锾,并当场移置保管该汽车及吊扣其驾驶执照一年;

因而肇事致人受伤者,并吊扣其驾驶执照二年;致人重伤或死亡者,吊销其驾驶执照,并不得再考领:

(1)酒精浓度超过规定标准。

(2)吸食毒品、迷幻药、麻醉药品及其相类似之管制药品。

3.道路交通安全规则

第114条 汽车驾驶人有下列情形之一者,不得驾车:

(1)连续驾车超过八小时。

(2)饮用酒类或其他类似物后其吐气所含酒精浓度超过每公升0.25毫克或血液中酒精浓度超过百分之0.05%以上。

(3)吸食毒品、迷幻药、麻醉药品或其相类似管制药品。

(4)患病影响安全驾驶。

(5)计程车驾驶人未向警察机关请领执业登记证,或虽已领有而未依规定放置车内指定之插座。

三、本案件事实、非常上诉与判决理由

(一)本案件事实

甲某于2007年10月16日22时许,在台北县中和市某街某小酒吧饮用酒类后,骑乘车号HZ7-371号机车,欲返回台北县永和市某路某段住处,嗣于翌日凌晨0 时30分许,行经台北县中和市某路与板南路口,为警发觉而拦检,测得其呼气酒精浓度达每公升0.55毫克。然而,根据当时警察所做刑法185条之3案件测试观察纪录表仅记载“其他:眼睛、脸部泛红”,并无其他异常情形,又依据警察所做汽机车驾驶人酒后平衡协调平衡检测纪录表,甲某某不论是“直线步行10公尺后请其迴转走回原地”、“双脚并拢,两手紧贴大腿,将一脚向前抬高离地15公分,并停止不动30秒”、“双脚并拢,双手向前平伸,闭眼、轮流使用左右手的食指尖触摸鼻尖”、“闭双眼,30秒内朗诵阿拉伯数字,由1000到1030”、“用笔在两个同心圆之间0.5 环状带内如下附图,画另一个圆”等项目均合格,而由测试之警员乙某勾选为“能安全驾驶”。

(二)本案件台湾“高等法院”97交上易158判决要旨

(1)按危险犯分为抽象危险犯与具体危险犯,所谓具体危险犯系指在构成要件之内容上以法益侵害之危险现实发生为必要之犯罪。因法条将危险状态作为构成要件要素而规定于条文中,故法官必须就具体之案情,逐一审酌判断,而加以认定构成要件所保护之法益果真存有具体危险时,始能成立犯罪。因此,就刑法第185条之3规定构成要件而言,法官必须就服用酒类等物后,是否已致不能安全驾驶动力交通工具而仍驾驶加以审酌,该条应属于具体危险犯,而非抽象危险犯。公诉人以该条文立法者之原意在预防实害之发生,而非在处罚事后肇事之结果,而认为该条为抽象危险犯,容有误解。

(2)再按,近来刑法学理系采刑止一身及刑罚个别化原则,犯罪是否成立,或者刑罚应否免除,应就行为人个别情况以观,不可比附援引。因此驾驶人饮用酒类是否已达不能安全驾驶动力交通工具之程度,应就各个驾驶者之各别情况来作判断。该条文并未就“不能安全驾驶动力交通工具”之标准,立法授权主管机关或其他机关订定之,是所谓“不能安全驾驶动力交通工具”,自应由法院于审判时以行为人查获驾驶动力交通工具当时之主观意识状态及客观驾驶情形具体认定之。(本院暨所属法院89年法律座谈会刑事类提案第1号决议结论参照)

(3)综前上情,被告服用酒类经酒测,呼气酒精浓度固达每公升0.55毫克,然其被告个别体质差异,在客观上并未出现所谓“不能安全驾驶”之情状,自不能以医学及统计上之结果,机械式的予以适用,遽认被告已达不能安全驾驶之程度。

(三)本案件台湾“最高法院检察署”“检察总长”的非常上诉理由

(1)复按刑法第185条之3之服用酒类不能安全驾驶而为驾驶罪系属公共危险罪,所谓公共危险罪乃指足以造成特定或不特定多数人死亡或身体健康受到伤害,以及财物受损等严重后果之具有公共危险性之犯罪行为。又本条规定并未在构成要件中设有“致生公共危险”之构成要件要素,故为抽象公共危险罪,而所谓抽象公共危险罪,即立法者在构架此种犯罪之构成要件时,即以构成要件要素之彼此关联,而预先认定该行为具有一般之抽象危险,而不以事实上业已发生危险,方具有可罚性。是本条既属抽象公共危险罪,即非实害犯,亦非结果犯,而立法者在订立此条文时,即认酒后驾驶动力交通工具,具有一般之危险性,该条之立法目的乃在预防酒后驾驶,对于其余用路人所造成之危害,因此,并不以行为人的确因酒后驾车而肇事造成危险或损害作为构成要件。

(2)又“法务部”于1999年5月10日邀集“司法院刑事厅”、“交通部”、“行政院卫生署”、台湾“高等法院检察署”、“内政部警政署”及中央警察大学等相关单位开会研商,经该会决议系以呼气后酒精浓度达每公升0.55毫克,即认为已达不能安全驾驶之标准。查刑法第185条之3规定之“不能安全驾驶”之要件,本即属抽象构成要件,必须加以具体化,否则无法使法律所预定之目的实现,而呼气酒精浓度即为判断行为人是否不能安全驾驶之具体化证据之一,参酌上开医学文献所示,当呼气酒精浓度达0.55mg/L(即每公升0.55毫克)时,其肇事率为十倍;另被告为警查获后测得之呼气酒精浓度高达每公升0.55毫克,参据“行政院国军退除役官兵辅道委员会”台北荣民总医院(下称台北荣民总医院)八十八年八月五日·北总内字第二六八六八号(函)附鉴定意见,呼气酒精浓度达每公升0.5毫克,对人体将造成反应较慢、感觉减低并影响驾驶之中毒症状,该院临床毒物料之研究结果亦显示呼气酒精浓度达每公升0.125至0.5毫克,人体可能产生欣快感、飘飘然、无法专注、判断力及控制力减低等症状,每公升0.5至1毫克则可能产生兴奋、情绪不稳、记忆力变差、说话含糊不清与步态不稳之症状,亦有该院九十三年十月十六日临床毒物科所做之“血液酒精浓度、呼气酒精浓度及可能症状对照表”可参,均显示呼气与血液中之酒精浓度达一定程度时,会对人体产生影响,尤其是驾驶动力交通工具时格外重要之专注力、判断力与操控力。准此,驾驶人之生理状况常受酒精相当程度之影响,注意力及反应能力降低,其驾驶能力受影响,不足以应付驾驶交通工具之各种状况,其驾驶行为将对其余用路人造成一般之危险性,于此而认为当呼气酒精浓度达每公升0.55毫克时,已不能安全驾驶,应属合乎科学证据,当为可采。是以该标准认该当刑法第185条之3之罪之构成要件,应未违反罪刑法定主义。

(四)本案件台湾“最高法院”98台非15判决要旨

“刑法第185条之3所规定之不能安全驾驶罪,系以‘服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,不能安全驾驶动力交通工具而驾驶者’为构成要件。依其立法理由之说明,乃‘为维护交通安全,增设服用酒类或其他相类之物过量致意识模糊驾驶交通工具之处罚规定,以防止交通事故之发生’。故该罪以‘不能安全驾驶’为构成要件之一,惟行为人是否因服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,而有‘不能安全驾驶’情形,应依证据证明之。警察机关于取缔酒后驾驶时,通常固以呼气后酒精浓度数值之高低,作为判断能否安全驾驶之参考,但该酒测数值之高低,仅是证明能否安全驾驶之证据方法之一,并非绝对且唯一之证据,更与该罪为抽象危险犯或具体危险犯,分属不同之两事。易言之,倘酒测数值低于参考值(每公升0.55毫克),但依其他证据足以证明不能安全驾驶者,仍应成立本罪,反之则否。审理事实之法院,自应综合全部卷证资料,以为判断之依据,不能单凭酒测数值,作为唯一之认定标准。”

四、酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的本质

(一)本案件的相关实务见解

酒醉驾车罪究竟属于抽象危险犯或具体危险犯,甚至属于抽象具体危险犯,从本案件上述台湾司法实务的立场可知,见解相当分歧。

本案件的台湾“高等法院”的判决认为“就刑法第185条之3规定构成要件而言,法官必须就服用酒类等物后,是否已致不能安全驾驶动力交通工具而仍驾驶加以审酌,该条应属于具体危险犯,而非抽象危险犯”,而采具体危险犯说的立场。

为此,台湾“最高法院检察署”“检察总长”所提非常上诉,却认为“本条规定并未在构成要件中设有‘致生公共危险’之构成要件要素,故为抽象公共危险罪,而所谓抽象公共危险罪,即立法者在构架此种犯罪之构成要件时,即以构成要件要素之彼此关联,而预先认定该行为具有一般之抽象危险,而不以事实上业已发生危险,方具有可罚性。是本条既属抽象公共危险罪,即非实害犯,亦非结果犯,而立法者在订立此条文时,即认酒后驾驶动力交通工具,具有一般之危险性,该条之立法目的乃在预防酒后驾驶,对于其余用路人所造成之危害,因此,并不以行为人的确因酒后驾车而肇事造成危险或损害作为构成要件”,而采抽象危险犯说的立场。

而台湾“最高法院”对于“最高检察总长”所提非常上诉,则认为“行为人是否因服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,而有‘不能安全驾驶’情形,应依证据证明之。警察机关于取缔酒后驾驶时,通常固以呼气后酒精浓度数值之高低,作为判断能否安全驾驶之参考,但该酒测数值之高低,仅是证明能否安全驾驶之证据方法之一,并非绝对且唯一之证据,更与该罪为抽象危险犯或具体危险犯,分属不同之两事”,而并未明确说明究竟本条规定是属于“抽象危险犯”或属于“具体危险犯”,且经本人查阅台湾“最高法院”至最近为止的判决中,也尚未发现有明确说明立场的判决。

(二)学说见解

1.酒醉驾车罪属于抽象危险犯或具体危险犯

目前台湾刑法学界对于酒醉驾车罪的本质,多数认为属于抽象危险犯而非具体危险犯。

有认为“行为人因喝酒或服用毒品等,致不能安全驾驶的情况下而驾驶具有公共危险性的动力交通工具,即足以构成本罪。由于驾驶行为本身,即足以成罪,而不以其驾驶行为果真发生车祸而对他人的生命或身体有死伤或对他人的财物有损害的具体危险为必要。”[注]林山田,见前注〔2〕,页311。同见解:许泽天:“酒驾、肇事与弃逃的刑法三部曲”,《月旦法学杂志》2011年第193期,页21。

有认为“本罪只须服用药品,酒类等,不能安全驾驶动力交通工具而驾驶者,即有可能发生公共危险。故性质上为举动犯,且为抽象危险犯。在审判上,对其驾驶行为有否可能导致公共危险之发生,毋庸再作判断。”[注]甘添贵:“酒醉驾车与肇事逃逸”,《台湾本土法学杂志》2002年第30期,页2。

有认为“酗酒驾车罪是抽象危险犯,而非具体危险犯。如果酗酒驾车罪是具体危险犯,刑法第185之3条就会这么规定:‘服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,不能安全驾驶动力交通工具而驾驶,致生公共危险者...’可是请注意,条文上并无‘致生公共危险者’的用语。……如果酗酒驾车罪是具体危险犯,就必须逐案判断,判断喝酒开车的人酒精容忍力是否够强,呼气中的酒精含量就可能不重要。交通警察拦截到喝酒驾车的人,必须做许多的测试,并录影存证,例如:要求路边停车、金鸡独立、笔直走路,以便推测此人能否安全驾驶。这样,酒后开车是否达到不能安全驾驶的程度,就不会有普遍的标准。此外,这么做要耗掉许多警力与时间,路上的车阵将难以排解,路检工作势必瘫痪,……”。[注]林东茂:《刑法总览》(六版),一品2009年版,页2-262。

2.抽象危险犯与具体危险犯的区别

所谓“危险犯”是指以发生法益侵害的危险为内容的犯罪而言。通常又可分为“抽象危险犯”与“具体危险犯”。抽象危险犯是指以发生法益侵害的抽象危险为内容的犯罪;例如台湾“刑法”第173条、第174条第1项的放火罪等,条文并未规定“致生公共危险”的内容。具体危险犯是指以发生法益侵害之具体危险为内容之犯罪;此类犯罪,在台湾刑法条文上通常会明示“致生……危险”的要件,例如第174条第2项、第175条第1、2项的放火罪,有规定“致生公共危险”的内容,该“致生公共危险”即为具体危险,属于该罪的构成要件要素。

台湾通说认为,此等抽象危险犯所具有的抽象危险,乃“拟制的危险”;换言之,立法机关于立法时,即以一有实行行为(如放火行为),则承认有危险的发生(拟制的危险),对此危险的发生是否存在,司法机关不须加以证明、举证,即可认定此罪的成立。依此,现实上危险的发生与否,不影响该罪的成立,即该危险的发生非属构成要件要素。[注]林山田:《刑法通论(上)》,增订十版,自刊2008年版,页252、253;林东茂,见前注〔5〕,页1-73、74;林钰雄:《新刑法总则》,元照2011年版,页101、102。另有称,“抽象(具体)危险犯”者,即将抽象危险行为的可罚性与特定的具体危险要素相连结而成,是德国学者Schröder教授所首创,依照他的看法,抽象具体危险犯是介于抽象危险犯与具体危险犯之间的混合类型;其特殊之处在于,立法者无法自己决定危险的要件,因而委诸法官判断。[注]张丽卿:“酒醉驾车应属有罪”,《台湾本土法学杂志》2000年第8期,页79-80。

(三)检讨

1.有关酒醉驾车罪的本质

酒醉驾车罪的保护法益乃在于“公共安全”,因此本罪是以公共安全的危险做为内容的危险犯,惟其本质究竟属于抽象危险犯或具体危险犯,前述台湾“高等法院”与“最高检察署”之间存在歧异,而刑法学界则多数采抽象危险犯说立场。

本人认为,酒醉驾车罪的保护法益为公共安全,而因酒醉等不能安全驾驶机动车而驾驶时,在通常的情形下皆会对于不特定或多数人的生命、身体等产生立即的危险,因此将此等行为以抽象危险犯加以规定乃属妥适的作法,此从台湾刑法“不能安全驾驶罪”所规定内容即可获知,该条文仅规定“服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,不能安全驾驶动力交通工具而驾驶者”,而并未如台湾“刑法”第185条“妨害公众往来安全罪”规定所要求“损坏或拥塞陆路、水路、桥梁或其他公众往来之设备或以他法‘致生往来之危险’者”的具体危险,故本罪的本质乃为抽象危险犯,应无疑义。

至于,有主张本罪乃为“抽象(具体)危险犯”的见解者。然而,此见解将通说所主张的具体危险犯的“具体危险”与抽象危险犯“抽象危险”混为一谈,即“德国学者所讲的抽象具体危险犯,……这是把两个问题混在一起,一个是立法类型,构成要件形式的区分跟现在一个证据上要怎么证明;……对厘清这个问题并没有帮助”,[注]黄荣坚:“酒后驾车相关问题座谈会”,《台湾本土法学杂志》2000年第8期,页96。“抽象具体危险这个概念只是暴露方法论上的困窘,无助于解决问题”而属于无用的抽象具体危险犯。[注]许玉秀:“无用的抽象具体危险犯”,《台湾本土法学杂志》2000年第8期,页85-89。

2.抽象危险犯与具体危险犯的区别

本文虽然主张酒醉驾车罪为抽象危险犯的一种,惟在抽象危险犯的定义、意义上,却与通说的见解有所不同。

本人以为,首先,刑法的功能在于保护法益,若法益未受侵害或未有受侵害之危险,刑法无介入的必要(谦抑性原则、最后的手段)。法益受侵害或受侵害之危险的存在,是犯罪的处罚根据,无法益的侵害或侵害的危险而得成立刑法上的犯罪,实难以认同。其次,无论具体危险犯或抽象危险犯,皆同属于危险犯的性质,并无本质的不同,两者之差异仅在于量的不同,易言之,具体危险(即对于法益的侵害发生现实的危险者、或发生法益侵害的危险性或可能性较高者)与抽象危险(即对于法益的侵害虽未发生现实的危险,却有发生现实危险的可能性者、或发生法益侵害的危险性或可能性较低者)之不同而已。因此,若依通说见解,则具体危险犯须以“法益侵害之危险发生”为内容,反之,抽象危险犯却不以“法益侵害之危险发生”为内容,有如不以法益侵害或危险为内容的形式犯,而显现出两者有本质之不同。再者,法条中虽仅规定为一定行为,例如第173条第1项的放火罪仅规定“放火……”,而未如第174条第2项、第175条等放火罪有规定“致生……危险”,却得以相当重的法定刑处罚该放火行为,其理由乃在于该行为惹起抽象危险之故,即至少须具有发生现实危险的可能性(具体危险的危险)始可。总之,法条并非等于构成要件,构成要件是根据条文的解释始得以明确,因此,规定抽象危险犯的法条,已含有“抽象危险”的内容,即该抽象危险属于不成文构成要件要素;总言之,所谓“具体危险”,系指一般人具体(实际)感受到危险之存在(即现实之危险);而“抽象危险”,则指一般人抽象感觉有危险发生之可能(即发生现实危险之可能性、具体危险之危险)。[注]陈子平:《刑法总论》,元照2008年版,页99、100。

依此,酒醉驾车罪既然以公共安全作为保护法益,其本质上不仅属于带有公共安全危险内涵的危险犯,而且属于带有发生公共安全现实危险之可能性(危险性)内涵的抽象危险犯,换言之,若酒醉而驾驶机动车时,并非如通说见解认为立即得以符合“抽象危险(拟制的危险)”,而是必须确实因此而发生对于公共安全造成现实危险的可能性时,始符合抽象危险(实质的危险)的要件,而有成立本罪的可能。例如,一个人开车到深山里,在大量饮酒后酒醉而导致不能安全驾驶却依然在深山中驾驶时,即便符合不能安全驾驶的要件,也不会因此而成立酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)。然而,若依通说见解,酒醉而驾驶机动车时,立即符合有“拟制的抽象危险”,而得以成立酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)。

五、“不能安全驾驶”的性质与认定标准

(一)本案件的相关实务见解

1.不能安全驾驶的性质

本案件的台湾“高等法院”的判决认为“就刑法第185条之3规定构成要件而言,法官必须就服用酒类等物后,是否已致不能安全驾驶动力交通工具而仍驾驶加以审酌,该条应属于具体危险犯,而非抽象危险犯”。依此可知,台湾“高院”似乎将“不能安全驾驶”做为本罪的“具体危险”要件,因此而认为本罪属于具体危险犯。

台湾“最高法院检察总长”所提非常上诉,却认为“查刑法第185条之3规定之‘不能安全驾驶’之要件,本即属抽象构成要件,必须加以具体化,否则无法使法律所预定之目的实现,而呼气酒精浓度即为判断行为人是否不能安全驾驶之具体化证据之一,参酌上开医学文献所示,当呼气酒精浓度达0.55mg/L(即每公升0.55毫克)时,其肇事率为十倍;……均显示呼气与血液中之酒精浓度达一定程度时,会对人体产生影响,尤其是驾驶动力交通工具时格外重要之专注力、判断力与操控力。准此,驾驶人之生理状况常受酒精相当程度之影响,注意力及反应能力降低,其驾驶能力受影响,不足以应付驾驶交通工具之各种状况,其驾驶行为将对其余用路人造成一般之危险性,于此而认为当呼气酒精浓度达每公升0.55毫克时,已不能安全驾驶,应属合乎科学证据,当为可采。”依此可知,台湾“最高法院检察总长”所提非常上诉似乎认为“不能安全驾驶”为本罪的“抽象危险”,凡达于“酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液酒精浓度达1.1‰以上者,即认为已达不能安全驾驶”而具有“抽象危险”。

然而,台湾“最高法院”则认为“行为人是否因服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,而有‘不能安全驾驶’情形,应依证据证明之。警察机关于取缔酒后驾驶时,通常固以呼气后酒精浓度数值之高低,作为判断能否安全驾驶之参考,但该酒测数值之高低,仅是证明能否安全驾驶之证据方法之一,并非绝对且唯一之证据,更与该罪为抽象危险犯或具体危险犯,分属不同之两事”。依此可知,台湾“最高法院”将本罪的“不能安全驾驶”与本罪是否为抽象危险犯或具体危险犯,根本属于不同层次的问题。

2.不能安全驾驶的认定标准

台湾“最高法院检察总长”所提非常上诉认为凡达于“驾驶人之生理状况常受酒精相当程度之影响,注意力及反应能力降低,其驾驶能力受影响,不足以应付驾驶交通工具之各种状况,其驾驶行为将对其余用路人造成一般之危险性,于此而认为当呼气酒精浓度达每公升0.55毫克时,已不能安全驾驶,应属合乎科学证据,当为可采。是以该标准认该当刑法第185条之3之罪之构成要件,应未违反罪刑法定主义”,即认为“酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液酒精浓度达1.1‰以上者,即认为已达不能安全驾驶”。

此标准乃1999年台湾“刑法”增订第185条之3的“不能安全驾驶罪(危险驾驶罪)”与第185条之4的“肇事逃逸罪”后,台湾“法务部”鉴于警察机关、检察署等于执行时,可能出现不同的判断立场,而于1999年5月间召开“研商订定刑法第185条之3服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,不能安全驾驶交通动力工具之认定标准”的会议,决定参考德国、美国认定标准,对于酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液酒精浓度达1.1‰以上者,即认为已达不能安全驾驶之标准,其数值在其以下者,如能辅以其他客观事实作为不能安全驾驶之判断时,亦应依法移送处以刑罚。[注]参照台湾“法务部”民国88年5月18日法88检字第1669号函。

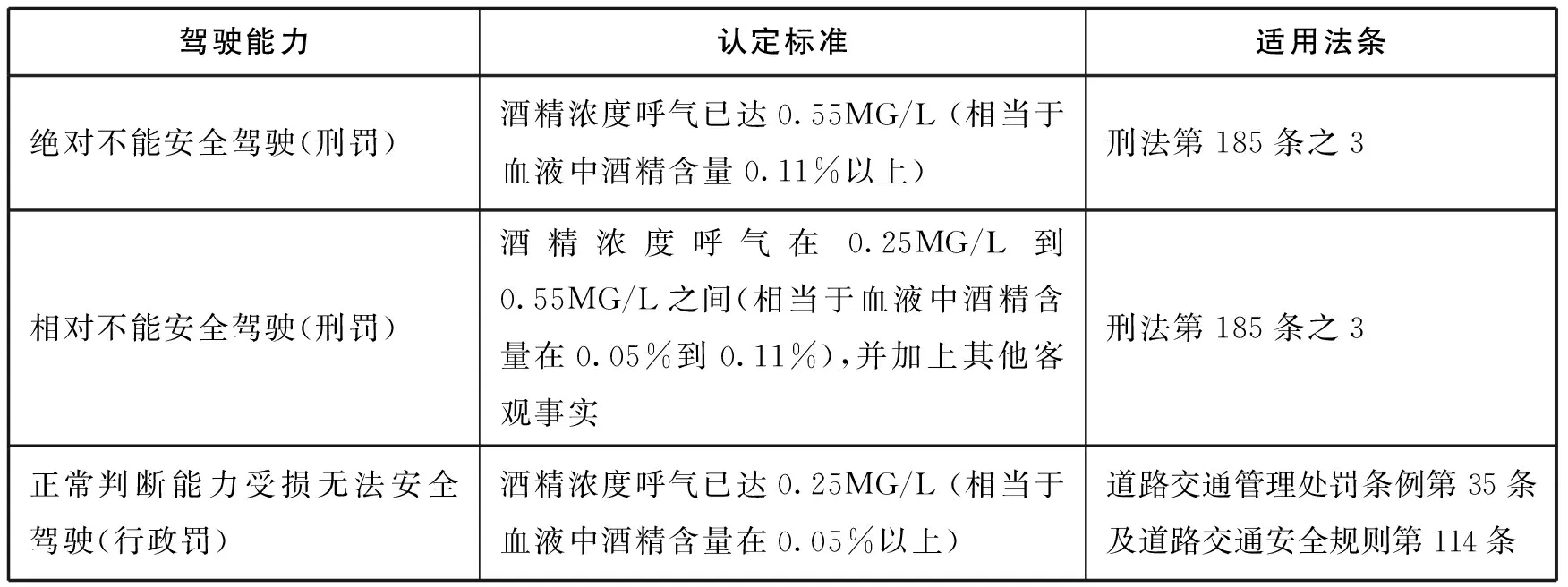

兹以简图表示之:[注]张丽卿,见前注〔7〕,页82。

驾驶能力认定标准适用法条绝对不能安全驾驶(刑罚)酒精浓度呼气已达0.55MG/L (相当于血液中酒精含量0.11%以上)刑法第185条之3相对不能安全驾驶(刑罚)酒精浓度呼气在0.25MG/L到0.55MG/L之间(相当于血液中酒精含量在0.05%到0.11%),并加上其他客观事实刑法第185条之3正常判断能力受损无法安全驾驶(行政罚)酒精浓度呼气已达0.25MG/L (相当于血液中酒精含量在0.05%以上)道路交通管理处罚条例第35条及道路交通安全规则第114条

然而,本案件的台湾“高等法院”判决则认为“近来刑法学理系采刑止一身及刑罚个别化原则,犯罪是否成立,或者刑罚应否免除,应就行为人个别情况以观,不可比附援引。因此驾驶人饮用酒类是否已达不能安全驾驶动力交通工具之程度,应就各个驾驶者之各别情况来作判断。该条文并未就‘不能安全驾驶动力交通工具’之标准,并未立法授权主管机关或其他机关订定之,是所谓‘不能安全驾驶动力交通工具’,自应由法院于审判时以行为人查获驾驶动力交通工具当时之主观意识状态及客观驾驶情形具体认定之。”

本案件的台湾“最高法院”判决也认为“该罪以‘不能安全驾驶’为构成要件之一,惟行为人是否因服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,而有‘不能安全驾驶’情形,应依证据证明之。警察机关于取缔酒后驾驶时,通常固以呼气后酒精浓度数值之高低,作为判断能否安全驾驶之参考,但该酒测数值之高低,仅是证明能否安全驾驶之证据方法之一,并非绝对且唯一之证据,……。易言之,倘酒测数值低于参考值(每公升0.55毫克),但依其他证据足以证明不能安全驾驶者,仍应成立本罪,反之则否。审理事实之法院,自应综合全部卷证资料,以为判断之依据,不能单凭酒测数值,作为唯一之认定标准。”

依上述“高等法院”及“最高法院”判决见解可知,本案件的两院判决皆认为台湾“法务部”所做有关“不能安全驾驶”的认定标准(即酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液酒精浓度达1.1‰以上者,即认为已达不能安全驾驶之标准),并不能做为判断酒醉驾驶(不能安全驾驶)罪所规定“不能安全驾驶”的唯一判断依据;并不认为“不能安全驾驶动力交通工具”的标准为“空白刑法(空白构成要件)”,而认为其标准依然应由法院就具体情况加以认定。

(二)学说见解

所谓“不能安全驾驶”状态,[注]本文认为所谓“不能安全驾驶”与日本刑法第208条之2规定为“正常な运転が困难な状态”(正常驾驶的困难状态)应该可以做相同的理解。是指因服用酒类等物后而在因应道路及交通状况时处于驾驶操作上的身心困难的状态而言,例如,因服用酒类等导致对于前方的注视发生困难、在操作方向盘、油门等的左右、发动煞车时无法充分依自己的意思进行等,现实上在驾驶的操作上处于身心困难的无状态;[注]在解释上,学说称“‘アルコールの影响により正常な运転が困难な状态’とは,道路及び交通の状况等に応じた运転操作を行うことが困难な心身の状态をいう”。野々上尚、中村芳生《大コンメンタール刑法》(第二版) (第10卷),大塚仁、河上和雄、佐藤文哉等编,2006年版,青林书院,页506。另外,有认为“是指行为人的生理反应能力已受到影响而达到欠缺正常驾驶行为所需的注意及反应能力的程度”。[注]卢映洁,见前注〔2〕,页220。然而,有关“不能安全驾驶”的性质与认定标准,不仅台湾司法实务见解分歧,如前所述,学说见解之主张也各有不同。

1.不能安全驾驶的性质

对于“不能安全驾驶”的性质,在台湾学说上,有认为是抽象危险构成要件者,有认为系属于客观构成要件要素的行为情况者,也有认为是客观处罚条件者。

(1)属抽象危险构成要件者。此见解认为,不能安全驾驶罪属于抽象危险犯,而“不能安全驾驶”则属于是抽象危险构成要件,即凡符合“法务部”认定的酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液浓度达0.11%以上的标准,就是“绝对的无驾驶能力”,而符合“不能安全驾驶”的要件,并无反证推翻的机会,此乃由于“不能安全驾驶”的危险状态既然是由立法所认定,就不是属于个案判断问题。

其理由在于“如果将酗酒驾车罪是具体危险犯,就必须逐案判断,判断喝酒开车的人酒精容忍力是否够强,呼气中的酒精含量就可能不重要。交通警察拦截到喝酒驾车的人,必须做许多的测试,并录影存证,例如:要求路边停车、金鸡独立、笔直走路,以便推测此人能否安全驾驶。这样,酒后开车是否达到不能安全驾驶的程度,就不会有普遍的标准。此外,这么做要耗掉许多警力与时间,路上的车阵将难以排解,路检工作势必瘫痪,路上的车阵将难以排解;路检本来是为了交通安全,却反而成了交通瓶颈,甚至是危险”。[注]林东茂,见前注〔5〕,页2-262、263;张丽卿,见前注〔7〕,页81-83。

(2)属抽象具体危险构成要件者。也有认为“上开认定标准将酒后驾车界定为抽象危险类型,基本上固无不妥,但以抽象危险构成要件完成一般预防功能,固有其实用性,并规避了刑事程序法上的举证责任,然而过度依赖抽象危险犯构成要件运用,并不符合宪法保障基本人权要求。台湾目前吐气酒精含量测试仪器品质、人员之训练,以及程序法规定,尚未臻成熟,过度依赖不成熟仪器与人员检测所完成的绝对不能安全驾驶值,借以创造抽象危险犯构成要件,本身即属危险。因此借抽象具体危险犯理论适当控制上开可能产生之弊端,本文仍认有其必要。因此所谓不能安全驾驶,系指行为人身体酒精含量吐气达每公升0.25公克以上,且有其他具体事证足以佐证其不能安全驾驶之谓。依此,行为人纵其吐气酒精含量每公升已超过0.55以上者,亦应为相同解释。而执法人员应将上开不能安全驾驶之具体事证,予以登载,以供法院佐证。又是否已达0.25,亦不以经科学仪器鉴定为必要,得由其他客观事证证明之(如饮酒数量,外观上酒醉程度等)”。[注]魏大亮:“台湾‘高等法院’八十八年度上易字第四八五六号判决补充理由——刑法第185条之3酒后驾车不能安全驾驶之刑事责任”,《台湾本土法学杂志》2000年第8期,页74。

(3)属构成要件的行为状况者。此见解认为,本罪所规定的“不能安全驾驶”,乃属于本罪的客观构成要件要素的行为情况,而非在于说明其性质是属于具体危险犯或抽象危险犯的问题,即“本罪所规定的‘不能安全驾驶’乃属于本罪的客观构成要件要素的行为状况,而非在于说明本罪的性质是属于‘具体危险犯’或‘抽象危险犯’的问题;换句话说,本罪乃公共危险罪,因此究竟属于‘具体危险犯’或‘抽象危险犯’,其核心在于是否以‘具体的公共危险(公共安全的具体、现实危险)’或以‘抽象的公共危险(公共安全的抽象危险)’为必要,以前者为必要者属于‘具体危险犯’,以后者为必要者属于‘抽象危险犯’,‘不能安全驾驶’并不等于‘具体或抽象的公共危险’”。[注]陈子平:“危险驾驶动力交通工具罪与肇事逃逸罪”,《月旦法学教室》2009年第76期,页28。或认为将“不能安全驾驶”视为客观处罚条件的说法应不正确,“盖因客观处罚条件的内容并不牵涉行为的不法内涵,也就是客观处罚条件并非法律的非难所在,仅是刑事政策的考量事项,所以若将客观处罚条件从条文中除去,也不影响犯罪的不法内涵与法益侵害。但本罪行为人的‘不能安全驾驶’状态,却是本罪最重要的非难所在,殊难想像若此要件从条文中除去,光是驾驶动力交通工具的行为有何不法可言”。[注]卢映洁,见前注〔2〕,页221。

然而,采此见解者,对于如何认定(认定标准)又存有分歧的立场,如后所述。

(4)属客观处罚条件者。有认为“本罪所谓‘不能安全驾驶’,其性质究属如何?实有深究之必要。倘将‘不能安全驾驶’认系本罪之行为情状时,则性质上即属本罪之客观构成要件要素,行为人对此行为情状,理应有所认识,始能成立本罪。行为人如不知其不能安全驾驶,或自恃其酒力,无不能安全驾驶之虞而驾驶,自应阻却本罪之故意,而不构成犯罪。惟倘作如此解释,不仅服用酒类、安非他命或其他兴奋剂者,大皆不知其已不能安全驾驶;纵有所知,亦必诿为不知,而否认具有本罪之故意。若然,则本罪之规定,势将成为具文。 因此,本罪所谓不能安全驾驶,在性质上,应认其为客观之处罚条件。行为人只须服用药品、酒类等,而驾驶动力交通工具者,即足成立本罪;惟须达于不能安全驾驶之程度时,始得予以处罚”。[注]甘添贵:《刑法各论(下)》,三民2010年版,页65。

2.不能安全驾驶的认定标准

有关“不能安全驾驶”的认定标准,有下列不同见解:

(1)采“法务部”的认定标准(通盘考量)者。通常将“不能安全驾驶”视为“抽象危险”的见解者,皆采法务部所认定的标准,也就是凡达于“酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液酒精浓度达1.1‰以上者”即符合“不能安全驾驶”的条件,而可构成酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)。即,“台湾实务对于‘不能安全驾驶’的解释,是依照许多先进国家的刑法实务经验,如德国、日本、挪威、瑞典等国。吐气中每公升的酒精含量达0.55毫克,也就是血液中每公升的酒精含量达1.1毫克,即被视为不能安全驾驶。这是德国刑法实务依照医学鉴定报告,所作成的判断标准。寒带地区的德国人,酒精容忍度远超亚热带的台湾人,我们拿德国人的标准作为判断基础,一点都不苛刻”。[注]林东茂,见前注〔5〕,页2-262;张丽卿,见前注〔7〕,页81-83。

另有主张“不能安全驾驶”乃与是否为抽象危险犯无关之见解者,也赞成将“不能安全驾驶”区分为“绝对不能安全驾驶”与“相对不能安全驾驶”,而认为“此处所称的‘绝对’,是指单凭血液中的酒精浓度值,就已证明行为人系属不能安全驾驶,而无须其他证据。……要特别强调的,前述所称的绝对不能安全驾驶的标准,乃系自然科学上已经确认的事项,而认为任何汽机车驾驶人(包括具体个案的行为人)在各种可想像的交通状况下,当血液中酒精浓度逾越该数值(1‰,加上可能的测量误差值0.1‰)时,其反应能力减弱(反应时间的拉长、观察能力减弱)、情绪受到影响(失去理智、乐于冒险、高估自我能力), 致不具备必要的足够安全驾驶条件,以应付突发的交通状况。是以“法务部”援用作为判断不能安全驾驶的证明基准,自有其正当性”。[注]许泽天,见前注〔3〕,页23、24。

(2)采具体个别判断者。通常不主张“不能安全驾驶”属于“抽象危险”的见解,多认为有关“不能安全驾驶”应个别具体判断始为妥适,即如“放弃所谓‘抽象危险犯的证明方式只能如何’这样的想法,则如果有反证可以推翻特定酒精浓度的证明,即使具备特定酒精浓度,也不一定要被认定为‘不能安全驾驶’。我们无法排除有人可能体质特异,必须喝酒才能意识清醒、身手矫健,甚至喝越多,驾车技术越好,控制危险的能力越好,如果真有这样的特例,却不能反证推翻,是不能使人民信服的,法律规范追求的都是实质正义而不该是形式正义,能符合实质正义的‘形式’才能稳定存在”,[注]许玉秀,见前注〔9〕,页86。同见解:黄荣坚,见前注〔8〕,页96-98;陈子平,见前注〔18〕,页28。或谓“其实上揭文献说法或实务作法,虽不能说完全错误,但其系以血液中,酒精浓度此一证据直接当作要件,会有所误道。换言之,由于每个人体质对于酒精的反应各有不同,有人仅饮半杯啤酒,却已语无伦次或无法站立,其体内酒精浓度虽然极低,但应仍可符合‘不能安全驾驶’的要件;反之,有的人确实千杯不醉,即使测出血液浓度超过所谓标准,但未必达到欠缺正常驾驶行为所需的注意及反应能力的程度。因此,驾驶人血液中含有一定的酒精浓度只是一种证据方法,但不能作为唯一的证据,而不去寻求其他证据以证明‘不能安全驾驶’之待证事实”。[注]卢映洁,见前注〔2〕,页220、221。

(三)检讨

1.有关不能安全驾驶的性质

如前所述,将“不能安全驾驶”作为“抽象危险”、“具体危险”问题加以处理,乃属错误的思考,即不能安全驾驶属于构成要件的行为状况,而非本罪性质的抽象危险犯或具体危险犯的问题;且,以为了举证方便,以及达到一般预防效果,而以抽象危险犯构成要件方式解读本罪的思考,也有疑问,因为在立法政策上都不能以简化举证法则作为立法理由,加之任何犯罪型态都能达到一般预防的功能,而非仅抽象危险犯有强调一般预防的理由。

另外,虽说将“不能安全驾驶”做为“构成要件的行为状况”加以处理,可能发生“惟倘作如此解释,不仅服用酒类、安非他命或其他兴奋剂者,大皆不知其已不能安全驾驶;纵有所知,亦必诿为不知,而否认具有本罪之故意。若然,则本罪之规定,势将成为具文”[注]甘添贵,见前注〔20〕,页65。的疑义,然而是否有主观的故意,乃属事实证明的范畴,而非属于犯罪成立与否的问题;且一般情况,行为人饮酒后对于“不能安全驾驶”的事实,也都会有所认识,至少有未必故意的存在,如后所述;再者,本罪的核心即在于“不能安全驾驶”,若将本罪的核心内容视为与犯罪成立无关的客观处罚条件,也值得商榷;故将“不能安全驾驶”做为“客观处罚条件”的问题加以处理,应非妥适。

2.有关不能安全驾驶的认定标准

在不能安全驾驶的认定标准的问题上,可说是台湾司法实务内部与学界内部最为对立且影响酒醉驾车罪成立与否的核心议题。

采“法务部”所认定的标准,也就是凡达于“酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液酒精浓度达1.1‰以上者”即符合“不能安全驾驶”的条件,而可构成酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的主张理由不外乎在于,认为该认定标准已经有多国刑法实务经验或属于自然科学上已经确认的事项,而从一般预防的考量、交通安全的考量上有其必要性。

然而,从各国对于酒醉而不能安全驾驶的认定标准各有差异(如下表),即可获知,所谓已有多国实务经验或自然科学上已经确认的论调存在疑问;且,以本案件行为人的情况可知,即便已经达于“法务部”所采的认定标准,在具体上却非处于“不能安全驾驶”的状态,因此可以了解,每个人的酒精承受程度并非相同,即“由于每个人体质对于酒精的反应各有不同,有人仅饮半杯啤酒,却已语无伦次或无法站立,其体内酒精浓度虽然极低,但应仍可符合‘不能安全驾驶’的要件;反之,有的人确实千杯不醉,即使测出血液浓度超过所谓标准,但未必达险到欠缺正常驾驶行为所需的注意及反应能力的程度”。[注]卢映洁,见前注〔2〕,页221。

因此,驾驶人酒精呼吸浓度或血液酒精浓度达于“法务部”所认定的标准,只能说是作为法院判断的参考材料而已,并不能做为证明“不能安全驾驶”的唯一证据,换言之,“如果有反证可以推翻特定酒精浓度的证明,即使具备特定酒精浓度,也不一定要被认定为‘不能安全驾驶’。我们无法排除有人可能体质特异,必须喝酒才能意识清醒、身手矫健,甚至喝越多,驾车技术越好,控制危险的能力越好,如果真有这样的特例,却不能反证推翻,是不能使人民信服的,法律规范追求的都是实质正义而不该是形式正义,能符合实质正义的‘形式’才能稳定存在”,[注]许玉秀,见前注〔9〕,页86。而不致于削弱刑法的人权保障功能。

★各国血液中酒精浓度与呼气酒精浓度的法定标准值[注]何国荣、黄益三、王铭亨:《人体血液中酒精浓度与呼气酒精浓度在实例上的探讨》,89年(2000年)道路交通安全与执法研讨会,页275。此参考值出处:Jones AW,Logan BK: DUI defense; In Karch SNB(Ed): Drug Abuse Handbook; CRC Press:Boca Raton, FL; pp.1006-1045; 1998.应注意各国单位不尽相同。

国 名血液中酒精浓度呼气酒精浓度 丹 麦0.50mg/g0.25mg/L 挪 威0.50mg/g0.25mg/L 瑞 典0.20mg/g0.1mg/L 芬 兰0.50mg/g0.25mg/L 冰 岛0.50mg/g0.25mg/L 德 国0.50mg/g0.25mg/L 法 国0.50g/L0.25mg/L 比利时0.50mg/mL 0.25mg/L 荷 兰0.50mg/mL 220ug/L 英 国80mg/dL35ug/dL 西班牙0.80g/L0.80g/L* 意大利0.80g/L0.80g/L* 葡萄牙0.80g/L0.80g/L* 波 兰0.20mg/mL0.20mg/Ml* 美 国0.08 或 0.10g/dL0.08 或 0.10g/210L 加拿大80mg/dL80mg/dL* 日 本0.50mg/mL 0.25mg/L

六、 酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的故意

(一)学说见解

关于酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的故意,台湾司法实务的判决中,多数并未有所着墨,而似乎令人有过于忽视的感觉。至于学说见解,则出现如下所述的各种不同的说明。

① 有学者认为,“行为人对其服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物的事实有所认识,并且进而决意驾驶的主观心态,即具本罪的构成要件故意,包括直接故意与间接故意。至于行为人对其服用的毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物的剂量,是否已达足以使自己陷于不能安全驾驶的状态,则无认识的必要”。[注]林山田,见前注〔2〕,页313。

此见解虽然明确认为本罪构成要件故意的成立,行为人并不以服用酒类等后“是否已达足以使自己陷于不能安全驾驶的状态”有所认识为必要,但是是否会对于自己的驾车行为产生某种程度的影响,也不须要有所认识。另外,对于本罪的公共安全的抽象危险是否也无认识的必要?从本见解的说明中,无法获知。

② 有学者认为,“此项故意,固不限于直接故意,即未必故意,亦包括在内。行为人只须认识其行为之存在,即得成立故意,至其有否可能发生危险,则出于法律之拟制,行为人主观上并无认识之必要。因此,本罪故意之内容,除须认识其为毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,而服用之意思外,尚须有意驾驶动力交通工具,始能成罪”。[注]甘添贵,见前注〔20〕,页64、65。

此见解明确说明在本罪故意的成立上,由于是否可能发生危险属于法律的拟制(即抽象危险的拟制),因此无须认识,凡是对于有服用酒类等物的认识外,只须有驾驶机动车的意思为已足;另外,由于此学者是将“不能安全驾驶”视为客观处罚条件,因此对于此部分,也认为行为人无认识的必要。

③ 有学者认为,“本罪的不法行为只有不能安全状态下的驾驶行为,自非所谓的双行为犯,行为人有无故意,应只从驾驶行为当时来判断。因此,只要驾驶时认识到其在先前酒精影响下可能会陷入不能安全驾驶状态,且容认在驾驶时发生此一状态,即具有本罪的故意”。[注]许泽天,见前注〔3〕,页27;唯须注意者,许泽天教授虽认本罪文义上是双行为犯,本罪意旨为了禁止不能安全驾驶而驾驶,固非双行为犯。与林山田教授认为本罪是双行为犯不同。但其皆认为应修法为:“因饮用酒类或因服用毒品、麻醉药品或其他相类之物,致不能安全驾驶道路动力交通工具而驾驶者……”。同见解:彭美英:“刑法第185条之3不能安全驾驶罪之再检讨”,《月旦法学杂志》2007年第144期,页8-9。

此见解认为本罪的故意是否成立应以驾车行为当时为准,而主张本罪故意的成立,以驾驶时对于先前服用酒类等影响下可能会陷于不能安全驾驶状态有所认识,且在驾驶时对于该状态加以容认,即可。

④ 有学者认为,“本罪之故意系行为人主观上对自己服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物而处于不能安全驾驶的状态有所认识,并进而决意从事驾驶行为的心态,包括直接故意与未必故意。由于客观要件上已经将造成不能安全驾驶的原因列为要素,故行为人主观上对于自己先前所服用者是具有影响生理反应能力作用之物质要有所认识,所以若行为人不知所服用的感冒药会有嗜睡的作用,则行为人欠缺本罪之故意”。[注]卢映洁,见前注〔2〕,页222。

此见解明确认为,本罪故意的成立,是以行为人对于因服用酒类等而陷于不能安全驾驶状态有所认识为必要,且进而有从事驾驶行为决意的心态,始可。

⑤ 有认为,“驾驶人可能不知道自己呼气中的酒精含量超过标准值,属于过失酗酒驾车,不成立犯罪。例如:漱口水的酒精含量很高,据说是啤酒的四倍有余,假设驾驶人开车前使用大量的漱口水,呼气中的酒精含量就可能超过标准,但由于是过失,刑法不干涉。饱足姜母鸭之后,血液里也可能含有浓厚的酒精,如果开车遇上路检,也许通不过酒测。驾驶人很可能不知道自己是酒后驾车,应该是过失,理论上不能处罚”。[注]林东茂,见前注〔5〕,页2-264。

从此见解上述说明的字里行间,或可了解,此见解似认为本罪故意的成立,尚须行为人对于自己身体中的酒精浓度已经超过标准值(即酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液酒精浓度达1.1‰以上者)有所认识始可,若行为人对此部分欠缺认识,则只成立过失而已。

从上述学说见解的说明可以了解,对于酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的故意之解读皆不尽相同。

(二)检讨

酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的客观构成要件(要素),除了“驾车者(行为人、行为主体)”、“动力交通工具(机动车、行为客体)、“服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物而驾驶动力交通工具(实行行为)”等没有争议外,对于“不能安全驾驶”是否也属于本罪的客观构成要件(要素),以及本罪的“抽象危险”是否也属于客观构成要件(要素)或是“拟制的危险”而不属于构成要件要素,有不同理解,已如前述。

依此,酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的主观构成要件故意的成立,除了须对前述的行为主体、行为客体、实行行为等有所认识外,对于“不能安全驾驶”的状态以即“抽象危险”是否也须有所认识?关于此部分,从上述各学者的说明中可以获知,并未有一致的理解,甚至各个见解都有某种程度理解上的落差,而不尽相同。

首先,有关酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)故意的成立,是否对于“抽象危险”也须有所认识始可?

如前所述,对于酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的本质,多数见解皆认为属于抽象危险犯,惟通说见解认为抽象危险犯的“抽象危险”乃“拟制的危险”,非属客观构成要件要素,因此行为人对于“抽象危险”有无认识,不影响故意的成立。上述学者见解①②③④⑤,都是采此立场。

然而,如前所述,本人认为抽象危险犯的“抽象危险”并非“拟制的危险”,而是“具体危险的可能性”即“具体危险的危险”,因此酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的行为人也须对于酒醉驾车有发生对不特定或多数人的生命、身体产生危险的可能性有所认识,该故意始可成立,如同在深山酒醉驾车,虽然行为人已经符合“服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,不能安全驾驶动力交通工具而驾驶”,但是由于在深山里酒醉驾车根本毫无公共安全的危险(包括具体危险与抽象危险),而行为人对于有发生对不特定或多数人的生命、身体产生危险的可能性也毫无认识的可能,因此不会成立酒醉驾车罪。

其次,有关酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)故意的成立,是否对于“不能安全驾驶”的状态也须有所认识始可?若肯定,则须有如何程度的认识?

如上述学者见解的说明,可以了解,除了主张“不能安全驾驶”属于“客观处罚条件”,因此行为人对于“不能安全驾驶”不须认识,故意也可成立的上述②见解之外,多数见解对于“不能安全驾驶”是否须认识,须有何种程度认识,并没有比较详细明确的说明。

如前所述,本人认为酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的“不能安全驾驶”并非客观处罚条件,而是本罪客观构成要件要素的“行为状况、行为状态”,因此既然属于客观构成要件要素的事实,则行为人当然要有所认识,故意始得以成立。

然而,对于“不能安全驾驶”的状态究竟应有何种程度的认识,本罪的故意始可成立?上述④学者见解则主张对于“处于不能安全驾驶的状态有所认识”始可,甚至上述⑤学者见解更认为须对于“不能安全驾驶”的认定标准有所认识,否则只得成立过失。

本人以为,“不能安全驾驶”的状态虽然属于客观构成要件要素的“行为状况、行为状态”,但是此状况、状态乃带有规范性的内涵,而属于规范性的构成要件要素。以台湾刑法第235条“贩卖陈列猥亵物品等罪”的“猥亵物品”为例,该猥亵物品属于规范性的构成要件要素,是否该当此要素,尚须经该当社会文化价值尺度加以判断,而行为人的构成要件故意的成立,也须对于此猥亵物品有所认识始可,惟行为人须有何种程度的认识?物体(书籍本身)的认识?或是意涵(属于猥亵书籍)的认识?或甚至法所禁止的猥亵书籍的认识?学说见解皆认为至少须对于是猥亵书籍(物品)要有所认识,构成要件故意始得成立,至于是否违法所禁止的猥亵书籍,则属于有责性(责任)阶段的违法性意识(意识可能性)的问题。

依此,本人以为,酒醉驾车的行为人对于已经达于法所禁止的“不能安全驾驶”的状态,是否有所认识,乃属于有责性(责任)阶段的违法性意识(意识可能性)的问题,而并非构成要件故意的问题;且,即便肯定台湾“法务部”所认定的标准“酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液酒精浓度达1.1‰以上者”即属于“不能安全驾驶”,而酒醉驾车的行为人也根本不可能认识到自己体内的酒精浓度是多少,又何来是否有认识,因此⑤学说见解并非妥适;再者,是否达于“不能安全驾驶”状态的评价,非属于构成要件故意的认识内容,乃属于有责性(责任)阶段的违法性意识(意识可能性)的问题,因此行为人有无也认识不影响故意的成立,而上述④学说见解虽然说明“处于不能安全驾驶的状态有所认识”为必要,但是对于所须认识的程度、意涵为何,未有较详细的说明。

本人以为,所谓“不能安全驾驶”状态,是指因服用酒类等物后而在因应道路及交通状况时处于驾驶操作上的身心困难的状态而言,例如,因服用酒类等导致对于前方的注视发生困难、在操作方向盘、油门等的左右、发动煞车时无法充分依自己的意思进行等,现实上在驾驶的操作上处于身心困难的无状态;[注]曾根威彦:《刑法各论》(第四版),弘文堂2008年版,页26、27;山口厚:《刑法各论补订版》,有斐阁平成18年版,页54、55。而酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)故意的成立,也必须行为人对于“不能安全驾驶”状态有所认识始可,然而不是对于“不能安全驾驶”状态的评价须有认识,而是对于成为“不能安全驾驶的基础事实”须有认识,[注]曾根威彦,同上注,页26;山口厚,同上注,页54、55。也有反对见解认为,酒醉驾车罪的故意“以犯行当时,对于自己的体内保持著酒精的状态而驾驶车辆有所认识为已足”(峰ひろみ:“危険运転致死伤罪(アルコール影响型)における故意についての一考察”,《法学会杂志》50卷1号,2009版,页133)。而所谓的“基础事实”即在经验法则上于乘车时脚步会摇晃、驾车时无法充分依自己的意思操作、在驾驶时意识朦胧不清、其他人对自己因服用酒类等开车有危险加以劝告等事实,[注]野々上尚、中村芳生,见前注〔14〕,页506-508。因此即便驾车的行为人误认为“能安全驾驶”,也不能排除故意的成立。[注]佐久间修:“危険运転致死伤罪と故意·过失”,《刑事法ジャーナル》第26号,2010年版,页5、6。此外,行为人对于处于不能安全驾驶状态的事实有所认识而依然驾车,无论是直接故意或未必故意(间接故意)[注]台湾刑法第13条第2项:“行为人对于构成犯罪之事实,预见其发生,而其发生并不违背其本意者,以故意论。”皆可成立。

七、 与原因自由行为的关连

(一)学说见解

酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)是否有原因自由行为法理的适用问题,台湾刑法学界存有不同的看法。

有认为“至于开车时已经烂醉如泥,甚至卧倒驾驶座上,可依原因自由行为处理。行为人喝酒时知道稍后要开车,也知道酒后会影响驾驶能力,但抱持无所谓的态度,在开车时达到不能安全驾驶的程度。换言之,行为人在意思自由的情况下设定违法原因,在意思不自由的情况下实现构成要件”;[注]林东茂,见前注〔5〕,页263、264。或有称,理论上对于原因自由行为的可罚性,除了“构成要件模式(将原因设定行为与结果发生行为合一看待,凡原因设定行为时有责任能力时,也具有可罚性)”外,尚有“例外模式(仅以结果发生行为时为基础,由于结果发生的行为时并无责任能力,因此例外肯定其可罚性)”,而台湾刑法新增订的第19条[注]台湾刑法第19条:“行为时因精神障碍或其他心智缺陷,致不能辨识其行为违法或欠缺依其辨识而行为之能力者,不罚。 行为时因前项之原因,致其辨识行为违法或依其辨识而行为之能力,显著减低者,得减轻其刑。 前二项规定,于因故意或过失自行招致者,不适用之。”第3项所规定“前两项规定(即因精神障碍导致无责任能力、限制责任能力),于因故意或过失行为招致者,不适用之”,即属于“例外模式”,因此“行为人于不法行为(结果发生行为)时无责任能力,正是适用原因自由行为的空间,而非无法适用。据此,只要我们认为酒醉驾车者故意或过失让自己陷入驾驶时的无责任能力状态(刑法十九Ⅲ),即不能因为该状态而阻却罪责”,但是现行法的酒醉驾车罪仅规定故意犯,而未规定过失犯,而德国刑法第323条之1“自醉构成要件”即是针对不能透过原因自由行为处罚自醉行为本身加以设立。[注]许泽天,见前注〔3〕,页28、29。

另有认为“原因自由行为所强调的是,行为人在造成法益侵害时,其心神状态是处于欠缺辨识及控制能力的状态,也就是无责任能力的状态,因此才以前置的原因阶段行为时之主观心态作为行为人责任的认定依据。本罪系故意犯,也就是行为人在实现本罪要件而侵害法益时,系处于具有责任能力的状态,而能认识到自己属于不能安全驾驶的状态仍决意从事驾驶行为。因此行为人若饮酒已达泥醉而无辨识能力时,其驾车的举动因欠缺责任能力而无从予以刑法评价,更非本罪的适用”;[注]卢映洁,见前注〔2〕,页222。或称“依照德国学界多数说的看法,因为本罪具有定式犯罪与己手犯的性质,所以即便是在行为人(故意或过失)自陷无责任能力而驾驶动力交通工具的情形,亦无法透过原因自由行为之法理论以本罪”。[注]蔡圣伟:“醉不上道——论危险驾驶罪与肇事逃逸罪”,《月旦法学教室》2007年第59期,页72。

(二)检讨

1.原因自由行为的性质

所谓“原因自由行为”,系指因故意或过失,使自己陷于无责任能力或限制责任能力状态,而在此状态下惹起构成要件之结果而言。易言之,某行为(结果发生行为)纵使是在无责任能力或限制责任能力状态(不自由状态)所为,若属于该行为之原因之行为(原因设定行为)是在有完全责任能力状态(自由状态)下所为的,则能对该结果行为追究其完全之责任,其理由就是,是否要陷于如此无责任能力状态,乃行为人得自由决定之事,故一般称此种情况为原因自由行为(actio libera in causa)。但是如此一来,将发生“实行行为与责任能力同时存在原则”与“实行行为概念严格性”相冲突的现象。台湾刑法为解决“原因自由行为”可罚性的问题,于第19条第3项规定“前二项规定,于因故意或过失自行招致者,不适用之。”换言之,于行为人因故意或过失而招致无责任能力或限制责任能力状态,依然得成立犯罪而具有可罚性。惟此规定究竟属于“例外模式”或“构成要件模式”,台湾刑法学说见解出现分歧。

例外模式的见解主张,原因自由行为乃实行行为与责任能力同时存在原则之例外。现行刑法第19条第3项的增订,似乎将该第3项视为前二项规定之例外,即是将原因自由行为理解为属于无责任能力下所为的行为,并例外地肯定其犯罪性,亦即,通常犯罪的成立,皆须具备有责性要素之责任能力,惟在原因自由行为的情况,不须具备责任能力亦得成立。构成要件模式的见解主张,原因自由行为之所以构成犯罪而得以处罚,乃由于原因自由行为亦系在行为人具有责任能力下所为之故,即维持“实行行为与责任能力同时存在原则”。

本文以为,例外模式的见解,势必破坏整体犯罪论之体系架构,形成犯罪论阶层构造的漏洞;而且,该主张必须解决例外承认原因自由行为不具备责任能力亦能成立犯罪而加以处罚的质根据(理由)何在之问题。因此应以原则规定(构成要件模式)的见解为妥。

若依此原则规定(构成要件模式)见解之主张,则将衍生出下列有待解决的问题。即,此增订规定的理论根据为“原因自由行为之法理”,此法理存在两种思考方向:①坚持责任主义原则(即同时存在原则),缓和实行行为性,而将原因设定行为理解为实行行为。②坚持罪刑法定主义原则,缓和同时存在原则,而认为凡包括实行行为在内的“行为”开始时,存有责任能力即可。

2.酒醉驾车罪与原因自由行为

本文以为,驾车的驶行为人在酒精或其他麻醉药品影响下驾车时,其精神状况常存在限制责任能力甚至无责任能力的情况。也就是驾车的行为人在此情况驾车时才会有“不能安全驾驶而驾驶”而导致容易发生公共安全的危险情况,现实上也因此经常发生公共安全的危险,因此之故才有酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的立法规定;换言之,立法规定酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的目的就在于,要规范驾车的行为人若在之后时间有驾车的可能时,绝不能有服用酒类等而影响驾车能力的情况,因此其中当然包括故意或过失服用酒类等的情况,否则就没有专门为此而立法规定的必要。故,从酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)立法规范的观点,无论是故意或过失服用酒类等而陷于无责任能力状况下,“不能安全驾驶”而驾驶机动车(动力交通工具)时,皆有本罪的非难性,而有本罪的适用,并无须适用原因自由行为的规定或法理;也因此,并无规定过失犯的必要。或许日本的判例也因此等理由,即便在酩酊或尚未达于酩酊状态下驾车也不承认为“心神丧失”或“精神耗弱”。[注]冈野光雄:《交通事犯と刑事责任》,成文堂2007年版,页44。

八、 酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的除罪化

(一)学说见解

1.否定除罪化立场

有认为,本罪的处罚具有一般预防的效果,理由在于“如果只以单纯的罚锾对抗酗酒驾车,对于其他用路人,恐怕不是有力的保护。所以,用刑罚对付酗酒驾车,就成为很必要的立法方式”。[注]张丽卿,见前注〔7〕,页76。“立法者考虑是否用刑罚对付一个不法行为类型,通常会考虑到这个不法行为的‘应刑罚性’与‘刑罚必要性’,交通违法行为所可能造成的伤害,是参与道路交通多数人的生命身体以及重大的财产,这种伤害的可能性不是单纯的臆测,而是应有实证上的依据,故一个带有抽象危险重大交通违法行为是值得以刑罚加以对付的行为”。[注]张丽卿:《交通刑法》(一版),2002年版,页12-30。

2.肯定除罪化立场

有认为,将酒醉驾车行为入罪化,自有其正当性与合理性,“惟因法文上以‘不能安全驾驶’之不确定法律概念,作为成罪之认定标准,有违反‘罪刑明确性原则’之虞,导致适用上之纷歧见解,致有本罪应予除罪化之呼吁。……,惟处罚此种不法行为时,倘无法公平或无差别地执行,或其执行显将造成刑事手续在质或量上之过度负担,或为遏止该不法行为,尚有其他之社会统制手段存在时,则仍无发动刑法以刑罚加以制裁之必要。因此,此种酒后驾车之行为,倘能于道路交通管理处罚条例中,以加重行政罚之手段,例如,提高罚锾或没人车辆等;且于该处罚条例上明订酒精浓度数值之取缔标准,可能较刑罚制裁更具有威吓作用,亦更能达到遏止酒后驾车,保障公共安全之目的。因此,本罪予以除罪化之主张,并非全无道理”。[注]甘添贵,见前注〔20〕,页63。

另有认为,只要适用道路交通处罚条例的处罚规定,科处行政罚即可,其理由在于:[注]林山田,见前注〔4〕,页317-318。①行政罚只要科处中的罚锾,照样可以达到吓阻酒醉驾车的目的。②依据交通警察的执法经验可知,依刑事程序移送“地检署”的执法流程,比依秩序罚处罚的流程废时耗力。③法院对于被告所宣判的徒刑,通常会同时宣告得易科罚金,或迳行科处罚金,旷废时日进行刑事程序,除了平白增加数以万计的公共危险罪的前科犯之外,对于酒醉驾车行为动用刑罚威赫的目的构想,并没有比透过行政罚的科处更易达成。④道路交通管理处罚条例规定:汽车驾驶人,驾驶汽车经测试检定酒精浓度超过规定标准者,处新台币一万五千元以上六万元以下罚锾。并当场移置保管其车辆及吊扣其驾驶执照一年。复依“道路交通安全规则”规定,饮酒后吐气所含酒精浓度超过每公升0.25毫克或血液浓度达0.05%以上者,即不得驾车(该规则第114条第1款);对于呼气酒精浓度超过每公升0.55毫克者,则依本罪移送“地检署”侦办。依台湾“警政署”的分析,以拘役或罚金的判决予缓起诉处分,即占本罪判决的九成,而徒刑或拘役的判决顶多只判一到两个月,以易科罚金一天九百元计算,罚金约两万多元或五万多元。这数额往往比依道路交通处罚条例裁处的罚缓还低。因此造成喝的越多,罚得越少的怪现象。⑤在“敬酒”、“罚酒”与几近强制的“劝酒”,而形成滥行干杯的饮酒文化支配下,突然透过刑事立法,而对于饮酒者的驾车行为动之以刑,并且大举动用警力,在都会区当街临检执法,此诚非妥适的刑事政策。

(二)检讨

多年以来在台湾的酒后驾车问题严重恶化,酒后驾车肇事的死亡率也逐年增加,为此,台湾于1999年刑法修正时,仿德国刑法,而增订了第185条之3的“不能安全驾驶罪(危险驾驶罪)”与第185条之4的“肇事逃逸罪”。惟立法通过之后,酒后驾车肇事的情况虽然一时得到吓阻的效果,但是经过一段时间后,吓阻效果似乎逐渐降低,酒后驾车肇事的情况依然严重,因此今年2011年11月台湾“立法院”又将第185条之3的“不能安全驾驶罪(危险驾驶罪)”内容修改,除了将不能安全驾驶罪的法定刑从一年提高至二年外,还增设了第二项的“结果加重犯”的规定。此基本上也显示1999年初增订“不能安全驾驶罪(酒醉驾车罪)”后,当时增订立法的目的似乎没有达到预期效果,因此于2011年11月又将本罪法定刑提高,希望借此达到真正抑止酒醉驾车的效果。

然而,从日本实证研究可以获知,处罚的强化虽然短时间可以明显发挥抑止的效果,但是是否有其效果的持续性却不得不抱持疑问,其根据在于下列理由:①整体的倾向:根据数据,昭和50年代以后,发生交通事故的件数及受伤人数有增加倾向,然死者人数从平成4年(1992年)以来确实有减少倾向,此可以推定是道路交通法的修改所形成的大致效果。②近年死者减少的理由:因恶质的饮酒驾车或恶质的驾车超速的事故大量减少,也形成死亡人数减少的重要原因之一。③处罚强化对于饮酒驾车事故的效果:因饮酒驾车死亡事故,在平成14年、15年(2002年、2003年)二年连续减少,此可认为与平成14年依道路交通法的修改而强化处罚的结果有关。但是,平成16年减少的幅度降低,平成17年、18年则反而呈现增加倾向。平成18年(2006年)至19年(2007年)饮酒事故件数大幅减少,其原因应该是在于,由于在平成18年9月以后,饮酒驾车的取缔强化(行政措施)与根绝饮酒驾车的社会机运提高等。[注]森本阳美ゼミナール:“酒运転に関する法改正への考察(明治大学法学部大泽芳秋奖学论文优秀赏)”,《法学会志(明治大学法学部)》第58号,2008年版,页130、131。此从台湾刑法有关本罪的立法经过也大致可以了解。在如此的情况下,欲以加重处罚抑止酒醉驾车,效果降低后,又再加重处罚,欲达到抑止的效果,重罚再重罚的后果,将使一般民众丧失法的意识规范,最终将削弱甚至失去法律对于民众的规范效果。

因此,交通的违反及事故的抑止,特别是饮酒驾车的抑止,不应该轻易地依赖处罚的强化、处罚的设立,而应该在于彻底取缔饮酒驾车与举发、彻底的交通安全教育、驾照制度的修改等等行政措施、车辆的安全设计、防止饮酒驾车设计的汽车技术的提升与该义务的承担、道路环境的充实等。否则,乱世用重典的效果为众所周知,但是在非理智的民众、团体甚至民意代表的推动下,如同台湾妨害性自主罪的修法所产生的后果一样,并不能因此而减少性侵害的事件,从报章杂志的报道,反而有增加的倾向。因此,刑事的立法实在应该慎重又慎重。

九、 结 语

虽然海峡两岸有关酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的刑法规定与学说主张有所不同,然而对于上述酒醉驾车罪相关问题的实质思考,应该不存在真正差异,换言之,以上的论述相当多数应该通用于两岸刑法所规定酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)相关议题,并且笔者根据以上论述得到以下的结论。

第一,酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的本质为抽象危险犯,惟“抽象危险”乃“具体危险的危险”而“非拟制的危险”。

第二,“不能安全驾驶”的状态,乃为客观构成要件要素的行为状况、状态,而非公共安全的抽象危险,也非客观处罚条件。至于在不能安全驾驶的认定上,驾驶人酒精呼吸浓度或血液酒精浓度达于“法务部”所认定的标准,只能说是作为法院判断的参考材料而已,并不能做为证明“不能安全驾驶”的唯一证据。[注]据本人最近(2012年3月)所知,台湾“法务部”好像也已经不再以“凡达于认定标准者”一律移送起诉的立场,而要求警检即便达于认定标准值,仍须辅以其他不能安全驾驶的事证,例如汽机车驾驶人酒后平衡协调平衡检测等。

第三,酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)故意的成立,也必须行为人对于“不能安全驾驶”状态有所认识始可,然而不是对于“不能安全驾驶”状态的评价须有认识,而是对于成为“不能安全驾驶的基础事实”须有认识即可。

第四,从酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)立法规范的观点,凡“不能安全驾驶”而驾驶机动车(动力交通工具)时,皆有本罪的非难性,而有本罪的适用,并无须适用原因自由行为的规定或法理;也无规定过失犯的必要。

第五,交通的违反及事故的抑止,特别是饮酒驾车的抑止应该重视行政措施的加强,刑罚的立法与强化并非解决酒醉驾车的良策,而应有除罪化的思考。

总而言之,有关酒醉驾车罪(不能安全驾驶罪)的问题,无论是立法、本质、标准认定等等议题,都关系到刑法的两大重要功能,即法益保护功能与人权保障功能,如何在此两大功能之间作抉择,势必影响对于该等议题的立场,然此抉择自然与各个社会条件以及论述者本身的基本价值有直接密切的关连。

【台湾其他相关判决要旨】

92年度台非字第60号判决

“而被告经警测试呼气中酒精浓度达每公升1.20毫克,亦有测试报告附卷足凭,参以法务部八十八年五月十八日法八八检字第○○一六六九号函示略谓:外国立法例及德国、美国之实务研究,咸认饮酒后之吐气含酒精成份达每公升0.55毫克以上者,其肇事率为正常人之十倍之意旨,被告于上开时、地,显因饮用酒类而无安全驾驶车辆之能力,被告辩称并未驾车逃逸云云,应属事后卸责之词,不足采信。”

94年度台上字第4162号判决

“于案发当日二十三时三十三分之血液中酒精浓度为205mg/dl,有该酒精测试报告单在卷可稽。另依国立台湾大学医学院八十五年九月二十五日医秘字第二○八二号函文所示之“人体血液酒精浓度消减速率为每小时15mg/dl(相当于呼气酒精浓度每公升0.064毫克)”计算,则当日二十二时五十分发生车祸时,离测试时间为四十三分,即其酒精浓度已消减约每公升0.045毫克,可推知林良和于发生车祸时之酒精浓度约为每公升0.92毫克,较上述凡酒精浓度逾每公升含0.55毫克时,即得认为不能安全驾驶之标准高出甚多。”

95年度中交简上字113判决

“虽‘法务部’于八十八年五月间召开“研商订定刑法第185条之3服用毒品、麻醉药品、酒类或其他相类之物,不能安全驾驶交通动力工具之认定标准”会议,会中决定参考德国、美国认定标准,对于酒精浓度呼气达每公升0.55毫克或血液浓度达1.1‰以上者,即认为已达不能安全驾驶之标准,其数值在其以下者,如能辅以其他客观事实作为不能安全驾驶之判断时,亦应依法移送处以刑罚(详参“法务部”八十八年五月十八日法八八检字第一六六九号函),以期统一建立执法机关移送之准则,然此仅系供法院认定事实之参考,得为审判所引用,但并无绝对之拘束力,亦即饮酒驾车者究有无构成本罪,仍有待法院依具体个案事实认定之。”

100年度交上诉字第27号判决

“刑法第185条之3醉态驾驶罪系抽象危险犯,非实害犯,倘行为人客观上已达不能安全驾驶程度,且主观上知其饮酒可能造成不能安全驾驶结果,竟仍放任自己驾驶,即应认有故意,而该当该罪。至不能安全驾驶之程度之认定,依目前医学一致见解,吐气酒精浓度达每公升 0.25 毫克以上时,将使驾驶人产生复杂之技巧障碍、驾驶能力变差之行为表现,肇事比率比一般未饮酒时高出二倍。本件行为人呼气酒精浓度含量达每公升0.27 毫克,虽未达每公升 0.55 毫克即一般所通认不能安全驾驶之标准,然行为人既以因酒醉驶入对向车道,显见其对于动力交通工具之操控,业因饮酒而受影响,其确因服用酒类已不能安全驾驶动力交通工具而驾驶,自该当该罪。”

100年度交上易字第163号判决

“血液中酒精浓度超过0.15%,据医学报告指出,对驾驶人能力之影响为烂醉如泥、失去知觉可能致死、精神处于昏睡状能,惟上述情形,系一般人饮酒后,通常会呈现之状况,倘个人因体质状况之不同,纵吐气之酒精含量已达报告标准,个人显现之状况仍有可能因人而异,是各人酒后是否已达不能安全驾驶之程度,仍须从个案之具体事证上加以判断。”

100年度交上易字第244号判决

“再按刑法第185 条之3 规定之“服用酒类不能安全驾驶动力交通工具而驾驶”罪,系抽象危险犯,并不以发生具体危险为必要,亦即所谓酒醉状态,仅须一般评价程度达于对车辆驾驶行为失其必要之注意力或判断力之虞,即为已足,至实际上对驾驶行为发生具体危险与否,则非所问。既已达呼气酒精浓度每公升0. 55 毫克之程度,足认其行车当时已有反应较慢、感觉减低、影响驾驶等轻度到中度中毒症状,显已达注意力、反应力、操控力、判断力及感知能力均降低之不能安全驾驶动力交通工具之程度。”

100年度交上易字第239号判决

“惟按刑法第185条之3规定所谓‘不能安全驾驶’,系抽象危险犯,并不以发生具体危险为必要,对于呼气酒精浓度已达每公升0.55毫克(0.55亳克/公升)以上,肇事率为一般正常人之10倍,认为已达不能安全驾车之标准,此业经法务部88年5月18日以法88检字第001669号函告周知。查,被告于100年3月27日下午6时59分许,测得呼气酒精浓度高达每公升0.89毫克,超过一般认定公共危险罪每公升0.55毫克之标准值甚多,而‘烧酒鸡’虽系酒精类烹调之食物,然经烹煮后酒精浓度已大部分蒸发,与一般未经烹煮之酒类饮料并不相同,殊难想像食用含有酒精成份之烧酒鸡后,将导致所测得呼气酒精浓度高达每公升0. 89毫克……”

100年度交上易字第306号判决

“惟按刑法第185条之3服用酒类不能安全驾驶而驾驶者,其立法目的本在借抽象危险犯之构成要件,以吓阻酒后驾车危害道路交通安全,被告于本件所测得之吐气所含酒精成分为每公升0.95毫克,已达于不能安全驾驶动力交通工具程度等情,此有‘桃园县政府警察局’汽车驾驶人酒后驾车生理协调平衡检测纪录表、刑法第185条之3案件测试观察纪录表、酒精浓度检测单等在卷可稽。”