强化对儿童创造力的影响

2011-12-31涂威廖佳富

老区建设 2011年10期

[提 要] 本研究主要考察正强化、负强化、替代强化对儿童创造力的影响。以小学五、六年级的儿童为被试,对儿童创造力与强化的关系进行考察。结果发现:(1)一般来说,正强化有助于儿童创造力水平的发挥,但对于高内部动机的儿童则可能有相反的结果。(2)负强化对儿童创造力水平的发挥有促进作用。(3)替代强化可以起到直接强化对儿童创造力影响的作用。

[关键词] 儿童;强化;创造力

[作者简介]涂 威(1981—),男,江西旅游商贸职业学院助教;廖佳富(1980—),男,江西旅游商贸职业学院助教。(江西南昌 330100)

一、问题的提出

竞争越来越激烈的未来社会更加需要创造性的人才,一个人能否在事业上取得成功,能否为社会作出突出的贡献,很大程度上取决于他的创造力水平的高低。儿童的思维尚未定型,正处于发展中,他们是未来的建设者,是未来的希望,所以儿童的创造力一直是心理学研究领域的重点内容。

认知心理学家认为,创造力是一种能力,但从行为主义的观点看,它却需要通过创造力活动即外显行为来表现。结合这两种观点,可以知道创造力是一种比较稳定的东西,但儿童创造力是可以通过培养、训练得到提高和发展的。培养儿童创造力的途径和方法,都会涉及到一个概念——强化,这个概念在斯金纳行为主义中指伴随行为之后且有助于该行为出现概率增加的事件或刺激。依据强化物的性质,斯金纳将强化分为正强化和负强化两种。前者指给予个体一个好刺激,后者指去掉一个坏刺激。班杜拉还把强化分为直接强化、替代强化和自我强化。

前人的研究还表明,一些非智力因素,如创造力态度、个性、情绪、动机、兴趣、自信心等会对儿童创造力起到重要作用。因此,本研究以五、六年级的儿童为被试,考察儿童创造性思维与强化的关系问题。同时探讨强化是通过哪些中介变量对儿童创造力起作用的。

二、研究方法

(一)被试

来自江西某小学四个班级的儿童共184人,其中五年级88人,六年级96人,男生104人,女生80人。

71a92eb79978db72bfe38e5bdc863e526e8c4919a7a732e9964bac5cb419f9c1 (二)测验材料

郑日昌、肖蓓玲编《创造性思维测验》、《托兰斯图形创造思维测验》基础上选编的《创造性思维测验一》、《创造性思维测验二》,每套测验均包括流畅性、变通性、独创性三项分指标。

(三)程序

1.初测创造性水平

在选取的四个班级中组织《创造性思维测验一》的测试。测后按郑日昌、肖蓓玲编《创造性思维测验》评分指导进行评分。然后在各自班上按评分结果由高到低排序,将每班成绩在40分以上的儿童定义为高分组,成绩在40分以下的定义为低分组,并选取五(1)班和六(1)班即甲组的高分组为正强化组,而这两个班的低分组为对照组一;选取五(2)班和六(2)班的低分组即乙组为负强化组,他们的高分组为对照组二。

2.实验干预

三天后,由施测老师在各自班上宣布初测成绩,对正强化组的儿童给予当众表扬、鼓励,评优考核中加分,对负强化组的儿童给予当众批评,评优考核中减分,对照组的儿童不给予任何处理。

3.复测创造性水平

实验干预后组织儿童进行《创造性思维测验二》的测试儿童。测完后对儿童说明本实验的相关内容,以消除实验给儿童产生的不利影响。

4.个别访谈

从正强化组、负强化组及对照组中分别随机选取几名被试,就关于正强化、负强化、替代强化对他们进行创造性活动时的动机、情绪、自信心方面起了怎样的影响进行访谈。

5.评分及结果处理

使用spss 13.0对测试数据进行统计分析。

三、结果

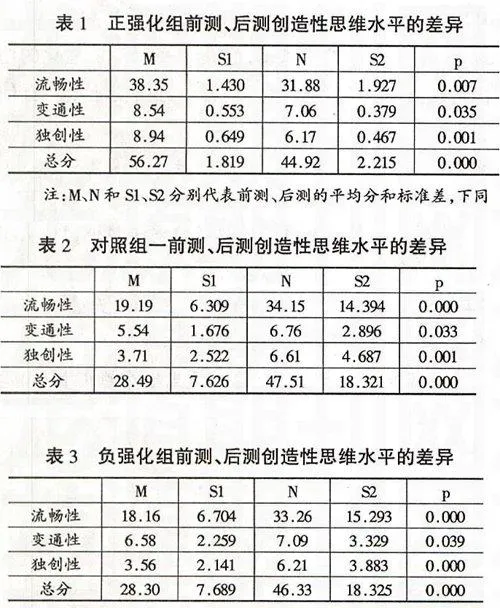

(一)正强化组前测、后测的结果比较

表1表明,正强化组在实验处理后成绩有显著降低。这个结果与强化理论相违背。笔者认为,因为强化激发的是个体创造性思维活动的外部动机,而影响了其内部动机。从这个角度来说,这并不利于儿童创造力的发挥。

(二)对照组一前测、后测的结果比较

表2说明,实验干预对对照组一起了影响。对照组一儿童的总创造力和各分项指标都得到了显著性提高。我们认为,对照组一的儿童创造性思维水平的提高主要是替代强化对其的影响,即认为替代强化也可以起到直接强化的作用。

(三)负强化组前测、后测的结果比较

对负强化组两个测验上流畅性、变通性、独创性、总分各项进行差异检验,结果如表:

表3说明,负强化组在实验干预后创造力水平得到了提高,经统计检验,除了变通性外,其他各项的差异都达到了显著性水平。表明从整体上看,负强化有助于儿童的创造力水平的发挥。

(四)对照组二前测、后测的结果比较

对对照组二的儿童创造性思维测验前测、后测的成绩进行差异检验,发现对照组二的儿童创造力水平在实验干预后有所降低,并且达到了显著性差异,其三项分指标除独创性外也均达到了显著性差异。

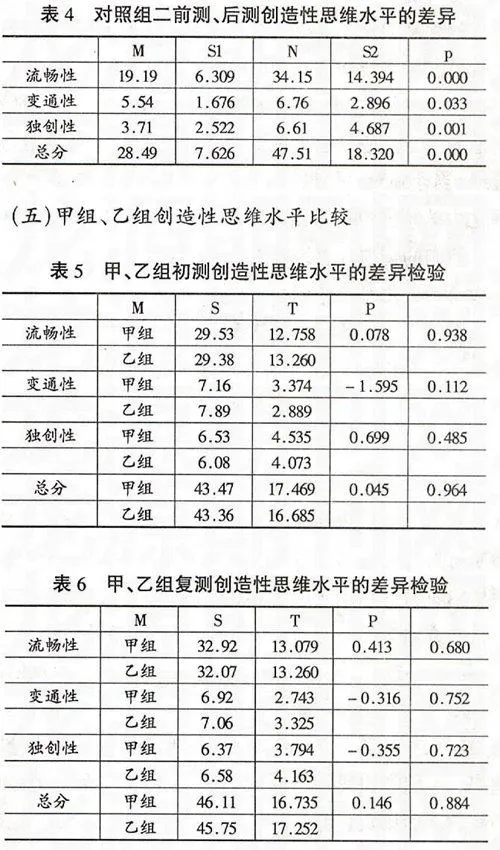

(五)甲组、乙组创造性思维水平比较

表5表明,甲组和乙组在初测时创造力水平并无显著性差异,其三项分指标也无显著性差异。表6同时表明,实验处理后,甲组和乙组复测时创造力水平仍无显著性差异,其三项分指标也无显著性差异。

从表5、表6的结果可分析出正强化和负强化对儿童创造力影响相当。为了进一步考察强化对儿童创造力的影响,则对甲组、乙组初测、复测创造力水平分别做差异性检验。结果发现,甲组乙组儿童的创造力水平均得到了提高,且甲组的儿童比乙组的儿童提高得更多。说明强化对儿童的创造力有利,且正强化的效果比负强化的效果好。

四、分析与讨论

(一)正强化对儿童创造力的影响

本研究的结果表明,正强化组在受到正强化后其成绩没有得到提高,反而降低了,这与强化理论相冲突,根据以往的研究及访谈结果,主要从动机这个角度来分析原因。

依据动机的动力来源,可划分为内部动机和外部动机。心理学家考尔德和斯道都指出:如果儿童从内在对某项活动感到有趣,明显的外部强制会使内部动机减退。正强化组的儿童从初测结果来看是具有较高创造性水平的,他们进行创造性活动时的内部动机相对更强,而给他们的正强化即增加的是外部强制因素,这在一定程度上使儿童创造性活动的内部动机反而减弱,势必影响其创造性水平的发挥。

按前人的研究,给个体正强化将会引起其积极的情绪及提高他们的自信心。但通过访谈结果知,因为正强化组属于高分组,当老师对他们给予当众表扬时,并不感到意外,是在情理之中的事,也就未出现明显的好情绪和自信心的提高,当然对他们的创造性思维难以起到明显的作用。

(二)负强化对儿童创造力的影响

依据行为主义的观点,负强化也有助于儿童创造性水平的发挥。本研究的结果也证实了这一点。一方面,负强化组为低分组,其本身进行创造性活动的内部动机便很弱,而通过恰当及时的外部负强化可提高儿童的附属内驱力。对于儿童而言,他们对长者在感情上具有依附性,并可从长者那博得赞许或认可中获得一种派生的地位。儿童为了这种派生地位将不断得努力使自己的行为符合长者的标准或期望。所以这种附属内驱力的提高有助于儿童创造性水平的发挥。

另一方面,负强化将给儿童带来负面情绪以及挫败他们的自信心。不过,尽管较弱的自信心、消极情绪对儿童创造力不利,根据阿特金森的成就动机理论,人的动机有两种倾向,一是力求成功的需要,一是避免失败的需要。对于低分的负强化组,他们往往属于后者,以避免消极情绪的产生和自信心的减弱。所以负强化组的儿童在接受实验处理后,往往以更好的创造力态度对待第二次测试,表现出的创造力水平也随之提高。

(三)替代强化对儿童创造力的影响

替代强化的概念是班杜拉提出来的。他指出,替代强化也可以起到直接强化的效果。从本研究的结果看,对照组一的创造性思维测验成绩得到了显著性提高,而对照组二的成绩则显著性降低了。

对于前一种结果主要是替代强化所起的作用。而对照组二虽也能起到替代强化的作用,但与此同时也产生了一些不好的负效应,比如给儿童带来消极情绪、自信心受损等,这在个别访谈中有所反应。所以替代强化对儿童创造力的影响是复杂的,若要进一步更确切地分析负强化的替代作用,则还有待新的实验分析。

五、小结

根据上述的研究结果及分析,下面关于儿童创造性思维的培养谈几点建议:

第一,恰当的运用强化来培养儿童的创造性思维。如果儿童从事活动的内部动机很弱,那么建议使用奖赏、评价、批评等强化方式。如果儿童从事活动本身的内部动机就很强,则尽量少用强化这种外界强制因素,以避免内部动机减弱,适得其反。

第二,尽可能使用正强化,少用负强化。负强化的使用一方面会使儿童产生消极情绪,另一方面使儿童的自信心受损。

第三,训练儿童创造力的同时,注重儿童良好创造力人格的培养。

[参考文献]

[1]卢家楣,刘伟,贺雯,卢盛华.情绪状态对学生创造性的影响[J].心理学报,2002,(4).

[2]王小英.学前儿童创造性人格的构成与塑造[J].东北师大学报,2003,(3).

[3]王玲风.培养儿童创造性思维方法初探[J].湖州师专学报(自然科学版),1998,(5).

[4]张剑,郭德俊.自我效能感与人力资源管理[J].首都师范大学学报(社会科学版),2002,(5).

[5]李孝忠.关于青年学生创造里培养的几个心理学问题[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2000,(4).

[6]董奇.儿童创造里发展心理[M].杭州:浙江教育出版社,1998.

[7]施良方.学习论[M].北京:人民教育出版社,2001.

[8]沈德立,吕勇,马丽丽.中学生发散思维能力培养的实验研究[J].心理学探新,2000,(4).

[责任编辑:程文燕]