基于SWOT分析的低碳经济背景下生态旅游产业链研究

2011-12-31徐志朋郭晓林李良杰包丹王金鹏殷健

老区建设 2011年10期

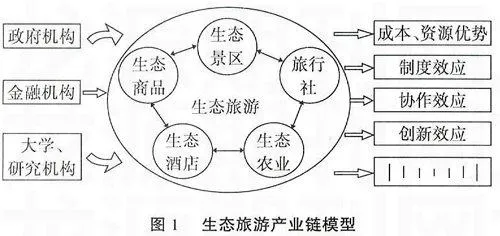

[提 要] 本文在低碳经济大背景下,通过SWOT分析法尝试着去研究出一条以旅游产品为联系,以生态理念为纽带,由生态景区、生态酒店和生态商品等单体优势转化为旅游产业的整体优势,实现旅游业可持续发展的生态旅游产业链。同时分析其效益,从而探索旅游经济与生态协调发展的新路。

[关键词] 低碳经济;生态旅游;产业链;SWOT分析

[作者简介]徐志朋(1989—),男,江西科技师范学院旅游学院;郭晓林(1990—),男,江西科技师范学院旅游学院;李良杰(1978—),男,江西科技师范学院旅游学院;包 丹(1990—),女,江西科技师范学院旅游学院;王金鹏(1989—),男,江西科技师范学院旅游学院;殷 健(1990—),男,江西科技师范学院旅游学院。(江西南昌 330038)

本文系江西科技师范学院“第四届本科生创业、科研基金项目”校级重点项目“低碳经济背景下的旅游生态链研究”系列成果之一。

为适应生态、经济和社会的可持续发展战略,推进战略性支柱产业旅游业快速发展,我们在探索,是否能建设一条把生产旅游生态产品的各个环节、各个企事业单位等连贯起来的产业链条。站在整体综合的角度,从生态论的观点出发来研究整个旅游产业。

一、生态旅游产业链的构思

产业链是基于分工经济的一种产业组织形式,包括从供应商到制造商,再到销售商等所有加盟的节点企业,强调相关产业或企业之间的分工合作关系。笔者认为生态旅游产业链则是定义为:把旅游业中生产单体生态旅游产品的各个企事业单位(如推行生态旅游路线的旅行社、生态景区、生态农业园、生态商品店和生态酒店等)上下连接和相关机构(如大学、产业工会等)前后联系,形成低碳经济背景下的综合性有机链条。

生态旅游产业链是对未来旅游业发展的一种构思,以保护自然为基础,资源和环境的承载能力相关联;以改善和提高生活质量,生态文明与精神文明相联系。同时以多方面要素为基础,通过相互独立而又紧密联系的分工与合作关系形成网络组织,利用企业内外部的丰富资源快速响应市场需求,提高链上各成员的企业核心竞争力,从而使整体绩效在竞争中争取到显著优势。目标是实现旅游资源的生态、经济和社会的综合效益最优化。

二、构建生态旅游产业链的SWOT分析

(一)构建生态旅游产业链优势(Strengths)

1.政府扶持优势。我国政府是一个尊重市场规律且具有一定干预市场能力的政府,政府与市场作用相结合在提升产业链竞争力上有举足轻重的作用。

国务院副总理王岐山在亚太旅游协会成立60周年庆典上表示:在今后五年中,中国政府将深入贯彻落实科学发展观,多策并举,把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业。正确处理保护与开发的关系,突出历史人文特色,推动旅游业可持续发展。

发展生态旅游被证明是旅游业的可持续发展的有效途径,政府可以通过向生态旅游目的地、企业和地方提供技术、财政、教育、能力建设及建立适当的预算机制和立法框架等扶持措施来保障生态旅游发展。

2.产业链组织优势。生态旅游产业链中各要素之间相对独立而又紧密相关的联系,易达到如下图所示的集群效应。

生态旅游产业链一定程度上相当于一个产业集群。随着整体规模的扩张,技术、资本和劳动力等经济资源向产业链集中,资源配置能得以优化,生产成本和经营费用也都能得到一定程度的降低。

同时,旅游企业间存在生产、市场、技术、采购、基础设施方面相关联,又存在基于声誉、友谊、相互依存的组织管理、联合行动和相互信任的竞合关系。在市场的正常运行中,任何一个经济部门或产业的出现或扩张均可引起区域内各经济部门供应和需求的连锁反应,通过连锁反应可以使区域经济总量获得一个正的增加值。由此,生态旅游产业链上的个别环节的效益提升可以带动其他环节效益的整体提升。

(二)构建生态旅游产业链劣势(Weaknesses)

旅游产业目前的进入壁垒较低,各企业规模普遍较小,产品多数档次不高。截至2009年底,我国旅行社总数为21649家(《中国旅游统计年鉴2010》数据),星级酒店总数达到14639家(中国旅游酒店业协会统计数据),旅游景区星罗棋布,旅游商品更是形态多样。不难发现,我国旅游企业发展总体态势良好,但绝大多数的单体规模普遍偏小,产品档次有待提高。同时也表明我国旅游业的发展仍处于起步阶段,生态旅游的发展受政策性影响会比较大。

其次,生态旅游产业链内机构复杂稠密,管理难度相对偏大。链内有众多既有联系又相对独立的企业群构成,群体模式比较复杂,管理费用相对偏高,链内企业文化建设难度系数会比较大。

最后,链内相互依赖性较强,链外有一定的排异性。链内各企业间关系密切,一旦个别企业出现货源或财务等问题,较容易引起连锁反应,恶化整条链群。

(三)构建生态旅游产业链机遇(Opportunities)

1.政策扶持力度强。胡锦涛总书记在十七大报告中强调要着力建设生态文明,发展循环经济,加强节能减排,建设资源节约型、环境友好型社会;在“十二五”规划中也对生态文明建设提出了新的更高要求。如今,各级人民政府针对各地旅游业的发展前后纷纷出台了诸多的具体措施和优惠政策:(1)鼓励进行生态旅游研究项目的投资,鼓励发行企业债券,支持和指导具备条件的股份制旅游企业上市融资,建立健全有效的激励机制和约束机制从而进一步增强旅游企业活力等等;(2)加快旅游基础设施建设;(3)提供旅游产品供求的市场信息和构造良好的产业合作关系;(4)通过发展研究机构、大学等为企业提供咨询服务、建立相关技术平台。旅游企业将遇到前所未有的良好发展机遇。

2.经济处于历史最好时期。2010年,我国GDP达到39.8万亿人民币,人均GDP超过4000美元,伴随经济与社会的巨大发展,民众的健康、生态和环保意识逐渐增强,生态旅游已成为我国人们精神与物质的重要需要。与此同时,生态旅游产业链的构建在国内几乎还未曾发现,若抓住先机必能开辟广阔的市场空间和带来非常可观的经济效益。

3.社会效益更加重视。“科学发展观”、“可持续发展”、“低碳经济”等名词已常出现在我们日常生活中,这表明人们越来越追求生态环保。链内企业在生产过程中,既不污染环境也不破坏生态,有利于社会科学发展,也有助于满足了人们还子孙后代一汪清水、一片青山的愿望。生态旅游产品的出现,不仅满足了人们追求高品质生活的需求,也有助于实现社会、经济和生态协调发展的新格局。

(四)构建生态旅游产业链风险(Threats)

旅游活动的易变性、旅游业的脆弱性和产业链的关联性,引致了构建生态旅游产业链的风险。除自然灾害、流行疾病的传播和旅游目的地的政治动荡等突发事件带来的风险外,还表现在以下几个方面。

1.金融风险。首先,产业链的迅速扩张,加之政府支持旅游企业发行短期融资券、企业债券和中期票据,融资如果过多,易形成积累性的金融风险;其次,链内企业间合作关系紧密,当面对资金紧张问题时,企业间借贷、赊欠等现象会比较普遍,个别企业一旦出现信誉危机和财务危机,便会很快影响到其他企业。

2.政策性风险。如果各地区为了快速加快当地旅游发展,纷纷展开优惠政策恶性竞争,容易造成地方财政赤字,从而提高企业其他方面的税收来弥补,且生态旅游产业链主要是在政策和基础设施的诱发下建成,随着基础设施的完善和市场经济的发展,优惠政策形成的优势将会明显下降。

3.结构风险。旅游产业链各部门协作协同程度要求相对较高,任一要素或部门出现危机,容易伤及整条产业链。另外,随着具有生产和研发成本低、资源更为丰富和规划相对成熟等先天优势的后来者争相效仿,对早期的产业链也会造成不小的冲击。

三、构建生态旅游产业链效益分析

(一)社会效益

社会再生产过程满足社会对物质和精神财富(使用价值)需求的程度及其满足需求以后的后续社会后果称之为社会效益。资源的持续利用和生态系统的可持续性是保持人类社会可持续发展的首要条件。

生态旅游产业链的发展正适应了可持续发展的大潮流。一方面生态旅游经济化和生态旅游社会化,有助于适应时代的需要;另一方面优化生态环境,发展生态经济,培育生态文化能够促进人们生态文明建设,有助于引领生态文明建设达到新的发展阶段。

(二)经济效益

生态旅游产业链不仅与交通、住宿、餐饮、商业、景区景点等行业直接相关,还与工业、农业、制造业以及通讯、金融、保险、医疗、安全、环保等产业相关联,其直接和间接影响的细分行业多达100多个,具有一业带百业,一业兴百业旺的特点,拉动经济的作用十分明显。随着旅游产业链的发展壮大,链内产业群附近人口增长,必然会带动相关产业和其他产业的发展。而且链内产业群的集聚,将促使各企业在竞争与合作中交流先进经验,进行技术与管理创新,创造更大经济效益。

据亚太旅游协会预计,2013年中国国际旅游收入约为475亿美元,入境旅游接待总量将达到1.52亿人次,超越美国,在亚太地区排名第一。可见我国旅游业发展态势强劲,合理化的旅游产业链模式的整合运行预计可以显著的推动国民经济尤其是地方经济的发展。

(三)生态效益

目前我国一些景区由于不恰当的旅游开发,致使林木、水源、植被、物种等遭受严重破坏,给生态带来压力。而生态旅游产业链可以缓解大众旅游对环境带来的破坏与压力,维持生态系统平衡。

其次,从对环境和资源的保护出发,与可持续发展原则相协调,生态旅游产业链组织的生态活动有助于加强居民生态环保意识,激发人们更加热爱大自然、保护大自然和珍惜民族文化等。生态旅游产业链可以为居民生态与环保教育提供实践主体。

整体而言,生态旅游产业链的实践与创新,有助于构建社会、经济和生态低碳动态均衡的理想发展模式。

[参考文献]

[1]曾永寿.产业链化现象探析[M].上海:上海商业出版社,2005.

[2]梁慧.国际生态旅游发展趋势展望[J].当代经济.2007, (1).

[3]赵强,孟越,王春晖.产业集群竞争力的理论与评价方法研究[M].北京:经济管理出版社,2009.

[4]吉林省人民政府关于加快培育旅游支柱产业建设生态旅游强省的决定(吉政发(2001)11号).

[5]陈德昌,张敬一.生态经济学[M].上海:上海科学技术文献出版社,2003.

[6]王立红.循环经济——可持续发展战略的实施途径[M].北京:中国环境科学出版社,2005.

[7]王红姝,佟梅.生态旅游与生态环境保护研究[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2005.

[8]徐玖平,李斌.发展循环经济的低碳综合集成模式[J].中国人口•资源与环境,2010,(3).

[责任编辑:程文燕]