浅论历史教育中的人格养成策略

2011-12-31朱小荣

朱小荣

(江苏省海门中学 证大校区,江苏 海门 226100)

《全日制义务教育历史课程标准》(实验稿)指出:历史课程应培养良好的品德和健全的人格。从这个意义上说,历史教育是一种人生指导、人格取向的教育。学生通过对历史课程的学习发掘人生的价值,选择人生的定位,获得人生的体验和意义,养成积极健康的人格取向。因此,把人格培养和历史教育融为一体,引导学生养成优秀人格是历史教育的重要任务。

一、关注社会现实,培养历史意识

人格养成受学校教育和社会环境的影响,在历史教育中引导学生关注社会现实,培养历史意识是养成学生良好人格的重要一环。

历史意识是人们对社会历史的认识,这种认识既基于社会的现实又跨越时空,“从历史中我们可以看见自己,就好像站在时间中的一点,惊奇地注视着过去和未来,对过去我们看得愈清晰,未来发展的可能性就愈多”①。在现实的社会中,各种社会思潮必然会影响着学生,其中也有错误的、落后的甚至是反动的思想和观念的负面影响,这些影响都可能对学生的社会认识起到干扰作用。然而,“对现实的曲解必定源于对历史的无知;而对现实一无所知的人,要了解历史也必定是徒劳无功的……历史感的培养并非总是局限于历史本身,有关当今的知识往往能以一定的方式更为直接地帮助我们了解过去”②,培养学生具有正确的、客观的历史意识的问题,是目前学校历史教育研究中的一个世界性的热点同题。于友西就认为“历史学习是获得历史意识的过程”③。

在历史教学中培养学生正确地理解和运用历史唯物主义的基本立场、观点和方法,认识和掌握社会历史发展的规律,认清和把握世界发展的进程和潮流,认同并弘扬中华民族优秀的文化遗产和传统美德,使学生具有历史责任感,这些都是旨在培养学生具有正确的、科学的历史意识。历史课堂学习的目标、内涵、形式和功能均是历史意识的要素。历史意识有三种不同类型:作为学生学习背景的社会历史意识;学生自身的历史意识,这是他个人对自身经历、家庭史的时间演变的体验与认知;作为历史教学目标的历史意识,它需要我们基于科学的与人文的精神,它是我们在历史课堂教学中需要构建的对象。教师在历史教学中应关注学生学习历史的心路历程与社会历史背景,充分关注社会,联系现实,培养学生正确的历史意识。

二、挖掘教材教法,塑造优良人格

历史教师要潜心研究教材教法,充分利用大量的人格教育的素材,找准切入点,采取恰当的教学方法,开展多种教育教学活动,对学生施加人格影响,从而帮助学生建构优良人格。

(一)充分挖掘历史教材中丰富的人格教育素材,加强对学生的人格熏陶。科学、正确的世界观、人生观、价值观是优良人格的重要特征,是推动学生发展和完善自己的精神动力。在历史教学中,要充分利用历史人物的典型事例,通过多种方式的呈现其优秀品质,培养积极的人生观、价值观、世界观。例如,通过介绍范仲淹、李时珍、司马迁、罗斯福等历史人物,对学生进行坚韧不拔、奋发向上的精神教育,帮助其养成顽强的意志。通过介绍王安石面对北宋中期以来积贫积弱的现状,大胆提出“天道不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,与封建的正统思想“畏天命、畏大人、畏圣人之言”针锋相对的历史故事,培养学生正视挑战、开拓进取、勇于创新的求知精神。通过介绍孙中山屡战屡挫、越挫越勇的真实事例,培养学生承受挫折和战胜危机的顽强意志。

(二)充分发掘学生的内驱力,引导学生自觉地学习。

人的需要、动机是人格形成的重要组成部分。历史教师应该引导学生积极主动参与课堂教学,充分发挥学生学习的主动性和主体作用。例如,要上好“活动课”与“阅读课”,使学生在课堂上能充分显示自我,敞开思想交流,并从中享受到成功的喜悦。可通过形式多样的活动,使学生学会从宏观和微观的角度把握历史的发展脉络,多角度地看问题。让学生参与教学,更重要的是还能使他们通过活动体验到挫折感和成功感,学会与教师、同学交流,建立亲密的合作关系,这是他们以后步入社会应具备的素质。

(三)在教学中鼓励竞争和协作,培养学生勇为人先和善于协作的优良品格。竞争意识是克服人格缺陷的一剂良药,是推动个体战胜自我、超越他人的精神动力,而互相理解合作有利于共同成长和进步。例如,在人物教学中,可以适当地组织历史小论文评比,开展历史人物图片展览和评比活动,开展历史辩论会,组织参观历史纪念馆、博物馆,等等,发挥学生的个性特长和兴趣,调动他们积极向上、勇为人先的内在能动性,帮助学生形成勇于拼搏、善于合作的人格品质。

三、构建平等关系,建立和谐课堂

孔子曰,君子能“温良恭俭让”,和谐的师生关系是学生良好人格形成的重要方面。教师作为一个优势群体,如不能平等民主地对待学生,就很有可能用自己的思维来代替学生的思维,用平等取代专断有助于培养学生良好的人格。

(一)师生平等对话应成为历史教育交往的手段。在历史课堂教学中师生之间的平等对话是对双方的倾听,是相互包容、共同参与、相互接纳。一方面,教师要承认学生的主体性,给予学生主动发言、参与的机会。另一方面,教师不能在历史课堂教学中使一部分学生成为交往的“贵族”,另一部分沦为交往的“奴隶”。要做到这一点,教师首先要从心理上完成角色的转换。教师要把历史课堂当成一个开放且不确定的环境,而自己是课堂资源的积极构建者。教师也是历史课堂的促进者,建立一个接纳性的、支持性的、宽容性的课堂氛围,与学生一起寻找真理。历史教师还是一个引导者与对话者,把学生的行为与发言当成是课程资源,把话语权交给学生,放下“尊贵”的架子或身份,这样才能实现师生平等对话。

(二)在历史课堂教学中师生之间应相互尊重。教师对学生的尊重主要表现在三个方面。一是教师要尊重学生真实的内心体验和情感。教师要设身处地从学生角度思考问题,重视学生的存在和需要,如在认知关系上,教师不能以成人的认知方式去要求学生,不能忽视学生自己的认知方式;在情感关系上,教师不能忽视学生作为未成年人所感受到的情感体验和情感需要;在社会关系上,教师作为社会的代言人、教育者和知识的传授者,应该民主平等地对待学生;二是教师要在此基础上尊重学生的行为选择,比如,每位同学对历史知识了解和掌握的程度是不一样的,教师讲解某一课时的内容或在评讲历史试卷时,对于个别掌握此部分知识较好的同学不要强求他听,可以做与学习有关的其他事情,这样反而会提高学习效率。

四、注重发展过程,建立评价体

系

人格评价就是对人格的价值判断,是对人格的状态和结果进行判断,通过判断可以把握人格的现状及其达到评价标准的程度。历史教育把对学生的人格养成作为重要任务,要确定这一任务完成情况如何就需要建立人格教育目标的评价体系。

历史教师应该认识到:人格的养成是一个变动的过程;人格养成是人一生的事情,要看重如何对待历史、对待自己与他人的问题;应该鼓励学生大胆发言,积极参加课堂讨论。在历史课堂教学中应该安排一定时间,让学生发表议论,教师要及时引导,或通过角色体验完善其人格;人格养成评价不能用单一的办法,要因人而异,多注重学生人格的发展过程。从而,在历史课堂教学中形成评价健全、完美人格的标准。

?

评价体系一般流程为:第一,确定人格评价的目的,解决为什么要评价的问题。第二,制定评价方案,方案制定的科学与否直接关系着评价活动的成败。评价方案必须首先确定评价对象,然后建立指标体系,最后要准备好评价所需的工具和资料。第三,评价的实施,即根据评价方案所确定的指标体系、评价方法与步骤,按照科学的程序,逐步完成每项评价任务的过程。它包括收集评价信息、信息的整理与分析、作出评价结论。第四,总结反馈。在得到评价结论后,总结评价的经验教训,建立资料档案,将结果反馈给有关方面,促进人格的改进。

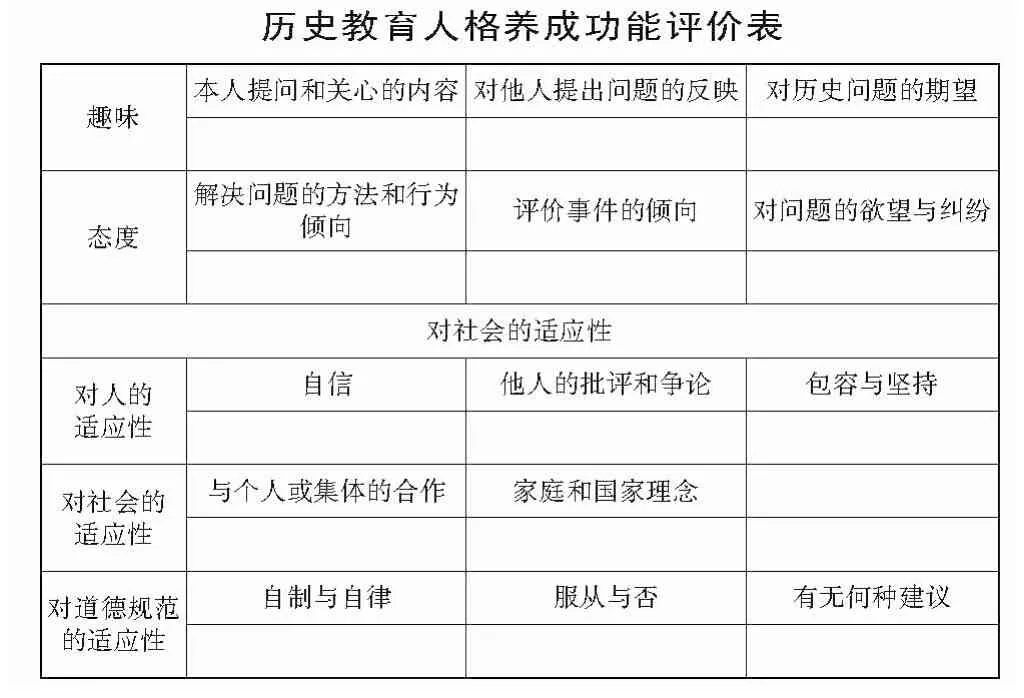

以下是我初步设计的评价历史教育人格养成目标的框架。此表注重从定量的角度去记录与评价学生,注重发展过程。最后,从这些反映学生本质的带有规定性、描述性的资料中对学生有一个总体的定性认识。评价简表如下。

美国心理学家布卢姆认为,历史教育的重心应以塑造学生人格为中心,培养和发展学生的社会适应能力。在历史教学中通过以上策略,使学生具备正确的历史意识、乐观向上的生活态度、积极的情绪体验、和谐的人际关系与良好的社会适应能力,那么可以说历史教育的人格养成目标基本达成。目前在中学历史教学中关于人格教育的研究还不够重视和完善,今后仍有大量的理论研究与实践需要加以完善。

注释:

①雅斯贝尔斯著.邹进译.什么是教育.三联书店,1991:58.

②马克·布洛赫著.张和声,程郁译.历史学家的记忆.上海社会科学出版社,1992:36-37.

③于友西等.历史学科教育学.首都师范大学出版社,2000.

[1]聂幼犁主编.历史课程与教学论[M].杭州:浙江教育出版社,2003.

[2]郑雪主编.人格心理学[M].广州:广东高等教育出版社,2004.

[3]余伟民主编.历史教育展望[M].上海:上海华东师范大学出版社,2001.

[4]纪国和,王姗姗.试论人格评价[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2007,(8):43-44.