黄华:整个生命都用在外交上的外交帅才

2011-12-29吴志菲

党史纵览 2011年4期

他是一二•九学生运动的领导者和参与者之一;他曾作为向导和随行翻译,协助埃德加•斯诺完成了名噪全球的《西行漫记》的采访工作;他曾是中国共产党最早期的半官方外交领导者之一;他曾被指定为同秘密来访的基辛格谈判的三人小组成员。新中国外交史上许多具有里程碑意义的事件都与他有关。

他是深受周恩来赏识的外交才子;他曾被美国前国务卿基辛格称为“我见过的最有能力的人民公仆之一”、“值得信任的朋友”;而他的老伴在接受媒体采访时则感叹:“这个人,整个生命都用在外交上了。”

在学生运动中勇当抗日救国的先锋

1913年1月,黄华出生在河北磁县一个教职员兼地主的大家庭,原名叫王汝梅。谈到黄华的名字,他的夫人何理良说,他从事革命工作后怕连累家庭,一直用“假名”,结果用了一辈子,真名反倒被人淡忘了,儿孙们也都全部姓了“黄”。

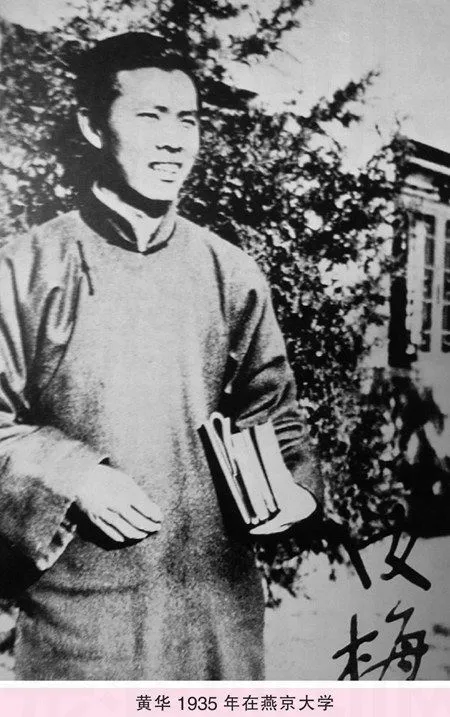

1932年秋,黄华考入燕京大学。燕大当时作为教会大学,是用英文教学的,这使得黄华练就了深厚的英文功底,为他后来从事外交工作打下了基础。

当年,燕大的学术气氛比较浓厚,教学思想比较自由开明,在图书馆里可以看到马、恩、列、斯的一些著作的英译本。黄华读了一些当时能找到的进步书籍和刊物,初步明白了一些共产主义和中国革命的基本理论。他曾回忆说:“燕大的进步学生发起成立了全校抗日救国会,在校内抨击日本的侵略暴行,在校外要求政府抗日。我也参加了抗日救国会,是救国会的积极分子。”

1935年5月,燕大全校学生开会选举学生会主席,黄华被选为学生会执行委员会主席。这年6月,蒋介石政权同日本签订卖国的“何梅协定”(国民党政府军事委员会北平分会代理委员长何应钦和日本陆军上将、日本驻天津驻屯军司令官梅津美治郎签订),把河北、察哈尔两省大部分领土的行政权奉送给日本。加上此前的“秦土协定”(察哈尔省代理主席秦德纯与关东军特务机关长土肥原贤二之间签订),日本几乎不费一枪一弹便攫取了华北五省,国民党的党部和中央军全部撤离,北平、天津随时可能被日军占领。这极大地激怒了清华、燕京两所大学的热血青年。

11月上旬,燕大学生自治会倡议建立北平学生联合会,得到北平党组织的支持。黄华回忆说:“就在燕大的食堂召开了各校代表谈话会,决定推荐燕大、女一中和汇文中学3校作为市学联的发起单位。11月18日,在城里举行了市学联第一次代表大会,选出主席郭明秋(女一中代表),秘书姚克广(即姚依林,清华大学代表),总交通孙敬文(镜湖中学代表),我为总交际。市学联还发表宣言,要求立即停止内战,对日作战,保卫华北……”

12月6日,北平15所大中学校发表宣言,反对华北“防共自治”,要求国民党政府宣布对日本的外交政策,动员全国对敌抵抗,切实开放人民言论、结社、集会自由。这时,传来冀察政务委员会将于12月9日成立的消息,北平学联党团遂决定在这一天举行抗日救国请愿。

12月9日,寒风凛冽,滴水成冰。警察当局事先得知学生要请愿游行,清晨即下达戒严令,在一些街道要冲设了岗哨。这一天,黄华等参加抗日救国请愿游行的爱国学生拥上街头,但由于受到军警的阻挡,请愿队伍没能进城。

12月10日,北平各大中学校发表联合宣言,宣布自即日起举行总罢课。从12月11日开始,天津、保定、太原、上海、杭州、武汉、广州、成都、重庆等大中城市先后爆发学生的爱国集会和示威游行,许多大中学校及工会等组织,纷纷给北平学生发来函电,支持北平学生的爱国行动。北平学联在中共北平临时工委的具体领导下,研究制定了组织更大规模示威游行的计划。12月14日,北平报纸登载了国民党当局定于12月16日成立冀察政务委员会的消息。北平学联即决定在这一天再次举行示威游行,把学生抗日救国运动推向新的高潮。

黄华后来回忆说:12月16日,我们接受了一二•九未能进入西直门的教训,决定除了大队学生由西便门的铁路门入城外,燕京、清华还各派30名同学在头一天就进城,和城里的同学一齐参加新的战斗。根据学生大会决定,我和30多位燕大同学前一天晚上进城,有的住在同学家,有的住在灯市口燕大校友会。我带了宣传品住在灯市口校友会,人多床少,工友们热情地帮助铺上草席,多数人打地铺过夜。第二天一早,我们就到了预定集合地——西直门内北沟沿。到了9时,我们在东北大学宿舍排成队伍,燕京30人在前,清华30人居中,后面是数百人的东北大学的大队。这个队伍意气风发,一面游行示威,一面发动沿途学校的学生来参加游行,队伍不断扩大。当我们顺北沟沿向南经过平民中学时,因为这个学校是红漆大门的旧式房屋,一层层进院很深,我进到了最后一个院子的教室,找学生出来参加游行,出来迟了一些,一出校门便被警察捉住,押送到北平市公安局。这是我在北平的第一次被捕。这一天,在宋黎、黄敬、姚依林的领导下,城内外的同学在宣武门会合,开始游行,约有2万学生和市民参加,比一二•九的规模还大。反动军警以棍棒殴打和水龙头冲击学生,各校受伤者250多人,还有22人被捕。

当时,黄华被关在公安局一个小院子里的一间孤零零的平房里,陆续被关进这里的有六七个同学。他们在凝结着水蒸气的玻璃窗上用拉丁化新文字写了“打倒日本帝国主义”等标语。“这次我被关在这里只有一个星期,没有受审讯,便与另外几个被捕的同学被燕京大学校长陆志韦、清华大学校长梅贻琦和其他几个大学校长联合保释出来” 。

北平学生的抗日救国示威游行,沉重地打击了国民党政府的卖国活动,迫使冀察政务委员会延期成立。一二•九运动促进了中国青年的觉醒,9天之内,全国各大城市学生相继响应,全国开展了轰轰烈烈的抗日爱国救亡运动。黄华被释放回学校后没几天,便在1936年1月4日参加了南下扩大宣传活动,到京、津以南农村地区宣传抗日救国的道理。

见证毛泽东经典照片的诞生

美国著名记者埃德加•斯诺于1928年来华后,目睹了国民党统治区的种种黑暗现状,开始同情与支持中国人民的进步事业。他曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。燕京大学是中共领导学生运动的重要阵地,斯诺积极参加燕大新闻学会的活动,黄华等北平学生运动骨干都是他家的常客。

1935年10月,中央红军胜利结束长征,到达陕北。但是,由于蒋介石的严密封锁和反动宣传,中国广大地区的民众不可能了解中国共产党和红军的真实情况。

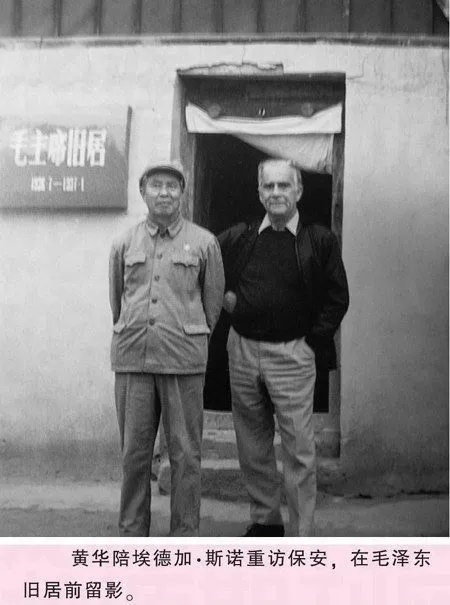

1936年6月,在宋庆龄的安排下,斯诺在美籍医生乔治•海德姆(马海德)的带领下,首次访问了中国共产党和中国工农红军最高指挥部的临时驻地——陕北保安(今志丹县),拜访了许多中共领导人,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

黄华在晚年回忆说:“1936年6月中旬,我正在准备毕业考试。一天,埃德加•斯诺秘密地告诉我,中共中央已同意他的请求,去陕北苏维埃地区参观采访。他虽然会说一些中国话,但还不怎么行,问我愿不愿意陪他去陕北采访,帮助他做翻译。真是喜从天降,我不假思索,立即高兴地一口答应了。”

当天,黄华提了一只皮箱悄悄离开学校,来到西安如约找到斯诺和海德姆下榻的旅馆——西京招待所。不久,斯诺和海德姆就由一位东北军上校军官和中共驻东北军的联络军官陪同,乘坐军车向延安出发。黄华则留下来等待下一批交通员带领北上。

7月21日,黄华到达陕甘宁苏区保安县,被安排同斯诺和海德姆住在一起。“我很高兴与他们重逢,我们热切地交谈别后的情况。斯诺告诉我,他已几次采访过毛泽东。毛泽东侧重谈了当前中国形势和共产党关于努力促成抗日民族统一战线、准备对日作战等方针政策,还谈了他自己的历史,是吴亮平和陆定一同志帮助翻译的,他收获极大,记录了好几本。只是他觉得一些重大的政策问题和人名、地名还记得不太准确,希望我帮他查询订正”。

毛泽东给斯诺的印象是:“他是一个面容瘦削,看上去很像林肯的人物,个子高于一般中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨凸出……是一个非常精明的知识分子的面孔。”斯诺和毛泽东进行了一次又一次的谈话,毛泽东无情地剥去蒋介石在中共和红军身上涂抹的“赤匪”的厚重油彩,并对斯诺说:“你自己去周围参观一下,你到任何地方去看看,你找任何人问问,请他们谈谈对中共和红军的看法。”毛泽东还说:“你到苏区来,这个险冒得好,我们这里一切都是新闻,你真是撞上大运了,肯定能出一本畅销书。”

8月下旬,斯诺在陕北保安的采访计划已大体完成,准备出发去红军在宁夏的前线,那里有国民党的20多万大军同红军对峙着,战斗频繁。

一天,斯诺在黄华的陪同下去向毛泽东告别,并提议给毛泽东照一张相。当时,红日已升到了中天,艳阳直射到窑洞里,显得十分明亮。毛泽东走出窑洞,在院子里转了一圈,然后在窑洞前站住。斯诺按