中国国际船员劳务与跨文化适应性问题

2011-12-29胡大立肖乐明曲绍民

对外经贸实务 2011年7期

航运作为全球最安全、最环保、最高效的大宗货物远程运输方式,承担着全球90%的国际贸易运输量。航运业发展需要大量的船员,近年来国际船员劳务市场出现了很大的变化,给中国国际船员劳务输出带来了机会。据国际海事人力资源报告分析,当一国的人均国民收入达到3000美元时,就不容易找到海员,导致许多传统海运发达国家和本来船员资源就比较少的航运国家不得不依赖雇用外籍船员来弥补缺口。按照国家统计局的数据,2010年我国人均GDP4371美元,排名全球第95位,由于发展不平衡,目前我国大多数地区国民收入离3000美元的门槛还有距离,船员职业高收入对这些地区的年轻人无疑是很有吸引力的。但我国国际船员劳务输出存在一个瓶颈,跨文化适应能力不强。中国国际船员劳务只有突破跨文化适应,才能真正成为海员强国。

一、中国国际船员劳务的现状与发展

(一)中国国际船员劳务的现状

在2010年8月20日举行的国际船东及服务年会上,Fleet船舶管理中国公司董事总经理顾剑文指出,中国虽然是一个海员大国和人口大国,但并不是海员强国,虽然航运企业快速发展,全球船员短缺严重,但中国船员大规模进军国际劳务市场尚需时日。目前我国拥有船员总数为160万人,海船船员数55万人,而持有甲类远洋商船证书可以外派的船员大约只有18万人,其中高级船员不到6万人。由于跨文化工作环境适应能力弱、英语水平差等因素,中国的普通船员很难独立和外籍船员混合工作。

上世纪80年代中国开始外派船员业务,截至2009年底,我国已向国际船员劳务市场派出各类船员累计64万人次,现有在外船员约4.3万人。从外派船员结构来看,我国的外派船员已从最初的纯普通船员,扩大到船长、轮机长、大副和大管轮等所有高级船员。并且外派高级船员占外派船员的比例上升,已从初期约15%上升到约40%;外派高级船员学历升高,大学本科毕业生比例已从初期的约25%上升到约60%;外派形式由过去只能外派零散船员,发展到现在的零散、半套外派、整套外派等多种形式;服务船舶的种类也由过去的散、干货船,发展到现在的豪华游轮、油船、集装箱船等各类型船舶。

目前世界顶级航运公司和船队已将关注的目光投向中国,但并没有开始大规模地雇佣中国籍船员。尽管东方海外(OOCL)、新加坡万邦集团等知名航运企业已经雇佣了部分中国船员,但铁行渣华、马士基(MAERSK)海陆、美国总统等航运巨头对中国船员的启用还处于观望状态,航运巨头对中国航运人才的态度正处于一个从“试探阶段”到“进入阶段”的转变,使用中国船员的人数可能出现一个较大的增长。

(二)中国与国际船员劳务市场

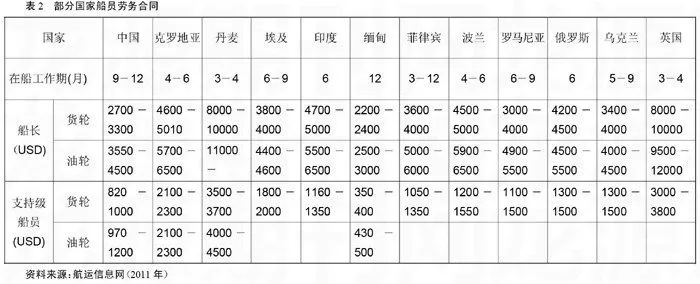

国际船员研究中心提供的目前全球船员资源分布状况数据:亚洲占50%,东欧占27%,发达国家占16%,中东占5%,其他国家或地区占2%。国际船员市场:亚洲占65%,东欧占26%,中东占2%,发达国家占5%,其他国家或地区占2%。菲律宾在高级船员(管理级与操作级)和普通船员(支持级)输出量都占霸主地位(表一),中国船员劳务输出总量排名第4,但高级船员输出特别是管理级高级船员输出排名较低。

(三)中国国际船员劳务的发展前景

中国向世界各地航运国家和地区派出船员,是开展对外劳务合作,实现我国劳务“走出去”的重要内容之一。目前我国已与160多个国家和地区进行了劳务合作,向世界累计提供劳务人员将近350万人次,涉及纺织、建筑、海运、航空、IT和医护等多种行业。

在西方国家,随着人们生活水平提高,其择业观、价值观也发生了变化,在这些国家船员招聘越来越难。另外,发达国家劳工成本过高,不利于航运企业减少营运成本。据日本船运界统计,一艘日籍船舶全部雇用日本籍船员进行营运,一年需支付船员工资约300万美元,而全部雇用菲律宾籍船员工资约60万美元。雇用外籍船员,致使日本远洋船员人数由30年前的3万多人,减少到目前的3千多人。

随着国际航运业的快速发展,船员的需求数量与日俱增,2010年资料显示,国际航运业船员需求数106.2万人,其中高级船员为47.6万人,普通船员为58.6万人。而目前国际船员劳务市场可提供的高级船员只有46.6万人,数据说明高级船员短缺数为1万人。若以全球船队规模年均增长率1%、船员的供给和培养量仍以过去5年的增长速度计算,到2015年全球高级船员将短缺2.7万人。

中国外派船员市场虽然遍布亚、非、拉、北美、欧洲及大洋洲,但从国别和地区看,外派船员主要分布在香港、新加坡、台湾、韩国、日本、德国、挪威、美国等国家和地区,其中仅香港、新加坡等10个国家和地区,中国外派船员数量就占了近91%。亚洲市场尤其是香港、新加坡、台湾、韩国和日本等国家和地区,目前仍占据中国外派船员市场的主要地位,而在世界航运市场占据主要份额的欧美地区,中国外派船员虽有一定程度的增加,但数量很少。根据BIMCO和ISF所做的预测,中国外派船员人数2010年底应该达到10.4万人,而实际只有4.3万人。这种情形既与我国作为人口大国的国情不符,也与目前我国并非落后的船员教育培训体系不相吻合。

二、中国国际船员普遍缺乏跨文化适应能力

(一)中国国际船员跨文化适应能力现状

中国商务部研究院的一次调研显示,欧美船东一方面对中国海员有着较浓厚的兴趣,另一方面又不愿成规模地使用中国海员。主要原因是尽管中国海员专业技术和经验比较扎实过硬,但其在跨文化工作、生活和沟通能力等方面的素质又往往令船东不太满意。另一国外问卷的结果显示,国外雇主尤其关注中国船员的跨文化生活和工作的能力,认为能够完全胜任与外籍船员混合工作的中国船员很有限。我国船员和外派企业都认为英文是制约我国船员整体素质的关键因素,和船员及外派企业问卷结果不同的是,国外雇主在雇用国外船员时看重的是工作技能和服从意识,尤其是船员的跨文化沟通能力,然后才是英语能力等。一位长期从事国内船员外派工作的资深人士说:“我们这些年为什么在欧洲市场发展迟缓,而在亚洲外派量发展迅速,一个重要原因是中国和欧美之间存在很大的文化差异。船员作为最一线的文化使者,他们跨文化沟通、工作和生活的能力直接影响国外雇主对中国船员的看法。我国船员在管理理念、思维习惯、语言、饮食、风俗习惯等方面和欧美人有很大的文化冲突,这也许是曾经是欧洲殖民地的菲律宾和印度以及和欧洲文化相近的乌克兰、俄罗斯海员外派发展迅速的原因吧。”

挪威是欧洲主要船员输入国之一,船员工资高,近年来输入船员4-5万人,2004年输入船员42905人,输入船员主要国家为:1.菲律宾 18010人42.0%;2. 波兰 4870人11.3%;3. 印度 4235人9.9%;4. 俄罗斯 1950人4.4%;5.英国 1765人4.1%; 6. 拉托维亚 1340人3.1%; 7. 中国 1225人2.9%。同年中国输出船员主要国家和地区为:1. 中国香港15952人38.2%;2. 新加坡;3. 中国台湾;4日本;5韩国;6美国;9. 挪威 2.2%。挪威船东反映中国外派船员存在的问题,第一是跨文化适应能力,受中国传统文化的影响,中国海员一般都是只讲好听的话,尽量回避不足,不愿提意见或建议,但是对船东来说,他们需要听的是实话,因为只有掌握真情实况船东才能作出正确的判断,才能保证船舶和人员的绝对安全。第二是轮换频繁,不利于工作。第三是英语口语较差,沟通能力有待提高。

某外派船员自身感受。接触菲律宾以及东欧的船员后,感到差距表现在三个方面,一是缺乏英语沟通能力。感到这是中国船员难以进入国际市场的一个重要原因,比较其他国家的船员,这是我们的“先天不足”,虽然中国的院校学生在专业理论学习上领先于他们,但在行业英语或日常英语的实际应用上仍然与现实脱节。二是敬业精神与服从意识不够。以前我们很少与外界打交道,自己的“主人翁”意识太强,但现在不同,我们要挣人家的钱,就要服从他们的规则,听从人家的管理,这就是“国际惯例”。而工作认真负责,任劳任怨,这是国际船员最基本的素质。三是学会与多国籍船员共处,增强适应能力。在真正的外派船上,搞好与外籍领导和外籍同事的关系,显得尤为重要,因为身处其中,彼此竞争,难免会出现问题,只有保持一种融洽的工作和生活环境,相处和睦,才会完成任务。

(二)跨文化适应能力成为中国船员劳务输出的瓶颈

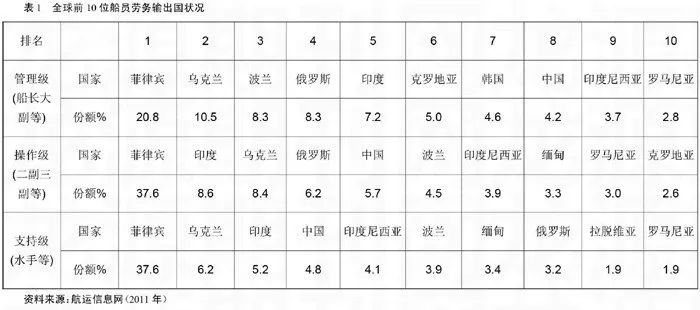

由于中国船员跨文化适应能力不强,导致在国际船员劳务市场竞争力不强。欧美船东多数选择跨文化适应能力强的菲律宾、印度船员和具有相同文化背景的东欧船员。中国作为人口大国,具有健全的航海教育培训体系和丰富的劳动力资源,但中国船员竞争力不强,工资水平低,在船工作时间长。船员的工资水平反映了各国船员的素质和能力,虽然由于全球船员资源的短缺,中国船员工资近年来不断提高,但在船员劳务大国中只比缅甸高,始终处在低收入线上。中国船员的在船工作时间,虽然从12个月减少至9-10 个月,但仍比菲律宾、印度长,更不能与欧洲船员劳务大国比。菲律宾管理级和操作级船员在船工作期为3-8个月,支持级船员在船工作期较长为8-12个月(表2)。

菲律宾2009年向世界120个船旗国的14000艘远洋船上,派遣了船员329728人。目前中国持有远洋商船证书的船员总量才18万人,与菲律宾2009年的海员派出量近33万人相比,还差近15万人。我国外派海员80%在新加坡、台湾、韩国、日本等亚洲地区,由于不适应跨文化工作,真正进入欧美市场的不多。

三、中西方文化差异对跨文化适应的影响

中国船员不适应跨文化工作的深层次原因,来源于中西方文化的差异。

在思维方式上,中国人注重悟性和模糊性;西方人注重理性和准确性。中国人注重“含蓄”和“韵致”,追求“领悟”和“言外之意”。西方人说话比