从星空中飘落的名字

2011-12-29秦晓鹰

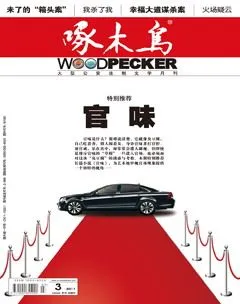

啄木鸟 2011年3期

古老与年轻的纠结、沉闷与喧嚣的纠结、真实世界与虚幻世界的纠结,这大概就是以色列永远处于国际冲突的中心的原因。那些从星空中飘落的名字,就这样重重地砸在我们每个人的心里,沉重得无法移开。也许,这就是痛苦与悲情的分量。

以色列是个小国,但全世界的公众几乎在每天的国际新闻中都会听到或看到这个国家的名字。想想吧,当人们在早餐时或在吃着油条喝着豆浆、或在喝着咖啡牛奶的时候,耳边常常像复习功课般地出现“以色列”、“特拉维夫”、“真主党”、“法塔赫”这些字眼时,会是一番什么样的心情?多事、事多、无可奈何、无动于衷……总之,以色列对许多人来说是既熟悉又陌生,但并不亲切的国家。

我对以色列的第一印象还是从被没收了一把“刀”说起吧。

我这辈子恐怕都难以忘记从初进到离开这个国家时,两次被盘问、被开箱、被令脱鞋、被令解皮带方允许通行的经历。以色列国的机场保卫人员对每位旅客盘问的问题不下十五个之多。如果你以为无法进行语言上的沟通,就可以省掉一些麻烦,那可就大错特错了。他们会给一张用你的母语(包括中文)写成的详细的“被询问者须知”。

问题之具体之细致之出乎意料,简直令人哭笑不得。如“你在入境前在他国旅馆住宿时有无外人让你带东西?”“你入境前坐过什么车,车牌号是多少,司机是何人(读者朋友,您平时坐公交车旅行车出租车会专门记车号、会问司机的姓名吗)?”“你住过什么样的酒店,酒店是否安排过与你不相识的人接触?”“你是否带了武器?”等等。如此严肃又可笑的盘问与追问真是大煞风景,幸亏我们都有足够的思想准备,否则无论是特拉维夫还是耶路撒冷的飞机场,早就成了中国哥们儿联合所有非以色列人与以色列警察爆发“口水战”的主战场了!试想,如果我们真的是间谍或恐怖分子,会如实告诉你们吗?

以色列人的高度警惕是从哪里来的?说白了,就是与它同周边阿拉伯国家的严重对峙有关,也与它自建国以来大战数次、小战无数有关。只要你看看那些在街道上时常与你擦肩而过的年轻官兵,只要你亲身感受一下那无处不在的警觉的眼睛和看不见的监视,你说这个国家有病态的不安全感也好,说犹太人是个枕戈待旦的民族也好,说这里的飞机场不是战场胜似战场也好,都绝不为过!

以色列是个在战争中诞生并凭借战争发展起来的国家。尽管它在军事装备国防科技上很有一套,建国五十多年中大仗大胜、小仗小胜,可以称得上是“世界上最小的军事大国”。可是,要打仗,总要有人有兵源,而且这兵源还需要有意志、有技能,总不能像旧中国“抓壮丁”那样滥竽充数吧。于是,以色列就实行了今天这样的全民武装体制。而义务兵役制就是这种体制的主要内容。按此规定,犹太男女适龄青年都必须入伍从军。服役期男为三年,女为两年。服役之后即成为预备役军人。以色列的预备役人员不是可有可无的摆设,而是国家军队的主要组成部分。平时,预备役男女军人每年都要接受军训一个月,特殊时期还要返回部队六十天。难怪前总参谋长亚丁将军说:“以色列公民都是每年休假十一个月的士兵。”还是这位将军,颇为自己有这样一支军队而骄傲。他霸气十足地说:“我们的士兵站在哪里,哪里就是我们的土地。”

然而,当我在特拉维夫飞机场被迫接受着全世界最严格的检查时,当以方人员从我的那套洗漱用具中挑出一把锉指甲用的小锉刀并判定为危险品时,尤其是当我看见旁边一个文静的以色列姑娘对我表示同情但又无可奈何地耸耸肩膀时,我忽然明白:这个常以军事胜利而自豪的国家,其实也是最厌恶战争、最害怕战争的国家。

漫步在特拉维夫、耶路撒冷的街道,最初的感觉几乎与在世界上许多发达国家一样,毫无二致:喧闹的都市噪声、匆匆来往的人群、咖啡店中飘出的香气、穿着时髦的青年、操着各国语言的外国旅游者、街心花园闲聊的妇女和打瞌睡的老人。让人唯一觉得区别于其他国家的是那些一个字母都不认得的“希伯莱”文字,还有就是那个到处皆有的交通安全警示牌,上面画着的那个骑自行车的老人竟然是鼎鼎大名的科学家———爱因斯坦。“爱老”是犹太人为之自豪的人物,以色列建国时还曾奢望让老人家担任首任总统呢!

但是,自打从“哭墙”仓皇“逃离”的那一瞬间,才让我一下子从上述感觉中清醒过来。我忽然明白,以色列其实是一个传统色彩极浓、宗教气氛极重、世俗与宗教经常碰撞的地方。而“伟大的圣城”———耶路撒冷,更是一块被世界三大宗教都视为不可丝毫冒犯的神圣之地!

事情是这样发生的:那年十二月十二日,结束了一天的公务活动后,晚饭后大约八点钟,我和同事相约来到耶路撒冷最著名的“哭墙”参观。最初,我们像所有外国参观者一样,先戴上一顶白色的纸质小帽,然后就按照犹太教的规定,男女分开,蹑手蹑脚地走近了被灯光照射的“哭墙”。犹太教信众的虔诚令人印象深刻:无论是老人、孩子还是包括军人在内的不同职业的人足有上百人都在“哭墙”下不规则地一字排开,手捧圣经,跟随着拉比们的诵读,口中如泣如诉,身体有节奏地前后摆动。肃穆的气氛让人压抑,于是我们只悄悄拍了几张照片就打算离开了。谁想到,刚刚出了大门来到公共汽车站附近,本以为可以松一口气了。却听到不远处一个身着黑袍头戴黑礼帽的男子对着我们大声咆哮。真的是咆哮,其嗓门之大足可惊动周围百米以内的住家和房客。只见我们的翻译神色慌张地跑来告知,这位“先生”是在骂你们,说你们这群异教徒“亵渎”了圣地。她让我们尽快离开,否则会出危险。为防不测,我们匆匆而返,直到坐在回程的汽车上,还有点惊魂未定的感觉呢!

这件事提醒了我,千万不可轻视以色列人日常生活中存在着的一种不可忽视的力量,那就是犹太教的“影响”。在街道上,特别是在犹太区,我们随处可见一些身着黑西服头顶大礼帽留着浓密大胡子的人,有的双鬓还有打卷的长发。这就是传统犹太教徒的标准装束。据介绍,传统犹太教徒在社会生活各方面都有重要影响。当然,在耶路撒冷不仅有犹太教的圣地,还有基督教信奉的耶稣殉难的墓地,还有伊斯兰教的先知穆罕默德的“夜行和登宵”等圣地。于是,在这里,人们就永远可以听到犹太教的祈祷、基督教的圣歌和伊斯兰教的呼拜。

啊,古老与年轻的纠结、沉闷与喧嚣的纠结、真实世界与虚幻世界的纠结,这大概就是以色列永远处于国际冲突的中心的原因。

不过,当我踏进以色列的大屠杀博物馆时,我才发现,以色列还是人类对于苦难记忆的中心。都说,往事如烟,但在这里却往事如铅。都说,一切都会过去,过去的一切会变成美好的记忆,但在这里,过去的一切只会变成弥漫的忧伤。眼前是一座“儿童馆”。走进大门,暖色的灯光照射着一面有几十平方米的展墙,墙上贴满了上百张男孩女孩的人头肖像照片。这些照片中的孩子虽然来自不同的国度,相貌各异、衣着有别、年龄也不尽相同,但有一个共同的表情,那就是笑。笑得开怀、笑得爽朗、笑得腼腆、笑得羞涩、笑得妩媚。就像春归大地时,田野里开放的一朵朵五颜六色的小花,沐浴着风和阳光……通过了这道“肖像墙”,我们便走进一间不知有多大面积也不知有多长纵深的展厅。这个“不知”是真的,因为这里没有灯光,简直是伸手不见五指、两眼一抹黑,唯一能感觉到的是一阵阵凉风袭来,使这座展厅有了魔窟般的阴冷。直到我的眼睛适应了黑暗,才隐隐约约看见前面的人穿的浅色的衣服,才有了一点方向感。此时,我才看到在我的头顶上有无数微弱的亮点,就像苍穹中闪烁的星光。也就在这时,我听到从“夜空”的深处传来了一个沉重而缓慢的女中音。女中音念道“瓦西里,男,6岁,蒙难于华沙”、“卡佳,女,4岁,蒙难于克拉科夫”、“维克多,男,11岁,蒙难于奥斯威辛”、“伊莎贝拉,女,9岁,蒙难于维也纳”、“×××,蒙难于基辅”、“×××,蒙难于布达佩斯”……我们不知走了多长时间,这个念诵死难者名字的声音就一直“跟随”着我们。几十个名字、几百个孩子……此时,参观者不知谁已经发出了轻轻的抽泣声。人间如果没有孩子,将永无欢乐。那些被杀戮的天真而惊恐的灵魂、那些从星空中飘落的名字,就这样重重地砸在我们每个人的心里,沉重得无法移开。

也许,这就是痛苦与悲情的分量。

责任编辑/张小红