敬畏自然

2011-12-29黄毓璜

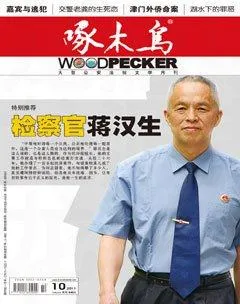

啄木鸟 2011年10期

对自然的敬畏之心,原本表现为我们哲学化了的古老文化的一个核心,所谓“天人合一”,应该包含了一种告诫,包含了人与自然、人与人之间以及人自身指向“和谐”的调适要求。说文明教化了我们的同时也污染了我们,大体是痛感于我们的“自业自得”、“咎由自取”。在“自然”面前,我们萌生过“对抗”的蛮勇,膨胀过“战胜”的欲望;我们漠视过自然之道,弃置过生命法则。待到因此而遭遇的“惩罚”在文明进程中日益凸显出来,待到沙尘、污染、高碳、水土、资源、灾变成为无可规避的人类困扰而愈演愈烈时,我们被迫懂得了,懂得了“顺天应人”,以及“敬畏自然”。

如今,不说世界范围自然保护协会、自然保护中心、自然保护网络以及“自然保护区”的建立,不说我国关于自然保护区建设条例总则、细则、附则的明文规定,举凡环境、生态、生物、山川的保护,也差不多成了我们的常识。砍伐树木花草、猎杀珍稀濒危动物固然会被诉诸法律,还会招致公众的舆论谴责,这意义当然不只在于文化,仅仅想想我们一度剿灭“麻雀”带来怎样的后果就不难了然。历经“破坏”之后的觉醒,在具体的微观层面上,表现为“保护”意识和“抢救”行动,在宏观层面上,体现为对于自然生态的“顺应”。于此,我不禁想到那年赴美期间去黄石公园所见,我是指路边不远处看到一片不大不小的被烧焦的树林。向导说,这是雷击引发的着火。一般不加扑灭、不做“清理”,任其自生自灭的做法,也正是维护“自然生态系统”的题中之义呢。

我注意到“敬畏自然”差不多成为一个潮流,即如一些文学作品,表现人性的异化,表现家园的失落,表现人与土地的疏离,表现对于自然的崇尚和膜拜,作为生命思考和审美旨意,无可非议而不无启示意义。无奈文学创造的C7aNt0Gwa9S+x5UMpn+oltloUXRV9AgIdYxA8BQeGrM=“第二现实”是一回事,人类存活的现实又是一回事;文学憧憬的家园是一回事,人类置身的社会又是一回事。现实中的我们已然断却“归路”,无法“回归自然”,其实也无意回归自然。一如我们趋鹜“绿色食品”却不愿“茹毛饮血”,一如我们乐意“绿色家居”却不愿“树巢穴居”。雨果先生说“社会是肉体的世界,自然是灵魂的世界”,在灵与肉的依存中活着的人,失落后者固可以“娱乐至死”,无视前者也就可能“悲怆终生”。我想说:社会的人如果一味崇尚、敬畏乃至决意回到“自然”中去,我们难免永远有着一腔消极的感叹。联想到茅盾先生的那篇《谈月亮》,有别于古来不可胜计的“吟风弄月”者,他声称“我跟月亮的感情很不好”,“我以为月亮引起的感应多半是消极,而把这一点畸形发挥得‘透彻’的,恐怕就是我们中国的月亮文学”。我们实在不是不需要有所思考,是否可能出现会引起“消极”的“自然文学”。

自然是“怀抱”,也是“炼狱”。罗曼·罗兰在赞叹“善良的大自然”的同时,指出“大自然永远在狩猎。而每一个生物,在规定给它的时间内,不是猎人,就是猎物”。从这个意义上说,“敬畏自然”不该导致人的“听天由命”,人类的心智总是在猎人、猎物间周旋,包括社会推进中跟“自然”本身的斡旋。当然了,“善良”的自然为万物万类设置了生生不息的机缘,为人类的发展提供了可以寻摸的规律,也为我们的“发展”设置了选择的两难,人类的前行因而需得诉诸“科学”、诉诸“可持续性”,需得在“能动”与“盲动”上有所审察,在有所发现中有所制衡。

责任编辑/张小红