探寻“读写结合”的新思路

2011-12-29杨继学

北京教育·普教版 2011年7期

在以往的语文教学中,读写结合,从读学写,是一条被实践证明能有效提高语文能力的方法。新课程实施以来,教材发生了变化,课时发生了变化,课堂学习方式发生了变化,更主要的是,教材、教者、学者之间的关系发生了变化。然而,新的变革并未促进“阅读”与“写作”的进一步结合,编者特意设计的课后小练笔也没能很好地发挥作用。我们必须调整“读写结合”的思路,做到双向的“结合”。在阅读课上,通过阅读中的练笔,促进对课文的理解,同时提高动笔的能力。

打通“读写结合”的渠道

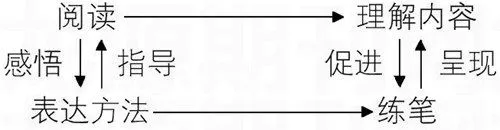

如果我们抛开“读中学写”的观点,放眼于学生课堂学习的全过程,就会发现,“读”与“写”并存于课堂学习过程之中,相辅相成,双向互动。

1.课堂阅读为学生练笔提供了什么

首先说说学生习作都需要什么?以往作文指导,教师侧重写作技巧和材料积累的指导,这的确是学生欠缺的。但是,学生更欠缺的是丰富的情感和表达的欲望,片面地学习技法、积累词句,对多数学生而言意义不大。

再来说说教材能提供什么?教材提供的课文的确是一篇篇优秀的“习作”,有很多布局谋篇、起承转合、遣词造句的好方法让学生借鉴。除此之外,它还给予学生独特的经历和丰富细腻的思想感情。课文有主题、有线索、有情境、有过程、有人物、有心理活动……这些都可以成为学生学习借鉴的材料。

从上面两个角度看,学生需要的东西很多,而课文完全可以满足学生的需要。因此,要把“读”与“写”有机结合起来,以“读”为主,以“写”为辅,保持阅读课本质;以“读”为基,以“写”为核心,提高学生习作能力。

2.学生练笔为课堂阅读提供了什么

语文学习不同于其他学科的学习,语文的学习过程具有即时性、隐蔽性、断续性。如何采取一种显性形式把文路、教路、学路有机地结合起来,把每个学生在课堂中的活动(特别是思维活动)呈现出来,帮助学生清楚地看到自己的学习情况,调整学习策略,改进学习方式,使之最终获得提高,也是我们需要思考的问题。本着新课程“参与—体验—感悟—生成”的原则,课堂上进行随机练笔,可以使全体学生同时参与阅读活动,又可以个性化地表达自己的体会,这将是对阅读的真正促进。

3.课堂学习中“读写结合”的关系是什么

探寻“读写结合”的方法

在实际教学中,教师可以根据不同的课文、不同的学生,进行“读写结合”的尝试。

1.承、改、增、悟,丰富“读写结合”方法

以往“读写结合”主要是“读”为“写”服务,一是教师引导学生从课文中借鉴表达方法,然后模仿练笔;二是学生结合阅读理解,写出读后感受。这两种方法都存在一定的缺陷,前者脱离语言情境,单纯教授技巧;后者虽与课文内容回归有关,但受课堂学习的影响,容易程式化。其实,依托教材内容,根据阅读理解的需要,进行个性化练笔,效果可能会更好些。常用的有“抄、仿、补、联、续、改、感、悟”8种方法。

抄写:教材中总有一些要求学生背诵的段落,这些段落往往在写作方法上值得借鉴,需要很好的积累。对于学生、特别是中低年级学生而言,老师提炼的习作方法远没有这些段落来得直观。因此,抄写一些典型段落,对于中低年级学生或作文基础较差的学生来说,指导效果会更好。例如,《桂林山水》中的经典段落,对于学生掌握排比句式非常有帮助。实际教学中发现,单纯讲解排比句式不如直接记忆、仿照原文的效果好。

仿写:这是广大教师常用的一种方法,是学习写作方法的有效途径。但是,在仿写指导过程中,一定要注意几个问题:一是由浅到深,由仿句到仿段,再到仿篇;二是由点到面,每次练习选准一点,不要面面俱到;三是由近到远,开始仿写要注意材料的接近;四是由表及里,从仿结构到仿风格。仿写不要机械地套用格式,而是要侧重文理,侧重意思的顺畅表达。

补写:课文篇幅有限,作者写作目的不同,为读写结合留出了“补点”。补情境、补对话、补心理活动、补过程……补写是在阅读过程中进行的,与课文理解紧密相关,多数情况下是对理解的促进,学生对课文的理解与感受往往可以在补写中呈现出来。

在学习《中彩那天》时,学生对于“父亲正面临一个道德难题”不甚理解,主要是学生脱离课文内容,空讲大道理,自然无法体会父亲内心的“难”。于是,我抓住课文中“可以看出,那K字用橡皮擦过,留有淡淡的痕迹”这句话,让学生结合上下文写出父亲擦去K字时的表现,从而体会父亲渴望得到新车的心情,进而体会父亲最后诚信的举动,从而提升学生阅读理解的水平。

联写:联写也是与理解课文紧密结合而随机进行的一种练笔,就是结合课文内容,联系自己的生活、自己的思想、自己的想象、相关事物等进行练笔。这与“联系生活实际理解”阅读能力的培养是统一的。联写关键在于一个“联”字,要引导学生找到契合的“联点”,如情境相同,或过程相同,或意义相同,等等。有了共同点,才能相互联系。

如在教授《一个中国孩子的呼声》一课时,我就安排学生联系自身和联系上下文进行两个片断的练习:一个是请学生联系课文中“爸爸的承诺”,写出小作者“想象中爸爸归来时的情景”;二是结合课文情境,写出爸爸遗体送回时机场的情景。学生完成练笔后,再进行对比阅读。两个截然不同的画面,两种截然不同的情感会形成强烈的冲突,有效地激活学生的情感,促进了学生对课文的理解。

续写:续写也是常见的一种“读写结合”的方法,重点考察学生是否把握文线、情线,在感悟课文的基础上,把故事讲下去。这也可以作为一种表达学生阅读感受的好方法。续写在于延续,不仅要让事件发展下去,作者的思想感情也要保持不变,最好能够达到表达方法不变。

如在教授《两小儿辩日》一文时,在下课前,我让学生给课文续写结尾:“想想孔子面对两小儿的诘难会怎样作答,最好尝试用古文形式写。”当时学生情绪高涨,纷纷动笔。有的写“孔子曰:‘三人行必有吾师。’”有的写“孔子曰:‘后生可畏。’”有的写“孔子曰:‘天地奥妙,未可尽知,况圣人乎?’”学生们既谈出了自己的理解,又再次感受到古文的妙趣。

改写:改写主要是变换表达方法,在不改变原有意思的情况下,用不同体裁、手法进行表达。如把叙事文改成剧本就是常见的形式。改写还应该包括“扩写”与“缩写”,这是锻炼学生写具体或概括能力。改写的关键是不改变原意,如果对课文没有正确、深入的理解,不要急于进行这项练习。

感写:感写主要指针对全文的“读后感”和针对部分内容的“批注”。它不脱离课文内容和表达的思想感情,既是练笔,又是对课文理解的呈现。

感写是一个提升学生感受能力和思考深度的好方法,要注意引导学生逐步从“感觉”向“感受”,进而向“感动”发展。如阅读《卖火柴的小女孩》一文时,读到小女孩一次次划着火柴,一次次在眼前出现幻想,学生会感觉到它的“冷、饿、不快乐、孤独”。如果把这些感觉对照幻想出的事物,学生又会感受到她的渴望。此时,教师恰当组织学生再阅读、批注,学生会被小女孩追求美好、渴望幸福的心所感动。这样安排,既加深了对课文的理解,又提升了学生表达的层次。

悟写:悟写与感写类似,但它是脱离课文具体内容的,是在对课文表达的思想感情提升后进行的练笔,是更为深远的一种迁移,一般适于高年级。

如学习《手指》一文,作者从平凡事物的特点中映射出不同的做人态度,这对学生是个极大的启发,学生可以效法,到生活中去寻找人生哲理。学生还可以从课文中悟到文本的语言风格,启发自己进行个性化的表达。

关于阅读教学中的读写结合点,教师不仅要认真选择适合的方法,还要选择适当的时机。前面所讲到的几种方法,有些应该在阅读理解前应用,多数可以在阅读理解中进行,而有些则放在阅读理解后完成。

2.遵循原则,抓准“读写结合”点

“读写结合”除了要抓好结合点,还要遵循几个原则——依事、顺理、入境、融情。

依事——与事件紧密结合,把握叙事方式。

顺理——依据文理,脉络清晰,结构清楚,重点突出。

入境——不要脱离原文情境,要置身其中。

融情——使作者的思想感情与读者的思想感情达成共识。

3.持之以恒,养成“不动笔墨不读书”的好习惯

以往练习写作,往往是每单元一篇,学生很难养成练笔的习惯,如果随文练笔,每读必写,久而久之,自然形成动笔的习惯,作文能力也一定会有提高。当然,要想让学生养成习惯,教师需要在备课时养成挖掘教材的习惯,努力在每课书当中发掘“读写结合”点,为学生练笔创造条件。

□编辑 王宇华